- -

- 100%

- +

Statt – wie so oft – »Heidnisches« zu zerstören, ging man vielerorts geschickter vor. Georg Buschan schreibt weiter (9): »Die Kirche ließ also die heidnischen Verehrungsstätten nach Möglichkeit weiter bestehen oder, wo sie bereits zerstört waren, ließ sie an der gleichen Stelle ihr Gotteshaus aufbauen, um den Zusammenhang zwischen den alten Göttern und dem neuen Gott zu wahren. Für eine ganze Reihe von christlichen Kirchen ist nachgewiesen, dass sie auf alten heidnischen, germanischen oder auch römischen Tempelruinen entstanden sind.«

Die Bartholomäuskapelle in Paderborn

Die Spuren der vorchristlichen Heiligtümer sind freilich in unseren Breiten weitestgehend verschwunden. Zudem, so habe ich den Eindruck, geriet mehr und mehr in Vergessenheit, was einst die Kultur in unseren Breiten ausgemacht hat. Spurlos verschwunden ist das einstige Heiligtum aus heidnischen Zeiten. Es befand sich just dort, wo dann die Bartholomäuskapelle und später ein Dom gebaut wurden. Das mit unzähligen Quellen gesegnete Gebiet von Paderborn – nach dem Fluss Pader benannt – lockte gewiss schon zu vorchristlichen Zeiten Heiden in die Region. Reste einer Inschrift, die nur wenige Meter vom Dom ausgegraben wurden, deuten auf eine sakrale Stätte hin. Karl der Große rühmte sich, den Drachen besiegt zu haben. Wem wurde im heidnischen Drachenheiligtum gehuldigt, welche Göttin oder welcher Gott wurde verehrt?

Greifbare Fakten gibt es wenige. Richtig ist aber: Archäologen untersuchten penibel genau den Brandschutt, den sie bei Ausgrabungen nordöstlich der Bartholomäuskapelle sorgsam ausgruben. Dank ihrer geradezu pedantischen Geduld gelang es ihnen schließlich, Reste einer Inschrift zu entziffern. Sie mag einst einen Tempel geziert haben. Die Inschrift mag aber auch von Missionaren stammen, die das alte Heiligtum als heidnisch verabscheuten. Wie dem auch sei: Da ist von einem »Drachen« die Rede. Wurde Karl der Große als Sieger über das Heidentum der Sachsen gefeiert, als der Unterwerfer des Drachens?

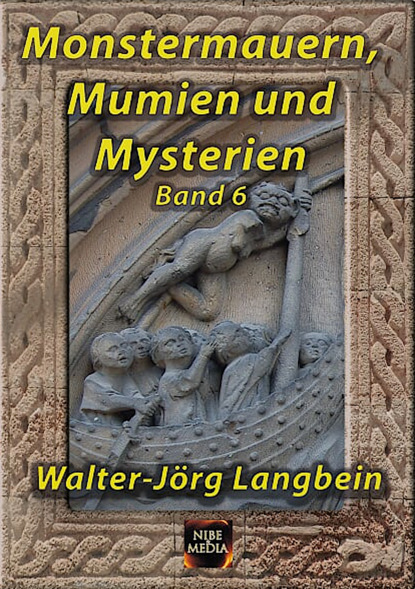

Wo mag es noch heute Erinnerungen an einstige heidnische Heiligtümer geben, die stillschweigend vom Christentum übernommen wurden? Ich erinnere mich an einen Ausflug in meiner Kindheit. Gemeinsam mit den Großeltern erstieg ich den »Altenberg« bei Burgerroth in Unterfranken, Landkreis Würzburg. Staunend stand ich vor der »1000jährigen Linde« und der Kapelle, die damals auch noch unter dem Namen »Heidenkriche« bekannt gewesen sein soll. Eine geradezu furchteinflößende reliefartige Skulptur unter dem Chorerker geben Rätsel auf. Wurden sie von einem älteren Vorgängerbau übernommen? Sollen sie die heidnischen Göttinnen und Götter erschrecken und daran hindern, ins kleine christliche Gotteshaus einzudringen? Und vor allem: Was wird dargestellt? Deutlich zu erkennen ist eine Faust mit Dolch. Einen Körper scheint es nicht zu geben. Ein menschliches Haupt wird gewürgt, von wem oder was?

Von der »Heidenkirche« zum Staffelsee bei Murnau. Auch da gab’s einst heidnische Göttinnen. Auch hier begegnen wir wieder »unseren« drei Bethen!

Fußnoten:

(1) Föhr, Dr. Ernst: »Kirche und Pfarrei St. Johann Baptist zu Freiburg i. Br.«, Erolzheim 1958, S. 6

(2) Ebenda

(3) Im Original steht »Kilch zu St. Einbetten«. Druckfehler? Sollte es »Kirch zu St. Einbetten« heißen?

(4) Föhr, Dr. Ernst: »Kirche und Pfarrei St. Johann Baptist zu Freiburg i. Br.«, Erolzheim 1958, S. 7

(5) Mai, Klaus-Rüdiger: »Die geheimen Religionen/ Götter, Sterne und Ekstase«, Köln 2012, S. 124, untere Hälfte der Seite

(6) Zitat aus Wikipedia-Artikel »Tonantin«

(7) *14. April 1863 in Frankfurt/ Oder; † 6. November 1942 in Stettin

(8) Buschan, Georg: »Altgermanische Überlieferungen in Kult und Brauchtum der Deutschen«, München 1936, S. 10

(9) Ebenda

3. Eine Köpenickiade und drei Exgöttinnen

Im altehrwürdigen Dom zu Worms fotografierte ich die drei Heiligen Bethen, in Stein formvollendet verewigt. Auf meinen Reisen begegneten die drei Heiligen Madeln unter verschiedenen Namen immer wieder. Auch in Freiburg im Breisgau sind sie nach wie vor nicht vergessen.

»Am Abend des 27. November 1944 brach die Hölle über Freiburg herein!«, erklärte mir ein greiser Mann, der die Bombenangriffe auf das malerische Schwarzwaldstädtchen leibhaftig miterlebt hatte. »Ich kann mich genau erinnern. Leichter Nebel lag über der Stadt. Der Vollmond stand hoch am Himmel. Es war Adventszeit. Irgendwie schien es friedlich zu sein. 8 Uhr läuteten die Kirchenglocken. Die Stille war trügerisch. Wenige Minuten später gab es den Vor-alarm. Und fast gleichzeitig fielen die ersten Bomben vom Himmel. Lancaster-Bomber warfen Bomben ab, als gelte es, ganz Freiburg von der Karte zu tilgen. Dabei wollte man doch in erster Linie den angeblich so wichtigen Bahnhof von Freiburg zerstören.«

Der Dom zu Worms bei Nacht

Fast 3.000 Menschen starben am 27. November in Freiburg, im Bombenhagel von über 300 Lancaster-Flugzeugen, die in nur zwanzig Minuten Tausende Spreng- und Brandbomben abwarfen (1). 80 Prozent der historischen Altstadt wurden vernichtet. Von 14 527 Gebäuden blieben nur 2148 unbeschädigt. Kapellen und Kirchen wurden nicht verschont. Massiv von Bomben getroffen wurde auch das Münster zu Freiburg. Wie durch ein Wunder »überlebte« der mächtige Turm, der das berühmte Tympanon beherbergt.

Am Montag, den 7. Mai 1945, kam es im »Obersten Hauptquartier der Alliierten Expeditionsstreitkräfte« in Reims zur Unterzeichnung eines wichtigen Dokuments. Die deutsche Wehrmacht kapitulierte bedingungslos. Wenige Tage zuvor, am 21. April 1945, standen französische Truppen vor Freiburg. Die militärisch bedeutungslose, inzwischen fast vollkommen zerstörte Stadt, sollte eingenommen werden. Nur wenige verblendete Fanatiker glaubten noch an den so oft beschworenen »Endsieg«. So wurden gewaltige Sprengladungen an der Schwabentorbrücke angebracht. Der Einmarsch der französischen Truppen sollte durch Zerstörung der Brücke verhindert werden. Eine Sprengung der Brücke hätte vermutlich dazu geführt, dass Freiburg vollkommen von der Landkarte gefegt worden wäre. Da kam es zu einer echten »Köpenickiade«:

Clemens Rosset holte seine alte Hauptmannsuniform aus dem Kleiderschrank, erschien bei der Schwabentorbrücke und gab sich als »Beauftragter des Stadtkommandanten« aus. Er befahl den Soldaten, die Sprengladungen wieder abzubauen, zu entschärfen und sich zum Messplatz zurückzuziehen. So verhinderte er weiteres Blutvergießen. Sein Einsatz war alles andere als ungefährlich. Leicht hätte Clemens Rosset als Wehrkraftzersetzer erschossen werden können.

Anders als das Münster von Freiburg überstand die Pfarrkirche »St. Cyriak und Perpetua« die massiven Luftangriffe vom 27. November 1944 unbeschadet. Bereits 1748 war auf dem Adelhauser Friedhof nach Fundamenten einer alten Kirche gesucht worden. Man wurde fündig. Und so beschloss man, auf den Resten der Mauern neu zu bauen. Die Barockkirche, so ist es verlässlichen Dokumenten zu entnehmen, wurde anno 1753 begonnen. »St. Cyriak und Perpetua« wurde sie genannt. Im Volksmund hieß das kleine Gotteshaus »Annakirche«, weil es auf dem »Annaplatz« errichtet worden war.

Wie so häufig wurden die ältesten christlichen Kirchen auf einst heidnischen Sakralplätzen gebaut. Rund ein Jahrhundert vor der Stadtgründung von Freiburg gab es die Dörfer Wiehre und Adelhausen. Sie verschmolzen während des »Dreißigjährigen Krieges« anno 1643 zu einer Gemeinde. Der Name Wiehre setzte sich für das »neue« Dorf durch. Erst 1826 kam es zur Eingemeindung und aus dem selbständigen Dorf wurde schließlich ein Ortsteil von Freiburg. Und just dort soll es einst ein heidnisches Heiligtum gegeben haben. Es gab offenbar einst eine heidnische Pilgerstätte, die schließlich christianisiert wurde. Mag sein, und ich halte das für eine realistische Annahme, dass es Göttinnen waren, die hier einst verehrt und angebetet wurden. Aus ihnen wurden Einebth, Wilbeth und Worbeth, die »drei Heiligen Jungfrauen«, auch »die drei Heiligen Bethen« genannt.

Ambeth, Borbeth und Willebede von Worms

Der kleine Kirchführer »Freiburg im Breisgau/ St. Cyriak und Perpetua« vermeldet (2): »Besonders in Pestzeiten pilgerten die verängstigten Menschen scharenweise zu den Heiligtümern der als christliche Nothelferin angerufenen Einbeth. Ihr Kult entwickelte sich in Straßburg und drang seit dem Ende des 12. Jahrhunderts in den südwestdeutschen Sprachraum vor. Nach der Legende, auf die auch vorchristliche Mythen eingewirkt hatten, sei die (nie heiliggesprochene) Einbeth mit ihren Kultgenossinnen im Gefolge der Heiligen Ursula nach Straßburg gekommen.«

Ich halte diese Beschreibung für richtig, wenngleich meiner Meinung nach es nicht vorchristliche Mythen waren, die auf eine christliche Legende einwirkten. Vielmehr war es eine alte heidnische Legende, die christlich eingefärbt wurde.

Die Geschichte von Freiburg und Umgebung ist verwirrend. Die Region war über Jahrhunderte heftig umkämpft. Es folgte Krieg auf Krieg, die Herrschaftsverhältnisse änderten sich immer wieder. Was mich aber mehr interessiert als die Militärpolitik der vielen Jahrhunderte, dass ist der Wandel in Sachen Religion vom Heidentum zum Christentum. Wie so oft konnte älterer, heidnischer Glauben nicht ausgemerzt werden. So versuchte man durch Verschleppung von »Heiligen« aus heidnischen in christliche Zeiten möglichst vielen Gläubigen den Wechsel zum Christentum zu erleichtern.

An Stelle der heutigen Kirche »St. Cyriak und Perpetua« stand früher die Kirche St. Einbeth, die ihrerseits ein heidnisches Heiligtum ablöste. Wie viele heidnische Kultplätze man es in vorchristlichen Zeiten in deutschen Gefilden gegeben haben? Wir wissen es nicht. Jahrhunderte der Christianisierung ließen sie in Vergessenheit geraten, nur die »drei Bethen« erinnern noch an sie.

Ambeth

Borbeth

An der Stelle der heutigen Kirche »St. Cyriak und Perpetua« stand im 13. Jahrhundert ein der »St. Einbeth« gewidmetes Gotteshaus. In Zeilarn, Gemarkung Schildthurn, Niederbayern, ragt der höchste Dorfkirchturm Bayerns 78 Meter hoch in den Himmel. Benannt wurde das Gotteshaus nach dem Heiligen Ägidius. Nebenpatrone sind bis auf den heutigen Tag die drei Heiligen Jungfrauen Einbeth, Wilbeth und Warbeth. Nach Max Heuwieser verehrte man hier einst die heidnischen Nornen, die den Frauen bei Geburten zur Seite standen. Max Heuwieser (1878-1944), Geistlicher und Hochschulprofessor, gilt nach wie vor als kenntnisreicher Heimat- und Geschichtsforscher.

Nach wie vor verehrt werden die drei Bethen auch in der »Kirche St. Tertulin« in Schlehdorf am Kochelsee. Und das wohl seit Mitte des 14. Jahrhunderts. Ihre Namen wurden als Wolbeth, Walbeth und Vilbeth überliefert. Aus dem 18. Jahrhundert (?) stammen ihre Statuetten, die den »Frauenaltar« zieren. Mag sein, dass nur der Altar so relativ jung ist, die drei Heiligenfiguren aber älter sind. Eine der Drei hält – wie ihre steinernen Pendants in Worms – ein Buch. Alle drei sind als Heilige dargestellt: jede verfügt über einen Strahlenkranz. Heilige Frauen, die als Attribut ein Buch tragen sind nach alter Symbolik Wissende, die mit uralten Mysterien vertraut sind, also altehrwürdige Eingeweihte.

Willebede

Auch in Leutstetten wird fündig, wer nach den Heiligen drei Madeln sucht. Leutstetten war einst eine eigenständige Gemeinde in Oberbayern. Anno 1978 aber kam’s zur Gebietsreform in Bayern, Leutstetten wurde der Stadt Starnberg eingemeindet. Drei Kronen in Weiß auf blauem Grund zieren das Wappen von Leutstetten – eine Erinnerung an die drei Heiligen Bethen? Selbständig war auch einst das Dörfchen Einbettl bei Leutstetten. In der Kapelle von Einbettl genoss ein Gemälde in der Bevölkerung religiöse Verehrung. Es zeigte – wen wundert’s? – die drei Heiligen Bethen. Der Name des Dorfes Einbettl geht offensichtlich auf eine der drei Bethen, natürlich auf Einbeth, zurück.

Im altehrwürdigen Dom zu Worms fotografierte ich die drei Heiligen Bethen, in Stein formvollendet verewigt. Vorläufer dieser christlichen weiblichen Triade waren keltische Muttergöttinnen, die als Triaden verehrt wurden. Bis 1968 konnte man die drei Bethen noch im römisch-katholischen Heiligenkalender finden. Am 16. September wurden sie am »Bethentag« gefeiert. Noch heute soll in Meransen, Südtirol, eine Prozession zu Ehren der drei Bethen abgehalten werden. Und man findet sie nach wie vor – freilich versteckt – in uns vertrauten Märchen. In Schneewittchen wird auf die Drei angespielt: »Hätt‘ ich nur ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz.« Weiß, rot und schwarz sind die drei Farben der drei Bethen.

Es lohnt sich, den Dom zu Worms zu besichtigen und den drei Bethen einen Besuch abzustatten. Es lohnt sich aber auch, überall nach den drei Bethen zu suchen, in Kirchen und Kapellen, in altem Brauchtum und langsam in Vergessenheit geratenden lokalen Überlieferungen, in Märchen und in Sagen.

Ein Hinweis möge zum eigenständigen Recherchieren anregen: Im Umfeld von Murnau kennt man seit alters her die »drei adeligen Jungfrauen«, die im Volksglauben da und dort im deutschsprachigen Raum den Ehrentitel »die drei Ewigen« tragen. Gerade dieser Name kann sehr wohl auf den weit in der Vergangenheit liegenden Ursprung der heidnischen »Bethen« verstanden werden.

Wer, nein was sind die heiligen drei Bethen? Es sind Exgöttinnen, die in Heilige verwandelt wurden, nachdem viele Christen den Glauben an die drei Himmlischen nicht aufgeben wollten!

Literaturempfehlungen zum Themenkomplex »Freiburger Münster«

Adam, Ernst: »Das Freiburger Münster«, Reihe »Große Bauten Europas«, 3. Auflage, Stuttgart 1981

Adam, Ernst: »Der Turm des Freiburger Münsters«, Artikel erschienen in »Schau ins Land/ Zeitschrift des Breisgau Geschichtsvereins«, Ausgabe 73, 1955, Seite 65

»Freiburger Münsterbauverein« (Hrsg.): »Baustelle Gotik/ Das Freiburger Münster«, 2., durchgesehene Auflage, Petersberg 2014

»Freiburger Münsterverein« (Hrsg.): Das Freiburger Münster, Regensburg, 2. erweiterte Auflage, 2011

Hart, Wolf: »Die Skulpturen des Freiburger Münsters«, Freiburg 1975

Herre, Chr. Louis: »Okkulte Symbolik des XIII. Jahrhunderts/ Der wissenschaftlich-philosophische und religiöse Ideengehalt der Bauhüttensymbolik des XIII. Jahrhunderts«, Freiburg i. Br., 2. Auflage 1922

Nußbaum, Norbert: »Deutsche Kirchenbaukunst der Gotik/ Entwicklung und Bauformen«, 2. Auflage, Darmstadt 1994

Spath, Emil: »Das Tor zum Leben/ Die Hauptportalhalle des Freiburger Münsters«, Lindenberg 2004

Fußnoten:

(1) Die Zahlenangaben zu den am 27. November 1944 abgeworfenen Bomben variieren erheblich. So werden, je nach Quelle, zwischen 14 000 und 150 000 Bomben vermeldet.

(2) Brommer, Hermann: »Freiburg i. Br. – Katholische Pfarrkirche St. Cyriak und Perpetua«, Verlag Schnell & Steiner, München/Zürich 1980

4. Ein mysteriöses Gemälde im Dom

Gibt es im Dom von Limburg die Darstellung eines UFOs? Teil 1

Dan (eigentlich Daniel) Brown (*22.06.1964 in Exeter, New Hampshire) hat »Professor Robert Langdon« weltberühmt gemacht. Der fiktive »Professor an der Harvard Universität« ist der Held in fünf Romanen aus der Feder von Dan Brown. »Professor Langdon« triumphierte besonders in »Sakrileg«. Mit dem Spürsinn eines Sherlock Holmes entschlüsselte er geheime Botschaften, die zum Beispiel in sakralen Kunstwerken versteckt wurden, zum Beispiel von Leonardo da Vinci. »Professor Langdon«, der in den Romanen als kundiger »Symbologe« vorgestellt wird, hätte gewiss an einem Gemälde seine helle Freude, das im Dom zu Limburg zu finden ist. Das Forschungsgebiet der »Symbologie« gibt es nicht, aber das Gemälde im Dom zu Limburg ist höchst real. Lautet seine Botschaft: Der biblische Prophet Daniel will uns auf eine »UFO-Sichtung« aufmerksam machen? Nehmen wir das Gemälde im Dom zu Limburg genau unter die Lupe. Entziffern wie gemeinsam schwer lesbare, zum Teil abgekürzte Texte in lateinischer Sprache. Wir übersetzen die Texte, die uns auch zum »UFO« des Propheten Daniel führen. Am Schluss können Sie, liebe Leserinnen und Leser, selbst entscheiden: Zeigt uns der Prophet Daniel ein »UFO« oder nicht?

Der Dom zu Limburg um etwa 1920

Denkt man an Limburg, so kommt einem auch heute noch der Name Tebartz-van Elst in den Sinn. Franz-Peter Tebartz-van Elst, am 20. November 1959 als zweites von fünf Kindern einer Landwirtsfamilie geboren, wurde am 28. November 2007 von Papst Benedikt XVI. zum neuen Bischof zu Limburg ernannt. Im Herbst 2013 wurde er wegen extrem gestiegener Baukosten für das »Diözesane Zentrum Sankt Nikolaus« vor Ort im Bistum, aber auch bundesweit attackiert. Schon am 23. Oktober 2013 wurde der einst jüngste Bischof in Deutschland vom Papst von seinen Pflichten entbunden. Die Deutsche Bischofskonferenz kam bis März 2014 zum Schluss, dass van Elst für die Kostenexplosion des umstrittenen Bauvorhabens auf über 30 Millionen Euro mitverantwortlich sei. Am 26. März 2014 akzeptierte Papst Franziskus van Elsts Rücktritt vom Bischofsamt. Seit Dezember 2014 ist van Elst als »Apostolischer Delegat im Päpstlichen Rat« tätig.

Am 27. Juli 1964 kam ein 1000-DM-Schein in Umlauf. Die Rückseite zierte eine Darstellung des Doms zu Limburg. Auf der Vorderseite zeigte er ein Männerporträt nach einem Gemälde von Lucas Cranach d. Ä., das entweder den Magdeburger Domherrn Johannes Scheyring oder den Mathematiker und Astronom Johannes Schöner darstellt. Die Sehnsucht nach Rückkehr zur »guten alten DM« wächst. Sollte es je zur Wiedereinführung der DM kommen, könnte man den 1000-DM-Schein neugestalten und den einstigen Bischof von Limburg van Elst ehren.

Reisen wir gemeinsam in die Vergangenheit. Am Ende unserer Exkursion wird die Frage stehen: Gibt es im Dom von Limburg die Darstellung eines UFOs?

Der Weg wird streckenweise ein wenig steinig werden, sprich nicht ohne das Latein der Vulgata-Bibel auskommen.

Im frühen 9. Jahrhundert soll Erzbischof Hetti von Trier (814-847) in Lympurgensis, also Limburg, eine Georgskirche geweiht haben. Die Existenz dieses Gotteshauses freilich ist umstritten, wird doch der Akt der Weihe im 16. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Reste eines Vorgängerbaus – wie Mauerwerk – wurden jedenfalls bei Ausgrabungen nicht gefunden. Allerdings lassen sich unter der heutigen Kirche Bestattungen nachweisen, die auf das 9. Jahrhundert datiert werden. Archäologen entdeckten sie unter dem Dom zu Limburg im Umfeld der Michaeliskapelle.

Das kleine sakrale Bauwerk wurde etwa 1260 errichtet, also einige Jahrzehnte nach Vollendung des Doms. 1359 wurde die Michaelis Kapelle als »Beinhaus« bezeichnet, 1366 als »neue Kapelle über dem Beinhaus«. Noch im 19. Jahrhundert diente sie als »Beinhaus«. Anno 1857 stellte man das Obergeschoss der Kapelle dem Totengräber als Wohnung zur Verfügung.

Zurück zum Dom, zurück ins 10. Jahrhundert: Am 10. Februar 910 stellte König Ludwig das Kind, anno 900 als Sechsjähriger in Forchheim zum König des Ostfrankenreiches gekrönt, eine Schenkungsurkunde aus. Alsbald wurde mit dem Bau einer Stiftskirche begonnen. Anno 940 war das dreischiffige Gotteshaus vollendet.

Unklar ist, warum der altehrwürdige Bau durch den heutigen Dom ersetzt wurde. Es liegen auch keine Dokumente vor, denen das Jahr, geschweige denn der Tag der Grundsteinlegung entnommen werden könnte. Nach wissenschaftlicher Einschätzung wurde Ende des 12. Jahrhunderts mit dem Bau begonnen. Als gesichert gilt das Jahr der Kirchweihe durch den Trierer Erzbischof Theoderich von Wied. Kirchenpatrone waren, auch daran gibt es keinen Zweifel, der legendäre Drachentöter St. Georg und Nikolaus von Myra.

Leider wurde bei der »Restaurierung« des Doms anno 1872 und 1873 der bis dahin erhaltene Außenputz der Originalbemalung entfernt. 1968 bis 1972 versuchte man den Außenputz zu rekonstruieren. Spärliche Reste der Außenfarbfassung dienten als Orientierungshilfe.

Der Dom zu Limburg thront wie ein verwunschenes Schloss oder eine wehrhafte Ritterburg, eine echte Veste, über der Altstadt von Limburg. Kenner preisen das monumentale Bauwerk auf dem Kalkfelsen als eines der schönsten Beispiele spätromanischer Baukunst mit Elementen der frühen Gotik (1).

Betreten wir nun den Georgsdom zu Limburg durch den Haupteingang. Zielstrebig durchschreiten wir das Gotteshaus Richtung Altar und wenden uns der Westwand des Nordquerhauses zu. Wir stehen vor einem beeindruckenden Gemälde, das uns so viel erzählen kann, das aber auch Geheimnisvolles zu bieten hat. Zeigt es vielleicht gar im Dom zu Limburg die Darstellung eines »UFOs«?

Das mysteriöse Gemälde im Limburger Dom

Foto: Eva und Rolf Streblow

Nach Willy Wyres (2) wurde es im 17. Jahrhundert restauriert, womöglich von »Übermalungen« befreit. Finanziert haben die Wiederherstellung des Gemäldes Johann Zanger und Anna Kalchoffen anlässlich der Hochzeit von Anna-Maria Kalchoffen, Nichte von Johann Zanger. Am 5. Mai 1638 wurde das fromme Werk vollendet, wie es eine Inschrift in lateinischer Sprache verrät (4).

Konzentrieren wir uns auf die komplexe und durchaus mysteriöse Malerei. Das »Wurzel-Jesse-Fenster« aus der Zeit um 1226/30 verdient gründliche Beachtung und Recherche (3). Was stellt die durch die zahlreichen Personen fast etwas verwirrende Malerei an der Wand im Gotteshaus dar? Roman Nickel hat sich im Auftrag des Diözesanmuseums Limburg intensiv mit dem gehaltvollen Gemälde beschäftigt und mit geradezu detektivischem Spürsinn manche Frage beantworten können. Er schreibt (4):

»Die Wurzel Jesse ist eine weitverbreitete Darstellung des Stammbaumes Jesu, angefangen bei Jesse, dem Vater von König David. Besonders im Mittelalter wurde dieses Symbol verwendet, um die familiäre Beziehung von Jesus zu dem Hause Davids darzustellen. Es dient in erster Linie dazu, die alttestamentarischen Prophezeiungen um den Messias in Jesus von Nazaret erfüllt zu sehen. Die Vorstellung der Wurzel Jesse schlägt sich aber nicht nur in bildlicher Kunst nieder, sondern auch musikalisch. Das berühmte Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert ›Es ist ein Ros‘ entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art.‹ Das Bild zeigt die wichtigsten und bedeutendsten Vertreter aus dem Hause Davids, allerdings nur in männlicher Erblinie.«

Im Zentrum des Gemäldes rankt sich der sprichwörtliche »Stammbaum«, von Jesse (sitzend) nach oben. Bevor wir uns an eine Interpretation des Gemäldes »Stammbaum Jesu« wagen, wollen wir überlegen, für wen denn das komplexe Bildnis gedacht war. Gewöhnlich gelten des Lesens Unkundige als die Adressaten von bildhaften Darstellungen in Gotteshäusern. Und in der Tat schmückten einst herrliche Wandmalereien viele Kapellen und Kirchen. So erzählten Wandmalereien in der Wehrkirche von Urschalling am Chiemsee (5) zum Beispiel vom Verrat Jesu durch Judas, von Jesu Kreuzigung und von seiner Himmelfahrt. Diese lang unter Putz verborgenen Kunstwerke kamen ohne Worte aus. In zahlreichen Kirchen schlummern noch heute Wandmalereien seit Jahrhunderten unter unansehnlichem Putz. Es fehlen freilich die finanziellen Mittel, um sie freizulegen.