- -

- 100%

- +

De chico también trabajó en un almacén, muy grande y de renombre, ubicado en la esquina de Aguilar y Juan B. Justo. Hoy quedan vestigios, que exponen el antiguo esplendor de ese saliente elegante, copia de algún edificio francés.

Papá, desde muy niño, necesitaba ganarse el mango. En un radio de tres a cuatro cuadras, intentaba conseguir las changas para ayudar en su casa. En aquellas idas y venidas, es posible que él se hubiera cruzado con Isabel, también niña. Tito caminando por su barrio. Ella iba a visitar a sus abuelos paternos, Gaspar y Carola. Vivían en la calle Juan B. Justo al 2900, a escasos metros del bar. Tito nunca descuidó la escuela primaria, a pesar de haber entrado tres años después de lo debido, a los nueve. Fue su único nivel educativo. Le bastó para tener una hermosa caligrafía, sin faltas ortográficas. Le hubiera gustado seguir estudiando; ser profesional. La realidad era muy diferente a sus inquietudes. Él, desde muy chico, necesitó trabajar. Eso lo marcó a fuego para siempre.

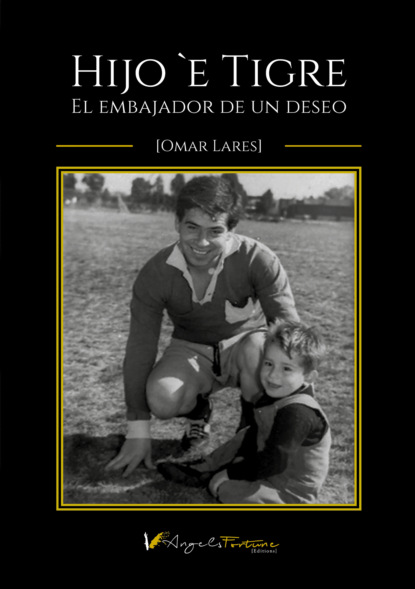

En los ratos libres, Tito nunca dejó de ser un niño: disfrutaba jugando con sus amigos. Lo que más le gustaba era el fútbol, la pelota, expresión que se usaba de chico. Pasión que llegamos a compartir, como también el amor por la misma camiseta, transmitido de generación en generación. Mis hijos hoy sienten la misma adoración futbolera por el club del cual somos hinchas. Era tanto el frenesí, que él se imaginaba jugando junto a sus amigos en una cancha. Yo lo vi jugar, de grande, era central, tenía clase, defensor elegante; acariciaba la pelota, decidía, marcaba la jugada y el balón llegaba al destino final, exacto.

De esa imaginación surgió la posibilidad de tener un club propio. Papá tenía dieciséis años. Con su banda de potrero futbolero, fundaron en la localidad de Remedios de Escalada el Club Atlético 1° de Mayo. Lo hicieron sobre terrenos que habían pertenecido a los ferrocarriles y frente a una cuadra de casas de las colonias ferroviarias. Era 1953. Los muchachos empezaron a delinear su primera cancha de once. Plantaron eucaliptos alrededor del terreno, para separar las calles de tierra de lo que pretendía ser la cancha. Esos árboles formaron un gran semicírculo, media manzana quedó entre las calles Madariaga, Albarracín, Allende y los fondos de las casas que daban a Fray Mamerto Esquiú. Hoy son troncos inmensos; cubren los costados de la cancha, que aún se disfruta sábados y domingos. Ese potrero, con aroma a eucaliptos, formó parte de la vida de Tito. Y de mi infancia. Con el paso del tiempo, yo les mostré a mis hijos esos eucaliptos que había plantado su abuelo. Hoy, esos árboles brotaron, la vida transcurrió, mi infancia pasó; bajo su sombra, algún vecino de esas casas coloniales disfruta de ese contorno y el recuerdo de que alguien los plantó. En ese club, él dejó su impronta, marca que sostengo: participo, me entrego con pasión al club de mis amores. Mi padre me hizo hincha, de chico. Hoy, con mis tres hijos varones, disfrutamos de las alegrías y tristezas que nos depara el fanatismo por el Granate, único, color de esa camiseta. Sí, me enamoré del Club Atlético Lanús, ahora el club de barrio más grande del mundo. El club de toda una ciudad, ubicado a media hora en auto del centro de Buenos Aires. Al principio, papá me mostraba otros equipos, clubes más importantes de la Argentina. Según él, yo sufriría mucho por ser hincha de un club chico. Tuve que insistir mucho para que me llevase a un partido de fútbol. La primera vez que fui con él a una cancha, optó por un partido en el estadio de Lanús, el Granate contra Rosario Central. Yo tenía seis años.

Recuerdo ese día con mucha alegría. Yo regresaba de la escuela, estaba a tres cuadras de casa, en la esquina de Bernal y Luján. Era un viernes soleado, fresco, sin una nube en ese otoño de 1969. Por lo general, mi abuela Rosa iba a buscarme al colegio. Caminamos una cuadra con grandes amigos, el cabezón Horacio y Ramón. Nos despedíamos de él en la esquina. Era un día de feria. Rosa aprovechó para hacer unos mandados. Ella, cuando podía, me llevaba. Me encantaba acompañarla. La abuela, de premio, me compraba una empanada frita. Esa costumbre se repitió varias veces en la adolescencia con los mismos amigos; íbamos a ese antiguo carrito ambulante. Lo que había sido un premio se transformó en un vicio. Esas frituras eran un manjar. Hoy forman parte de los olores de mi infancia y cuando paso por algún puesto similar, me dan ganas de parar a comprar empanadas fritas, de carne.

Yo tenía una relación muy especial con mi padre, éramos compinches, teníamos los mismos gustos: el fútbol, leer; me encantaba acompañarlo, sobre todo los domingos por la mañana, cuando iba a jugar al fútbol, al club fundado por él. No podía mentirle, tampoco decirle qué me asustaba. Yo no hablaba de los fantasmas que me acorralaban, ni de maldiciones que pensaba y menos de los malditos miedos que me perseguían. No me animaba a decirle a él que no fumara. No me gustaba verlo con un cigarrillo en la boca, era molesto, molestaba. Me angustiaba mucho. Yo estaba convencido de que existía algo más. De noche, a veces, me despertaban crujidos, venían del techo de mi cuarto, también llantos; no sabía que eran gatos maullando, caminaban por los techos haciéndolos crepitar. Yo solo me despertaba. Mi hermano Juan Pablo seguía durmiendo. A esa hora no se me cruzaba la idea de levantarme; trataba de pensar en otra cosa, convencerme a mí mismo, por eso me repetía: «No pasa nada; es mi imaginación». Hasta que me quedaba dormido. Eso no fue obstáculo para que yo fuera un niño más. Tenía amigos, jugaba en la calle a la pelota, a las escondidas, a cachurra monta la burra, al hoyo pelota con la Pulpito, de goma roja, a rayas blancas amarillentas, a la bolita, andaba en bicicleta. Era feliz.

Mi abuela y yo llegamos a casa después de pasar por la feria. Yo dejé el guardapolvo en el lugar de siempre, para no darle a mamá motivo de queja. Antes revisé que no se hubiese chorreado y manchado de gotas de aceite al morder la empanada. Me apuré para salir a la puerta a esperar a Tito.

Lo vi venir, como siempre, con compañeros. Los distinguí a una cuadra y media. El viejo Cordera dobló hacia la izquierda, vivía a la vuelta, estaba a un paso de jubilarse. Tito y Pipo se acercaban, inseparables, a esa hora del mediodía.

Papá, luego del ritual saludo, me dijo:

—Hijo, ¡adiviná! Tengo una sorpresa para vos…

—¿Sí? ¿Cuál papi?

—Vas a tener que esperar un rato para que te la cuente.

—¡Ufa papi! ¡Por favor! ¡Hoy me porté bien!

—Ya sé hijo, ¡vos siempre te portás bien! Bueno, en general.

—¡Decime cuál es la sorpresa! ¡Por favor!

—Momento. Cada cosa a su tiempo. ¡No se te puede decir nada! Enseguida querés saber de qué se trata… ¿Cómo te fue en el colegio?

—¡Bien! Bueno ya está, contame.

—Mamá me dijo que hoy tenías prueba de matemáticas, ¿te sirvió ir a clases particulares? Ella te notaba muy distraído, ¿es verdad?

—Un poco papi —lo miré, cómplice—. Mamá es exagerada, pero en la prueba me fue bien. Creo.

—¿Te fue bien? ¿O más o menos?

—¡Pa! ¡Me fue bien! Ahora dame la sorpresa.

Atravesábamos el jardín rumbo al patio. Él dijo:

—El domingo vamos a la cancha. Te llevo a ver a Lanús.

—¡Sí! —grité, di un salto de alegría y me colgué de su cuello.

La abuela Rosa me escuchó; preguntó si me pasaba algo. Tito hizo equilibrio para sostenerme y que los dos no nos cayéramos al piso. Con mi reacción, yo también lo tomé de sorpresa.

Entré corriendo a contar el acontecimiento. No dejé de vociferar: lo anuncié a vecinos y amigos del barrio. A la noche no me podía dormir; pensaba en el domingo por la tarde, cuando por primera vez, de la mano de mi padre, entraría a un estadio de fútbol, a ver un partido oficial de Primera División. Quería ver a la gente con gorros, banderas, vinchas y las camisetas identificatorias de cada equipo. Quería que papá me comprase un cucurucho, hecho en papel de diario, lleno de maní con cáscara; saboreaba de antemano el olor humeante del carro vendedor. Me veía después del partido caminando junto a papá, guiados por el aroma, en busca del puesto en la bicicleta de tres ruedas, donde vendían las pizzas de cancha. Elegiríamos la mejor, para ir comiéndola en el camino, de vuelta a casa.

Papá supo que, a partir de ese momento, yo podría ver a cualquier otro equipo, incluso simpatizar por alguno grande de los que él mencionaba. También sabía que mi corazón habría quedado marcado a fuego para toda la vida, con los colores que había admirado ese día.

En esa asociación participé, durante varios años, en comisiones y subcomisiones. Ahí conocí a mi esposa, Ana, pero esa es otra historia que contaré más adelante. No solo heredé; repetí la pasión de mi padre por ese club. Hice allí mi historia, como él hizo la suya durante años en su querido Club Atlético 1° de Mayo. El antiguo carné librito, de cuerina, recalca que no es válido, sino lleva adherido el recibo correspondiente, y lo muestra a él como Socio Fundador Nro. 11. El comprobante de cuota social al día, guardada con cuidado dentro de la ventanita transparente, expresa el paso de un ciclo. El tiempo borra infinidad de situaciones. La realidad, a veces, se nota en las pequeñas cosas, como expresa ese pequeño documento vivo.

Papá tenía su cancha propia; había construido un vestuario y el pequeño bar. La barra de amigos consiguió otra manzana, también había pertenecido a la misma compañía ferroviaria. Era más grande. Ellos lograron armarla igual. A diferencia de la otra, esta era un verdadero rectángulo; estaba enfrentada de frente, en cada lado, a las típicas casas de estilo inglés, ubicadas en la llamada colonia ferroviaria. Era la manzana formada por las calles Albarracín, Madariaga, Albariños y General Acha, hoy Héctor Guidi, en honor a ese excepcional jugador del equipo granate, apodado Los Globetrotters. Fue subcampeón del fútbol argentino en 1956, detrás del Club Atlético River Plate. Ese campeonato se escapó por muy poco. Esa tarde, papá vivió una de sus primeras grandes desilusiones. La tristeza le duró mucho tiempo.

Ese nuevo escenario futbolero, también rodeado de eucaliptos, fue el mismo bálsamo que el primero. Tito era feliz ahí.

La noche que inauguraron las luces para jugar partidos nocturnos, fue muy fría, se podía hacer humo con la boca. Y competir por quién hacía los mejores círculos.

Los socios fundadores la llamaban La Grande. O la Número Uno. En la inauguración, Tito cortó la cinta, previo al partido nocturno. Jugó como capitán de su equipo. Hoy, al cerrar los ojos, veo, recuerdo los sobrenombres y distingo a los once jugadores desparramados en el campo de juego: La Tonta, Tito y Cucho. Bambino, La Mole y Corral. El Curro, El mellizo Bardeli; El potro Torres, Coco Bloise y Madorrán. Director técnico: Cañita. Papá empezó a deslumbrarme y a enorgullecerme como padre. ¡Era el capitán del equipo! Yo lo miraba embobado, con admiración. Tito transmitía gran felicidad. Su sonrisa resplandeciente —los dientes bien blancos, asomando esas paletas frontales—, mostraba sinceridad y amor por aquello que hacía y lograba. Podría haber obtenido unos cuantos logros más, si se lo hubiese propuesto. Él se sentía pleno, útil. Con eso le bastaba.

Esa noche de inauguración, una vez terminado el partido —lo vi todo—, me senté, muy transpirado, a observar qué hacían esos hombres en el bar. Me encantaba: ellos, que hacía un rato habían sido jugadores de fútbol, unidos por una misma causa, el triunfo sobre su rival, ahora se divertían; reían y a veces gritaban. Se enojaban jugando al tute cabrero, juego que aprendí de chico. Yo miraba y competía con mi padre. Él me enseñó a jugar bien. Ahora despunto el vicio, cuando puedo, con un grupo de amigos de mi querido Club Lanús.

Aquella noche observaba ese cabrío entre compinches. No me percaté de la correntada de aire helado. Pocos días después tuve neumonía. Grave. La inauguración con luces en la cancha grande del Club Atlético 1° de Mayo, mi familia no la olvidó nunca por lo mal que estuve después.

Papá estaba muy preocupado, se sentía culpable, creía no haberme cuidado bien.

Para mí había sido la mejor noche de mi vida.

Antes de ser jugador amateur, Tito tuvo su gran oportunidad. Apenas terminado un partido, en el antiguo potrero, ya Club Atlético 1° de Mayo, un dirigente que vivía en Lanús, cercano a un club vecino, se le acercó a papá. Luego de elogiarlo, lo invitó a jugar para un equipo integrante de las grandes ligas; pertenecía a la Asociación de Fútbol Argentina. Más antagónico. Rival directo. De un día para el otro, papá pasó a formar parte de los planteles juveniles en el Club Atlético Banfield.

Para esos años, la pica era con el Club Talleres de Remedios de Escalada, hoy el clásico es Lanús-Banfield. Cuando suceden esos encuentros, las ciudades se paralizan. Los hinchas no duermen; se comen las uñas de puro nervios. La semana previa, ese partido es tema de mesa, sobremesa, café, bar, esquina. Y club. Acapara todo.

Cuando le hicieron esa propuesta a papá, era impensado para un simpatizante que un jugador aceptara semejante traición. El deseo de Tito era ser jugador profesional y llegar a Primera. Él estaba orgulloso de poder hacerlo, aunque su equipo fuese rival del cual él era hincha y sin importar que oscilase entre la división A y la B. Papá era hincha del Club Atlético Lanús. Aceptó. Como jugador llegó a ser parte del plantel, Tercera División. Su carné de jugador así lo acredita. Aún hoy.

Papá siempre cumplía con sus responsabilidades. Él esperaba debutar en Primera División y alternaba sus semanas de trabajo con el entrenamiento. Sabía que en cualquier momento debería cumplir con el servicio militar. Obligatorio.

Era 1957. Tito tenía veinte años. Una tarde, mientras dormía la siesta, llegó la notificación. Sería colimba, término lunfardo que une las primeras sílabas de las palabras: correr, limpia y barre, actividades que se delegan a quienes hacían la conscripción.

A partir de 1970 la edad obligatoria bajó a dieciocho años. Y siguió vigente el sorteo, que decidía si el deber patriótico se cumplía en el ejército, la marina o la aeronáutica. En la Argentina, el servicio militar fue abolido en 1994, luego de la desaparición y muerte del soldado conscripto Omar Carrasco.

Papá entró al Regimiento del Ejército en La Tablada, provincia de Buenos Aires.

A través de las épocas, la expresión del vínculo entre padres e hijos se fue modificando.

Tal vez, el abuelo Juan Pablo no orientó a papá en su asunto. Quizá ni siquiera se le ocurrió. Lo cierto es que, durante el lapso que duró el servicio militar, Tito nunca fue al Club Atlético Banfield, ni se comunicó con la gente de esa institución.

Sin embargo, cuando obtuvo la baja casi a los veintidós años, el club, por sus condiciones futbolísticas, volvió a darle otra oportunidad. Papá no había entrenado durante el año y medio de servicio militar, solo jugaba al fútbol para el equipo del teniente. Muchos años después, ese hombre me ayudó, cuando me tocó a mí hacer la colimba.

Tito volvió al Club Banfield. Al poco tiempo, una lesión inguinal le produjo un desgarro, selló su destino y terminó quedando libre.

Luego, Tito fue a otro club del ascenso, el Atlético Temperley, pero por diferentes cuestiones tampoco tuvo éxito. Gracias a su buen juego, luego de esa decepción, él llegó a un campeonato de la Liga del interior de la provincia de Buenos Aires, en Carlos Casares, a trescientos doce kilómetros de su casa. Le pagaban por partido. Por domingo ganaba lo mismo que en quince días de trabajo en el ferrocarril.

Después de dos años, cansado de viajar al interior, muy próximo a cumplir veinticinco años y con la fecha cercana de mi nacimiento, Tito renunció a la siguiente temporada que incluía los torneos chacareros. Él había tomado su decisión: sería amateur en el Club Atlético 1° de Mayo, su primer amor. En todos los equipos en los que Tito había jugado, obtuvo algún premio. Campeonatos, subcampeonatos y caballerosidad deportiva. Se llenó de medallas y trofeos. Aún están en la misma caja azul, gastada por el tiempo, junto con la medalla más grande. Se la dieron en 1978, al cumplir veinticinco años como socio fundador del club.

Justo en el año posterior a mi nacimiento, 1963, Tito y sus amigos empezaron a jugar los sábados por la tarde. Años después, más grandes, ellos cambiaron por los domingos por la mañana. Yo lo acompañaba. Era normal, en la década de 1970, verme instalado en un lateral de la cancha; me veía gran parte del partido. Yo tenía muchos amigos en ese club, algunos los mantengo. En especial Diego; lo conocimos a través de compinche como Tato, con quien, años más adelante, comprábamos empanadas fritas, junto a Horacio y Ramón, en la feria. Su padre, Adolfo, también formó parte del grupo fundacional, junto con Roberto, el padre de Alicia, mi única amiga mujer, desde el jardín de infantes. Con Tato y otros amigos abandonábamos el partido de nuestros padres para ir a jugar el nuestro. ¿Metáfora de la vida?

Después de la ducha en los vestuarios, papá y su grupo entraban al bar, a tomar el famoso vermú de los domingos. Los hijos también picábamos pedacitos de queso y salame. Entonces, entre los adultos surgían las cargadas: «Che, Tito, ¡cómo morfa tu pibe!». Unos a otros se decían frases similares.

Casi medio siglo después, en algún asado con mis compañeros, o cuando jugamos con mis amigos al tute cabrero, esas mismas palabras se refieren a alguno de mis hijos, en idéntica situación.

Tito siguió jugando hasta ser veterano. Llegamos a disfrutar juntos algunos partidos amistosos. En uno, en mayo de 1987, él se cortó el tendón de Aquiles. Era un jueves, había entrenamiento en la cancha grande del Club Atlético 1° de Mayo. Ahí se mezclaban jóvenes y veteranos, algunos con trayectoria por haber estado en Primera División, incluso en otros países. Recuerdo de dos que participaron en el plantel mundial de 1966, en Inglaterra; en especial, un central que llegó a ser suplente de mi padre, en la reserva del Club Atlético Banfield.

Tito tenía cincuenta años. Se operó. Tuvo una relativa, buena recuperación.

No volvió a pisar un césped de juego. Fue su retiro definitivo de los campos de fútbol.

VI. El abuelo Juan Pablo

Cuatro meses entre noviembre de 1963 y febrero de 1964.

«Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma».

Julio Cortázar.

Tito nació el 13 de julio de 1937 en San Antonio de Areco, localidad campestre a orillas del río Areco, por su cultura gauchesca: Capital Nacional de la Tradición. Ese pueblo de la región pampeana está a ciento trece kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

En aquellos tiempos, era habitual que los trámites se demorasen. A papá lo anotaron en el Registro Civil tres días después.

Años más tarde nacieron sus hermanas.

Ricardo Güiraldes, destacado autor argentino, en su novela «Don Segundo Sombra», nombra a nuestra familia con los dos apellidos originales.

Papá contó que ese escritor tuvo una relación estrecha con sus antepasados. Él nos dijo que nuestros mayores tenían doble apellido; en broma, Tito aseguraba que el segundo se había perdido en alguna anotación. Nuestros predecesores, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos…, a finales del siglo XIX y principios del XX, viajaban a Europa y la fortuna que poseían en campos y otros bienes siguió el mismo camino que el segundo apellido: se perdió.

El abuelo no encontraba tarea digna que lo hiciera sentir útil. La abuela cocinaba en escuelas. Cuando no pudieron pagar el alquiler de la casa, la familia se alojó en un colegio. Entonces, al poco tiempo, mis abuelos decidieron instalarse en Buenos Aires.

El abuelo Juan Pablo encontró trabajo en una fábrica de jabones, en el partido de Avellaneda. Los galpones asomaban por arriba de las medianeras de las calles José María Freire y Rivadavia. No quedan vestigios o huellas de esa industria.

La abuela Magdalena logró incorporarse como portera en una escuela, en Remedios de Escalada, Lanús. Papá cursó allí su primaria.

Al principio caminaba las seis cuadras que separaban La Cueva, donde él vivía, hasta el colegio. Cuando la vivienda de la portería de la escuela estuvo en condiciones, la familia dejó el conventillo de la calle Aguilar al 2200 y se mudó a esa casa.

Tito fue un muchacho de barrio; amaba, reía, sufría, se divertía entre clubes y centros de fomento de Lanús, Remedios de Escalada y Banfield. Allí conoció frustraciones, alegrías, entusiasmos. Allí se enamoró, trabajó. Allí formó un hogar.

Tito se dedicó al trabajo y a su familia. Y al fútbol, amateur, abandonó su ilusión de ser jugador profesional.

Con los ingresos, y el dinero ahorrado por jugar en los campeonatos chacareros, él compró un reparto de diarios. Ese trabajo, por la tarde noche, duró alrededor de catorce años. Yo cursaba el segundo año del secundario, perito mercantil. Era el año 1977 cuando papá decidió vender el reparto. Había logrado tener cierta estabilidad económica. Y emocional. A pesar de su pena por no haber podido jugar al fútbol profesionalmente.

Mi abuela Magdalena generaba los problemas.

Decían que nunca le demostró cariño a él, cosa contraria con el resto de sus dos hijas mujeres y su otro hijo varón. Además, la abuela no estaba convencida del matrimonio de Tito con Isabel. En cambio, mi abuelo Juan Pablo siempre demostró un amor muy particular hacia su hijo mayor, desde chico. El abuelo comprendía mucho la situación, no le sorprendía. Conocía a su esposa por su maltrato. La abuela Magdalena no escatimaba al mostrar su mal carácter. Mamá, la abuela Rosa, buenas supersticiosas, cuando se enteraban de que la abuela Magdalena vendría a visitarnos, sin que papá se diera cuenta ponían un cuerno y una ristra de ajo detrás de la puerta del comedor. Decían que cuando ella se iba, siempre alguien del grupo familiar se enfermaba.

Yo estaba por cumplir un año. Mamá deseaba otro embarazo, era un proyecto en común con mi padre, para que yo tuviera un hermano y criarnos juntos. Esas ilusiones eran motivo suficiente para esperar las fiestas con mucha alegría y recibir el nuevo año que estaba cerca. La felicidad de Tito lograba que caminase más esbelto y elegante.

Hasta que recibió la peor noticia.

—¿Quién es Osvaldo? —preguntó el médico en la sala de espera del hospital Evita de Lanús.

Mis padres esperaban sentados en una banqueta cerca del consultorio.

—Yo, doctor —respondió Tito preocupado. El profesional había demorado mucho en salir de la consulta.

—Buenas tardes, soy el Doctor Espósito —se presentó.

Tito respondió y luego dijo:

—¿Cómo está mi padre?

—Tranquilo. Ahora va a venir el Doctor Quarracino, tengo entendido que es amigo y médico de la familia.

—Sí —confirmó mamá.

—Vuelvan a sentarse y esperen ahí —señaló la banqueta—. Él enseguida estará con ustedes —se retiró por un pasillo, hasta perderse entre la gente.

Isabel y Tito le siguieron con la mirada y volvieron a sentarse muy preocupados:

—¿Qué tendrá? —preguntó Tito.

—Seguro que no es nada amor —trató de tranquilizarlo Isabel.

—Tenés razón. Capaz es una pavada y con un tratamiento se soluciona. Esperemos —agregó convincente.

—Sí. Estemos tranquilos, como dijo el médico —insistió Isabel.

—Si fuese algo pasajero, ese doctor, ¿cómo se llamaba?

—¡Ay! No sé. Se presentó, pero con los nervios no registré el nombre.

—Yo tampoco. Bueno, él nos hubiese dicho que no era nada.

Mamá lo tomó de la mano; lo miró y suave, tierna, le dijo:

—Tito, esperemos, por favor, ya veremos qué dice Pancho.

Pancho, Doctor Quarracino, era amigo de la infancia del abuelo Salvador, se criaron juntos. Este médico conocía a mis padres desde siempre. Cuando Tito trabajaba en el bar, le sirvió más de una copa.

—Sí mi amor, esperemos —asintió papá.

En ese momento alguien abrió la puerta del consultorio. De a uno, los profesionales salieron al pasillo. Pancho no aparecía. La puerta quedó entreabierta. Al rato se asomó el Doctor Quarracino. Isabel y Tito se levantaron de inmediato por respeto. Y por desesperación.

«Tranquilos», dijo con un gesto sin palabras y se sentó al lado de papá. El médico miró el suelo, apoyó la mano derecha sobre el muslo izquierdo de Tito, levantó la cabeza y lo miró a los ojos: