- -

- 100%

- +

Christoph von Laßberg / Inga Krauß

Sportmedizin in 60 Minuten

UVK Verlag · München

Umschlagabbildung und Kapiteleinstiegsseiten: © iStock – baona

„Sportmedizin in 60 Minuten“ führt kompakt und verständlich in die Problemstellungen und Methoden dieser Teildisziplin der Sportwissenschaft ein.

Alle Titel „in 60 Minuten“: Sportpädagogik, Sportgeschichte, Sportsoziologie, Sportökonomik, Sportmedizin, Sportpsychologie, Bewegungswissenschaft und Trainingswissenschaft.

Prof. Dr. Christoph von Laßberg ist Sportmediziner und Bewegungswissenschaftler in der Abteilung Sportmedizin des Universitätsklinikums Tübingen. Der Schwerpunkt seiner klinischen Tätigkeit ist die orthopädische Sportmedizin. Seine Forschungs- und Lehrtätigkeit bezieht sich primär auf Aspekte der sensointegrativen Bewegungssteuerung in Alltag und Sport. christoph.lassberg@med.uni-tuebingen.de

Prof. Dr. Inga Krauß leitet die Arbeitsgruppe Biomechanik/Trainingswissenschaft der Abteilung Sportmedizin des Universitätsklinikums Tübingen. Sie ist Sportwissenschaftlerin und Physiotherapeutin und ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Konzeption und Evaluation sporttherapeutischer Interventionen bei chronischen Erkrankungen, sportartspezifische Leistungsdiagnostik und Überlastungsbeschwerden im (Lauf-)Sport. inga.krauss@med.uni-tuebingen.de

© UVK Verlag 2020

‒ ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG

Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen

www.narr.de · info@narr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

ISBN 978-3-7398-3077-3 (ePDF)

ISBN 978-3-7398-8077-8 (ePub)

Die Sportmedizin ist gleichermaßen eine Teildisziplin der Medizin und der Sportwissenschaft. Sie stellt im Kontext der Sportwissenschaft eine Besonderheit dar, da die Humanmedizin als ihre originäre Mutterdisziplin der Profession des Arztes einen besonderen Stellenwert einräumt. Es handelt sich dabei jedoch um ein interdisziplinäres Fach, welches nicht nur aufgrund des Namens, sondern inhaltlich und personell auch sehr stark mit der Sportwissenschaft verknüpft ist. Dies zeigt sich durch die häufige organisatorische Anbindung sportmedizinischer Abteilungen und Institute an sportwissenschaftliche Institute. Dieses Buch gibt einen Überblick über das Fach und seine Entstehung, wobei sowohl die praktische Versorgung von Sportlern und Patienten als auch die wissenschaftlichen Bereiche der Sportmedizin berücksichtigt werden.

Lernziele

Die Leser erfahren, wie sich das Fach Sportmedizin charakterisieren und verorten lässt und welchen Gegenstandsbereich es umfasst.

Sie erkennen, wie die Sportmedizin entstanden ist, wie sie sich bis zum heutigen Stand entwickelt hat und wie sie beispielsweise auch für politische Zwecke instrumentalisiert wurde und werden kann.

Sie lernen klinische Schwerpunkte der Sportmedizin kennen und bekommen einen Überblick über Diagnose- und Therapieverfahren, die in der Sportmedizin zur Anwendung kommen.

Sie bekommen einen Überblick über Forschungsbereiche und Forschungsmethoden der sportmedizinischen Grundlagenforschung und der angewandten Forschung in den Kontexten „Sport und Leistung“ sowie „Sport und Gesundheit“.

Sie erfahren an ausgewählten Beispielen die Praxisnähe der klinischen und wissenschaftlichen Sportmedizin.

1 Einführung – Phänomene und Themen der Sportmedizin

Charakterisierung der Sportmedizin

Um das Fach Sportmedizin zu charakterisieren, ist es dienlich, die Statuten der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention – Deutscher Sportärztebund e.V. (DGSP) einzusehen. Die DGSP vertritt und fördert die Sportmedizin. In ihrer Satzung ist die im Jahr 1958 formulierte Definition von Hollmann, dem wohl bekanntesten deutschen Sportmediziner unserer Zeit, hinterlegt: „Sportmedizin beinhaltet diejenige theoretische und praktische Medizin, welche den Einfluss von Bewegung, Training und Sport sowie den von Bewegungsmangel auf den gesunden und kranken Menschen jeder Altersstufe untersucht, um die Befunde der Prävention, Therapie und Rehabilitation sowie den Sporttreibenden dienlich zu machen.“ Seit 1977 hat diese Definition auch offiziell der Weltverband für Sportmedizin (International Federation of Sports Medicine, FiMS) übernommen. Die Begriffe Bewegung, Training und Sport werden hierbei wie folgt definiert: „Körperliche Aktivität oder Bewegung ist jede Aktivität, die zu einer Steigerung des Energieumsatzes führt. Sie wird zu Übung und Training, wenn sie gezielt, strukturiert, wiederholt und zielgerichtet ausgeführt wird. Sport ist Training mit Wettkampfcharakter“ (Arndt, Löllgen & Schnell, 2012, S.207).

Als Interessenvertretung der Deutschen Sportmedizin sieht sich die DGSP in erster Linie der Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, sowie der Förderung der präventiven und rehabilitativen Sportmedizin im wissenschaftlichen und praktischen Bereich verpflichtet. Besondere Bedeutung hat hier die Prävention und Therapie von Erkrankungen der Bevölkerung durch Sport und Bewegung. Darüber hinaus setzt sie sich weitere Aufgaben im Bereich der Zusammenarbeit mit Organisationen und Mitgliedern, der Förderung der sportmedizinischen Aus-, Weiter- und Fortbildung, der Förderung von Bewegung, Sport und Spiel durch sportmedizinische Betreuung, Beratung und Begleitung, sowie der Förderung eines aktiven Kampfes gegen Doping (Arndt et al., 2012).

Lehrstühle und Institute der Sportmedizin

Bei der Sportmedizin handelt es sich primär um ein medizinisches Fach, welches eng mit der Profession des Humanmediziners verbunden ist. Durch ihre Charakterisierung als Querschnittsfach wird zudem deutlich, dass sie fast alle medizinischen und viele nichtmedizinische Bereiche berührt.

Das Fach Sportmedizin hat keine eigene Facharztanerkennung. Die Erlangung der Zusatzbezeichnung Sportmedizin setzt jedoch die Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung voraus (Ausnahmen hiervon sind der Freistaat Bayern und die Ärztekammer Nordrhein). Die Ausbildung zum Sportmediziner beinhaltet ferner 240 Stunden fachspezifische Kurs-Weiterbildung sowie 120 Stunden sportärztliche Tätigkeit in einem Sportverein innerhalb eines Jahres (DGSP, 2019c).

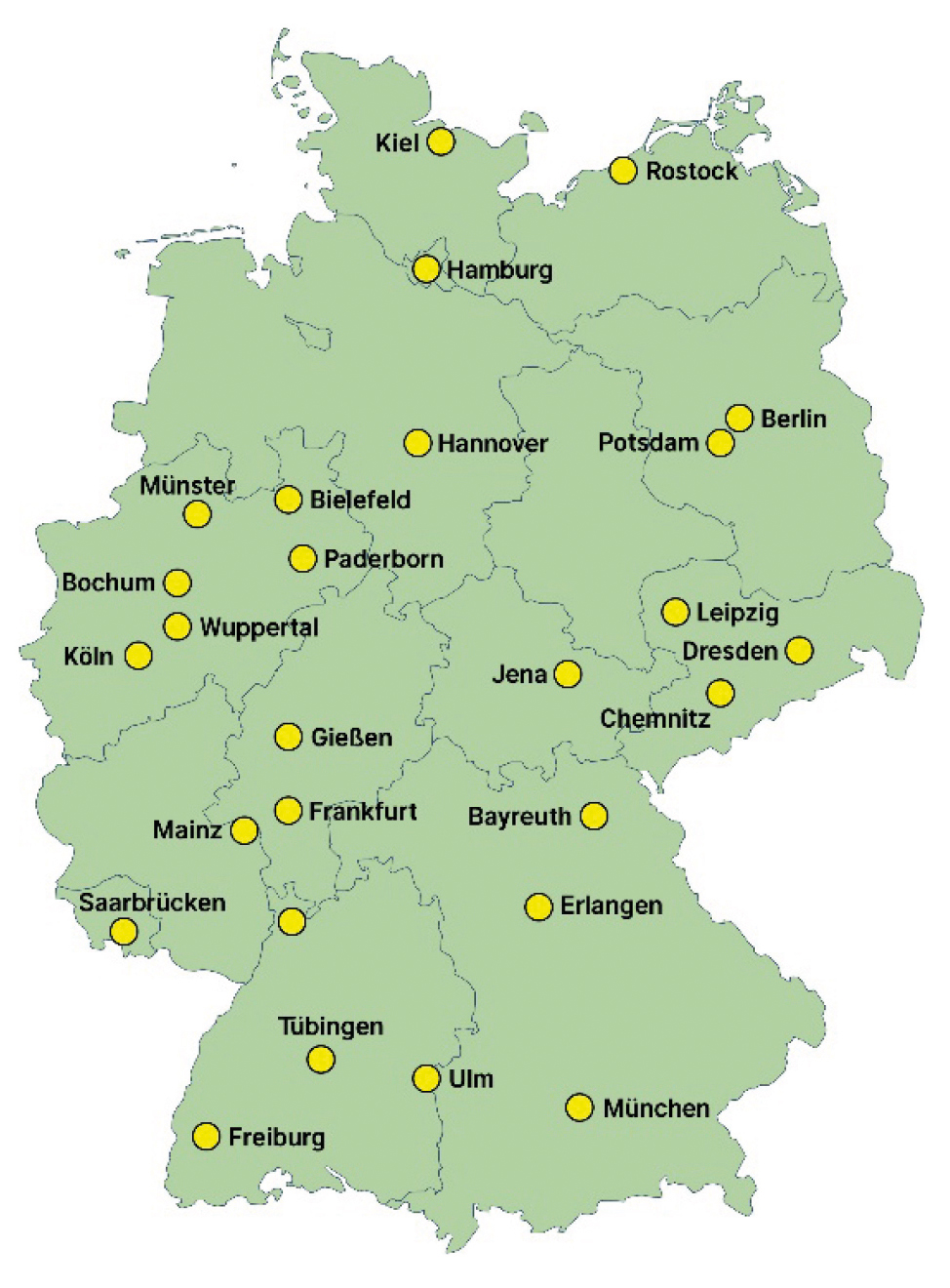

Derzeit sind 27 sportmedizinische Lehrstühle und Institute in der Bundesrepublik Deutschland verzeichnet (DGSP, 2019b). Diese werden in den meisten Fällen von einem Facharzt für Innere Medizin geleitet. Aber auch die klinischen Fächer der Orthopädie und Neurologie sind heute vereinzelt als Facharztausrichtung der leitenden Position sportmedizinischer Standorte zu finden. Die Zusatzbezeichnung Sportmedizin ist in allen Fällen die Regel.

Obwohl sich die Sportmedizin als Fach der Humanmedizin zuordnet, ist es auffallend, dass die Lehrstühle für Sportmedizin insbesondere nördlich der Mainlinie im überwiegenden Teil als Institut bzw. Abteilung der Sport- oder Bewegungswissenschaft geführt werden und damit nicht den medizinischen Fakultäten angehören. Dies wird in Kreisen der Sportmedizin auch kritisch gesehen, insbesondere im Kontext der bisher nicht erfolgreichen Facharztanerkennung (Meyer & Mayer, 2017). Aus Sicht der Sportwissenschaft verdeutlicht dieser Umstand jedoch auch die Interdisziplinarität und die Relevanz der sportwissenschaftlichen Disziplin für das Fach Sportmedizin. Sportmedizinische Lehrstühle und Institute ohne direkte Anbindung an die medizinische Fakultät pflegen häufig enge Kooperationen mit den Universitätsklinika, da dies Voraussetzung für eine sportmedizinische Hochschulambulanz ist. Fast alle Institute bieten zudem Angebote zu Leistungsdiagnostik, Prävention und Trainingsberatung für Sportler und Nichtsportler an. Insgesamt 17 Institute sind zudem als Untersuchungszentren des Deutschen Olympischen Sportbundes lizenziert (Deutscher Olympischer Sportbund, 2017).

Sportmedizinische Institute in Deutschland (DGSP, 2019b)

Gegenstandsbereich der Sportmedizin

Als eine erste Untergliederung erscheint aus praktischer Sicht eine Einteilung in die klinischen Fachbereiche „Orthopädie“ und „Innere Medizin“ sinnvoll, die sowohl für die Leistungssportbetreuung, als auch für die Bereiche der sportmedizinischen Allgemeinversorgung und des Gesundheitssports Anwendung finden kann. Diese Einteilung entspricht im Grundsatz auch den Ausrichtungen der sportmedizinischen Hochschulambulanzen und den ergänzenden sportmedizinischen Leistungsangeboten. Aus wissenschaftlicher Sicht bietet sich zudem eine Einteilung in Grundlagen- und Anwendungsforschung an. An dieses Schema wird im Folgenden angeknüpft.

2 Entstehung und Entwicklung der Sportmedizin

Der folgende historische Rückblick greift relevante Entwicklungsaspekte auf, erhebt dabei aber keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Dies gilt zum einen hinsichtlich namentlicher Nennung wichtiger Vertreter der Sportmedizin, vor allem aber gilt dies hinsichtlich der Rolle sportmedizinischer Institutionen und Vertreter im Kontext der Instrumentalisierung des Faches für politische Zwecke.

Heilkunde und Körperübungen vom Altertum bis ins Mittelalter

Von der Antike bis in die Neuzeit wird auf die Bedeutung von Sport und Bewegung auf den Körper sowie die körperliche Leistungsfähigkeit hingewiesen.

Bereits im Altertum wurde körperliche Ertüchtigung mit Gesundheit in Verbindung gebracht. So gibt es in der indischen Zivilisation nachgewiesene Konzepte aus dem Zeitraum von 700 bis 100 v.Chr., die ein tägliches moderates Training im Sinne der Gesundheitsförderung und Therapie bei bestehenden Erkrankungen vorsehen. Auch in der chinesischen Antike wurde moderates Training zur Gesundheitsförderung und im Sinne des „Anti-Agings“ empfohlen (Tipton, 2014).

Im alten Griechenland spielte die körperliche Ertüchtigung ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie wurde zu Zeiten Homers (750 v.Chr.) von den Bürgern Griechenlands als nationale Pflicht angesehen (Tipton, 2014). Auch Pytagoras (570–490 v.Chr.), insbesondere bekannt als exzellenter Mathematiker und Astronom, empfahl in seiner Rolle als ehemaliger Athlet und medizinischer Philosoph zur Gesunderhaltung tägliches körperliches Training sowie andere Lebensstilinterventionen. Als „Vater der Sportmedizin“ wird der Mentor und Lehrer von Hippokrates – Herodikus von Selymbra (um 484 v.Chr.) – tituliert. Er verband Sport und Medizin und unterstrich in seinen Lehren „den Wert der Körperübungen für die Gesunderhaltung und Heilkunde“ (Arndt et al., 2012, S.21). Auch Hippokrates (460–370 v.Chr.) selbst schrieb drei Bücher zu Lebensstilinterventionen der körperlichen Aktivität und Ernährung (Berryman, 2012).

Claudius Galenus aus Pergamon (129–210 n.Chr.) war ein berühmter Vertreter des Faches des römischen Reichs. Die Hygiene und die mit ihr assoziierten Gesundheitsfaktoren, darunter auch körperliche Aktivität und Ruhe, waren in seiner medizinischen Theorie zentral verankert. Er postulierte, dass diese jeweils in Maßen gelebt werden sollten, da ein zu viel oder zu wenig den Körper in Ungleichgewicht bringen und zu Krankheiten führen würde (Berryman, 2010; 2012; Tipton, 2014). Galenus’ Theorien und Schriften dominierten die Medizin über das Mittelalter hinweg und fanden selbst in der Renaissance noch breite Anerkennung (Berryman, 2012). Er nahm damit nachhaltigen Einfluss auf den gesundheitlichen Stellenwert körperlicher Aktivität in der medizinischen Praxis der arabischen und europäischen Länder (Tipton, 2014).

Neben der Bedeutung körperlicher Aktivität für die allgemeine Gesundheit gab es auch in der Antike bereits die Leistungssportbetreuung. Die Mitwirkung von Ärzten bei den antiken Olympischen Spielen war unentbehrlich und wohl vergleichbar mit der heutigen Leistungssportbetreuung durch die Sportmedizin. Die damaligen Ärzte waren häufig Trainer und Arzt in Personalunion. Sie begleiteten die Athleten im Vorfeld der Spiele über Monate hinweg. Hierbei wurden sie häufig von Badedienern und Masseuren assistiert. Neben der Wettkampfvorbereitung war eine weitere wichtige Funktion der Ärzte auch die Behandlung von Unfällen und Verletzungen. 394 n.Chr. wurden die Olympischen Spiele durch den römischen Kaiser Theodosius I verboten (Arndt et al., 2012). Während des Mittelalters war der Sport dem Rittertum vorbehalten. Die Rolle der Sportmedizin scheint keine bzw. eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.