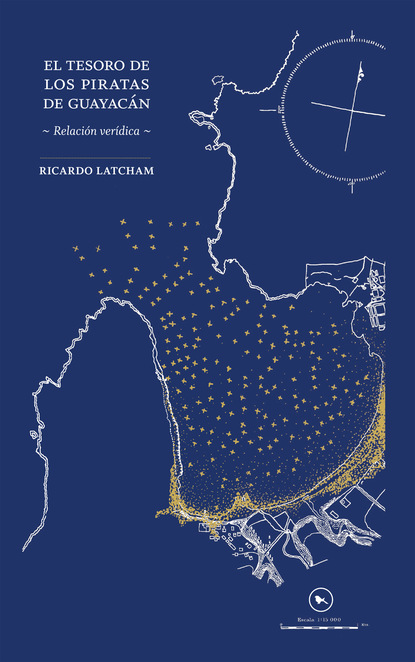

El tesoro de los piratas de Guayacán

- -

- 100%

- +

Llegaron a mis manos los grabados realizados por Galté, tal vez indescifrables para ellos en su momento, y un elemento radiestésico utilizado en esas sesiones de trance.

Aleph Cicop es el nombre con que bauticé a un grupo multidisciplinario de amigos interesados en el tema, con el objetivo de corroborar la veracidad de los relatos, de los protagonistas, de la existencia de una virgen de oro y de otros elementos encontrados. Otra parte del trabajo consistió en la traducción de la documentación con expertos en lenguas antiguas, quienes a su vez tenían experiencia en cofradías que utilizaban elementos secretos para encriptar los mensajes.

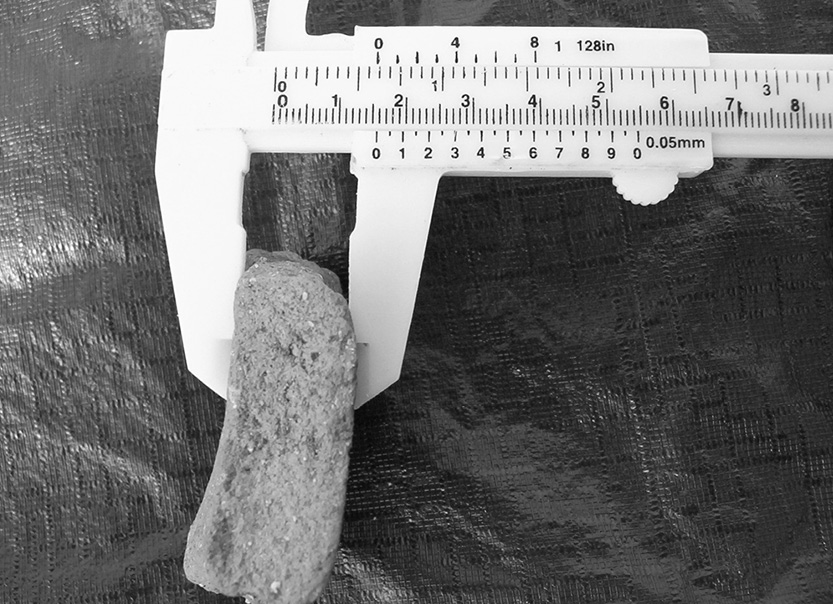

A principios de los años 80, junto a dos de mis mejores amigos, trazamos el terreno con las coordenadas definidas por Latcham: la forma era la estrella de David, solo que cada vértice estaba vinculado, por una parte, a elementos del terreno y, por otra, a elementos astronómicos. Luego de determinar con precisión las rocas que guardaban tan celoso secreto, conseguimos un permiso para investigar, ya que era un lugar privado. Llegamos hasta donde se encontraban los ebanines. Tras largas horas tamizando y revisando la tierra del interior de estas piedras, encontramos fragmentos de cerámicas de constitución y grosor diferentes a las usadas por los indios locales, es decir, probablemente de origen extranjero (mediterráneo). Y otro detalle importante: una de las muestras tenía “algo orgánico”, pegado solo en una de sus caras, probablemente el aceite que contuvo los documentos. Esto podría certificar que los descubrimientos narrados por Latcham serían verdaderos.

Para cotejar las cerámicas nos asesoró un querido amigo nuestro, buzo emblemático tanto en Chile como en el extranjero, ya fallecido, el doctor Alfredo Cea, que junto a muestras de cerámicas que trajo de los mares del Medio Oriente, comprobamos que su elaboración y densidad eran similares.

Fragmentos encontrados en los ebanines, sector Playa Blanca

El libro de Latcham dice: “Al día siguiente, excavamos debajo del gran peñasco, donde fueron encontrados los documentos y la plancha de cobre. Hallamos revuelta toda la tierra hasta una considerable profundidad y entre ella encontramos numerosos fragmentos de grandes tinajas de greda, de tosca fabricación y de 15 mm de espesor, muchas de ellas ennegrecidas y viscosas en la parte interior. Esto vino a comprobar lo que me había dicho Castro, que los cacharros rotos que habían contenido la plancha y los documentos, los había vuelto a enterrar en el mismo hoyo” (pág. 82).

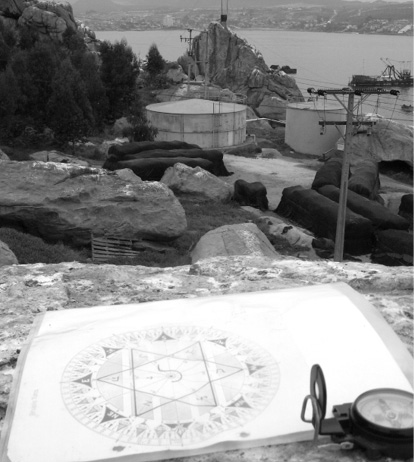

Luego y desde allí mismo, tomamos las medidas y direcciones usando la llamada “brújula turca”, que se logra sobreponiendo la estrella de David dentro de una brújula convencional, calculando otras medidas de grados y otros azimut, recordando que una estrella similar de plomo fue encontrada también en estos peñascos.

Trabajos al interior de un Ebanín, tomando las direcciones indicadas

Mucho se ha dicho, escrito y hecho acerca de la búsqueda del llamado Tesoro de Guayacán, especialmente acá en Coquimbo, lo cual no es para menos si se considera que se trata de descubrir el sitio en el cual están ocultas 1.200 barras de oro, 600 zurrones de oro en polvo, 20 ollas de greda llenas de oro, 680 barras de plata y 10 tinajas de joyas diversas. Varios libros, artículos de prensa y publicaciones han contribuido a acrecentar el nacimiento y desarrollo de esta “leyenda”, la cual ha cautivado a varias generaciones de buscadores.

Los pergaminos hablan de una Rosa de Francia, de la cual se han especulado distintas definiciones, que es un gran diamante de color rosado traído desde África o una joya de gran tamaño bendecida por el Papa o en realidad, un escrito apócrifo del antiguo texto bíblico que estaba guardado celosamente en la antigua biblioteca de Alejandría, sacado de Jerusalén por la contingencia de haber sido tomada por los otomanos durante el mes de Ramadán, posteriormente llevado a Francia (probablemente a la bahía de Marsella) y de allí robado por los piratas y traído finalmente a las Américas, cruzando el paso Drake, pasando por alto las fortalezas españolas del sur, llegando finalmente hasta el llamado “Refugio” en Coquimbo. Los que nos atrevemos a plantear una hipótesis arriesgada y osada, decimos que se trataría del mismo cáliz sagrado de las escrituras, celoso tesoro robado a los templarios donde se habría depositado la sangre de Cristo.

El tiempo corría en contra y debíamos avanzar lo máximo posible; los terrenos donde investigábamos estaban pasando a manos de otra empresa y no sabíamos si tendríamos las mismas facilidades para llevar a cabo las investigaciones. Decidimos inspeccionar con nuestros equipos de prospección de gran potencia, demarcando un radio de 200 metros, aproximadamente. El resultado fueron dos monedas reales muy poco legibles de entre los años 1580 a 1700.

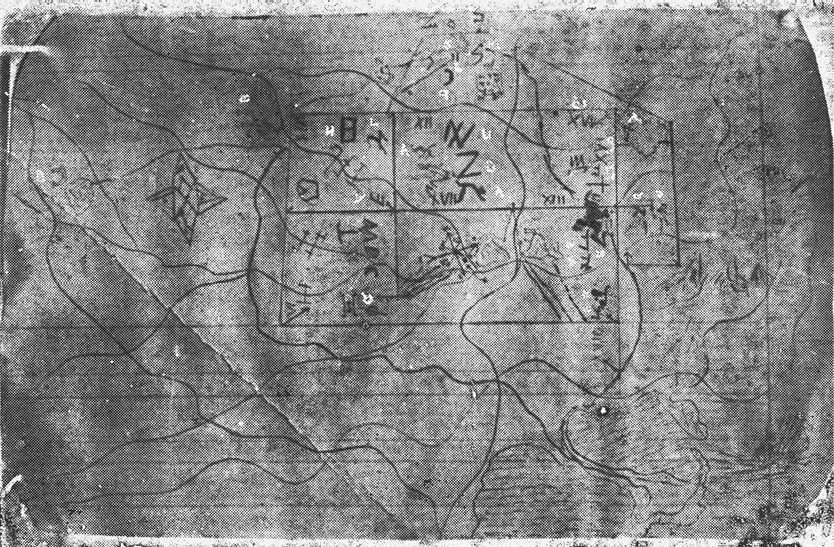

Con los años se han encontrado, en diferentes puntos de interés, algunos elementos de navegación, una cantidad importante de botones y monedas acuñadas en lugares distantes de las colonias españolas entre 1596 y 1820. Asimismo, en la época descrita por Latcham, descubrieron una estrella de David de metal, instrumentos de navegación y una plancha de cobre escrita con una representación de la rosa y otros dibujos. Entre los documentos hay también mapas de la zona, con trazados y dibujos, y otros documentos de más difícil interpretación, elementos que al parecer serían partes de una bitácora, con derroteros de lugares y épocas.

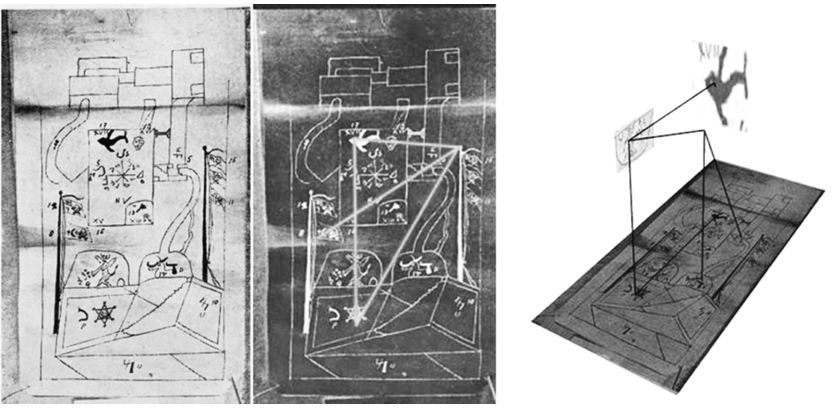

Mapa que contiene los contornos de Guayacán y la probable “entrada” al subterráneo.

Tras largos años de estudios al respecto, creo poder aportar nuevos datos a los publicados por Latcham en su libro. Se supone que la mayoría de estos navegantes llegados a Coquimbo eran judíos holandeses, posiblemente conversos (árabes, moros y egipcios), lo cual confirmaría por qué escribieron sus textos con caracteres hebreos, pero empleando en su mayoría el idioma español, el sefardí y también otras escrituras, como el copto. Consideremos que desde fines del siglo xvi y comienzos del xvii los judíos habían entrado de lleno en la práctica de la cábala, lo cual llevaba a usar en sus escritos números, palabras en clave, frases al revés, transposiciones de letras y símbolos característicos como el triángulo y la estrella de seis puntas. Interpretar estos mensajes cifrados podría acercarnos, en parte, a resolver el enigma. En algunos documentos también aparecen signos egipcios hieráticos y la representación de un dios egipcio con cabeza de ciervo, que suponemos representaría a Anubis, protector de los muertos y guardián de los tesoros contra quienes intenten usurpar el lugar sagrado.

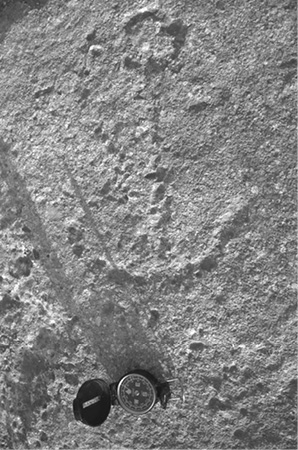

Después de revisar la documentación, con mi grupo Aleph Cicop determinamos que existe una serie de puntos de referencia que circunscriben el supuesto lugar del tesoro: una batea de piedra, una piedra de dos ojos, un cerro de tres puntas, una antigua fundición indígena al interior de la región y algunos signos en las piedras. Con estos puntos ya conocidos, lo esencial sería encontrar una “áncora” o ancla grabada en una roca.

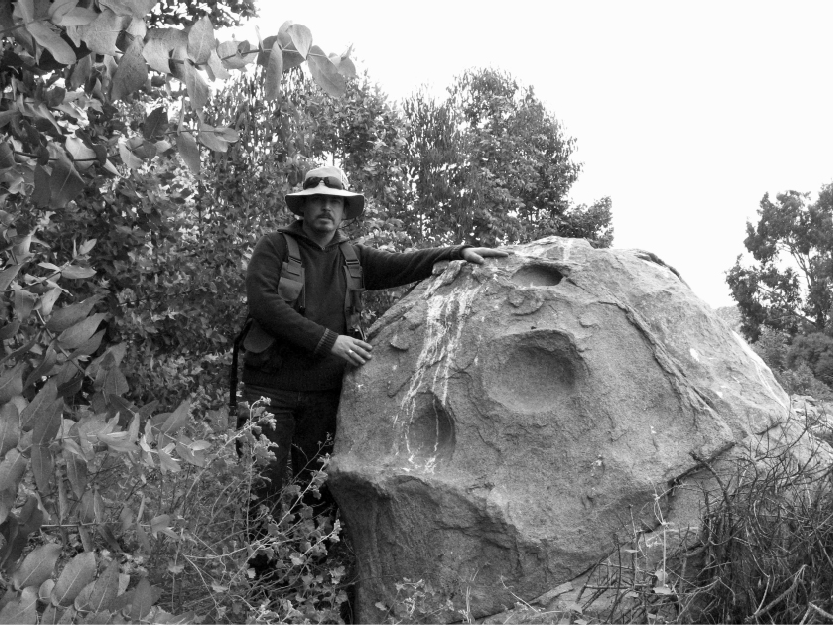

Durante muchos años nos abocamos a la tarea de encontrar esa ancla en la costa, o hacia el interior, desde la III Región, hasta la desembocadura del río Limarí por el sur, y en una de esas excursiones, en el momento de estar literalmente barriendo las piedras en un hermoso atardecer, casi en el ocaso del día, logré mi objetivo: ¡El Ancla! Sí, perdida entre unas piedras, semienterrada, se mostró ante mí después de casi cuatro siglos. Este es uno de los puntos clave como referencia para encontrar la bóveda. Además, coincidía con Orión parado desde ese punto y mirando hacia el noreste, constelación que representa a Osiris en el antiguo Egipto, dios de la eternidad. Fui un mudo espectador de tal acontecimiento.

Ancla grabada en la roca (este-oeste)

Lo más extraordinario de este grabado es que está orientado de este a oeste, el mismo sentido del paso de las constelaciones y también la dirección que indica la punta del ancla.

Siguiendo esta teoría hemos determinado coordenadas de trabajo que con nuestros equipos y materiales (gps, detectores de metales en modalidades vlf-tr, fotografías satelitales y aéreas), sumado a nuestro esfuerzo personal, han rendido frutos después de exhaustivas inspecciones, como el hallazgo de objetos que perfectamente pudieron pertenecer a estos piratas y que prontamente podrían ser derivados a la misma Universidad Smithsoniana para su certificación.

La tarea final consiste en ubicar el polvorín o subterráneo que fue construido por aquellos piratas, como he mencionado, si bien es posible que hayan utilizado alguna antigua construcción subterránea indígena o alguna formación geológica natural para llevar a cabo tal tarea, tapando y ocultando la entrada, no sin antes dejar anotada su posición aproximada (o exacta). La teoría dice que de una u otra manera, sabiendo interpretar los documentos, se puede llegar al lugar que estos antiguos personajes determinaron como la “entrada” a uno de los subterráneos, utilizando para ello vectores astronómicos y estudiando, al mismo tiempo, las características naturales del terreno (piedras, cerros, etc.). A su vez, en algunos documentos aparecen representaciones de Sagitario, Capricornio y pez austral como posibles “fechas” en las cuales sería visible el lugar.

No me referiré en detalle al siguiente documento; es complejo en su forma y definición. Solo decir que es un trabajo de años y es posible que la entrada sea el lugar marcado con la letra “E”.

Lineamientos astronómicos (secuencia).

“Quizás la entrada se encuentre en una quebrada y el subterráneo tenga la forma de las antiguas minas inglesas: excavaciones que dejan grandes pilares entre ellas y una profundidad cercana a los 10 metros o más, considerando la sedimentación acumulada por los años de lluvia y otros ele- mentos. La constitución geológica de la costa de esta región también apoya esta teoría, pues muestra que entre cinco y 12 metros de profundidad existen varias losas cementadas compuestas por moluscos fósiles (cal o piedra caliza), in- tercalada con arena o conchilla de fácil remoción. De ser así, bastaría excavar la arena bajo aquellas lozas para construir algún pasadizo o subterráneo secreto”.[*] La otra opción es la utilización de pequeños escondrijos en los acantilados cercanos al mar, con la entrada a alguna rompiente de relativa calma, para internarse en una pequeña embarcación. Luego de ello, producir de manera intencional un derrumbe para que dicha entrada quedase oculta.

La historia de Chile no considera este relato de los antiguos navegantes. Con mi grupo de exploradores e investigadores del Aleph Cicop hemos descubierto numerosas evidencias que dan testimonio de todo esto, aunque hoy en solitario y con más años de experiencia, sigo en esos trazos. Sin duda, todavía falta mucho trabajo por realizar, llevar a cabo prospecciones con tecnología de punta, obtener los permisos correspondientes y las facilidades para acceder a distintos lugares dentro de Chile que se enlazan con este tesoro, como por ejemplo, la isla Juan Fernández y el propio Coquimbo. Falta también obtener recursos y vincular a diferentes actores del quehacer cultural, social y patrimonial de Chile y del extranjero en esta aventura. Cicop aún tiene muchas respuestas que entregar sobre este asunto, no solo al medio local sino también al mundo entero. Tal vez la clave del tesoro esté más allá de nuestra lógica y entendimiento y requiera el uso de otras “zonas” de nuestro cerebro.

Este enigma debe ser transmitido a las nuevas generaciones, ello perpetuará la posibilidad de encontrar una de las claves que den finalmente con este maravilloso tesoro, que trasciende lo puramente material.

Coquimbo, abril de 2018

Fernando Santander, en Playa Blanca

Nota del editor

Tevo Díaz

Fue en una repisa llena de libros, en una pieza seguramente para visitas, donde por primera vez vi el ejemplar El tesoro de los piratas de Guayacán, de Ricardo Latcham. Tenía nueve años y me impresionó sobremanera el título. Estaba en la casa de mi tío abuelo, Hugo Zepeda Barrios, en la playa La Herradura, en la Región de Coquimbo. Lo visitábamos prácticamente todos los años. Mi madre era su sobrina y oriunda de la zona y mi padre era oficial de la Marina de Guerra de Chile, institución que tenía cabañas de veraneo justamente en esa misma playa. Desde el diminuto ventanuco del estrecho segundo piso de las casas en forma de A, veía el tranquilo mar coronado por el agreste paisaje de la Pampilla, lugar donde supuestamente estaría el tesoro, a la espera de ser descubierto.

A la casa de mi tío iba caminando por la orilla de la playa, bordeando una estela de algas con un fuerte olor a mar, que los lugareños recolectaban y dejaban ordenadamente secando al sol. Estaba prohibido pisarlas, decían que eran muy costosas y que los japoneses las utilizaban para fabricar finísimas cremas para la piel. También había conchas de diferentes tamaños, colores y tipos, que los artesanos recogían para hacer collares e ingeniosos adornos que vendían en el mercado La Recova, de La Serena.

El tío Hugo, que en ese entonces se acercaba a los 80 años, me contaba, mirando con nostalgia la bahía, su experiencia en la búsqueda del tesoro, los métodos que utilizó, desde trabajos con pala y picota hasta excavadoras mecánicas y explosiones con dinamita, desde lecturas de varias fuentes históricas hasta sesiones de espiritismo con su madre, la bisabuela Picha, médium reconocida en la sociedad coquimbana de esos años. Entornando los ojos, tratando en vano de dar con el lugar exacto del entierro, me contó que entró en una caverna junto a su esposa, la tía Ana Coll, dejando una marca con un pañuelo para volver y que nunca más encontró.

Debo decir que el recuerdo de la tía Anita es imborrable, era muy cariñosa y llevaba siempre una dulce sonrisa que iluminaba su paso.

Recuerdo que otro tío, Eduardo, hermano menor de mi madre, me contó que cuando era niño, el tío Hugo lo invitó a la Pampilla a buscar el tesoro, junto a sus hijos y un grupo de primos chicos. Lo acompañaba un amigo, el ex presidente de Chile Gabriel González Videla. Cuando llegaron al lugar, Gabriel González les indicó dónde excavar. Todos los niños con palas de juguete empezaron a hacer hoyos y de pronto mi tío Eduardo sintió algo sólido bajo la tierra suelta. Con sus pequeñas manos sacó unos frágiles terrones y su sorpresa fue enorme. La tapa de madera de un cofre apareció a su vista. El tío Eduardo, luchando contra los otros niños que querían arrebatarle la caja, captó algo raro. El cofre tenía una aldaba metálica con un alambre que no coincidía con la época de los piratas. Aún así siguió adelante y, a duras penas, logró tomarlo y salir corriendo. ¡¡¡Era Ricooo!!! ¡¡¡Era ricooo!!! El resto de los primos corría detrás gritándole: ¡¡¡Recuerda que somos parientes!!! Al llegar a un lugar solitario, abrió el preciado botín y encontró muchas monedas de oro, pero de chocolate. Mi tío volvió al grupo cabizbajo, mientras Hugo y Gabriel González Videla se reían a carcajadas.

Ya veinteañero seguí visitando al tío Hugo e hice algunas caminatas a la Pampilla siguiendo algunas indicaciones dadas por él, siempre con la esperanza de encontrar una pista. Quise leer nuevamente el libro de Latcham, con otros ojos, pero no estaba en el estante donde lo vi siempre de niño. Fui a varios lugares de libros usados en Valparaíso y Santiago, pero no lo encontré.

No recuerdo cuántos años pasaron, pero el tío Hugo ya estaba enterrado en el pequeño cementerio de Guayacán cuando, en una visita a la casa de mi hermano mayor, Rodrigo, que vivía en la Avenida del Mar en La Serena, se asomaba entre unas voluminosas ediciones antiguas de Vicuña Mackena sobre la Guerra del Pacífico un pequeño ejemplar del libro de Latcham. ¡Qué sincronismo! Comencé a leerlo ahí mismo, con ese mismo mar de fondo, mirando el lado norte de la famosa península de Cicop-Coquimbo.

La relectura fue un viaje infinito de vuelta a mi infancia, la sonrisa de la tía Anita, el reflejo de la bahía en los cansados ojos del tío Hugo, el brillo de las algas agar-agar, los cangrejos diminutos en la roca del Bucanero, los asados de cabrito en la desaparecida Las Rojas en el valle de Elqui, que ahora yace bajo el agua en el embalse Puclaro, el suave pelaje de los chivos y el olor a queso de cabra que mi madre disfrutaba, los primitivos árboles de papayas y su sabor único, los ostiones gigantes, los camarones de Limarí, el olor a pescado en las mañanas y el agua cristalina del calmo mar de Guayacán.

Al terminar la lectura del libro, no me queda más que proyectar una nueva edición del mismo, siendo fiel al ejemplar de 1935 de la desaparecida editorial Nascimento. Acudí a mi tío Hugo Zepeda Coll, quien gentilmente escribió un nuevo prólogo y en uno de mis viajes a la Isla Robinson Crusoe, siempre con la misión de recolectar más información sobre el tema, conocí al buscador de tesoros holandés-estadounidense Bernard Keiser, que por casi dos décadas, con la esperanza fresca, busca otro gran tesoro en aquella mítica isla, que se supone que contiene una de las fortunas más grandes jamás imaginadas.

Keiser me dio información valiosa sobre el tesoro de Guayacán, especialmente la de un investigador histórico de Coquimbo, Fernando Santander, quien amablemente me recibió en su casa y me mostró resumidamente muchos años de investigación sobre esta maravillosa historia.

Dejo a disposición este fascinante relato a quien quiera disfrutarlo como una aventura del conocimiento y también a unos pocos, más decididos a iniciar una búsqueda material en el mundo exterior. Aquí entrego los detalles fundamentales para empezar.

Isla Rey Jorge, Antártica,

10 de marzo de 2018

Nota sobre el autor

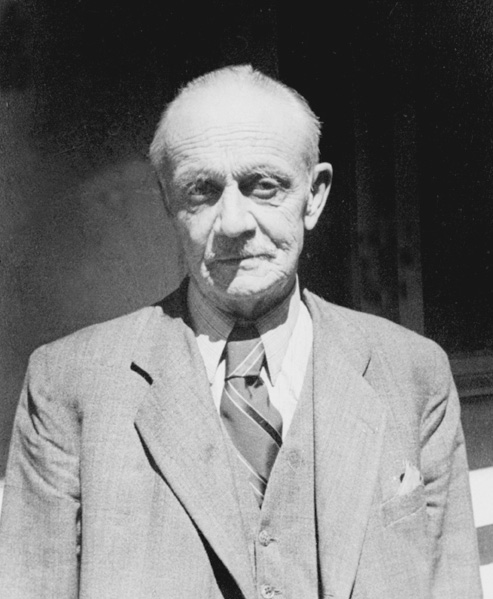

Ricardo E. Latcham nació en Bristol, Inglaterra, en marzo de 1869, y falleció en Chile en 1943. Muy dedicado a las matemáticas, se tituló como ingeniero civil y de minas, pero su afición por la lectura lo llevó a estudiar en profundidad los problemas de la raza humana, especialmente de los autóctonos chilenos.

Era este un hombre de gran sobriedad en el comer y en el vestir. Mantuvo su agilidad física hasta los 70 años. Introdujo, con otros ingleses, el fútbol en Santiago, cuando era profesor en el Colegio Inglés. Aventurero y soñador, residió cinco años entre los indios de la frontera araucana y aprendió el mapuche. Después se instaló en La Serena, donde se casó y nacieron cuatro de sus hijos.

Antes de viajar a nuestro país, Ricardo E. Latcham era ya considerado como una eminencia por sabios de la época tales como Rivet, Joyce y Nordenskiold, entre otros.

Durante su estadía en La Serena fue profesor de inglés en el Liceo. Más tarde se trasladó a Santiago, dio conferencias y escribió numerosos estudios y ensayos, especialmente antropológicos. Además, recorrió varios países y gran parte de la zona norte de Chile.

Sus publicaciones fueron muy apreciadas por los hombres de ciencia, y el gobierno chileno, en 1927, lo designó director del Museo Nacional, donde, a la vez, continuó sus investigaciones y trabajos.

En 1929, Ricardo E. Latcham encontró en el valle de Chacabuco el esqueleto petrificado de un mastodonte, al que clasificó dentro de la variedad chilensis, lo cual fue considerado como acertado y científico por los naturalistas consultados sobre el hallazgo. También, mientras ejercía la dirección del Museo, realizó las investigaciones en la bahía de Guayacán que relata en la presente obra.

Entre sus publicaciones se cuentan las siguientes: “El comercio precolombino en Chile y otros países de América” (1909); “¿Quiénes eran los changos?” (1910); Los changos de las costas de Chile (1910); Arqueología chilena (1910); La capacidad guerrera de los araucanos (1915); “Una estación paleolítica en Taltal” (1915); Conferencias sobre antropología, etnología y arqueología (1915); Costumbres mortuorias de los indios de Chile y de otras partes de América (1915); Los animales domésticos de la América Precolombina (1922); La organización social y las creencias religiosas de los antiguos araucanos (1924); “Las creencias religiosas de los antiguos peruanos” (1928); “Los incas, sus orígenes y sus ayllus” (1930); El tesoro de los piratas de Guayacán (1935); La agricultura precolombina en Chile y los países vecinos (1936); Arqueología de la región atacameña (1938); “Los primitivos habitantes de Chile” (1939).

Ricardo Eduardo Latcham Cartwright

Primera parte

Descubrimiento de los documentos

La bahía de Guayacán se encuentra a las espaldas y al sur de la de Coquimbo, de la cual se separa por una península e istmo que forman un baluarte rocoso entre ambas. La península presenta un aspecto agreste y salvaje. Levantándose unos 100 metros sobre el nivel del mar, forma en su parte alta una especie de meseta que baja gradualmente hacia el istmo, por donde se une a la llanura o pampa de Guayacán. Está rodeada por todos lados de altos farellones, precipicios y peñascos que bajan abruptamente al mar.

La bahía de Guayacán, llamada a menudo la bahía de la Herradura, porque asume esta forma, tiene una entrada relativamente angosta, ensanchándose hacia el interior. Constituye una de las más abrigadas y seguras radas de las costas de Chile, y durante largos años, invernaba en ella la escuadra nacional.

En el fondo de la bahía se encuentran, por el lado norte, el pueblito de Guayacán, con su muelle y gran horno de fundición de cobre, ya desmantelado y, por el sur, el balneario de La Herradura, morada de una escasa población de pescadores.

Pero lo que nos interesa es el rincón noroeste de la bahía, zona que fue el asiento en que ocurrieron muchos de los acontecimientos que tendremos que relatar.

Este rincón forma una especie de anfiteatro de unos 600 metros de largo por unos 400 de fondo. Cerrado por el norte y al oriente por grandes farellones verticales, que forman el borde de la meseta mencionada, por los otros dos lados da al mar, en cuyas orillas se amontonan rocas y peñascos en inextricable confusión. Solamente en un trecho de unos 70 u 80 metros se rompe este cinto rocoso, para dar lugar a una pequeña playa que se ve blanca por la gran cantidad de conchas trituradas que se hallan entre la arena. Por el oeste, donde las olas del Pacífico rompen con monótona regularidad contra la barrera pétrea, se levantan enhiestos unos altos picachos de las más extrañas formas, que terminan generalmente en puntas agudas. La rinconada termina en esta parte en un largo promontorio, cubierto de grandes peñascos, que se interna en el mar hacia el sur, para formar un lado de la entrada de la bahía.

El recinto encerrado de este modo es más o menos plano, con una pequeña inclinación hacia el pie de la escarpa. El pequeño llano se interrumpe a cada paso por grandes bloques de piedra, caídos de los farellones y que son especialmente numerosos por la parte oriental, donde muchos de ellos tienen las dimensiones de una casa.

Hay solamente dos entradas a este recinto oculto, una por tierra y la otra por mar. Bajando de la meseta, por el lado norte, hay una pequeña quebrada escarpada y accidentada que cae a la llanura de abajo, formando un pequeño cauce, donde escurren las aguas en tiempo de lluvias, secándose nuevamente cuando estas terminan. Una senda poco traficada da acceso al recinto.