- -

- 100%

- +

Al retomar los aportes de Moreno Fernández, se observa que la variación puede depender de factores lingüísticos, extralingüísticos, de una mezcla de ambos o de ninguno de ellos. La influencia lingüística sobre la variación es observable en cualquiera de los niveles de la lengua, desde aquellos más profundos como el fonológico y el fonético (estudio de los sonidos de la lengua y sus propiedades acústicas y físicas) hasta los más amplios como el léxico, el semántico o el pragmático (estudio de las palabras, su significado y las intenciones de los hablantes al utilizarlas); mientras que el impacto de elementos extralingüísticos obedece a distintos factores que pueden ser de tipo histórico, geográfico, social o del contexto. Estos factores se pueden abordar desde el concepto de diasistema.

3.2. El diasistema

Los factores incidentes en la variación ya eran tratados en su momento por Coseriu quien sugería hablar de diasistema y lo definía como un conjunto de dialectos, niveles y estilos de lenguaje48. No se trata de un sistema en sí mismo (por ejemplo, la lengua española), pero sí de la reunión de sistemas que se relacionan entre sí y que conforman un conjunto que no se establece como lengua unitaria, sino como una lengua concreta en cambio y adaptación constantes (como el español de los abogados, de los periodistas o de los médicos).

Al interior de los diasistemas, la variación puede estar medida por la ubicación espacial (diatopía), las condiciones situacionales de la comunicación (diafasía), las variables sociales (diastratía) o la edad (diageneración). En primer lugar, la diatopía hace referencia a las diferencias de la lengua determinadas por el espacio; las determinaciones que se pueden hacer desde esta perspectiva están asociadas al habla de las personas asentadas en distintos territorios, tal como ocurre con el habla de los bogotanos frente a la de los cartageneros. En segundo lugar, la diafasía corresponde a los elementos o eventos propios del contexto situacional inmediato de la comunicación que permiten establecer diferencias en la lengua, como ocurre cuando un hablante conversa con un amigo cercano y, posteriormente, lo hace frente a un profesor o un desconocido. En tercer lugar, la diastratía se ubica en el plano del contexto social y sus implicaciones se observan en las distintas formas de habla de acuerdo con las clasificaciones socioeconómicas disponibles. Finalmente, el aspecto diageneracional se refiere a la manera en que puede cambiar el lenguaje de acuerdo con la edad de los hablantes.

3.3. La comunidad lingüística y la comunidad de habla

La reunión de personas con características lingüísticas comunes permite hablar de los conceptos comunidad lingüística y comunidad de habla. Por una parte, una comunidad lingüística, según sugiere López Morales, hace referencia a la agrupación de individuos que comparten una misma lengua49. En este sentido, todos los países de habla hispana podrían conformar una gran comunidad lingüística en tanto están unidos por el dominio de un sistema de lengua común. Por otra parte, la comunidad de habla, de acuerdo con Moreno Fernández50, reúne a personas que comparten, además de una lengua, una serie de elementos concretos propios del uso en contextos tales como aquellos que conforman los diasistemas. De esta manera, una comunidad de habla podría estar conformada por hablantes de español dedicados a la construcción, jóvenes estudiantes de secundaria, integrantes de un colectivo social activista u otro grupo específico.

3.4. El uso del lenguaje frente a la norma lingüística

Tal como comenta Pardo Pardo a finales de los años 80 y aún con gran vigencia en la actualidad51, es común ver en los cursos de lingüística que se suelen adoptar los términos de oración correcta, oración bien formada u oración anómala en un sentido prescriptivo de la lengua, es decir, desde una forma orientada a configurar y fortalecer la idea de que existe un “buen” hablar y escribir y, gracias a eso mismo, validar la identificación de determinadas expresiones del lenguaje como “malas” maneras, prácticas o usos para comunicarse. Al mismo tiempo que existen visiones prescriptivistas de la lengua, el concepto se asocia con prácticas sociales, niveles de escolaridad u oficios concretos lo cual crea prejuicios sobre el uso del lenguaje de unos y otros. Bajo estos preceptos, se suele sugerir que las personas con un mayor nivel de formación académica o dedicadas a determinadas labores que implican trabajos concretos (como tareas de oficina) tienen un manejo correcto o mejor del lenguaje frente a los ciudadanos con escasa instrucción educativa o dedicados a labores de trabajo manual o físico.

En contraposición a estas maneras de ver y entender el lenguaje, se desarrollan los estudios de lingüística descriptiva que pretenden, esencialmente, acercarse al lenguaje para estudiarlo desde la observación, el análisis y, como su nombre bien lo indica, la descripción. En este caso, los estudios lingüísticos no buscan determinar pautas para el uso correcto de las lenguas, sino se concentran en exponer la manera en la que se comportan, qué las caracteriza o cómo las utilizan sus hablantes para comunicarse efectivamente.

3.5. Propuestas de definición

Antes de aportar una definición del LC, es importante plantear las siguientes reflexiones a la luz de las implicaciones lingüísticas del concepto recién abordadas brevemente.

Con respecto a la variación lingüística, es clave tener claridad sobre la realidad cambiante del lenguaje y sobre la influencia de factores lingüísticos y no lingüísticos en dicho fenómeno. Estos cambios son inapelables, las lenguas varían y lo seguirán haciendo en la medida en la que sean utilizadas. Lo que hoy por hoy sea de uso común, puede caer en desuso en el futuro y, de la misma manera, muchas de las palabras que hoy son desconocidas, podrían perfectamente ganar popularidad y extensión gracias a su empleo constante. Entender esto es un punto básico para sugerir una definición general del LC.

Desde el punto de vista de los diasistemas, al reconocer en el Movimiento del LC la importante presencia de dos partes que se comunican (el Estado y la ciudadanía), se debe profundizar sobre cuál es el tipo de sistema que cada uno utiliza. Comúnmente, aunque no existe una definición o reconocimiento concreto sobre la forma en la que se comunican las instituciones, como hablantes es posible identificar y aceptar que hay diferencias entre el actuar comunicativo de entidades u organizaciones oficiales y el de personas del común. Asimismo, al detectar la existencia de potenciales sistemas distintos, es viable aceptar que la comunicación regida estrictamente por los términos de uno de estos sistemas puede tener problemas para ser interpretada y utilizada por los miembros del grupo que maneja el sistema opuesto.

A partir de esto, es fundamental tener en cuenta que todos los miembros de una comunidad de habla siempre estarán incluidos dentro de una comunidad lingüística, pero no todos los miembros de una comunidad lingüística podrán hacer parte de una misma comunidad de habla. Así las cosas, todos los funcionarios públicos de una entidad en concreto en Colombia harán parte de la comunidad lingüística de hablantes de español; pero no todos los hablantes de español pertenecerán a la comunidad de los funcionarios públicos del país. Esta salvedad es necesaria, pues la definición que se sugiera debe tener en cuenta las diferencias en la utilización de la lengua de las partes involucradas y no intentar ser demasiado específica, pues podría resultar excluyente.

Con el panorama que se puede obtener de la revisión de definiciones, antecedentes y la reflexión sobre asuntos propios de los estudios del lenguaje, se puede hacer el ejercicio de creación inédita de una definición propia; aunque se avisa, como ya se ha abordado, que la lengua posee una variación inherente y constante y la forma en la que distintos sistemas, poblaciones o lugares pueden dar cabida a diferentes comunidades de hablantes, hace que cualquier definición no pueda aplicarse a un colectivo total.

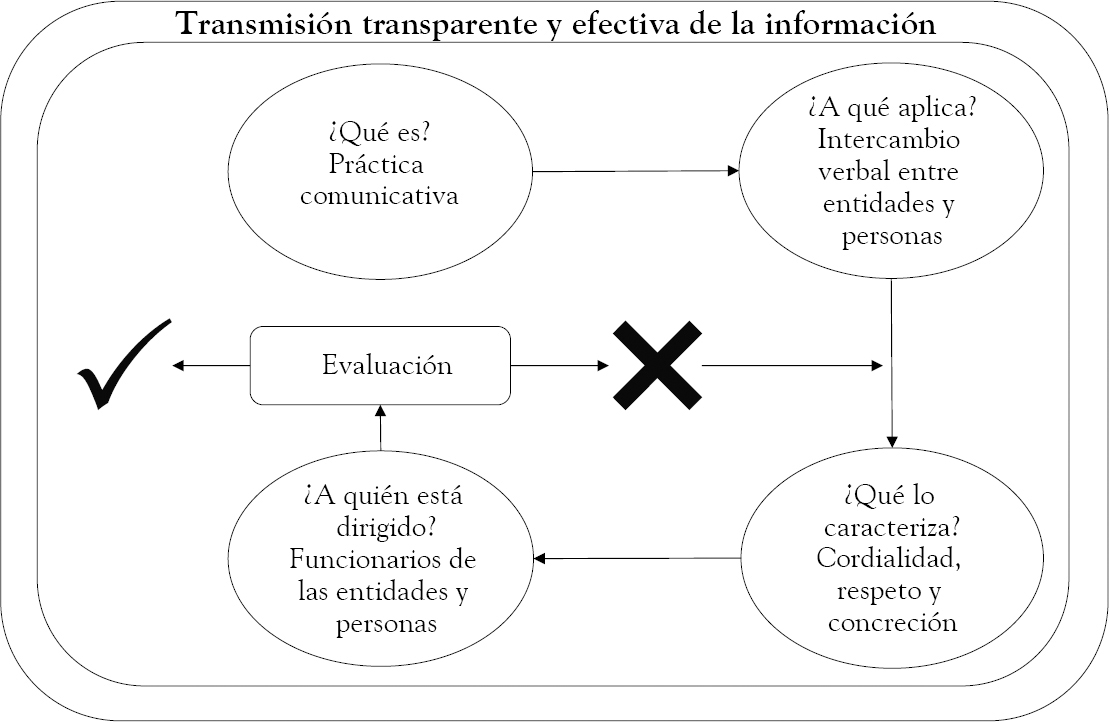

3.6. La definición desde la perspectiva textual

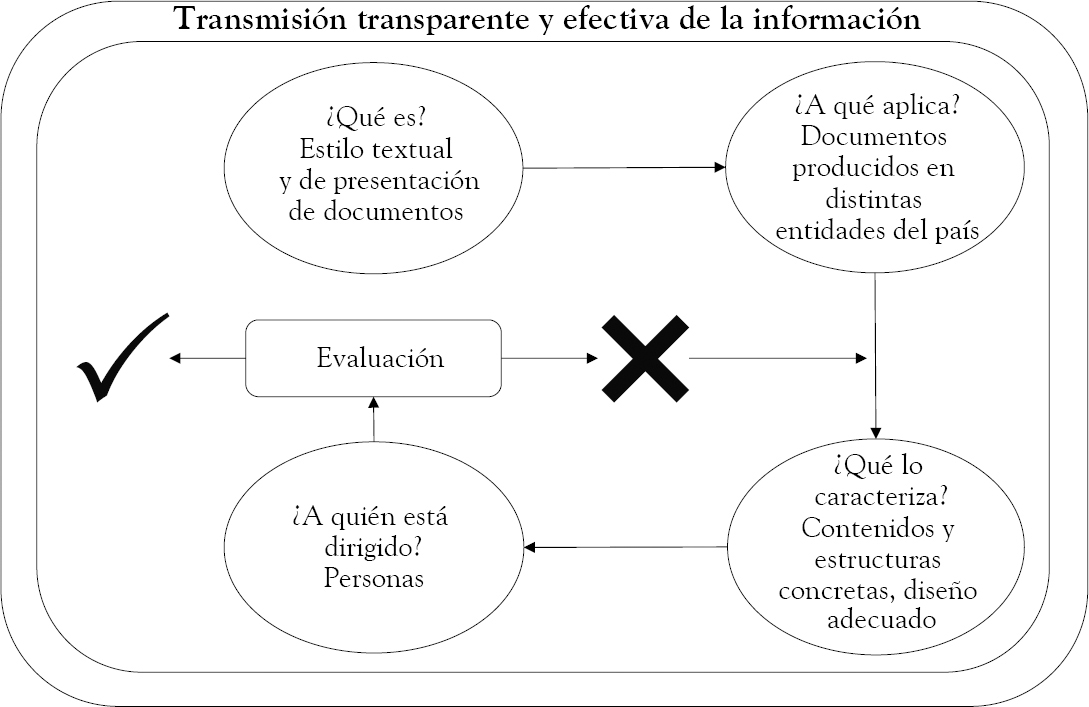

El LC se puede definir como un estilo de escritura y presentación textual con el que se elaboran los documentos producidos por hablantes de distintas entidades públicas y privadas del país, orientado a la transmisión transparente y efectiva de la información. Se caracteriza por organizar los contenidos y las estructuras de manera concreta y precisa, y por orientar el diseño para la fácil lectura y comprensión, además de un uso correcto, eficaz y eficiente por parte de los ciudadanos.¿Qué es? Estilo textual y de presentación de documentos

Figura 1. Esquema de la definición del LC desde el punto de vista textual.

Fuente: elaboración propia.

La definición propuesta expone cinco elementos fundamentales: 1) atiende al objeto de estudio directamente y deja en claro qué es el LC; 2) delimita su campo de acción a una tipología textual concreta, los documentos producidos en las entidades públicas y privadas del país; 3) presenta su intención principal al afirmar que está orientado a la transmisión transparente y efectiva de la información; 4) da cuenta de sus características principales, el contenido, la estructura y el diseño; y 5) devela a quién se dirige a su vez que le da el poder de determinar, de acuerdo con su experiencia, si el LC favorece la lectura, comprensión y uso.

Una eventual aplicación de esta definición sobre un texto permitiría que:

1. Maneje contenidos breves y directos.

2. Se apoye en una estructura sencilla de los mensajes en donde las oraciones respeten el orden de constituyentes del español (sujeto, verbo, objeto) tanto como sea posible.

3. Utilice palabras de uso común por parte de la población.

4. Tenga un diseño agradable a la vista del lector, quien tendrá la potestad de evaluar la idoneidad del material.

En el proceso, la etapa de evaluación es crucial, pues es el insumo para determinar la efectividad en la práctica del LC o la necesidad de reformular los elementos que entran en contacto directo con el ciudadano lector, a saber, la estructura, el contenido y el diseño; todo enmarcado en la transparencia y efectividad de la transmisión de la información.

3.7. La definición desde la perspectiva oral y comunicativa

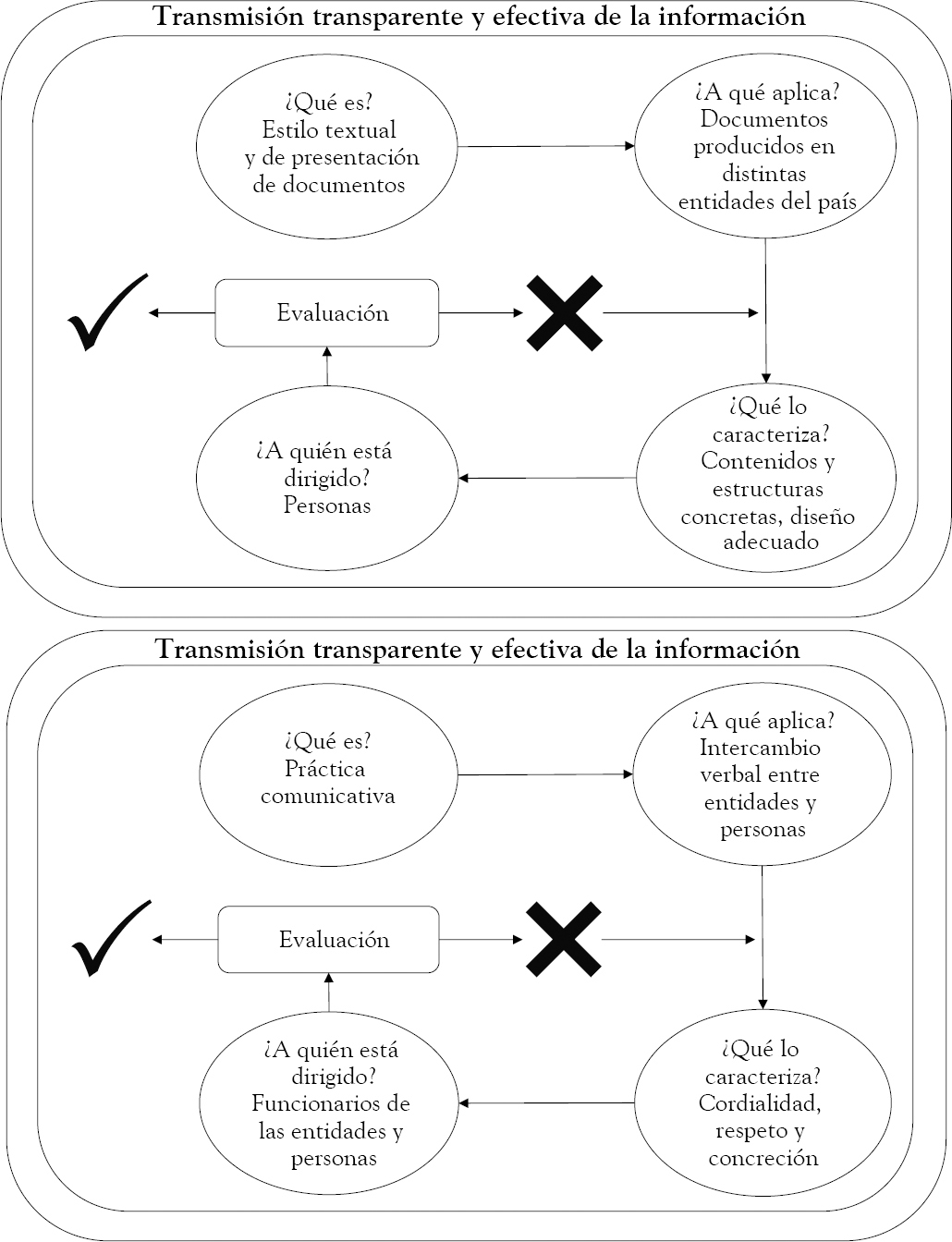

Si bien la mayoría de los materiales están orientados hacia la redacción de textos escritos de forma clara y con objetivos específicos, el caso de Colombia devela una perspectiva que supera la escritura y que escala al plano de la interacción oral al involucrar los intercambios verbales entre ciudadanos y servidores de las distintas entidades, tal como sugieren Guzmán Petro y Quiñones Serrano en la Guía de Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública Colombiana52. En este sentido, se podría pensar en una definición más abierta que la recién sugerida, que supere los estilos de escritura y presentación de textos y se adapte a la relación directa entre las partes involucradas, mediada por la oralidad.

Así, el LC puede comprenderse, desde este punto de vista, como una Práctica comunicativa oral entre los hablantes de entidades públicas y privadas del país y los ciudadanos, que busca favorecer la transmisión transparente y efectiva de la información, caracterizada por ser cordial, respetuosa y concreta, con el fin de que el interés del intercambio comunicativo sea comprensible, útil, correcto, eficaz y eficiente para los interlocutores.¿Qué es? Práctica comunicativa

Figura 2. Esquema de la definición del LC desde el punto de vista oral y comunicativo.

Fuente: elaboración propia.

Esta definición expone seis elementos fundamentales: 1) atiende al objeto directamente, aclarando de qué se trata el LC en términos orales y comunicativos; 2) delimita su espacio de aplicación al intercambio comunicativo entre las distintas entidades del país y las personas; 3) presenta su intención principal al afirmar que está orientado a la transmisión transparente y efectiva de la información, tal como la primera definición; 4) describe sus propiedades, base del intercambio verbal entre entidades y ciudadanos; 5) especifica a quiénes está dirigido, involucrando activamente a las dos partes, pues al tratarse de una relación comunicativa es necesaria la interacción de mensajes entre ambas; y 6) vincula la evaluación medida por la comprensión y la utilidad que el objeto del intercambio pueda tener para los participantes.

Una eventual aplicación de esta definición en un escenario comunicativo real permitiría que:

1. Se genere un intercambio verbal entre las partes, personificadas en un funcionario en representación de una entidad determinada y un ciudadano, para resolver un asunto.

2. Se intenten satisfacer las necesidades del ciudadano a través de un trato cordial, respetuoso y concreto.

3. Se evalúe el resultado final de la comunicación por parte del ciudadano a la luz de su comprensión y la efectividad medidos por la solución al asunto particular objeto de atención.

3.8. Propuesta unificada de definición del lenguaje claro

La propuesta de una definición de LC incluye tanto un objetivo de elaboración de textos, como de una práctica comunicativa oral, como consecuencia tendríamos dos sentidos diferentes que se describen en dos acepciones separadas:

Lenguaje claro

1. Estilo de escritura y presentación textual con el que se elaboran los documentos producidos por hablantes de distintas entidades públicas y privadas del país, orientado a la transmisión transparente y efectiva de la información. Se caracteriza por organizar los contenidos y las estructuras de manera concreta y precisa, y por orientar el diseño para la fácil lectura y comprensión, además de un uso correcto, eficaz y eficiente por parte de los ciudadanos.

Figura 3. Esquema de la definición del LC textual frente al oral y comunicativo.

Fuente: elaboración propia.

2. Práctica comunicativa oral entre los hablantes de entidades públicas y privadas del país y los ciudadanos, busca favorecer la transmisión transparente y efectiva de la información, caracterizada por ser cordial, respetuosa y concreta, con el fin de que el interés del intercambio comunicativo sea comprensible, útil, correcto, eficaz y eficiente para los interlocutores.

4. CONCLUSIONES

Luego de revisar algunos de los antecedentes del Movimiento del LC y considerar varias de las definiciones que distintas organizaciones interesadas le han dado, se observó una problemática que merece ser atendida, pues no existe un consenso sobre qué es y cómo definirlo. El problema en cuestión es aún mayor cuando se observa cómo el movimiento ha avanzado a nivel global sin contar con una reflexión base sobre su naturaleza y sus características. Este documento propuso una discusión lingüística sobre algunos conceptos o categorías que pueden ser extraídas de la revisión documental y expuso su alcance, sus implicaciones y la forma como pueden contribuir para construir una definición.

Gracias a esto, el presente trabajo realizó una definición propia que reúne los elementos principales de las propuestas revisadas a la luz de sus implicaciones sobre la realidad lingüística e involucra los elementos fundamentales destacados en la práctica del LC.

Con este documento se espera aportar a la consolidación y solidificación del movimiento, pretendiendo delimitar su objeto de estudio y así excluir aquellos intereses que pueden pasar por iniciativas de LC, pero que tal vez tienen un campo de acción distinto y deben ser revisadas con mayor detenimiento en el seno de alguna disciplina particular.

Finalmente, se espera que este trabajo pueda alimentar las discusiones y reflexiones sobre el LC al interior de la Red de Lenguaje Claro Colombia, de la cual el Instituto Caro y Cuervo forma parte.

BIBLIOGRAFÍA

Australian Government. Plain English Manual. Australia: Office of Parliamentary Counsel, 1993.

Comisión Lenguaje Claro. Glosario de términos legales. Chile: Poder Judicial, 2014.

Comisión de expertos Modernización del lenguaje jurídico. Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. España: Ministerio de Justicia, 2011.

Coseriu, Eugen. Lecciones de lingüística general. Madrid: Gredos, 1981.

“Definitions”. International Plain Language Federation, www.iplfederation.org/definitions-of-plain-language/.

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Bogotá: DNP, 2014, https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf.

_____. Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia. Bogotá: DNP, 2015. https://www.portaltributariodecolombia.com/wp-content/uploads/2015/07/portaltributariodecolombia_guia-de-lenguaje-claro-para-servidores-publicos.pdf.

“Derecho Fácil”. Argentina.gov.ar, https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil.

Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Manual SAIJ de lenguaje claro. Pautas para redactar información jurídica sencilla. Argentina: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016.

European Commission. How to Write Clearly. European Commission, s. f., https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c2dab20c-0414-408d-87b5-dd3c6e5dd9a5.

García, Yarsinio; Rodríguez, Reyes y Zavala, Marco Antonio. Manual para la elaboración de sentencias: justicia electoral cercana a la ciudadanía. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015.

Gobierno del Estado de Sao Paulo. Orientaciones para adopción de Lenguaje Claro. Sao Paulo: Fundación Sistema Estatal de Análisis de Datos, Seade, 2016.

Guzmán Petro, Aura María y Quiñones Serrano, Elsa Yanuba. Guía de Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública Colombiana. Bogotá: Departamento Administrativo de la Función Pública y Escuela Superior de Administración Pública, 2011.

“Klarspråk”. Klarspråk, https://www.sprakradet.no/klarsprak/.

López Morales, Humberto. Sociolingüística. Madrid: Gredos, 1989.

Memorandum on Plain Language in Government Writing. Bill Clinton, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-1998-06-08/pdf/WCPD-1998-06-08-Pg1010.pdf.

Moreno Fernández, Francisco. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Ariel, 1998.

_____. “Lenguas de especialidad y variación lingüística”, en Lenguas para fines específicos (VI). Investigación y enseñanza, coordinado por Lina Sierra Ayala, Sebastián Barrueco García y Esther Hernández, 3-14. Alcalá: Universidad de Alcalá, 1999.

Moukad, Rosemary. “New York’s Plain English Law”. Fordham Urban Law Journal 8, n.° 2 (1980): 451-465.

Office of Investor Education and Assistance. A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents. Washington: U. S. Securities and Exchange Commission, 1998.

Pardo Pardo, José Felipe. “Prescriptivismo y lingüística moderna”. Thesaurus, Tomo XLIV, n.° 1 (1989): 149-159.

Pérez Vázquez, Carlos. Manual de redacción jurisdiccional para la primera sala. México: Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2007.

Piehl, Aino. “Kotus kysyi, puolueet vastasivat − virkakielen parantaminen hallitusohjelmaan”. Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti, última modificación enero de 2011, www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2313.

Piehl, Aino y Sommardahl, Eivor. “Working Towards Clear Administrative Language in Finland–bilingually”, en Language Use in Public Administration: Theory and Practice in European States. Contributions to the EFNIL Conference 2015 in Helsinki, editado por Pirkko Nuolijärvi y Gerhard Stickel, 73-81. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 2016.

Poblete, Claudia y Fuenzalida, Pablo. “Una mirada al uso del lenguaje claro en el ámbito judicial latinoamericano”. Revista de Llengua i Dret, n.° 69 (2018): 119-138.

Poder Judicial. Manual judicial de lenguaje claro y accesible a los ciudadanos. Perú: Fondo editorial del Poder Judicial, 2014.

“¿Qué es el lenguaje claro?”. Plain Language Association International PLAIN, https://plainlanguagenetwork.org/plain-language/que-es-el-lenguaje-claro/.

Richardson, Joanna. “Lenguaje claro: orígenes, historia y un caso de estudio”. Hemiciclo. Revista de estudios parlamentarios, n.° 15 (2015): 7-14.

Secretaría de la Función Pública. Manual de Lenguaje Ciudadano. México: Secretaría de la Función Pública, 2007.

Strandvik, Ingemar. “La modernización del lenguaje jurídico en Suecia: ¿enseñanzas aplicables a otras tradiciones?”, en Hacia la modernización del discurso jurídico, editado por Estrella Montolío, 131-150. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2011.

U. S. E. O. 12.044, mar. 23/1978, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12044-improving-government-regulations.

_____. E. O. 12.174, nov. 30/1979, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12174-federal-paperwork-reduction.

_____. P. L. 111-274, oct. 13/2010. Barack Obama, https://www.congress.gov/111/plaws/publ274/PLAW-111publ274.pdf.

Notas

1 Para citar este capítulo: http://dx.doi.org/10.15425/2017.368.

Este capítulo es producto de investigaciones en curso, adelantadas por sus autores sobre el lenguaje claro desde la lingüística de corpus y computacional.

2 Australian Government, Plain English Manual (Australia: Office of Parliamentary Counsel, 1993).

3 Claudia Poblete y Pablo Fuenzalida, “Una mirada al uso del lenguaje claro en el ámbito judicial latinoamericano”. Revista de Llengua i Dret, n.° 69 (2018): 119-138.

4 Ibídem, 119-138.

5 Joanna Richardson, “Lenguaje claro: orígenes, historia y un caso de estudio”. Hemiciclo. Revista de estudios parlamentarios, n.° 12 (2015), 7-13.

6 U. S., E. O. 12.044, mar. 23/1978, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12044-improving-government-regulations; y U. S., E. O. 12.174, nov. 30/1979, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12174-federal-paperwork-reduction.

7 Rosemary Moukad, “New York’s Plain English Law”. Fordham Urban Law Journal 8, n.° 2 (1980): 451-465.

8 Memorandum on Plain Language in Government Writing, Bill Clinton, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-1998-06-08/pdf/WCPD-1998-06-08-Pg1010.pdf.

9 Office of Investor Education and Assistance, A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents (Washington: U. S. Securities and Exchange Commission, 1998).

10 U. S., P. L. 111-274, oct. 13/2010. Barack Obama, https://www.congress.gov/111/plaws/publ274/PLAW-111publ274.pdf.

11 Australian Government, Plain English Manual.

12 Véase: http://www.plainenglishawards.org.nz/.

13 Véase: https://write.co.nz/.

14 Véase: https://writemark.co.nz/.

15 European Commission, How to Write Clearly (European Commission, s. f.), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c2dab20c-0414-408d-87b5-dd3c6e5dd9a5.

16 Ingemar Strandvik, “La modernización del lenguaje jurídico en Suecia: ¿enseñanzas aplicables a otras tradiciones?”, en Hacia la modernización del discurso jurídico, editado por Estrella Montolío (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2011), 131-150.

17 Ingemar Strandvik, “La modernización del lenguaje”.

18 Aino Piehl, “Kotus kysyi, puolueet vastasivat − virkakielen parantaminen hallitusohjelmaan”, Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti, última modificación enero de 2011, acceso 6 de julio de 2020, www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2313.

19 Aino Piehl y Eivor Sommardahl, “Working Towards Clear Administrative Language in Finland–bilingually”, en Language Use in Public Administration: Theory and Practice in European States. Contributions to the EFNIL Conference 2015 in Helsinki, editado por Pirkko Nuolijärvi y Gerhard Stickel (Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 2016), 73-81.