Люди, с которыми свела жизнь

- -

- 100%

- +

Предисловие автора

Когда подходишь к 80-летнему рубежу, поневоле начинаешь оглядываться на пройденный путь. В молодости часто кажется, что в жизни не происходит ничего значительного. Не то, что раньше, в прежних поколениях! Но, когда подходишь к финишу, убеждаешься, что был свидетелем очень многих важных событий, и в каких-то сам принимал участие. Да, сколько же их, исторических событий, промелькнуло (теперь уже кажется – промелькнуло) и ушло, кануло в Лету. Много интересных, замечательных людей было встречено на пути. Захотелось собрать то, что осталось в памяти от этих встреч.

Сейчас издается много воспоминаний, кажется, раньше такого не было. Возникает вопрос – почему? Думается, это связано с чрезвычайным ускорением темпа жизни. То, на что раньше требовался целый век, теперь «проскакивает» за несколько лет. В результате в жизни человека накапливается множество событий, встреч, впечатлений, и возникает желание рассказать о них. Но эта книга − не книга воспоминаний, это сборник статей и выступлений. В него вошли материалы только о тех людях, о которых пришлось что-то написать или сказать. Многие спутники жизни, со-трудники, со-ратники и друзья здесь не отмечены. И еще одно ограничение: здесь собраны воспоминания только о тех, кто ушел из жизни.

Пусть останутся эти зафиксированные штрихи о путниках, встреченных на дорогах жизни. Некоторые встречи были мимолетные, как например, с Юрием Алексеевичем Гагариным, писать о них неуместно, другие более продолжительные. Люди разные, степень близости и сотрудничества тоже разная. Большинство людей, о которых я пишу здесь – ученые. Но есть и духовные друзья. Наверное, такое сочетание – одна из особенностей книги. Я думал, как расположить очерки, и решил, не мудрствуя, расположить их по алфавиту.

Очерки, в основном, даются без изменений, в том виде, как они были первоначально написаны. Но в некоторых случаях я добавил детали, которые были неуместны в официальных изданиях.

Разумеется, не следует подходить к этим очеркам-воспоминаниям как к попытке дать оценку деятельности того или иного человека. Это лишь штрихи их жизни, те стороны, с которыми я соприкоснулся. И, конечно, огромный пласт жизни каждого находится за пределами этих воспоминаний.

Может возникнуть вопрос – для кого пишется эта книга? Думаю, в первую очередь – для друзей. Но какие-то очерки могут заинтересовать историков науки и культуры. Не будем загадывать, кому они будут интересны.

Август 2012

Виктор Амазаспович Амбарцумян и проблема SETI

Виктор Амазаспович Амбарцумян (1908–1996 гг.) в советское время был одним из самых влиятельных астрономов. Академик, член президиума АН СССР, президент Армянской академии наук, директор Бюраканской астрофизической обсерватории. Власти уважали и ценили его заслуги. Ему дважды было присвоено звание Героя Социалистического Труда (высшая награда СССР для гражданских лиц). Одно время он даже был членом ЦК КПСС. Высок был авторитет Амбарцумяна и за рубежом. Он был членом ряда зарубежных академий, включая Лондонское Королевское Общество и Национальную академию наук США. Был президентом Международного Астрономического Союза и президентом Международного Совета научных союзов.

Тем не менее, отношение астрономического сообщества к Амбарцумяну было неоднозначно. Все дело в его космогонической концепции, которая в корне отличается от общепринятых представлений. Считается, что звезды образуются путем конденсации из разреженной межзвездной среды. Существуют убедительные наблюдательные данные, которые доказывают справедливость такой точки зрения. А Амбарцумян считал, что звезды возникают из некоего гипотетического сверхплотного дозвездного вещества с плотностью, превышающей плотность атомных ядер, так называемые Д-тела. С этим астрономы (кроме созданной им бюраканской школы) не могли согласиться.

Впервые я услышал об Амбарцумяне, когда учился на первом курсе астрономического отделения МГУ. Кажется, у нас шла экзаменационная сессия, когда стало известно, что на собрании Академии наук было доложено о важнейшем астрономическом открытии. Речь шла о звездных ассоциациях. Признаться, я тогда слабо понял, в чем суть открытия, и почему ему придается такое большое значение. Ну, хорошо, есть группы звезд, их назвали ассоциациями, но ведь скопления звезд давно известны. В чем же дело, почему такой шум? Позднее я понял, в чем дело. Амбарцумян установил, что в Галактике существуют очень разреженные, гравитационно слабо связанные группы звезд. Их-то он и назвал ассоциациями. Звезды в ассоциациях расположены в ограниченной области пространства и имеют общие физические характеристики, как и в скоплениях. Но, в отличие от обычных скоплений, ассоциации неустойчивы, они быстро распадаются. И если мы сейчас их видим, значит, они возникли недавно, несколько миллионов лет назад (по астрономическим меркам, совсем немного). А отсюда следует, что звезды образуются и в наше время, причем группами. Это вывод, конечно, существенный, и сейчас его никто не оспаривает. Но тогда ко всей концепции Амбарцумяна, вероятно из-за Д-тел, относились иронически. Среди астрономов ходил такой стишок:

Много разных вариаций

О и Т-ассоциаций.

Но из них один итог –

Звезды Бог создать не мог.

И теперь они активно

Возникают коллективно.

Согласно концепции Амбарцумяна, галактики также возникают из сверхплотного дозвездного вещества. Отсюда он сделал вывод, что в ядрах галактик должны наблюдаться мощные взрывы, выбросы больших масс вещества и другие формы активности. Амбарцумян привлек внимание к наблюдениям ядер галактик. В настоящее время активность ядер является твердо установленным фактом, хотя мало кто вспоминает в этой связи об Амбарцумяне. Бросая взгляд назад, следует признать, что все положения концепции Амбарцумяна подтвердились, за исключением сверхплотных тел. Однако, если принять во внимание, что в центре галактик (включая и нашу Галактику) существуют черные дыры, то, возможно, Амбарцумян был не так уж далек от истины.

Следует отметить еще одно обстоятельство, которое на меня производило очень хорошее впечатление. Излагая космогонические представления в популярных статьях или лекциях, Амбарцумян всегда подчеркивал, что существует две противоположные концепции, отмечал, что его концепция не является общепринятой. Он подробно излагал общепринятую концепцию, анализировал недостатки и преимущества обеих концепций.

По своим научным занятиям я был далек от этих вопросов, не принимал участие в дискуссиях и мог наблюдать за ними только со стороны. А соприкоснуться с Виктором Амазасповичем Амбарцумяном мне пришлось, когда я был вовлечен в совершенно новую область – поиски внеземных цивилизаций.

В конце 50-х годов проблема поиска разумной жизни была рассмотрена двумя известными физиками-теоретиками Джузеппе Коккони и Филлипом Моррисоном. В 1959 г. они опубликовали в журнале «Nature» статью «Поиск межзвездных коммуникаций», в которой обосновывалась возможность установления радиосвязи с внеземными цивилизациями. В 1960 г. в Национальной радиоастрономической обсерватории США (НРАО) Фрэнком Дрейком под руководством Отто Струве были проведены первые поиски сигналов от внеземных цивилизаций на волне 21 см (проект «Озма»). В 1960–1961 гг. в научной печати опубликованы несколько серьезных работ о возможных путях поиска ВЦ (это работы Дайсона, Брейсуэлла, фон Хорнера).

В СССР первым, кто откликнулся на все эти события, был И.С.Шкловский. В 1960 г. он опубликовал в «Природе» большую статью под названием «Возможна ли связь с разумными существами других планет», которая легла в основу его книги «Вселенная, жизнь, разум», вышедшей в 1962 г. и затем многократно переиздававшейся. Шкловский привлек к исследованию этой проблемы Н.С.Кардашева. В 1964 г. в «Астрономическом Журнале» вышла его статья «Передача информации внеземными цивилизациями». В ней была сформулирована идея существования цивилизаций трех типов; рассчитаны параметры непрерывной изотропной широкополосной передачи от высокоразвитых цивилизаций; исследовался вопрос об оптимальном диапазоне волн для межзвездной связи, о критериях искусственности; рассчитан спектр искусственного источника. То есть в этой работе были заложены основы радиосвязной стратегии поиска внеземных цивилизаций. Перспективы представлялись обнадеживающими. Надо было с чего-то начинать.

Осенью 1963 г. И.С.Шкловский и Н.С.Кардашев встретились с В.А.Амбарцумяном во время его отдыха в Крыму в санатории «Нижняя Ореанда» с целью обсуждения путей исследования проблемы. Более детальное обсуждение состоялось во время их поездки в Бюракан. Виктор Амазаспович серьезно отнесся к проблеме и предложил для оценки ее состояния и выработки практических рекомендаций провести научное совещание. Он согласился с тем, чтобы оно проходило в Бюраканской обсерватории.

Первое Всесоюзное совещание по проблеме «Внеземные цивилизации» состоялось 20–23 мая 1964 г. в Бюракане под председательством В.А.Амбарцумяна. Во вступительном слове на конференции он высказал очень глубокие идеи, имеющие прямое отношение к современному состоянию проблемы. Прежде всего, Виктор Амазаспович отметил, что проблема ВЦ может быть разделена на три части:

а) вопрос о существовании ВЦ в аспекте астрономических предпосылок для развития жизни и цивилизаций;

б) задача обнаружения ВЦ и связи с ними;

в) проблема языка и содержания информации.

Виктор Амазаспович отметил, что на настоящем этапе наших знаний именно биологическое развитие является важнейшим условием для появления цивилизаций. Однако он не исключал и возможность существования иных форм жизни и цивилизаций. «…Можно вообразить себе и другие типы носителей ВЦ. Предварительные соображения показывают, что заранее нельзя отвергать возможность существования подобных носителей. Например, можно представить случай, когда носителем ВЦ является единая кибернетическая система, не состоящая из автономных частей, каждая из которых может быть, в свою очередь, носителем цивилизации. Другим примером носителя, не похожего на человеческое общество, может служить система, состоящая из совокупности автономных, но строго специализированных кибернетических машин и автоматов».

Виктор Амазаспович указал на необходимость более глубоко продумать вопрос о возможных различиях в техническом уровне цивилизаций. «Практическая задача, – говорил он, – состоит в том, чтобы, находясь в колыбельном возрасте, найти наиболее разумные технические решения, а также язык для связи с ВЦ, находящимися на гораздо более высоком уровне». Виктор Амазаспович поддержал идею, что, скорее всего, сначала будут обнаружены монохроматические позывные сигналы, в которых должны содержаться указания, как принять основной поток информации. В связи с обсуждавшимся вопросом о языке для межзвездной связи он обратил внимание на проблему обучения (космическая педагогика).

Благодаря Виктору Амазасповичу труды совещания были изданы в рекордно короткий по тому времени срок – в 1965 году.

После этой конференции в СССР были начаты экспериментальные работы по поиску радиоисточников, связанных с деятельностью ВЦ. В ГАИШ они проводились на базе Евпаторийского центра дальней космической связи, а в НИРФИ – на собственной радиострономической базе. Были также начаты работы по сооружению нового радиотелескопа большой эффективной площади (ГАО и ГАИШ), предназначенного для поиска сигналов ВЦ. В дальнейшем они привели к созданию радиотелескопа РАТАН-600.

В 1960-е годы было сделано несколько открытий, которые первоначально связывались с деятельностью ВЦ. В 1965 г. в США были обнаружены аномально сильные и узкие линии излучения на волне 18 см. Характеристики их были столь необычны, что первоначально это излучение получило название «мистериум» и некоторые ученые высказывали предположение, что это излучение может принадлежать внеземным цивилизациям. Со временем выяснилось, что все казавшиеся необычными свойства «мистериума» связаны с мазерным механизмом излучения, возникающего в межзвездных молекулярных облаках. В 1967 г. на новом радиотелескопе Мюллардской обсерватории в Англии А.Хьюиш и Ж.Бэлл обнаружили источники периодических радиоимпульсов – пульсары. Это открытие первоначально также связывалось с сигналами ВЦ. Оказалось, однако, что источниками импульсного излучения являются быстро вращающиеся нейтронные звезды.

Эти астрономические открытия и дискуссия вокруг них еще более усилили интерес к проблеме поиска ВЦ и обсуждению широкого круга вопросов, связанных с их возникновением и развитием. На совещании в Бюракане подчеркивалось огромное научное, мировоззренческое, а в перспективе и практическое значение результатов исследований, необходимость широкого международного сотрудничества в этой области.

Сразу после Бюраканского совещания, в 1965 г. при Научном совете по радиоастрономии АН СССР была образована секция «Поиски космических сигналов искусственного происхождения», которая подготовила и направила в Международный астрономический союз предложения об организации исследований по поиску сигналов ВЦ. Однако в МАС’е к ним отнеслись, мягко говоря, сдержанно. Наконец, после многочисленных международных контактов по инициативе Академии наук СССР и Национальной академии наук США в сентябре 1971 г. в Бюраканской астрофизической обсерватории состоялась первая советско-американская конференция «Связь с внеземными цивилизациями».

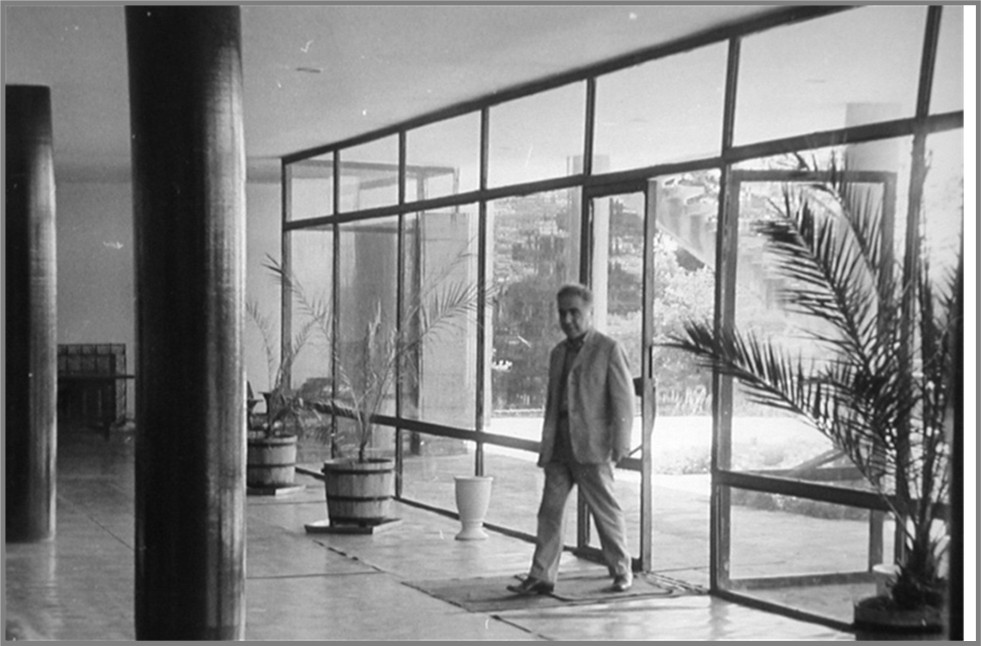

Первая советско-американская конференция CETI, Бюракан, 1971 г. В.А.Амбарцумян входит в зал заседаний. Фото из архива автора

Решающую роль здесь сыграла позиция Виктора Амозасповича Амбарцумяна, который поддержал идею конференции и от имени Академии наук Армянской ССР, президентом которой он был, предложил провести ее в Бюракане. Сопредседателями конференции были В.А.Амбарцумян от СССР и Карл Саган от США. В ней участвовали 32 советских, 18 американских ученых и по одному ученому из Англии, Венгрии, Канады и Чехословакии. Среди участников – два Нобелевских лауреата (Френсис Крик и Чарльз Таунс) и многие другие выдающиеся ученые самых разных специальностей.

Открывая конференцию, Виктор Амазаспович особо подчеркнул междисциплинарный характер проблемы внеземных цивилизаций. «Может показаться, – отметил он, – что обсуждение проблемы внеземного разума несколько преждевременно, поскольку у нас нет прямых доказательств его существования». Однако «эти свидетельства необходимо активно искать и фундаментально изучать проблему, привлекая к этому все имеющиеся данные современной астрономии, наук о Земле, биологии и общественных наук». Одна из основных целей конференции, – отметил Виктор Амазаспович, – установить тесный международный контакт в

Первая советско-американская конференция оказала существенное влияние на развитие во всем мире исследований по поиску внеземных цивилизаций и на отношение научной общественности к этой проблеме. Интересно отметить, что наряду с другими проблемами, которые не потеряли свою актуальность до настоящего времени, на конференции обсуждался вопрос о создании радиотелескопа с эффективной площадью в 1 квадратный километр (проект «Циклоп» Бернарда Оливера). Сейчас создание подобного радиотелескопа является основным международным проектом начала 21 века. Он будет использоваться и для поиска ВЦ.

В настоящее время теоретические и экспериментальные исследования проблемы внеземных цивилизаций ведутся по всему миру. Во многих странах проводятся эксперименты по поиску сигналов ВЦ в радио и оптическом диапазоне. Предприняты первые попытки передачи сигналов внеземным цивилизациям и отправки посланий с помощью автоматических зондов. Проводятся многочисленные конференции. Одни из первых важных шагов в этом направлении были сделаны в Бюракане, и они во многом связаны с именем Виктора Амазасповича Амбарцумяна.

Вадим Борисович Вилинбахов и становление отечественной уфологии

В жаркий июльский день 2002 года, когда «мозги плавились от солнца», мне позвонил Евгений Петрович Литвинов и предложил написать статью в сборник, посвященный памяти Вадима Борисовича Вилинбахова (1924–1982 гг.). Предложение поставило меня в трудное положение. С Вадимом Борисовичем нас связывали несколько лет тесного сотрудничества, взаимного уважения и дружеских отношений. И я счел долгом откликнуться на это предложение. Но я только что оформил отпуск и собирался часть его провести на садовом участке, условия на котором не слишком располагают к написанию статей, а потом мне предстояла поездка на Алтай. Но самое трудное состояло в том, что память не сохранила никаких подробностей. За двадцать лет произошло так много событий, что все прошедшее как-то стерлось и поблекло. Я силился что-то вспомнить и не мог. К счастью, сохранились письма Вадима Борисовича, несколько статей и две рукописи. Погрузившись в эти материалы, мне удалось частично восстановить события и атмосферу тех лет.

Это было сложное романтическое время становления советской уфологии, когда люди, посвятившие себя изучению феномена НЛО, были вынуждены вести борьбу с государством, обслуживающими его идеологическими органами, средствами массовой информации и официальной наукой за признание научного статуса проблемы и возможность заниматься ее исследованием. Роль Вадима Борисовича Вилинбахова в этом деле была весьма значительной. Он был человеком незаурядным, многогранным. Профессиональный историк с широкими философскими взглядами, серьезно интересовался музыкой, следил за развитием естественнонаучных областей знания. Мои контакты с ним касались, главным образом, НЛО, поэтому и воспоминания мои, по необходимости, ограничены этим предметом, хотя я отлично понимаю, что были и другие грани его личности, оставшиеся мне не известными.

Создание комиссии по аномальным явлениям в Ленинграде. Переписка с В.Б.Вилинбаховым

Мы познакомились в 1979 г., вначале по письмам, а потом и при личных встречах. Цель предложенного контакта Вадим Борисович сформулировал следующим образом: «обмен материалами и информацией, а также мыслями… Сдвинуть эту жуткую гору можно только общими усилиями <…> Поэтому очень важно организовать обмен… Мы противники подгребания под себя, как, увы, практикуют некоторые, и с удовольствием готовы делиться всем, что имеем» (письмо от 22.09.1979). Надо сказать, это не было простой декларацией. На протяжении всего нашего сотрудничества В.Б. щедро делился всеми новостями, имеющейся у него информацией и материалами. «Главный круг моих интересов, – писал он, – это философские и исторические вопросы проблемы НЛО в самом широком их понимании. Тема, поистине, необъятная, но кому-то пытаться надо… В частности, в рамках более широкой работы (ее объем подошел к тысяче страниц), я собираю “до кучиˮ все сообщения о НЛО до 1947 г. (с самой глубокой древности). В настоящее время у меня собралось материалов гораздо больше, чем во всех известных мне опубликованных таблицах этого рода… Значение такого перечня, как мне кажется, огромно, ибо оно подтверждает современные наблюдения и дает возможности для интереснейших выводов и сопоставлений. Такой круг моих интересов объясняется, прежде всего, тем, что я историк, этнолог и т.п. Естественно, что я никак не замыкаюсь в круг прошлого, ибо познать можно только комплексно, тем более что, по моему убеждению (это говорят многие, я не оригинален), проблема НЛО – проблема не техническая (физическая), а проблема философско-психологическая, назовем это так» (письмо от 09.11.1979).

Надо сказать, что опора на исторический материал – очень важная особенность В.Б.Вилинбахова. Это относится к различным проявлениям феномена НЛО и дает убедительные доказательства того, что феномен имел место на протяжении всей истории человечества, хотя в разные эпохи интерпретировался по-разному. Особенно важен исторический подход при анализе «классических» НЛО (без посадок и уфонавтов), ибо дает веские доказательства того, что явления этого рода не сводятся к техногенным проявлениям современной цивилизации.

В конце 1970-х годов обстановка в СССР в отношении НЛО изменилась. Началось выполнение Государственной программы по исследованию НЛО, в которой принимали участие Министерство обороны, Академия наук и другие ведомства (см. «Вестник РАН», 2000. Т. 70. № 6. С. 507–515). Работа выполнялась в закрытом порядке, внешне все оставалось по-прежнему, и цензура в средствах массовой информации продолжала действовать. Однако давление на общественность уменьшилось, и возникли условия для создания общественных организаций по изучению НЛО.

Первый шаг был сделан в Москве, где при НТОРЭС им. А.С.Попова была создана секция под руководством В.Г.Ажажи. Однако шаг этот оказался неудачным. Секция носила название «Ближний поиск ВЦ с помощью средств радиоэлектроники». Уже это указывало на то, что проблема однозначно связывается с внеземными цивилизациями, что вполне соответствовало уровню обыденного сознания, но не имело никаких научных оснований. По предложению В.Г.Ажажи, я согласился войти в бюро секции, надеясь со временем придать ей серьезный характер. Однако этого не удалось сделать. В ноябре 1979 г. в помещении Центрального Дома Актера в Москве состоялся семинар секции, который прошел в обстановке сенсационного ажиотажа. Это было совершенно не приемлемо, особенно для того времени, и секцию закрыли.

Более благоприятно складывалась обстановка в региональных центрах, куда на время переместились главные усилия по изучению проблемы НЛО силами общественности. Поскольку термин НЛО к тому времени был полностью дискредитирован и по-прежнему находился под запретом цензуры, стал применяться другой термин – аномальные аэрокосмические явления (ААЯ) или аэрокосмические феномены (ААФ). Я предложил этот термин (который уже использовался во французской литературе) при подготовке Государственной программы исследования НЛО. Вскоре он был принят на вооружение и общественными группами. При этом произошла важная трансформация: вместо «аномальных аэрокосмических явлений» стал использоваться термин «аномальные явления» (АЯ). Возможно, это было связано с тем, что такой термин звучит более кратко и выразительно, но последствия такой замены оказались весьма существенными, ибо термин АЯ гораздо более широкий по сравнению с ААЯ, что позволило включить в исследования значительно более широкий круг явлений (таких, как полтергейст и другие подобные феномены). Насколько это хорошо или плохо, мы здесь не обсуждаем.

Одной из первых была создана секция по исследованию АЯ при Горьковском областном отделении НТОРЭС им. А.С.Попова, которую вскоре возглавил доцент Э.А.Ермилов. Секция пользовалась поддержкой председателя областного правления НТОРЭС Всеволода Сергеевича Троицкого. Известный советский радиофизик и радиоастроном, член-корреспондент АН СССР, В.С.Троицкий внес большой вклад в серьезное изучение проблемы АЯ/НЛО, а его поддержка горьковской секции и других общественных групп была просто неоценима. На Украине серьезную работу вела секция АЯ при Республиканском правлении НТОРЭС им. А.С.Попова (председатель – академик АН УССР Г.С.Писаренко, ученый секретарь – И.С.Кузнецова). В Новосибирске тематикой НЛО занималась секция № 4 при Комиссии по метеорам и космической пыли СО АН СССР (председатель – чл.-корр. АН СССР Н.А.Желтухин). Были созданы общественные группы и в других городах (см. очерк В.Б.Вилинбахова «Становление отечественной уфологии» в его работе «НЛО в нашем небе»).

Положение в Ленинграде было особое. Здесь сложилась группа серьезных уфологов, в которую, насколько мне известно, помимо В.Б.Вилинбахова входили А.И.Мордвин-Щодро, Г.П.Лисов, Г.К.Колчин, Ю.М.Райтаровский и др. Группа занималась сбором информации, расследованием отдельных случаев наблюдения НЛО, переводом зарубежной литературы; поддерживала контакт с исследователями из других городов. В отличие от горьковских и киевских исследователей, у ленинградцев не было «высокого покровительства», и им приходилось действовать на свой страх и риск. Надо сказать, ленинградские уфологи действовали с большой ответственностью, не спешили с широкими публичными выступлениями, постепенно подготавливая общественность к серьезному восприятию проблемы.

«Думаем провести серию выступлений, но каждый раз в очень ограниченной и ответственной аудитории, да и придерживаясь осторожной линии поведения… Полагаем, что пока следует концентрировать внимание на I-ой категории [НЛО], осторожно затрагивать II-ю, а о III-й пока целесообразней всего помалкивать» (письмо В.Б.Вилинбахова от 10.02.1980). «Планируем несколько узких выступлений и среди них – по путевкам “Знания”, остальные на энтузиазме. Захотел ознакомиться с проблемой ленинградский митрополит Кирилл… Но главное занятие, пожалуй, – сбор материалов, добываем, где только можем, переводим сами» (письмо В.Б.В. от 11.03.1980).