Люди, с которыми свела жизнь

- -

- 100%

- +

Нету яблока более хорошего…»

Ну, да!

Возьмешь его!

Через несколько месяцев, в мае, поэт вновь обращается к этой теме:

Признаюсь, я б солгал,

Если бы сказал,

Что Познания Яблоко

Мысленно сорвал.

Новь – одно движение;

Познана деталь.

Где же Совершенная

Истина?

Где даль.

Еще из стихов того времени:

ВОПРОСЫ

…А что такое Свет без Мрака?

Не знаю, что это такое.

Дракона победил Геракл,

Но без дракона нет героя.

Поэт с Амуром, Вакхом дружен,

Но чует дальномирный лучик!

Во всем он праведника хуже.

А может в дальнем смысле лучше?

Век маяться тому, кто в Майе.

Застрял, как муха в паутине.

Известно: Майя из обмана…

Но как влечет мираж в пустыне!

«Не создавай себе кумира»!

А что поделать с Идеалом?!

Чем не Изида Матерь Мира?

(лицо закрыто покрывалом!)

Уявлены слова Архата:

«В ней Мудрость, Красота и Сила».

И рецидив матриархата!

и Вечной Женственности Символ!

Ну, а причем же тут Наука?

Притом, что Сказка – основанье,

Тот камень, что заложен в угол

Спирали Башни Мирозданья.

На эти размышления Долгина я откликнулся стихотворением «Вопросы, вопросы…». Юлиан Иосифович тут же прислал мне ответ.

ГОД ДРАКОНА

Есть упоение в бою,

И в бездне мрачной на краю…

А.С.Пушкин

Ответы на мои вопросы …

Логично – ясен оппонент.

Однако спора нет:

кто против?

Я «За» всецело и вполне!

Я «За», как «За» был Циолковский,

И Хлебников, Числец-поэт.

Но год Дракона високосный

На «Да! Да! Да!» рычит «Нет, нет!».

И все же – «Да!»

Хоть я Отступник,

Ибо так назван – Юлиан.

И свет то вспыхнет,

то потухнет,

И дух недолго осиян.

Кристаллизуйся ясность в явность.

На Зов всем сердцем отзовись!

Разумно и абсурдно «Я» в нас:

Влечется в бездну,

рвется ввысь.

В моем стихотворении, написанном в ответ на его «Вопросы», содержалось возражение по поводу его слов «рецидив матриархата». Я писал о единстве и гармонии Начал. Юлиан Иосифович откликнулся стихотворением, которое стало для меня одним из самых любимых его стихов.

ОДА МАТЕРИ МИРА

Единственный мой фронтовой «трофей» –

Открытка с изображением Богоматери

Открытка с Матерью Святой

на поле боя …

Так повстречался я с Тобой –

моей судьбою.

Я в атакующий гамбит

на поле брани

Войной был брошен, не убит,

а только ранен.

С тех пор с гравюры на стене

у изголовья

Будто склоняешься ко мне

с любовью.

Мадонна Боттичелли, Ты?

Изида? Афродита?

Свет Истины и Красоты –

Материя Люцида.

В сияньи высочайших сфер

Тончайшего Эфира,

Как поцелуй Наук и Вер,

Ты – Матерь Мира.

Какой же может быть вопрос?

И в чем дилемма?!

Не рецидив – Апофеоз

Любви Эмблема.

Тогда же Юлиан Иосифович написал стихотворение «Агни Йоги», в котором уже не было сомнения «быть или не быть йогом». Этот цикл стихов венчают три стихотворения, посвященные Учителю М.

ПОРТРЕТ МОРИЯ

Всепроникающий лик,

глубже чувств и ума.

Н.К.Рерих

Всепроникающий взгляд …

А на кого Он смотрит?

Не ошибется тот, кто скажет: «на меня» –

Ближайший друг людей,

Архат далекий, Морий

Брат человечества,

Великий сын Огня.

Он видит все,

Он все читает мысли;

Что было и что есть,

и то, что будет впредь

В земном и неземном,

ином астральном мире,

Как пламенный йог,

Он может рассмотреть.

Нет, не бесстрастный Он –

пристрастный наблюдатель!

Взор окрылен и людям крылья шлет;

И ввысь зовет:

«К иным мирам летайте».

Курс – беспредельный небосвод.

МОРИЙ

В тишине приходящий и

Уводящий.

Н.К.Рерих

Меня не оставляет сожаленье:

Чего так поздно я узнал Его?

Тогда бы Светоч Огневой

Принес мне раньше просветленье.

Но вечен Пламень Мировой.

Он шлет лучи без промедленья,

Без утомленья для всего

Живой Вселенной населенья.

И тот не понял ничего,

Кто ждет какого-то явленья,

Знаменья лично для него…

О, самомненье поколенья!

Услуги ищем даровой

От неумения, от лени…

Таков источник преступлений,

Болезней ауры кривой.

Я в ослепленье не видал Его.

Но услыхал зов высшего веленья:

«На кручах гор ищи луч Одоленья,

Уничтоженья темного всего».

И у меня нет более тревог;

Нет более сомненья и смятенья.

Пусть жизнь моя по-прежнему мученье,

Но на мгновенье –

восхищенье и восторг.

САД МОРИЯ

Полсотни лет растил я самость

И думал, что достиг высот;

Что выстроил на небеса мост…

Заход я принял за восход.

Передо мной открылась пропасть…

Куда идти: вперед? назад?

Но есть тропа превыше троп всех,

Ведущая в Цветущий Сад.

О, вспыхни Истина, как магний,

И озари сердца Огнем!

Тот, кто живет без искры Агни,

Ни слова не поймет о Нем.

Эти стихи знаменовали окончательное принятие Учения. Позднее я узнал одну из причин затруднения Юлиана Иосифовича. Поэт-пифагореец, он почитал Пифагора не только величайшим математиком и философом, но и величайшим духовным Учителем. И он не мог понять, почему в Учении (а тогда он успел прочесть только первые книги) не упоминается имя Пифагора. Впоследствии, когда Юлиан Иосифович познакомился с другими книгами Живой Этики, с трудами Е.П.Блаватской, с Письмами Махатм, все встало на свое место.

Мы продолжали изучать Учение, идя каждый своим путем. Я шел от науки, Юлиан Иосифович – от своего богатого духовного опыта. Часто встречались, обсуждали положения Учения, дискутировали. Нередко мы по-разному воспринимали один и тот же текст. Мне казалось, что там черным по белому написано одно, а Юлиану Иосифовичу – другое, иногда прямо противоположное. Я думаю, что причиной этого были противоположения, реально содержащиеся в Учении. Надо было научиться вмещать эти противоположения, что дается не сразу. Была и еще одна личная причина, на которую позднее указал Николай Александрович Уранов. «У вас разные скульптуры духа, – сказал он, – поэтому вам будет трудно сотрудничать». Постепенно мы начинали осознавать, что существуют разные грани Истины. Чтобы познать Истину, надо суметь синтезировать разные грани. Мы стали более терпимо относиться к точке зрения друг друга. В конце концов, это тоже проявление канона «Господом твоим».

Часто мы по-разному оценивали людей. Я старался исходить из завета Н.К.Рериха: в 10 раз преуменьшать плохое, и в 10 раз увеличивать хорошее. Юлиан Иосифович больше ориентировался на свое внутреннее ощущение. И теперь, спустя много лет, я могу повторить, что его доводы часто были совершенно не логичны. Но в то же время вынужден признать, что по большей части он все-таки оказывался прав.

Общаясь с Юлианом Иосифовичем, я узнавал от него много интересного. Он жил числами и во всем находил числовые закономерности, числовой смысл – опираясь на Учение Пифагора. Его знания об этом предмете лишь частично опирались на немногочисленную литературу, они исходили откуда-то из глубины его существа. Ему удалось немного заразить и меня. Я даже написал небольшую работу о числах под названием «Размышления о числах», которую он высоко оценил. Но больше я не возвращался к этому предмету.

Юлиан Иосифович был очень внимателен к датам – как к историческим, так и житейским. Он вел дневник, и это позволяло ему отслеживать даты жизни. Так он определил, что мы с ним познакомились 9 февраля 1966 года. В 1996 г., когда исполнилось 30 лет нашего знакомства и сотрудничества, он написал стихотворение «Наш юбилей» и прислал его мне.

НАШ ЮБИЛЕЙ

Льву Мироновичу Гиндилису

от Юлиана Иосифовича Долгина:

Мы учились друг у друга

Ровным счетом тридцать лет.

Нас влекла одна Наука –

Та, которой выше нет.

Что-то вместе постигали;

В чем-то расходились мы,

Не всегда за пустяками

Различали контур тьмы.

Нас преследовали срывы –

Бунтовал подчас астрал!

Заслоняли рецидивы

Самости Наш Идеал.

Раздражались, расставались,

Забывая: кто вполне

В эзотерике товарищ,

Непременно друг вдвойне!

Не пора еще итоги

Подводить – цель далека!

Наши сходятся дороги

Не на годы – на века.

Одолеем все препоны.

Лабиринты все пройдем!

В самом главном мы не

спорим,

Убежденные в одном:

Мы познали, что возносит

Души к сердцу Эмпирей.

Наше Знамя –

Мудрый Гнозис

Не воинственный Арей.

И не бог богатства – Плутус

(Подчиненный тьме и злу

туз)…

Славя Вечную Изиду,

Как всеобщего Творца,

Почитаем Пирамиду –

Высшей Истины Венца!

На вершине – будто Пятый –

Четырех Ориентир

Измерений –

Необъятный

Как уздой охвачен Мир.

(Измерение Четвертое –

Есть Всемерное Нечетное!)

Я ответил ему четверостишьем:

Да, рано подводить итоги:

К Огню не пройдены пути.

Еще от Этики до Йоги

Нам с Вами предстоит дойти.

Юлиан Иосифович обладал способностью читать очень быстро. И при этом он успевал делать обширные выписки и хорошо усваивал прочитанное. «Тайную Доктрину» он проглотил, кажется, за два месяца. Поначалу его смутило обилие противоположений, которые он принял за противоречия. Надо сказать, его острый ум был нацелен на выявление противоречий. Но потом он разобрался и даже написал эссе о методе эзотерической педагогики, резко отличном от привычного нам «разжевывания» материала.

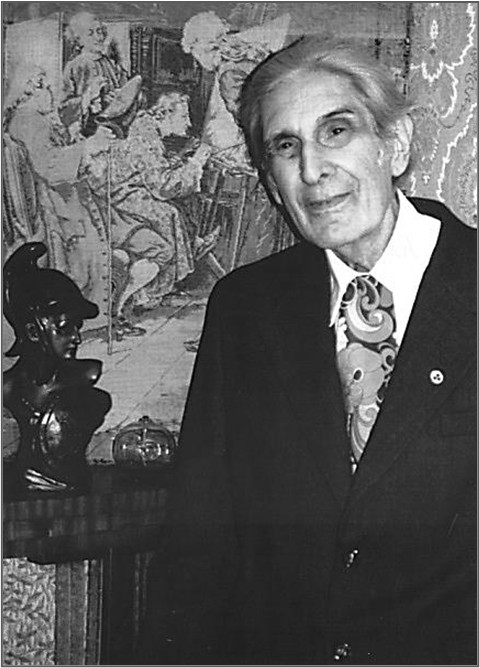

В 1978 году в Москву приехал лечить зрение Альфред Петрович Хейдок. Юлиан Иосифович познакомился с ним, у них установились очень теплые, сердечные отношения, которые продолжались многие годы. Случилось так, что через Юлиана Иосифовича и я познакомился с Альфредом Петровичем. Нет, он нас не знакомил, но, видимо, в разговоре упомянул обо мне. Так или иначе, встреча состоялась, она имела важные последствия для нас обоих (Ю.И. и меня). Альфред Петрович произвел на меня неизгладимое впечатление. Могучий старец с длинной седой бородой, похожий на библейского патриарха. От всего его облика веяло какой-то былинной мудростью, и беседы с ним оставляли сильное впечатление. Уезжая, Альфред Петрович оставил свой адрес, мы с ним переписывались, а потом, летом, он пригласил меня к себе в Балхаш. К сожалению, Юлиан Иосифович не мог совершать поездки за пределы Москвы. Он был инвалидом Великой Отечественной Войны и, кроме того, страдал аритмией сердца. В Балхаше Альфред Петрович познакомил меня с записями Б.Н.Абрамова и Н.А.Уранова. Поздней осенью Альфред Петрович поехал к Николаю Уранову. Он взял мою фотографию и данные для составления астрологической карты. В декабре от него пришло письмо. Он писал, что Николай Александрович приглашает меня к себе. В начале 1980 года я встретился с Николаем Урановым. Юлиан Иосифович послал со мной одну из своих работ о числах. Когда я уезжал, Николай Александрович послал ему портрет Учителя. Между ними завязалась переписка, которая продолжалась до самого ухода Николая Александровича из жизни (в июне 1981 г.). Часть писем Уранова Долгину (без указания адресата) опубликована в книге Николая Уранова «Нести радость».

В одном из писем Николай Александрович писал: «Читая Ваш прекрасный труд о мистерии чисел, я подумал о том, что в связи с Вашим исследованием хорошо было бы обратиться к таблице Менделеева. Оттуда можно извлечь что-то очень важное для проблемы чисел. Когда-то я планировал это исследование, но теперь вижу, что меня на это уже не хватает.

Посылаю Вам в подарок Ваш звездный портрет. Знаки духовности налицо: Солнце в треугольнике с Нептуном во Льве, Венера в соединении с Ураном в Водолее, Юпитер в Близнецах в знаке разума имеет секстиль с Солнцем и секстиль с соединением Нептуна и Сатурна, Меркурий в треугольнике с Луной – вот какие огромные богатства указываются Вашей картой. Но эти таланты не должны зарываться в Землю! Вы настоящий «урусвати» – Ваш Уран (уру) и Венера (свати) имеют тесное соединение в знаке Новой Эпохи, в Водолее – значит, Ваше прилежание к Учению НЕ СЛУЧАЙНО. Но сердцу Вашему, конечно, нелегко, на него сразу действуют четыре планеты: Уран, Венера, Сатурн и Нептун. Уран – это спазмы, Венера – это нарушение венозного кровообращения, Сатурн – ослабление сердечной мышцы за счет склероза венечных сосудов, а Нептун – это воздействие недобрых сил из тонкого мира. Марс находится в диаметре Девы-Рыб. Дева – знак болезни, Рыбы – знак ступеней, Марс – это война, ранение.

К сожалению, нет возможности произвести развернутое исследование Вашей Карты. Это очень трудоемкое дело, но в случае необходимости в карте можно найти абсолютно объективного советчика».

Ментограммы Уранова, с которыми я познакомил Юлиана Иосифовича (позднее они были опубликованы в книге Уранова «Жемчуг исканий»), он принял не сразу. Но потом безоговорочно признал свою ошибку. Эта была отличительная черта Юлиана Иосифовича: он умел признавать свои ошибки. Обычно это дается людям с большим трудом, особенно трудно тем, кто, как Ю.И., родились под знаком Овна. Но Юлиан Иосифович умел преодолевать себя. В связи с первой публикацией выдержек из книги «Жемчуг исканий», он писал: «Ментограммы – огненные афоризмы и изречения – ни по технике передачи, ни по способу приема не имеют ничего общего с обычной в нашей житейской практике “доставкой” информации. И в области необычного, получение Ментограмм совершенно противоположно пассивному трансу медиума. Это сознательный, требующий колоссального психического напряжения процесс. Высокий Друг принимал Ментограммы через сердце и за счет сердца. Он геройски сокращал свою жизнь во имя Жизни, во имя приближения Сатьи-Юги». Надо отдать должное, с какой деликатностью и вместе с тем твердостью Юлиан Иосифович утверждает высокий огненный Источник ментограмм.

Я уже упоминал, что переписка Долгина и Уранова продолжалась вплоть до ухода последнего из жизни. Вот, как сам Юлиан Иосифович оценивает эту переписку: «Я никогда, к величайшему сожалению моему, не встречался с Николаем Александровичем. Наш диалог происходил исключительно в письмах.

Его Письма, необычайно поучительные для меня, читались и перечитывались многократно… Не во всех случаях я до конца понимал их. Некоторые фразы ставили меня в тупик. С иными мыслями я сначала не соглашался и спешил, в меру умения корректно, возразить ему.

Высокий Друг, как я позволил себе называть его, легко парировал мои контраргументы и наставлял на путь истинный с присущей ему повелительно-мягкой интонацией, различимой даже в письменной речи.

Я всегда относился к нему как к Старшему по гностическому Знанию; и в идеале он представлялся мне (когда-нибудь при его санкции на это) моим земным Учителем. Поэтому я с равной признательностью принимал и поощрения его, и замечания.

Николай Александрович был мудр, добр, справедлив и взыскателен. Глубина его суждений убеждала и восхищала меня, но благожелательная тональность писем в некоторых случаях ошеломляла, внезапно взрываемая сарказмами.

Конечно, мне было не просто приноровиться к неординарно-сложной натуре Высокого Друга и постичь Индивидуальность, сочетавшую мощь Мыслителя и остроту Сатирика… Впрочем, и тогда, когда его стрелы задевали меня, я, преодолевая минутное огорчение, понимал: они мне на пользу! Достоинство настоящего Учителя – нелицеприятность. И этим достоинством, наряду с другими педагогическими талантами, Высокий Друг обладал в полной мере.

Я бесконечно благодарен ему за то заочное общение между нами, которое продолжалось вплоть до его ухода в лучший мир неописуемой красоты и неугасимого Света.

Для меня несомненно: Высокий Друг был и есть Выдающийся Служитель Света, Воин Света – здесь и там, где он теперь находится.

Разлука – преддверие встречи».

31 мая 1981 года Николай Александрович писал Долгину (это было его последнее письмо – он ушел 6 июня): «Сейчас я очень тяжело болею. В день бывает по нескольку сердечных приступов, каждый из которых может оказаться смертельным. Возможно, что пришло время освобождения. И радостно, но вместе с тем печально то, что много важных дел остается незавершенными, и расставание с близкими друзьями нелегко. Но все это закономерно; истинные связи нерушимы. Пожалуйста, не затрудняйте себя выражением сочувствия и соболезнования».

Не знаю, ответил ли Юлиан Иосифович на это письмо, но если и ответил, оно уже не застало адресата…

В последующие годы Юлиан Иосифович переписывался с Лидией Ивановной Урановой, и эта переписка, очень насыщенная, продолжалась до его ухода из жизни.

В последние годы его жизни мы встречались редко. В стране началась перестройка, за которой последовали обвальные реформы 1990-х годов. Юлиан Иосифович очень горячо и болезненно переживал происходящие перемены. С одной стороны, снятие запретов, отмена цензуры, возможность свободного творческого самовыражения не могли не радовать. С другой стороны, навязывание идеалов наживы, стяжательства, апофеоз бескультурья, вседозволенность, отсутствие всяких нравственных сдержек, обострение национальных противоречий вызывали глубокое беспокойство.

В 2001 году после тяжелой болезни ушла из жизни Нина Андреевна – жена, друг, соратник, с которой Юлиан Иосифович прожил многие годы, которую он очень любил и ценил. Она была первым читателем, первым критиком его произведений, была в курсе всех его творческих начинаний, его духовной жизни. Они прекрасно понимали друг друга. Уход Нины Андреевны Юлиан Иосифович перенес мужественно. Вскоре он и сам перешел в лучший мир. Поскольку при жизни он практически не публиковался, многогранное творчество его осталось неизвестным. К настоящему времени изданы две книги Юлиана Иосифовича: «Пифагория», 1997 и «Хочу преодолеть отдельность, подняться чтобы в Беспредельность», 2007.

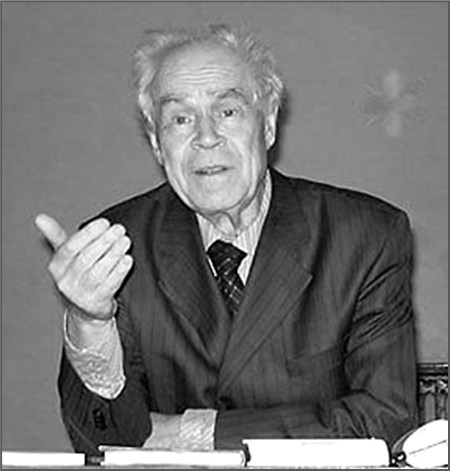

Григорий Моисеевич Идлис – человек, ученый, мыслитель

С Григорием Моисеевичем Идлисом (1928–2010 гг.) я познакомился в 1954 году. Я тогда учился на астрономиическом отделении МГУ, и меня вместе с Димой Куртом (Владимир Гдальевич Курт) после окончания 4 курса направили на преддипломную практику в Алма-атинскую обсерваторию, которую тогда возглавлял Василий Григорьевич Фесенков. Там я и познакомился с Гришей Идлисом и его супругой Аней Зильберберг. Наше общение, в основном, происходило на волейбольной площадке, также в стенах института; иногда Идлисы приглашали нас, студентов-практикантов, к себе домой. Гриша только что закончил аспирантуру и, насколько я помню, уже завершил работу над диссертацией, которую он успешно защитил в ГАИШе в 1955 г. После окончания университета мне пришлось работать на Алма-атинской обсерватории, где был установлен спектрограф Н.Н.Парийского для наблюдений противосияния и зодиакального света. Так что знакомство с Идлисом было продолжено. Не прекращалось оно и позже, когда спектрограф был перенесен в Высокогорную экспедицию ГАИШ, близ Алма-Аты. Мне часто приходилось бывать на обсерватории, а Гриша и Аня иногда приезжали в гости в экспедицию. Казалось бы, после успешной защиты кандидатской диссертации можно было немного расслабиться, отдохнуть, заняться обустройством жизни. Но Гриша сразу же сел за пишущую машинку (большая редкость в то время!) и начал писать докторскую. Пишущая машинка – не компьютер, и если человек садится за нее, чтобы писать диссертацию, значит, он уже все продумал и уверен, что исправлений будет немного.

В те годы Идлис выполнил серию блестящих работ по астрофизике, увенчавшихся защитой докторской диссертации (1964 г.). Одним из оппонентов по диссертации был Иосиф Самуилович Шкловский, которому было нелегко угодить. Но он очень высоко оценил эту работу. (Правда, впоследствии Шкловский довольно скептически относился к работам Идлиса, содержащим философские обобщения.)

В то время большинство ученых были убеждены, что задача науки, и астрономии в частности, объяснить, КАК устроен Мир. Идлис задался вопросом, ПОЧЕМУ он устроен так, а не иначе. Надо сказать, что он не один задумывался над этим вопросом. Известно высказывание А.Эйнштейна: «Что меня действительно глубоко интересует, так это – мог ли Бог создать мир иным?». Также и К.Э.Циолковский спрашивал себя: «Почему же все проявляется в той, а не в другой форме, почему существуют те, а не другие законы природы? Ведь возможны и другие…». Идлис попробовал решить этот вопрос, исходя из самого факта нашего существования. Анализ этой проблемы привел его к выводу, что мы наблюдаем не произвольную область Универсума, а ту, в которой существует познающий ее субъект, и в которой реализовались необходимые для его существования условия (1958 г.). По существу, это была первая формулировка антропного принципа. Приблизительно в те же годы Абрам Леонидович Зельманов сформулировал этот принцип в виде следующего афоризма: «Мы являемся свидетелями процессов определенного типа потому, что процессы другого типа протекают без свидетелей». Надо признать, что обоснование антропного принципа с астрономических позиций было дано Г.М.Идлисом. Лишь десять лет спустя появилась известная статья Б.Картера, в которой и был введен термин «антропный принцип». Она послужила истоком для целой лавины работ, где антропный принцип был распространен за пределы астрономии как фундаментальный принцип мироздания, относящийся к самым его основам, включая и микромир.

В 1964 г. после переезда Василия Григорьевича Фесенкова в Москву Идлис был назначен директором Астрофизического института АН Каз.ССР. Он продолжал свои научные исследования в области астрофизики, динамики звездных систем и космологии. В то же время, по необходимости, он должен был заниматься решением научно-организационных проблем. Как теоретик, Идлис не ограничился их практическим решением. Он стремился найти оптимальные стратегии научной организации труда (НОТ). К этому периоду относятся его первые статьи по НОТ, а также монография «Математическая теория научной организации труда и оптимальной структуры научно-исследовательских институтов», Алма-Ата, 1970. Именно в этой работе, насколько я могу судить, Идлис впервые подошел к проблеме деления разумных индивидуумов на 12 типов по уровню их потенциальных интеллектуальных способностей. Впоследствии он использовал этот результат при развитии концепции единства законов материи на всех уровнях ее организации – от физического до ментального. Но эти работы выполнялись уже в Москве, в Институте истории естествознания и техники (ИИЕТ РАН).

После переезда Григория Моисеевича в Москву, мы встречались с ним на семинарах, иногда перезванивались. Григорий Моисеевич дал согласие войти в Ученый совет Научно-культурного центра SETI, активно участвовал в работе семинара НКЦ SETI в ГАИШе, а в последнее время – в семинаре Секции проблем космического мышления и Живой Этики при Московском космическом клубе. Я не берусь судить о многогранной деятельности Идлиса в ИИЕТ. На меня наибольшее впечатление произвели его работы о единстве законов материи на всех уровнях ее организации. Впервые я услышал об этом в его докладе на симпозиуме в Вильнюсе в 1987 г., а уже позднее познакомился с его работами в этой области. Попытаюсь изложить, как я понял его идеи.