- -

- 100%

- +

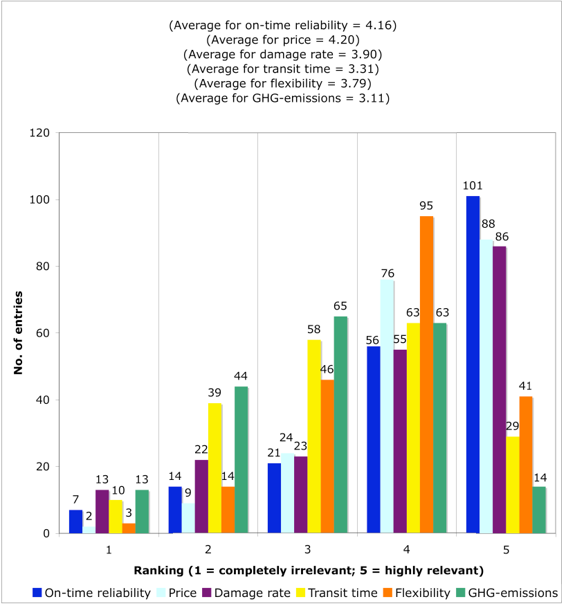

Abbildung 5: Kriterien der Verkehrsmittelwahl18

4.2 Wie wird der Schienengüterverkehr durchgeführt?

Im letzten Kapitel wurde die Aufteilung des Güterverkehrsmarktes genauer betrachtet. Doch wie wird der Güterverkehr auf der Schiene überhaupt durchgeführt? Dieses Kapitel soll diese Frage beantworten. Zuerst werden die verschiedenen SGV-Transportarten (Produktgruppen) erklärt. Dann geht es um die verschiedenen Produktionsformen, also darum, wie diese Produktgruppen transportiert werden. Die Informationen in diesem Kapitel stammen von folgenden Quellen.19

4.2.1 Produktgruppen

Der SGV lässt sich in die Produktgruppen Wagenladungsverkehr (WLV), Kombinierter Verkehr (KV) und den Stückgutverkehr unterteilen. Unter KV wird der Transport von Gütern über mehrere Verkehrsträger ohne Wechsel des Transportgefässes verstanden (vgl. Abbildung 6). Dabei wird nicht das Transportgut, sondern das Transportgefäss als Ganzes umgeladen. Dieses kann z. B. ein Container oder Wechselbehälter sein. Im WLV werden an das Transportgut angepasste, konventionelle Güterwagen verwendet. Beispiele wären offene Güterwagen für Bauschutt oder Schiebewandwagen (vgl. Abbildung 7). Auch im WLV kann das Transportgut umgeschlagen werden, nicht aber das Transportgefäss. Stückgutverkehre schliesslich umfassen alle Gütersendungen, die kleiner als eine Wagenladung sind.

In den folgenden Kapiteln wird nun beschrieben, wie die Gütertransporte auf der Schiene in der Schweiz durchgeführt werden.

4.2.2 Einzelwagenladungsverkehr (EWLV)

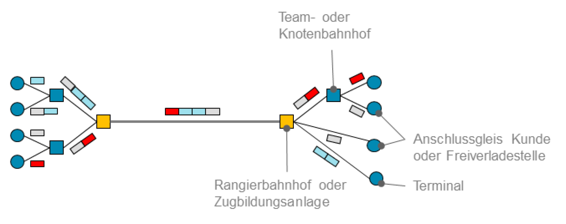

Im EWLV werden einzelne Wagen oder Wagengruppen transportiert. Dabei werden die Wagen verschiedener Kunden eingesammelt und in Rangierbahnhöfen zu Zügen mit dem gleichen Bestimmungsort zusammengestellt. Am Bestimmungsbahnhof werden die Züge zerlegt und die einzelnen Wagen auf die jeweiligen Kunden verteilt (vgl. Abbildung 8).

Abbildung 8: EWLV - Schematische Darstellung22

Die Kunden des SGVs, die sogenannten Verlader, werden dabei entweder über private Anschlussgleise (ca. 1`500), oder öffentliche Verladeanlagen und KV-Umschlaganlagen (ca. 200) an diesen angeschlossen.23 Zuerst werden die Güterwagen aus den Anschlussgleisen in den Teambahnhöfen gesammelt und zu Zügen zusammengestellt. Von dort aus werden sie zu den Rangierbahnhöfen (z. B. Limmattal) gefahren, wo sie nach Bestimmungsort neu formiert werden. In der Zielregion verläuft der Prozess in umgekehrter Reihenfolge bis zum Anschlussgleis.

In der Schweiz wird das EWLV-System von der SBB Cargo als alleinigem Anbieter betrieben. Dabei werden heute 154 Bedienpunkte bzw. Annahmebahnhöfe nach einem festen Fahrplan wie im Personenverkehr bedient, unabhängig von der nachgefragten Wagenzahl.24 Ausserdem können diese nicht einfach geschlossen werden, sondern benötigen dafür die Zustimmung des Bundes. Daneben bestehen 131 weitere Bedienpunkte, die aber nur bedient werden, wenn eine ausreichende Nachfrage besteht, worüber jährlich neu entschieden wird. Es gibt das Standardangebot Cargo Rail und das Über-Nachtangebot Cargo Express für zeitempfindliche Güter. Heute werden rund 55% des SGVs in der Fläche im EWLV durchgeführt, doch ist er seit Jahren von einem stetigen Rückgang betroffen (vgl. Kapitel 5.4.3).

Der EWLV hat verschiedene Besonderheiten und systemspezifische Vor- und Nachteile. Da die Fixkosten mit Bereitstellung von Rollmaterial und Infrastruktur sehr hoch sind, dafür die Betriebskosten relativ niedrig, wird das EWLV-System bei geringen Transportmengen unrentabel und braucht daher eine hohe Auslastung. Man spricht von einem natürlichen Monopol, da in der Schweiz nur für einen Anbieter ein rentables Auftragsvolumen vorhanden ist (vgl. Interview mit Peter Füglistaler und Kapitel 10.7.1). Doch dies bedeutet nicht, dass keine Konkurrenz bestehen würde: Es herrscht einerseits starker intermodaler Wettbewerb25, andererseits bei grösseren Mengen mit Ganzzügen (vgl. Kapitel 4.2.3).

Der wesentlichste Vorteil des EWLV-Systems liegt in der Bündelung grosser Mengen auf dem längsten Transportstreckenteil und dem direkten, fahrplanmässigen Versand bzw. Empfang von Sendungen bei einer Vielzahl von Kunden.26 So machen zwar die 25 grössten Kunden 70% des Volumens aus, doch können viele kleine Kunden davon profitieren. Auf der anderen Seite ist der Rangieraufwand im EWLV vergleichsweise hoch und der EWLV generell relativ komplex. Besonders die Bedienung der letzten Meile27 ist sehr aufwändig.

Wie bereits der Name EWLV sagt, gehört er zur Produktgruppe WLV. Doch grundsätzlich kann auch KV befördert werden, was heute teils gemacht wird, aber eher selten ist.28 Ausserdem werden mit Cargo Express Stückgüter zwischen 11 Standorten transportiert, wo sie auf die Strasse umgeladen und feinverteilt werden (vgl. Kapitel 9.6). Dieses Angebot wird Cargo Domizil genannt und von privaten Camionneuren angeboten (ehemals von der SBB).

4.2.3 Ganzzüge

Ganzzüge verkehren direkt vom Ausgangs- bis zum Zielort als Einheit und werden nicht getrennt oder rangiert. Wie im EWLV werden auch Ganzzüge in Anschlussgleisen, Freiverladen oder KV-Umschlaganlagen beladen.

Im Gegensatz zum EWLV können im Ganzzugsverkehr mit geringem Personal- und Zeitaufwand grosse Gütermengen billig transportiert werden, da der Rangieraufwand sehr gering ist. Doch sie lohnen sie sich erst bei grossen Gütermengen pro Transport. Bei solchen ganzzugsfähigen Transportlosen kann der Strassengüterverkehr kaum konkurrieren.

Während sich EWLV-Systeme erst bei einem ausreichend grossen Bediennetz rentieren und kaum zwei Netze parallel betrieben werden können, ist dies bei Ganzzugsverkehren nicht der Fall. Deshalb gibt es hier auch mehrere Anbieter und somit intramodalen Wettbewerb. Neben der SBB Cargo als grösster Akteurin ist insbesondere die BLS Cargo im Ganzzugsverkehr aktiv. Der Anteil des Ganzzugsverkehr am SGV in der Fläche beträgt etwa 35%.

4.2.4 KV-Liniensysteme

Unter dem KV wird «der Transport von Gütern mit zwei oder mehreren Verkehrsträgern»29 verstanden, wobei das Transportgefäss beim Umladen beibehalten wird. Dabei wird das Sammeln und Verteilen auf der Strasse durchgeführt (Vor- und Nachlauf), während die Transportgefässe auf dem dazwischenliegenden Hauptlauf gebündelt auf der Schiene transportiert werden. KV trifft man vor allem im Transit an, doch gibt es auch im SGV in der Fläche entsprechende Angebote. Der KV bietet sich dann an, wenn der Verlader und Empfänger kein eigenes Anschlussgleis besitzen und um die Verkehrsträger nach ihren systembedingten Stärken einzusetzen. Doch sind die Volumen in der Schweiz für einen effizienten Betrieb relativ klein und die Umschlagkosten verteuern den Transport (vgl. Kapitel 9.5).

Im SGV in der Fläche wird ein Anteil von knapp 10 Prozent im KV transportiert. Der KV macht zwar nur einen geringen Anteil aus, soll aber überproportional wachsen, da er im Wachstumsmarkt der Stück- und Sammelgüter stark ist.

Abbildung 9: KV-Liniennetz SBB Cargo

4.2.5 Import und Export

Ab dem ersten Umschlag der Import- und Exportverkehre werden die Transporte auf die gleichen Arten und Weisen wie im Binnenverkehr durchgeführt. Der Unterschied liegt im davorliegenden Transportteil im Ausland sowie der Integration in die Binnenverkehrssysteme.

Im internationalen EWLV kooperieren sieben Güterbahnen miteinander. Dabei werden die nationalen EWLV-Systeme über die Rangierbahnhöfe miteinander verbunden. Da die Netze in den Nachbarländern sehr stark verkleinert wurden bzw. in Frankreich und Italien praktisch eingestellt wurden, hatte dies aufgrund der abnehmenden Volumen wiederum negative Auswirkungen auf die SBB Cargo.

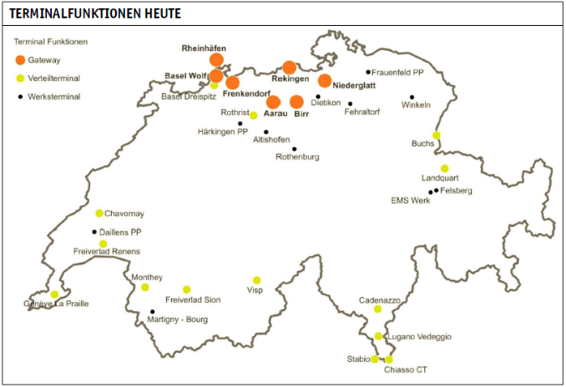

Im Import nehmen KV-Verkehre, insbesondere von und zu den Meereshäfen, eine wichtige Stellung ein. Sie machen im Import und Export einen Anteil am Aufkommen von über 30% aus, während er im Binnenverkehr bei nur 3% liegt.30 Dabei werden diese Verkehre heute in verschiedenen, dezentralen Terminals in der Nordwestschweiz abgewickelt (vgl. Abbildung 10). Danach werden sie entweder auf die Strasse umgeladen, im sogenannten Swiss Split ins EWLV-System integriert und direkt zu den Anschlussgleisen der Empfänger transportiert oder zu den regionalen Verteilterminals weiterbefördert. Es ist geplant, in Basel das Gateway Basel Nord als zentralen Hub für Import-/Exportverkehre zu bauen, um die an ihre Grenze kommende Terminalkapazität zu vergrössern, worüber am 29.11.2020 in Basel-Stadt abgestimmt wird (vgl. Kapitel 9.6).

Abbildung 10: Gateways für den Import/Export31

4.3 Güterverkehrspolitik

In diesem Kapitel wird die Güterverkehrspolitik in der Schweiz betrachtet. Dabei geht es um das Regulativ auf der Strasse und um die Förderung des SGVs in der Fläche. Weiter wird kurz auf den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur und die Verlagerungspolitik im alpenquerenden Güterverkehr eingegangen.32

4.3.1 Verkehrspolitische Instrumentarien im Strassengüterverkehr

Im Vergleich zu den Nachbarländern wird in der Schweiz ein grosser Teil des Güterverkehrs auf der Schiene abgewickelt. Dies ist insbesondere dem geltenden Regulativ im Strassengüterverkehr zu verdanken. Darunter fallen als wichtigste Bestandteile das Nacht- und Sonntagsfahrverbot für Lkws, die Gewichts- und Grössenbeschränkungen (40-Tonnenlimite), das Kabotageverbot und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Das Nachtfahrverbot ermöglich dem SGV den konkurrenzlosen Nachtsprung, indem Güter über die Nacht zu ihrem Ziel transportiert werden. Mit dem Kabotageverbot dürfen keine ausländischen Unternehmen im Schweizer Binnenverkehr tätig sein, was aufgrund der geringeren Arbeitsstandards im Ausland für den SGV gefährlich wäre. Die LSVA schliesslich ist eine Abgabe, die die berechneten, externen Kosten des Strassengüterverkehrs zu etwa einem Drittel internalisiert (vgl. Kapitel 6). Dabei ist die maximale Höhe für eine Transitfahrt durch die Schweiz vertraglich mit der EU auf 325 Franken festgelegt und die Höhe ist abhängig von der Euro-Kategorie. Um den KV zu fördern, wird die LSVA im Vor- und Nachlauf als Pauschale rückerstattet.

4.3.2 Verkehrspolitische Instrumentarien im SGV in der Fläche

Während im alpenquerenden Güterverkehr die Verlagerung von der Strasse auf die Schiene in der Verfassung festgeschrieben ist, besteht im SGV in der Fläche kein eigentlicher Verlagerungsauftrag. Trotzdem gibt es verschiedene Förderinstrumentarien. Dabei verfolgt der Bund das Ziel, die für den SGV notwendige Infrastruktur bereitzustellen und mit den Rahmenbedingungen einen eigenwirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen.

Die finanzielle Förderung des SGVs in der Fläche wird durch das Gütertransportgesetz (GüTG) geregelt, das 2016 totalrevidiert wurde. Der Bau, die Erweiterung und die Erneuerung von privaten Anschlussgleisen und KV-Terminals wird jährlich mit 50-60 Mio. Franken gefördert. Dabei darf der Investitionsbeitrag des Bundes 60% der Kosten nicht überschreiten. Zudem werden die Beiträge nur vergeben, wenn pro Tag mindestens zwei Wagen transportiert werden und bei KV-Terminals ein diskriminierungsfreier Zugang Dritter gewährleistet wird.

Die weiteren Anlagen des SGVs, konkret das öffentliche Schienennetz, Freiverlade und Güterbahnhöfe, sind Teil der öffentlichen Infrastruktur und werden wie im Personenverkehr über Leistungsvereinbarungen mit der SBB Infrastruktur gefördert.

Auch können neu Investitionen in technische Neuerungen finanziell gefördert werden. Dazu stehen 10 bis 15 Mio. Franken pro Jahr für den SGV und Personenverkehr zur Verfügung.

Mit dem GüTG wurden direkte Betriebsabgeltungen zuhanden der SBB Cargo im Umfang von etwa 30 Mio. Franken bis 2019 vollständig abgebaut. Der Bundesrat wollte die SBB auch von der Pflicht entbinden, Güterverkehr anzubieten, was aber vom Parlament abgelehnt wurde. Nur noch Schmalspurbahnen wie die RhB werden bei Beteiligung der Kantone direkt subventioniert. Zudem besteht eine Anschubfinanzierung bei neuen Angeboten.

Neben der finanziellen Förderung des SGVs gibt es weitere wichtige Bestimmungen. So wurde zusammen mit dem GüTG mit dem Konzept für den Gütertransport auf der Schiene die Entwicklung, Planung und Finanzierung der SGV-Anlagen konzeptionell festgelegt, um die für den SGV erforderliche Infrastruktur raumplanerisch zu sichern. Zur selben Zeit wurden mit dem Netznutzungskonzept und Netznutzungsplan Instrumente geschaffen, um die davor geltende Priorisierung des Personenverkehrs bei der Trassenvergabe zu beenden und für den SGV Trassen zu sichern.

Um den Eisenbahnlärm zu reduzieren, werden seit dem Jahr 2000 lärmarme Güterwagen gefördert und erhalten beim Trassenpreis einen Lärmbonus. Zudem gelten ab 2020 Emissionsgrenzwerte für alle Güterwagen, die auf dem Schweizer Netz verkehren (Verbot der lauten Graugussbremsen). Weiter werden auch Lärmschutzwände und Schallschutzfenster finanziert.

Bevor auf den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur eingegangen wird, ist noch anzumerken, dass der SGV seit 1999 liberalisiert ist und freier Netzzugang herrscht, das Schienennetz also jedem EVU unter Abgabe eines Trassenpreises offensteht (vgl. Kapitel 5.3.3).

4.3.3 Ausbau der Eisenbahninfrastruktur

Mit der FABI-Vorlage, die 2014 zur Abstimmung kam, wurde der Bahninfrastrukturfonds (BIF) geschaffen und der davor geltende FinöV-Fonds ersetzt.33 Der BIF ist ein zeitlich unbefristeter Fonds, durch den einerseits Betrieb und Unterhalt sowie andererseits der Ausbau der Bahninfrastruktur finanziert wird. Ausserdem wurden die Abläufe und Zuständigkeiten geregelt und die Gütertransportbranche wird miteinbezogen. Die Finanzierung erfolgt zum grössten Teil über allgemeine Bundesmittel, die LSVA, die Mehrwert- und Mineralölsteuer. Jährlich entspricht dies rund 5 Mia. Franken. Der Ausbau verläuft im Rahmen des Strategischen Entwicklungsprogramms (STEP) schrittweise in den sogenannten Ausbauschritten, die alle vier oder acht Jahre vom Parlament beschlossen werden («rollende Planung»). Dabei stehen für den jeweiligen Ausbauschritt finanzielle Mittel aus dem BIF zur Verfügung. Entsprechend der Höhe der Mittel können Ausbauprojekte umgesetzt werden. Bis 2050 sind rund 40 Mia. Franken für Ausbauten vorgesehen. Die Höhe der finanziellen Mittel wurde anhand der prognostizierten Nachfrageentwicklung bestimmt. Dabei richtet der Bund den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur vor allem auf die prognostizierte Nachfrageentwicklung aus, mit dem Ziel, Engpässe zu vermeiden.

Der Ausbau und die Finanzierung des Nationalstrassennetzes verläuft gleich wie bei der Schieneninfrastruktur. So sind bis 2030 über 13 Mia. Franken für Ausbauprojekte geplant.34

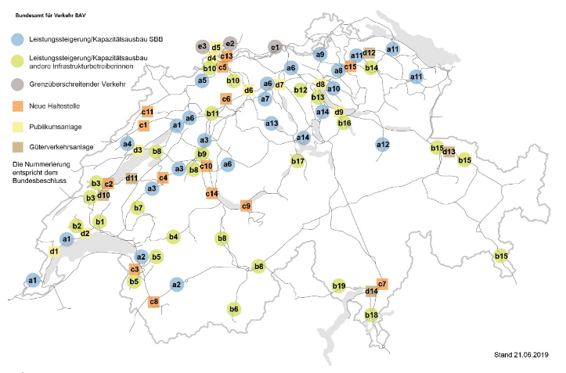

Für das aktuelle Eisenbahnpaket, den Ausbauschritt 2035, wurden 2019 12,89 Mia. Franken bewilligt (vgl. Abbildung 11). Für den Güterverkehr soll ein Ausbau der Trassen und insbesondere der Expresstrassen für kürzere Transportzeiten resultieren. Damit soll schweizweit ein Güterexpressnetz aufgebaut, auf der Ost-West-Achse der Halbstundentakt und die Einschränkungen während der Hauptverkehrszeiten des Personenverkehrs reduziert werden. Die meisten Ausbauprojekte dienen jedoch vor allem dem Ausbau der Angebote im Personenverkehr.

Auch in den letzten Jahren wurde mit Bahn 2000, NEAT, ZEB und weiteren Programmen viel Geld in die Eisenbahninfrastruktur investiert, wobei diese Ausbauten vor allem auf den Personen- oder Transitverkehr ausgerichtet waren.

4.3.4 Exkurs: Verlagerungspolitik im alpenquerenden Güterverkehr

Der alpenquerende Güterverkehr betrifft zwar vor allem den Transitverkehr. Da dort aber ein umfassendes Verlagerungsinstrumentarium besteht, ist es auch für den SGV in der Fläche interessant, diesen kurz zu betrachten.36

1994 wurde die Alpeninitiative in einer Volksabstimmung angenommen. Im anschliessenden Gesetz wurde festgelegt, dass der Strassentransitverkehr 2009 (später auf 2018 verschoben) auf maximal 650`000 Fahrten reduziert werden muss. Grund war die stark steigende Umweltbelastung entlang der Gotthardverkehrsachse im Alpenraum in Folge des schnell zunehmenden Strassengüterverkehrs nach dem Bau der Gotthard-Autobahn mit dem Strassentunnel.

Um dies zu erreichen, wurden verschiedene politische Massnahmen ergriffen: Mit der LSVA wurde eine Lenkungsabgabe eingeführt, um Strassentransporte zu verteuern. Doch da gleichzeitig aufgrund der EU im Rahmen der Bilateralen Abkommen die Gewichtslimite der Lkws von 28 auf 40 Tonnen angehoben werden musste, wurden deren Effekte fast vollständig kompensiert. Weiter werden Investitionsbeiträge an KV-Umschlagsanlagen gesprochen und nicht kostendeckende Angebote im KV an die Operateure abgegolten. Um zu verhindern, dass auf der Strasse die Arbeits-, Sicherheits- und Umweltstandards unterschritten werden, werden zudem sogenannte Schwerverkehrskontrollen durchgeführt, bei denen die Lkws kontrolliert werden.

Eine der wichtigsten Massnahmen ist zudem der Bau der NEAT mit den Basistunneln am Gotthard, Ceneri und Lötschberg, welche die Transitachse zu einer Flachbahn machen. Die Folge sind höhere Kapazitäten für den SGV, kürzere Strecken und Fahrzeiten sowie das Entfallen der Schiebelok bei den steilen Bergstrecken, was zu Produktivitätssteigerungen führt. Weiter wird auch der Ausbau der Zulaufstrecken im Ausland finanziell gefördert, da die Verlagerung des Transitverkehrs stark von den Bedingungen im Ausland abhängt. Zudem wird momentan die Gotthardachse für Lkws mit Eckhöhen bis 4 Meter ausgebaut (4-Meter-Korridor), um für diese mehr Kapazitäten bereitstellen zu können.

Weitere Massnahmen mit Wirkungen auf den Transitverkehr waren die Liberalisierung des SGVs und die Erhöhung der Interoperabilität (Harmonisierung technischer Standards) zwischen den nationalen Eisenbahnsystemen, welche im Transitverkehr für Effizienzgewinne und Qualitätszuwächse gesorgt haben.

Auch wiederholt diskutiert wurde eine Alpentransitbörse, welche die Überfahrtsrechte beschränken und versteigern würde. In Folge würde sich der Preis am Markt bilden und die Anzahl Alpenquerungen begrenzt werden. Doch muss dies aufgrund dem Landverkehrsabkommen der Bilateralen mit der EU verhandelt werden.

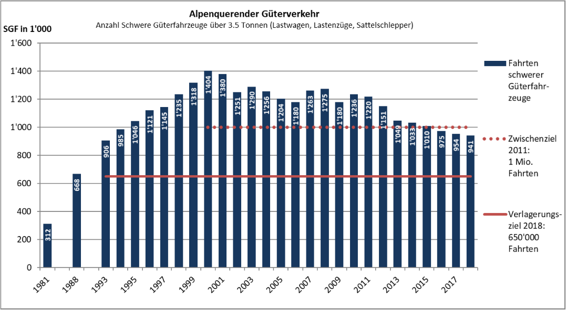

Trotz dieser Massnahmen wurden die Fahrtenziele wiederholt verfehlt (vgl. Abbildung 12). So wurden 2009 statt 650`000 Lastwagenfahrten 1,18 Millionen gezählt und auch 2018 waren es noch 941`000. In diesem Jahr wurden 39,6 Mio. Tonnen Güter durch die Alpen transportiert (1985: 16,7 Mio. Tonnen), davon 70,5% auf der Schiene, wovon wiederum die SBB Cargo einen Marktanteil von 65% hält.

5 Der Schienengüterverkehr von den Anfängen bis heute

Um das heutige SGV-System zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück zu den Anfängen der Schweizer Eisenbahn. Denn die heutigen Probleme lassen sich nicht losgelöst von der Geschichte betrachten. Dieses Kapitel resümiert die Geschichte der Schweizer Eisenbahn, unterteilt in vier Zeitabschnitte: Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die erste und die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie der Beginn des 21. Jahrhunderts. In jedem Zeitabschnitt wird jeweils die Entwicklung des Eisenbahnsystems, der Verkehrspolitik und des SGVs betrachtet. Dabei liegt der Fokus auf den Problemen und Schwierigkeiten sowie den Entwicklungen mit Auswirkungen auf den heutigen SGV.

5.1 Das 19. Jahrhundert – Die Zeit der Privatbahnen

5.1.1 Von der ersten Eisenbahn zur Verstaatlichung

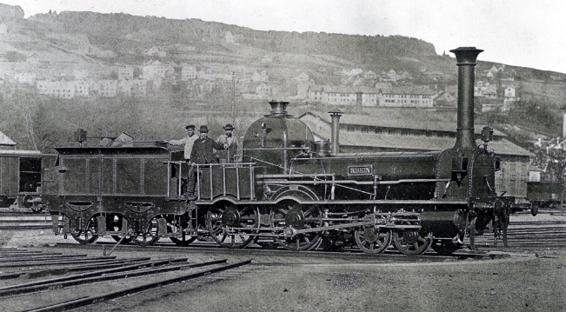

Das Eisenbahnzeitalter begann in der Schweiz im Jahr 1847 vergleichsweise spät, als mit der «Spanisch-Brötli-Bahn» von Baden nach Zürich die erste vollständig auf Schweizer Boden verlaufende Eisenbahn fuhr (vgl. Abbildung 13).39 Nebst Personen wurden auch damals Güter transportiert. Die Gründung des Schweizerischen Bundesstaates 1848 verlieh dem Eisenbahnbau einen Schub. Dabei erfolgten Bau und Betrieb der Eisenbahnstrecken in den ersten 50 Jahren durch Privatunternehmen. In Folge ruinöser Konkurrenz, vieler Konkurse, Streiks und der Furcht vor ausländischen Spekulanten wurde 1898 die Verstaatlichung der fünf grossen Privatbahnen in einer Volksabstimmung hoch angenommen.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Bau des Eisenbahnnetzes, wie es auch heute noch besteht, Grossteils abgeschlossen. Bis 1913 folgt nur noch die Lötschberg-Simplon-Strecke. Neben dem Eisenbahnnetz existiert ein ausgebautes Poststrassennetz, welches die Feinverteilung der Güter an von Bahnstrecken abgelegene Orte übernimmt. Die dafür zuständige Post setzt Pferdefuhrwerke ein, die ihren Höhepunkt erst im 2. Weltkrieg erreichen.

Die in diesem Jahrhundert entstandene Eisenbahn hat die Schweizer Siedlungsstruktur bis heute wesentlich geprägt. Auch konnte sich die Industrialisierung erst durch die Eisenbahn in diesem Umfang vollziehen, da die Güter um ein Vielfaches billiger, in grossen Mengen und stark beschleunigt transportiert werden konnten.

5.1.2 Schienengüterverkehr zu den Anfängen der Eisenbahn

Der Güterverkehr war in den ersten 120 Jahren der Schweizer Eisenbahnen der dominierende Verkehr und generierte die meisten Einnahmen. So gab es vor dem ersten Weltkrieg 20`000 Güterwagen gegenüber 5`000 Personenwagen. Zudem wurden Industrie und Landwirtschaft zulasten des Personenverkehrs begünstigt. Zu Beginn dominierten Stückgutverkehre, die in Packwagen an Personenzüge angehängt wurden oder als separate Güterzüge wie im Personenverkehr an allen Bahnhöfen hielten. Weiter wurden Eilgutverkehre und für grössere Sendungen Wagenladungsverkehre betrieben. Die Organisation erfolgte dabei über Briefe und auch der Betrieb war sehr personalintensiv. Als Kupplung hatte sich europaweit ein System mit Schraubenkupplungen durchgesetzt, während in Amerika bereits vor 1900 eine viel einfacher zu handhabende automatische Kupplung eingeführt wurde.

5.2 Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts – Geprägt durch zwei Weltkriege

Mit der Verstaatlichung und Zusammenführung der fünf grössten Privatbahnkonzerne zur neuen Schweizerischen Bundesbahn wurde zwar die ruinöse Konkurrenz beendet, doch waren die Probleme keineswegs gelöst.40 Denn die neue SBB erbte alle Schulden und Verpflichtungen gegenüber privaten Kapitalgebern sowie die veraltete Infrastruktur und das uneinheitliche Rollmaterial. Zudem bestanden politisch bedingt nicht kostendeckende Tarife. Die SBB musste nun nur aus ihren Einnahmen neben den Betriebskosten auch alle Schuldzinsen und Erneuerungsinvestitionen zahlen. In Folge wuchs der Schuldenberg in den ersten 40 Jahren stark an.