Maritime E-Bibliothek: Sammelband Abenteuer und Segeln

- -

- 100%

- +

Obwohl Olga noch einmal für ein Jahr nach Paris zurückging – wohl um sich zu vergewissern, daß sie dem Großstadtleben keinen Geschmack mehr abgewinnen konnte –, kehrte sie später wieder in das Urwaldhospital zurück. Zeitweise hat sie dem englischen Quäkerarzt Francis Catchpool assistiert, der während meines Besuches in Lambarene gerade in Europa weilte und von dem man sagt, er sei der einzige, der einmal Schweitzers Nachfolge antreten könnte. Es ist aber nicht anzunehmen, daß Olga in Lambarene eine Lebensaufgabe finden wird, wie die Schwestern Mathilde Kottmann, Ali Silver, Maria Lagendijk oder Tony van der Leer – dafür ist sie zu selbständig.

Schweitzers weiße Mitarbeiter sind vorwiegend Frauen, Krankenschwestern aus Holland, Elsaß-Lothringen, der Schweiz und aus Deutschland. Lambarene wird dominiert von der Persönlichkeit Albert Schweitzers – dann aber kommen die Frauen. Man hat den Eindruck, daß sie dort regieren. Das ist ein Eindruck, der weder Positives noch Negatives aussagt. Auch bei Schweitzers großem Schriftverkehr sind ihm Schwestern behilflich. Mathilde Kottmanns Schrift ist Schweitzers Handschrift auffallend ähnlich. Hat sie sie unwillkürlich der seinen angepaßt, oder schrieb sie schon vorher so?

Die männlichen Mitarbeiter wechseln häufiger. Als ich Lambarene besuchte, traf ich dort einen österreichischen, einen israelischen, einen japanischen und einen koreanischen Arzt. Dann Hilfskräfte, die auf der Durchfahrt waren und einige Monate bleiben wollten: Holländer, Schweizer, Deutsche, Amerikaner.

Meine Stunden in Lambarene waren gezählt, in Port Gentil wartete ein Boot. So schwer es mir fiel, ich mußte weiter. Während der Lotse mein Gepäck in den Einbaum brachte, kreisten meine Gedanken um die Frage: was wird aus Lambarene, wenn …? Schweitzer hat noch keinen Nachfolger bestimmt. Wer auch immer einmal seinen Platz ausfüllen wird, er vermag es nur als Mediziner – den Menschen Smweitzer, den Philosophen, den Theologen, den Bachforscher und Organisten kann keiner jemals ersetzen.

Lambarene war nichts ohne Albert Smweitzer, und es wird vielleimt nichts als eine historische Gedenkstätte sein, wenn der große Alte einmal nicht mehr ist.

Luxuspreise und Krokodile

In nur zwölf Stunden fuhren wir auf dem Ogowe von Lambarene nach Port Gentil zurück; das war die Hälfte der Zeit, die wir für die Fahrt flußaufwärts gebraucht hatten, als wir gegen die starke Strömung ankämpfen mußten.

Völlig durchnäßt von den Sturzbächen eines Tornados langten wir bei der LIBERIA IV an; sie lag zwar immer noch an ihrer Boje, hatte aber während meiner Abwesenheit auch ein paar Tornados über sich ergehen lassen müssen. Ihr Schanzkleid war aus den Fugen gerissen, und die Außenhaut hatte einige Kratzer abbekommen, aber das kann man nicht vermeiden, wenn die Strömung aus einer anderen Rimtung als der Wind kommt, das Boot gegen die Boje gesetzt wird und niemand an Bord ist, der es schützt. Auf alle Fälle war die LIBERIA nicht abgetrieben worden und an Land zersmellt – das war die Hauptsache!

Ich blieb noch ein paar Tage in Gabon, um mich auf meine dritte Atlantiküberquerung vorzubereiten. Aber ich litt – nicht etwa unter den Tornados, die weiterhin über mein Boot und mich hinwegbrausten, sondern unter den sündhaft hohen Preisen, die in Port Gentil verlangt wurden. Dieser Ort smien den zweifelhaften Ruhm zu genießen, das teuerste Pflaster Afrikas zu sein, allein das Haarschneiden kostete umgerechnet 8,50 DM! Trotz dieser Preise wächst die langweilige, brütend heiße kleine Stadt zusehends; sie schwimmt auf Öl, erzählten meine Bekannten, und dadurm entstehen natürlich ständig neue Arbeitsplätze.

Gabon ist eines der wenigen Gebiete Afrikas, in denen es noch von Großwild wimmelt: von Schimpansen, Gorillas, Elefanten, Flußpferden und Krokodilen. Albert Schweitzer erzählte mir, seine Obstplantagen seien früher häufig von Schimpansen geplündert oder von Elefanten niedergetrampelt worden.

Nicht selten hört man auch von überfällen durch Krokodile. So wurde ein 25 jähriger Europäer vor kurzem plötzlich von einer solchen Bestie erfaßt als er im Ogowe an seinem Boot arbeitete und bis zum Gürtel im Wasser stand. Er versuchte mit aller Kraft, dem Tier die Gurgel zuzudrücken – und tatsächlich: nach einer Weile ließ das Krokodil von ihm ab. Ein paar Stunden später konnte man den Schwerverletzten mit dem Privatflugzeug eines europäischen Holzfällers – diese Flugzeuge sind kein Luxus, sondern absolute Notwendigkeit in diesem unwegsamen Gelände – in ein Hospital bringen, wo es den Ärzten nach langen Bemühungen gelang, ihn zu retten.

Schlimmer erging es einem Seemann, der bei Außenbordarbeiten im Hafen von Port Gentil die Füße ins Wasser hängen ließ. Er wurde von einem Krokodil ins Wasser gerissen, und niemand konnte ihm mehr helfen.

Natürlich hielt ich stets Ausschau nach Krokodilen, wenn ich an Land paddelte, aber es ließ sich kein einziges blicken.

ACHTES KAPITEL

ZUM DRITTEN MAL ALLEIN ÜBER DEN ATLANTIK

Bevor ich Port Gentil verließ, verholte ich die LIBERIA IV noch einmal an die Mole, verstaute Proviant, tankte Wasser und Dieselöl und erhielt von André einen – Graupapagei.

Dieses Abschiedsgeschenk kam vollkommen überraschend. Zwar habe ich Tiere, besonders Vögel, sehr gern, aber an Bord hatte ich sie bisher noch nie genommen, das hielt ich für Tierquälerei.

Das einzige Tier, das mich vorher je eine Strecke auf hoher See begleitet hatte, war „Jim“, eine Heuschrecke, gewesen. Am siebten Tag meiner Überquerung im Faltboot saß „Jim“ plötzlich im Besanmast; wahrscheinlich hatte ihn der Passat von Afrika aufs Meer getrieben. Er blieb zwei Tage Gast an Bord, dann war er auf ebenso geheimnisvolle Weise wieder verschwunden – vielleicht vom Winde verweht, vielleicht entkräftet ins Wasser gefallen.

Unter großem Hallo der Segelfreunde vom „Yachtclub Ogowe“ legte ich mittags ab. Der Papagei war in einem Pappkarton recht notdürftig untergebracht, darin konnte er unmöglich über den Atlantik segeln. Also baute ich ihm zunächst einmal ein Vogelbauer aus einer Kiste, und da saß er nun, vollkommen verstört.

Inzwischen zerbrach ich mir den Kopf nach einem Namen. Schließlich taufte ich das Tier „Amigo“, denn um seine Freundschaft mußte ich jetzt werben: es war voller Angst, gab keinen Ton von sich und biß wütend in alles, was ich ihm vorsetzte. Verständlich! Wer wird schon gerne „zwangsverschleppt“? Jedoch am Abend schien Amigo es sich anders überlegt zu haben. Seine größte Wut war verflogen, er fing zu pfeifen an und fügte sich als geborener Philosoph und Optimist in das Unvermeidliche. Nur störte mich ein wenig, daß er ausgesprochen großzügig aß: das halbe Essen ließ er fallen.

Am zweiten Tag war Amigo wie umgewandelt, er pfiff mir freundlich zu, verriet mir seinen früheren Namen „Jacko“ und versuchte nicht mehr, in meine Finger zu beißen. Sobald ich mit ihm sprach, hielt er seinen Kopf hin, um gestreichelt zu werden. Ich hatte Hoffnung, daß wir beide ein gutes Team werden würden.

In den frühen Morgenstunden des zweiten Tages stand ich vor der winzigen spanischen Insel Annobón, die von Fernando Póo aus verwaltet wird. Nur alle acht Wochen einmal läßt sich ein Dampfer auf der Insel sehen – außer dem Funk die einzige Verbindung mit der Außenwelt. überraschend war es daher, daß ausgerechnet zur gleichen Zeit wie ich ein Flugzeugträger unbekannter Nationalität auftauchte. Er war übrigens genau so erstaunt wie ich und kam neugierig zur Nordseite der Insel, wo ich gerade vor dem Eingeborenendorf Anker warf.

Genau wie die anderen drei vulkanischen Inseln im Golf von Guinea, Fernando Póo, Principe und São Tomé erweckt auch Annobón den Eindruck einer Südseeinsel: aus einer Fülle tropischen Grüns, das ins kobaltblaue Meer eingebettet ist, ragen prächtige graublaue Felssilhouetten hervor. Vor den Strohhütten des Dorfes San Antonio erstreckt sich der grellgelbe Strand, an dem sich türkisfarbene Wellen zu weißem Schaum schlagen. Die grauen Dächer des idyllischen Dorfes werden von einer weißen Kirche und den Verwaltungsgebäuden überragt.

Während ich versunken dieses paradiesische Bild betrachtete, war ein großer Einbaum mit etwa zehn Afrikanern und zwei Spaniern längsseits gekommen, die ihre Dienstmiene aufgesetzt hatten. Als ich sie spanisch ansprach, verschwand die Dienstmiene auf der Stelle, und sie luden mich ein, an Land zu kommen und solange zu bleiben, wie ich nur wollte.

Muy bien – blieb nur das eine Problem, was ich mit Amigo machen sollte. Mitnehmen? Nein, ich würde ihn ja zur Nacht wiedersehen. Also stellte ich ihn in die Plicht; in der Kajüte hätte er sich allzu sehr geängstigt.

Die beiden Spanier hießen Rudolfo und Ricardo. Rudolfo war schwer bewaffnet, vielleicht wollte er einer eventuellen feindlichen Invasion seitens des Flugzeugträgers Widerstand leisten; „man kann ja nie wissen“, verteidigte er sich. Er war der „Gouverneur“ der Insel und vereinigte außerdem in seiner Person die Ämter eines Kantinenwirtes, Postmeisters, Polizeihauptmanns, Schiedsrichters bei Eingeborenenpalavern, Lotsen und Lagerverwalters. Ricardo dagegen war nur Krankenpfleger, Doktor und Hebamme; er richtete gerade ein neues Revier ein; wie ich war er nur Gast auf der Insel.

Lediglich alle zwei Monate – wenn der Dampfer kam – wurde den beiden etwas auf die Finger geschaut. Ansonsten war Rudolfo für zwei Jahre ungekrönter König in diesem Inselparadies; etwa 1500 Krausköpfe erwiesen ihm alleruntertänigste Ehre.

Allem Anschein nach war ich sein erster Gast. Grund genug, ein kleines Fest zu feiern. Rudolfo ließ ein Schwein schlachten, ein Huhn und eine Ziege. Während wir stundenlang speisten und mehrere Weinsorten probierten, heulte plötzlich der Wind durch die Fenster, begann es zu blitzen und zu donnern und in Strömen zu gießen. Man konnte keine 20 Meter weit sehen.

Nach einer Stunde schien wie üblich wieder die Sonne – man hätte nie geglaubt, daß in der Zwischenzeit ein Tornado über die Insel gebraust war. Mich beunruhigte das Schicksal Amigos. Mit meinem Schlauchboot pullte ich zur LIBERIA. Schon von weitem rief ich seinen Namen, aber kein Freund antwortete. Als ich in die Plicht kletterte, sah ich sogleich die aufgebrochenen Gitterstäbe. Amigo war durch den Tornado in Panik geraten, hatte in seiner Verzweiflung das Gitter auseinandergedrückt und war entflohen – in den Tod. Ich trauerte um ihn, von nun an wollte ich meinem Grundsatz treu bleiben und nie wieder ein Tier auf meinem Boot mitnehmen.

Wenn ich die Wahl hätte, würde ich von allen westafrikanischen Inseln Annobón den Schönheitspreis geben, so lieblich, friedlich und idyllisch ist es. Ich machte Ausflüge: zum Pico del Fuego, der wie ein erhobener Zeigefinger über die tropische Landschaft auf vulkanischem Grund ragt, zum Kratersee Lago Mazafin im Innern der Insel. In seinem flachen Uferwasser eilen Tausende und Abertausende von Gambusien umher, kleine Fische, die mit besonderem Genuß die Larven der Malaria übertragenden Mücken verzehren. Diese Fische wurden in fast allen tropischen Ländern aus Amerika eingeführt, damit sie den Menschen in seinem Kampf gegen die Malaria unterstützen.

Im Archiv der Insel ist ein Fall von „Tropenkoller“ verzeichnet: als der Gouverneur aller spanischen Guineagebiete Annobón einen Besuch abstattete, wurde der Inselfürst plötzlich verrückt. Was in seinem Hirn vorging, ob ihn die Konkurrenz wurmte, oder ob er einfach zu tief ins Glas geschaut hatte, ist nicht bekannt. Jedenfalls stürzte er sich bei einem Fest, das man zu Ehren des hohen Gastes veranstaltete, auf den Gouverneur und schnitt ihm mit den Worten „Hier bin ich Gouverneur!“ den Hals ab – nicht mehr und nicht weniger.

Die Zeit auf Annobón verging durch die Gastfreundschaft der beiden Spanier nur allzu schnell. Ein letztes Mal tischten sie auf: ein Schaf, Tortillas, Paella, Membrilla-Gelee, dazu Jerez-Wein, Turron, Champagner … wer weiß, wann sie jemals wieder Besuch bekämen, meinten sie. „Vaya con Dios!“ – alle winkten sie, als ich abfuhr: die Padres, die Afrikaner und nicht zuletzt Ricardo und Rudolfo …

Annobón wurde bald ein blasser Streifen am Horizont und verschwand. Afrikas Küsten lagen jetzt weit hinter mir, für eine ganze Weile würde ich sie nicht wiedersehen.

Vor mir lag, 1400 Seemeilen entfernt und mitten im Südatlantik, die britische Insel Ascension. Zehn bis vierzehn Tage rechnete ich für die Fahrt. Ursprünglich hatte ich den Atlantik ohne Zwischenlandung in Höhe des Äquators überqueren wollen, aber als ich meinen Segelfahrplan betrachtete, stellte ich fest, daß ich noch genügend Zeit für einen Abstecher nach dieser einsamen Insel übrig hatte. Ein Hochseesegler kann also durchaus einen Fahrplan einhalten, vorausgesetzt, er kennt sein Boot und die örtlichen Verhältnisse.

Sechstausend Meilen Küstenfahrt lagen hinter mir, sechstausend Seemeilen, in denen ich auf Riffe auf der einen und Dampfer auf der anderen Seite achten mußte. Jetzt endlich konnte ich auf dieser dritten Atlantiküberquerung fern der Dampferstraßen nachts wieder schlafen. Und jetzt endlich würde ich dazu kommen, in meine Bordbibliothek zu schauen. Vierhundert Bücher befanden sich an Bord. Dabei hatte ich einige bereits von Las Palmas aus nach Hause gesandt, weil in jedem Hafen neue hinzukamen. Als mein Boot in Freiburg an der Niedereibe etwas unkonventionell von Stapel lief, hatte es einen Tiefgang von 1,50 m, als ich von Freiburg zu dieser Großfahrt startete, lag die LIBERIA IV 1,80 m tief im Wasser, und weniger wurde es auf der ganzen Fahrt nie.

Wie mein Boot entstanden war

Der Wind sauste in der Takelage und füllte die Segel, der Mast arbeitete, und ich hörte ihn stöhnen; jedes wohlvertraute Geräusch erweckte ein Hochgefühl in mir. Ich fuhr zum dritten Mal auf eigenem Kiel nach Amerika. In einem soliden, starken Kutter, auf den ich mich verlassen konnte.

Monatelang hatte ich an der Ost- und Nordseeküste nach einem geeigneten Boot für diese Fahrt Ausschau gehalten, aber immer gab es zu viele Kompromisse zu schließen: mal war das Boot zu groß, dann wieder zu klein, mal zu schwach gebaut, dann wieder zu alt oder gar unverkäuflich.

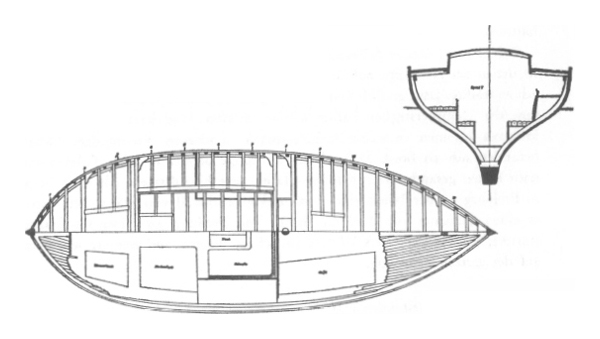

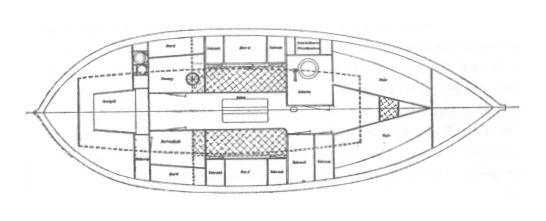

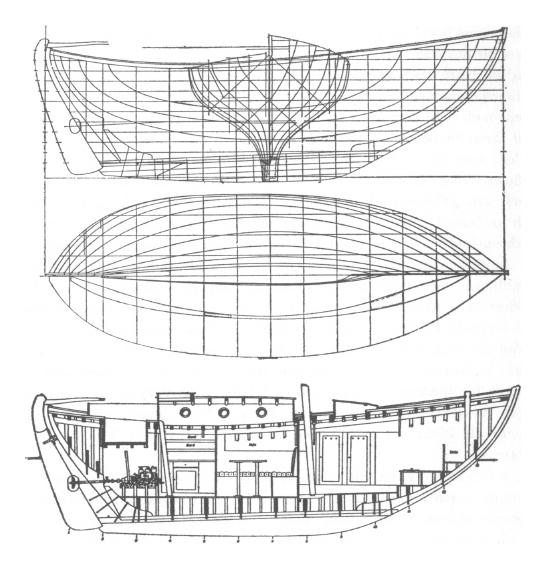

Segelriß 1:140 (hier ohne den später hinzugekommenen Klüverbaum).

Länge über Alles 8,98 m, Breite 3,15 m, Tiefgang 1,50 m, gr. Freibord 0,65 m, Verdrängung 7,5 t. Motor 18 PS Güldner-Diesel. Großsegel 21,56 m2, Fock I 8,50 m2, Klüver 7,31 m2, Ballon 22,46 m2, Fock II 5,57 m2.

Einrichtungsplan, Linienriß und Decksplan 1:90.

Die „LIBERIA IV“ wurde auf der Yacht- und Bootswerft H. Hatecke in Freiburg/Elbe für die Atlantiküberquerung gebaut. Der Entwurf des Bootes stammt von der Yacht- und Bootswerft Matthießen & Paulsen in Arnis an der Schlei, die das Boot 1947 als „Fischerei-Forschungsfahrzeug“ entwarf und baute. Das Boot mit seinen sehr starken eichenen Verbänden und seinen 32-mm-Planken ist eigentlich mehr als „Gebrauchsfahrzeug“ denn als Sportyacht anzusehen. Die „LIBERIA IV“ hat mit ihren rund 9 m über Alles die nach den Erfahrungen günstigste Länge für einen Weltumsegler mit ganz kleiner oder auch nur einköpfiger Besatzung. Der lang durchgehende Kiel sorgt dafür, daß das Boot mit festgesetztem Ruder allein seinen Kurs hält. Form, Bauart und Einhängung des Ruders sind so, daß es hier kaum eine Havarie geben kann. Der Ballastkiel besteht aus Gußeisen.

Ein neues Boot? Ich war skeptisch gewesen, denn ich hatte alle meine Fahrten selbst finanziert, und der Rest des Geldes, das ich in vielen Auslandsjahren verdient hatte, reichte nicht weit – glaubte ich. Dann jedoch machte ich einen „Minimumanschlag“ und suchte mit einem Freund nach einer Werft, deren Preise noch nicht dem deutschen Wirtschaftswunder angepaßt worden waren. Auf dieser Suche kamen wir nach Freiburg an der Niederelbe, und ich beschloß, mein Boot auf der Werft Heinrich Hatecke bauen zu lassen.

Soweit es ging, schaute ich selbst nach dem Bau; ich war dabei, als die Werft den gußeisernen Kiel legte, die Eichenspanten – teils „gewachsene“, teils im Dampf gebogene – setzte und die Außenhaut – 3 cm dicke Gebirgslärchenplanken – an die Spanten vernietete. Das Deck wurde aus Teakholz, die Aufbauten und die Inneneinrichtung aus afrikanischem Mahagoni hergestellt: auf der Steuerbordseite der Kartentisch, eine Eckbank, über der drei größere Borde eingebaut wurden, im Vorderschiff eine Koje, zwischen Mast und Koje ein Kleiderschrank, ein Schrank für Ersatzteile und Bücher.

Auf der Backbordseite befanden sich: die Kombüse, eine Koje, davor eine Bank, im Vorschiff ein Bücherschrank, ein Fotoschrank, eine Bank und ein Schrank für Werkzeuge. Ganz vorn im Schiff lag die Vorpiek mit Raum für Segel, Ankerkette und Ankertrosse. An den Motorenraum schlossen sich achtern die Plicht an, zwei Tanks für Treibstoff und ein Wassertank im Achterpiek.

Die Arbeit der Werft, die solide Bauweise, sowie die praktische Inneneinrichtung, waren überall gelobt worden. Auch die navigatorische Einrichtung entsprach meinen Erwartungen. Außer den Instrumenten und Fachbüchern, die ich schon im Faltboot mit an Bord gehabt, aber bei der Kenterung verloren hatte, (zwei Fluidkompasse, ein Chronometer, ein Sextant, der Nautische Almanach und Seekarten), führte ich einen Peilkompaß, nautische Tafeln, Küstenhandbücher, Leuchtfeuerverzeichnisse, ein Echolot und ein Transistorradio mit, das mir selbst in Gabon noch die Zeitzeichen Washingtons übermittelte.

Täglich 150 Beobachtungen

Vom Seewetteramt hatte ich Präzisionsgeräte zur Verfügung gestellt bekommen, um im Rahmen des Geophysikalischen Jahres meteorologische Beobachtungen durchführen zu können. Dreimal täglich mußte ich 50 bestimmte Fragen beantworten! Einhundertfünfzig Antworten! Es war das erste Mal, daß sich ein Einhandsegler dieser Prozedur unterwarf.

Diese Beobachtungen sollten Aufschluß geben über Wind, Sicht und Wetter, Luftdruck und Luftdruckänderungen, Lufttemperatur und Feuchte, untere, mittlere und hohe Wolken, Periode, Höhe und Richtung von Wellen etc. etc. Es fiel mir manchmal nicht ganz leicht, die Beobachtungen regelmäßig durchzuführen. Interessant sind sie nicht, die Temperaturmessungen ausgenommen. Als höchste Wassertemperatur maß ich einmal vor der Guineaküste bei Flaute 30,5 Grad Celsius.

Eine der Fragen, die immer wieder von Laien an Segler gestellt werden, ist die nach der Höhe der Wellen im Ozean. Daß es Dünungswellen gibt, die zum Beispiel durch einen Sturm in der Gegend von Neufundland entstehen und sich als gewaltige Brandung, die sogenannte Kalema, an der südafrikanischen Küste bemerkbar machen können, ist nur wenigen bekannt. Eine solche Dünung hat also unabhängig von der Windrichtung den ganzen Atlantik überquert. Einer der bekanntesten amerikanischen Sportsegler wunderte sich darüber, wie mein Faltboot diese „30 Meter hohen Dünungsberge“ heil überstehen konnte. Nun, Windwellen können bis zu dreißig Meter Höhe erreichen, als Ausnahmeerscheinung in einem langanhaltenden Sturm; die Dünung wird aber nicht einmal halb so hoch und ist auch für kleine Boote auf hoher See ungefährlich, weil sie sich im allgemeinen nicht mehr bricht.

Alle Wellen sind verschieden hoch. Die Ansicht, daß jede siebte bis neunte Welle höher sei als die vorhergehenden, ist falsch, wird aber dadurch unterstützt, daß es tatsächlich einen Rhythmus der Wellen gibt, jedoch einen unregelmäßigen.

Für Seeleute ist es entscheidend zu wissen, daß sie alle paar Stunden eine Welle erwarten können, die mehrfach so hoch sein kann wie die Durchschnittswellen. Große Dampfer, vor allem schwer beladene Erzschiffe, die im Sturm nicht rechtzeitig beidrehen, werden von einer solchen Welle zuweilen mit Mann und Maus verschluckt. In jedem Jahr hört man von Schiffsunfällen, bei denen die Katastrophe so schnell hereinbrach, daß selbst die modernsten Funkgeräte nicht mehr bedient werden konnten. Kleine Yachten hingegen schwimmen wie Korken auf dem Meer, sie drehen meist rechtzeitig bei, und die Riesenwellen können nicht auf sie einstürzen.

Als ich mit dem Faltboot über den Atlantik segelte, traten in den letzten drei Wochen steife und stürmische Passatwinde auf, die Wellen von einer durchschnittlichen Höhe von fünf bis sieben Metern erzeugten. Die Seen waren deshalb so hoch, weil der starke Wind schon seit längerer Zeit blies und weil sie auf den weiten Strecken, die sie zurückgelegt hatten, entsprechend anwachsen konnten. Aus dieser wildbewegten Meeresfläche ragten zusätzlich hin und wieder riesige, turmhohe Wellenkämme heraus, die mit lautem Getöst. in sich zusammenbrachen – ein Anblick, der mir Schauer den Rücken hinunterjagte. übrigens kann der „gezackte“ Horizont, der bei stürmismem Wetter auftritt und den jeder Seemann kennt und fürmtet, eine Vorstufe zu den haushohen Seen sein.

Kommodore Hayes von der S.S. Majestic geriet 1923 in einen Orkan, der die Seen bis zu 28 Meter hoch peitschte. Die Rekordhöhe aber wurde im Februar 1933 auf dem amerikanismen Marinetanker „Ramapo“ im Stillen Ozean verzeimnet … Auf seiner Fahrt von Manila nach Südkalifomien geriet das Schiff in eine Tiefdruckstörung, die sich über den ganzen Pazifik ausdehnte und in deren Gefolge die Winde von Sturm- auf Orkanstärke anschwollen. Als der Sturm seinen Höhepunkt erreichte, beobachtete der wamhabende Offizier, wie im hellen Mondschein eine von amtem aufkommende See zu solcher Höhe emporschnellte, daß sie über dem Krähennest des Hauptmastes zu sehen war. Da die „Ramapo“ in einem Wellental, dazu eben, lag, war es für ihren Kapitän R. P. Whitemarsh einfach, durch eine geometrisme Zeimnung die Höhe dieser Welle zu bestimmen: 34 Meter!

Trotz ihrer unglaublimen Höhen sind Windwellen weniger gefürmtet als die weitaus gefährlimeren Brandungswellen vor den Küsten, in denen die meisten Schiffe zerschellen, die unglücklimerweise hineingeraten. Am schlimmsten sind diese Wellen, wenn sie durm Erdbeben entstehen.

Als 1883 die zwischen Sumatra und Java gelegene Insel Krakatau explodierte, brauste eine etwa 30 Meter hohe Welle über die anliegenden Küsten der Sunda-Straße hinweg, zerstörte Dörfer, warf Dampfer weit ins Innere der Inseln und riß Zehntausende von Menschen mit sich ins Meer.

Es gibt noch höhere Wellen, die hömsten aller Meereswellen. Sie erreichen rund 100 Meter Höhe – und doch kann man sie nicht sehen, denn sie entstehen tief unten im Meer, wo Wasserrnassen versmiedener Temperaturen aufeinandertreffen. Forschungsschiffe sind diesen Wellen, die von den Ozeanographen „innere Wellen“ genannt werden, durm Temperaturmessungen, bei denen die Thermometer tief ins Meer gelassen wurden, auf die Spur gekommen.

In allen Weltmeeren fließen tiefe Strömungen, die noch kaum erforscht sind.

Wüste und Oase im Südatlantik

Die Fahrt nach Ascension verlief so ereignislos, wie man es erwarten konnte. Am zwölften Tage morgens erschien die dunkle Linie der Insel am Horizont, doch erst am Abend konnte ich in der Südwestbai ankern, und am nächsten Morgen verholte ich die LIBERIA nach dem kleinen Ort Georgetown.

Ascension ist eine Bergspitze, die aus dem mächtigsten Gebirgsmassiv unserer Erde, der Atlantischen Schwelle, herausragt. Diese Bergkette zieht sich 15.000 Kilometer von Island über die Azoren und Ascension zum Südatlantik, fast bis zur Antarktis hin; meist sind ihre Gipfel von vielen hundert Metern Wasser bedeckt.

Ganz Ascension scheint auf den ersten Blick aus rostbrauner Asche zu bestehen; einige 40 junge Vulkankrater haben ihr Innerstes nach außen gestülpt und einen Effekt erzielt, der der Insel die Bezeichnungen „Des Teufels Aschengrube“ und „Des Teufels Tintenfaß“ eingebracht hat. Bereits im Jahre 1501, als der portugiesische Admiral Joao da Nova Gallega die Insel durch Zufall entdeckte, sah er nichts als kahle braune Berge und Krater. Kein Baum, kein Strauch, kein Gras, kein Lebewesen war in Sicht, nur ein paar Schildkröten umschwammen die wenigen Sandufer.