Maritime E-Bibliothek: Sammelband Abenteuer und Segeln

- -

- 100%

- +

Das 19. Jahrhundert bringt die Abschaffung der Sklaverei. Freiheit: man läßt die Schwarzen laufen. Damit die Entwurzelten nicht ins Ausweglose laufen, gibt man ihnen ärztliche Hilfe, Schulunterricht, immer mehr politische Rechte. Die europäischen Regierungen beginnen, unter der wachsenden finanziellen Belastung zu stöhnen. Die Schwarzen, einst billiges Arbeitsvieh, werden jetzt eine teure Nutzlosigkeit. Zum Teufel mit ihnen!

Immerhin ist die Karibische See nun kein europäisches Schlachtfeld mehr. In Südamerika kämpfen die spanischen Kolonien unter Bolivar um ihre Unabhängigkeit und gewinnen sie. Im Krieg gegen die Vereinigten Staaten verliert Spanien seine letzte »westindische« Besitzung, Kuba.

So bleibt im 20. Jahrhundert von Spaniens einstiger Herrlichkeit nichts, von Frankreichs Ruhm nur ein paar zu »französischen Provinzen« erklärte Inseln, von Englands Seeherrschaft nur der unsichere Versuch, Urenkel afrikanischer Sklaven zu guten Demokraten zu machen.

Unsere Borduhr schlug 8 Glasen: Mitternacht! Das neue Jahr lag vor uns. Wir nahmen uns in die Arme.

Ich sagte nach einer Weile: »Du weißt, daß mein Urgroßvater im nordamerikanischen Bürgerkrieg für die Befreiung der Sklaven kämpfte. Mein Großvater erzählte mir von ihm und sagte dabei: ›Junge, eines Tages steht auch dir die Welt offen!‹ Ich denke jetzt oft daran – weniger an den idealistischen Reitersmann, der seinen Idealismus übrigens mit einem weggeschossenen Unterkiefer bezahlte, als vielmehr an das Wort meines Großvaters. Er wußte, daß man in die Welt hinausgehen und etwas wagen muß. Wir tun es und haben immer noch Angst. Lösen wir uns doch endlich von dieser Angst.«

Es sind nur 40 Seemeilen von der Marigot Bay auf der englischen Insel St. Lucia nach Fort de France auf der französischen Insel Martinique.

Während des ganzen Tages sahen wir die Vulkankegel von Martinique voraus. Als nachmittags die Sonne niedrig stand, begannen sie zinkgrün zu leuchten. Als abends die Sonne sank, glühten die Wolken über ihren Gipfeln rot auf, die Lavahänge färbten sich stahlblau, ohne jedoch den zinkgrünen Unterton zu verlieren.

Weit im Norden hob sich der Mont Pelée, davor stieß der Doppelkegel der Pitons de Carbet in die blutigen Wolken. 1300 Meter hochgetürmte Lavamassen grüßten zu uns herüber in einem Farbenspiel, das durchaus der schaurigen Vergangenheit dieser Vulkane entsprach. Manchmal gaben die Wolken die Kraterränder frei: es war, als zeige ein Untier im Schlaf die Zähne. Außer daß in ihren Schluchten Schwefeldämpfe quellen, schweigen die Ungeheuer zur Zeit. Das Grün der Vegetation reicht zu ihren Kraterrändern. Am Fuße der Berge konnten wir menschliche Siedlungen erkennen.

Ein Schauer, der über uns entstanden war, verdunkelte Teile des Meeres und des Himmels in Sintfluten. Der Passat frischte heftig auf und änderte die Richtung, so daß wir in die Baie du Fort de France kreuzen mußten.

Wilde Bergformen, wilde Wolkenbildungen, wilder Seegang – »Kairos« segelte schwer geneigt in diese Urwelt hinein, deren einziger Trost die menschlichen Zeichen waren: zur Nacht aufleuchtende Lichter und das Leuchtfeuer des Hafens. Ohne sie hätten wir uns gefürchtet, diese Insel anzulaufen.

Spät in der Nacht fiel unser Anker im Hafen.

Der nächste Morgen kam klar und friedlich. Die Stadt, sonnenweiß am Ufer, sandte Geräuschfetzen ihres lärmenden Lebens zu unserem Ankerplatz unterhalb des alten Forts.

Wir hatten die Flagge »Q« gesetzt – »an Bord ist alles wohl, erbitte freie Verkehrserlaubnis« – doch kein Beamter ließ sich sehen. Wir warteten den halben Vormittag, dann ruderte ich zu der französischen Jacht dicht neben uns. Ich fragte den Skipper, wie es seine Landsleute mit den Hafenformalitäten hielten.

Er lächelte entgegenkommend und sagte: »Oh, monsieur, beunruhigen Sie sich nicht ganz unnötig! Gehen Sie an Land. Irgendwann kommt jemand zu Ihnen. C’est la France!«

Wir beunruhigten uns also nicht unnötig, ruderten an Land und bummelten durch die Straßen. Vom tiefsten Schwarz bis zum leichtesten Gelb zeigten die Menschen alle Hautschattierungen. Sie schienen selbstsicherer und klüger als die tragikomischen Neger, die wir auf den englischen Inseln trafen. Es fehlte ihnen diese zukunftslose und darum unheimliche Clownhaftigkeit. Die Männer waren in ihrem Frohsinn ernsthafter. Die Frauen zeigten etwas wie französischen Chic, den ihr betäubender Parfumduft freilich an die Grenze des Erträglichen brachte.

»Halt mich fest, Liebste!« bat ich Elga.

»Du findest sie chic, nicht wahr?« sagte Elga.

»Du findest mich ohnmächtig, sehr bald«, sagte ich.

Wir gingen zum Platz mit den Bushaltestellen und erkundigten uns nach Rundfahrtmöglichkeiten. »St. Pierre« lasen wir an einem der grün-gelben Fahrzeuge. »Das ist die Stadt«, sagte ich, »die der Mont Pelée vernichtete.«

Vom Städtchen Morne-Rouge hatten wir am nächsten Tage einen umfassenden Blick auf das Mont-Pelée-Massiv. Sein Krater war wolkenverhüllt. Wie erstarrte Gletscher führten die Hänge aus Lava zum Meer. Auch in ihrer erloschenen Bewegungslosigkeit war Drohung. Felder und Anpflanzungen waren angelegt, wo irgend nur die Möglichkeit bestand zu pflanzen und zu ernten. Wie lächerlich betriebsam sind wir Menschen doch – oder ist es heroisch unbeugsam?

Der Bus fuhr zur Küste hinab. Wir stiegen aus – in die Stille einer vernichteten Stadt.

Vor 63 Jahren war nicht Fort de France das Handelszentrum der Insel, es war St. Pierre – eine Stadt, wie sie nur Franzosen gründen können: bunt, lebhaft, heiter, überschäumend. Am 8. Mai 1902 brüllte der Mont Pelée auf. Eine Wolke giftigen, entzündlichen Erdgases wälzte sich über die Stadt. Die Vernichtung kam so schnell, wie sich dieses liest. Eine explosionsartige Feuersbrunst flammte auf. Mehr als 30000 Menschen erstickten und verbrannten. Sechzehn Schiffe auf der Reede sanken. Bis auf den Nordteil lag die Stadt vernichtet.

Für diesen nördlichen Stadtteil brauchte der Berg ein Atemholen. Am 20. Mai fegte er ihn mit einer kochenden Schlammflut hinweg. Dann deckte er Trümmer und Leichen mit einem Stein- und Aschenregen zu.

Man versuchte, die Stadt wieder aufzubauen. Es wurde nicht mehr als ein Fischerdorf daraus, das wie in einer anderen Welt steht.

Zwischen den kleinen, in großer Hoffnung bunt gemalten Hütten und Häusern, duckten sich die Ruinen so schwarz, als wäre die Vernichtung gestern über sie hereingebrochen. Die heiße Ruhe des tropischen Mittags flimmerte in öden Straßen. Kein Laut ringsum.

Fischernetze waren über dem stumpfen Sande des Ufers zum Trocknen ausgespannt. Aufs Land gezogen, warteten unter Palmendächern Fischerboote auf die abendliche Ausfahrt. Ihre Namen »Talion«∗, »Bon Garçon«, »Madonna« wirkten wie stumme Hilferufe vor den Hängen des Vulkans.

Fischer in zerlumpten Hosen und breitrandigen Strohhüten reparierten den Motor eines Bootes. Eine Mulattin wusch im gebänderten Schatten der Netze ihre Wäsche. Und ein paar nackte Kinder spielten im Lavasand.

Das geschah alles leise, weil man auf Gräbern nicht singt und schreit noch lacht. Wir grüßten. Der Gegengruß kam wie aus einer anderen Welt.

Am Abend kehrten wir nach Fort de France zurück. Schrill grüßte uns die Unbekümmertheit dieser Welt. Am Denkmal d’Esnambucs vorbei gingen wir zum Landesteg. Wir ruderten zu unserem Ankerplatz. Die Stadt zeigte ein stolzes Lichtermeer und lärmte unter den Lavakegeln der Pitons de Carbet. Auf der Reede ankerten sechzehn Schiffe.

Sodom, Gomorrha, Atlantis, Pompeji, St. Pierre – wo beginnt jene andere Welt, wo endet diese Welt? In Fort de France? Wie Seiltänzer leben wir inmitten unserer perfekten Zivilisation.

Ich baute das undicht gewordene Auspuffrohr unseres Motors aus. Es mußte an Land geschweißt werden. Als wir nach einigen Tagen zum Auslaufen klar waren, kamen die Hafenbeamten zum Einklarieren.

»C’est la France«, sagte ich wissend.

Aber sie schüttelten weise die Köpfe und sagten:

»Non, monsieur, zuviel Arbeit – c’est la vie!«

Wir segelten »Kairos« nach Norden von Insel zu Insel. Dominica sandte uns Schwefeldämpfe herüber. Die Isles des Saintes boten uns den Schutz ihres Inselringes. Dieser Naturhafen war einst Stützpunkt der französischen Westindienflotte; hier glättete der Gallische Hahn seine zerrupften Federn. Gouadeloupe bedachte uns mit heftigen Fallböen, bevor es uns die Schönheit seiner Buchten schenkte.

Schönheit überall mit den Spuren der Vergangenheit und den Zeichen der Gegenwart: immer wieder mußten wir uns zum Abschied zwingen. Auf dem Kartentisch lag unter der jeweils zu wechselnden Inselkarte die Seekarte des Großen Ozeans. Wir sahen sie immer wieder.

Unsere letzte Fahrt zwischen den Inseln führte nach Antigua. Wir liefen um Mitternacht von der Bucht Deshayes auf Gouadeloupe aus, um English Harbour hier auf Antigua am nächsten Nachmittag zu erreichen. Der Passat wehte aus Ost mit Stärke 5. Es gab viele Schauerböen. Zwischen den Inseln stand, wie gewöhnlich, unruhige See. Wir teilten den Rest der Nacht in zweistündige Ruderwachen ein.

In der Kajüte war es stickig. Die Luken konnten nicht geöffnet werden. Schwitzend lag ich im Halbschlaf und träumte, daß das Schiff sich neigt und neigt – neigt und nie wieder sich aufrichtet. Poltern, Krachen!

Ich erwache in einem Wasserstrahl, der breit durch die Ritze der Luke strömt. Ich arbeite mich zu Tode erschrocken aus der aufgestellten Koje und werde gegen den Niedergang geschleudert, als sich »Kairos« endlich wieder aufrichtet. Ich stolpere an Deck.

Das Cockpit ist wassergefüllt. Seine Abflußrohre geben schmatzende Geräusche. Elga sitzt an der Pinne mit einem mondscheinspiegelnden, marmorierten, riesenhaften Wellenrücken hinter sich. »Ich hab’ sie nicht gesehen, diese See!« sagt sie. »Sie war plötzlich da – wie aus dem Nichts. Sie hat das ganze Schiff überflutet. Da!« Das gereffte Großsegel ist bis zur halben Höhe durchnäßt, das Petroleumlicht der Hecklaterne 2 Meter über Deck ausgelöscht, ebenso das der Positionslaternen. Ich sehe benommen nach Luv. Die See im Mondschein läuft hart mit Brechern, aber da ist nichts Ungewöhnliches.

Plötzlich begreife ich. »Mein Gott – Elga!«

»Ich war angebunden«, sagt sie. »Und jetzt bin ich naß.«

»Geh gleich ’runter und zieh dich um.«

Es muß ein Roller gewesen sein, eine von diesen Gewaltseen, die entstehen können, wenn alle wellenbildenden Momente besonders günstig zusammenfallen: Wind, Strom, Dünung, Windseegang. Sie sind selten, doch gefährlich, weil sie ohne Vorzeichen kommen.

Nachdem Elga sich umgezogen hatte, zurrte ich das während der Inselsegelei längst vergessene Persennig über die Luke und setzte die Laternen wieder unter Licht. Den Rest meiner Freiwache verbrachte ich damit, den Inhalt der aufgesprungenen Schrankfächer aus allen Winkeln der Kajüte zu sammeln und wieder einzupacken. Als ich Elga anschließend am Ruder ablöste, fühlte ich mich wie ein pensionierter Akrobat.

Zauberhaft zart in der rosaroten Morgendämmerung kamen Backbord voraus die Umrisse der Insel Antigua, Backbord querab die von Montserrat in Sicht. Von Osten zog blau-schwarz eine Schauerbö herauf, die uns während des ganzen Vormittags zu schaffen machte und die Ansteuerung der im Regen verschwundenen Insel Antigua erschwerte. Wir hielten mit 20° ostwärts vor, da wir den westwärts setzenden Strom aussegeln mußten. Unter keinen Umständen wollten wir westlich von English Harbour an die Küste kommen, da wir dann hätten aufkreuzen müssen. Die Einfahrt von English Harbour ist außerdem sehr schwer zu finden. Sie liegt zwischen zwei Felsenkaps, die sich überlappen.

Mittags kam die Sonne durch. Der Passat wehte mit Stärke 6 nun, immer noch aus Ost. Wir segelten bis dicht unter die Küste und fielen ab. Trotz der mehrmals im Handbuch gelesenen Küstenbeschreibung konnten wir die Einfahrt nicht entdecken. Wir segelten an den schroffen Shirley Heights vorbei. Da sollten alte Kasernen stehen – zu sehen war nichts von ihnen.

»Hier, Herr Admiral!« rief Elga plötzlich. »Da ist Fort Charlotte! Und da die Batterie auf Barclay Point!« Es waren graue Ruinen aus Nelsons Tagen.

»Sehr gut«, sagte ich, »a-hm – bringen Sie mir Dreispitz, Fernrohr und Entermesser.«

Da lag die Einfahrt. Wir setzten unsere Flaggen und liefen ein. Die Bucht ist schmal und gewunden in ihrem Verlauf nach Norden. Das schützt sie vor Winden aus allen Richtungen und macht sie hurrikansicher. Mit Festungen an beiden Seiten gab sie in alten Tagen der englischen Westindienflotte einen guten Hafen. Hier pflegte der Britische Löwe seine Wunden, wenn ihm das Fell zerzaust worden war. Heute ist English Harbour Stützpunkt einer internationalen Jachtflotte von Atlantikseglern.

Wir ankern im hinteren Teil der Bucht, nicht weit von der Pier entfernt. Etwa 25 Jachten aller Größen und Takelungsarten liegen dort mit ausgebrachten Bugankern, die Heckleinen belegt auf senkrecht in die Pier gerammten Kanonenrohren. Da sind auch jene, die wir bereits an Spaniens Küsten, auf Madeira oder in Las Palmas getroffen haben. Nach der Einklarierung, als Flagge »Q« bei uns niedergeht, besuchen uns die Freunde.

Bryan mit Frau und Töchterchen kommt als erster von seiner »Askadil« herübergerudert.

»Hallo, wie geht’s euch?«

»Sehr gut. Und euch?«

»Gut, danke. Wie lange?«

»30 Tage von Las Palmas nach Barbados.«

»Wir haben’s in 26 Tagen geschafft. Kinder, ich sag’ euch, ›Askadil‹ ist gelaufen! Und der Passat war gleichmaßig und stark.«

»Wir hatten 8 Tage nur umlaufende schwache Winde. Es war eine ziemliche Quälerei.«

»Wo?«

»1000 Seemeilen ostnordöstlich von Barbados begann es.«

»Sieh an, da lag auch die ›Slocum‹ fest. Ihr habt zu weit südlich gestanden.«

Während die Frauen ihre Verpflegungs- und Stauprobleme besprechen, hängen Bryan und ich bald über der Atlantikkarte und diskutieren.

»Nicht zu weit südlich, Bryan. Wir lagen auf der gleichen Route, die Hiscock zweimal segelte …«

So weben sich Geschichten über den Ozean. Sie werden für Jachtsegler zum Bestandteil der See wie Wind, Strömung und Wolkenzug. Sie sagen nüchtern, was Segler auf kleinen Schiffen richtig und was sie falsch machten. Glück oder Unglück heben sich aus persönlicher Freude oder subjektivem Leid zum Besitz aller, die auf gleichen Kursen segeln.

Man sagt heute allgemein, daß Segel von den Weltmeeren verschwunden sind. Das ist nur richtig in Hinsicht auf die moderne Berufsseefahrt. Mehr Jachten denn je kreuzen in langen Distanzen die Weltmeere.

In diesen Reisen liegt kein Profit, sie dienen keinem Zweck im üblichen Sinne. Sie werden oft mit bescheidensten Geldmitteln, mühsam erspart, und immer mit unbeirrbarer Zielstrebigkeit durchgeführt. Gewiß, sie reichen manchmal an die Grenzen des sinnlos Phantastischen. Eine Skala, die von krankhaftem Ehrgeiz bis zu weltfremder Träumerei reicht, liefert unzählige Motive. Sie enden mehr als einmal in Untergang, Strandung und Schiffbruch. Aber von der Mehrzahl wird auf diesen zwecklosen Reisen nüchterne, saubere Seemannschaft betrieben. Es werden Leistungen vollbracht, die ohne Zuschauertribünen und ohne johlendes Massenpublikum nach nichts weiter fragen als nach der Bewährung von Jacht und Mannschaft.

»Wo ist die ›Takebora‹ mit ihrem Einhandskipper?«

»Frag mich nicht«, sagt Bryan. »Irgendwo westwärts. Der Junge hat’s wirklich eilig.«

»Wann wollt ihr weiter?«

»Gar nicht.«

»Was? Aber –«

Bryan winkt ab. »Gil bekommt ein Baby. Wir wollen die ›Askadil‹ verkaufen und nach Sydney fliegen. Dort werde ich wieder eine Praxis eröffnen und – weißt du, wir segeln dann eben später von der anderen Seite in den Pazifik. Wenn die Kinder größer sind …« Er zuckt hilflos mit den Schultern.

Ich weiß, wie sehr dieser Mann an seinem Plan hing, die pazifischen Inseln segelnd zu besuchen. Ich weiß, mit welcher Hartnäckigkeit er alle Schwierigkeiten überwand. Und ich bewundere, mit welchem Können er seine »Askadil« segelt. Bei uns an Bord können wir alles mehr oder weniger teilen – bei ihm an Bord muß Gil, seine Frau, in erster Linie für das Kind da sein.

»Ihr könnt unsere Seekarten haben«, sagt er nach einem Schweigen. »Du sagtest mir mal, daß ihr in Panama die Karten für den Pazifik kaufen wollt. Ihr habt doch Australien eingeplant?«

»Ja.«

»Gut, dann gebt ihr mir die Karten in Sydney zurück.«

»Das ist eine große Hilfe. Vielen Dank, Bryan. Wir hörten inzwischen, daß die Lieferung von Seekarten in Panama äußerst ungewiß sein soll – übrigens auch in der US-Canal-Zone.«

»Kommt morgen ’rüber und sucht euch aus, was ihr braucht. Ihr spart ’ne Menge Porto.«

»Und Zeit, wenn das alles von England kommen muß.«

Am nächsten Tag holten wir uns fast 100 Seekarten, Spezialkarten und dazugehörige Handbücher von unseren Freunden. Unsere Freude wurde nur getrübt durch ihre Niedergeschlagenheit über das vorzeitige Ende ihrer Pläne.

English Harbour gab die erinnerungsreiche Kulisse zu unseren Vorbereitungsarbeiten für die Karibische See. Wenn ich in der Takelage hing, blickte ich oft zu den alten Hafengebäuden hinüber.

Hier waren die Großsegler eines Volkes repariert und ausgerüstet worden, das wie kein anderes die Weltmeere befuhr und Männer groß werden ließ, die kühl, sachlich und wirklichkeitsnah die Hohe Schule der Segelschiffahrt entwickelten.

Es lebt in den seefahrenden Völkern die Erinnerung an die Kunst dieser Segelschiffahrt und ebenso der Wunsch, sie nicht zu verlieren – sie, die dem Industrieunternehmen der Maschinenfahrt weichen mußte, nachdem sie in Jahrhunderten unter schwersten Erfahrungen entwickelt wurde. So segelt auf jeder Jacht ein Bruchteil Erinnerung mit, auch ein Bruchteil Gewissen. Es weiß um die Vollkommenheit, die der Mensch mit seinen großen Segelschiffen erreichte: mit eigenem Geschick Materie zu bilden und in eigener Entscheidung den Gesetzen der Natur zu gehorchen. Das ist der Einklang, den der wagende, sich mit dieser Erde auseinandersetzende Mensch erreichen muß – der Einklang von Materie und Geist und Freiheit. Ein Weg dorthin führt auf kleiner Jacht mit richtigem Kurs über die Weltmeere.

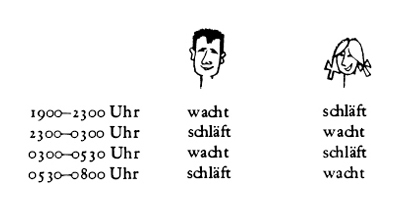

»Wir müssen eine bessere Wacheinteilung finden«, sagte Elga heute am Vorabend unseres Auslaufens. »Dieser Vier-um-vier-Stunden-Törn ist mörderisch.«

»Wie wär’s, wenn jeder während der Nacht zweimal 3 Stunden geht?« schlug ich vor. Das hörte sich im Hafen wundervoll an.

»3 Stunden sind als Wachzeit gut, als Schlafenszeit aber zu kurz«, gab Elga zu bedenken. Wir rechneten hin und her.

Schließlich hatte ich eine Idee. »Wir rechnen die Nacht immer mit 12 Stunden. Paß auf, Schlafmütze, wir machen die Nacht jetzt eine Stunde länger.« Und ich erklärte, was mir vorschwebte.

»Verstanden?« fragte ich dann.

»Nein.«

»Also – hier.« Ich malte auf eine alte Seekarte:

»Die Nacht hat nun 13 Stunden. Wir haben anfangs jeder 4 Stunden Schlaf. Du kannst sogar eine noch längere Freiwache haben, wenn du nach dem rechtzeitigen Abendessen vor 19 Uhr in die Koje kommst. Während des Tages teilen wir die Zeit zum Schlafen so, wie es Segelmanöver, Arbeit und Navigation zulassen.«

»Ja«, sagte Elga, »laß uns das ausprobieren.«

Nach dem Abendbrot ruderten wir zur »Bella Donna« hinüber. Bob und Sheila wollen in diesem Jahr über die Bahamas, Bermuda und die Azoren nach England zurücksegeln.

»Wer geht denn außer uns noch in den Großen Ozean?« fragte ich, als wir mit den beiden im Cockpit saßen, jeder mit einem großen Glas Rum-Cocktail, dessen Mixen Bobs anerkannte Spezialität war.

»Die ›Shireen‹, die ›Takebora‹ – ja, und ihr. Da ist auch noch die ›Posh‹«, sagte Bob. »Sie sind alle schon unterwegs Richtung Panama.«

»Wir sind also die Nachhut von vier Pazifikjachten. Erinnert ihr euch: in Las Palmas waren wir fünfzehn für den Atlantik. Es werden weniger und weniger, je weiter wir von Europa fortkommen.«

»Schreibt ihr uns?« fragte Sheila. »Es wäre schön, von Sonne und Segeln zu hören, wenn wir im Herbst wieder im Nebel sitzen.« Wir saßen und sprachen – sprachen bald über Winde und Kurse und Jachten. Wir wußten, daß dies unser letztes Gespräch für Jahre, vielleicht für immer war.

Dann nahmen wir Abschied.

Jetzt sitze ich in unserer Kajüte. Elga schläft bereits. Ich denke über die Freundschaft zwischen uns Jachtseglern nach. Sie ist intensiv und ehrlich – grenzenlos in Hilfsbereitschaft und Gedankenaustausch. Den gemeinsamen Stunden im Hafen folgen einsame Monate auf See. Dann hört man voneinander – durch andere Freunde, durch einen Brief. Und sieht man sich wieder: Jahre und Weltmeere liegen dazwischen. Die Freundschaft ist tiefer geworden.

So lebt zwischen den Kontinenten mit ihren staatlichen Grenzen eine kleine Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Sie kennen keine Sprach- und Grenzschwierigkeiten, keine Farb- und Rassenunterschiede. Politik ist für sie eine längst überwundene Kinderkrankheit. Stets ist ihre erste Reaktion: Unbekanntes verstehen zu lernen, das hat die See sie gelehrt – ihre zweite: zu helfen, wenn es notwendig ist. Sie kommen von überall her und gehen nach überall hin – auf kleinen Schiffen über das Meer, das ihr Leben und Denken formt.

Unsere Freunde standen am Ufer oder auf den Kajüten ihrer Jachren und winkten. Einige sprangen auf die alten Kanonen, andere kletterten in die Wanten der Mäste. Sie riefen alle: »Farewell!«

»Kairos« segelte aus der Bucht von English Harbour. Elga weinte. Ich schluckte. Die winkenden Gestalten wurden klein und verschwanden hinter den Ruinen der Battery auf Barclay Point. Wir waren plötzlich allein.

»Kurs 259 … Grad … am Kompaß«, sagte Elga vom Kartentisch. »Er führt genau … zwischen … Montserrat und … Redonde hindurch.«

Heiser sagte ich: »Es ist schön, immer wieder Abschied zu nehmen.«

Elga schüttelte den Kopf.

»Doch«, fuhr ich fort, »nach jedem Abschied brauchen wir uns um so mehr.«

Der atlantische Nordost-Passat ist ein Seewind, dessen blaues Wasser- und Himmelreich durch den Riegel der Westindischen Inseln erheblich gestört wird. Bevor er über den Cordilleren und Mangrovensümpfen des amerikanischen Festlandes enden muß, rafft er noch einmal alle Kraft zusammen und weht mit stürmischer Heftigkeit.

Unzählige Regenböen kamen. In breiter Front zogen sie über den Horizont: schwarze Regenwände, gekrönt von weißen Kumuluswolken. Während der vorige Schauer noch die Kimm voraus unsichtbar machte, fiel schon der nächste über uns her. Die zwischenzeitlichen Sonnenperioden reichten nicht aus, unsere Kleidung zu trocknen. So müßten wir Ölzeug tragen. Von außen regennaß, von innen schweißnaß – es war unerträglich. Aber wir wollten uns keine Lungenentzündung holen.

Der Wind war böig-unruhig. Ein Segelmanöver folgte dem anderen. Die Feuchtigkeit weichte die Haut der Hände auf. Blasen entstanden, entzündeten sich. Jeder Griff schmerzte, wenn die lahmen Finger sich ins Segeltuch krallten.

Erschöpft krochen wir in unsere Kojen. Unlustig quälten wir uns wieder an Deck. Wir verfluchten die Seefahrt.

Dann wurde das Wetter schön. Für vier Tage wehte der Passat gleichmäßig aus Nordost. Unser Bordleben nahm erträgliche Formen an. Der Abschiedsschmerz wich. Wir setzten die Passatsegel, gingen aber unsere Ruderwachen weiter, da wir wegen starken Schiffsverkehrs »Kairos« nicht sich selbst steuern lassen wollten. Unsere neue Wacheinteilung bewährte sich gut.

Wir hatten uns gerade wieder ans Leben auf See gewöhnt, als eine magische Klarheit über den Horizont stieg. Die Passatwolken, leichte Schönwetterwolken, wurden von ihr aufgesogen. Trotzdem wurde die Luft klebrig-feucht. Ein Schooner, der von achteraus langsam aufgeholt hatte, reffte Segel und drehte nach Süd ab. Wir segelten weiter.