- -

- 100%

- +

Vorwort

„Zauber-Zucker“ für eine gesunde Zukunft

Die Geschichte des Birkenzuckers

Wie viel Birke steckt im Birkenzucker?

Zuckeraustauschstoffe: So wirkt Xylit

Klinische Kariesstudien mit Xylit

Praktische Kariesprophylaxe

Schutz vor Plaque und Parodontitis

Weitere medizinische Wirkungen von Xylit

Süßer Segen für den Stoffwechsel

Schutz vor Osteoporose

Stärkt die Immunabwehr

Weitere Xylit-Anwendungen für die Gesundheit

Noch mehr positive Ergebnisse

Wer kann Xylit verwenden?

Tiere müssen verzichten

Produkte mit Xylit: was für wen und wie viel?

Zuckeraustauschstoffe

Erythritol – ähnlich und doch anders

Herstellung von Xylit

Xylit im Alltag – wichtige Fragen und Tipps

Rezepte mit Xylit

Literatur

Über die Autorin

Der bessere Arzt hilft vor dem Aufkeimen der Krankheit. Der schlechtere beginnt erst dann zu heilen, wenn sich die Krankheit bereits entwickelt hat. Und weil er so spät zu Hilfe kommt, nennt man ihn unwissend.

Aus dem chinesischen Medizinklassiker Su-wen

Vorwort

Zugegeben, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Aber man sollte es einfach einmal ausprobieren, der Versuch ist weder gefährlich noch teuer – und schon gar nicht ungenießbar.

Als ich vor einigen Wochen das erste Mal einen halben Teelöffel Birkenzucker in den Mund schob, war es schon seltsam. Immerhin ist Zucker seit Langem als „weißes Gift“, Dickmacher, Stoffwechselbremser, Karies- und Candidafreund sowie Diabetikerfeind verschrien. Das sitzt tief, zumal dieses Xylit-Pulver dem „bösen“ Rübenzucker auch äußerlich wie ein Ei dem anderen ähnelt. Dabei ist Xylit ein natürlicher Zuckeralkohol und wird aus verschiedenen Pflanzen oder Baumrinden hergestellt. Er schmeckt zwar wie Haushaltszucker und sieht auch aus wie dieser, wirkt aber völlig anders – nämlich gesund!

© Bettina-N. Lindner

Von meinem Speiseplan war normaler Zucker schon lange gestrichen – und jetzt das! Der Birkenzucker im Mund fühlte sich sündhaft lecker an, gleichzeitig war das Pulver höchst erfrischend, für meinen Geschmack sogar leicht zitronig. Der Birkenzucker verflüssigte sich schnell und ich konnte ihn ganz leicht zwischen Zähnen und Zahnfleisch im Mundraum hin und her spülen. Es ist so ähnlich wie das Ölziehen mit Sonnenblumenöl, nur dass es schneller geht und auch keine Überwindung kostet, weil es einfach ein süßer Gaumenkitzel ist.

Fast wie im Schlaraffenland

Wenn man die mit Xylit angefüllte Speichelflüssigkeit nach zwei bis drei Minuten (man kann auch gerne länger spülen), wieder ausspuckt, bleibt der süße Geschmack im Mund noch eine Weile erhalten. Auf Ausspülen und Nachtrinken sollte man für mindestens 30 Minuten verzichten, da der Birkenzucker ja noch weiter wirken soll. Tatsächlich beweist der Test per Zunge: Meine Zähne sind nach nur einer Anwendung spürbar glatter geworden! Und heute, Wochen später, fühlt sich der gesamte Mundraum stabiler, gesünder und einfach richtig sauber an. Ich bin begeistert! Den Zahnreinigungstermin bei meinem Zahnarzt hab ich abgesagt. Das gesparte Geld lege ich besser in Xylit an!

Es ist fast wie im Schlaraffenland: Kaugummis, die gut für die Zähne sind, und Zucker, der Kariesbakterien in die Flucht schlägt. Vor allem für Kinder ist es eine Freude! Man stelle sich vor: Sie dürfen jetzt naschen, weil es gesund ist. Und da inzwischen auch Schokolade, Kekse, Lutscher, Ketchup und andere Esswaren mit Xylit statt Zucker gesüßt sind, wird die Auswahl immer attraktiver.

© Microsoft ClipArt

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Die regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt entfällt deswegen nicht. Schließlich kann Xylit zwar Karies, Zahnbelag und Parodontitis in gewisse Grenzen weisen – alle Zahnprobleme kann er trotzdem nicht lösen (z.B. bei Zahnwurzelproblemen). Außerdem gab es ja auch ein Leben „vor“ Xylit – und die Folgen lassen sich mit Xylit alleine schwerlich auslöffeln. Wer seine Zähne überdies nicht gut pflegt, dem drohen unter Umständen trotzdem unerwartete Zahnarzttermine.

Aber ich merke, dass ich schon anfange weiter zu träumen: Vielleicht kann mir der regelmäßige Xylit-Verzehr so manch schmerzhafte Sitzung beim Zahnarzt, vielleicht sogar manch drohenden Zahnersatz in der Zukunft ersparen? Vielleicht kann der Zuckerersatz mich indirekt auch vor Schlimmeren wie Herzinfarkt oder Schlaganfall bewahren? All das wird sich zeigen. Für mich steht fest: Meinen morgendlichen Kaffee trinke ich nur noch mit Birkenzucker gesüßt. Ich verwende allerdings nicht zu viel Xylit, da er in größeren Mengen abführend wirkt. Das soll sich laut Forschungen aber mit der Zeit einspielen.

Ohne Zweifel haben wir es hier mit einer Art „Zauber-Zucker“ zu tun. Es gibt wohl keinen anderen Stoff, der so einfach so viel Geld im Gesundheitswesen einsparen helfen könnte. In Finnland und einigen asiatischen Ländern gehört Xylit schon heute fest zum allgemeinen Prophylaxe-Programm. Wollen wir hoffen, dass es auch bei uns bald so weit sein wird.

Dieses Buch möchte Ihnen ein Wegweiser sein, mit Birkenzucker zu mehr Gesundheit und (vielleicht auch) zu mehr Lebensqualität zu gelangen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen – und viel Erfolg mit dem Multitalent Xylit.

Bettina-Nicola Lindner

„Zauber-Zucker“ für eine gesunde Zukunft

Endlich: Die Tage von Karius und Baktus sind gezählt! Gegen Xylit haben die witzigen Zahntrolle aus dem berühmten Kinderbuch1 über Zahnpflege keine Chance mehr! Dass Kariesprophylaxe richtig süß sein kann – wer hätte das gedacht.

© Thorbjörn Egner

Im Gegensatz zu Zucker, der die „Löcher in den Zähnen“ verursacht, kann Xylit Karies wirksam reduzieren – indem er den verursachenden Bakterien schlicht die benötigte Nahrung verweigert. Neben dem antikariogenen Effekt kann Xylit (z.B. in Kaugummis) auch die Plaquebildung und die Produktion von zahnschädigenden Säuren vermindern und auch Parodontitis vorbeugen. Er ist aber nicht nur eine Wohltat für die Zähne, sondern auch für unseren Stoffwechsel, unsere Knochen und unser Immunsystem.

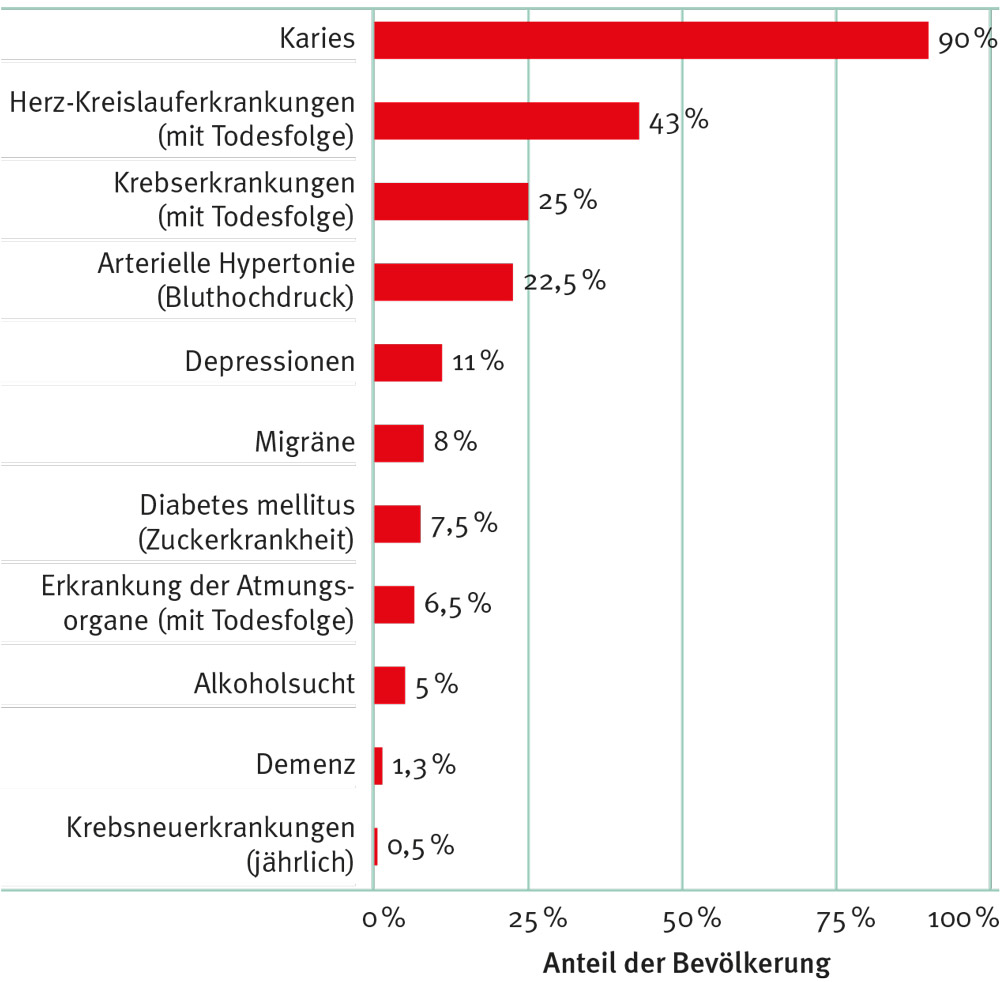

Dieser gesunde Zucker kommt genau zur rechten Zeit: Denn Karies ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts heute noch vor den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Volkskrankheit in Deutschland! Neun von zehn Menschen sind hierzulande von Karies betroffen, wobei die Zahnfäule häufig gar nicht mehr als Krankheit, sondern eher als Normalität angesehen wird.

Anteil der Menschen in Deutschland, die an den aufgeführten Volkskrankheiten leiden (Quelle: Robert-Koch-Institut, © Statista 2010)

Denn es scheint, dass es für viele im Alltag schon fast dazugehört: Karies hat man halt … Als ernsthafte Krankheit, die sie in der Tat ist, ist sie vielen Menschen noch nicht ins Bewusstsein getreten. In der heutigen Zeit gewöhnt man sich scheinbar an vieles. Die Reaktion auf gesundheitliche Risiken scheint oftmals von der mächtigen Informationsflut selbst wieder verschlungen zu werden.

Millionenfacher Zahnverlust pro Jahr

Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung der deutschen Zahnärzte stand es zwar vor 30 Jahren noch schlechter um die Gesundheit der Zähne als heute – möglicherweise hat die verbesserte Aufklärung über eine gründliche Zahnpflege hier Gutes bewirkt –, doch für eine Entwarnung sehen die Zahnmediziner trotzdem keinerlei Anlass. Denn jedes Jahr werden in Deutschland immer noch rund 10 Millionen Zähne aufgrund von Karies und Parodontitis (bakterielle Entzündung des Zahnhalteapparates) gezogen!

Apropos Parodontitis: 70 Prozent aller Deutschen sind von Mundgesundheitsproblemen in Zusammenhang mit Parodontitis betroffen – ohne dies zu ahnen. Das berichtet die IDI-PARO (die Interdisziplinäre Diagnostik-Initiative für Parodontitisfrüherkennung Stiftungs-GmbH) auf ihrer Website www.parodontitisfreies-deutschland.de. Viele finden den Weg in die Zahnarztpraxis nicht, weil sie den schwerwiegenden Zusammenhang von Parodontitis zu vielen Allgemeinerkrankungen nicht kennen, heißt es hier. Und dass eine mittelschwere Parodontitis das Schlaganfallrisiko einer Person um das 7-fache erhöhen kann: Rund 200 000 Deutsche erleiden jährlich einen Schlaganfall. Wissenschaftliche Studien bestätigen die Wechselwirkungen zwischen Parodontitis und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So kann Parodontitis auch das Herzinfarktrisiko um das Zwei- bis Dreifache erhöhen. Und es geht noch weiter: Parodontitis kann auch zu einer Erhöhung der Todesrate bei Diabetikern führen. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die Parodontitis nicht nur eine Komplikation des Diabetes mellitus darstellt, sondern auch die Ausprägung von Diabetes verstärkt und dessen Kontrolle erschwert.

Und es gibt noch mehr klinische Querbeziehungen: So leiden Parodontitispatienten beispielsweise sechsmal häufiger unter rheumatoider Arthritis als parodontal Gesunde. Und eine Parodontitis vervielfacht das Risiko für Frühgeburten tatsächlich um den Faktor 7,5.

Es gibt also viele Gründe, die dafür sprechen, dass wir neben einer gründlichen Zahnpflege Xylit in unser tägliches Leben integrieren sollten. Birkenzucker kann mithelfen, uns von gesundheitsgefährdenden Bakterien zu befreien, die nicht nur im Mundraum Krankheiten verursachen können. Auf den folgenden Seiten können Sie sich weiter über diese gesunde Zuckeralternative informieren. Die Forschungen zu Xylit laufen schon viele Jahre und es werden sicherlich noch zahlreiche Untersuchungen folgen. Am besten, Sie machen sich selbst ein Bild davon.

Bedenken Sie: Unsere Lebenszeit ist zum Teil, manche sprechen von 25 bis 50 Prozent, genetisch vorprogrammiert. Vieles hängt also davon ab, wie wir durchs Leben gehen. Dass gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung grundlegende Voraussetzungen für einen vitalen Körper sind, das wissen Sie bereits.

Und nun gibt es auch Xylit, der vielleicht so manche Probleme unserer oft denaturierten Welt wieder ins Lot rücken kann, wenn wir wollen. Die beste Möglichkeit, Karies vorzubeugen, ist die regelmäßige Zahnpflege, die Einschränkung des Zuckerkonsums und die tägliche Anwendung von Xylit als Pulver, Kaugummi und als Süßmittel in vielen Speisen.

Die Geschichte des Birkenzuckers

Xylit ist seit dem Jahr 1890 bekannt. Damals sonderten der deutsche Chemieprofessor Emil Fischer und sein Student Rudolf Stahel aus Buchenspänen eine neue Verbindung aus, die „Xylit“ genannt wurde. 1902 erhielt Dr. Fischer den Nobelpreis für Chemie in Anerkennung seiner vielseitigen Verdienste in der Chemieforschung. Zur gleichen Zeit gelang es auch dem französischen Chemiker M.G. Bertrand, eine Art Xylitsirup aus Weizen- und Haferhalmen zu isolieren. Deshalb geht die Entdeckung des Xylits auch auf zwei Forschergruppen zurück.

Der Name Xylit kommt vom griechischen Wort Xylon, zu Deutsch „Xylem“. Xylem ist der Wasser leitende Gefäßteil der höheren Pflanzen. Die Endung -ol im englischen Wort Xylitol, das auch im Deutschen verwendet werden kann, weist auf die chemische Natur des Xylitmeloküls hin. In der chemischen Fachsprache gehört Xylit zu den sogenannten Zuckeralkoholen. Das hat natürlich nichts mit gewöhnlichem Alkohol, dem Ethanol, zu tun, der berauschend wirkt und in Wein, Schnaps und Bier zu finden ist. Es ist die rein chemische Klassifizierung einer bestimmten Struktur.

50 Jahre vergingen, in denen das Thema Xylit forschungsmäßig in eine Art Dornröschenschlaf versank. Erst in den 1950er-Jahren kehrte Xylit wieder ins Bewusstsein der Menschen zurück. Damals erkannte der US-Forscher Dr. Oscar Touster aus Nashville, Tennessee, dass Xylit im Zwischenstoffwechsel des Menschen entsteht. Diese Entdeckung führte zu einer Wiederaufnahme der Untersuchungen, die neue biochemische Informationen über Xylit ergaben.

In Finnland erinnerte man sich während des 2. Weltkriegs wieder an das süße Xylitol. Wie im übrigen Europa war der Zucker knapp geworden. Nach dem Krieg arbeiteten Wissenschaftler der damaligen Finnish Sugar Company an der Isolierung von Xylit aus Xylose (Holzzucker) und entwickelten dann in den 60er-Jahren einen wirtschaftlich rentablen Herstellungsprozess für Xylit. Vor dieser Entwicklungsarbeit war Xylit nur eine sehr teure Forschungschemikalie in Labors gewesen. Bei dem ursprünglichen Herstellungsverfahren wurde die finnische Birke als Rohmaterial verwendet – daher wurde es in Finnland auch „Birkenzucker“ genannt.

Später begann man, Xylit aus verschiedenen Pflanzen herzustellen. Obwohl Xylit auch frei in der Natur vorkommt, ist es wirtschaftlich effektiver, Xylit durch einige wenige, einfache chemische Prozessabläufe aus diversen xylanreichen Pflanzenteilen herzustellen. Diese Verfahren ergeben dann genau die gleiche Struktur von Xylitmolekülen, wie sie in unserem Körper und auch sonst in der Natur vorkommen. Deshalb kann Xylit als eine natürliche kohlenhydratartige Substanz bezeichnet werden.

Hilfsstoff gegen viele Krankheiten

1965 begannen die Forscher am Zahnmedizinischen Institut Turku (Finnland), die Möglichkeit des Einsatzes von Xylit als Zuckeraustauschstoff zu untersuchen – das war der Anfang einer intensiven Forschungsarbeit an der Universität Turku, die bis heute noch in vollem Gang ist –, und Xylit international bekannt machte. Die sogenannten „Turku-Zuckerstudien“ belegten, dass Xylit als nichtkariogene (löst keinen Karies aus) und vielleicht sogar als antikariogene (kann gegen Karies wirken) Substanz betrachtet werden kann. Diese Studien wiederum führten zu weiteren Forschungsgruppen in aller Welt, die nicht nur Xylit als Hilfsstoff für eine bessere Zahn- und Mundgesundheit sehen, sondern auch als Unterstützung im Kampf gegen andere Erkrankungen wie Osteoporose, Diabetes, Übergewicht, Infekte und Allergien.

© Microsoft ClipArt

Eng damit verbunden sind die Wissenschaftler Professor Arje Scheinin, die Leiterin der Studien an der Universität Turku, sowie der finnische Professor Kauko Mäkinen, der als international anerkannter Xylit-Experte gilt. Die biochemischen Untersuchungen führte Dr. Eva Söderling durch. Nach den weltweit bekannt gewordenen Turku-Studien ist bis heute international eine Vielzahl weiterer Untersuchungsreihen hinzugekommen, die die ersten erfolgreichen Ergebnisse bestätigten und weiterführten. Mehr als 40 Jahre Forschung und Anwendung in der Praxis sind ein sehr solides Fundament. Es lohnt sich also, Xylit besser kennenzulernen.

Wie viel Birke steckt im Birkenzucker?

Toll! Birkenzucker! Das habe ich mir gedacht, als ich das erste Mal von Xylit hörte. Ein Stoff von der Birke soll so gesund sein für diverse gesundheitliche Probleme. Ich, als Heilpflanzen-Fan, hatte gleich das Bild von riesigen Birkenwäldern vor mir, die in Finnland in kraftvoller Natur herumstehen, um uns endlich von dem Trauma zu erlösen, dass Süßes ungesund sein muss … Bis ich dann einsehen musste, dass der Birkenzucker oft ein Maiszucker ist, weil er häufig aus Maisstrünken und nur noch selten aus Birken hergestellt wird. Und wenn doch, dann durchlebt er solch aufwendige chemische Prozesse, dass von der ursprünglichen Birke – dem Baum des Lichts, des Neuanfangs und der Schönheit – nur noch die Ausgangsspuren erhalten sind. Schade.

Mittlerweile bin ich damit versöhnt. Ich habe erfahren, dass Xylit immer gleich wirkt – egal, aus welcher natürlichen Quelle der Stoff hergestellt wird. Ich kaufe mir aber trotzdem nur den (etwas teureren) Birkenzucker aus Finnland, der zumindest nur aus Laubhölzern hergestellt ist (Birken, Buchen und andere Bäume). Und außerdem hat mich die Wirkung des Pulvers ja sowieso schon überzeugt.

© Microsoft ClipArt

Xylit bzw. Xylitol wurde anfangs also in größerem Umfang aus finnischen Birken hergestellt und bekam daher den Namen Birkenzucker. Heute aber wird für einen Teil des angebotenen Birkenzuckers eine Mischung verschiedener Laubhölzer mit nur geringen Birkenanteilen und großen Buchenmengen verwendet. Erhebliche Mengen von Xylit werden aber – wohl aus Kostengründen – heutzutage weltweit auf der Basis von Maisspindeln (Kolben ohne Körner) produziert, vor allem in China. Xylit befindet sich in natürlicher Form in vielen Früchten, Beeren, Bäumen, Gemüse und Getreide. Insgesamt ist die Xylit-Herstellung ein technologisch aufwendiger Prozess, der sich für den Käufer mit einem bisher wesentlich höheren Preis im Vergleich zu Haushaltszucker bemerkbar macht. Möglich ändert sich das aber bald – mit vielleicht steigenden Auftragszahlen in der kommenden Zeit.

Die luftgepolsterte, Wasser abweisende Birkenrinde ist ein guter Kälteschutz und im Norden gebräuchlich zur Dachisolierung. Aus der Rinde, weich wie Leder, fertigen die Lappländer Umhänge, Matten oder Taschen an, die Indianer in Nordamerika ihre ultraleichten Kanus. Die zarte weiße Innenrinde dient im Norden als „Baumpapier“, den Trappern und Indianern dagegen in Notzeiten als Vitamin-C-reiche Nahrung, auch „Trapperspaghetti“ genannt. Das Harz der Birke enthält antibiotische und teilweise berauschende Substanzen. Der älteste Kaugummi der Weltgeschichte besteht aus Birkenharz. In Schweden wurde ein 9000 Jahre altes Harzstück gefunden mit dem Zahnabdruck eines Steinzeitmenschen. (Quelle: Ursel Bühring, Freiburger Heilpflanzenschule)

Neue Forschungen zur Birke ergaben interessante Aspekte: Amerikanische Forscher des nationalen Krebsforschungsinstituts in Bethesda entdeckten, dass die Betulinsäure, eine Substanz aus der Birkenrinde, Krebszellen zerstören soll, und zwar speziell die des gefährlichen Melanoms. Das wird derzeit weiter untersucht. Bei den Kelten war bereits 1000 v. Chr. der 1. Mai ein religiöses Fest (der Maibaum ist eine Birke). Die Zweige galten als „Lebensrute“, deren Schlag Menschen und Tieren Fruchtbarkeit verleihen sollte.

Birkenblätter sind reich an Bitterstoffen, Gerbstoffen und Mineralien. Sie aktivieren und reinigen die Nieren und helfen Schadstoffe auszuschwemmen. Klinische Untersuchungen ergaben jetzt: Nach dem Genuss von frischem Birkentee steigt die ausgeschiedene Harnmenge bis auf das Sechsfache an. Abgekochte Birkenrinde heilt als Umschlag chronische Hauterkrankungen und auch Hautpilz.

Zuckeraustauschstoffe: So wirkt Xylit

Das Wort Zucker stammt ursprünglich aus dem altindischen Sanskrit-Wort S´arkara¯ für „süß“. Der Begriff wurde als sukkar ins Arabische entlehnt und gelangte von dort in den europäischen Sprachraum. Vor einigen Hundert Jahren war ein Kilogramm Zucker noch ein Vermögen wert und nur einige wenige Menschen konnten es sich leisten, das süße Pulver zu genießen. Ursprünglich wurde der Zucker aus Zuckerrohr gewonnen. Es gibt jedoch viele verschiedene Arten von Zuckern. Einige sind uns allen bekannt, etwa Traubenzucker, Rüben- oder Rohrzucker. Demgegenüber sind Zuckeralkohole wie Birkenzucker und Erythritol in Deutschland bislang noch relativ unbekannt.

© Microsoft ClipArt

Seinen Namen erhält ein Zucker im Allgemeinen von der Pflanze, aus welcher er zum ersten Mal gewonnen wurde. Darüber hinaus hat jede Zuckerart auch eine chemische Bezeichnung. Die chemische Bezeichnung für Birkenzucker lautet Xylitol. Xylitol gehört zur Gruppe der Zuckeraustauschstoffe und hat die Lebensmittelzusatzstoff-Nummer E 967. Birkenzucker ist ein weißes, süßes, kristallines Kohlenhydrat. Wenn man Xylit in den Mund nimmt, schmeckt er wie normaler Zucker und hinterlässt auf der Zunge ein erfrischendes Gefühl. Das kommt von dem Kühleffekt, der entsteht, weil Xylit der Umgebung Wärme entzieht, wenn es sich im Speichel auflöst.

Zuckerähnliches Süßungsmittel

Zuckeraustauschstoffe sind keine Süßstoffe, sondern zuckerähnliche Süßungsmittel, die in etwa die gleiche Süßkraft haben wie „normaler“ Zucker, aber nur etwa die Hälfte der Kalorien. Zum Vergleich: Zucker hat 4 Kalorien pro Gramm, Xylit nur 2,4 Kalorien pro Gramm. Als Zuckeraustauschstoff gehört Xylit in dieselbe Kategorie wie Sorbit oder Maltit (die jedoch weniger gesund sind).

Süßstoffe (wie Aspartam) haben dagegen keine oder fast keine Kalorien und sind – je nach Art – 300- bis 3000-mal süßer als Zucker. Sie werden synthetisch hergestellt und stellen für den Organismus Fremdstoffe dar (die oftmals schädlich sind).

Zuckeraustauschstoffe findet man meist in der Natur, etwa in Früchten, Bäumen und Rinden. Sorbit findet sich beispielsweise in Birnen. Xylit ist ein natürlicher Bestandteil von Birkenholz, Blumenkohl, Erdbeeren, Mais und anderen. Leider sind die Xylitmengen in diesen Früchten aber nur gering, sie betragen höchstens ein Prozent, sodass man sich über den Verzehr von z.B. Blumenkohl oder Erdbeeren nicht die zahlreichen gesundheitlichen Wirkungen des Stoffes einverleiben kann.

Auch unser Körper produziert Xylit. Er entsteht genau dann, wenn die Leber Kohlenhydrate abbaut (täglich etwa 5–15 Gramm). Daher kennt unser Körper den Zuckerstoff gut und weiß, wie er damit umgehen muss. Verzehren wir Xylit, wird der Stoff im Dickdarm von Bakterien in kleine Teile zerlegt, aufgenommen und später in Form von Wasser und Kohlendioxid wieder ausgeschieden.

© Microsoft ClipArt

Die Besonderheit des Birkenzuckers sind seine, in verschiedenen klinischen Studien belegten, wohltuenden Wirkungen auf den menschlichen Organismus.

Die Vorteile in Kürze: Xylit …

– beugt Karies vor, da die im Mund befindlichen Bakterien Birkenzucker nicht abbauen können und somit keine Säure im Abbauprozess entstehen kann,

– beugt Zahnbelag und Zahnsteinbildung sowie Parodontitis vor,

– fördert den Mineralienrückbau der Zahnemaille,

– verhindert Karies an bereits angeschlagenem Zahnschmelz,

– vermindert die Bakterienübertragung von den Eltern auf die Kinder,

– ist gut für die Figur, es hat 40 Prozent weniger Kalorien als Zucker (240 kcal pro 100 Gramm),

– reduziert das Hungergefühl,

– kann Mundgeruch vermindern,

– hat einen niedrigen glykämischen Index (7)

– hält den Blutzuckerspiegel niedrig und stabilisiert ihn,

– kann den Insulinbedarf des Körpers ausgleichen bzw. verringern,

– kann auch bei Schwangerschaftsdiabetes eingesetzt werden,