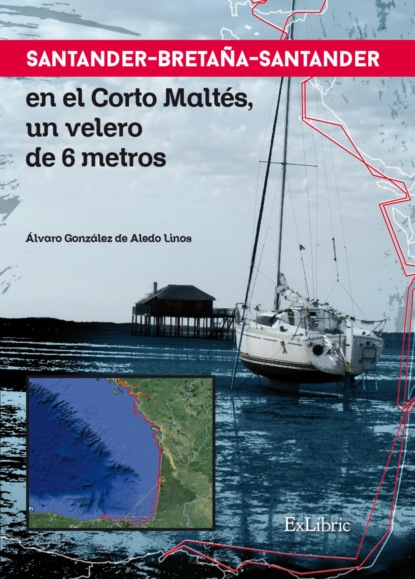

Santander-Bretaña-Santander en el Corto Maltés, un velero de 6 metros

- -

- 100%

- +

Para controlar el rumbo o la dirección del barco fondeado instalé un chivato de fuera de rumbo o de garreo para la siesta o para la noche. Sienta mal estar echando un pestañazo o durmiendo por la noche, presentir que ha habido un cambio de rumbo o que el barco ha garreado o borneado, y tenerte que levantar de la cama para salir a la bañera a comprobarlo. Para evitar levantarme coloqué una brújula de montaña, de las que tienen la base transparente y que por lo tanto puede verse la aguja desde debajo, en el techo de la cabina justo encima de donde duermo. Cuando me acostaba ponía la alidada sobre la aguja que marca el Norte, y si presentía algún cambio de rumbo o un garreo miraba si la aguja se había desviado de la posición que tenía al principio. Cuando el barco garrea lo primero que hace es cambiar su posición respecto al viento, y en vez de recibirlo por la proa lo hace por el través y por lo tanto cambia su posición respecto al Norte. Este chivato ha sido una gran idea y lo utilicé habitualmente en todas las siestas del viaje y en los pocos fondeos nocturnos. También resultó útil cuando estuvimos fondeados en una zona de corrientes de marea, como todo el golfo de Morbihan. Al invertirse la marea la corriente cambia de dirección, y puedes acercarte a la rocas o a espigones peligrosos. Tener ese chivato encima de la cama me permitía tranquilizarme y, tras una ojeada, seguir durmiendo.

Respecto a la cartografía, tenía en formato electrónico desde la vuelta a España la carta Navionics Gold XL-9-46XG de Europa y Norte de África, que curiosamente, tres años después, aún tenía actualizadas las mareas y las corrientes de este año. En papel llevaba la guía Imray “Atlantic France” (North Biscay to the spanish border) en su última edición inglesa de 2010 (estuve esperando la traducción española, anunciada para mayo de 2015, pero finalmente no salió antes de marcharme) y por el camino compré las Navicarte francesas 255 (Bassin d’Arcachon), 1024 (Royan-Capbreton) y 246 (Golfe de Morbihan), que por su detalle son las que tuve en el expositor vertical de la mesa de cartas la mayor parte del tiempo. Por otra parte, a mitad del viaje (en el intercambiador de libros de la marina de Arzal) conseguí el Bloc Marine 2013 del Atlántico, el Mar del Norte y La Mancha, obra náutica de referencia en Francia, que incluye los puertos y la costa desde Bélgica hasta Marruecos. También llevaba unos números atrasados de la revista francesa Voiles et Voiliers; un equipo de sus periodistas había dado la vuelta a Francia en un Sun 2500 amarillo entre 2005 y 2006 y habían publicado las rutas seguidas y sus experiencias. Las zonas que íbamos a recorrer nosotros estaban publicadas concretamente en los números de enero a junio de 2006.

Aunque no sea un instrumento propiamente náutico, considero una mejora para esta navegación haber dispuesto de un teléfono móvil Smartphone Android que en la vuelta a España no tenía, especialmente para obtener el pronóstico meteorológico. Descargué la aplicación de Winfinder que te da el pronóstico para navegación costera de los siguientes nueve días, aunque ya se sabe que solo son fiables los próximos 3-4 días. Es evidente que no disponía a bordo de medios más sofisticados como fax, conexión Internet o satelital para descargar ficheros GRIB, etc. Los ficheros GRIB (Gridded Binary) son archivos que contienen datos de predicciones meteorológicas hechas por un ordenador. Su principal ventaja es que incluyen mucha información en archivos muy pequeños, lo que facilita su descarga por e-mail vía radio o satélite (que obviamente hay que tener a bordo). Y su principal inconveniente que se publican sin revisar por un meteorólogo. Y además estas predicciones globales de los campos de presiones, borrascas y anticiclones, etc., a nivel mundial, que son tan útiles en las largas travesías sobre la vasta superficie plana de un océano, en la navegación costera no tienen en cuenta la orografía y las peculiaridades y relieves de la costa, que sí tienen los pronosticadores más locales como Windfinder. Lo que yo hacía era consultar el pronóstico en Windfinder mientras estaba en tierra con wifi y capturaba las pantallas de los siguientes 2-3 días, así las tenía disponibles en la “galería” del teléfono cuando quisiera. Eso me evitó el engorroso trámite de copiar en papel los pronósticos, que había sido uno de los “deberes” diarios durante la vuelta a España, y para el que me había hecho hasta una plantilla en blanco para simplificarme la tarea. El teléfono también me facilitó la tarea de actualizar el blog cada día, pues no tenía que cargar con el portátil hasta encontrar un café con wifi. Lo hacía con el teléfono, aunque mi enjambre de dedos se perdía un poco en aquel teclado tan minúsculo.

A veces los pequeños detalles te simplifican la vida, y no es excepcional que cuando preguntan a navegantes que han dado la vuelta al mundo por lo más incómodo que han vivido, te contesten que un traje de aguas que filtraba, unas botas que les dejaban los pies fríos o un banco que era demasiado duro. Pues en este apartado catalogo yo la tontería de la adquisición de una silla plegable para la cocina. El Tonic 23 tiene una altura bajo techo en el pie de la escalera de descenso de 1,77 metros. Pero eso es en la línea de crujía, en cuando te desplazas hacia babor para cocinar la altura baja y hay que cocinar agachado. Eso es incómodo y te destroza el cuello y la espalda. En la vuelta a España pusimos una cincha antiescoras que aparte de permitirte tener las dos manos libres para cocinar, disminuía tu altura aparente al situarte con los pies separados y el cuerpo echado para atrás, con lo que no tocabas el techo. Para la navegación a Bretaña compramos una sillita plegable que nos permitía cocinar y fregar sentados, lo que nos evitó muchos dolores de espalda, y además ofrecía un asiento más alrededor de la mesa cuando venían invitados. Al ser plegable se estibaba perfectamente debajo de la escalera de entrada o colgada en la esquinita entre la cocina y el fregadero. En las primeras semanas de navegación se rompió y fue un verdadero incordio cocinar sin ella hasta que la sustituimos.

Para evitar que se cayeran al mar las velas de proa, y especialmente el espí, y las demás cosas que se manejan en el triángulo de proa (defensas, cabos de amarre, etc.) e incluso para más seguridad de la persona que hiciera las maniobras, instalamos una redecilla de protección en la borda. En vez de una red se trató simplemente de una filástica pasada en zig-zag entre el quitamiedos y la regala, pero que ya había probado en mi barco anterior con buenos resultados. A pesar de lo fina que es aguanta perfectamente el peso de una persona que se resbale en la cubierta, y es especialmente útil al arriar el espí, que de otra manera tiene una tendencia fastidiosa a caerse al agua. No la prolongué hasta la popa porque interrumpiría la colocación de los puntales en los costados del barco, y en popa interferiría el recorrido de la manivela del winchi.

Todos los temas relativos al seguro, documentos, tarjeta sanitaria, justificantes el IVA del barco y los aparatos, permisos de pesca, etc., están detallados en el libro de la vuelta a España y no hay nada que añadir a lo que dije allí. La cacea y otros aparejos de pesca en este viaje no los llevé, dada mi poca suerte previa y el lío de la validez de los permisos en otro país.

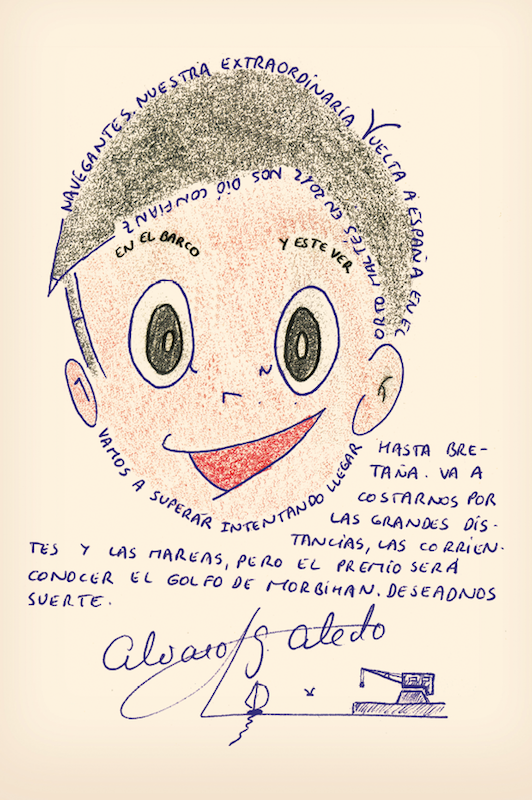

Como en el libro anterior he incluido en cada capítulo una “Dibucarta”. Es un dibujo hecho con las letras de un texto que narra alguna de las anécdotas o detalles del capítulo. Suelen leerse de izquierda a derecha en el sentido de las agujas del reloj, y si el texto se interrumpe con puntos suspensivos debe seguirse donde reaparece ese mismo número de puntos suspensivos, dos, tres o cuatro. Al final hay un anexo con la transcripción de todas ellas.

Tampoco han variado las motivaciones del viaje, que no eran ir a ver qué pasaba al otro lado del golfo de Vizcaya sino disfrutar de la navegación sin prisas, descubriendo los sitios y las personas de por donde navegásemos. Volver a demostrar que no hace falta tener un barco grande para disfrutar de la navegación de crucero, y que incluso tener uno pequeño puede ser un aliciente o tener ventajas a la hora de acceder a sitios difíciles o de ser mejor recibido en los puertos. Como dije en el libro anterior, si estas líneas ayudan a algún navegante de fin de semana a romper sus ataduras y ampliar los horizontes de su pequeño velero, el esfuerzo de escribirlo me habrá merecido a mí la pena, y a él le habrá asegurado la aventura y la felicidad en estos tiempos de existencias rutinarias en que todo parece encaminado a hacer el mundo lo más aburrido posible. Como dijo Paulo Coelho en El alquimista, si crees que la aventura es peligrosa prueba la rutina, es mortal.

Para terminar, todos los lugares han sido georeferenciados (coordenadas de latitud y longitud) para poder seguir mejor nuestra aventura en un navegador.

[1]. Contada en el libro La vuelta a España del Corto Maltés. De Santander a Santander en un velero de 6 metros, de la editorial ExLibric, y en el blog: http://cortomaltes2012.blogspot.com

Capítulo 2

La conocida costa de Cantabria

y la ría de Bilbao

El 3 de junio de 2015 salimos a las 9:30 de Santander rumbo al Este con la intención de que nuestra primera etapa nos llevase a Santoña (43º 26,4’ N; 3º 27,7’ W). Hasta Hondarribia, en el límite de España con Francia, me iba a acompañar Luis Espejo, mi compañero de la vuelta a España. El pronóstico para ese primer día indicaba calmas hasta el mediodía y luego un nordeste flojito y un sol espléndido. La realidad fue muy diferente. Nada más salir de la bahía teníamos un nordeste de fuerza 5 y el cielo cubierto de color ceniza, y desde el principio izamos la mayor con un rizo y el génova enrollado al 50 %. Luis se estrenó perdiendo el sombrero en una de las primeras rachas, que no esperábamos, y profesionalmente resolviendo una avería del timón automático que no recibía corriente de la batería. De todos modos pronto comprobamos que con tanto viento no aguantaba bien el rumbo, dejábamos detrás una estela menos recta que una alcayata, y tuvimos que llevar el timón a mano turnándonos cada hora. Toda la travesía (31 millas náuticas en poco más de 8 horas) sopló el mismo viento de cara y mantuvimos esa distribución de velas en los interminables bordos hasta llegar al Monte Buciero, el último hito antes de entrar en la bahía de Santoña. Allí nos cogió la marea entrante a favor y el cambio de rumbo (primero Sur y luego Oeste para contornear el monte) lo que hizo que el viento nos entrase por la popa y al hacerse portante nos permitió quitar el rizo de la mayor y entrar a toda vela en la reserva, a más de 6 nudos. Fue un día invernal, en el que nos pusimos toda la ropa de invierno al salir de Santander para evitar que se nos amoratara la nariz, y no nos la quitamos hasta la cena.

En la entrada a Santoña vimos el muro que se construyó el verano anterior para intentar frenar las olas de los temporales del invierno. Era una duna artificial de siete metros de alto y casi un kilómetro de longitud, hecha con el aporte de 250.000 metros cúbicos de arena extraídos del lecho marino, trabajando 34 días y noches ininterrumpidamente y que costó 1,7 millones de euros. Había cambiado radicalmente el paisaje, por ejemplo desde la zona del club náutico se había perdido la vista de la entrada de la bahía y ya solo se veía la pared de arena. Se esperaba que resistiera pero en el primer invierno después de construirla ya el mar se había llevado un buen trozo. Ahora se le culpa de la colmatación de arena de la canal de entrada a Santoña y Colindres, el siguiente puerto río arriba por el río Asón. El puerto de Santoña estaba muy cambiado cuando llegamos. Habían hecho pantalanes para los barcos de pesca, los pocos que siguen amarrando en el puerto deportivo, entrando a babor. Nosotros nos abarloamos a un pesquero como siempre, en este caso el “Marrajo”. Su capitán nos dijo que no saldrían a pescar el día siguiente pero que a eso de las 7 h vendrían a trabajar a bordo y tendrían que arrancar el motor. No nos importó, estábamos acostumbrados a madrugones peores y aunque el motor nos despertaría, por lo menos no tendríamos que hacer la maniobra para dejarle salir y amarrarnos al muelle. Con ese tema aclarado nos fuimos a dar un paseo por Santoña, para dejarnos sorprender por las cosas de la vida, ya sabéis, sin preguntarnos a qué se parecería el mañana, como otras veces. En este caso fue un cartelito clavado en un árbol de un divorciado de 68 años que buscaba “una mujer para compartir la vida” y ponía hasta su número de móvil, algo directo, enternecedor y suponemos que sin malicia pero sorprendente por su simpleza. Volvimos a bordo, y cuando empezaba a amontonarse la oscuridad en las ventanas nos calentamos una cena estupenda, como las de casa, porque como era el primer día teníamos lo que nos había preparado Ana en Santander. Más adelante no sería tan fácil.

Pasamos una noche tranquilísima, pero contra todo pronóstico a partir de las cinco de la mañana nos despertaron los sirenazos que anunciaban cada vez que llegaba un barco con pescado a la lonja, que resonaban en todo el pueblo y serían capaces de despertar a un muerto. Como habitualmente vamos a Santoña en fin de semana nunca nos había llamado la atención ese hecho, pero en esta ocasión habíamos recalado en el puerto un miércoles y lo aprendimos para las siguientes veces. No en todos los puertos pesqueros se hace, y desconocíamos que en Santoña sí. Al ir a calentar el desayuno comprobamos que el camping gas no funcionaba. Aparentemente la botella no estaba agotada (se deduce de su peso) y aunque la cambiamos seguía sin funcionar. Obviamente el problema estaba en el quemador. Se había obstruido el tubito que conecta la bombona con la cebolleta. Es un problema habitual en los barcos. En el ambiente marino la cebolleta empieza a oxidarse por dentro y suelta un polvillo que obstruye el tubito. Antes había unos alambres finos con un manguito para desobstruir los tubitos, pero ya no se venden. Nosotros hemos adaptado un enhebrador de agujas, esos que se venden para ayudar a los que tienen vista cansada, al que le hemos cortado el ojal por la mitad y con las dos puntas de alambre que quedan podemos desobstruirlo. Siempre lo llevamos a bordo porque si no, es un problema tonto pero difícil de resolver. Con el desayuno resuelto salimos temprano hacia Bilbao.

El pronóstico indicaba vientos flojos del Sureste, es decir, justo de morro porque el rumbo entre Santoña y Bilbao es Sureste. Tampoco en esta ocasión se cumplió y tuvimos brisas variables de predominio del Oeste. Todo ello con un sol abrasador. Hicimos casi todo el trayecto con el espí y algunos tramos apoyados por el motor y cambiamos la ropa de invierno del día anterior por el bañador y la sombrilla. Cerca de la hora de comer atravesamos el espigón del superpuerto de Bilbao (43º 22,7’ N; 3º 4,8’ W). Es una obra inconclusa, puesto que solo se finalizó la escollera del Oeste. Es fácil de reconocer por los generadores eólicos. El que debería ser el espigón del Este no se finalizó, solo se inició el vertido de bloques de hormigón al fondo y se construyó un bloque de piedra en el extremo, que hora ha quedado como una roca aislada en mitad del mar. Viniendo de altamar se tiene la tentación de considerar este bloque aislado como una prolongación de la escollera del Oeste, y pasarlo por la izquierda. Pues hay que hacer justo lo contrario, pasarlo por la derecha, entre el bloque aislado y el malecón del Oeste. La guía Imray advierte (en letras rojas):

“Advertencia: el brazo Este del dique de fuera todavía está en construcción (nota: en realidad ya se ha abandonado la idea de finalizarlo). Es preciso utilizar la entrada principal y no intentar atacar por el brazo Este”.

Sin que sirva de precedente este comentario que voy a hacer poniendo en duda a la famosa guía, en este caso es una exageración de la prudencia. Hay más de 10 metros de fondo por encima de los bloques que se vertieron y para los barcos deportivos, que es a quienes va dirigida la guía, no es muy importante por nuestro pequeño calado. Hemos visto pasar por el brazo Este incluso a barcos de tráfico portuario y a los mismos prácticos, lo que descarta su peligrosidad. La advertencia es válida para los mercantes, esos sí que no deben pasar. Hay que tener en cuenta que si hay oleaje la mitad de la altura de la ola es un valle que desciende por debajo del nivel medio del mar, y la otra mitad una cresta que asciende por encima. Eso quiere decir que si hay olas de 8 metros, cuando el barco está en el valle tiene 4 metros menos de profundidad, y por lo tanto solo 6 metros de agua sobre los bloques, lo que para un mercante puede ser suficiente para chocar con ellos.

Pasado este controvertido espigón todavía quedan 10 millas náuticas (unas dos horas y media de navegación) hasta el interior de la ría del Nervión. Queríamos llegar hasta el muelle de cortesía del Museo Marítimo Ría de Bilbao porque el día siguiente presentábamos allí el libro sobre nuestra actividad de vela solidaria con niños de oncología[2], invitados por la Asociación Itsasamezten (Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes) y el Museo Marítimo, y además teníamos una cita con una emisora de radio, a dos pasos del Museo, sobre el mismo tema. “Vela” y “solidaridad”, dos palabras aparentemente tan contradictorias que parece que no caben en la misma frase, y que sin embargo habíamos sido capaces de juntar en Santander. Volviendo a nuestra navegación, nunca habíamos remontado la ría de Bilbao para conocer ese atraque por el gran rodeo que hay que dar (20 millas entre entrar y salir) y porque en nuestras habituales travesías por la costa de Euskadi preferimos tirar en línea recta hasta Plenzia (43º 24,4’ N; 2º 56,7’ W) un puertecito en el interior de una ría, con muy poco calado pero suficiente para el Corto Maltés, lo que nos evita también la larga curva del golfo de Bilbao. Pero la ría de Bilbao era una asignatura pendiente porque nos habían hablado muy bien de ese sitio tan céntrico para conocer la ciudad, y nos faltaba conocer el interior de la ría con todas sus peculiaridades.

Al inicio de la ría pasamos a vela por debajo del Puente Colgante de Portugalete (43º 19,3’ N; 3º 1,0’ W). Es un puente transbordador de peaje, construido en 1893 por el arquitecto Alberto de Palacio y Elissague, que une las dos márgenes de la ría del Nervión, siendo el primero de su tipología en el mundo. Enlaza Portugalete con el barrio de Las Arenas, en Getxo, así como las dos márgenes. Se construyó para unir los balnearios existentes en ambas orillas de la ría, destinados a la burguesía industrial y a los turistas de finales del siglo XIX. En su diseño intervino el ingeniero francés Ferdinand Arnodin, autor también del puente transbordador de Rochefort que intentaríamos conocer en este mismo viaje y cuyo perfil es muy semejante. El de Portugalete tiene 160 metros de longitud y 61 de altura, por lo que no supone ningún obstáculo para los veleros. Pero tiene una barquilla colgada pocos metros por encima del agua que hace el trayecto de una orilla a otra, y que tiene absoluta preferencia sobre la navegación por el río. Hay que dejarla pasar y hace el viaje más o menos cada ocho minutos, por lo que hay que estar muy pendiente y calcular bien para no entorpecerla. El puente se destruyó en la Guerra Civil española y se reconstruyó en 1941. Realiza viajes las 24 horas del día y ahorra un trayecto por carretera de casi 20 kilómetros, por lo que es muy utilizado. Más recientemente se habilitó un paso peatonal en la viga superior que ofrece una visión espectacular de todo el abra y de la ciudad, y en 2006 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Aunque inicialmente se pintaba en negro, ese color absorbía más la radiación térmica y causaba dilataciones que deterioraban algunas piezas. Algo similar nos explicaron en el Canal de Midi, cuando dimos la vuelta a España, que ocurría en las esclusas, algunas de las cuales no podían abrirse en las horas de más insolación por las dilataciones del hierro, y en este mismo viaje en el Puente de Cran, en el Río Vilaine, como comentaré en otro capítulo. Por eso desde 2010 se pinta de color rojizo, que es el que tenía cuando nosotros pasamos bajo él.

Una vez pasado el puente nos adelantó el barco de los Prácticos y se acercó a nosotros dando muestras de mucha efusividad y haciéndonos fotos. Esto nos hizo suponer que son pocos los veleros que se aventuran a remontar la ría. En ese momento bajamos las velas para seguir la navegación a motor de una forma más segura. El segundo puente que atravesamos fue el de la autopista (43º 17,7’ N; 2º 58,4’ W) con una altura libre impresionante que no supone ningún problema para los veleros. Es de hormigón y sin ningún atractivo. El paisaje de la ría es industrial, con grúas, tinglados portuarios, embarcaderos y desembarcaderos de mercantes, edificios en ruinas, etcétera. Todo este trayecto lo hicimos orientados por el programa de navegación para coches Sygic en el teléfono móvil, porque no teníamos cartografía náutica de la ría y al fin y al cabo ya estábamos navegando por el interior de la ciudad y sus barrios, y la ría tiene bifurcaciones que acaban en fondos de saco portuarios y habríamos perdido mucho tiempo con las equivocaciones. Además, cada vez que nos cruzábamos con un barco le pedíamos indicaciones a voces. Como en todos los ríos, de vez en cuando bajaba algún tronco flotante que había que esquivar, además de alguna basura.

En el último recodo de la ría se hace visible el Museo Marítimo Ría de Bilbao por una grúa de color rojo impresionante que está en sus instalaciones y que se ha dejado como recuerdo de la época industrial de la ría. Se la conoce como “la grúa Carola”, una grúa cigüeña construida en los años cincuenta y que fue la más potente de España (levantaba 60 toneladas; como comparación, las del puerto de Raos, en Santander, levantan 16). Cuando se construyó era de color gris. Funcionó hasta 1984 en que cerraron los astilleros Euskalduna y la adquirió el ayuntamiento bilbaíno que la donó, junto al resto de las instalaciones, para el museo. Su cabina de mandos está a 35 metros sobre el suelo y se movía sobre vías para desplazarse por el muelle. Debe su nombre a una mujer que cruzaba la ría en un «gasolino» desde Deusto para ir a trabajar en Hacienda. Tal era el atractivo de la chica que llegaba a parar la producción del astillero cada vez que pasaba, y la grúa era un sitio privilegiado para seguirla con la vista. Se cuenta que uno de los directivos le dijo:

“Señorita, me saldría más rentable pagarle un taxi todos los días para que no cruzase la ría”.

Hoy será una venerable anciana y espero que el tiempo haya pasado tan bien por ella como por la grúa que la inmortalizó. El recodo del Museo Marítimo es el sitio más río arriba que pudimos alcanzar con el velero, pues enseguida está el puente Euskalduna, con menos de seis metros de vano, que no nos permitía pasar. En la siguiente curva está el famoso Museo Guggenheim. Este muelle de cortesía del Museo Marítimo (43º 16,0’ N; 2º 56,8’ W) es poco conocido y poco frecuentado, a pesar de la comodidad de encontrarse en pleno centro de Bilbao. Nada más llegar nos encontramos una sorpresa inesperada que con el calor que hacía agradecimos mucho: una ducha al aire libre al lado de la ría. Sin preguntar nos apresuramos a enjabonarnos y ducharnos en plena calle. Luego nos dimos cuenta de que es del Club de Piragüismo Bilbobentura, que utiliza ese mismo pantalán, y todos los chicos que volvían de la piragua hacían lo mismo. Cuando por la noche quisimos repetir la ducha había desaparecido. Resulta que es una ducha portátil propiedad del Club y solo la mantienen mientras están en sus instalaciones. Por la noche la retiran.

En el pantalán solo había cuatro barcos: tres dragas del servicio de limpieza de la ría y un catamarán de los que hacen recorridos turísticos por el cauce. Por cierto, el catamarán estaba amarrado con cabos pero además con cadenas y candados; luego nos explicaron que era para evitar el gamberrismo: no para que no les robasen el barco, sino para que no lo soltasen y lo dejaran libre en la ría a merced de las mareas, como ya les había pasado en una ocasión. Al principio nos abarloamos a una de las dragas, que tenía que salir al día siguiente a retirar un tronco que habían avistado en la ría, pero los marineros nos dijeron que si no estábamos a bordo ellos nos apartarían el barco y lo amarrarían al pantalán. Más tarde nos dijeron que estaríamos más cómodos en el mismo pantalán, y que como el Corto Maltés era pequeño nos cambiásemos pues no interferiríamos sus maniobras. Hay que decir que el atraque era incómodo por el efecto de las olas de algunas motoras que navegaban por la ría a toda velocidad sin obedecer las limitaciones, incluso algunas “oficiales” como las de bomberos que estaban haciendo prácticas, y las que pasean a los turistas por la ría. Las olas rebotaban en las paredes que encauzan la ría y las sentías dos veces, sufriendo los estrechonazos en las amarras y sintiendo golpear todo a bordo. En el pantalán había torres de agua y electricidad, pero la electricidad no funcionaba. Pero como veníamos a presentar el libro “Carpe Diem...” y en cierto modo éramos los invitados del Museo Marítimo, nos hicieron el favor de poner una línea eléctrica particular desde el armario eléctrico del propio museo, en uno de los pilares del puente Euskalduna, hasta el barco. Nada más dejar puesta la línea el personal del museo, incluyendo el electricista, se marchó al finalizar su jornada. Fue entonces cuando comprobamos que la electricidad no llegaba. Luis analizó el problema y era que el carro alargador que nos habían puesto tenía un montón de empalmes y alguno de ellos estaba suelto. Adaptando la posición del barco en el pantalán y uniendo otro carro alargadera que encontramos en el armario eléctrico a nuestra propia alargadera, conseguimos que llegase. Disponer de electricidad fue una comodidad extraordinaria durante la estancia en Bilbao, porque padecíamos una ola de calor (treinta y tantos grados, algo a lo que no estamos acostumbrados en el Norte) y funcionó perfectamente la neverita eléctrica que estábamos estrenando y fue un chollo. Además me dejaron ducharme en las instalaciones del museo antes de la presentación para no ir oliendo a barco, y pusieron a nuestra disposición todas sus instalaciones mientras estuviera abierto el museo. Ello incluía la cafetería, que tenía wifi gratuito y aire acondicionado, lo que fue otra bendición. Esta cafetería es un buen ejemplo de reutilización de los materiales, porque han hecho su mobiliario con rollos del cableado telefónico y palés.