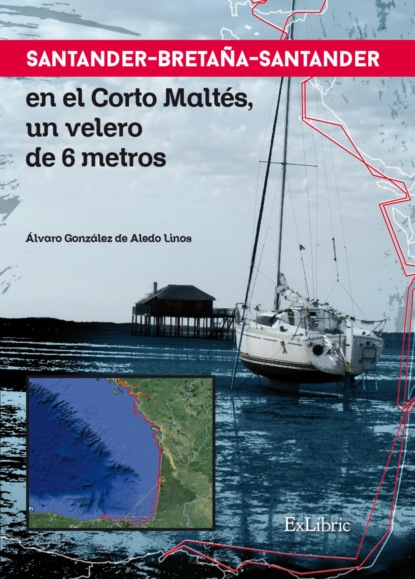

Santander-Bretaña-Santander en el Corto Maltés, un velero de 6 metros

- -

- 100%

- +

Al instalarnos y colocar todo a bordo nos preocupó ver que había agua en la sentina. En estos casos lo primero es probarla para ver si es dulce (indica una fuga de los depósitos de a bordo) o salada, lo que es peor pues indica una filtración por el casco. Era dulce, y tras comprobar todo concluimos que había rebosado por la boca de llenado del depósito, que habíamos llenado hasta el borde en Santoña, por efecto de la escora y de las olas. En efecto, no se repitió.

El día siguiente dedicamos la mañana a conocer los alrededores y a recorrer las calles de Bilbao por los numerosos carriles bici que tiene. En el exterior del museo hay una exposición de barcos en dique seco entre los cuales se encuentra el “Euskadi Europa 93”, el velero en el que José Luis Ugarte, el navegante de Getxo, dio la vuelta al mundo en solitario en 1993, ¡a los 65 años! José Luis descubrió su afición a la vela oceánica tarde, a los 51 años, después de haber pasado por la marina mercante. Participó con buenos resultados en distintas regatas trasatlánticas, y en 1990 terminó noveno en la BOC Challenge, una vuelta al mundo en solitario pero con escalas. Su máxima gesta fue participar en la Vendée Globe de 1993, una vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin ayuda externa, la regata más arriesgada de todos los tiempos, que culminó en 135 días. La prueba fue durísima, con una vía de agua que le hizo pensar fríamente en la muerte, escasez de víveres, un recalmón que le retuvo siete días en el Ecuador y que estuvo a punto de acabar con él psicológicamente, y otros incidentes que le llevaron a confesar: “No era tan fuerte como creía... Es una prueba inhumana. Es algo que solo se puede hacer una vez en la vida... si se tiene la suerte de poder contarlo”. Y José Luis pudo, recogiéndolo en su libro el “El último desafío”. Impresiona imaginarse a este navegante vasco con esa edad manejando él solo los tangones del barco que tienen la altura de una casa de dos o tres pisos. Fue un honor compartir el muelle con esa joya histórica de la navegación. En el entorno hay también una interesante colección de boyas, anclas y cadenas de mercantes, algunas de un tamaño tan monumental que uno solo de sus eslabones no es ya que sirviera para fondear el Corto Maltés, es que no seríamos capaces ni de subirlo a bordo.

Por la tarde hubo un cambio de tripulación, pues Luis se volvió a Santander para unas gestiones durante el fin de semana y se incorporó Ana. Con ella acudí a la entrevista de la radio y a la presentación del libro en el Museo Marítimo con gran afluencia de público, y sobre todo con la esperanza de que la Asociación de Navegantes Itsasamezten consiguiera repetir nuestra experiencia de Santander en el Abra de Bilbao. Como el presentador dijo que el Corto Maltés estaba en el pantalán, al acabar la presentación algunos quisieron ir a ver por dentro el barquito que había dado la vuelta a la Península, y conocimos a algunos navegantes muy motivados.

Al anochecer recibí la llamada de una motora que venía de Getxo a cenar en Bilbao y pedía permiso para abarloarse al Corto Maltés. Siempre dejamos en la ventana del barco un cartelito con el número de nuestro móvil, principalmente por si en los muelles pesqueros estorbamos a alguien que puedan avisarnos. Pero en ocasiones sirve también para dar respuesta a estos navegantes educados y respetuosos, y lo digo porque no es necesario llamar a nadie para abarloarse a otro barco. Estábamos ya cerca del pantalán y les ayudamos en la maniobra. Se marcharon a media noche tras la cena.

El día siguiente era sábado y lo dedicamos Ana y yo a recorrer Bilbao en las bicis. Ya había pasado la ola de calor y volvimos a necesitar el chubasquero y el paraguas como siempre, pues había un incesante chirimiri al que estamos más acostumbrados. Fuimos a comprar una botella de camping gas nueva pues la anterior, en efecto, se agotó. Al pasar por la orilla de la ría nos sorprendió un festival en el que instruían a los niños en las principales tradiciones y deportes vascos. Allí practicaban el levantamiento de piedras, la corta de troncos con hacha y con sierra, el levantamiento de sacos con una soga, el tiro de cuerda, el frontón y la cesta punta, el ajedrez, y además se había introducido una modalidad del famoso toro de rodeo con una tabla de surf. También había una competición de baloncesto en silla de ruedas pero en el que participaban niñas sanas, para que comprendieran lo que se siente en esa situación, que nos emocionó. Lo que más éxito de público tenía era un escenario donde ponían música moderna para que el público bailase en la calle, pero tengo para mí que ese éxito se debía al tipazo de las chicas que marcaban la pauta del baile en el escenario. Comimos en el barrio viejo y por la tarde nos sorprendió una concentración de Vespas y Lambrettas clásicas, una auténtica gozada para la vista para unos forofos de la Vespa como nosotros. Al lado había una exhibición de forzudos (strongest man). No pudo faltar una visita al Museo Guggenheim que como ya dije está a pocos cientos de metros del pantalán.

En el Museo Marítimo Ría de Bilbao nos enseñaron una exposición temporal sobre la travesía del Montserrat. Era un barco de vela de madera que construyó un grupo de nueve vascos en el franquismo para escapar de la represión, ya que algunos de ellos habían estado condenados a muerte por pertenecer al ejército republicano. Construyeron el barco en secreto en un astillero como si lo hubiera encargado un industrial. Le dotaron de todos los pertrechos incluyendo 1.500 litros de gasolina, ya que el motor era de gasolina heredado del desguace de un viejo camión. Esta reserva de gasolina era tan impresionante porque pensaban hacer una gran parte de la travesía a motor, ya que no sabían navegar a vela. Con el barco construido en secreto y los pertrechos instalados igualmente en secreto, se hicieron al mar el día de la procesión del Carmen saliendo de Santurce. Entre tantos barcos que salen en la procesión nadie se dio cuenta de que mientras todos volvían a tierra ellos siguieron navegando hacia altamar. Fue una opción muy arriesgada porque en la procesión suelen salir también las autoridades de Marina y la Guardia Civil. Les pillaron varios temporales, y de hecho la primera escala fue en el puerto cántabro de Castro Urdiales obligados por un temporal del Oeste. Posteriormente bajaron por Portugal y llegaron hasta Canarias desde donde iniciaron la travesía del Atlántico con dirección a México. A la altura de Canarias se les quemó la dinamo y por lo tanto ya no podían arrancar el motor, con lo que se vieron obligados hacer toda la travesía del Atlántico a vela, aprendiendo sobre la marcha. Pero a vela la duración del viaje se triplicó, y en vez de un mes como habían previsto y para lo que tenían las reservas de agua y de comida, el viaje les duró más de 90 días. Obviamente tuvieron que racionarse tanto el agua como la comida, y aprender a pescar para sobrevivir. Finalmente y después de muchos avatares llegaron al puerto de Veracruz en México, que era su destino. Allí fueron muy bien acogidos por el gobierno mexicano y por los representantes del gobierno republicano en el exilio. Les concedieron la nacionalidad mexicana y solo les pusieron dos condiciones: que no podían aspirar a ser ni Presidente de la República ni taxista. Lo primero lo mandaba la Constitución Mexicana, lo segundo era un acuerdo del sindicato de taxistas que no querían que ocuparan sus puestos de trabajo los inmigrantes. Admitiendo esas dos condiciones la mayoría de los navegantes se instalaron a vivir en México donde formaron una familia y terminaron sus días. Toda la historia está contada en un libro que escribió uno de los tripulantes a partir de las notas que tomó día a día en una agenda de bolsillo del Banco de Bilbao, y que me regalaron en el museo.

El domingo descendimos la ría hasta el puerto de Getxo (43º 20,2’ N; 3º 0,9’ W). Salimos al comienzo de la marea vaciante para que la corriente nos ayudara a llegar a Getxo, que está en la desembocadura. Como casi no hacía viento pensábamos hacerlo a motor. Nada más salir del pantalán, en plena maniobra y en mitad de la ría, el motor que estaba frío se paró. Menos mal que la marea estaba bajando, porque si llega a estar subiendo nos hubiera empujado contra el puente de Euskalduna, por debajo del cual el barco no cabe, y nos habríamos quedado atravesados y frenados por el mástil. La navegación fue muy tranquila, y en uno de los primeros recodos del río vimos la fachada de una casa pintada con la palabra “soñar” en letras gigantescas, un buen presagio para los objetivos de este viaje y la incertidumbre de lo que nos esperaba. Más de 1.200 millas náuticas por la proa son mucho para un velerito de seis metros. Volvimos a pasar por debajo del puente colgante y todo el trayecto fuimos rodeados de piragüistas a los que había que ir esquivando para no molestarles con nuestras olas. Como era domingo se aprovechaba para las aficiones náuticas, ya que en la navegación de ida no nos cruzamos con ninguna.

Llegamos al Club Náutico de Getxo poco antes de comer. Las oficinas estaban cerradas (era domingo y solo se quedaba un vigilante de guardia, que tenía que hacer su ronda) o sea que fuimos directos a la ducha. Más tarde nos situaron en el pantalán J, con la sorpresa de que el barco que teníamos delante era nada menos que el “Pakea Bizkaia”, el velero oceánico de 60 pies con el que el navegante vasco Unai Basurko dio la vuelta al mundo y llegó a la Antártida. En las etapas españolas de nuestra navegación estábamos coincidiendo con las grandes glorias de la vela de España, y más adelante en Francia se repetiría. Como muchos navegantes que han participado en regatas oceánicas, a Unai se le quedó pequeño el mundo de la regata en que solo ves mar picada alrededor, pasando por los puertos sin detenerte. Bernard Moitessier, del que hablaré más adelante, lo expresó claramente en su libro “Cabo de Hornos a la vela” cuando pasaron frente las Islas Malvinas sin hacer escala, aunque les apetecía: “Supimos hasta qué punto resulta estúpido pasar casi tocando el paraíso, que tenemos ante nosotros, sin hacer el menor gesto hacia el ancla y su cadena... Solo por unos días...”. Por eso Unai se decidió a utilizar el barco para otro cometido. Tras más de 80.000 millas navegadas en diversas competiciones se embarcó en un proyecto relacionado con la educación y la navegación: dar a conocer el nexo existente entre la navegación y el respeto al medio ambiente a través de diferentes expediciones fomentando la educación para el desarrollo sostenible, el respeto entre los seres vivos, hacia la biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales. Las expediciones se realizarían de la manera más sostenible posible, utilizando energías renovables (eólica y solar) y gestionando los residuos reduciéndolos, reutilizándolos y reciclándolos. Además, pensaba recoger por el mundo diferentes experiencias relacionadas con la sostenibilidad. Otros navegantes ex-regatistas con una ilusión parecida y que dedicaron su barco a proyectos similares fueron Peter Blake con el “Seamaster”, Thierry Dubois con “La Lousie”, Philippe Poupon con “Fleur Australe”, etc. Y en nuestro país Cocúa Ripoll con el “Archibald”, con el que tras un pasado de regatista profesional dio una vuelta al mundo tranquila, en cuatro años, y luego llegó a las puertas de la Antártida (la vuelta al mundo narrada en el libro Un paseo por el mundo, un título como para quitarse importancia). Desconozco lo que fue de aquel proyecto de Unai, pero lo que es una pena es que el barco estuviera abandonado, y ser una vieja gloria no le evitaba criar algas y mejillones bajo la línea de flotación como cualquier barco que no se usa. Más que una pasada con la karcher ese casco necesitaba una operación de vegetaciones. Una pena.

En el pantalán también conocimos a la tripulación de otro Tonic 23, el “Ukelele”, que había amarrado para recoger a parte de sus marinos. Entre los navegantes es habitual establecer conversación con los propietarios de barcos como el tuyo, para conocer los problemas que le ha dado ese modelo concreto, las soluciones que ha encontrado, las chapuzas o mejoras que le ha hecho, etc. Siempre se aprende algo. En este caso era la versión de orza fija y con motor central. En realidad salió del astillero con fueraborda, pero su dueño anterior lo sustituyó por el motor central. Para mí es algo inaudito, se trata de una modificación mayor en la estructura del barco: hay que conseguir meter el motor por el tambucho, redistribuir los tabiques interiores para que entre, hacerle unos soportes pegados al casco para que aguante el empuje, hacerle un agujero y reforzarlo para el paso del eje de la hélice, prever una bomba automática para achicar el agua que entre por la bocina, etc. Y después de reformar todo eso, volver a pasar una inspección técnica que dé el visto bueno. Algo dudoso de que merezca la pena y también dudoso que quede bien. Yo desde luego preferiría vender el barco y comprar uno, aunque fuera el mismo modelo, con el motor central puesto en fábrica por el astillero. Además el barco había sufrido un naufragio y había estado algunos días en el fondo del mar, lo que le había dejado para el arrastre. Al parecer un día de mucho viento se soltó de la boya y se fue contra la escollera de Getxo, hundiéndose a continuación. Los dueños, con un espíritu y fuerza de voluntad dignos de admiración, consiguieron reflotarlo, pero el interior ha quedado con el revestimiento desprendido, las maderas hinchadas, etc., y tienen trabajo para rato. Aun así su afición a navegar les hacía salir con el barco en precario, al que se habían acostumbrado, porque cuando luego les invitamos a ver el Corto Maltés se quedaron alucinados y no paraban de hacerle fotos. Enhorabuena chicos.

Al anochecer se reincorporó Luis a la tripulación para seguir hacia el Este. Fue una noche incómoda por los mosquitos, que al parecer eran resistentes a nuestro insecticida y a nuestro repelente (por cierto, dos equipamientos indispensables en los viajes en velero). No es habitual encontrar mosquitos en nuestra costa cantábrica y nos sorprendió, pero se ve que el calor atípico de los días anteriores los había revivido a todos. Por la mañana salimos hacia Bermeo, pero eso ya lo contaré en el siguiente capítulo.

[2]. “Carpe Diem. Vela solidaria en Santander”, de la editorial ExLibric, y en el blog: http://cortomaltes2012.blogspot.com

Capítulo 3

El resto de la costa vasca

hasta Hondarribia

El día siguiente era lunes y nos regaló una meteorología espléndida, de auténtico verano, cumpliendo con el pronóstico que teníamos. Salimos tempranito, a eso de las ocho y media, después de una ducha reparadora. En el Abra de Bilbao vimos a un remolcador y el barco de los prácticos echando un buzo a la boya Peña Piloto Dos, que es una de las rojas que marca La Restinga de Algorta. Supusimos que la estaban cambiando de sitio, porque estaba desplazada unos 200 metros al Oeste con relación a su posición en la cartografía. Después supimos por la radio que efectivamente estaba fuera de uso y que la habían retirado. Estos cambios de posición de las boyas son habituales en los temporales del invierno y suponen un peligro para la navegación. Hasta el Islote Villano (43º 26,4’ N; 2º 56,1’ W) fuimos ayudados con el motor. Este islote tiene una silueta característica, lleno de agujas, y unos bajos que desbordan de la costa como grandes dientes. Pero a partir de este islote el rumbo cambiaba al Este y la brisita que venía del Noroeste llena de promesas nos permitió quitar el motor y llegar, primero con la mayor y el espí, y más tarde con el génova y el espí en orejas de burro, de un tirón hasta el Cabo Machichaco (43º 27,5’ N; 2º 45,0’ W). Este cabo marca una inflexión de la costa hacia el Sureste para entrar en la reserva natural de la Ría de Mundaka, y a estribor en el puerto pesquero de Bermeo. En este tramo de costa hay algunos detalles característicos que ya comenté en la Vuelta a España, como la central nuclear abandonada de Lemóniz, la plataforma petrolera Gaviota, la península de San Juan de Gaztelugatxe con una ermita en su cima, o el islote de Ízaro famoso por la entradilla de las películas de la productora Ízaro Films. También en este tramo estuvimos pendientes de una consulta radiomédica (será deformación profesional, pero me gusta escucharlas y siempre se aprende algo) de un tripulante de un pesquero a 40 millas de Gijón que había sufrido un traumatismo craneal con hemorragia. En estos incidentes se consulta por radio al Servicio Radiomédico, donde un médico te va preguntando y aconsejando lo que debes hacer hasta que se decide el traslado o no, y en caso positivo hasta que llega el rescate. En este caso enviaron al pesquero una lancha de Salvamento Marítimo para recoger al accidentado.

Bajo un sol como el as de oros llegamos a primera hora de la tarde al puerto de Bermeo (43º 25,3’ N; 2º 42,5’ W). Teníamos curiosidad por conocer los pantalanes de cortesía (cuatro fingers con espacio para siete barcos) que acababan de instalar y de los que nos habían informado en Bilbao. Hasta ahora siempre que recalábamos en este puerto nos quedábamos en el primer muro, entrando a estribor, reservado a los barcos en tránsito. Los nuevos pantalanes (43º 25,1’ N; 2º 43,1’ W) estaban sin terminar porque no tenían agua ni luz, pero ni tan siquiera cornamusas o noráis para amarrarse, y tuvimos que hacer firme el barco abrazando con las amarras el suelo del finger. Estaban vacíos. Nos dijeron que los estaba instalando la misma sociedad que gestiona los amarres del puerto deportivo, y que aunque se habían inaugurado oficialmente, estaban sin entregar y por lo tanto sin usar. Fuimos al pueblo a hacer la compra y pedir que nos congelasen los frigolines en un bar del puerto, y hacía tanto calor que aunque el pantalán no tenía electricidad pudimos dejar funcionando la neverita conectada a la batería, porque el panel solar estaba a tope. El atraque resultó muy incómodo porque toda la noche sopló una brisita de Oeste que entraba directo a los pantalanes y generaba una olita desagradable, por el meneo que daba al barco y el ruido que hacía en la popa.

Salimos de Bermeo a primera hora con rumbo a Ondarroa, pasando entre el Islote de Ízaro y la costa. La meteorología siguió favorable con viento del Noroeste que nos permitió navegar con el spinnaker y la vela mayor casi todo el trayecto. Solamente a la altura del Cabo Ogoño (43º 25,0’ N; 2º 38,2’ W) compuesto por unos acantilados altísimos que modifican enormemente el viento dominante, hubo unos cambios de viento racheado que nos tuvieron tres cuartos de hora probando distintas combinaciones de velas sin éxito. Nos preocupaba que nuestras familias pensasen que nos pasaba algo, porque estaban siguiendo nuestro trak por la baliza y en esos momentos hacíamos un zigzag absurdo e incontrolado. A sotavento de este cabo está el puerto y el pueblecito de Elantxove, uno de nuestros preferidos, asentado en la falda de un acantilado increíble y tan empinado que se sube a la parte alta del pueblo por una escalera. Las vistas desde arriba son espectaculares, y nos encanta ir a ver el sistema de dar la vuelta los autobuses de línea. Las calles son tan estrechas que al entrar en el pueblo no pueden girar, y han construido una plataforma circular y rulante encima de la cual se sitúa el autobús. Con un mando a distancia se gira 180 grados y sale en dirección contraria sin maniobrar. Además a mitad de la travesía tuvimos un incidente con un tronco. Sentimos un fuerte golpe en la quilla y después un frenazo brusco cuando el tronco quedó trabado en el timón. Por suerte pudimos liberarlo levantando el timón y destrabándolo con el bichero, porque era como dos o tres esloras del barco. No hubo vía de agua y finalmente no pasó nada salvo un rayón en la pintura. A primera hora de la tarde entramos en el puerto de Ondarroa (43º 19,4’ N; 2º 24,9’ W).

Hacía tiempo que teníamos ganas de conocerlo, porque en todas nuestras travesías por la costa de Euskadi solemos pasar de largo intentando llegar a Getaria. Tiene una entrada muy fácil, con los espigones que la protegen muy bien. Es un puerto fundamentalmente pesquero en la desembocadura del río Artibai. La guía Imray advierte:

“Advertencia: no aconsejable con vientos del Este –(esto en letras rojas). Y más adelante:– es un importante puerto pesquero que no otorga ninguna facilidad para los yates. Pueden admitirlos dentro del puerto en casos de mal tiempo cuando la flota pesquera no está amarrada”.

En este caso la guía no estaba acertada porque para nosotros todo fueron facilidades. Inicialmente nos dirigimos al muelle de los pescadores, en el muro entrando a babor (lado Este del espigón Este, el más adecuado según la citada guía). Cuando estábamos amarrando al muelle nos dijo el guardia de seguridad que allí no se podía quedar un velero, aunque el puerto estaba completamente vacío. Al parecer no esperaban a los pesqueros hasta el fin de semana y era martes. De todos modos nos dirigió a la zona de la ría donde había un pantalán de cortesía en el que pudimos abarloarnos a una motora, inmediatamente aguas abajo del famoso puente Itxas Aurre, construido sobre la ría por el arquitecto e ingeniero Santiago Calatrava en 1994. Es de acero, de 70 metros de longitud, y solo permite el paso por debajo a embarcaciones menores (para acceder a un segundo puerto deportivo, cuatrocientos metros aguas arriba) en ningún caso a los veleros. Para nosotros fue mejor este pantalán de cortesía que el puerto, porque la escalera del muelle pesquero estaba llena de chapapote. Además el pantalán era más cómodo que esa escalera grasienta para bajar las bicicletas a tierra y hacer la excursión de por la tarde.

El propietario de la motora a la que nos habíamos abarloado estaba trabajando en ella cambiando los metacrilatos de las ventanas y pintando la cubierta, pero en ningún caso puso pegas a amarrarnos a su barco y por el contrario nos dio todas las facilidades y nos explicó algunas peculiaridades de su puerto y los alrededores. Nos contó los problemas que genera en Ondarroa la entrada de la ola por la ría cuando hay temporal. En efecto en algunos temporales, y sobre todo cuando se rompió el espigón de protección en el 2014, las olas se encajonan hacia arriba por la ría y llegan hasta la pequeña marina que hay aguas arriba destrozando algunos de los barcos que amarran en ese lugar aparentemente tan bien resguardado. Las olas más grandes en 2014 llegaron a sacar las ruedas del carril del pantalán de su eje, y por eso le han soldado una prolongación de unos 30 centímetros hacia arriba que actualmente llega más alta que el suelo del muelle. Hemos visto barcos con las cornamusas de amarre rotas por los esfuerzos, y el dueño del barco al que no habíamos abarloado nos dijo que cuando se anuncia temporal todos intentan llevar los barcos lo más arriba posible dentro de la ría apretujándose como pueden y cuanto más arriba mejor. Un puerto complicado en invierno.

Cuando estuvimos instalados nos acercamos a la caseta del vigilante con intención de gestionar nuestra estancia. Solo nos pidió un número de móvil por si necesitaba localizarnos para alguna maniobra, pero nada de los papeles del barco ni nuestros, y nos dijo que la estancia era gratuita. El pantalán en el que estábamos tenía una torre de toma de agua, no de electricidad, pero por alguna razón que se nos escapa todos los grifos estaban cerrados con candado. Nunca habíamos visto esto en otros puertos pues es difícil que en el peor de los casos (llenar un depósito entero de un barco deportivo) se genere un gasto significativo. En los demás pantalanes que vimos en Ondarroa ocurría lo mismo. Tuvimos que rellenar nuestros depósitos con el bidón portátil en un grifo que había en un parque infantil enfrente del muelle. Otras veces no está tan fácil y una cosa sencilla como aprovisionarse de agua es una tarea bastante incómoda. De hecho, no tener grandes reservas de agua es uno de los inconvenientes de los veleros pequeños. El propio pantalán no tenía aseos, si bien se encontraban en la Cofradía de Pescadores, en el propio recinto del muelle, su acceso era gratuito y lo único malo era que los cerraban por la noche.

Después de comer hicimos un recorrido en bici por una senda que recorre toda la margen derecha de la ría. En una orilla había una cucaña de las que se utilizan en las fiestas populares para ver quién consigue llegar a coger una ikurriña en la punta. La cucaña está untada de grasa para que sea más difícil. En su entorno estaban rodando un programa concurso para la televisión vasca, con muchos curiosos. Después la senda abandonaba el pueblo y seguía transformada en una senda verde por los pueblos de los alrededores. Y al terminar la tarde continuamos por otra senda costera que recorría las dos playas de Ondarroa, esta vez en dirección al Este. La noche fue desapacible pues volvió la lluvia, hizo un frío helador, y además nos despertó la sirena de la lonja, como en Santoña.