Миры славянской мифологии. Таинственные существа и древние культы

- -

- 100%

- +

В настоящее время мы располагаем более широким спектром источников. Фольклорные и этнографические документы, обнаруживаемые с конца XVIII века, а также недавние находки в сфере этимологии и, что гораздо важнее, археологии отчасти помогают восполнить пробелы. Новые источники позволяют проводить параллели и делать сравнения. Но пустоты остаются – и будут оставаться.

Духовная культура древних славян отличается богатой демонологией, разработанным культом мертвых и предков, обрядовыми празднествами, а также многочисленными магическими практиками и предрассудками. В хрониках упоминаются некоторые верховные божества, хотя и слабо представленные. В основном они заимствованные; славянский Олимп уступает в развитости не только античным (включая персидский), но даже «варварским», например кельтскому и германскому.

Восточные славяне («росы») выделяются как этнос только между IV–VI веками. Формирование феодальных княжеств начинается у них с приходом варягов [4], как они называют викингов. В IX веке последние доходят до самого Константинополя и захватывают речные пути Западной Двины и Днепра. Не такие многочисленные, но мобильные и хорошо вооруженные, они не встречают организованного сопротивления (на уровне государств) и быстро колонизируют приречные территории. Они основывают династию русских князей (первого из них, новгородского, зовут Рюрик [5]). Соответственно, Русью до монголов правят варяги. Они приносят с собой некоторые традиции, некоторых богов (Перуна), но из-за своей малочисленности быстро оказываются ассимилированы. Таким образом, их важность лежит в первую очередь в сфере политики.

В сфере религии же восточные славяне остаются язычниками с разнородным пантеоном. Киевский князь Владимир (впоследствии Великий, Святой и Красно Солнышко) вводит на Руси христианство, по утверждению «Летописи Нестора» [6], совершив настоящий переворот.

В 980 году он утвердил, под влиянием отчасти варяжским, отчасти иранским, культ шести языческих божеств с Перуном во главе. В Киеве на холме за пределами княжеского дворца были установлены их идолы.

Но в 988 году Владимир решил, что религию придется сменить: по политическим причинам и следуя примеру бабки, княгини Ольги, он выбрал греко-византийское христианство, тем самым заключив союз с Константинополем. Аргументы, упоминаемые летописцем, современному читателю покажутся смехотворными: греко-византийское христианство победило в соревнованиях магометанство, поскольку на Руси «есть веселие пити», и романскую традицию из-за излишнего упора «на посты и апостола Петра». Таким образом, в Киеве одна за другой, с промежутком всего восемь лет, были проведены две государственные религиозные реформы. Официальный культ Перуна и других языческих богов просуществовал недолго – в 988 году идолов сожгли или сбросили в реку, а на их месте была построена церковь. Не заметить в реформах Владимира оппортунистский аспект попросту невозможно.

Балтийские славяне описаны – на латыни – германскими хронистами (Гельмольд, Герборд, Саксон Грамматик) в XI и XII веках. В противовес остальным славянам (и, вероятно, в результате германского влияния), у них были церкви и священники. Церкви строились из дерева, обычно на холмах, в священных рощах или близ источников воды; их окружала крепостная стена с воротами. Реконструкции показали, что изнутри они разделялись на две части: вход и святилище, отделенные друг от друга завесами, которые крепились к колоннам и ниспадали до земли. За этими завесами находился главный идол, окруженный остальными, поменьше; идолы были из раскрашенного дерева и в правдоподобно изображенных латах (из золота, серебра и кожи). Главный идол порой достигал внушительных размеров (например, в Арконе – более двух метров высотой). Священники играли в обществе важную роль.

Относительно языческих культов южных славян информация крайне скудна. Не исключено даже, что у них не было никакого официального пантеона – даже временного – вплоть до принятия христианства.

С учетом неточности данных относительно религиозного языческого прошлого славян историки, археологи, лингвисты, мифологи и прочие вынуждены проводить свои исследования на ограниченном материале, зачастую руководствуясь собственными убеждениями. Поэтому одни выдвигают на передний план народную культуру, другие – индоевропейское иранское влияние, третьи – влияние греко-византийское (впоследствии христианское), финно-угорское и т. п. Так возникают разнящиеся интерпретации – порой даже конфликтующие между собой. В этом смысле мы ходим по территории более опасной, чем может показаться стороннему наблюдателю. Далекие от всяческого прозелитизма, мы постараемся осветить далее разные точки зрения.

1. Божества

Бог

Бог стал верховным божеством официальной христианской религии, но этим же термином обозначали и его предшественников до принятия христианства. Само слово – иранского происхождения; этимологические словари возводят его к древнему иранскому bhagas, означающему «удача», «счастье», или bhažai – «провидец», по Фасмеру.

Этот корень входит во многие имена славянских языческих богов, предположительно тоже имеющих иранское происхождение (Дажьбог, Стрибог), а также в пару Белобог/Чернобог. Любопытно, что, несмотря на переход славян в христианство, для обозначения верховного христианского божества продолжали использовать слово не греко-латинского, а иранского происхождения.

Во многих простонародных русских выражениях слово «бог» сохраняет свой древний смысл, «счастье» или «удача». Например: «Иди с богом!» («Удачи, доброй дороги!») или «Счастлив твой бог!» («Повезло тебе!») и т. п.

После крещения в православие Бог стал верховным божеством, создателем неба и земли, именуемым чаще Господь Бог, а не просто Бог, и осуществляющим карающую функцию. Вопрос значения и использования слова «бог» является, соответственно, комплексным, и при его рассмотрении необходимо учитывать политические интересы и ситуацию, в которой оказалось еще слабое «русское» государство, вынужденное существовать между двух влиятельных соседей (Персии с одной стороны, Византии – с другой) [7].

Таким образом, как слово и сущность Бог существовал и до христианизации, но с другими атрибутами и смыслами, чем христианское божество. В частности, Бог, унаследованный из древних религий, не занимался наказаниями: молний он не метал. Существуют два письменных свидетельства, одно из которых принадлежит перу византийского историка Прокопия Кесарийского (VI век), утверждающих: «Славяне и анты полагают, что один из богов, громовержец, есть верховный создатель» [8]. Ему не придается никакого имени, но мы знаем из других источников, что громовержцем у славян был не Бог, а Перун. Другое указание, более точное, дает германский хронист Гельмольд (XII век). Гельмольд приводит описание Бога: это верховное небесное божество, удалившееся в горние выси, которое «занимается лишь делами небесными». Он пассивен, не интересуется людьми, а функцию управления миром перекладывает на своих потомков. Это deus deorum («бог богов»), не поддерживающий связи с земным миром. Его трудно соотнести с индоевропейским верховным божеством вроде Зевса/Юпитера, могущественным и активным, мечущим молнии (как Перун), или с библейским Богом, обрушивающим на людей свой гнев. Такой праздный бог существует у финно-угорских народов бассейна Волги.

Белобог (белый бог), Чернобог (черный бог)

В мифологии восточных славян Белобог – бог удачи. Его имя реконструируется на основании топонимии горы Белый Бог (бог дня) в славянской Лужице, а также священных рощ других славян. Это было доброе божество – податель земных благ.

Напротив, Черный Бог (бог ночи) ассоциировался с опасностью и тьмой. У него тоже есть гора, носящая его имя. У балтийских славян он назывался Чернобогом. Эти два божества существовали также у кашубов [9]. В «Хронике» Гельмольда при описаниях «доброго» и «злого» богов даются указания на их фигуры соответственно. О них упоминали на пирах, где славяне, передавая друг другу полную чашу, пили и произносили заклинания в честь «доброго бога» и «злого бога». Здесь прослеживаются рудименты дуалистической концепции мира, которая сохранится в Средневековье, выразившись в другом противопоставлении – Бога и Сатаны.

Мокошь/Макошь

Это единственное женское божество языческого древнерусского пантеона князя Владимира. Ее идол стоял на холме в Киеве рядом с идолами Перуна и других богов. Ей продолжали поклоняться вплоть до XIX века. На севере России (преимущественно на приграничных территориях) Макошь изображали как женщину с непропорционально большими руками, ладонями и головой. По легенде, она ночами прокрадывалась в избы, заканчивала работу за ленивых хозяек и наказывала их. Ее имя на русском может быть связано с понятием «сырость». Она близка к античным мойрам, которые плели нити судьбы. Возможно, она считалась женой Перуна; у балтийских славян их имена часто упоминаются вместе.

Следы культа Макоши в России прослеживаются в XIV–XVI веках; в рукописи XIV века упоминается тайный культ, которому следовали женщины, включая представительниц княжеских семейств. В одном катехизисе XVI века перечисляются вопросы, которые следовало задавать женщинам на исповеди: «Молилась ли ты вилам и Макоши? Ходила ли к Макоши?» (Под этим надо понимать: «Посещала ли ты идола Макоши?») Она считалась богиней льнопрядения и, вероятно, послужила прообразом богини плодородия. В некоторых случаях ее ставили в пару с другим женским божеством.

В народной христианской мифологии ее сменила фигура Прасковьи/Пятницы. Пятницу изображали как женщину с длинными волосами изо льна. Ей делали подношения (бросали в колодцы пряжу).

Перун

Перун – бог бури (и грома). Культ Перуна, существовавший у всех славян, восходит к культу бога-громовержца индоевропейской мифологии и имеет много схожих черт с Перкунасом балтов. В белорусской традиции гром называют перуном. Бог-громовержец одновременно являлся и богом войны. Его изображали мужчиной зрелого возраста; в описании Киевской Руси из «Повести» его идол из дерева венчался головой из серебра с золотыми усами. Главным оружием Перуна были «громовые камни» [10] и топоры (и то и другое – предметы культа). Символом Перуна являлась также цепь. Этому богу служили на возвышениях – холмах и утесах, где в его честь воздвигали идолов и жертвенники. У балтийских славян ему посвящался четвертый день недели (четверг).

Что касается влияния этого бога, мнения специалистов расходятся. Широкие дискуссии вызывает уже процитированное высказывание Прокопия Кесарийского («Война с готами», VI век): «Славяне и анты полагают, что один из богов, громовержец, есть верховный создатель». За этот титул соревнуются три мужских божества: Перун, Бог и Род. Единственный из них, кто мечет молнии, это, естественно, Перун. Но его главенство оспаривается.

Для некоторых авторов, следующих за Афанасьевым с его склонностью к реконструкции индоевропейской мифологии, миф о Перуне звучит так: Перун, приняв образ всадника на лошади или на колеснице, побеждает дракона, которому в фольклоре соответствует Волос. Этой победой он освобождает воды (скот, женщину) и дарует земле дожди. Отсюда происходит миф о природе грома и дождя.

Для Рыбакова, опирающегося на «Слово об идолах» и на два отрывка из «Повести временных лет», Перун входит в пантеон основных языческих богов, но не выделяется среди них. Только с языческой реформой древнерусского пантеона, в 980 году, он выдвигается на первое место. При крещении Руси в 988 году всех остальных идолов сжигают, но Перуну отводится другая участь – его идола сбрасывают в Днепр. Повышенное внимание княжеского окружения к Перуну не вызывает сомнения. Историк и фольклорист Аничков первым показал, что «культ Перуна был преимущественно культом князей и дружины, культом Игоревичей». Потомки Игоря, как сам Игорь, были варягами. Это может указывать, что, если Перун действительно был индоевропейским богом, он не мог являться богом славянским, а имел скандинавское происхождение. Сюда можно добавить более чем спокойное отношение представителей православной церкви к этому божеству: его культ их беспокоил меньше всего. Автор «Слова об идолах» (XII век) называет его связующим звеном между язычеством и христианством в Киевской Руси. На Збручском идоле XI века бог-воитель изображен на боковой, а не на основной поверхности. Культ Перуна довольно легко был забыт.

Известно, что церкви у славян, как и на западе, строили на местах бывших языческих святилищ, посвященных в первую очередь Перуну. В XVII веке воспоминания об этом божестве продолжали жить: так, путешественник и географ Адам Олеарий, посещавший тогда Московию, пишет, что в 1645 году новгородцы построили монастырь на месте, где когда-то нашли идола этого бога. По его словам, там продолжали поддерживать вечный огонь в его честь: если хранитель давал огню погаснуть, его казнили.

Пророк Илья – праздник 20 июля[2] – перенял в народной христианской мифологии атрибуты Перуна: во время бури он мчался по небу на огненной колеснице и метал молнии. Гром, соответственно, издавала его колесница. Однако пророк Илья не стал эквивалентом верховного божества. Одна из фигур Божьей Матери (Богородицы), Мария Огненная, тоже могла метать молнии.

Вопрос верховного божества остается открытым (если не считать официальной религии, оставляющей эту функцию Богу и еще чаще – Господу Богу).

Хорс Дажьбог, Симаргл, Стрибог, Сварог

Первые трое являются языческими божествами, идолы которых Владимир поставил рядом с идолами Перуна и Макоши.

Хорс Дажьбог

Хорс Дажьбог – двойное имя.

«Хорс» не является славянским именем. Неточно ассимилировав незнакомый им термин, русские летописцы превратили его в «Гурса» или «Гурка». Хорса иногда называли «жидовином», что в контексте эпохи означало «иностранец» или «еретик». Иранское происхождение его имени можно считать доказанным: в Персии существовали божество, именуемое так же (в переводе «сияющее солнце»), и местность под названием Хорезм (Kharazma) – «солнечный край». Это лишний раз подтверждает, что Киев находился под сильным иранским влиянием. Известно, что киевские дружинники-варяги торговали с жителями Азовских степей и сражались с ними. Присутствие Хорса в языческом пантеоне Владимира можно объяснить политической стратегией.

Дажьбог являлся славянским двойником Хорса. Основываясь на его этимологии, хотя и недоказанной, можно заключить, что это был бог удачи; в Ипатьевской летописи [11] он назван также «богом солнца». Редкие упоминания об этом боге встречаются в украинских песнях; если верить «Слову о полку Игореве», он считался покровителем и прародителем жителей Киевского княжества: они называли себя «внуками Дажьбога».

Симаргл

Симаргл, включенный в пантеон Владимира, не имел никаких русских или славянских корней. Его происхождение было исключительно иранским: прототипом Симаргла являлся Сэнмурв, крылатый пес, ставший государственным символом Персии. В этом опять-таки следует усмотреть проявление дипломатии Владимира в адрес влиятельных соседей. Языческий пантеон Владимира мало отражал реальные верования его соотечественников.

Стрибог

Стрибог упоминается в «Слове о полку Игореве»: венды там называются «внуками Стрибога». Вероятно, Стрибог считался богом ветра. На спорных этимологических основаниях в Стрибоге склонны видеть также «бога-отца» и «подателя всех благ».

Сварог

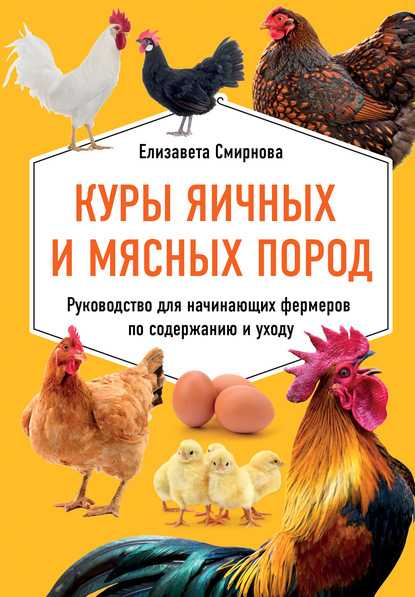

Бог Сварог не входил в пантеон Владимира и не упоминался в хрониках. Но в проповеди, ниспровергающей языческие культы, было сказано: «Они [язычники] перерезают горло курам и поклоняются огню, называя себя “внуками Сварога”». С другой стороны, Дажьбога называли «царем огня, сыном Сварога». Других проявлений культа Сварога не прослеживается, но поклонение огню действительно имело место. Можно подумать, что этому богу, навязанному сверху, не хватило времени, чтобы его начали ассоциировать с народными ритуалами огнепоклонства, потому что его слишком быстро свергли.

Из вышесказанного следует вывод, что первые религиозные реформы Владимира были проникнуты оппортунизмом, спровоцированным сильными иностранными влияниями, и остались поверхностными.

Волос (Велес), бог скота (богатства)

Волос упоминается в «Повести временных лет», но стоит в стороне от остальных богов языческого пантеона Владимира. Тем не менее он имел важное значение: в Киеве его идол располагался не на холме, вместе с Перуном и другими богами, но внизу, около реки, как бы противопоставленный им. Это позволяет сделать два вывода: либо ему поклонялось простонародье (в отличие от Перуна, которому поклонялись люди богатые), либо он считался правителем потустороннего мира.

Волосу, особенно почитаемому на севере России, поставили каменного идола в Новгороде; еще один стоял в городе Владимире, у реки, где позднее был основан монастырь – практически в его честь. В Киеве идола Волоса в 988 году сожгли вместе с остальным языческим пантеоном по приказу князя Владимира.

Древнерусские источники называют его «богом скота», что в контексте той эпохи означало также богатство. Он покровительствовал обработке шерсти и шкур, предметам особенно прибыльной торговли (в первую очередь с соседними государствами на востоке). Он также, вероятно, считался покровителем поэтов и певцов (по крайней мере, в «Слове о полку Игореве» Боян назван «внуком Велеса»). Некоторые авторы, пожалуй, чересчур поспешно, ассоциировали его с Аполлоном.

В народной христианской мифологии XIX века он стал Власием, покровителем скота, дарующим процветание. День Власия стали именовать также днем коровы (или быка). По этому случаю у святого просили благополучия для рогатого скота. В случае падежа скотины в ходе ритуала опахивания впереди обычно несли икону святого Власия.

Предполагают также, что в религиях Центральной России (на Волге), среди потомков финно-угров, олицетворением Волоса считался медведь, царь зверей и символ богатства и процветания. В XIX веке в хлевах вешали обереги в форме медвежьих голов или лап. На одной иконе Власия изображено странное существо с головой медведя. Встречаются также упоминания о том, что Волоса изображали в виде змеи.

Род и рожаницы

Относятся к самым малоизученным славянским божествам, в частности, из-за открытой враждебности к ним со стороны официальной религии, а также по причине их «упущения», намеренного или нет, большинством исследователей. Такое двойное отторжение может указывать на то, что здесь имелась важная мифологическая система.

Род

Большинство учебников и словарей по мифологии, включая современные, игнорируют эту фигуру. Тем не менее некоторые авторы, например Афанасьев и Н. М. Гальковский, обращались к нему в XIX веке, ставя Рода в ряд с божествами второго порядка, вроде духов предков. Для археолога Рыбакова он был, наоборот, одним из центральных.

Первое письменное упоминание о Роде встречается в «Слове об идолах» (начало XII века). Род фигурирует там как главное божество славян, предшествовавшее Перуну. В средиземноморских культах его можно ассоциировать с Озирисом, Баалом и Артемидой.

Второе упоминание о Роде содержится в «Слове Исайи-пророка» (середина XII века). Эта проповедь яростно осуждает поклонение Роду и рожаницам. Суровость тона подтверждает важность культа Рода, который ставится на тот же уровень, что и христианский Бог. Речь идет о боге плодородия, который умер и воскрес.

Третий документ – комментарий к Евангелию, датируемый XV – началом XVI века. Род там сравнивается с создателем: «То ти не Род седя на воздусе мечет на землю груды и в том ражаются дети <…> Всем бо есть Творец Бог, а не Род», – возмущается толкователь.

Важность в славянских языках индоевропейского корня «род», используемого для обозначения в первую очередь родов, а затем рода, или клана, но также входящего в самые разные существительные, означающие рост и благополучие (например, родина, народ, урожай и т. д.), не вызывает сомнений. Но, основываясь на этом, Рода можно поставить в один ряд с клановыми божествами (хотя тогда становится непонятно, почему авторы церковных текстов с такой яростью набрасывались на столь незначительную фигуру) либо возвысить его до бога плодородия в более широком смысле («Прародителя»). Вопрос остается открытым. Как бы то ни было, если Род – верховный творец, он не может быть громовержцем (и собственно Богом).

Рожаницы

Женский термин с использованием того же корня (с чередованием д/ж) со временем стал использоваться и в единственном числе, рожаница, то есть женщина, рожающая ребенка. В древнерусских текстах его обычно используют по отношению к паре [12] богинь: двум Прародительницам. Рыбаков связывает их с разными архаичными мифами: двумя прародительницами-оленихами у охотничьих народов; двумя богинями с четырьмя грудями, изображенными на вазах эпохи Триполья; двумя богинями, матерью и дочерью, из греческой мифологии (Деметрой и Персефоной), хотя между ними и нельзя установить прямой связи. Эта пара женщин часто возникает в деревянной скульптуре (идол с Рыбачьего острова, Балтика) и изображается на народных вышивках, русских и карельских [13]. Культ двоих рожаниц, матери и дочери, кажется более древним, чем культ Рода, пришедший ему на смену.

Культ Рода исчез быстрее культа рожаниц, еще существовавшего в XIV веке и неизменно будившего гнев у официальной церкви. В его честь устраивались пиры и празднества, открытые для всех. Христианские проповедники неустанно их критиковали, что только подчеркивало важность таких мероприятий. Вплоть до XVIII века можно обнаружить тексты проповедей, запрещавших языческие культы и, в частности, возмущавшихся тем фактом, что «женщины варят кашу для пиров [в честь] рожаниц».

В проповеди о сотворении мира, датируемой XII–XIII веками, автор провозглашает, что главнейшими грехами, по его мнению, являются: идолопоклонство, посещение злачных мест, питие и празднества в честь рожаниц. Митрополит [14] Нифонт восклицает: «Горе тем, кто пьет в честь рожаниц!» Есть даже описание – невольное – этих праздников в XIV веке: «Они украшают стол овсяными хлебами и сырами и наполняют кубки пахучим вином [водкой?], едят и пьют».

Этнографические данные, относящиеся к XIX веку, свидетельствуют, что, хотя название «рожаницы» и исчезло, долгое время продолжали устраиваться праздники 26 декабря, на следующий день после Рождества Христова, – так называемые «каши знахарок».

Ругевит

Ругевит – бог балтийских славян. В храме в Коренице на юге острова Юрген стоял его главный идол; это был бог войны, которого летописцы ассоциировали с Марсом. Его атрибут – семь мечей, которые он носил за поясом; восьмой, обнаженный, он держал в правой руке. Его идолов делали семиликими.

Свентовит/Святовит

Связанный с войной и победами, он был верховным богом балтийских славян. Его атрибутами являлись меч и знамя. Квадратный храм с четырьмя колоннами в Арконе (остров Рюген) считается его главным святилищем. Высота его идола из дерева составляла больше двух метров, у него было четыре головы – как четыре колонны храма, расположенные по четырем сторонам света [15]. Это был солнечный культ.

Храм был построен из резного дерева и окрашен пурпуром. Там хранились знамена, оружие и другие ценности. Судя по реконструкции, к храму прилегали конюшни для священных коней, жилища священников и хранилища для трофеев и подношений.

В храме Свентовиту поклонялись через ритуал с белым священным конем: если утром на нем находили пятно грязи, считалось, что Свентовит провел ночь в бою с врагами. Теперь этого коня можно было использовать как оракула, для предсказания будущего. Перед ним в землю в три ряда втыкали копья; если он, чтобы пройти под ними, поднимал сначала левую ногу, пророчество было несчастливым, если правую – счастливым. Ответы оракула Свентовита почитались как святыня.

Рядом с храмом стояли три контины [16], со столами и скамьями вдоль стен. Там проходили общие празднества и пиры. Свентовиту посвящались ежегодные жертвоприношения животных с последующими застольями. В 1169 году храм разрушил датский принц Вальдемар.

Триглав

У балтийских славян – бог с тремя головами (как можно догадаться по имени). По мнению германских хронистов, эти три головы символизировали три царства: небесное, земное и подземное. Бога Триглава связывали с лунной символикой. В Щецине, на самом высоком из трех холмов святилища, стоял его идол. Как и идол Свентовита, он служил для поклонения. Его коня, на этот раз вороного, с повязкой на глазах проводили через семь копий. Как в честь Свентовита, в его честь проводили праздники с жертвоприношениями.