Escultura Barroca Española. Las historias de la escultura Barroca Española

- -

- 100%

- +

A finales del siglo XIX, con motivo de las obras de restauración que se emprenden en la catedral, el cabildo acordó en 1880 seguir la recomendación que hizo el arquitecto Demetrio de los Ríos (1827-1892) para poder encimbrar la cabecera del templo y restaurarla, abatiendo y desmontando el retablo, que fue trasladado a la iglesia de San Francisco de Padres Capuchinos, donde hoy se conserva de forma fragmentaria. No obstante, hoy conocemos con bastante exactitud cómo era el conjunto gracias al lienzo que se conserva con su representación en el convento de monjas Clarisas de Villalpando (Zamora), y que realizó el propio Simón Gabilán Tomé en su faceta de pintor, más esporádica[299].

Cuando estaba a punto de concluir el retablo leonés, en agosto de 1744 surgieron algunos problemas para la realización completa de la traza, por lo que el cabildo decidió su cese como maestro de la catedral y recurrir a Giacomo Pavía (1699-1750), escenógrafo, arquitecto y pintor, que en realidad había acudido a la sede para solventar el problema surgido con la capilla del Carmen, cuya amenaza de ruina no había logrado solventar el toresano ante sus limitaciones en el campo de la arquitectura. Pese a todo, Simón Gabilán compaginaría su labor escultórica con intervenciones cada vez más frecuentes en aquel terreno.

En 1750 se encuentra de nuevo en Salamanca. Recordemos que Alejandro Carnicero se había marchado a Madrid a trabajar en la obra escultórica del nuevo Palacio Real, y que en esa fecha nuestro artista había ganado la plaza de arquitecto del salmantino Colegio de Oviedo, por orden de la Real Academia de San Fernando y mediando informe del arquitecto Juan Bautista Sacchetti (1690-1764)[300]. Entre las esculturas que ejecuta a partir de entonces, citemos las imágenes que contrata en 1754 para la iglesia de Santa María de la Hiniesta (Zamora) —santa Bárbara, san Antonio de Padua, san Antonio Abad, san Roque y san Sebastián—, y que debieron hacerse, según afirman Ceballos y Nieto, de un modo estandarizado en el taller[301]. Y la escultura de santa Águeda que hizo en 1774 para la parroquia de Castilblanco en Ávila, en la que también se documenta un retablo de su hijo Fernando Gabilán Sierra[302].

6.4.El siglo XVIII en Valladolid y Medina de Rioseco

6.4.1.Introducción

Los obradores de Valladolid ven reducido su ámbito de influencia a partir del siglo XVIII dada la pujanza que empiezan a tener otros focos, como Medina de Rioseco, o la corte. Esta se caracteriza por la arrolladora capacidad de trabajo de sus obradores, desde los que Luis Salvador Carmona suministra mucha obra escultórica a Castilla, tierra además de la que era oriundo. En Medina de Rioseco tiene gran predicamento la familia de los Sierra, que consigue una notable clientela y gran proyección. Sin embargo, Valladolid logra notoriedad con el modelo de retablos que crean Juan y su hijo Pedro Correas o el escultor y ensamblador Pedro de Bahamonde.

6.4.2.Los talleres vallisoletanos

El tránsito entre las centurias está protagonizado por el escultor José de Rozas (1662-1725), a quien ya nos hemos referido brevemente, si bien es interesante retomarlo para constatar el cambio que se produce en la forma de trabajar de los escultores. En este caso, cabe recordar los pliegues cortantes en aristas pronunciadas por los que se caracteriza su obra, los cuales entran de pleno en la evolución que será característica en el plegado durante la centuria de mil setecientos; citemos la Virgen de los Dolores de la iglesia Astorgana de San Bartolomé (1706).

6.4.2.1.Pedro de Ávila (1678- m. d. 1742) y la expansión de su obra

Pedro de Ávila es uno de los escultores más interesantes de la escuela vallisoletana en la primera mitad del siglo XVIII. Hijo del también escultor Pedro de Ávila —como ya veíamos— y de Francisca de Ezquerra, tiene un estilo diferente al de su padre tras superar con creces las influencias de Gregorio Fernández, todavía presentes no obstante en su primer estilo. En 1700 contrajo matrimonio con María Lorenzana de la Peña, hija del escultor Juan Antonio de la Peña, en cuyo entorno realiza sus primeros encargos —en 1702 hace una Piedad para el colegio de Ingleses de Valladolid— y a cuyas formas se adapta al menos en sus inicios. La diferente sensibilidad de nuestro artista pronto le conducirá a un concepto plástico más refinado, y hasta elegante, en plena sintonía con el inicio de la nueva centuria. Su hermano Manuel de Ávila (†1733) también fue escultor, y en su obra conocida siguió muy de cerca el estilo de Juan[303].

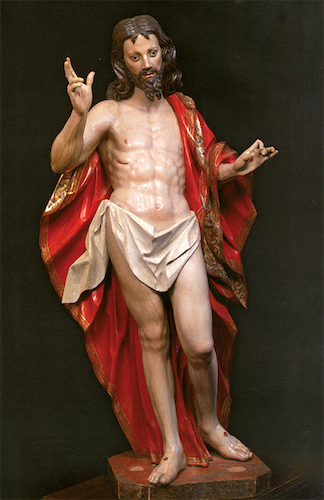

En la producción de Pedro de Ávila destaca el Cristo Resucitado que realiza hacia 1714 y se conserva en la iglesia-museo de San Francisco, en Ampudia (Palencia) (Fig.28). En la obra destacan sobre todo los pliegues a cuchillo ya propios del siglo XVIII, que combina con los ondulados para restar quietud a la representación de Cristo triunfante sobre la muerte. Es obra de sobresaliente factura, concebida en forma de desnudo de bulto y resuelta en un canon de armoniosa y serena elegancia[304]. En ella se materializa el cambio de estilo que desarrolla el maestro en su etapa de madurez tras fijarlo en 1714 con la espléndida figura de san Miguel que hizo para la iglesia de Castil de Vela en Palencia[305].

Fig. 28. Pedro de Ávila, Cristo Resucitado, c. 1714. Ampudia (Palencia), iglesia-museo de San Francisco. Foto Fundación Edades del Hombre.

Nuestro artista se caracteriza por la difusión en la zona del típico plegado barroco de borde cortante, que maneja con alarde en la que tal vez sea su obra maestra, la bella Inmaculada de la iglesia de San Felipe de Neri, en Valladolid. La imagen data de 1720, y en ella el escultor ha logrado depurar su forma de trabajar. Estiliza las líneas, el rostro adopta una disposición ovalada, pero sobre todo descuella el ropaje, que presenta un tipo de pliegues de cortante arista y hondas concavidades que acentúa e intensifica aún más el claroscuro; la obra parece inspirada en imágenes pictóricas. La figura se inclina hacia un lado, moviéndose los brazos en sentido opuesto. Los colores son planos, azul y blanco, y la encarnación es brillante, a pulimento. La modestia con la que concibe la imagen hace conmover al fiel. La Virgen se mantiene recogida, con los ojos bajos. Y en el trono, las tres figuras de serafines tan frecuentes[306]. De esta obra se conserva una réplica en el convento de Franciscanas Descalzas de Fuensaldaña, lo que prueba la difusión del modelo[307].

La citada Inmaculada de San Felipe de Neri formaba parte del conjunto de esculturas que le encargaron en 1720 para diferentes retablos: las imágenes de san Pedro y san Pablo situadas en las calles laterales del mayor; el Cristo del Olvido, de modelado natural y paño de pureza volandero; o la escultura de María Magdalena —depositada en el Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid— contemplando el Crucifijo, que concibe vestida con túnica y manto, absorta en su diálogo con Cristo y dotada de un movimiento de gran elegancia[308]. El tipo lo repite en la imagen que hace para la catedral de Valladolid, aunque cambia el Crucifijo por la calavera y añade el tarro de los perfumes. Hará una tercera versión para la iglesia de Matapozuelos (Valladolid) con ligeras diferencias, ya que la imagen de la Magdalena es muy joven, casi una niña, de ahí que sus facciones sean más redondeadas; el pañuelo que lleva en la mano es símbolo del sufrimiento que padeció para redimir sus culpas en penitente soledad, dentro de la iconografía más difundida por la Contrarreforma; y aunque los ropajes adolecen de cierta rigidez, también en ellos son evidentes los típicos pliegues del artista[309].

En Valladolid prospera un tipo de busto prolongado con brazos que responde al modelo de Pedro de Mena, al menos formalmente. Del taller de Pedro de Ávila proceden los del Ecce-Homo y la Dolorosa del convento vallisoletano de Santa Brígida. La imagen de María lleva la espada que atraviesa su corazón, explayando las manos, y la cabeza del Ecce-Homo aún tiene su correspondencia con el quehacer de Gregorio Fernández, pese a la distancia temporal[310].

6.4.2.2.Felipe de Espinabete (1719-1799) y las cabezas de santos degollados

Felipe de Espinabete fue el último gran escultor barroco del foco vallisoletano. Nació en Tordesillas en mayo de 1719, como ha demostrado el profesor Urrea, quien señala además que su familia era originaria de Aragón, si bien llevaba asentada en esa localidad vallisoletana varias generaciones, en el barrio de Santa María. Nuestro artista se casó en su pueblo natal con María Tejero en 1744, cuando contaba 24 años de edad, unión de la que nacieron cinco hijos, los dos mayores en Tordesillas. Sabemos que la familia se trasladó a Valladolid después de 1747, ciudad en la que terminarían instalando su residencia en el céntrico barrio de Santiago. Empero, la muerte de su esposa, ocurrida en 1786, y sus raíces familiares son razones que explican la decisión que tomó nuestro escultor de abandonar Valladolid en 1790 para instalarse nuevamente en Tordesillas, buscando el amparo de su hijo Félix, cura párroco de San Antolín —entre otros títulos—, y cuya muerte, no obstante, en 1798 obligó a que el anciano escultor regresara de nuevo a Valladolid para albergarse en casa de su otro hijo Blas, que había abandonado el ejercicio de la escultura para dedicarse al cargo de fiel registro de la Puerta Real de Tudela; y fue allí donde murió el día 29 de agosto de 1799[311].

El aprendizaje de Felipe de Espinabete debió desarrollarse en Tordesillas. A su llegada a Valladolid el escultor Pedro de Ávila ya había fallecido, de modo que el nuevo taller que ahora se abría debió ocupar el vacío artístico que este había dejado tras su muerte, sobre todo si tenemos en cuenta que Felipe de Espinabete contaba ya entonces con cierto prestigio, de ahí que en el censo del marqués de la Ensenada (1752) le regulen diez reales como ingresos diarios. En la ciudad del Pisuerga entró en contacto con la obra de los Sierra, que sin duda le influyen, y que por esas fechas se encontraban concluyendo la sillería coral del convento de San Francisco[312]. Espinabete es además un artista ejemplar al representar el tipo de escultor, pues en 1784 fue elegido miembro de la Real Academia de la Purísima Concepción de Valladolid, en la que desempeñó el cargo de teniente en la especialidad de dibujo.

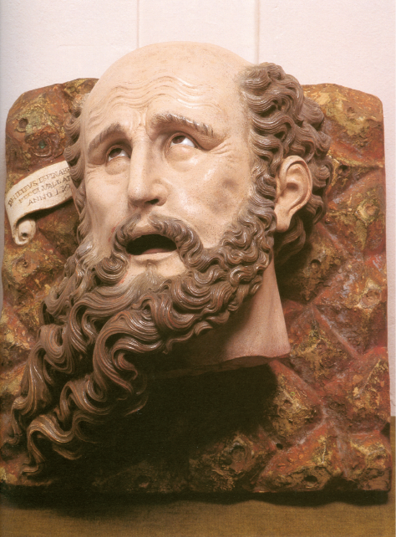

La fama de Felipe de Espinabete ha estado cimentada por el modelo de cabeza de santo degollado en el que se especializó, y materializó, entre otras, en las de san Pablo (1760) y san Juan Bautista (1774)[313], conservada la primera en el Museo Nacional de Escultura (Fig.29) y la segunda en la iglesia parroquial de Santibáñez del Val (Burgos). El tipo responde a la predilección que hubo durante el Barroco por el tema de las cabezas degolladas; la vía del dolor estaba muy impuesta, y ese sangriento corte y la expresión dolorosa del rostro era sin duda un atractivo para mover a los fieles hacia la piedad y compasión. Martín González ha señalado en varias ocasiones que el escultor debió quedar sorprendido por la cabeza degollada de san Pablo, de Villabrille y Ron, que se hallaba en el convento vallisoletano de la misma titularidad, y hoy se expone en el Museo Nacional de Escultura[314]. Un rasgo característico de todas las testas que realizó está en el hecho de llevar incorporada una cartela o papel adherido con su firma. Otra serie de obras de este mismo tipo podemos añadir con la cabeza de san Juan Bautista procedente de la iglesia vallisoletana de San Andrés, de 1773[315], o la que se conserva de este profeta en el monasterio de la Santa Espina, de Valladolid, fechada en 1779[316], un año antes que las cabezas de san Pablo y el Bautista del convento vallisoletano de Las Lauras, procedentes tal vez de una donación, pues en esta casa profesó la hija de Espinabete, llamada Narcisa[317]; el cierre de este cenobio hace ya algunos años deparó la dispersión de su patrimonio, razón por la cual la citada cabeza de san Pablo se conserva actualmente en el convento de madres dominicas de San Pedro, en Mayorga de Campos[318].

Fig. 29. Felipe de Espinabete, cabeza degollada de San Pablo, 1760. Valladolid, Museo Nacional de Escultura.

Su obra más considerable son las dos sillerías de coro que realizó. Una de ellas la hizo para el convento de la Espina en Valladolid (Fig.30), que, tras la exclaustración, se vendió a la parroquia de Villavendimio (Zamora); se le encargó en 1766, y Espinabete se obligaba a esculpir escenas de la vida de san Benito y san Bernardo. En ellas se puede ver cómo el escultor gusta de desplegar los mantos formando grandes ondulaciones. La segunda sillería fue la que estuvo en el coro alto del convento vallisoletano de San Benito, de 1764, hoy repartida entre el Museo Diocesano y Catedralicio y el Museo Nacional de Escultura, e identificada a partir de las relaciones estilísticas que guarda con la anterior[319].

Fig. 30. Felipe de Espinabete, tableros de la sillería coral realizada para el monasterio de La Espina en Valladolid, hoy en la iglesia parroquial de San Miguel, Villavendimio (Zamora). 1766.

También ejecutó un buen número de imágenes para diversas iglesias. Entre las que envió para Ávila, llama la atención la escultura de san Miguel conservada en la parroquia de Solana de Rioalmar, que aparece documentada en las cuentas de fábrica libradas entre 1778 y 1780. Tiene gran parecido con la obra del mismo tema que existía en la iglesia vallisoletana de San Nicolás antes de su venta —hoy en paradero desconocido—, si bien la abulense es obra más floja[320]. Del año 1787 es el San Francisco de Asís procedente del Museo de San Antolín de Tordesillas[321]. Y destaquemos la soberbia talla de san Antonio Abad, de la segunda mitad del siglo XVIII, procedente de la iglesia del hospital vallisoletano de San Antonio Abad, y hoy en la iglesia de la Asunción de Ntra. Sra. del monasterio vallisoletano de Santa María de Valbuena. Se trata de una magnífica imagen barroca del santo, que se yergue sobre un dragón cubierto de escamas verdosas y cabezas en forma de serpientes, que hacen muecas sarcásticas y burlescas, símbolo de los siete pecados capitales y reflejo de las tribulaciones del santo cuando anduvo por el desierto atormentado por los demonios. Descuella el rostro de san Antonio, transmisor de una vigorosa energía, cubierto de un amplio manto y hábito de arremolinadas telas agitadas al viento, cíngulo y escapulario donde lleva la tau. En la ejecución de la talla destacan los pliegues en arista, muy profundos, que le confieren un claroscuro potente[322].

En el convento de Santa María Magdalena de MM. Agustinas, en Medina del Campo, Arias Martínez, Hernández Redondo y Sánchez del Barrio han catalogado una interesante serie de piezas que atribuyen al artista y a su taller, con una calidad evidente aunque variable, pero que sin duda alguna son exponentes del último gran taller del barroco vallisoletano. La hechura de las piezas se sitúa en torno a 1777, y su iconografía gira en torno a la Orden de San Agustín; se añade una bonita imagen de santa María Magdalena (c.1775), que sigue el tipo iconográfico de Pedro de Mena, y la Inmaculada Concepción que se exhibe en su retablo (1777), dotada de un impetuoso dinamismo y un plegado muy plástico, jugoso y menudo[323].

Espinabete también fue autor de varios pasos procesionales. Podemos decir que hizo los últimos antes de la diáspora de la desamortización. Es autor de los pasos nuevos del Azotamiento (1766) y de Jesús Nazareno (1768) que se conservan en Tordesillas; en el primero, la figura de Cristo va rodeada de los que le flagelan[324]. Para Toro hizo varios pasos, uno de ellos dedicado a la Soledad, que pereció en un incendio en 1957. Y también se conservan en Santa María de Nieva, Segovia, dos pasos de 1792 dedicados a Jesús atado a la columna y al Ecce-Homo[325].

***

Otro de los escultores que es necesario citar dentro de los talleres que laboran en el siglo XVIII en Valladolid, dada la calidad que presenta su producción, aún no muy conocida, es Fernando González (1725-?), a quien ha documentado Jesús Urrea y a cuya gubia debemos las bellísimas imágenes del retablo mayor de la iglesia parroquial de El Salvador en Valladolid, cuyas labores de dorado se ultimaban en 1756[326].

6.4.3.Medina de Rioseco. La dinastía de los Sierra y el camino hacia el Rococó

Medina de Rioseco, la ciudad de los Almirantes hasta que en 1726 Felipe V la desposeyó de este título, se revela en el siglo XVIII como un centro artístico de primer orden en el panorama castellano a raíz de la instalación en su seno del obrador de Tomás de Sierra, que de este modo daba principio a una importante saga de artistas. Pero los Sierra no fueron los únicos titulares de los talleres riosecanos durante la nueva centuria, pues allí también se encontraban avecindados los ensambladores Carlos Carnicero, Melchor García, Manuel Benavente, Sebastián de la Iglesia, Bernardo Quirós, Florencio Pasto y el burgalés Bernardo López de Frías[327].

6.4.3.1.Tomás de Sierra Vidal (c.1654-1725), fundador de la dinastía

La dinastía de los Sierra alcanza durante el siglo XVIII un protagonismo que podemos poner en relación con otras dos de las familias más importantes del barroco dieciochesco, como son lógicamente los Churriguera y los Tomé; tres sagas de artistas, por tanto, que presentan en común la amplitud del obrador en el cual se enmarca su trabajo, los múltiples encargos que les llegan, e incluso los parentescos familiares, pues los Tomé quedarán unidos a los Sierra cuando Simón Gabilán despose en 1729 a Águeda de Sierra, hija de José y nieta del célebre Tomás de Sierra.

Esta distinguida e importante familia de escultores radicaron en Medina de Rioseco tras el asiento de Tomás de Sierra Vidal en la ciudad de los Almirantes. El profesor Urrea clarificó en 2001 la génesis y desarrollo de la saga, cuyo inicio corresponde al citado Tomás. Este nacería hacia 1654 en Santalla (El Bierzo, León), obispado de Astorga, fruto del matrimonio establecido entre Baltasar de Sierra Vidal y Catalina Rodríguez. De aquí pasaría a Valladolid y después a Medina de Rioseco, donde se instala y contrae matrimonio en enero de 1681 con Inés de Oviedo Calla. El que figuren entre los testigos de este enlace los conocidos ensambladores Juan de Medina Argüelles y Juan Fernández es sintomático para pensar en la buena relación que ya había entablado con el ambiente artístico de la ciudad. Y la estabilidad en la misma se constata a partir de la llegada de otros miembros de la familia Sierra a vivir en su seno[328].

El matrimonio alumbró diez hijos, la mayoría de los cuales ejercieron un oficio artístico o estuvieron muy relacionados con el arte, salvo las excepciones de los cuatro niños muertos a corta edad. Francisco fue clérigo presbítero y escultor; Tomás ejerció de pintor policromador; José fue también escultor como su padre; Jacinto profesó como franciscano y fue ensamblador; Pedro, cuya maestría en el arte de la escultura le convirtió en el mejor heredero de Tomás; y Josefa, la única niña que vivió de las tres que tuvo el matrimonio, a la que desposó en 1709 el zamorano Cayetano Carrascal Álvarez, quien trabajó como oficial en el obrador del suegro tras haberse formado con él como aprendiz. El taller aún se perpetuará durante la tercera generación, de la que tenemos documentada la actividad que ejerce como escultor Santiago de Sierra, nieto del fundador de la dinastía[329].

La formación de los hijos de Tomás en las distintas especialidades artísticas citadas nos permite hablar de un taller familiar con gran capacidad para atender todo tipo de encargos, dado el número de integrantes y el alto grado de especialización de los mismos. Como bien señala Jesús Urrea, se añade la circunstancia de contar en su seno con un clérigo y un franciscano, que sin duda actuarían como garantes para atraer nuevos contratos. En virtud del inventario que se hace de los bienes de Tomás de Sierra tras su muerte, ocurrida en enero de 1725, nos podemos hacer una idea aproximada del sistema de trabajo que imperaba en su obrador, de la importante serie de elementos auxiliares con los que trabajaba, sobre todo los modelos en barro y cera y las estampas, y justificar de este modo el que llegara a industrializarse —el mismo tipo de escultura se repite con asiduidad—: 302 modelos de barro cocido y crudo, entre grandes, medianos y pequeños; 82 modelos de yeso y otros de cera, entre los que se encontraban cabezas, brazos y otros miembros; 125 estampas grandes, 532 medianas, 192 pequeñas, junto a 50 libros grandes y pequeños[330].

La especialización que se alcanzó en el seno del taller nos la corrobora el encargo que le llegó a su titular desde el pueblo zamorano de Rabanales, que en 1715 daban cumplida libranza de 830 reales por las imágenes de san Francisco Javier y san Antonio de Padua: 500 abonados al escultor por la hechura y los 330 restantes por las tareas de estofado y dorado de su hijo, el homónimo pintor policromador. La fama alcanzada hizo que los parroquianos se deshicieran en elogios, hasta el punto de considerarle uno “de los mejores maestros de Castilla” y uno “de los primeros de España”[331].

En el momento de fallecer, Tomás de Sierra tenía en su casa 39 esculturas destinadas tal vez a la venta directa, y más de 20 ya ultimadas y pendientes de entrega para dar cumplimiento a los contratos establecidos. Entre ellas se encontraban dos imágenes estofadas y doradas para la catedral de Burgo de Osma, una dedicada a san Sebastián y otra a san Antonio de Padua, que se conservan en la actualidad, además de las cinco efigies que en su momento había contratado don Miguel Martín, prior de la catedral de León, para el templo parroquial de Abanco (Soria), y que Llamazares Rodríguez ha identificado con las efigies de san Francisco, san Antonio de Padua, santa Águeda, santa Apolonia y santa Bárbara[332]. Del amplio número de esculturas que estaban aún pendientes de venta o de entrega en el momento de su muerte se desprende que Tomás de Sierra fue un artista muy prolífico. Con todo, el catálogo de su obra aún está pendiente de precisar, línea en la que ya inició importantes trabajos el profesor Martín González[333], y a los que han seguido otras muchas publicaciones fruto de tan amplia y fecunda actividad artística. En su estilo, nuestro artífice buscó un camino propio, y se dejó influir por el arte de Juan de Juni.

La trayectoria de nuestro artista se inicia con las obras que le encarga la Cofradía riosecana de la Quinta Angustia para su ermita, en cuyo retablo trabaja junto al ensamblador Alonso del Manzano en 1692, además de retocar otras esculturas, aligerar el paso de Longinos y hacer las efigies de Ntra. Sra., san Juan, la Magdalena y un soldado (1696)[334], según vimos. Al año siguiente nuestro escultor se comprometió a realizar el relieve de Santiago en Clavijo para el cascarón del retablo de la iglesia vallisoletana de Villalba de los Alcores, utilizando para ello el dibujo que había realizado Cristóbal de Honorato el Joven, escultor y ensamblador procedente de Salamanca. Esta obra es en todo punto interesante por dos motivos, tanto por la relación que establece con este artífice de la ciudad del Tormes, como por el precedente que la obra supone para el monumental retablo de Santiago que posteriormente contratará para su iglesia en Medina de Rioseco. La estrecha colaboración con el citado Alonso del Manzano se volvería a establecer para ejecutar el retablo mayor de la iglesia de San Pedro en Villalón de Campos (Valladolid), a cuya ejecución el ensamblador se obligaba en agosto de 1693, y en el que Parrado del Olmo identifica como obras de Tomás de Sierra las efigies de san Pedro y san Pablo, san Andrés, la Asunción y un ángel portaestandarte[335].

Aquel mismo año de 1692 nuestro escultor emprendió su trabajo para el relicario de la colegiata de Villagarcía de Campos, fecha en la que se documentan los bustos de los tres mártires cuyas reliquias se habían incorporado en 1690 a este conjunto dedicado a ensalzar la memoria de quienes murieron por la fe: Marcos, Eutimio y Vicente[336]. El trabajo para este relicario lo volvió a retomar entre los años 1695 y 1696, y en 1706, período en el que se documenta el envío de numerosas esculturas que fueron a sumarse a los trabajos realizados por la amplia pléyade de artistas que los jesuitas habían contratado para tal fin[337], junto a los relieves del retablo de la capilla del Noviciado, que también le pertenecen[338]. Recordemos que el fomento del culto a las reliquias, que había potenciado el Concilio de Trento, se reactivó durante el siglo XVIII y tuvo su mejor aliado en la emoción que suscitaba la contemplación de unas esculturas realizadas para dar forma plástica a la vida de los santos que reposaban en el relicario. A todo ello contribuyó la Compañía de Jesús, que propagó de forma entusiasta este tipo de culto en el que se reverencian las sagradas reliquias.