Escultura Barroca Española. Las historias de la escultura Barroca Española

- -

- 100%

- +

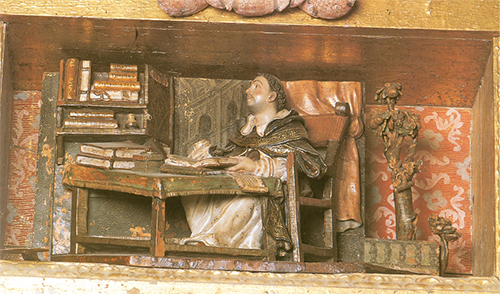

Las esculturas tenían que ir situadas en pequeños receptáculos —tecas o celdillas—, lo que motivó su reducida escala. Citemos como ejemplo las imágenes de san Benito de Nursia, abad, y san Bernardo de Claraval, abad, que Tomás de Sierra realizó en 1695. En ambas descuella el tratamiento expresivo y formal, lo que prueba la pericia del escultor, máxime en un reducido tamaño —35x23 cm y 35x33 cm, respectivamente—. El plegado es minucioso, y el movimiento, contenido[339]. Asimismo, una de las obras que descuella dentro del conjunto de piezas que Tomás de Sierra envió a la colegiata jesuita de San Luis —que estaba bajo el patronazgo de Dña. Inés de Salazar y Mendoza—, es el bello relieve dedicado al Éxtasis de Santo Tomás de Aquino (Fig.31). El santo se representa con un libro en la mano; ha detenido su lectura por sentir la llamada de Dios, de ahí el éxtasis. La escena se desarrolla en su celda, donde se aprecia un sillón frailero, la mesa de trabajo con un tintero y los anaqueles. Se trata en verdad de una escena que rebosa dulzura[340].

Fig. 31. Tomás de Sierra, Éxtasis de Santo Tomás de Aquino, abad, 1695. Villagarcía de Campos (Valladolid), colegiata de San Luis.

En 1699 realiza las bellas imágenes, con plegados igualmente menudos, de san Lorenzo y san Francisco de Paula para la iglesia de Santa María, en Villamuriel de Cerrato (Palencia)[341]. En torno a estas mismas fechas ejecuta las efigies de los Padres de la Iglesia para el retablo de la iglesia de Baquerín de Campos, también en Palencia[342], lo que da muestras de la proyección de su taller, ya consolidada.

En 1704 firma el contrato para hacerse cargo de la escultura del retablo mayor de la iglesia de Santiago, en Medina de Rioseco, que Joaquín de Churriguera había materializado en 1703 en lo tocante a la arquitectura. El vasto programa iconográfico al que se compromete el artista, poblado de estatuas y relieves, puso a prueba la habilidad del maestro en un trabajo de semejante alcance. El conjunto ofrece un relato completo de la historia de Santiago Apóstol, que se representa en el cascarón a caballo en la faceta donde descarga la espada contra los infieles, y cuyo precedente se sitúa en el citado retablo de Villalba de los Alcores, si bien el riosecano tiene mayor fuerza a raíz de la experiencia acumulada por el artista. Hay que valorar el conjunto en el contexto de la reacción que se había producido en España a mediados del siglo XVII para devolver al santo el patronato único de la nación[343].

Entre 1711 y 1719 se realizó el retablo mayor de la ermita del Amparo de Boadilla de Rioseco (Palencia), obra en la que colaboran el ensamblador Santiago Carnicero y Tomás de Sierra, cuyas esculturas, no obstante, manifiestan un tratamiento menos delicado de lo que es usual en este maestro[344]. Añadamos a su catálogo las esculturas del retablo mayor de Valverde de Campos (1714), la imagen titular para la Cofradía del Nazareno de Palencia (1716), las esculturas del retablo mayor de Herrín de Campos (1720) o la Asunción que preside el retablo de Valdearcos de la Vega (1724)[345].

El recuerdo a Juan de Juni se pone de manifiesto en obras como la Dolorosa que se conserva en el Museo de la Semana Santa de Medina de Rioseco, realizada hacia 1720 y procedente de la Cofradía de la Vera Cruz (Fig.6). No obstante, y pese a ser más que evidente el modelo juniano —materializado en la vallisoletana obra de la Virgen de las Angustias—, Tomás de Sierra hace una reinterpretación magistral; talla un rostro más dulce y afilado, más natural, en suma. Los pliegues son muy finos, muchos de ellos a cuchillo, menos orgánicos. La fuerza dramática de la imagen se hace más delicada, más dieciochesca y más melancólica, en plena sintonía con el momento hacia el que nos acercamos. También debe ser suya la bonita Virgen de los Pobres de la iglesia riosecana de la Cruz. Se trata de una versión de la Virgen de la Misericordia, aunque bajo su manto se cobije un hombre arrodillado, por la que el profesor Martín González llamó la atención sobre la influencia de Juni: “La disposición en redondo del movimiento y ese ángel niño de la parte inferior acreditan tal inspiración, que se explica porque Juni tiene importante obra en Medina de Rioseco”. Con todo, nuestro artífice logra hacer una escultura amable, poseída ya de la dulzura del estilo rococó[346].

***

Con la muerte de Tomás de Sierra en 1725 es posible que el obrador, plenamente activo, pasara a ser dirigido por el primogénito Francisco en colaboración con sus hermanos, el escultor José y el pintor Tomás. Jacinto, franciscano y ensamblador, debió desarrollar su actividad desde alguno de los conventos de su orden[347], mientras que Pedro, el más sobresaliente de los hijos de Tomás de Sierra, se encontraba en esos momentos trabajando en los reales sitios de Valsaín y La Granja de San Ildefonso.

La obra de Pedro de Sierra (1702-† antes de 1760)

El conocimiento de la personalidad y trayectoria de Pedro de Sierra Vidal y Oviedo lo debemos a las aportaciones de Esteban García Chico[348] y Martín González[349]. Fue arquitecto y sobre todo un excelente escultor[350], que nace en Medina de Rioseco en mayo de 1702. Se formó en el arte de la escultura en el seno del taller que dirigía su padre, quien, sabedor de las buenas cualidades del joven, debió inducirle para que se alistara en los trabajos reales y completar de este modo su magisterio. Hemos visto que en el momento de fallecer Tomás de Sierra en 1725, Pedro se encontraba en el palacio real de San Ildefonso y en Valsaín, donde radicaba el taller cortesano de escultura; Martín González llamó la atención sobre esta coincidencia dada la importancia que tendrá en la trayectoria de nuestro artista, al tratarse de la etapa en la que se está haciendo la primera gran serie escultórica para el palacio segoviano con la intervención de los franceses, y maestros de la rocalla, René Frémin (1672-1744) y Jean Thierry (1669-1739), lo que supondrá la introducción de la corriente rococó europea en el arte de Pedro de Sierra.

De Segovia pasa a Toledo, de donde declara ser vecino en marzo de 1726, año también en el que contrata las obras de reparo y el trabajo de escultura para mejorar y embellecer la fachada de la iglesia riosecana de Santa Cruz[351]. El programa iconográfico gira en torno al tema de la invención y exaltación de la Santa Cruz, a la que se advoca el templo[352]. Para ejecutar las estatuas y relieves, Pedro de Sierra empleó un tipo de plegado quebrado, con gran acento de movimiento y claroscuro, si bien el dinamismo está ya tamizado por la dulzura rococó[353].

La estancia en Toledo se prolongó al menos hasta 1736, fecha en la que se hizo cargo de “una imagen de Nuestra Señora con el Niño en el regazo” para la Cofradía de la Piedad en Valladolid[354]. El año anterior había terminado la hermosa sillería del convento vallisoletano de San Francisco, según veremos. Y en enero de 1739 se encontraba en Medina de Rioseco a raíz de la obra que estaba realizando como remate de la torre de la iglesia de Santa María[355]. Es posible que el artista tanteara entonces el ambiente, o sencillamente que aprovechara la amplia serie de contratos que le reportaba el buen nombre de su familia; como quiera que sea, el cambio de vecindad, para instalarse en la ciudad del Pisuerga, no consta documentalmente hasta febrero de 1741, en que ofrece traza y condiciones para hacerse cargo de la ejecución del retablo mayor de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Rueda[356]. Este largo período de tiempo que transcurrió en Toledo —o trabajando desde aquí—, unos diez o quince años, dio para mucho; de hecho, su estancia corrió en paralelo a la ejecución del famoso Transparente catedralicio por los Tomé, de modo que en su arte se produjo un enriquecimiento que vino a sumarse a lo que ya había aprendido en La Granja. Sus contactos con los reales sitios no terminaron aquí, pues Nicolau Castro documenta a nuestro artista residiendo en Aranjuez en marzo de 1733[357], a donde pudo haber sido llamado en plena etapa constructiva del palacio a raíz de los contactos que habría establecido en Segovia.

Toledo fue una ciudad muy especial para Pedro de Sierra, pues fue aquí donde debió conocer a la mujer que se convertiría en su esposa, Josefa Sevilla Majano, natural de la villa de Los Yébenes (Toledo), con quien ya estaba casado en marzo de 1726[358]. Nicolau nos aporta algunos datos de la vida del matrimonio, como la obligación que contrajeron en enero de 1732, haciéndose cargo de una niña expósita. Sin embargo, parece ser que el deseo de la pareja de tener hijos no se vio recompensado a largo plazo, razón por la cual Josefa Sevilla terminaría regresando a su tierra natal tras enviudar y encontrarse sin ningún vástago; así consta en la escritura que otorgó en junio de 1761 disponiendo lo necesario para vender una casa que poseía en Medina de Rioseco. Otorgó testamento en noviembre de 1761 y en junio de 1765, nombrando heredera a una hermana[359].

De la actividad artística que Pedro de Sierra desarrolló en Toledo señalemos las dos bonitas esculturas dedicadas a los santos Justo y Pastor en la iglesia toledana de esta advocación, situadas sobre la hornacina de la puerta principal del templo y por las que recibió 1.200 reales en 1739; son de plomo vaciado, y después se pintarían imitando bronce. Como bien señala Nicolau Castro, son dos estatuas plenas de gracia rococó, y que revelan hasta qué punto el escultor asimiló los modelos franceses de La Granja y el estilo de los Tomé; de hecho, cabe recordar que la noticia la recogía en 1920 Ramírez de Arellano, y ya entonces dejaba constancia de que ambas obras se habían atribuido hasta entonces a Narciso Tomé[360].

Con esta serie de influencias ya aprendidas inicia la soberbia sillería rococó del convento vallisoletano de San Francisco, hoy conservada en el Museo Nacional de Escultura a raíz de su desamortización (Fig.32). Las noticias sobre esta obra proceden de un autor contemporáneo que trabajó en el equipo encargado de su ejecución, el ensamblador Ventura Pérez, quien tenía la costumbre de anotar en un libro los acontecimientos más importantes de la ciudad, publicado en el año 1885[361]. Según recoge, la sillería se inauguró en diciembre de 1735, y de su ejecución se hizo cargo el ensamblador fray Jacinto de Sierra, hermano de Pedro y quien sin duda le reportó a este el contrato de la obra escultórica. La participación de nuestro artífice la recogía fray Matías de Sobremonte en su manuscrito, quien sin embargo aportaba la fecha de 1742[362]; por un sermón escrito en junio de 1740 y publicado al año siguiente, sabemos que la sillería estaba plenamente ultimada en este año[363]. En la obra hay que destacar los tableros de la sillería alta, donde las figuras de cuerpo entero se agitan con gracia y dinamismo. Los pliegues son también motivo de atención; fluyen con dinamismo, se multiplican y destacan por su diseño en arista. Dentro del conjunto de las sillerías españolas, esta ocupa un puesto cimero para Martín González. Y en ella descuella el tema de las cabezas de serafines dispuestas sobre placas recortadas[364].

Fig. 32. Pedro de Sierra, sillería del convento de San Francisco de Valladolid, terminada en 1735. Valladolid, Museo Nacional de Escultura.

Una vez instalado en Valladolid, en febrero de 1741 proporciona traza y condiciones con el fin de materializar un nuevo retablo (Fig.33) para la recién terminada iglesia parroquial de Rueda, que se le adjudica, y cuya obra arquitectónica y escultórica le corresponde, tareas ambas por las que otorgó carta de pago en agosto de 1749[365]. El retablo se organiza a base de un cuerpo principal con cuatro columnas gigantes que rematan en cascarón, desarrollando una planta de tipo mixtilíneo; en los soportes descuellan las cabezas de ángeles sobre placas adventicias, procedentes del influjo de Narciso Tomé. La imagen de la Asunción cobra en verdad protagonismo, pues queda flotando en el espacio del camarín como si se tratara de una pintura; este camarín-transparente recibe luz de la sacristía. En el ático se sitúa la Coronación de María. Como ya es propio del Barroco, no hay límites entre la obra arquitectónica y la escultórica. El agitado dinamismo de las esculturas, el canon esbelto de las figuras, las posturas sinuosas y graciosamente onduladas o el tamaño reducido de las cabezas, son señas personales del escultor. También dio trazas para ejecutar los retablos laterales, de cuya materialización se hizo cargo Francisco de Ochagavía[366].

Fig. 33. Pedro de Sierra, retablo mayor de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, ultimado en 1749. Rueda (Valladolid).

Y entre las obras que se atribuyen a Pedro de Sierra, la Inmaculada de la iglesia de los Jesuitas de Valladolid (1733) está considerada como pieza cimera del arte español del siglo XVIII. En la concepción de la figura destaca el adelgazamiento hacia la base con la que ha sido trazada. La cabeza es diminuta —algo que es característico de su obra—, aunque animada con gran vivacidad. En los agitados paños descuella el tratamiento de los pliegues a cuchillo, en arista. El trono hace las veces de peana, construido a base de nubes y cabezas de ángeles[367].

Pedro de Sierra figuraba en 1752 en el Catastro del marqués de la Ensenada con la nada despreciable cantidad de diez reales como ganancia al día. Sin embargo, y como recogía Martín González, ya no figura en el censo de 1760, lo que prueba que ya había fallecido[368]. Su muerte fue sin duda la que indujo a su viuda Josefa Sevilla a trasladarse a su toledana tierra natal, donde consta que ya se encontraba en 1761, según hemos visto.

6.4.3.2.Francisco, José (†antes de 1760) y Tomás de Sierra

Ya veíamos que a la muerte de Tomás de Sierra es muy posible que su obrador pasara a ser dirigido por el primogénito Francisco en colaboración con sus hermanos, el escultor José y el pintor Tomás. De hecho, y tras el fallecimiento de su padre, Francisco reclama ciertas cantidades dinerarias por el trabajo en particular que había realizado en el seno del taller, aduciendo además que debía ser compensado por su dedicación “de diez años continuos al arte de escultura a que se anegaba el cuidado en el cumplimiento de las obras […]”[369]. En el funcionamiento del taller durante esta nueva etapa, debió jugar un papel importante el ensamblador y franciscano fray Jacinto de Sierra, cuya influencia, determinación y reconocida autoridad en materia artística dentro de la orden hizo que la actividad del obrador de sus hermanos se extendiera al País Vasco a través de su intervención en el retablo mayor de franciscanas de Segura (Guipúzcoa), de donde pasó a dirigir también la obra del retablo mayor de franciscanas de Bidaurreta, en Oñate, en cuyo convento se instaló y en el que ya trabaja en 1751[370].

Francisco, José y Tomás de Sierra siempre estuvieron avecindados en su natal Medina de Rioseco. Francisco simultaneó las labores de dirección del taller de escultura con su condición de clérigo presbítero. En su estilo es patente el magisterio del progenitor, si bien el plegado ya es más movido, de corte en arista y frecuentemente en dirección oblicua. En 1735 realiza un san Antonio de Padua y una imagen de santa Bárbara para la iglesia de Castil de Vela, en Palencia; y en 1743 ejecuta la escultura de san Pedro para la parroquial vallisoletana de Mucientes. Una buena muestra de su estilo la tenemos en la bella imagen de otro san Antonio de Padua que hizo para la iglesia palentina de Guardo, advocada a santa Bárbara y san Juan Bautista (Fig.34)[371]. Se representa el tema más conocido de la iconografía del santo desde Trento, al simplificar la visión que tuvo cuando se le apareció la Virgen y le entregó a su Hijo. San Antonio lleva en sus manos al Niño, con el que entabla una especie de tierno coloquio al haber descartado poner a Jesús de pie junto al santo. Este viste un hábito con numerosas dobladuras y decorado con temas botánicos. En la peana se disponen tres cabezas de ángeles y la placa en la que consta, por inscripción, que Francisco de Sierra hizo la obra a instancias de D. Bernardo Gala[372].

Fig. 34. Francisco de Sierra, San Antonio de Padua con el Niño Jesús, s.f. Guardo (Palencia), iglesia de Santa Bárbara y San Juan Bautista.

Los lazos familiares de los miembros del taller debían estar muy consolidados para que Francisco de Sierra, en su condición de clérigo, fuera el encargado de oficiar el enlace matrimonial entre su sobrina Águeda de Sierra, nacida de la unión de José y María Cornejo, con el escultor Simón Gabilán Tomé en 1729. Sabemos de las buenas relaciones que tuvieron yerno y suegro, Simón y José de Sierra, quien no escatimó en beneficios económicos para la familia de su hija, mientras que el toresano abrió las puertas de su obrador para recibir a sus cuñados[373].

Una de las primeras noticias conocidas sobre la actividad escultórica de José de Sierra es el encargo que acometió en 1724 destinado a la Cofradía palentina de Jesús Nazareno, para cuyo retablo hizo tres imágenes con la representación de la Virgen de las Angustias, san Juan Bautista y la Magdalena. García Cuesta señala el barroquismo de la indumentaria como rasgo común de las tres efigies, tallada con profusión a base de pliegues angulosos en múltiples direcciones, si bien no alcanza la calidad de su padre; recordemos que este ya había trabajado para esta misma congregación en 1716 haciendo la imagen del Nazareno que actualmente se conserva[374].

La amplitud geográfica que abarcó el taller de los Sierra se constata asimismo con el importante número de imágenes que José hizo para la provincia de Ávila, y que se conservan. En 1728 ejecutó las efigies de san José, san Joaquín y cuatro figuras de niños para el retablo mayor de la iglesia de San Nicolás en Madrigal de las Altas Torres, localidad para cuyo hospital también realizó al año siguiente los serafines del retablo del Cristo de las Injurias que se venera en el altar mayor de la capilla, y en 1738 los relieves de san Martín y Santiago. En la parroquia de Barromán se conservan los medallones de relieves escultóricos que ejecutó entre 1735 y 1737 para los áticos de los retablos mayor y colaterales[375].

En 1732 se fecha la imagen de san Buenaventura que hizo para el retablo de la iglesia del antiguo convento palentino de San Francisco, y que hoy se guarda en el cenobio de Santa Clara de la misma ciudad. La autoría, conocida a través de la inscripción que lleva la imagen en su zona posterior, ha permitido constatar que José de Sierra fue también el autor del resto de las esculturas del retablo, y validar aún más la atribución que se había hecho a la órbita del taller riosecano de las tallas que pueblan el conjunto retablístico del citado convento de Santa Clara[376].

También se atribuye a nuestro escultor la bonita escultura de san Antonio de Padua con el Niño Jesús en brazos (Fig.35), que realizaría hacia 1732 y que se conserva en la iglesia palentina de San Francisco. La reiteración del tema de san Antonio se debe a la gran popularidad que gozó después de san Francisco. La obra responde al consolidado tipo iconográfico antoniano, que nuestro taller riosecano contribuyó a difundir. Aparece como franciscano, con pelo ensortijado, sin barba y de constitución normal. Se representa el momento preferido de su iconografía a partir de fines del siglo XV, cual es el de su coloquio con el Niño Jesús. Se trata de una simplificación del favor que recibió san Antonio cuando estaba predicando en el desierto y se le apareció el Niño. La tierna relación del amor divino coincide con la de su fundador san Francisco y el Crucificado, un tema, por otro lado, que reflejan los escritos de Santa Teresa y san Juan de la Cruz. A ese sentido espiritual contribuyen los angelitos que se disponen a su alrededor, y que elevan al santo en una singular asunción. El libro abierto que muestra uno de los ángeles desde la peana debe interpretarse bien como la documentación del milagro mediante el Liber Miracolorum del santo, o bien como el libro que habitualmente leía el franciscano[377].

Fig. 35. José de Sierra, San Antonio de Padua con el Niño Jesús en brazos (atribuida), hacia 1732. Palencia, iglesia de San Francisco.

6.5.Los talleres toledanos de escultura durante el siglo XVIII. Otros obradores

6.5.1.El centro toledano de escultura

6.5.1.1.El Toledo del siglo XVIII

A pesar de la difícil situación demográfica y económica que vive Toledo en el siglo XVIII, se sigue construyendo y se decoran los nuevos edificios siguiendo las modas imperantes que llegan fundamentalmente de Madrid[378]. Como es de imaginar, el centro más dinámico y activo es la catedral, merced a sus cuantiosas rentas, siendo el Transparente el ejemplo más costoso de la centuria (Fig.5). Se suman como clientes las órdenes religiosas de jesuitas, dominicos, etc., además de las numerosas cofradías existentes en las parroquias e iglesias de la ciudad, que también se reforman, junto a los colegios.

6.5.1.2.Los talleres de escultura

En el panorama artístico toledano del siglo XVIII, la figura de Germán López Mejía (c.1709-1764) resulta particularmente atractiva. Además de maestro escultor, como aparece citado en la documentación, también fue maestro ensamblador. Sin embargo, es un artista con una obra ampliamente documentada y también escasamente conservada. Dentro del tema mariano que tanto cultivó, destaca la imagen de la Virgen del Socorro que hoy preside la capilla del relicario de la iglesia de la Compañía. La iconografía representa a María con el Niño en un brazo, mientras blande con la mano derecha una lanza en ademán de herir al dragón que, situado bajo sus pies, parece atacar al Infante (Fig.36). El modo en que dispone la cabellera es un sello personal del artista: cae ampliamente, dejando libres las orejas; sobre ella se dispone un breve velo que enmarca levemente la cabeza. El modo de tratar las vestiduras también es nota personal del autor: se compone de ligera camisa, que solo aparece en las mangas, y vestido ceñido a la cintura de amplio escote y bordeado por el típico cuello fruncido; se añade el pesado manto sujeto por el hombro derecho, y que cae por la espalda. Contribuye al efecto de conjunto la rica policromía. Hijos de Germán López Mejía son los también escultores Eugenio y Roque López Durango, quienes, al igual que su padre, tienen una amplia obra documentada, pero no es tanto lo que se conserva[379].

Fig. 36. Germán López Mejía, Virgen del Socorro, s.f. Toledo, iglesia de los PP. Jesuitas. Foto Nicolau Castro.

Mariano Salvatierra Serrano (1752-1808) y su taller de escultura marcan ya el tránsito hacia la calma clasicista. Su obra nos es fundamentalmente conocida a través de la ingente labor que realizó para la catedral de Toledo, de la que fue elegido escultor en junio de 1789 por el cardenal don Francisco Antonio Lorenzana (1722-1804), cuando contaba 36 años de edad. Antes de esa fecha sabemos que había realizado bastante obra en madera destinada a parroquias y conventos, y de la que no poseemos constancia hasta el momento; tengamos en cuenta que en 1769, a la corta edad de 16 años, fue nombrado escultor de la Cofradía del Cristo de las Aguas y de la Vera Cruz de la parroquia de la Magdalena, por lo que se nos muestra como un artista precoz, que luego completaría su formación en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1776 se encontraba ya en Toledo contratando diferentes pasos procesionales para las cofradías de la ciudad.

Para la catedral toledana realiza abundante obra en materiales nobles. Citemos como ejemplo su intervención en la famosa portada de los Leones, que completa en 1790 con la conocida escultura de la Asunción de Ntra. Sra., y en la que podemos ver cómo se mantiene un plegado barroco junto a una serenidad que se constituye ya en heraldo de los nuevos tiempos[380].