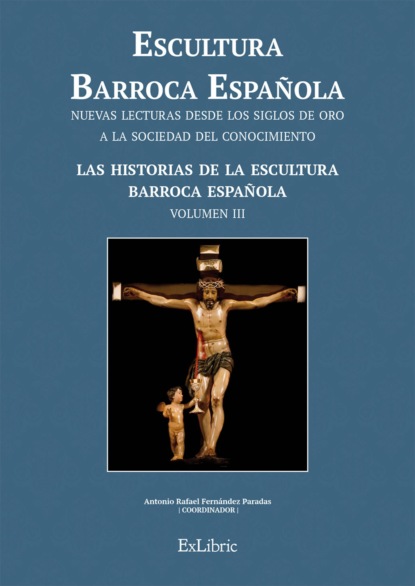

Escultura Barroca Española. Las historias de la escultura Barroca Española

- -

- 100%

- +

Antonio Tomé fue el creador de un importante linaje de artistas. Nacido en Toro en 1664 y casado con Ana Martín, será padre de ocho hijos, de los cuales tres se dedicaron al arte: pintor fue Andrés (1688-1761); Narciso (1694-1742) se dedicó a la arquitectura y la escultura, y fue el que más fama acaparó; y Diego (1696-1762) ejerció el oficio de su padre como escultor. El dato relativo a que la familia vivió habitualmente en Toro no es incompatible con la proyección que tendrá su obra, repartida entre las provincias de Zamora, Valladolid, Segovia y Toledo, un taller, a fin de cuentas, itinerante con centro en la localidad toresana, y con una amplia huella[259].

Antonio Tomé era además hermano de Juana Tomé y, ambos, hijos del matrimonio formado entre el labrador Simón Tomé y Mariana Diego. Juana Tomé casará con el tejero Simón Gabilán, y de esta unión nacerá el también arquitecto y escultor, e incluso pintor, Simón Gabilán Tomé (1708-1781)[260], cuya amplia producción se reparte entre las provincias de Zamora, Salamanca, León y Segovia, lo mismo que en el caso de su tío y sus primos.

6.3.2.Antonio Tomé y el funcionamiento del taller familiar: Zamora, Valladolid y Segovia

La actividad escultórica que Antonio Tomé desarrolló tuvo su refrendo en los apodos por los que era conocido según se recoge en documentos del siglo XVIII, como el Santero o Antonio de Santa Catalina. Sus inicios en el arte aún no se han clarificado, y son objeto de atención de los distintos investigadores que han abordado el estudio de su obra. Como quiera que sea, lo que sí parece claro es que debió tener una sólida formación artística, y una capacitación suficiente para encarar empresas de cierta envergadura. En su obra se aprecia un reflejo no disimulado de Juan de Juni y Gregorio Fernández a través de Esteban de Rueda y Sebastián Ducete, o bien de forma directa en la propia ciudad del Pisuerga, donde pudo contemplar la obra del maestro[261].

En su trayectoria se distingue un primer estilo, que es previo a la entrada en escena de su hijo Narciso. Los modos del primer Tomé se caracterizan por un tradicionalismo anclado aún en las formas del siglo XVII, sin gran personalidad y con un estilo aún muy poco definido[262], según pone de manifiesto en obras como el relieve de la Trinidad, que preside el retablo de la iglesia toresana de la misma advocación, encargado en el último año del siglo XVII[263]. Sin embargo, en el programa escultórico que hizo para los tres retablos del citado convento de Sancti Spiritus en los primeros años del siglo XVIII, o en las tallas que hace en 1708 para la iglesia de San Esteban de Fuentesecas (Zamora), donde pudieron ayudarle sus hijos, se aprecia una evolución hacia una mayor estilización de las figuras, como se constata en el san Antonio de Padua del convento toresano de Santa Clara (c.1710)[264], y aún más en el programa escultórico de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel en Villavendimio (Zamora), que pudo concluir en 1714 y en el que se diferencian dos estilos: una mano más sensible y delicada en las imágenes de bulto, precedente del rococó, con rostros de rasgos finos y menudos y gestos lánguidos y pausados; y otra más inexperta, ruda y tradicional en los relieves. Prados García afirma que por estas fechas ya estaban plenamente activos sus tres vástagos, por lo que es evidente la participación de todo el taller en la elaboración del programa[265].

La forma conjunta de plantear los encargos define la producción de los Tomé y hace muy difícil distinguir el estilo de cada uno de ellos, sobre todo teniendo en cuenta que Antonio debió ejercer un control absoluto sobre los modelos. Sin embargo, hubo obras en las que parece clara su intervención directa, y a partir de ellas se hace evidente la evolución que su estilo había experimentado, tal vez en un intento de asimilar la versatilidad y gracilidad que Narciso y Diego demostrarán poco después en los relieves de la fachada de la Universidad de Valladolid, que realizan a partir de 1716. Como ejemplo, citemos la última obra que se ha dado a conocer recientemente de la trayectoria de Antonio, el retablo mayor de la iglesia de la Trinidad Calzada de Zamora —hoy parroquia de San Torcuato—, que el ensamblador toresano Francisco Pérez de la Carrera contrató en 1710 y cuya talla figurativa encomendó a Antonio Tomé, quien debió concluirla en 1714[266].

La cercanía de Toro a la ciudad de Valladolid, y las relaciones que existían desde antaño entre los dos enclaves en materia artística, justifican la presencia de los Tomé en la ciudad del Pisuerga para ejecutar la fachada de la Universidad de Valladolid a partir del año 1715, dentro de la ampliación que se planteó entonces del edificio fruto del impulso de Felipe V. Para ello, se eligió el proyecto que había presentado el arquitecto fray Pedro de la Visitación, quien trabajó en la obra junto a Hernando Antonio entre agosto de 1715 y abril de 1718[267]. Paralelamente se iniciaron también las labores de escultura, recayendo en Antonio Tomé y sus hijos la ejecución de las estatuas, escudos y capiteles. En las cuentas figuran pagos a favor de Antonio y no de sus hijos Diego o Narciso, que trabajarían por tanto como oficiales a las órdenes del padre, si bien, y como veremos, fueron los autores materiales de las esculturas a partir de 1716. La decoración de talla, desplegada en frisos, canecillos, tarjetas y guirnaldas fue obra de un equipo de tallistas entre los que figuraba Alonso Carnicero —de cuya relación de parentesco con el escultor Alejandro Carnicero no existe constancia documental[268]—.

El esquema arquitectónico de la fachada, dispuesto horizontalmente con dos cuerpos, de los que sobresale el imafronte con una solemne peineta, se ha puesto en relación con el colegio de la orden militar de Calatrava en Salamanca, obra que inició Joaquín de Churriguera en 1717 y terminó su hermano Alberto. Dada su cronología, Martín González se inclinó en su momento a pensar en la pertenencia de ambas obras a la misma escuela salmantina[269]. El programa iconográfico se sitúa principalmente en el tramo central de la fachada, concebido por tanto como un monumental retablo. La idea es mostrar una universidad enriquecida por la nobleza, aunque se respeta su carácter pontificio. La Sabiduría y la Teología presiden la fachada y al resto de las ciencias —Retórica (Fig.26), Geometría, el Derecho Canónico, el Derecho Civil, etc.—, que se acogen a ellas. Coronando las pilastras, sobre la balaustrada, se yerguen las estatuas de los reyes que se han caracterizado por su protección a la universidad: Juan I, Alfonso VIII, Enrique III y Felipe II.

Fig. 26. Narciso y Diego Tomé, La Retórica, ejecutada a partir de 1716. Valladolid, fachada de la Universidad.

La alta calidad de las esculturas de la fachada y un testimonio contemporáneo —que nos suministró Ventura Pérez en su Diario de Valladolid, comenzado a escribir en 1720[270]—, según el cual habrían sido Diego y Narciso los ejecutores materiales de las mismas, indujo a Prados García a pensar en la dirección del padre pero en el trabajo real de sus dos hijos, que se habrían encargado del programa mientras Antonio y su hijo Andrés se trasladaban a Segovia con el fin de realizar el tabernáculo-ostensorio para la capilla del Sagrario o de los Ayala de la catedral, firmando las condiciones el 1 de agosto de 1718[271]. Avala la hipótesis el que Andrés se llegara a avencindar en la ciudad y a casar con una segoviana. Desde luego, la calidad de las esculturas se manifiesta por el movimiento y la esbeltez que presentan, la delicadeza en el trabajo de ropajes y los rostros, que son muy distintos a los que hace habitualmente el padre de la saga.

En el contexto de su obra vallisoletana, los Tomé también se encargaron de ejecutar el grupo de San Martín y el pobre para la fachada de la iglesia de la misma advocación, inspirada en la escultura en madera y del mismo tema que hizo Gregorio Fernández en 1606, hoy conservada en el Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid. Esteban García Chico describía la obra del tenor siguiente en 1941: “Es grupo bien compuesto, henchido de movimiento y sobre todo de hondo sentido realista. El Santo mancebo inclínase con elegancia y mira con ternura a la figura vencida del mendigo. El caballo es, quizá, la parte menos cuidada. Antaño llevó toques de oro en el arnés y en el fondo de la hornacina un motivo pictórico”.[272] En opinión también de Prados García, el grupo de San Martín debe ser obra de Antonio, que habría sido su primer trabajo en piedra y no exento, por tanto, de las torpezas que ya advertía García Chico[273].

6.3.3.Narciso Tomé y el Transparente de la catedral de Toledo

El Transparente de la catedral de Toledo (Fig.5) es la mayor empresa de los Tomé, el culmen del barroquismo español y una obra de significación europea, pues enlaza con los presupuestos del Barroco continental e italiano en particular[274]. De hecho, Nicolau Castro sugiere una hipotética formación artística en Europa para Narciso a través de un posible viaje a Italia, y así poder explicar el giro que da en el arte castellano con la ejecución del Transparente catedralicio de Toledo, pleno de gusto y sensibilidad rococó; e insiste en el conocimiento que el artista tenía de lo que se estaba haciendo en Italia, Francia y Europa Central[275]. Como quiera que sea, lo cierto es que la incógnita a la que Chueca Goitia se refería en 1962 al hablar de Narciso Tomé aún es hoy evidente, sobre todo en lo que respecta a su formación: “lo discordante con nuestras tradiciones es el Transparente”, que para Nikolaus Pevsner —continúa Chueca— “figura entre las obras de categoría universal que mejor representan el afán barroco de superar la realidad por la ilusión de confundir el espacio real, limitado, con otro creado con los recursos ilusorios del arte”.[276]

La ilusión y el efectismo barroco derivan de la concepción misma de la obra. Su génesis parte del propósito de trasdosar el Santísimo Sacramento para que pudiera ser contemplado en el altar mayor y en la girola por las comunidades eclesial y laica —respectivamente— y de un modo sincrónico. Para ello, entre el presbiterio y la girola se practica un camarín dotado con puerta de acceso a la custodia del retablo mayor y con una ventana situada en el retablo de la girola. Se añade un segundo transparente, materializado por medio de la claraboya abierta en la bóveda gótica a fin de iluminar todo el conjunto. El precedente de la obra se remonta a los primeros años del siglo XVI, momento en el que se documenta la existencia de un pequeño camarín situado entre el retablo mayor y la pared de la girola destinado a guardar las formas eucarísticas, aunque carecía de decoración exterior. El proyecto de realizar un rico transparente surge en el último tercio del siglo XVII gracias a la iniciativa del cardenal don Pascual de Aragón (1626-1677), y cincuenta años antes de la llegada de Narciso Tomé. Para esta empresa, Francisco Rizzi —entonces pintor de la catedral— realizó dos trazas, y también se trajeron de Génova cinco esculturas para materializar el proyectado enriquecimiento del entorno al que daba la ventana del camarín del Santísimo. Sin embargo, la obra no se pudo terminar a raíz de la muerte del cardenal, ocurrida en 1677 y tres meses antes de la llegada de las piezas escultóricas que se habían adquirido en Génova para tal efecto. Posteriormente, Narciso se encargaría de situar estas estatuas en el lugar para el que fueron concebidas; se trata de las Virtudes Teologales —Fe, Esperanza y Caridad— que coronan el conjunto en el remate del retablo, y de la pareja dedicada a los Santos Arzobispos patronos de Toledo, dispuestos en el segundo piso sobre la cornisa del entablamento. Nicolau Castro sitúa la hechura de tales piezas en el entorno del escultor genovés Anselmo Quadro[277].

Uno de los primeros intentos de retomar el proyecto en el siglo XVIII corrió a cargo del propio cabildo toledano, que llegó a encargar dos trazas a Teodoro Ardemans (1661-1726), maestro mayor de la catedral, y que nunca entregó.El profesor Bonet Correa las ha relacionado con el dibujo del mismo autor que se conserva en el Museo Británico con una apoteósica gloria barroca[278]. La amplia serie de cargos que Ardemans llegó a acaparar al final de su vida fue determinante para que el cardenal don Diego de Astorga y Céspedes, tras llegar al pontificado toledano en agosto de 1720, y confirmar en sus cargos de obrero mayor de la catedral a don Fernando Merino Franco, natural de la ciudad de Toro, decidiera, a instancias de este y en virtud de los muchos cargos que tenía Ardemans, encargar una nueva traza para el proyecto del Transparente a la familia Tomé, recayendo en Narciso todo el protagonismo. En el mes de julio de 1721 se presentaba al cabildo el proyecto que habían planteado Antonio y su hijo Narciso, si bien las trazas están firmadas solo por este último y además el nombre de Antonio se silenciará a partir de este momento —prácticamente— de las actas capitulares. Es posible, como afirma Prados García, que el padre dejara el camino libre a su hijo y su prometedora carrera[279], aunque sin duda colaboraron sus hermanos Andrés y Diego. El cabildo desde luego quedó muy conforme, pues en octubre de 1721 Narciso era nombrado maestro mayor de la catedral ante las ausencias de Ardemans, y a finales de ese mismo año presentaba una segunda traza referida al interior del camarín, que tiene muy poco que ver con el actual, más sencillo. Hubo un tercer dibujo de 1724 con la apoteosis de las pinturas de la bóveda, que sí llegó a realizarse, conllevando la perforación de la crucería gótica —el segundo transparente—.

Poco después de presentar el proyecto al cabildo dieron comienzo los trabajos con un modelo del conjunto, en el que se trabajó entre 1721 y 1723. En barro cocido y policromado está realizada la Virgen del Transparente conservada en la colegiata de Toro, que Navarro Talegón identifica como el boceto del grupo en mármol que preside el altar del retablo del Transparente[280]. La obra se inició a continuación con el transporte de los materiales. Tenemos constancia del viaje que hizo Narciso en junio de 1724 a Madrid, El Paular y Valsaín a inspeccionar mármoles y seleccionar los más convenientes para el proyecto. No solo se trata, pues, de un tracista, sino también de un director de obras, que sin duda aprovechó aquel viaje para tomar buena nota de lo que Francisco Hurtado Izquierdo (1669-1725) había proyectado en 1718, y estaba ultimando en ese año de 1724 para el Sagrario de la Cartuja del Paular (Rascafría, Madrid), con un complicado sistema espacial y lumínico, y el tratamiento de los más diversos materiales a base de jaspes, mármoles y piedras semipreciosas[281]. Se documentan otra serie de viajes para seleccionar los mármoles destinados al altar del Transparente, en cuyo trabajo consta la intervención de una amplia nómina de canteros. Pese a la envergadura de la obra, la marcha de los trabajos fue rápida, y la inauguración tuvo lugar en el mes de junio de 1732[282].

El proyecto supone la creación de un retablo en el lado de la girola, donde se combinan labores de arquitectura y escultura; en alzado, se divide en dos cuerpos y ático, y está recorrido por un tipo de columna imaginado, cuyas estrías permanecen en parte ocultas por la película recortada e irregular, a modo de pergamino, pellejo o tegumento que sirve de soporte para cabezas de ángeles semejantes a los que pueblan el tercio inferior de dichos soportes. Las calles del retablo parecen ingrávidas, fruto del juego de curvas y superficies alabeadas, lo mismo que el cierre del retablo, sometido a una desbordante imaginación. La parte baja está presidida por una bellísima imagen de la Virgen con el Niño, que alcanzará su gloria en la zona superior del conjunto: aquí se funden las calles en una sola para acrisolar el rompimiento de gloria con el que se enmarca el camarín, acompañado de los arcángeles; encima se representa la Última Cena, y cerrando el todo se disponen las Virtudes Teologales traídas desde Génova. Como heraldos de esta Gloria, los profetas Daniel, Isaías, Jeremías y Ezequiel pueblan el segundo transparente abierto en la girola; ellos habían anunciado el triunfo de la Eucaristía, de modo que asistimos a la perfecta unión del Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la iconografía de la obra gira en torno al tema eucarístico; Ayala Mallory incluso advierte en el diseño del retablo la forma de un cáliz-custodia[283], cuya profundidad se logra además mediante una ilusión al estilo de Bernini y Borromini.

Para Nina Ayala Mallory es evidente la influencia de Bernini y la Cátedra de San Pedro, con la gloria que diseñó en esta obra, así como el sistema que ideó para iluminar el Éxtasis de Santa Teresa en la capilla Cornaro de Roma[284]. También hay que tener en cuenta la relación que Narciso Tomé tuvo con la estética de la rocalla en Valsaín, que va en paralelo con los citados tegumentos a los que se adhieren las cabezas de ángeles. En la difusión de esta serie de modelos e ideas debieron jugar un papel importante los grabados, con especial predicamento de los centroeuropeos, como bien señaló García Prados, si bien se trataría de un paralelismo y no de influjo ni dependencia[285].

6.3.4.Otras obras de Narciso Tomé

Para la catedral de Toledo Narciso Tomé realizará una amplia serie de trabajos fruto de su versatilidad como artista: los retablos-estación de la sede[286], una bellísima peana para la custodia de Enrique de Arfe, la sillería del coro de la capilla de San Pedro, la lámpara del Transparente, los bronces del Ochavo, o algunos proyectos para el retablo mayor de la capilla de San Ildefonso, aparte de la malograda reforma del trascoro[287]. Se añaden otra serie de obras existentes en la ciudad, y que Nicolau Castro le adjudica a él o a su círculo[288], si bien, y en lo que respecta a las esculturas, no son obras de una extraordinaria calidad. Citemos el Nazareno que se conserva en la iglesia parroquial de Orgaz, en Toledo. Terminado en 1733, fue ejecutado con la ayuda de su hermano Andrés y algún otro discípulo. Añadamos las dos hermosas esculturas que, firmadas por Narciso Tomé, se conservan en la Fundación Selgas-Fagalde de Cudillero, en Asturias, y que debieron realizarse en Toledo. Se trata de una Virgen y un san José procedentes de un Nacimiento, del que falta el Niño. La calidad de ambas obras es plausible y se pone de manifiesto en la relación que Nicolau advierte en la imagen de la Virgen con Luis Salvador Carmona, casi contemporáneo de nuestro artista, y con el que debió coincidir en algún momento[289].

Narciso también hizo otra serie de retablos fuera del entorno toledano[290]. Destaca el mayor de la catedral de León, que se encargó de trazar en 1737, ejecutó materialmente su primo Simón Gabilán Tomé —según veremos— y actualmente se conserva en la iglesia de San Francisco de León.

6.3.5.Simón Gabilán Tomé (1708-1781)

Simón Gabilán Tomé nació en Toro en 1708, fruto del matrimonio formado entre Juana Tomé y Antonio Gabilán —como ya hemos visto—. Al quedar huérfano de padre a los seis años, es lógico pensar que ingresara en el taller de su tío Antonio Tomé para recibir una primera formación artística en compañía de sus primos Andrés, Narciso y Diego, junto a los que aprende a desenvolverse bien en las labores de arquitectura y escultura, faceta esta última en la que estará capacitado para trabajar tanto la piedra como la madera.

En 1729 contrajo matrimonio en primeras nupcias con Águeda de Sierra en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco. Águeda era hija del también escultor José y nieta del célebre Tomás de Sierra, patriarca de esta importante dinastía, cuyo oficio continuarán dos de los cinco hijos de la joven pareja, Fernando y Lesmes, que alternará también, y al igual que su padre, los trabajos de arquitectura y escultura. Llamazares Rodríguez ha llamado la atención sobre las buenas relaciones que tuvieron yerno y suegro, Simón y José de Sierra, cuyos hijos se incorporarán al activo taller del toresano, y quien a su vez se verá beneficiado económicamente por la familia de su esposa[291]. A partir de ese momento, el artista empieza a desarrollar una amplia actividad, sobre todo de carácter escultórico, atendiendo encargos por toda la mitad occidental de Castilla y León.

De todo lo expuesto se derivan dos circunstancias que habrá que valorar en su trayectoria: la relación familiar que tiene con dos importantes dinastías de artistas del siglo XVIII, los Tomé y los Sierra, y el carácter itinerante —podríamos decir— de su taller en determinadas etapas y al igual que su primo Narciso Tomé, a quien ayudará en la elaboración del conocido Transparente toledano[292].

Sus inicios como escultor radican en Toro, donde debió instalar un taller cuya actividad ya se documenta en 1731, año en que envía cinco esculturas para la iglesia de San Miguel Arcángel de Villavendimio, en Zamora. Para Navarro Talegón, son cinco esculturas barrocas —san Juan Bautista, san Joaquín y santa Ana, san Jerónimo y Ntra. Sra. de Egipto— muy dinámicas, llenas de nervio, en las que se aprecia la capacidad del artista con la gubia ya a la edad de 23 años[293]. Coincidiendo con la marcha de Alejandro Carnicero a Valladolid en 1733, Simón Gabilán se traslada a Salamanca ese mismo año para concertar el relieve marmóreo con el tema de los Desposorios místicos de Santa Catalina, destinado al retablo que Agustín de Vargas había fabricado en la iglesia de la Compañía de Jesús (Fig.27); aquí supo mostrar su temprana experiencia en la talla del mármol, que había adquirido en San Ildefonso de la Granja y en el Transparente de la catedral de Toledo y que era excepcional en Castilla, de ahí que se acudiera al artista. La factura del relieve no presenta grandes excesos barrocos, razón por la cual Gómez Moreno asignó su autoría al escultor neoclásico Juan Adán[294]. La obra es una de las mejores de su producción, junto a las figuras de los evangelistas y los relieves que hará para el retablo mayor de la catedral de León.

Fig. 27. Simón Gabilán Tomé, Desposorios místicos de Santa Catalina, 1733. Salamanca, iglesia de la Compañía de Jesús.

La actividad que Simón Gabilán desarrolló en Salamanca, y el consecuente prestigio que logró adquirir, le hizo ampliar su taller con la admisión en 1735 de José Francisco Fernández y Manuel Álvarez como aprendices, y quienes permanecieron a su lado hasta 1737 en que el maestro marchó a León, a raíz de lo cual se vieron obligados a entrar en el obrador de Alejandro Carnicero —en 1738 regresaba a la ciudad del Tormes procedente de Valladolid—. El segundo de los citados llegará a ser director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, como ya veíamos[295]. Y es posible que en la ciudad de Salamanca Simón Gabilán aprendiera del maestro Lorenzo de Montamán los rudimentos de la técnica calcográfica que ocasionalmente practicó[296], como se puede ejemplificar con el grabado dedicado a san Juan de Sahagún de 1745[297].

En marzo de 1738 Simón Gabilán dejaba atrás Salamanca para trasladarse a León con el objetivo de hacerse cargo del retablo catedralicio que había trazado su primo Narciso Tomé el año anterior. Al igual que había hecho este en Toledo, entre 1738 y 1739 Simón se encargó de supervisar el trabajo de la madera, los mármoles y otros materiales que iban llegando, para luego ocuparse de la parte escultórica entre 1741 y 1744, haciendo los relieves marianos repartidos por las calles laterales del conjunto —de los que solo perduran dos, la Presentación de María en el templo y los Desposorios—, las figuras de los evangelistas, el nutrido grupo de ángeles que poblaba la estructura y el grupo de la Trinidad del remate. A su primo Andrés Tomé le correspondió la ejecución del Colegio Apostólico, cuyos miembros contemplaban en la calle central la Asunción de María, una imagen tal vez de finales del siglo XVII según Prados García. Andrés envío las imágenes desde Toledo, y en ellas es evidente la calidad y el recuerdo del Transparente toledano. Con respecto a la obra de Simón Gabilán, se ha dicho acertadamente que es de lo mejor de su producción. La delicadeza de los rostros en los dos citados relieves marianos que aún perduran, el plegado ajustándose a las formas anatómicas y manifestando su dinamismo, o la composición de las escenas, son características que coadyuvan a confirmar la calidad de su gubia. De gran suavidad son los rostros de san Joaquín y santa Ana en la Presentación, propia ya de la estética rococó en la que nos encontramos. Lo mismo cabe decir de las cabezas de serafines con alas adventicias que decoran la típicas columnas propagadas por los Tomé. Para la ejecución de esta serie de trabajos, Simón Gabilán contó con la colaboración de un equipo en el que se cita con insistencia la participación de su suegro José de Sierra[298]; sin embargo, y frente a estos, que desdeñan el detalle en favor del efecto de conjunto, la gracia del movimiento y la fluidez de planos son notas que caracterizan las realizaciones de Gabilán.