- -

- 100%

- +

Im Krankenhaus Hedwigshöhe begegnete ich zum ersten Mal im Leben Nonnen, Krankenschwestern, die dem Boromäer-Orden angehörten. Ihre große, klapperhart gestärkte Haube war hinderlich beim Telefonieren, denn sie konnten den Hörer nur außen an die Haube halten. Wer das wusste, sprach am Telefon etwas laut mit ihnen. Das Telefon in ihrer Hand, dazu meist die moderne Armbanduhr am Handgelenk bildeten zur mittelalterlichen Tracht einen seltsamen Kontrast, der ihnen aber nicht mehr bewusst war. Trotz ihres Verzichts auf Sexualität, Ehe, Familie, Kinder fand ich in ihnen überwiegend lebensfrohe Naturen, die vielleicht zufriedener mit sich und der Welt waren, als andere Menschen, die sich weniger Verzicht auferlegten – für mich ist das bis heute erstaunlich aber unverständlich und keinesfalls nachzuahmen.

Eines Tages fiel vor den Ohren einer Krankenschwester der alltägliche Satz: „Wenn ich sterbe, dann möglichst rasch, am besten im Schlaf.“ Das galt damals wie auch meist heute als oft geäußerter Wunsch. Die Schwester aber protestierte lebhaft: „Das ist Sterben wie ein Hund! Ich will mich richtig und ordentlich von der Welt verabschieden, ehe ich gehe.“ Ich war beeindruckt, wenn auch nicht überzeugt: so hatte ich das nie gesehen. Sehr bald erlebte ich das Gesagte in der Praxis. Eine tief gläubige Patientin wusste, dass sie nur noch wenige Stunden zu leben hatte. Sie empfing die Tröstungen des Hausgeistlichen und auch die besonders liebevollen Worte und Pflegemaßnahmen der Schwestern. Dann starb sie gefasst. Kommentar der Schwestern: „So kann man nur im festen Glauben an Gott sterben. Wir haben hier schon manchen Parteifunktionär sterben sehen. Sie alle verloren beim unausweichlichen Ende die Beherrschung und starben elend und in Angst“.

Mir war es damals einfach wichtig, auch diese Haltung, die von meiner eigenen doch spürbar abwich, unmittelbar kennen zu lernen. Wie ich heute weiß, wollen auch gläubige Muslime ihr Sterben bewusst gestalten. Sie versammeln ihren Familienkreis um sich und fragen: „Gibt es noch eine unbeglichene Schuld?“(6) Und von antifaschistischen Widerstandskämpfern im Zuchthaus berichtet die Literatur, sie hätten zwischen Verhören und Foltern noch ihre letzten Kenntnisse und Meinungen an die Mitgefangenen übermittelt „weil mir vielleicht dafür keine Zeit mehr bleibt“.

Chef des Hauses Hedwigshöhe und gleichzeitig Chefchirurg war ein Dr. Pochhammer, selbst natürlich gläubiger aber in diesem Punkte schweigsamer Katholik. Er war durch die Ehe mit der Tochter eines großen Pharma-Betriebsinhabers zu viel mehr Geld gekommen, als er im Beruf je verdienen konnte. Man munkelte von Millionen, was damals noch mehr als heute bedeutete. Für seinen Lebensunterhalt brauchte er sich die Belastungen des Chefchirurgen keineswegs aufzuladen. Aber er war der Meinung, dass ein Mann im besten Leistungsalter nicht faulenzen dürfe. An ihm war zweierlei zu beobachten: Sein Geld beruhigte ihn spürbar und seine aufreibende Arbeit machte ihn offenbar zufrieden.

Vormilitärische Ausbildung für Ärzte?

Eines Abends sollten wir während einer FDJ-Versammlung wohl überrumpelt werden. Soweit ich mich erinnere, war die Tagesordnung vorher nicht bekannt gegeben worden, obwohl das FDJ-Statut das vorsah. In der Beratung wurden wir dann plötzlich und ziemlich dringlich aufgefordert, uns zur vormilitärischen Ausbildung bereit zu finden. Zwar hatte ich, wie schon beschrieben, vor Studienbeginn eine Ausbildung in der GST durchgemacht, die ebenfalls mit Waffen zu tun hatte. Aber indessen kannten wir ein wenig die Genfer Konvention, die dem Sanitätspersonal allenfalls die Selbstverteidigung bei Übergriffen gegnerischer Truppen gestattet. Genau damit wurde die Aufforderung zur Ausbildung auch begründet.

Aber allzu viel Ausbildung und die drängende Art der Aufforderung waren uns verdächtig. Was steckte wirklich dahinter? So herrschte betretenes Schweigen. Ich brach trotz meiner Furcht vor den Folgen die Stille und erklärte, das sei mit meinem Gewissen unvereinbar, auch weil unter Realbedingungen keine Garantie bestünde, dass es bei Selbstverteidigung bliebe. Ich hatte kaum gesprochen, da brachen die Dämme. Die Masse der Studierenden lehnte die Ausbildung ab. Der vorbereitete Beschluss konnte nicht durchgesetzt werden. Die Versammlung endete ohne Ergebnis und der Verlauf war am nächsten Tag im ganzen Studienjahr bekannt.

Natürlich drängten die staatlichen Oberen und die der FDJ weiter. Allerdings habe ich später erfahren, dass es auch in der Hochschulgruppenleitung der FDJ Widerspruch gegeben hatte, darunter durch eine Studentin, die wir später noch näher kennenlernen werden. Aber auch ohne diese Kenntnis wehrten wir uns weiter, zitierten die Genfer Konvention und manches weitere Argument. Ein Student bemerkte öffentlich: „Ich bin kein Held und will auch keiner werden.“ Andere, mit denen ich mich am Biertisch beriet, waren raffinierter. Einige verstanden angeblich ein wenig von militärischen Dingen. Sie argumentierten genau anders herum. Der militärisch Halbgebildete gefährdet sich bei Waffengebrauch nur unnütz. Er sollte sich besser ergeben. Aus dieser Logik heraus verlangten sie eine komplette Ausbildung, die nur so Sinn hätte. Die war natürlich neben dem Medizinstudium nicht möglich und eine Studienunterbrechung angesichts des Ärztemangels stand nie zur Diskussion. Also liefen diese schlitzohrigen Argumente ebenfalls auf eine Ablehnung hinaus, ohne dass sich die Vertreter dieser Richtung besonders exponierten. Solche aalglatte Taktik hat mir selbst nie gelegen. Ich ging die Dinge immer frontal und dabei oft unklug an. Daran hat sich bis heute wenig geändert.

Es gab in dieser Zeit eine Zwischenprüfung in Gesellschaftswissenschaften. Die Prüfungsfragen waren für mich leicht, da sie sich mit der Geschichte des Dritten Reiches befassten und ich meinen sehr guten Schulunterricht voll anwenden konnte. So steuerte schon alles auf die Note Eins hin, da kam der Schlag: Der Prüfer erwartete nicht nur Kenntnisse, sondern Zustimmung zur Staatspolitik und forderte meine Unterschrift zur vormilitärischen Ausbildung. Sonst wären meine gute Zensur und damit das Leistungsstipendium dahin. Damit wäre das Studium insgesamt in sehr ernste Gefahr geraten. So unterschrieb ich verlogen lächelnd und innerlich zähneknirschend.

Ich konnte die Blamage vor mir selbst und meinen Mitstudenten aber gerade noch so ertragen, denn der Protest gegen unsere vormilitärische Ausbildung hatte indessen so viel Eigengewicht gewonnen, dass das Vorhaben nicht mehr ernstlich durchsetzbar war. Außer ein paar Marschübungen, an denen sich trotz allgemeiner Pflicht nur wenige Kommilitonen beteiligten, und anderen lächerlichen Versuchen, so zu tun, als fände etwas statt, kam nichts von Bedeutung nach. Nur ich hatte den Ärger. Studenten aus gut situierten Arzthaushalten, die meine Geldsorgen gar nicht verstehen konnten, schalten mich ins Gesicht hinein, ich hätte mich verkauft. Das musste ich schlucken, denn sie hatten ja Recht.

Arbeitseinsätze

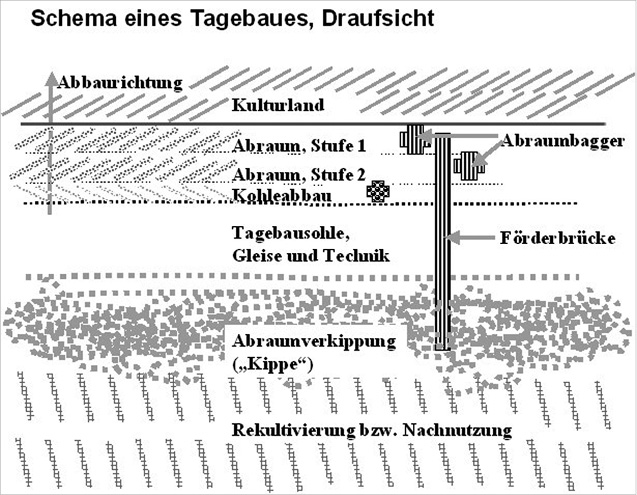

Arbeitskräftemangel war in der DDR ein Dauerzustand. So wurden bei besonderen Arbeitsbelastungen in der Industrie und der Landwirtschaft Studenten jährlich ein Mal zu Arbeitseinsätzen herangezogen, die meist knappe zwei Wochen dauerten. Natürlich kamen nur Hilfsarbeiten in Frage, meist Kartoffeln vom Acker sammeln. Das geschah damals noch mit Hand, Vollerntemaschinen gab es erst später. Im Winter gab es in den riesigen Tagebauen des Lausitzer Braunkohlenreviers immer wieder die gleichen Schwierigkeiten: Die beweglichen Gleise, auf denen die Kohle aus dem Tagebau gefahren wurde, versackten in Matsch und Schlamm oder froren am Erdreich fest. Die vereiste Rohbraunkohle, die von der Reibungswärme beim Baggern aufgetaut war, fror beim Transport in den stählernen Transportwagen wieder fest und musste zum Entladen losgeschlagen werden.

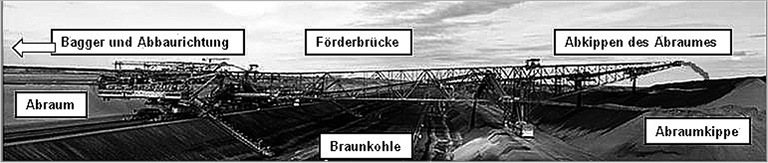

Ungläubig staunend sahen wir am Bahnhof Senftenberg frisch gefallenen Schnee, der schon nach zehn Minuten eine Rußschicht trug. Luftreinhaltung war in dieser Gegend damals abgeschrieben, die elektrischen Rauchgasfilter der Kraftwerke waren außer Betrieb, da sie ungefähr sechs bis sieben Prozent der erzeugten Energie fraßen. Bewundernd standen wir vor der gewaltigen Tagebautechnik: Bagger, deren Schaufeln anderthalb Kubikmeter Erdreich fassten, Schaufelradbagger, die Rohbraunkohle aus dem Flöz abschabten, als sei sie lose. Nie hatten wir lose auf die Erde gelegte, bewegliche Bahngleise gesehen. Ein Braunkohlentagebau ist ein riesiger Graben, der nach der Abbauseite wandert, das Erdreich über der Braunkohle (Abraum) abträgt, die Braunkohle darunter entnimmt und das Erdreich auf der ausgekohlten Seite mit einem riesigen Transportband, Förderbrücke genannt, abkippt.

Schema eines Braunkohlentagebaues – eigene Zeichnung

Wirkprinzip einer Abraumförderbrücke - wikipedia, modifiziert nach Loeff

Dazu muss alles auf der Tagebausohle in Abbaurichtung wandern: Tagebaugeräte, Bahngleise samt zugehörigen Stromleitungsmasten und sogar die Aufenthaltsbuden sind über einen Stahlträger mit dem Gleis verbunden. Die Gleise werden mit einer Gleisrückmaschine bewegt. Es beeindruckte uns fürs Leben, als wir in der Frühstückspause Kaffee eingossen und das Geräusch des Gleisrückers noch nicht kannten. Plötzlich ruckte unser Aufenthaltsraum 30 Zentimeter weiter und der heiße Kaffee war auf der Hose. So lernten wir, vorher zum Fenster hinaus zu sehen und erst danach mit Kanne oder Besteck zu hantieren.

Tagebaugeräte sind Wunder der Großtechnik. Die Förderbrücke in Lichterfeld bei Finsterwalde dient heute nach ihrer Stilllegung als viel bestaunte touristische Attraktion. Eine französische Delegation, für die meine Frau dolmetschte, beeindruckte es besonders, dass sie mit 502 Metern Länge wesentlich größer ist, als der Eiffelturm, der 320 Meter in der Höhe misst. Und außerdem war sie, als sie im Dienst stand, auch noch beweglich!

Genschmar

Mehrere Begebenheiten erinnern mich an das Dorf Genschmar (jetzt Bleyen-Genschmar) im Oderbruch, Nähe Kostrzyn/Küstrin. Dort hatte die Sowjetarmee bereits Ende Januar 1945 einen Brückenkopf über die Oder gebildet, der bis Mitte April heiß umkämpft war, wobei der Ort fast völlig zerstört wurde. Mühsam und notdürftig wieder aufgebaut, riss das Oderhochwasser 1947 erneut das halbe Dorf fort. Die Bevölkerung verlor vieles, auch den Lebensmut. Genschmar wurde deshalb zum Jugendobjekt erklärt. In Jugendobjekten, von denen es in der DDR mehrere gab, sollten unter Organisation der FDJ und mit dem Arbeitselan junger Menschen besondere Kraftanstrengungen helfen, schwierige, auch entbehrungsreiche Aufgaben zu lösen. So lernten auch wir Medizinstudenten ungefähr 1958 diese Ortschaft kennen.

Vielleicht war uns der (falsche) Ruf voraus gegangen, Faulpelze zu sein, oder die dortige FDJ-Leitung war über unsere früheren Studentenunruhen verzerrt unterrichtet. Jedenfalls empfing uns der örtlich verantwortliche Funktionär mit einer drohenden Rede und dem Satz: „Ich diskutiere mit der Faust auf dem Tisch!“ Das war nun genau das falsche Rezept. Geht es ruhig und sachlich um Argumente, kann ein Einzelner seine Meinung behaupten und vielleicht auch eine Masse überzeugen. Aber da es hier mehr um Lautstärke gehen sollte, waren wir 34 jungen Männer und 17 Mädchen, die sich untereinander kannten und verstanden, dem einen Jugendfunktionär stets stimmlich überlegen. Gleich am ersten Abend setzten wir andere Quartiere für unsere Mitstudentinnen durch, da die zugewiesenen bei leichten Oktober-Nachtfrösten nicht heizbar und nur mit zugigen Fenstern ausgestattet waren. Sie zogen in unsere etwas bessere Baracke, in die leer gebliebenen Zimmer ein. Die Furcht der örtlichen FDJ-Leitung, das Jugendleben könnte dann nachts vielleicht zu froh werden, erwies sich als unbegründet, obwohl natürlich auch Medizinstudenten keine Mönche oder Nonnen sind.

Eines Abends – wir bereiteten gerade ein kleines Fest vor – wurden wir Jungen noch einmal herausgetrommelt. Auf der nächsten Bahnstation war außerplanmäßig ein Waggon mit Mauersteinen eingetroffen, die wir noch abends entladen sollten. Ein Zimmerkollege, dem ich meinen Unwillen ausdrückte, schrie mich an, dass solche Unregelmäßigkeiten der Eisenbahn schon vorkommen könnten und durch unsere Arbeit auszugleichen seien. Ich spottete zurück, dass die Demontage des zweiten Eisenbahngleises durch die UdSSR uns solche Transportstörungen beschert hätte. Alles grinste. Er schwieg.

Konkreter verlief die Debatte mit dem örtlichen FDJ-Verantwortlichen, der mit uns in der gleichen Baracke lebte. Er versicherte unter unserem Druck, er würde bei der Waggon-Entladung mithelfen. Wir sollten ihm Bescheid geben, wenn der LKW da wäre, der uns hinbrächte. Dann jedoch schloss er sich in seinem Arbeitszimmer ein und vergaß seine Zusage in den Armen eines lieben Mädchens aus der Nachbarschaft. Doch nicht lange: Der angekündigte LKW traf ein und wir stiegen auf. Und dann begannen die Sprechchöre, straßenweit hörbar, die unseren FDJ-Freund riefen. Keine Reaktion. Der LKW wartete und zwei unserer kräftigsten Leute stiegen ab, um an seiner Tür zu klopfen und zu rufen. Keine Reaktion.

Schließlich traten sie die Tür ein, ließen dem vergesslichen Verantwortlichen nur wenige Augenblicke und verluden ihn dann samt Mädchen, das immer noch an seinem Hals hing, auf das Fahrzeug. Die Schöne wurde unterwegs nahe ihrem Elternhaus abgesetzt und unser Freund beim Abladen und Weiterreichen der Mauersteine so eingereiht, dass es kein Entrinnen, Bummeln oder Kneifen geben konnte. Der Erfolg war überwältigend. Er bedankte sich, von uns gerufen worden zu sein, lobte die Schönheit gemeinsamer Arbeit und über die eingetretene Tür wurde kein Wort verloren. Als wir zurück kamen, hatten unsere Mitstudentinnen schon alles wunderbar vorbereitet und die Fete konnte sofort losgehen. Sie wurde noch schöner, als wir vorher gehofft hatten.

Unsere Gruppe musste einen Straßengraben ausheben. Keine leichte Arbeit. Der Boden war lehmig und musste gründlich mit der Spitzhacke gelockert werden. Nach dem Ausheben klebte er teilweise so fest am Spaten, dass er ebenfalls mit der Hacke von ihm abgeschlagen werden musste. Bei dieser nur langsam voranschreitenden Arbeit bemerkten wir an einer Stelle eine blaue Verfärbung des Erdreiches, das dort noch zäher war. Plötzlich stießen wir auf einen Knochen. Ein Blick genügte uns Medizinern: das Felsenbein eines Menschen, ein Teil der Schädelbasis. Wer es durch Gewalteinwirkung verliert, lebt sicherlich nicht mehr. Beim nächsten Spatenstich kam eine Medaille an Licht, eine sowjetische Kriegsauszeichnung mit einer Nummer auf der Rückseite. Mir fiel das traurige Amt zu, Knochen und Medaille abends auf dem Gemeindebüro abzugeben und den Fundort sowie die Umstände für ein Protokoll genau zu beschreiben. Vielleicht hat dadurch eine Familie im weiten Sowjetland letzte traurige Gewissheit über das Schicksal eines Angehörigen erhalten – ich habe es nie erfahren.

Eine ungewöhnliche Vorlesung

Vorlesungen sind zur Vermittlung des Lehrstoffes und Darstellung der wissenschaftlichen Überzeugung des Dozenten bestimmt. Eine bemerkenswerte Ausnahme machte einmal der Lehrstuhlinhaber für Chirurgie, Professor Felix.(7) Er hatte sich einige Tage von einem Assistenten vertreten lassen und „entschuldigte“ sich für seine Abwesenheit mit den Worten: „Ich war in Mexiko-City zu einem internationalen Fachkongress. Thema: Das Carcinom!“ Dann erläuterte er uns kurz die aktuelle Tendenz, den Krebs nicht nur herauszuschneiden, sondern stärker auch Bestrahlung und Medikamente einzusetzen – ein Trend zur kombinierten Therapie, der bis in die Gegenwart anhält.

Und dann machte er uns eine große Freude: „Sie werden ja zum großen Teil nie nach Mexiko kommen. Ich habe Ihnen einige Dias mitgebracht“. So zeigte er uns die teils von altindianischer, vom spanischen Kolonialbaustil und vom modernen Mexiko geprägten Bauten, wie das Haus der drei Kulturen und die großartigen Bilder von Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros und José Clemente Orozco. Mir fiel besonders ein Bild auf. Es verglich Kapitalismus und Kommunismus in allegorischer Darstellung. Beherrschend thronten Marx, Lenin und Trotzki, der in der DDR so sehr Verpönte. Auf der Seite des Kapitalismus erblickte man Armut und irrsinnigen Reichtum, Krieg und die Göttin der Vernunft von antiker Schönheit – und in Ketten. Der Kommunismus war positiv dargestellt: frohe Arbeiter, Harmonie und Freude. Mittendrin ein Wermutstropfen: die Göttin der Vernunft – frei, aber ohne Kopf! Ich kann nicht mehr feststellen, welcher der großen mexikanischen Monumentalmaler dieses Werk geschaffen hat. Im Internet ist das Kunstwerk für mich nicht auffindbar. Aber seit dem Lichtbildvortrag von Felix finde ich die mexikanischen Monumentalmaler noch eindrucksvoller, als vorher schon.

Erster Promotionsversuch

Der Doktortitel war und ist für den Mediziner neben seinem wissenschaftlichen Wert eine Imagefrage. Patienten reden ihren Arzt damit an, egal ob der ihn führt oder nicht. Die dazu nötige Dissertation darf zwar erst nach dem Staatsexamen eingereicht und beurteilt werden, aber nichts sprach damals – die heutige Praxis kenne ich nicht – dagegen, schon vorher an dieser Schrift zu arbeiten. Damit begannen viele nach dem Physikum, das heißt im dritten bis fünften Studienjahr. Voran gingen diejenigen Kommilitonen, deren Eltern Ärzte waren, weil sie wussten „wie der Hase läuft“.

Zum Promovieren brauchte man einen Doktorvater, der ein Thema vergab, also eine kleine Forschungsaufgabe, deren Ergebnis er in sein wissenschaftliches Gesamtkonzept einbauen konnte. Wir waren in Berlin nach dem Physikum noch ungefähr 320 Studenten in unserem Studienjahr, die anderen waren teils dem Studium nicht gewachsen, zum anderen Teil an die Medizinischen Akademien Magdeburg und Dresden abgegangen. Diese Orte verfügten über keine vorklinischen Lehrstätten, konnten jedoch das klinische Studium in guter Qualität durchführen, sodass viele Studenten dorthin gingen, weil sie aus diesen Gegenden waren.

Alle drei Studienjahre hatten zusammen demnach ungefähr 1000 Studenten und fast alle wollten einen Doktorvater haben, den man selbst wählen und ansprechen musste. Kein Wunder, dass viele Lehrstuhlinhaber über solche ehrenvollen Bitten nicht nur froh waren, sondern schon genug Kraft in die wissenschaftliche Anleitung ihrer bereits angenommenen Doktoranden steckten und weitere Anfragen eher als Plage empfanden. Dazu kam noch etwas anderes. Manche Lehrstuhlinhaber gingen in den Westen und fielen damit für die weitere Betreuung ihrer Doktoranden in Ostdeutschland aus. Einige Studenten, die ihre Dissertation schon begonnen hatten, konnten dann mit viel Glück einen anderen Dozenten finden, der die angefangene Arbeit für seine Vorhaben gebrauchen konnte und sie unter seiner Regie fortführen ließ. Aber das war nicht immer möglich. Dann wanderten die bisherigen Arbeitsergebnisse meist in den Papierkorb. Einen Mitstudenten in meiner Seminargruppe traf dieses Missgeschick in knapp drei Jahren drei Mal. Dann war seine Geduld am Ende. Er folgte seinem letzten Doktorvater nach Westdeutschland, studierte dort weiter und setzte dabei auch seine angefangene Dissertation fort.

Auch ich selbst hatte auf diesem Gebiet kein besonderes Glück. Ich arbeitete beim Physiologen Pichotka, einem guten Fachmann aus Süddeutschland, über Wärmeregulation des menschlichen Körpers. Dazu mussten Versuchspersonen eine Hand in eiskaltes Wasser hängen, erst unvorbereitet, dann nach Aufheizung ihres Körpers mit einem warmen Fußbad. Die Kältewirkung auf die gekühlte Hand wurde an ihr selbst und die Fernwirkung dieser kalten Bäder wurde – das war das Wichtigste – vergleichend auch an der anderen Hand gemessen.

Meine Versuchspersonen für diese Experimente sollte ich selbst unter den Kommilitonen und anderen Bekannten werben. Geld oder eine andere materielle Entschädigung gab es dafür nicht und meine schmale Börse schied dafür aus. Natürlich hielt sich der Andrang der Versuchsteilnehmer in äußerst überschaubaren Grenzen; die häufigste Versuchsperson war ich selbst. Da ich auch noch die Versuchsapparaturen aufbauen, sowie das Stangeneis für die Wasserkühlung manuell zerkleinern und herantragen musste, waren die Messergebnisse durch diese zahlreichen Störfaktoren beeinträchtigt und ihnen nur schwer eine klare Aussage zu entnehmen.

Dennoch ermutigte mich Pichotka weiter zu machen und die Resultate schriftlich niederzulegen. Das zog sich, weil sie schwer interpretierbar waren, bis über das Staatsexamen hinaus, über das ich noch berichten werde. So werkelte ich noch während meiner ersten Monate in Demmin neben meiner begonnenen Berufsarbeit daran – bis zum 13. August 1961. An diesem Tag errichtete die DDR die Mauer, mit der sie Westberlin einschloss. Pichotka verbrachte seinen Jahresurlaub gerade in der westdeutschen Heimat. Er bot – so habe ich dann gehört – der DDR seine Rückkehr an, wenn man ihm seinen westdeutschen Pass und damit die Reisefreiheit beließe. Das wurde abgelehnt. So blieb er drüben. Natürlich hatten das seine Assistenten und Doktoranden, die in Berlin arbeiteten und lebten, sofort erfahren und konnten sich unverzüglich entsprechend kümmern. Ich hatte einen Informationsrückstand von etlichen Tagen. Da war jeder telefonische Versuch in Berlin schon sinnlos, von persönlichen Vorsprachen zu schweigen. So blieben mir nur ein voller Papierkorb, Erinnerungen und ein paar Kenntnisse wie der Mensch sich selbst heizt und seine Wärme abgibt.

Ein Investiturball und seine schönen Folgen

Am 10. Juni 1959 erhielt die Humboldt-Universität einen neuen Rektor. Das nennt man traditionell Investitur, im Lateinischen „Einkleidung“, hier Einführung in sein Amt. Der Tag war vorlesungsfrei. Dafür gab es vormittags eine große Festveranstaltung mit Reden, dem Akademischen Senat in vollem Ornat und guten Musik- und Tanzdarbietungen. Wir sollten den Festakt möglichst besuchen, was sich wegen des kulturellen Niveaus auch lohnte. Abends wurde der neue Rektor traditionell mit einem Studenten-Tanzvergnügen, dem Investiturball, gefeiert. Auf Zureden meiner Freunde ging ich hin. Es war ja immerhin eine Gelegenheit, Studenten und besonders Studentinnen anderer Fakultäten kennen zu lernen. Sehr bald gefiel mir eine freundliche junge Dame im grünen Kleid, die von ihrer älteren Schwester begleitet wurde. Wir tanzten viel miteinander und ich begleitete sie bis an ihre Haustür. Wir trafen uns dann fast jede Woche und lernten uns näher kennen. So erfuhr ich auch, warum sie zum Investiturball gekommen war – es war ihr 22. Geburtstag und in ihrem Studentenzimmer langweilte sie sich. Sie war Romanistin, spezialisiert auf Französisch und Latein und wollte Lehrerin für diese Fächer werden. Ich komme noch mehrfach und gern darauf zurück.

Den Arbeitsort wählen

In der DDR galt die Maxime: der Staat bezahlt das Studium, verlangt aber dafür, dass der Absolvent in den ersten drei Berufsjahren dorthin geht, wo ihn der Staat am dringendsten benötigt. Das löste zwar bei manchen Studenten wenig Freude aus, wurde aber durchgesetzt. Nur liefen die Lenkungsmechanismen dafür bei den Medizinern und bei den Lehrern unterschiedlich ab.

Bei den angehenden Ärzten hingen mehrere Monate vor dem Staatsexamen Listen mit den Ortsnamen aus, die dringend Ärzte brauchten. Und die wurden fast überall gebraucht. In der Praxis war daher die Pflicht, an den staatlich vorgegebenen Arbeitsort zu gehen, mit einer breiten Wahlmöglichkeit verbunden. Nur Berlin bildete eine Ausnahme. Weil es relativ gut ärztlich besetzt war, hatten nur wenige Absolventen die Chance, in Berlin zu bleiben. Allerdings nahm man auf jene Rücksicht, die in Berlin ehelich gebunden waren. Bei den Romanisten war das ähnlich, sodass dort gewitzelt wurde: „Berlin ist eine Ehe wert.“ Sonst aber gab es für die angehenden Lehrer nur die allgemeinen Vorgaben, dass sie sich im Oderbruch oder im Bezirk Neubrandenburg (heute Mecklenburg-Vorpommern) bewerben sollten.