- -

- 100%

- +

Pedro Lópeh

RAMO DE COPLAS Y CAMINOS

Un viaje flamenco

El lector tiene en sus manos una introducción sentimental al cante, un mapa con indicaciones llanas para todos los que quieren acercarse al flamenco, sean cuales sean sus orígenes, alforjas y motivos. Mezcla de manual didáctico, poemario flamenco y diario personal, en sus páginas abundan detalles sobre los diferentes palos, apuntes históricos y sociológicos, personajes insignes, audiciones recomendadas, rutas bibliográficas, rivalidades, leyendas, buques mercantes, pueblos migrantes, tabernas.

Absorbido por la cultura del entretenimiento y desligado del sustrato vital que lo vio nacer, el flamenco pelea por seguir revelando un conocimiento que aún alimenta los rescoldos del pueblo andalusí. Las claves culturales que aquí se dan, pues, facilitan tanto el disfrute contemplativo como el desvío por veredas existenciales. Por eso el Ramo, que es mapa y es viaje, puede leerse como una novela de iniciación. También es una invitación a que cada lector escriba la suya propia, transitando la vida, el amor, la fatiga o el júbilo a lomos del cante.

«Porque el cante no patrocina esa soberbia empresa humana de querer domesticar la realidad. Muy al contrario, se recrea con la incapacidad del hombre frente a la ocurrencia más ridícula del destino. Entonces, justo en el momento en que tiemblas de pura vulnerabilidad, de frío espantoso, te ofrece una navaja con la que debes amputar el último reducto de tu orgullo, ese donde aún conservas unas poquitas ganas de resistir. Desnudo, arrecido y maltrecho, es ahora y sólo ahora cuando el flamenco te revela el espíritu de lo hondo: transitar la vida con generosidad, agradecerle sus frutos dulces y amargos, devorar apasionadamente el misterio de la existencia.»

Diseño portada:

RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Pedro Lópeh, 2019

© Ediciones Akal, S. A., 2019

para lengua española

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-4965-4

A mi buena familia,

a mis buenos amigos,

a mi buena Soleá.

Este libro es una versión novelada del juego de la oca. Las 63 casillas del tablero espiral representan los hitos, peligros y misterios de un viaje de redención, el Camino de Santiago, que se ofrecía a algunos presos para conmutar sus penas medievales. En las siguientes páginas encontraréis puentes, posadas, pozos y laberintos, marismas, dehesas y olivares, porque yo también tenía una pena. Y peregriné al sur.

Podéis hacer la ruta de principio a fin, pero entendería que quisierais jugar con los dados de vuestra voluntad. O ir, digamos, de oca en oca. Si es así, en el índice hallaréis el tablero organizado en tres tipos de casillas: Coplas, Caminos y Diario de viaje. Las primeras conforman un poemario flamenco. Los segundos, un manual de introducción al cante. El último alberga mis impresiones personales.

* * *

Todos los cantes recomendados están reunidos en una lista de reproducción, llamada Ramo de coplas y caminos, disponible en dos plataformas: Spotify y YouTube.En YouTube podéis encontrar una segunda lista, Ramo de estampas, que recoge imágenes dignas de contemplación.Guía para un itinerario personal

Diario de viaje

La escribanía /

Detrás camina mi sombra /

Ayudá a la gente /

La piedra, el centro, los sueños /

El almendro /

Los marcianos

La pasión /

La patria /

El camino flamenco /

Los frutales de Diego

Coplas

Soleá por bulerías / Soleá de la soleá / Bulería /

Fandango / Alegría / Granaína / Guajira /

Alboreá / Bambera / Seguiriya del ataúd /

Soleá del recuerdo / Petenera /

Caracol / Seguiriya del pobre /

Soleá de Charamusco /

Tiento / Farruca / Garrotín /

Seguiriya de Clavel /

Seguiriya de las horas / Malagueña/

Martinete / Seguiriya de la solita / Toná /

Rumba / Saeta / Tango /

Taranta / Mirabrás

Caminos

Sobre la copla flamenca / Sobre el camino flamenco /

(Paréntesis: sobre la lengua vernácula) / Glosarito de urgencia / Las soleares – El Agujetas /

Las bulerías – La Paquera de Jerez / Los fandangos / Las alegrías /

Las granaínas – Enrique Morente / Las guajiras – Cantes de ida y vuelta / La alboreá – Pericón de Cádiz /

Las bamberas – El Torta / Las seguiriyas (siguiriyas, seguirillas) – José Menese /

La petenera – Naranjito de Triana / Los caracoles – Antonio Chacón / Sobre el ¡ay! /

La soleá de Charamusco – Antonio Mairena / 77: Los tientos – Manuel Soto, El Sordera /

La farruca – Nombres artísticos / El garrotín – Pepe Marchena / Radiografía de un quejío /

Voces para una seguiriya / Las malagueñas – Diego Clavel / El martinete – Tía Anica la Piriñaca

y Pepe de la Matrona / Preguntas existenciales, respuestas terrenales /

La rumba – Bambino / La saeta / Los tangos – Camarón de la Isla /

Las tarantas – La minería / El mirabrás – Rafael Romero, El Gallina / Recomendaciones

Soleá por bulerías

Hijo mío, hijo mío,

te recuerdo_a cada instante.

Y si no te di la vía

es que no_encontré a tu madre.

No saquéis en procesión

a los santos pa que llueva,

que ya_estoy llorando yo.

Me acurruco por la noche

en tu lao de la camita,

se me quitan los dolores.

Sobre la copla flamenca

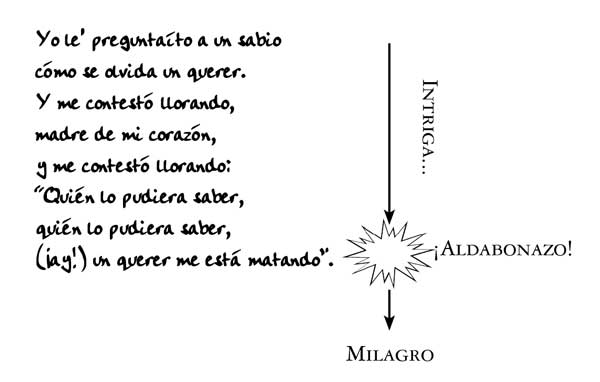

La copla flamenca atesora características que la hacen, a vista de mis oídos, especialmente hermosa más allá de su puro valor poético y de la belleza de las imágenes que dibuja. Esas características son fruto de su condición como esqueleto del cante, como sostén de la música, y leídas pierden gran parte de su efecto. Toda literatura de cariz popular tiene sus artimañas para perpetuarse en la memoria de los oyentes y producir las sensaciones que pretende. En el caso que nos ocupa me gusta destacar dos, que dependen una de otra: el aldabonazo y la intriga.

Con aldabonazo aludo a esa particular concreción de la estrofa flamenca, que casi siempre trasmite una idea o imagen muy poderosa de forma breve y autónoma, sin conexión con la estrofa anterior o posterior. No existe en la copla flamenca un relato como lo encontramos en el romance, no hay un discurso ordenado, ni tiene por qué guardar cierta unidad temática entre las diferentes partes. Al contrario, dispone de entre veinte y cuarenta sílabas para trasmitir un mensaje completo cuya recepción produce a menudo una sensación estremecedora: como un aldabonazo en la puerta del alma, una llamada de atención a las entrañas. Ese efecto brutal se consigue en gran parte gracias a la acción del otro recurso al que he hecho referencia:

La intriga, entendida como impaciencia o ansia que tiene uno de que el cantaor ahogue sus requiebros y sus ornamentos melódicos en el curso de la estrofa (a menudo hacia el final de ésta) y nos desvele el último verso o palabra que da sentido al mensaje y acaba de concretarlo: que se deje de rodeos, hablando mal y pronto. El cantaor puede posarse bastantes segundos en una sílaba, adornándola, llorándola, viajándola, lo que no hace más que aumentar la intriga por saber cómo va a acabar la historia. En muchos casos, para más inri, la copla se canta con una parsimonia exasperante, con repeticiones de versos que producen un desasosiego que sólo acaba con y en el aldabonazo. Cuando eso sucede, sólo queda rendirse: el flamenco lo ha vuelto a conseguir.

Es habitual achacar tal estremecimiento a elementos estrictamente musicales, a la valía de un cantaor al que poco le hubiera importado no articular palabra con sentido para destrozarnos el corazón. A veces, cierto, el texto se humilla ante el puro quejío, se desintegra como esqueleto del cante para ser mera excusa de declamación; pero vaya desde aquí mi consideración de que sólo la unión de todos los elementos flamencos producen el milagro.

Valga como ejemplo de lo expuesto la maravillosa petenera Yo le he preguntaíto a un sabio de Naranjito de Triana:

Comienza el cante con sosiego y melancolía.

Yo le’ preguntaíto a un sabio

La pesadumbre se hace muy sonora y quejicosa mientras canta:

cómo se olvida un querer.

Ahora se va a detener en «contestó» para empezar a postergar poco a poco la resolución de la historia.

Y me contestó llorando,

Queremos saber qué contestó el sabio. Y, si no es mucho pedir, por qué llora.

madre de mi corazón,

¡Esperábamos la respuesta! Aquí tenemos ya la intriga, que se eleva a medida que el ritmo de declamación cae, con los recreos del cantaor casi en cada sílaba.

y me contestó llorando:

¡Esto ya lo sabíamos! Queremos la respuesta que Naranjito pospone mientras asemeja su canto a un lamento hermoso. La intriga no deja de crecer.

«Quién lo pudiera saber,

Ah, así que el sabio está en las mismas. Pero el cante no ha acabado…

quién lo pudiera saber,

Parece que aquí termina la historia, pero intuimos que falta algo, entre otras cosas porque aún no se ha producido la rima final. Y porque, oye, no va un sabio a llorar por tan poca cosa…

(¡ay!) un querer me está matando».

¡Pobre sabio! ¿Alguien esperaba esta respuesta? Intriga y aldabonazo de la mano de una interpretación portentosa y magistral. A esto me refiero.

Escuché esta petenera cuando era un crío, con la edad insuficiente como para saber mucho de sabios ni quereles, pero recuerdo limpiamente el estremecimiento que me produjo. Desde entonces me gusta el cante, y desde entonces cuelga de mi alma una aldaba con la que a menudo el flamenco llama a su puerta.

Sobre el camino flamenco

Mucha gente alrededor del mundo siente atracción por el flamenco, pero no se acerca a él por respeto –lo intuye complicado– o se introduce en su hondura con manuales técnicos, intentando aprehenderlo con la cabeza antes que con el corazón. Es un error, y la mayoría acaba desistiendo al tercer intento infructuoso de pillarle el compás a una bulería. La forma idónea de zambullirse en este arte –diría que en todas las artes– es disfrutándolo primero: escuchando discos, viendo vídeos, saboreándolo en directo, sintiendo el cante. Como sucede con todas las disciplinas artísticas –digamos, cultas o cultivadas–, es cierto que se aprecia mejor el flamenco con unos poquitos conocimientos; pero éstos tienen que originarse como consecuencia de nuestras audiciones, no ser causa de ellas.

Uno de los deseos que más pasión despierta entre los nuevos aficionados es el de saber distinguir los diferentes cantes. Que si esto es una soleá, eso una farruca, aquello un fandango… Sueltas una de ésas en una reunión de amigos y quedas como un rey. Con esa loable intención, que yo también perseguí en mi tierna infancia, empiezas a leer libros que te explican cada cante a partir de sus elementos musicales: compás, armonía, estructura formal, etc. Pero no hay manera. Es un lío incluso para músicos con formación académica. Mi consejo es que lo mejor –lo único, quizá– y lo más bonito es escuchar y seguir escuchando. Cuando hayan pasado por tu alma docena y media de soleares, habrás desarrollado tus propios mecanismos –trucos– para detectarlas. Es probable que luego, si lees un libro técnico, sólo tengas que aplicar su terminología a ingredientes que ya conoces, que has descubierto por ti mismo. Pongo un ejemplo pedestre: es más fácil probar un plato con una sabrosa especia, identificar su sabor y que después te digan que se llama, verbigracia, comino, que no al revés: leerlo todo sobre el comino y luego tratar de identificarlo en esta receta o en aquélla. Con el primer método, encima, te llevas la barriga llena aunque no te enteres de nada. Y que te quiten lo bailao.

Un componente importantísimo que olvidan muchos libros técnicos es la carga sentimental de cada cante, que va ligada a sus significados emocionales, su retórica, su historia social o cultural. En este texto he intentado incidir precisamente en eso, porque me parece lo más valioso. Me da igual no conocer el compás de la seguiriya si siento su espíritu catártico, su pena insondable o su desgarro salvaje. Buscadle la personalidad a cada cante, dejad que os hable.

Aunque el flamenco ha de vivirse como un camino personal, escucharlo en compañía al calor de una copa de vino es una experiencia necesaria. Comentar los cantes, la expresividad del cantaor, la sensibilidad del toque, buscar el compás, estremecerse y desatarse junto a alguien es hermoso e instructivo. Puede que lleguéis entonces a la misma conclusión que yo: con flamenco y con seres queridos no hace falta más. Abrigo, amor y viaje compartido.

(Paréntesis: sobre la lengua vernácula)

Todas las lenguas son sonido –música– antes que significado. Por esta razón, del mismo modo en que un instrumentista ha de interpretar una partitura (que casi siempre es puro juego melódico y emoción antes que mensaje) y no limitarse a ejecutarla, todo lector que aspire a captar la esencia de un texto debe conocer los códigos sonoros y sentimentales del mismo. Diría que recorrer ese camino, además de llevarte por paisajes auténticos cuya mera contemplación es placentera, se hace condición imprescindible para llegar a descifrar el mensaje con todos sus matices y connotaciones.

En el caso de la lengua vernácula, habla o dialecto que me ocupa, el andalusí[1], su traducción a un castellano ortodoxo sería una estafa al lector, hurtarle tiempo y atención a cambio de un viaje turístico por calles singulares sin contacto con la gente, sin parada en bares y tertulias de barrio, sin probar un plato típico hecho con amor artesano. Por otra parte, qué duda cabe de que el significado y las imágenes que subyacen en el texto perderían su potencia y su sentido. En último lugar, es fácil intuir que esa traducción resquebrajaría en muchos casos los parámetros rítmicos y métricos del texto.

Creo que merece la pena acercarse desde el castellano ortodoxo al andalusí, algo que difícilmente podrían hacer hablantes de otras lenguas, en lugar de echar mano de traducciones. Siempre me he preguntado qué artificios usan los traductores para trasladar al alemán, por ejemplo, las cargas sentimentales (sonoras, culturales, sociales…) de algunos poemas de Lorca –a pesar de que, salvo puntuales excepciones, escribió siempre en castellano oficial–. No quiero imaginarme cuánto más difícil sería esta tarea en caso de que la materia prima fuera algo tan poco escrito (que no hablado) como el andalusí. Precisamente porque no es común leerlo, me dispongo a dar algunas pistas que ayudarán al lector a penetrar auténticamente en los textos flamencos (también en mi personal forma de transcribirlos) y a comprender ciertas características métricas de sus coplas:

• Las terminaciones de palabra en -ao suelen pronunciarse como diptongo, conforman una sola sílaba: matao tiene dos sílabas, acorralao tiene cuatro.

• La r final de verbos y sustantivos suele suprimirse, y se suprime siempre en caso de que el texto requiera una sinalefa: en el verso aliviá el dolor, la r de aliviar se suprime para unir esta palabra a el, mientras que la r de dolor puede pronunciarse o no.

• He utilizado un humilde símbolo ( _ ) para marcar algunas sinalefas que pueden no ser evidentes para el lector. He elegido el más clásico apóstrofe ( ’ ) para señalar supresiones de letras o palabras. Pa’_entendernos.

• Hay una serie de peculiaridades del habla que difícilmente puedo concretar por escrito sin afectar gravemente a la legibilidad del texto. Ruego que se tenga en cuenta la particular forma de pronunciar o dejar de pronunciar las eses o algunas haches sonoras, por ejemplo. El caso de la hache aspirada (sonora) es curioso: es uno de los fonemas consonánticos más usados en andalusí –y, por supuesto, en el andaluz y el extremeño corriente–, pero no tiene transcripción en castellano. Y me niego a ponerle, como se hace habitualmente, una jota; porque hondo (jondo), por poner un caso paradigmático, se pronuncia con hache aspirada –como la de los ingleses, digamos– y no con la jota que rasca en la garganta. Entiendo, no obstante, que este tipo de especificidades del habla septentrional son conocidas por el lector hispano y no hace falta explicitarlas más allá de este breve comentario.

• La copla flamenca juega con algunos trucos métricos: puede usar la castellanización de una palabra, por ejemplo, si fuera necesario a efectos métricos (acorralado en lugar de acorralao, nada en lugar de na). Este paseo entre lengua y dialecto se hace de forma natural y nada artificiosa, aunque puede sorprender a un lector o escuchante novato. Por otra parte, la copla flamenca emplea ciertas palabras comodín según convenga, dando lugar a inicios de verso con ay, que o y.

• Al ser un canto eminentemente melismático, en el que una misma sílaba recorre varias notas y dura más que un instante, los acentos silábicos del texto pueden encajarse de forma sencilla en la melodía cantada, mientras que su simple lectura puede que no cumpla con los cánones rítmicos de la poesía culta. Por eso mismo, también es posible encontrar versos de métrica diversa sin que comprometa su ensambladura en el cante. La copla flamenca es una literatura por y para la música, no tiene mucho sentido fuera de ella. Recomiendo, pues, escuchar los cantes recomendados y tratar de amoldar la letra. Aunque la mayoría de coplas de este libro se ajustan a la estructura y métrica de los cantes propuestos, en otros casos he preferido recomendar interpretaciones más bellas u originales cuya versificación es diferente (unas requieren repetición de algún verso y otras no, o la organización de las partes puede ser distinta).

• Casi todas las coplas flamencas incluyen repeticiones de versos en su interpretación cantada: una estrofa ABC puede ser AABC, otra ABCDE puede ser ABACDE, etc. La cuarteta de la soleá, por poner un caso, puede consistir en cuatro versos distintos con rima en los pares, o en tres versos, de los que se repite el primero, con rima igualmente en los pares. Hay muchas combinaciones de este tipo. Yo me he ahorrado la repetición de versos salvo en algunos casos, pero confío en que el lector sepa hacer el encaje imitando el modelo de los cantes recomendados.

• Hay construcciones singulares que, más allá de ser comodín métrico, contribuyen a dibujar una imagen concreta. Un ejemplo claro es la petenera en la que se canta yo le’preguntaíto a un sabio: me parece que presenta al interrogador con una sentimentalidad muy diferente a aquel otro que simplemente dice yo le’ preguntao a un sabio. Ese diminutivo en el participio es habitual en el andalusí, y una auténtica maravilla.

Para evitar la extrañeza visual y en aras de facilitar la lectura del texto, he mantenido las palabras y construcciones del castellano oficial cuando su traslación escrita al andalusí no afecta lo más mínimo al significado, a la sonoridad o a aspectos connotativos. De este modo, no verán aquí un documento uniforme: he preferido evitar apóstrofes y peculiaridades lingüísticas si el texto puede escribirse de una forma menos desconcertante para nuestros ojos.

[1] Éste es un término totalmente arbitrario, personal y subjetivo, no basado en realidades históricas concretas ni en conocimientos filológicos, sino en una vaga sensación de que algunos aspectos de las «culturas andaluzas» que atraviesan el flamenco desbordan las barreras administrativas de Andalucía, integrando amplias zonas de Extremadura, Murcia y La Mancha. Quizá por puro romanticismo achaco tales conexiones a una suerte de cultura trasversal procedente de al-Ándalus, y por ello me remito a ese término (que también utilizo para agrupar a las gentes que actualmente viven en toda esa zona). Además, es una palabra preciosa.

Glosarito de urgencia

cante No una, ni dos, sino tres acepciones tiene esta palabra:

1. El cante es una de las tres manifestaciones flamencas (junto a toque y baile), que comprende, como la palabra indica, todo lo que sale por boca del cantaor. Esta noche, al cante: Fulanito de los Requiebros.

2. Cante también es una forma abreviada de «cante flamenco» o «cante hondo». Es decir, en este caso, cante es sinónimo de flamenco, en general. Me gusta el cante porque me abriga el alma.

3. Por último, cante es sinónimo de una palabra más popular, aunque menos tradicional, que es palo. Cuando hablamos de tal o cual cante, nos referimos a tal o cual palo: alegrías, seguiriya, soleá, etc. Aunque la palabra palo va ganando usos y adeptos, siempre se ha utilizado la más auténtica cante. Generalizando un poco, podemos decir que un cante está caracterizado por un compás determinado, una armonía concreta, cierto espíritu propio y, a menudo, letras recurrentes. Por ejemplo: las alegrías son un cante originario de Cádiz, que se sostiene sobre el compás flamenco, se construye sobre una armonía en modo mayor y en muchos casos sus coplas tratan de la historia de Cádiz, del mar y la vida marinera, etc. El cante que más me gusta es la soleá.

compás flamenco Antes que nada, el compás flamenco es un milagro de la música. Que algo tan complejo, tan fuera de lo común y que requiere tanta práctica surgiera así, porque sí, es un caso digno de estudio. El compás flamenco es un patrón sobre el que se estructuran algunos cantes (aunque no todos los cantes tienen compás flamenco, pero no por ello dejan de ser menos flamencos), y se marca de la siguiente manera –en negrita, los acentos–: