- -

- 100%

- +

Preso y andando su camino detrás de un soldado, ya sin Ándara, a la que se han llevado presa ni Beatriz, que ha vuelto con Pinto, Nazario rechaza en un primer momento una piña que una mujer le ofrece caritativamente al verlo en desgracia; este rechazo puede interpretarse, como lo dice el propio Buñuel,15 como una falta de humildad, es decir, como una actitud soberbia que hace que reniegue de cualquier vínculo de dependencia o necesidad con cualquier otro, ya sea Dios o un prójimo. Pero la arrogante soberbia dura poco; abatido y derrotado, Nazarín vuelve sobre sus pasos, acepta la piña y agradece la caridad y la bendición de la humilde mujer. Muchas interpretaciones se han escrito sobre este enigmático final. Podríamos arriesgar una más afirmando que, al igual que Edipo, Nazarín fue soberbio porque fue un hombre que se equiparó al hijo de Dios y abandonó la soberbia cuando tomó conciencia de que era solamente un hombre falible y vulnerable, humano, demasiado humano.

The Magnificent Ambersons (1942) de Orson Welles.

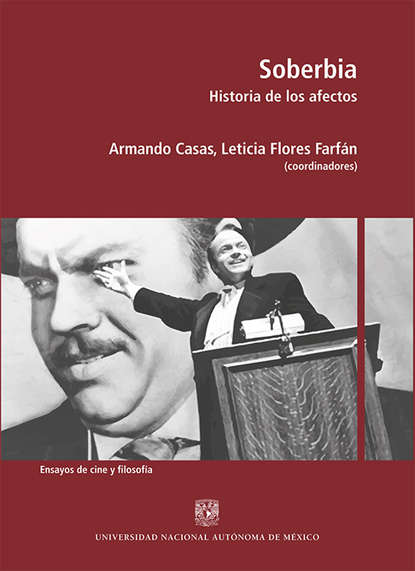

Hablemos por último de George Minafer Amberson (Tim Holt), hijo único de Isabel Amberson (Dolores Costello) en la novela The Magnificent Ambersons de Booth Tarkington (1919), adaptada para la pantalla grande por Orson Welles (1942) y publicitada con el título de Soberbia en varios países hispanohablantes. La trama de la historia transcurre a finales del siglo XIX en un pueblo en donde aún se transportan en coches tirados por caballos y en donde la aristocracia cuenta con todo el tiempo para pasear y divertirse sin necesidad de esforzarse mucho puesto que viven de las ganancias de sus posesiones. La primera vez que vemos aparecer a George (niño extremadamente consentido porque el amor que la madre no pudo dar al hombre con el que deseaba y no pudo desposarse lo depositó por entero en su hijo) va manejando por el pueblo su carruaje tirado por caballos y atropellando a todo el que se atraviesa en su camino. El narrador lo describe como un “terror principesco” mientras vemos que un hombre le grita enojado: “¡Caramba, crees que eres dueño del pueblo!” El narrador continúa diciendo que la gente del pueblo, gente adulta, espera ver el día en que este insolente reciba su merecido. Momentos después George se enfrenta a golpes con otro muchacho que lo molesta por sus rizos. Cuando sale el padre del muchacho a separarlos, George acaba golpeándolo e insultándolo tras decirle al hombre que es una vergüenza para su madre. Siguiente escena vemos al abuelo, a la madre y al padre de George pidiéndole explicaciones sobre el altercado y los insultos proferidos. En lugar de intimidarse y disculparse por sus acciones, comienza a hablar mal de la gente que lo acusa y a la que considera inferior a él, que pertenece a una familia rica y considerada la más influyente y poderosa del pueblo. No hay arrepentimiento alguno en ese arrogante mocoso, que asegura que no dudará en hacerles saber quién es él y a qué familia pertenece si provocan nuevamente su enojo.

Nazarín (1959) de Luis Buñuel.

Pasan los años y vemos a George en una fiesta que le ha organizado su madre por su regreso de la universidad. En la fiesta conoce a Lucy (Anne Baxter) de quien después sabrá que es hija de Gene Morgan (Joseph Cotten), el antiguo pretendiente y verdadero amor de su madre, quien regresa al pueblo después de 20 años de ausencia. Gene Morgan representa el ascenso de una nueva clase social enriquecida a partir de los nuevos inventos tecnológicos como el automóvil. George, sin embargo, ve con desprecio a Gene, a quien considera de una clase social inferior, seguramente por la falta de abolengo y genealogía aristocrática. Cuando el padre de George muere, el romance entre Isabel y Gene se reaviva. George evitará a toda costa que su madre se involucre nuevamente con él y se la lleva al extranjero. Isabel regresa agonizante y ni siquiera en esos últimos momentos George tendrá la suficiente bondad para dejarle despedirse del hombre al que ha amado y la ha amado. Homero Alsina Thevenet16 refiere el análisis de la película realizado por Robert L. Carringer (1993), en donde el autor hace evidente la similitud entre Hamlet de Shakespeare y The Magnificent Ambersons, y destaca “la relación edípica entre madre e hijo” como “centro de la trama”.

La muerte de su madre es el acontecimiento que da inicio a la ruina económica de George y la locura y desvarío de la solterona tía Fanny, quien también está en bancarrota. Imposibilitado para arreglar los asuntos financieros de la casa de familia y ante la demanda de la tía Fanny de irse a un asilo en donde pueda seguir jugando a las cartas, George buscará un empleo mejor pagado que el de abogado y acabará empleándose en una fábrica automotriz. El narrador da cuenta del desasosiego de George cuando camina por última vez hacia su hogar por las calles de una ciudad que ya le son extrañas, en una ciudad que ya no reconoce, que crece a lo alto y a lo ancho y en donde se encuentra esa mansión familiar que al día siguiente deberá abandonar. Arrodillado junto a la cama de su madre le pide perdón a ella y a Dios. El soberbio fue derrotado. Nadie estuvo presente para ver que su arrogancia por fin fue castigada, que su soberbia y falta de bondad le habían llevado a la ruina moral, emocional e incluso física porque George terminará en la cama de un hospital con las dos piernas fracturadas al ser arrollado por un auto. ¡Qué metáfora más irónica para denotar la derrota de la soberbia ante la humildad!

The Magnificent Ambersons (1942) de Orson Welles.

El recorrido realizado hasta ahora por algunas historias en donde los protagonistas son soberbios, orgullosos o arrogantes pareciera conducirnos a la conclusión de que una vida buena, una vida exitosa, quizá una vida feliz, se obtiene cuando la persona ejerce un comportamiento humilde, digno, mesurado, amable que atiende al cuidado de sí y al de los otros. Por ello, siempre que se aborda algún vicio considerado como pecado capital es difícil escapar a la moralización de su tratamiento. Hay, quizá, algo de verdad en aquella frase que dice que todo exceso es malo. Ni la humildad extrema de Nazarín ni la altivez insultante de George. Pero ¿no podrá haber, si no felicidad, cuando menos un buen grado de bienestar en vivir la vida con cierto riesgo producto del arrojo y la audacia un tanto cuanto altiva y pedante? ¿Una vida tal vez como la de Steve Jobs? Y se podrá objetar que Jobs, tal cual ha sido retratado en las diversas películas que se han hecho de su vida (dos de las más recientes en 2015: el documental “Steve Jobs: Man in the Machine” de Alex Gibney; y “Steve Jobs” con guión de Aaron Sorkin y dirección de Danny Boyle) y tal cual se puede apreciar en los múltiples videos que circulan en la red en donde él da cuenta de sí mismo y de sus logros, es un self made man que supo vender, a través de magníficas estrategias publicitarias, una imagen de sí mismo acorde con la plena autonomía y autosuficiencia de una IMac, cerrada y completa igual que un andrógino. Jobs conjuntó su arrojo con la visión empresarial y el genio para darle fuerza a Apple y Pixar, y lo logró. La arrogancia de Jobs es indiscutible, pero su vida es la muestra de una existencia humana que se despliega en altibajos, llena de éxitos y fracasos, desencantos y logros, que aprecia sin balance el esfuerzo individual y el colaborativo, que busca y se arriesga a perder, que ama y padece porque no es otra la razón de ser del hombre que vivir la vida como si tuviera algún sentido y algunos lo hacen (¿lo hacemos?) con más enjundia y altivez que otros. A ésos les llamamos soberbios por majestuosos, por extraordinarios, quizá, por imprescindibles. Así sea.

Steve Jobs (2015) de Danny Boyle.

Bibliografía

Alsina Thevenet, Homero, Historias de películas, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2007.

Anónimo, Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1975.

Bazzicalupo, Laura, La soberbia. Pasión por ser (trad. de Juan Antonio Méndez), Madrid, Antonio Machado Libros, 2015.

De la Colina, José, y Tomás Pérez Turrent, Luis Buñuel. Prohibido asomarse al interior, México, Joaquín Mortiz Planeta, 1986.

Dodds, E. R., Los griegos y lo irracional (versión española de María Araujo), Madrid, Alianza Editorial, 1997.

Fuentes, Víctor, Buñuel en México. Iluminaciones sobre una pantalla pobre, Madrid, Instituto de Estudios Turolenses / Gobierno de Aragón, 1993.

Moingt, Joseph, “El dios de los cristianos”, en Bóttero; Ouaknin; Moingt, La más bella historia de Dios, 2a. ed., Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1998.

Platón, Diálogos III: Fedón, Banquete, Fedro (trad., introd. y notas de C. García Gual, M. Martínez Hernández y E. Lledó Íñigo), Biblioteca Clásica Gredos 93, Madrid, Gredos, 1988.

Sófocles, Tragedias (introd. de José S. Lasso de la Vega; trad. y notas de Assela Alamillo), Madrid, Gredos, 1998.

________, Tragedias (introducciones de Jorge Bergua Cavero; trad. y notas de Assela Alamillo), Madrid, Gredos, 2000.

Winkler, Martin M., Cinema and Classical Texts. Apollo’s New Light, Nueva York, Cambridge University Press, 2009.

Filmografía

Edipo (Raoul Ruiz, Italia, 2004; documental).

Edipo Re (Giuseppe de Liguoro, Italia, 1910; corto).

Edipo rey (Oedipus the King, Philip Saville, Reino Unido,1968).

Edipo, el hijo de la fortuna (Edipo Re, Pier Paolo Pasolini, Italia-Marruecos,1967).

Mito de Edipo rey, El (Luis S. Enciso, España, 1983; serie de televisión).

Oedipo alcalde (Jorge Alí Triana, Colombia-España-México-Cuba,1996; adaptación de Gabriel García Márquez).

Oedipus Rex (Hans Hulscher, Holanda, 1984; TV Movie).

Oedipus Rex (Tyrone Guthrie, Canadá, 1957).

1* Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

Sófocles, Tragedias. Áyax; Antígona; Edipo rey; Electra; Edipo en Colona, introducciones de Jorge Bergua Cavero; traducción y notas de Assela Alamillo, Madrid, Gredos, 2000.

2 Sófocles, “Edipo rey” en Tragedias [introducción de José S. Lasso de la Vega; traducción y notas de Assela Alamillo], Madrid, Gredos, 1998. Algunas de las películas en las que el mito trágico ha sido adaptado son: Edipo Re, 1967, de Pier Paolo Pasolini, http://www.imdb.com/title/tt0061613/; Oedipus the King, 1968, de Philip Saville, http://www.imdb.com/title/tt0063376/; El mito de Edipo rey, 1983 de Luis S. Enciso, http://www.imdb.com/title/tt1708423/; Edipo Re, 1910 de Giuseppe de Liguoro, http://www.imdb.com/title/tt0189850/; Oedipus Rex, 1957 de Tyrone Guthrie, http://www.imdb.com/title/tt0050792/; Edipo de 2004 de Raoul Ruiz, http://www.imdb.com/title/tt1471328/; Oedipo alcalde de 1996 de Jorge Alí Triana (adaptación de Gabriel García Márquez), http://www.imdb.com/title/tt0116170/; Oedipus Rex de 1984 de Hans Hulscher, http://www.imdb.com/title/tt0256971/. Varias de ellas son analizadas en Martin M. Winkler, Cinema and Classical Texts. Apollo’s New Light, pp. 136-146.

3 Laura Bazzicalupo, La soberbia. Pasión por ser, pp. 163-165.

4 Ibid., p. 164.

5 Ibid., p. 163.

6 E. R. Dodds, Los griegos y lo irracional, p. 42.

7 Platón, Banquete, en Diálogos III, traducción, introducción y notas de C. García Gual, M. Martínez Hernández y E. Lledó Íñigo, Madrid, Gredos, 1988 (Biblioteca Clásica Gredos, 93).

8 Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1975.

9 Joseph Moingt, “El dios de los cristianos”, en Bóttero; Ouaknin; Moingt, La más bella historia de Dios, 2ª ed., Chile, Editorial Andrés Bello, 1998.

10 José de la Colina y Tomás Pérez Turrent, Luis Buñuel. Prohibido asomarse al interior, p. 123.

11 Víctor Fuentes, Buñuel en México. Iluminaciones sobre una pantalla pobre, p. 131.

12 Ibid., p. 132.

13 J. de la Colina y T. Pérez Turrent, op. cit., p. 128.

14 V. Fuentes, op. cit., p. 134.

15 Cfr. J. de la Colina y T. Pérez Turrent, op. cit., p. 125.

16 Cfr. Homero Alsina Thevenet, Historias de películas, p. 151: “Una interpretación más audaz del tema fue descubrir que el modelo de Tarkington había sido Hamlet (1600). Los reyes de Dinamarca son aquí Wilbur e Isabel, a lo que se suma la muerte del primero. El nuevo rey, Claudio, es Eugene Morgan, tratado como un intruso. El hijo es Hamlet, el impetuoso George, que odia a ese intruso y le reprocha a su madre (Gertrudis para Shakespeare) la aceptación de otro hombre. No faltan tampoco un Polonio filósofo, que aquí es el tío Jack Amberson, ni una Ofelia encarnada en la joven Lucy Morgan, que tiene con George un romance nunca concretado en medio de ásperas conversaciones”.

Jaime García Estrada*

De dioses y monstruos: Frankenstein o el moderno

Prometeo y la apropiación de un mito

cinematográfico sobre la soberbia

Henry Frankenstein: Está vivo… ¡está vivo, se mueve, está

vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo!

Victor Moritz: ¡Henry, en nombre de Dios!

Henry Frankenstein: ¡Oh, en nombre de Dios!

¡Ahora sé lo que se siente ser Dios!

Frankenstein (1931)1

I

La soberbia es el afán enfermizo de ser más que los demás. Tener la certeza de que el ego se queda corto y que cualquiera que se ponga cerca será eclipsado por nuestra sombra. La megalomanía del soberbio lo deja convencido de su absoluta superioridad. Pero la pasión que se apodera del soberbio lo hace inflarse tanto que, la mayoría de las veces, termina por reventar. Sin embargo, el monstruo de la soberbia nos acecha desde las sombras, convencido de su perfección.

Sin duda, uno de los monstruos más populares y reconocibles, nacido en la ficción literaria del siglo XIX, que pasó al teatro y luego se magnificó —sobre todo a través del cine— en incontables versiones, matices y tonos, es la criatura del doctor Frankenstein, cuyo pecado simplemente es “ser”. Opuesto al enfermizo “ser más” del soberbio: para esta infeliz criatura el simple hecho de existir lo confronta con su arrogante padre.2

El científico obsesionado con la idea de convertirse en un dios capaz de crear a un humano como él, lo hace más esperpéntico que el rompecabezas anatómico al que reanima. El creador y su obra son el mismo ser desdoblado tal y como ocurre con mayor contundencia con otros personajes góticos como el protagonista de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1886) del escocés Robert Louis Stevenson, relato llevado incontables veces al cine, o el científico demente de La isla del Dr. Moreau (1896), novela de H. G. Wells. La adaptación fílmica homónima de John Frankenheimer y Richard Stanley (1996), interpretada por un delirante Marlon Brando, contiene la encarnación más desbordada en la pantalla de un investido papa selvático, un dios que, según reza el trailer que promociona la película, en el octavo día, había creado a sus “hijos”, criaturas híbridas producto de sus salvajes ensayos genéticos, mezclando ADN de animales y humanos. Él somete a una metamorfosis a animales que se convierten en humanos para dejar de ser mortal y transformarse en dios. Condecorado con el premio Nobel y habiéndose exiliado a una remota isla cerca de los Mares del Sur, tiene entre sus cinco quimeras favoritas a un pequeño ser deforme que viste igual que él, una versión a escala de Moreau.

Frankenstein rompe con el statu quo e impone una autoridad patriarcal que desbanca al propio Dios. En el nuevo orden, ni paternidad, ni maternidad naturales tienen cabida en la jerarquía social. La idea del “creador” se inflama por los excesos de soberbia y su dominio se finca por su superioridad intelectual.

La paridad entre el creador y su obra surge de leyendas más antiguas que los relatos bíblicos. Ovidio, en su obra Metamorfosis, refiere el momento de la creación de la humanidad como obra de Prometeo, hijo de Japeto, uno de los titanes. “La tierra recién creada y separada poco ha del alto éter retenía semillas de su pariente el cielo; a ésta el hijo de Japeto la modeló mezclada con las aguas de lluvia a imagen de los dioses que todo lo gobiernan”.3

La fábula gótica escrita por la joven londinense Mary Wollstonecraft Godwin (1797-1851), unida en amor libre con el poeta Percy Bysshe Shelley, se concibió a principios del verano de 1816, aunque fue publicada hasta 1818. Mary y su pareja eran huéspedes de lord George Gordon Byron, libertino y audaz poeta, que sufrió por tener un pie deforme de nacimiento, en la Villa Diodati, casona veraniega a orillas del lago Lemán en Suiza. Una noche de tormenta, el anfitrión propuso a sus invitados que cada cual escribiera un relato de horror.

Mary concibe en aquella tempestuosa velada su Frankenstein o el moderno Prometeo. La autora da vida a sus monstruos, tanto Víctor Frankenstein como la criatura, a la luz de los relámpagos, tal y como James Whale, cineasta inglés afincado en Estados Unidos, lo representa en su versión fílmica de inicios de los años treinta del siglo XX.

La presencia de Frankenstein en la pantalla inició dos décadas atrás, en la etapa del cine silente con la versión estadunidense libremente adaptada por Thomas A. Edison en 1910, que duraba 16 minutos y medio. En esta película hay un plano que fortalece la idea de que creador y criatura son lo mismo. El doctor se mira al espejo y en lugar de su rostro, ve el del monstruo que gradualmente se desvanece para mostrar la cara del joven científico.

La segunda cinta que retoma a Frankenstein, de la que no existe ninguna copia conocida, se titula Vida sin alma (Life Without Soul, 1915), de Joseph W. Smiley, que no usó el nombre de la novela y al final, la trama resultaba ser sólo una pesadilla del científico. La siguiente película sobre el texto de Shelley es la italiana El monstruo de Frankenstein (Il mostro de Frankenstein, 1920), dirigida por Eugenio Testa, hoy también perdida.4

El libro de Mary Shelley usa el formato epistolar, manido en el romanticismo, corriente artística decimonónica que intenta relativizar el poder absolutista de una nueva religión: la ciencia, con su necio empeño por explicarlo todo. Ésta es la razón por la que la obra de Shelley posee sólo ciertos tintes cientificistas, por lo que en estricto sentido no se considera una obra de ciencia-ficción.5

Los románticos artistas góticos se rebelaban contra el puritanismo de su época que insistía en mantener todo bajo un rígido control. En la primera edición de 1818, Shelley deja ambiguo el procedimiento que utiliza el barón Frankenstein para reanimar a su criatura y da a entender que están de por medio elementos mágicos y alquímicos, más que maquinaciones científicas.6

La tradición del mito de resucitar cadáveres es tan antigua como el hombre mismo. Cuando aparece Frankenstein en el mundo literario del siglo XIX, esta idea estaba en boga y sólidamente fincada en el inconsciente colectivo. La propia Mary Shelley seguramente deseó que su madre regresara de entre los muertos, pues falleció a consecuencia de su nacimiento.

Durante el Renacimiento, se hizo popular el estudio de la anatomía humana, no sólo por parte de la medicina sino también por los artistas que querían perfeccionar sus representaciones del cuerpo humano. La disección de cadáveres pervivió hasta el siglo XIX. Cuando los cuerpos no reclamados en las morgues y cadalsos de las ciudades europeas empezaron a ser insuficientes, tanto médicos como artistas recurrían a ladrones de cadáveres que los comercializaban. Mary Shelley conoció, no sólo las historias reales sobre estos allanadores de tumbas, a quienes popularmente se les conoció como “resurreccionistas”, sino que además se sabe que leyó la novela victoriana Los horrores de la abadía de Oakendale (The Horrors of Oakendale Abbey, 1797), firmada por Mrs. Carver, pseudónimo de un cirujano renombrado, el doctor Anthony Carlisle. En esta novela, se describen acciones de un ladrón de cadáveres y su interés a favor de la ciencia médica.

En este periodo, tanto Inglaterra como Escocia eran ya sedes de importantes escuelas de medicina. En 1832, las autoridades británicas promulgaron una ley que abrió los depósitos de cadáveres a los científicos para que pudieran practicar disecciones en cuerpos que no eran reclamados.7

A partir de estas prácticas, se generó la idea popular de que los científicos se interesaban morbosamente en explorar los secretos del cuerpo humano para realizar blasfemos experimentos, intentando regresar a la vida a los difuntos.8

Otros autores compartieron los mismos asuntos que interesaron a Shelley. Tal fue el caso de Edgar Allan Poe y H. P. Lovecraft. La película Resurrección satánica, dirigida por Stuart Gordon en 1985, es una comedia de humor negro inspirada en un relato de H. P. Lovecraft sobre un científico que experimenta con reanimar trozos de cadáveres.

Cuando Mary Shelley hizo la revisión de su novela para su reedición en 1831, la percepción de la ciencia había cambiado. El estudio de la electricidad y su efecto en el sistema nervioso, influyeron para que la autora decidiera restarle importancia a los elementos mágicos y alquímicos de su versión original. La fuerza de los relámpagos alcanzó un papel protagónico para la reanimación del monstruo.9

II

… y seréis como dioses…

Génesis (3:5)10

En la religión judeo cristiana es Dios quien anima con su aliento al primer ser humano, moldeado con barro: “Entonces Yavé Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices un hálito de vida, y el hombre se hizo un ser viviente”.11

Existe un personaje fantástico que se menciona en las leyendas judías y el Antiguo Testamento: el Gólem. En hebreo antiguo, la palabra golem significa inacabado o imperfecto. En la Biblia, dentro del libro de los Salmos (139:16) se menciona el término golem, aunque en las versiones actuales se ha sustituido por otros términos como “embrión” o “ser en gestación”.12

Hoy la acepción de golem en hebreo hace referencia a estupidez o inutilidad. La tradición usa la palabra para nombrar a un remedo de ser humano animado por la magia de la cábala y que es un sirviente de su creador, ya que no posee alma.13

El gólem apareció en el cine mudo como uno de los primeros seres antropomorfos engendrados por la magia. Fue en 1920 que el cineasta alemán Paul Wegener estrenó la cinta El gólem, basándose libremente en la novela homónima de Gustav Meyerink, publicada en 1915. El argumento se fundamenta en la creencia de que a través de la mítica cábala judía, un rabino llamado Judah Loew, consigue darle vida a una grotesca figura semihumana fabricada de arcilla. Un autómata que recuerda a la criatura hecha por el doctor Frankenstein aunque a diferencia de éste, el gólem obedece a su creador, protegiendo, según la leyenda, a los habitantes del barrio judío de la ciudad de Praga, en el año 1580.