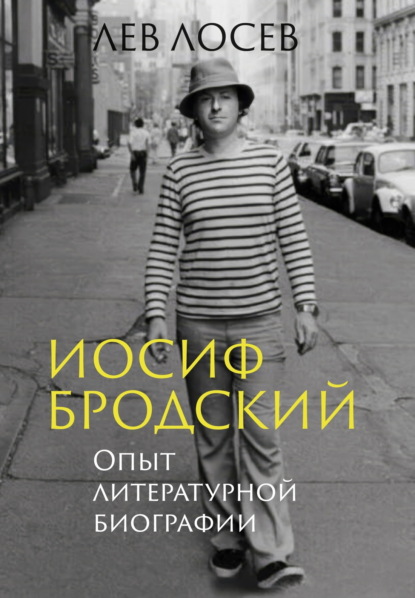

Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии

- -

- 100%

- +

В духе эпохи трудные странствия рассматривались как форма становления личности, «поиск себя». В письме школьной подруге Э. Ларионовой, написанном 7 августа 1958 года из поселка Перша-озеро на северо-востоке Архангельской области, поиск — ключевое слово.

«Есть на Земле люди, которые стремятся сделать будущее более сносным, нежели настоящее. Это настоящие писатели, настоящие врачи, настоящие педагоги. Настоящие – это значит – творцы. Я хотел бы стать чем-нибудь стоящим. Для этого нужно знать много вещей. Если ты собираешься творить, то необходимо усвоить себе, для кого, для чего ты это делаешь. 〈…〉 Необходимо найти фундамент, на который намерен опереться; необходимо проверить его прочность. Необходимо также найти людей, которые верят в ту же самую идею, которые помогут. Это, собственно, главное. Нужно, в общем, очень долго искать.

Я здорово сожалею, что поздно начал, как ты выражаешься, путешествовать. Эти два года, безусловно, не прошли даром. Но тот же самый результат мог быть достигнут и за более короткий промежуток времени. Я, собственно, только начинаю. Только начинаю по-настоящему заниматься делом. Я только начинаю странствовать. 〈…〉 Да, я слишком занят собственной персоной. Я раскатал тебе на полтора листа гимн своим взглядам, но я хочу, чтобы ты усвоила содержание моего ответа твердо. Ты вот пишешь да и говоришь весьма часто, что я перелетная птица, дилетант. Пойми же, Норка, это – поиск. Я жонглирую своей судьбой не ради чего-то определенного, стабильного для себя. Ну в том смысле, что я вовсе не намерен выбирать себе какую-то иерархическую лестницу и продвигаться по оной. 〈…〉 Я уже давно решил вопрос о цели. Теперь я решаю вопрос о средствах. Мне кажется, что я нахожу правильное решение.

Это звучит и глупо, и высокопарно. Но это происходит потому, что я популяризирую идею. Я хочу, чтобы ты поняла меня верно. То, что я делаю, это только поиск. Новых идей, новых образов и, главное, новых форм»85.

Социальный статус молодого Бродского

Вспоминая экспедиции – изнурительный труд, грязь, «чудовищное количество комаров», – Бродский говорил о тогдашнем себе: «Это тот возраст, когда все вбирается и абсорбируется с большой жадностью и с большой интенсивностью. И абсолютно на все, что с тобой происходит, взираешь с невероятным интересом…»86 Его товарищ по якутской экспедиции, геолог Эдуард Блумштейн вспоминает: «Иосиф был вполне свой человек в полевых условиях, то есть он понимал, в чем состоят его обязанности как коллектора или помощника геолога. Он с уважением относился к нашему ремеслу. Он таскал рюкзак, часто тяжелый, его не тяготили бесконечные маршруты, хотя бывало рискованно и трудно. Большие реки в тайге надо было часто переходить вброд или сплавляться на лодках. Но была неслыханная рыбалка всегда и охота, обычно голодно не было. Хотя бывали периоды, когда по целым неделям приходилось есть одну тушенку. Холодно бывало часто»87. И позднее, в ссылке, физическая работа – выворачивание валунов в поле, трелевка леса и прочее – не только не угнетала его, но была самой отрадной стороной тамошнего существования. Воспоминания о жизни в северной деревне характерно контрастируют с угрюмой картиной начала рабочего дня в процитированных выше «Рубаи»: «Когда я там вставал с рассветом и рано утром, часов в шесть, шел за нарядом в правление, то понимал, что в этот же самый час по всей, что называется, великой земле русской происходит то же самое: народ идет на работу. И я по праву ощущал свою принадлежность к этому народу. И это было колоссальное ощущение!»88 Бродский был единственным крупным русским поэтом XX века, кто начал свой трудовой путь как простой рабочий.

Парадоксальная сторона его конфликта с советской властью состояла в том, что власть предъявила ему стандартные обвинения богеме: в тунеядстве, в нежелании потрудиться на производстве, «повариться в рабочем котле» (была такая адская метафора в риторике официоза), хотя ему-то как раз пришлось поработать простым рабочим и даже, вероятно, в котле – в нефигуративном смысле. В неоконченном отрывке начала шестидесятых годов на это указывает весьма детальное описание отопительных котлов изнутри (1963?):

В. Г. Петров, молодцеватый, лысый,был старший инженер в Котлонадзоре.Я подвизался [?] в этой же контореи состоял при В. Петрове крысой.〈…〉Мы объезжали на трамвае всекотельные – по собственной охоте.Я забывал в субботу о субботе.Я зрел котлы в их внутренней красе…〈…〉И был я узкоплеч, большеголов(со всем, что было в черепной коробке),и при таком сложении, нет слов(важнейший комплекс вынося за скобки),я был большой находкой для котлови залезал и в зольники, и в топки89На суде в 1964 году Бродского обвиняли в том, что он нигде не оставался подолгу, часто менял работы (за восемь лет, с 1956 по 1963 год, он переменил тринадцать мест работы, где в общей сложности числился 2 года 8 месяцев)90. Это обвинение было не юридическое, а идеологическое. Следуя букве советского закона, ничего преступного в частой смене мест работы не было. Конечно, текучесть рабочей силы была неудобна для производства. «Летуны», постоянно переходившие от одного работодателя к другому, осуждались в печати. В обвинениях молодому поэту был и такой оттенок: за несколько недель или месяцев невозможно вжиться в рабочий коллектив, проникнуться мировоззрением рабочего класса, чтобы этот опыт потом нашел правильное выражение в творчестве. Была даже негласная норма – «год-другой поработать на производстве». Эта норма не учитывала повышенной восприимчивости художественного сознания – одаренный человек тем и отличается от прочих, что обладает обостренной интуицией. На новом месте глаз художника значительно быстрее отметит характерные детали новой для него жизни, художник куда быстрее почувствует стиль поведения, подоплеку отношений между людьми, чем человек, лишенный художественного дарования. Но на самом деле обвинители Бродского подразумевали другое: его вина была не в том, что он мало работал, часто менял место работы или не вникал в жизнь трудящегося народа, а в том, что он нарушил ритуал инициации советского молодого человека. Если молодой человек начинал взрослую жизнь не в армии и не в вузе, а на производстве, предполагалось, что трудовой опыт сделает его на всю остальную жизнь верным и полным энтузиазма строителем коммунизма. Сотни начинающих советских писателей приняли участие в этом обряде и сочинили соответствующие стихи. К примеру, юноша приходит на завод, старшие рабочие предлагают ему сделать ключ.

– Делай! — напильник запел несмело.– Делай! — металл угловат, колюч.Рождается в муках великое дело,Первое твое испытание — ключ!Ты слышишь:– Парень в делах не робкий! —Ты видишь — ключ твой, на завитке,Шлифованным стеблем, резной бородкойСияет у мастера на руке.После этого указывается на символическое значение

трудового акта:

Юности ключ этот мы подарим.Бери его, сделай своей судьбой.Инициация завершается началом взрослой жизни, в ко-

торой работать на заводе уже не обязательно, можно на-

всегда стать профессиональным писателем:

Ступая неловко,Шагомухожу навсегда.Пахнет новенькая спецовкаВетром свободы, огнем труда91.В годы, когда формировалось его сознание, Бродский, при всех разнообразных культурных интересах, никак не относился к числу «юношей тепличных», и характерная для рафинированной интеллигенции бесконечная авторефлексия, пресловутая «оторванность от народа», снобизм остались ему чужды. Его отношение к простым людям не было ни излишне сентиментальным, ни тотально ироническим. Он во многих отношениях ощущал себя одним из них.

Круг чтения в юности

Читать Иосиф научился очень рано, едва ли не в четыре года. Мать поэта рассказывала, как в Череповце в 1943 году вошла в комнату и застала трехлетнего сына с книгой в руках. Она взяла посмотреть, что за книга. Оказалось, Ницше, «Так говорил Заратустра». Она вернула ребенку книгу, но вверх ногами. Иосиф тут же перевернул ее в правильное положение. Это было рассказано не к тому, что он в трехлетнем возрасте увлекался Ницше, а к тому, что каким-то образом получил представление о буквах. Как и все дети и подростки в стране поголовной грамотности до начала массового распространения телевидения, читал он много. В сочетании с живым от природы воображением знания, полученные из книг, позволяли юному читателю ориентироваться в странах, эпохах и культурах. Иерархии, навязываемые школьной программой, вызывали протест, рудиментом которого остались ироническое отношение ко Льву Толстому (как «главному писателю» в официальной иерархии), равнодушие к Некрасову и Чехову. Толстому Бродский противопоставлял не только горячо любимого Достоевского, не включенного в советскую школьную программу той поры, но и Тургенева. У Тургенева он любил «Записки охотника», в особенности рассказы «Гамлет Щигровского уезда», «Чертопханов и Недопюскин» и «Конец Чертопханова». Тень детского иконоборчества лежит на отношении Бродского к Пушкину, хотя центральную роль Пушкина в русской культуре он никогда не оспаривал. «В школе мы читали „Горе от ума“ и „Евгения Онегина“ в лицах. 〈…〉 Для меня это было большое удовольствие. Одно из самых симпатичных воспоминаний о школьных годах»92. Последнее написанное им в жизни письмо посвящено рассуждению о пушкинской прозе93. Он знал наизусть много стихотворений Пушкина и всего «Медного всадника». О строке из «Воспоминания»: «И с отвращением читая жизнь мою…» – говорил, что из нее вышли Достоевский и вся русская проза. И все же Бродскому всегда хотелось скорректировать традиционное русское преклонение перед Пушкиным указанием на других прекрасных поэтов той же плеяды: Батюшкова, Вяземского, Катенина и в первую очередь Баратынского. Он знал и любил поэзию XVIII века – от Кантемира и Тредиаковского до Державина и Карамзина. Были у него и пристрастия во втором ряду русской литературы XIX века – например, роман Вельтмана «Странник» и мемуары Елены Штакеншнейдер.

После русской и мировой, то есть в основном западноевропейской, классики, впервые прочитанной бессистемно в детстве и подростковом возрасте, основной круг чтения молодого Бродского составляла литература периода модернизма, главным образом переводная, интерес к которой среди молодежи во второй половине пятидесятых годов был очень велик. Это поколение жадно наверстывало упущенное за десятилетие жестокой культурной изоляции в конце сталинского правления. Передавались из рук в руки уцелевшие от чисток казенных и домашних библиотек книги: изданные до революции труды Ницше, Бергсона, Фрейда и вышедшие в СССР до войны романы Олдоса Хаксли, Джона Дос Пассоса, Луи Фердинанда Селина, ранние романы и сборники рассказов Хемингуэя, «Волшебная гора» Томаса Манна, эпопея Пруста, поэтические антологии «Французские лирики XIX и XX веков» в переводах Бенедикта Лившица94, «Поэты Америки. XX век» Михаила Зенкевича и Ивана Кашкина, «Антология новой английской поэзии» Д. С. Мирского95, номера журнала «Интернациональная литература» с главами из «Улисса». Выход этого журнала под русифицированным названием «Иностранная литература» возобновился в 1955 году. В нем наряду с прозой печаталась и переводная поэзия, которая привлекала особое внимание юного Бродского. Многие его стихи ученического периода написаны верлибром, весьма редким в русской поэзии, но обычным на страницах «Иностранной литературы». Русская модернистская проза (Белый, Замятин, Бабель, Пильняк) была для него неприемлема стилистически, а в случае Розанова и этически. Существенными исключениями были вновь открытый как раз в то время Андрей Платонов – его Бродский считал одним из главных писателей XX века – и Зощенко. Несколько позднее он узнал и высоко оценил прозу Леонида Добычина, Анатолия Мариенгофа (роман «Циники») и в особенности Константина Вагинова. Уже начиная с осени 1961 года у него появилась возможность знакомиться с труднодоступными произведениями русских писателей-эмигрантов в библиотеке самиздата, собранной молодым ученым С. С. Шульцем (фотокопии, машинописные перепечатки книг и отдельных вещей из парижского журнала «Современные записки»). Там были все русские романы Набокова, проза и стихи Цветаевой, Ходасевича, Г. Иванова. В библиотеке Шульца были также переводы пьес Беккета, Ануя, проза Кафки96.

Может показаться странным, но знакомство с высоким модернизмом в русской поэзии (Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Хлебников, обэриуты) началось для Бродского не в юном возрасте, когда складываются литературные вкусы, а позже, в первой половине шестидесятых годов, когда он уже был активно пишущим поэтом. Исключение составляла Цветаева, чьи поэмы – «Поэма горы», «Поэма конца», «Крысолов» – он прочел в самиздатских перепечатках в самом начале шестидесятых. Цветаева сразу же произвела на него сильное впечатление и на всю жизнь осталась для него поэтом par excellence97.

Польские веяния

Еще в большей степени, чем из «Иностранной литературы», сведения о новейших интеллектуальных и эстетических веяниях на Западе добывались из польской периодики и книг на польском языке. В отличие от западных, «капиталистических», изданий, польские, «народно-демократические», свободно продавались в СССР. На польские журналы можно было подписаться. «Наверное, половину современной западной литературы я прочитал по-польски…»98 – вспоминал Бродский, который ради чтения Камю и Кафки выучил польский язык. Как и его многие ленинградские друзья, он был постоянным читателем польского еженедельника «Przekrój» («Обозрение»). Это было странное с точки зрения нормальной журналистики издание – интеллектуальный, с уклоном в авангардизм, журнал, притворявшийся бульварным. Там печатались заметки о разводах европейских и голливудских кинозвезд и рецепты средств от похмелья, но в то же время в рецензиях и репортажах постоянно сообщалось о новых веяниях в философии (экзистенциалистской) и искусстве (главным образом абсурдистском). Натыкаясь у Бродского в стихотворении «Набросок» на строки «Луна сверкает, зренье муча. / Под ней, как мозг отдельный, – туча…», старый читатель «Пшекруя» непременно вспомнит сюрреалистические гравюры Даниэля Мруза (Mróz), неоднократно изображавшего ночной пейзаж с большой тучей в виде человеческого мозга. В целом стиль художников и авторов «Пшекруя», ориентированный на авангард пятидесятых-шестидесятых годов в диапазоне от трагического абсурдизма Беккета до психоделической лирики «Битлз», нашел отклик во многих вещах Бродского.

Но особенно важным для формирования собственного стиля было знакомство с польской поэзией. Это была поэзия на родственном славянском языке, но глубже и органичнее связанная с европейской традицией вплоть до ее латинских корней. В ней был мощный период барокко, системы мировидения, очень привлекавшей Бродского. Россия опоздала с барокко лет на сто, хотя Бродский и открывал барочные элементы у Кантемира, Тредиаковского и Державина. Он переводил поэтов польского барокко XVI века: Рея, Семп-Шажиньского и, возможно, Кохановского. Они подготовили его к восприятию Джона Донна и других английских поэтов-метафизиков. Переводил он и великого романтика Циприана Норвида, предвосхитившего Цветаеву не только темпераментом и трагическим воображением, но и в экстатической поэтике – ритмически необычном стихе, изобилующем смелыми эллипсисами. Переводил своих старших современников – польских модернистов Галчинского, Херберта, Милоша. С последним, как и с более молодыми Виктором Ворошильским, Анджеем Дравичем и Адамом Загаевским, он впоследствии подружился. Любовь к польской поэзии, к Польше осталась на всю жизнь и оказалась взаимной. Поляки переводили Бродского еще при коммунизме. В 1979 году в подпольном издательстве NOW вышли его «Стихи и поэмы», великолепно переведенные Станиславом Бараньчаком. Ведущий литературный журнал «Zeszyty Literackie» («Литературные тетради») со своего основания в 1983 году до 1996-го печатал переводы из Бродского в двадцати восьми номерах из пятидесяти пяти. Всего при жизни Бродского в Польше было издано пятнадцать книг его прозы и поэзии, то есть больше, чем на любом другом языке, включая родной. Профессор-психолог Зофья Ратайчак (Капущинская), с которой Бродский познакомился в бытность ее студенткой в Советском Союзе и которой тогда же посвятил поэму «Зофья» и два лирических стихотворения, и другие польские друзья приглашали его в Польшу еще в шестидесятые годы, но даже в сопредельную социалистическую страну власти его не выпускали. Он приезжал туда дважды в последние годы жизни, в октябре 1990-го и в июне 1993 года. Это были триумфальные поездки, полные теплых встреч со старыми друзьями и новыми читателями, хотя Бродский и говорил грустно по возвращении, что поехал в Польшу «слишком поздно и не с той стороны»99.

Модернизм

Что общего между Прустом и Цветаевой или между Дос Пассосом и польским барокко? Стилистический разброс между произведениями, которые увлекали молодого Бродского, колоссален, но общая эстетическая доминанта есть – это модернизм. Признавая условность таких определений, как «романтизм», «реализм», «модернизм», «постмодернизм», можно, однако, утверждать, что как художник Бродский формировался, усваивая уроки модернизма. Модернизм, который иногда путают с явлением совсем иного порядка, художественным авангардом, преобладал в литературе и искусстве приблизительно с последней четверти XIX до середины XX века. При всем разнообразии в произведениях писателей-модернистов имеется принципиальное сходство. Всем им свойственно строить сюжет, опираясь на извечные мифологические архетипы, действительность изображать не последовательно, а дискретно, открывать торжество хаоса и абсурда там, где их предшественники стремились найти гармонию и логику. Для всех них основной философской и повествовательной проблемой была проблема Времени. На типологическое сходство эстетики и философии модернизма с барокко указал Т. С. Элиот, один из самых выдающихся поэтов-модернистов и самый проницательный критик этого периода. Собственно говоря, модернизм по Элиоту – это возвращение барокко на новом витке исторической спирали.

Из того, что, помимо художественной прозы и поэзии, входило в круг чтения молодого Бродского, надо особо отметить раннее знакомство с «Бхагавадгитой», другими частями «Махабхараты» и еще рядом книг по индуизму и даосизму, что, как не раз говорил он позднее, открыло перед ним самые дальние из доступных человечеству метафизических горизонтов100.

Знакомство с поэзией

В детстве Иосиф не читал стихов за пределами школьной программы. Сам он, посмеиваясь, вспоминает, что первую книгу стихов прочитал в шестнадцать лет – по совету матери взял в библиотеке «Гулистан» Саади101. Нравоучительные вирши персидского поэта в топорных переводах большого впечатления на подростка не произвели. Зато «ужасно понравился» Роберт Бернс в переводе Маршака, «но сам я ничего не писал и даже не думал об этом»102. К семнадцати годам он начинает читать поэзию постоянно. Любимые стихи он легко запоминал и с удовольствием цитировал большими отрывками и целиком: «На смерть князя Мещерского» Державина, «Осень», «Запустение», «Дядьке-итальянцу» Баратынского, «Сон Попова» А. К. Толстого, множество вещей поэтов XX века – и старшего поколения, и своих сверстников, – что свидетельствует о том, насколько постоянным и подробным было присутствие практически всего корпуса русской поэзии в его долгосрочной памяти.

В 1988 году в Нью-Йорке вышла небольшая антология «An Age Ago» («Век назад») – стихи русских поэтов XIX века в переводах Алана Майерса. Составлял ее переводчик, а Бродский написал предисловие и небольшие заметки о каждом из одиннадцати поэтов, включенных Майерсом в антологию (в свою антологию Бродский, безусловно, включил бы и Крылова, которого высоко ценил). В каждой заметке за основной, биографической, частью следует краткая оценочная: в чем сила данного поэта, что нового сказал он в русской поэзии. Эти заметки являются неплохим индикатором предпочтений и идиосинкразий Бродского. Он с энтузиазмом пишет о Батюшкове («мастер развернутой элегии, в которую по ходу развития втягиваются различные культурные, исторические и психологические реалии, завершающейся торжественной, нередко литургически интонированной кодой»), Вяземском («превосходный, хотя недооцененный поэт… „критический реалист“…»), Пушкине («Ничто не имело большего влияния на русскую литературу и русский язык, чем эта тридцатисемилетняя жизнь»), Баратынском («часто превосходит своего великого современника в жанре философского стихотворения»), Языкове («самые звонкие, самые энергичные стихи того периода, равные пушкинским, а иногда и превосходящие их»), Лермонтове («поэт колоссальной лирической интенсивности»), А. К. Толстом («поэт уникально гибкий и разнообразный… Учитывая происшедшее со страной в XX веке, то, что его современники принимали за эскапистские или ностальгические мечтания, обернулось предупреждением и пророчеством»). Остальные отзывы прохладны. Заслуга Жуковского только в том, что он ввел в русскую поэзию жанр баллады. Фет «пронзительно лиричен» и писал лирические миниатюры несколько в «японском» духе. Некрасов наблюдателен, незначителен как лирический поэт, зато умел придать лиризм гражданским стихам. Тютчев уступал Баратынскому в конкретности философской лирики, написал много сервильных стихов, его поздняя любовная лирика запоминается, потому что ему удается «сочетать философичную проницательность с духом естественности и случайности». Заканчивается заметка о Тютчеве ироническим упоминанием, что среди его поклонников был Ленин103.

Поэтические пристрастия и отталкивания указывают на то, куда уходят корни поэтики Бродского, на генетические черты его поэтической индивидуальности. Литературная критика обычно сосредоточивает внимание на том, как поэт, стремясь быть самим собой в своем времени, видоизменяет или разрушает унаследованные способы выражения, но то, что унаследовано, навсегда остается органической составляющей его поэзии. Генезис стиля Бродского, то «лица необщее выраженье», о котором он говорил в своей «Нобелевской лекции», ставит его особняком в поколении поэтов, пришедших в литературу между серединой пятидесятых и серединой шестидесятых годов. Мандельштам писал: «И не одно сокровище, быть может, / Минуя внуков, к правнукам уйдет…» В переводе на прозу это означало, что он возводит свою собственную поэтику, минуя символизм, русскую поэзию второй половины и середины XIX века, к Пушкину и его эпохе104. Это было лишь отчасти верно для Мандельштама и уж совсем неверно для таких его великих современников, как Ахматова и Пастернак, чья поэтика сложными путями влияний и преодоления влияний связана и с творчеством предшествующего поколения – Анненского, Блока, Кузмина, Вяч. Иванова, – и с предшественниками предшественников – Случевским, Фетом, Полонским, Некрасовым, – и с более ранними Тютчевым, Бенедиктовым, Каролиной Павловой.

Ленинградская поэзия в конце пятидесятых

Молодые поэты в Ленинграде 1950-х годов воспитывались в правилах непосредственно предшествующего поколения. Конечно, мы говорим не о стихослагательстве официозного характера, а об искреннем лирическом творчестве. Любимым наставником молодых поэтов был талантливый и мало печатавшийся из-за аполитичности поэт Глеб Семенов (1918–1982). Семенов в особенности настаивал на непрерывной преемственности поэтических поколений:

Но пушкинскими звездами морозза окнами сверкает.Но тютчевской подспудностью до слезмне душу проникает.Но блоковским безумием томитьменя вовеки может, —Лишь эта тонко ткущаяся нитьмой слух ночной тревожит105.От Пушкина к Тютчеву, от Тютчева к Блоку. Если бы не цензура, Семенов назвал бы вслед за Блоком Ходасевича и акмеистов. Следующим в этой литературной генеалогии шло поколение ленинградских поэтов 1930–1940-х годов, к которому принадлежал и сам Семенов. Тянущаяся из прошлого «тонкая нить» была действительно тонка. Основной тенденцией эпохи было отбирать из поэтического наследия то, что приближалось к идеалу «речи точной и нагой». Это выражение Маяковского, чей стиль не отличался лапидарностью и простотой и чья поэтическая родословная действительно перепрыгивала через непосредственных предшественников к одописцам XVIII века, но и он, в духе времени, призывает к стилистической «точности и наготе». Имена расстрелянного в 1921 году Гумилева или эмигранта Ходасевича прилюдно не упоминались или подменялись в дискуссиях именами таких их учеников и эпигонов, как Н. С. Тихонов, – в основном ленинградских поэтов двадцатых-тридцатых годов. Культивировались конкретная наблюдательность, эмоциональная сдержанность, лаконизм и афористичность. В качестве образца и назидания начинающим поэтам часто приводилось стихотворение Н. Н. Ушакова «Вино»: