- -

- 100%

- +

Bei der Entwicklung entsprechender Darstellungen agieren Public Historians häufig als Dienstleister für öffentliche oder private Auftraggeber. Dabei müssen wissenschaftliche Ansprüche mit kommerziellen Anforderungen und inhaltlichen Vorgaben abgestimmt werden, was eine der größten Herausforderungen der Public History darstellt. Annäherungen an entsprechende Standards werden im Kapitel 6.4 vertiefend erläutert.

Diese Geschichtsdarstellungen, die für private oder öffentliche Auftraggeber entwickelt werden, sollen sich an die Öffentlichkeit richten. Diese versteht Jörg Requate als Raum, der sich durch Kommunikation konstituiert.37 Die kommunizierten Themen sind von allgemeinem Interesse, der Kommunikationsraum ist allgemein zugänglich und alle können sich aktiv oder passiv beteiligen. Die Akteur*innen lassen sich nach Arne Schirrmacher hinsichtlich ihres Vorwissens in verschiedene Gruppen unterteilen: (1) „breite Öffentlichkeit“, (2) „gelegentlich interessierte Öffentlichkeit“, die (3) „gebildete Öffentlichkeit“, die (4) „Fachöffentlichkeit“, die (5) „Fachkreise außerhalb des engeren Forschungsgebiets“ und schließlich die (6) „Fachwissenschaft“.38 Wie oben erläutert, zielen die Präsentationen der Public History vor allem auf ein außeruniversitäres Publikum und damit auf die Gruppen 1 bis 4. Die Präsentationen sind somit in der Regel an ein Publikum gerichtet, das über wenig oder gar kein Vorwissen über die dargestellte Geschichte verfügt. Da sich das Zielpublikum nicht professionell, also während der Arbeitszeit, mit Geschichtsdarstellungen auseinandersetzt, bleibt nur die Freizeit. Diese wiederum ist für viele Menschen sehr begrenzt und dient nicht nur der Aufnahme von Informationen, sondern primär der Entspannung und Unterhaltung. Der Wunsch nach Unterhaltung kann auch als „anthropologische Konstante“39 verstanden werden. Unterhaltung ist nach Werner Faulstich

„die anstrengungslose Nutzung geschichtlich unterschiedlich formativer Erlebnisangebote, um im je spezifischen kulturell-gesellschaftlichen Kontext disponible Zeit genüsslich auszufüllen“.40

Die zentralen Merkmale der Unterhaltung werden mit den Adjektiven „anstrengungslos“ und „genüsslich“ beschrieben. Kaspar Maase bezeichnet Unterhaltung auch als das Gegenteil von Monotonie und Mühe. „Aufmerksamkeit, Konzentration, auch intellektuelle Anstrengung“ seien als Komponenten von Unterhaltung zwar nicht ausgeschlossen, aber auch nicht unverzichtbar. Maase erachtet zusätzlich eine „Kennerschaft“ als unabdingbar, denn nur was verstanden wird, könne auch unterhalten.41 Unterhaltung und Information schließen sich somit nicht aus, sie treten vielmehr, wie im Fall von Geschichtspräsentationen, gemeinsam auf.

Deshalb werden Public History-Darstellungen häufig so konzipiert, dass die komplexen historischen Zusammenhänge sowohl verständlich als auch interessant bzw. unterhaltsam und anschaulich aufbereitet werden, sodass sie in relativ kurzer Zeit und ohne viel Vorwissen konsumiert werden können. Gleichzeitig hat Public History jedoch eine aufklärerische Aufgabe. Deshalb muss sie sich regelmäßig die Frage stellen, wie wissenschaftliche Forschungsergebnisse in andere Medien überführt, dafür gekürzt, verändert und mit zusätzlichen Materialien versehen werden können, ohne dabei unseriös zu werden. Wie kann ein sorgfältiger, kontrollierbarer, transparenter und unparteilicher Umgang mit den Quellen gewährleistet werden? Wie lässt sich sicherstellen, dass die Autorenschaft des jeweiligen Beitrages eindeutig ausgewiesen ist? Und wie kann eine Präsentation, in der all diese Anforderungen erfüllt sind, immer noch interessant und unterhaltend sein?

Die verschiedenen hier angedeuteten Ansätze zeigen, dass Public History sowohl als akademisches Forschungsfeld betrieben als auch ein Arbeitsfeld außerhalb der akademischen Institutionen darstellen und darüber hinaus selbst Forschungsgegenstand sein kann. Zu den Arbeitsbereichen zählen Politik, Unternehmen, Massenmedien (Radio, Film und Fernsehen, Internet, Zeitschriften), Denkmalswesen, Museen und Gedenkstätten, Verbände und Stiftungen, Politische Bildung, Archiv- und Dokumentationswesen, Familien- und Lokalgeschichte, die Tourismusbranche oder das Verlagswesen. Die Berufe selbst verändern sich stetig. Neben die klassischen Tätigkeiten des Ausstellungsmachens, der pädagogischen oder journalistischen Arbeit treten Rechercheaufgaben, App-Entwicklungen, Reisebegleitungen oder Veranstaltungsorganisationen. Public History kann auch in dieser Hinsicht innovativ sein. So bieten Public Historians historisch fundierte Videobustouren oder auch Geschichts-Geocaching an, arbeiten für Stiftungen oder Ministerien in der Öffentlichkeitsarbeit, schreiben Politiker*innenreden oder konzipieren Ausstellungen – für Museen ebenso wie für Unternehmen oder öffentliche Verwaltungen.

Public History als Fachdisziplin bietet eine „konstruktive Kommunikationsebene zwischen ‚praktischer‘ Produktion und ‚theoretischer‘ Kritik“42, die lange gefehlt hat. Vor allem im deutschsprachigen Raum wurde und wird die Grenze zwischen akademisch etablierten und außerhalb der wissenschaftlichen Institutionen tätigen Historiker*innen relativ strikt gezogen. Es bleibt zu hoffen, dass Public History als Vermittlerin dienen kann. Denn so, wie sie in diesem Buch verstanden wird, leistet sie durchaus einen eigenständigen Beitrag zur Entwicklung der Geschichtswissenschaft, in dem sie Themen setzt, Quellen neu entdeckt und innovative Zugänge findet.

Literatur

Bösch, Frank/Goschler, Constantin (Hg.): Public History. Öffentliche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft, Frankfurt/M. 2009.

Cauvin, Thomas: Public History. A Textbook of Practice, New York 2016.

Rauthe, Simone: Public History in den USA und der Bundesrepublik Deutschland, Essen 2001.

Sayer, Faye: Public History. A practical guide, London u. a. 2015.

Zündorf, Irmgard: Zeitgeschichte und Public History, Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 6.9.2016, URL: http://docupedia.de/zg/Zuendorf_public_history_v2_de_2016

Web-Links

Arbeitsgruppen und Verbände

International Federation for Public History (IFPH), URL: http://ifph.hypotheses.org

National Council on Public History (NCPH), URL: http://www.ncph.org

AG Angewandte Geschichte im Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, URL: http://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-angewandte-geschichte.html

Studierende und Young Professionals der Public History, URL: http://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-angewandte-geschichte/ueber-die-ag/studierende-und-young-professionals.html

Zeitschriften/Mailinglisten/Blogs

Mailingliste H-Public, URL: http://www.h-net.org/~public

The Public Historian, URL: http://tph.ucpress.edu

Public History News, URL: http://ncph.org/publications-resources/publications/publichistory-news

History@Work, URL: http://ncph.org/history-at-work

Public History Weekly, URL: http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de

Public History Review, URL: http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/phrj/index

1.3Geschichte in der Öffentlichkeit: Geschichts- und Erinnerungskultur als erkenntnisleitende Konzepte 43

Möchte man systematisch in den Blick nehmen, welche vielfältigen Funktionen Geschichte in der Öffentlichkeit einnimmt und wie man solche Funktionen kriteriengeleitet beschreiben und analysieren kann, so liegen für ein solches Vorhaben zwei Konzepte auf dem Tisch, die nicht selten synonym verwendet werden, aber auch manchmal als Konkurrenzkonzepte in Erscheinung treten: Erinnerungskultur und Geschichtskultur. Beide Konzepte ordnen den Umgang mit Geschichte in der Öffentlichkeit jeweils unterschiedlichen Akteur*innen und Akteuren von Geschichte zu, zum Beispiel dem Individuum, das durch eine Beschäftigung mit Geschichte eine eigene historische Identität ausbildet, oder der akademischen Geschichtswissenschaft, die Standards vorgibt, die für den Umgang mit Geschichte auch in der Öffentlichkeit Geltung beanspruchen.

Vielleicht liegt die Konkurrenzsituation beider Konzepte weniger an einer grundlegenden Unterschiedlichkeit (die sich tatsächlich nur, aber immerhin, am Unterschied von Geschichte und Erinnerung festmacht), sondern auch daran, wer die Protagonist*innen im akademischen Diskurs sind, die sich die jeweiligen Konzepte auf ihre Fahnen heften: Während „Erinnerungskultur“ als Analyseinstrument fast schon inflationär vor allem von den akademischen Geschichts- und Kulturwissenschaften verwendet wird, hat sich der Terminus „Geschichtskultur“ in der Geschichtsdidaktik zu einem Leitkonzept entwickelt, mit dem der öffentliche Ort von Geschichtsbewusstsein in einer Gesellschaft beschrieben wird.

Den Zusammenhang von „Geschichte“ und „Erinnerung“ präzisiert der Geschichtstheoretiker Jörn Rüsen, indem er betont, dass Erinnerung (und auch Gedächtnis) alltagssprachlich auf Erfahrungen gerichtet sind, die Individuen in ihrem eigenen Leben machen, während Geschichtsbewusstsein überwiegend eine Vergangenheit thematisiert, die jenseits der Grenzen der eigenen Lebensspanne angesiedelt ist. Erinnern kann freilich auch historisch sein, jedoch nur, wenn die Erinnerung „in zeitlicher Perspektive grundsätzlich die Grenzen der Lebenszeit der sich erinnernden Subjekte überschreitet, das heißt tiefer in die Vergangenheit zurückgeht und von ihr her weiterreichende Zukunftsperspektiven entwerfen läßt.“44 Weiter führt er aus:

„Beides jedoch, die persönliche Erinnerung, über die sich Individualität und soziale Zugehörigkeit des Einzelnen mental aufbauen, wie auch der Ausgriff über die Grenzen der eigenen Lebenszeit zurück in die Vergangenheit, sind zwei Seiten ein und derselben Sache: Menschen tendieren dazu, ihre eigene Identität in zeitlich übergreifende geistige Gebilde hinein ‚aufzuheben‘ (z. B. eine Nation oder eine Kultur), um in ihrem Selbstwertgefühl und in der zeitlichen Orientierung ihrer eigenen Lebenspraxis die Grenzen der eigenen Lebensspanne zu überschreiten.“45

Die Idee, dass Erinnern über die eigene Lebensspanne hinausgehen kann, hat Christoph Cornelißen bei seiner Definition von Erinnerungskultur aufgegriffen; er präzisiert:

„Obwohl der Begriff ‚Erinnerungskultur‘ erst seit den 1990er-Jahren Einzug in die Wissenschaftssprache gefunden hat, ist er inzwischen ein Leitbegriff der modernen Kulturgeschichtsforschung. Während er in einem engen Begriffsverständnis als lockerer Sammelbegriff ‚für die Gesamtheit des nicht spezifisch wissenschaftlichen Gebrauchs der Geschichte in der Öffentlichkeit – mit den verschiedensten Mitteln und für die verschiedensten Zwecke‘ definiert wird, erscheint es aufgrund der Forschungsentwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte insgesamt sinnvoller, ‚Erinnerungskultur‘ als einen formalen Oberbegriff für alle denkbaren Formen der bewussten Erinnerung an historische Ereignisse, Persönlichkeiten und Prozesse zu verstehen, seien sie ästhetischer, politischer oder kognitiver Natur.

Der Begriff umschließt mithin neben Formen des ahistorischen oder sogar antihistorischen kollektiven Gedächtnisses alle anderen Repräsentationsmodi von Geschichte, darunter den geschichtswissenschaftlichen Diskurs sowie die nur ‚privaten‘ Erinnerungen, jedenfalls soweit sie in der Öffentlichkeit Spuren hinterlassen haben. Als Träger dieser Kultur treten Individuen, soziale Gruppen oder sogar Nationen in Erscheinung, teilweise in Übereinstimmung miteinander, teilweise aber auch in einem konfliktreichen Gegeneinander.“46

Kultur entsteht, wenn Menschen gemeinsam den Versuch unternehmen, Sinn zu bilden, und indem sie Wirklichkeiten mit Bedeutung versehen. Nach Cornelißen sind die Träger*innen dieses Aushandlungsprozesses „Individuen, soziale Gruppen oder sogar Nationen […] teilweise in Übereinstimmung miteinander, teilweise aber auch in einem konfliktreichen Gegeneinander“.47

Es darf also durchaus konfliktreich zugehen, wenn Einzelne oder Kollektive sich erinnern und vergangene Wirklichkeiten in unserer Gegenwart mit Sinn versehen. Hier können also – das ist im Konzept der Erinnerungskultur immer mitgedacht – conflicting memories genauso entstehen wie divided memories oder shared memories.

Der gesellschaftlichen und institutionellen Vielschichtigkeit von Erinnern ist sich das Konzept der Erinnerungskultur also durchaus bewusst und richtet das Augenmerk insbesondere auf die Träger*innen eines solchen Erinnerns. Aus den Reihen der Geschichtsdidaktik ist „Erinnerungskultur“ als Konzept aber durchaus auch zum Gegenstand von grundlegender Kritik geworden. So betont zum Beispiel Wolfgang Hasberg, dass bei Erinnerungskultur die Gefahr einer individualistischen Engführung des Erinnerungsdiskurses bestünde und dass auch die Zukunftsorientierung bei Erinnerungskultur zu kurz komme.48

Dem setzt die Geschichtsdidaktik das Konzept der Geschichtskultur entgegen – und geht dabei von der Prämisse aus, dass ein kollektives Geschichtsbewusstsein – jene Geschichtskultur eben – nicht nur in der Aufsummierung der jeweils individuellen historischen ‚Bewusstseine‘ bestehe.49

Geschichtsbewusstsein ist die Leitkategorie der Geschichtsdidaktik und wird verstanden als

„die ständige Gegenwärtigkeit des Wissens, daß der Mensch und alle von ihm geschaffenen Einrichtungen und Formen seines Zusammenlebens in der Zeit existieren, also eine Herkunft und eine Zukunft haben, daß sie nichts darstellen, was stabil, unveränderlich und ohne Voraussetzungen ist.“50

Auf diese Begriffsbildung von Geschichtsbewusstsein beziehen sich dementsprechend auch Definitionen von Geschichtskultur. Jörn Rüsen z. B. führt aus:

„Geschichtskultur läßt sich (…) definieren als praktisch wirksame Artikulation von Geschichtsbewußtsein im Leben einer Gesellschaft.“51

Sie „bezeichnet“, so Rüsen an anderer Stelle, „den Gesamtbereich der Aktivitäten des Geschichtsbewußtseins“ und lässt sich „als ein eigener Bereich der Kultur mit einer spezifischen Weise des Erfahrens und Deutens der Welt […] beschreiben und analysieren“ und markiert als geschichtsdidaktische Kategorie „den Sitz des Geschichtsbewußtseins im Leben.“52 Dieser Begriffsbildung schließt sich auch Hans-Jürgen Pandel im Prinzip an, wenn er erklärt:

„Geschichtskultur bezeichnet die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit Vergangenheit und Geschichte umgeht. In ihr wird das Geschichtsbewusstsein der in dieser Gesellschaft Lebenden praktisch und äußert sich in den verschiedensten kulturellen Manifestationen.“53

Auch Bernd Schönemann rekurriert auf einen Zusammenhang zwischen individuellem Geschichtsbewusstsein und kollektiver Geschichtskultur:

„Die Kategorien Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur lassen sich widerspruchsfrei unter dem ‚Dach‘ der Zentralkategorie ‚Geschichtsbewusstsein in der Gesellschaft‘ ansiedeln, wenn man akzeptiert, dass Gesellschaften ihre Vergangenheit auf zweierlei Weise (bimodal) konstruieren, nämlich individuell und kollektiv. Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur werden dann als zwei Seiten einer Medaille begreifbar: Auf der einen Seite Geschichtsbewusstsein als individuelles Konstrukt, das sich von außen nach innen, in Internalisierungs- und Sozialisierungsprozessen aufbaut; auf der anderen Seite Geschichtskultur als kollektives Konstrukt, das auf dem entgegengesetzten Weg der Externalisierung entsteht und objektive Gestalt annimmt.“54

Wolfgang Hasberg ergänzt in Anlehnung an Jörn Rüsen, dass es also offenbar „nur ein kleiner Schritt vom Geschichtsbewusstsein zur Geschichtskultur“ sei:

„Während das Erste die innere Seite des historischen Lernens bildet, stellt das Zweite die äußere Seite dar.“55

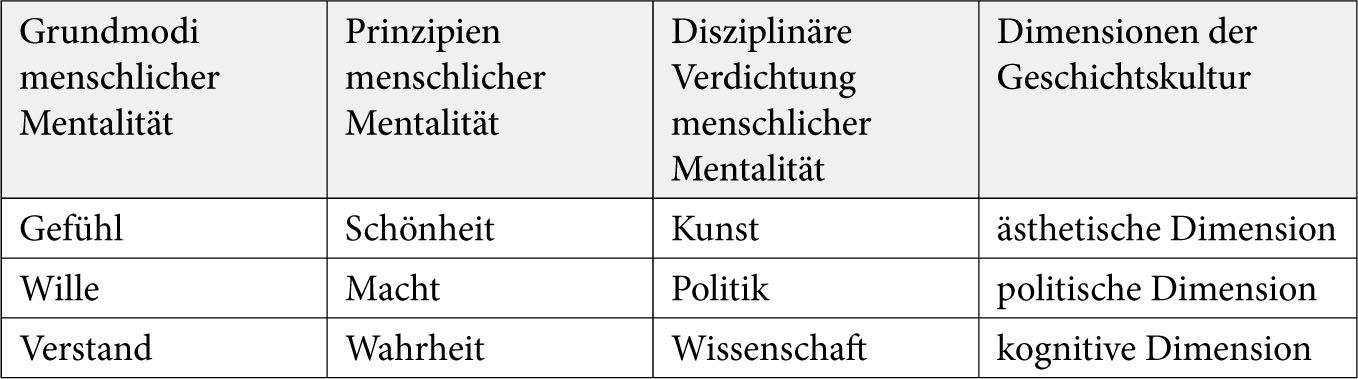

Egal, welcher Metaphorik man sich hier anschließen möchte (individuell/kollektiv, zwei Seiten einer Medaille, innere und äußere Seite): Bemerkenswert ist der Umstand, dass die Geschichtsdidaktik bisher keine Theorie vorrätig hält, mit der eben jene Internalisierungs- und Sozialisierungsprozesse oder eben jener Prozess einer Externalisierung vom Individuellen zum Kollektiven (oder von innen nach außen) regelhaft beschrieben werden können.56 Das Gleiche gilt freilich für das Konzept der Erinnerungskultur. Wie aus individueller Erinnerung schlussendlich eine kollektive oder gar eine überzeitlich-kulturelle Erinnerung werden kann, wird zwar mit Termini wie kollektives oder kulturelles Gedächtnis beschrieben, aber nicht regelhaft erklärt. Statt einer Theorie zur Geschichtskultur bietet die Geschichtsdidaktik jedoch eine umfassende Phänomenologie an, indem sie vor allem beschreibt, in welchen Dimensionen sich Geschichtskultur in unserer Gegenwartsgesellschaft äußert. So führt Jörn Rüsen aus:

„Im Blick auf moderne Lebensverhältnisse lassen sich verschiedene Bereiche und Dimensionen der Geschichtskultur unterscheiden, vor allem die ästhetische, die politische und die kognitive. Sie sind in ihrem inneren Zusammenhang anthropologisch fundiert, nämlich in den elementaren mentalen Operationen des Fühlens, Wollens und Denkens.“57

Mit der ästhetischen Dimension von Geschichtskultur ist dabei „gerade nicht das Historische im Ästhetischen, sondern das Ästhetische im Historischen“58 gemeint – eine Analyse des Ersten wäre vielleicht eine Aufgabe der Kunstgeschichte, während das Zweite beschreibt, auf welche Weise Geschichte durch ihre Ästhetisierung in der Gegenwart erfahrbar werden kann. Gerade dem Ästhetischen, das laut Rüsen in der mentalen Operation des Fühlens zum Ausdruck komme, gesteht er eine sehr umfassende Bedeutung bei der Wirkungsmächtigkeit von Geschichte in unserer Gegenwart zu. Hier lohnt sich ein ausführlicherer Blick in seine Ausführungen:

„Was macht historische Erinnerung eingängig, was verleiht ihr die Lebendigkeit, mit der sie die Abständigkeit und Unwirklichkeit der Vergangenheit in die überwältigende Wirklichkeit der Gegenwart hinein vermittelt? Diese Frage ist ohne einen Hinweis auf die ästhetische Qualität historischer Präsentationen der Vergangenheit nicht beantwortbar. Ohne den hier vorherrschenden Gesichtspunkt formaler Stimmigkeit – traditionell wird er ‚Schönheit‘ genannt – könnten historische Werke ihre orientierende Kraft auf der Ebene der sinnlichen Wahrnehmung nicht entfalten; die Gedankenblässe der Erkenntnis hätte kein Feuer der Einbildungskraft, mit der die historische Erinnerung als Gesichtspunkt handlungsleitender Zwecksetzungen wirksam wird. Das gleiche gilt für die Umsetzung historisch formulierter politischer Absichten. Auch sie müssen sich mit der Gestaltungs- und Wirkungskraft der sinnlichen Anschauung verschwistern, um ihre praktische Funktion erfüllen zu können.“59

Hier liegen nun sehr viele Begriffe gleichzeitig auf dem Tisch. Vielleicht erfolgt an dieser Stelle auch allzu schnell eine Verknüpfung der Dimension ‚Ästhetik‘ mit der ihr zugeschriebenen Fähigkeit einer „sinnlichen Wahrnehmung“, die dann wiederum in der elementaren mentalen Operation des Fühlens zum Ausdruck komme.60 Immerhin jedoch wird auch der Rolle von Emotionen in diesem Entwurf eine zentrale Rolle zugewiesen: Die sinnliche Wahrnehmung ist es, die historisches Erinnern durch ein „Feuer der Einbildungskraft“ überhaupt erst praktisch wirksam werden lässt. Oder schärfer formuliert: Ohne Emotionen müsste die politische und die kognitive Dimension von Geschichtskultur ins Leere laufen, würde blass und wirkungslos bleiben und Geschichte könnte ihrer Orientierungsfunktion erst gar nicht nachkommen.

Die drei geschichtskulturellen Dimensionen Ästhetik (Fühlen), Politik (Wollen) und Kognition (Wissen) sind sich, greift man die Redeweise des ‚Verschwisterns‘ von Rüsen auf, als Schwestern vorzustellen, bei „denen auf jeweils unterschiedliche Weise historischer Sinn gebildet und transportiert wird“, sie existieren „realiter niemals unabhängig voneinander“61. Wie vielleicht auch bei menschlichen Schwestern nicht unüblich,

„ist der Zusammenhang der verschiedenen Dimensionen […] dadurch charakterisiert, daß jeweils die eine Dimension die andere zu instrumentalisieren trachtet und damit zu Verengungen und Verwerfungen der Geschichtskultur führt“.62

Alle drei Schwestern gehen komplexe Beziehungen ein, wobei die Geschichtskultur erst dann ihre historische Orientierungsfunktion am besten erfüllen kann (wie vielleicht ebenso beim Zusammenwirken von Schwestern in einer Familie), wenn sie „ihre drei Dimensionen in relativer Autonomie belässt und zugleich wechselseitig kritisch aufeinander bezieht“.63 Die Dimensionen von Geschichtskultur sollen also – kommen wir auf den eingangs zitierten Hans-Jürgen Pandel zurück – im besten Falle gleichberechtigt sein.

Eine solche Strukturierung kann es immerhin leisten, „Geschichtskultur zunächst empirisch erschließbar werden“64 zu lassen und dabei der Bedeutung von Politik, Wissenschaft und Emotionen einen systematischen Ort beim Umgang mit Geschichte in der Öffentlichkeit zuzuweisen. Die Funktion einer solchen Phänomenologie hat also vor allem heuristischen Wert und kann dabei helfen, jeweils konkrete Ausprägungen von Geschichtskultur genauer zu beschreiben. Wolfgang Hasberg präzisiert dieses Strukturmodell in Form einer Tabelle:

Tab. 1: Die politische, kognitive und ästhetische Dimension von Geschichtskultur65

Literatur

Hasberg, Wolfgang: Erinnerungs- oder Geschichtskultur? Überlegungen zu zwei (un-)vereinbaren Konzeptionen zum Umgang mit Gedächtnis und Geschichte, in: Hartung, Olaf (Hg.): Museum und Geschichtskultur. Ästhetik – Politik – Wissenschaft, Bielefeld 2006, S. 32–59.

Lücke, Martin: Fühlen – Wollen – Wissen. Geschichtskulturen als emotionale Gemeinschaften, in: Brauer, Juliane/Lücke, Martin (Hg.): Emotionen, Geschichte und historisches Lernen. Geschichtsdidaktische und geschichtskulturelle Perspektiven, Göttingen 2013, S. 11–26.

Schönemann, Bernd: Geschichtsdidaktik, Geschichtskultur, Geschichtswissenschaft, in: Günther-Arndt, Hilke (Hg.): Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, Berlin 2003, S. 11–22.

______________

1Meringolo, Denise D.: Museums, Monuments, and National Parks. Toward a New Genealogy of Public History, Amherst 2012, S. xiv.

2Vgl. Website des Public History Resource Center, URL: http://www.publichistory.org/education/where_study.asp (Aufruf 13.11.2017).

3Vgl. Website des NCPH, URL: http://www.ncph.org (Aufruf 13.11.2017).

4Vgl. Website The Public Historian, URL: http://tph.ucpress.edu (Aufruf 13.11.2017).

5Vgl. Website des Australian Centre for Public History, URL: https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/australian-centre-public-history (Aufruf 13.11.2017).

6Vgl. Website der Public History Review, URL: http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/phrj (Aufruf 13.11.2017).

7Ashton, Paul/Kean, Hilda (Hg.): People and their Pasts. Public History Today, Basingstoke 2009.

8Vgl. Website der IFPH, ULR: https://ifph.hypotheses.org (Aufruf 13.11.2017).

9Vgl. Website des IFPH, URL: http://ifph.hypotheses.org/412 (Aufruf 13.11.2017).

10Lindqvist, Sven: Grabe, wo du stehst. Handbuch zur Erforschung der eigenen Geschichte [1978]. Aus dem Schwedischen übersetzt und herausgegeben von Manfred Dammeyer, Bonn 1989.

11Grotrian, Etta: Kontroversen um die Deutungshoheit. Museumsdebatte, Historikerstreit und „neue Geschichtsbewegung“ in der Bundesrepublik der 1980er Jahre, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 61 (2009), S. 372–389, hier S. 379 ff.; Vgl. auch Grotrian, Etta: Geschichtswerkstätten und Alternative Geschichtspraxis in den Achtzigern, in: Hardtwig/Schug, History Sells, 2009, S. 243–253.

12Bösch, Frank/Goschler, Constantin: Der Nationalsozialismus und die deutsche Public History, in: Dies., Public History, 2009, S. 7–23, hier S. 21.

13Vgl. Website der AG, URL: http://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-angewandtegeschichte.html (Aufruf 13.11.2017).

14Vgl. Website der SYP, URL: http://www.historikerverband.de/arbeitsgruppen/ag-angewandte-geschichte/ueber-die-ag/studierende-und-young-professionals.html (Aufruf 13.11.2017).

15Vgl. Public History Weekly, URL: http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/ (Aufruf 13.11.2017).

16Bösch/Goschler, Der Nationalsozialismus und die deutsche Public History, S. 20.

17Kelly, Robert: Public History: Its Origins, Nature, and Prospects, in: The Public Historian, 1 (1978), 1, S. 16–28, hier S. 16.