Ciudad y arquitectura de la República. Encuadres 1821-2021

- -

- 100%

- +

En términos de «guerra psicológica» y captura del dominio de los imaginarios del pueblo, «la política de símbolos del general San Martín comenzó antes de su entrada a Lima» (Ortemberg, 2014, p. 229). Desde su desembarco en la bahía de Paracas, el 8 de setiembre de 1820, el diseño de la campaña de propaganda implicaba la construcción de un universo simbólico, complejo y diverso, que incluía mensajes textuales hasta alegóricos de un alto contenido alegórico como es el caso de la creación de la bandera y otros símbolos patrios, así como la elección de algo absolutamente primario y seminal: el «color oficial» rojo y blanco que debe identificar a todo un país transformado en república. En este caso la producción de impresos, actos e imágenes adquirieron el sentido de un potente dispositivo ideológico de persuasión simbólica en pro de la causa emancipadora.

Más allá de la asimilación del formato y estructura de los rituales del poder monárquico-colonial para la ejecución de todos los actos públicos del Protectorado sanmartiniano, al que luego se incorporarían enunciados y acciones en términos de arquitectura y el urbanismo, el primer gran acto público fue sin duda la declaratoria de la independencia. En función de la puesta en escena, la coreografía social con arquitectura y urbanismo efímeros instalados, tal evento histórico fue indiscutiblemente el primer acto performático en el que se sentarían las bases de una narrativa simbólica tan contundente como ambivalente, no solo en términos de la adopción casi empática de las formas monárquico-cortesanas de los rituales y fiestas del poder, sino también en los modos de producción y distribución de imágenes y símbolos desde la autoridad hacia la plebe. Sobre el evento, Pablo Ortemberg señala lo siguiente: «La proclamación de la independencia, el sábado 28 de julio, fue un importante golpe de teatro que San Martín juzgó imprescindible llevar a cabo para sellar su alianza con la elite limeña, pues había prometido respetar todos los privilegios. Sin duda cada detalle fue pensado» (2014, p. 237).

Ortemberg precisa aún más el juego de roles y espacios: «El ritual se ajustó al código virreinal de las fiestas de tabla, pero con el general San Martín como jefe supremo en reemplazo del virrey. Aún no se sabía qué tipo de autoridad iría a encarnar» (2014, p. 243). Con ello se logró el efecto esperado: «la “continuidad” del ritual tradicional de continuidad permitió que la elite limeña pudiera exorcizar su miedo a la anarquía y a la sublevación de esclavos o de la “tumultuosa plebe”» (p. 248).

Si bien el diseño y el acto tuvieron un propósito preciso, ganar legitimidad de la causa entre una elite limeña raigalmente cortesana que, en ese entonces, estaba más preocupada en evitar el levantamiento de la población esclava e indígena que cercaba a Lima, el diseño del acto mismo se enmarca en una estrategia de producción simbólica mayor. La idea de comprometer lo más rápido posible a la población con la causa emancipadora pasaba necesariamente por la activación de un dispositivo de producción simbólica multisensorial que comprendiera todos los dominios de la subjetividad colectiva, desde lo visual hasta lo auditivo y lo háptico. Este es el rol que cumplieron la aparición de una serie de nuevos colores, objetos y sonidos, desde la creación de los símbolos patrios hasta el perfil de nuevas arquitecturas (aunque al principio fueran efímeras) pasando por nuevas locuciones y canciones de contenido republicano.

En medio del inicio de una campaña militar y una situación política y militar incierta, resultaría un sinsentido absoluto siquiera pensar que, durante los apenas cerca de dos años del ejercicio del poder por parte de José San Martín, desde que desembarcara en la bahía de Paracas, pudiera haber edificado alguna obra significativa en términos de arquitectura y urbanismo. Era imposible. Lo que no significa que la arquitectura y la ciudad que aspiraba a edificar no fuera enunciada a través de una serie de medidas todas ellas enmarcadas en su estrategia de producción simbólica y un ritual del poder alimentados de un ambivalente encuentro entre tradición cortesana y reforma republicana. Baste recordar que por decisión de San Martín y su Estatuto Provisional se mantuvo vigente durante el gobierno provisorio el orden jurídico colonial.

En términos de arquitectura, urbanismo y territorio, lo propuesto o ejecutado por la jefatura de San Martín, desde el día del desembarco (20 de agosto de 1820) hasta la instauración y el final de su Protectorado (3 de agosto de 1821- 20 de setiembre de 1822), comprende una serie de medidas, la mayoría de las cuales no alcanzaron siquiera su desarrollo proyectual y comprensiblemente menos su construcción. Sin embargo, pese a la brevedad del tiempo, es posible reconocer que especialmente durante el Protectorado, San Martín impulsó una serie de iniciativas tendientes a perennizar alguna huella de cambios en el escenario urbano y la escala territorial, pero sin dejar de lado esa ambigua actitud de «continuidad selectiva» (Ortemberg, 2014, p. 250). Las medidas adoptadas pueden agruparse en las siguientes:

Reconfiguración de la organización del territorio en función de una nueva organización político-administrativa supeditada a los requerimientos de la campaña emancipadora.

Destrucción o reemplazo de todos los símbolos de la monarquía española y su sustitución por placas con escritos en los que debía consignarse explícitamente «Lima independiente».

Rebautizamiento de pueblos, edificios, espacios públicos y otros símbolos con nombres y títulos de significado republicano. La Plaza Mayor, en 1822, fue rebautizada como Plaza de la Independencia.

Proyectos de instalación de monumentos, esculturas ecuestres y otros elementos en honor a la gesta emancipadora y a José de San Martín.

Refuncionalización de edificios coloniales preexistentes para usos como la Biblioteca Nacional o el Museo Nacional y otros equipamientos de la naciente república.

Proyectos de reforma urbana.

Aún en medio de plena campaña militar antes de su ingreso a Lima, San Martín decretó una serie de medidas de gran impacto en la reconfiguración territorial y la administración política de este. Tal es el caso del «Reglamento Provisional de demarcación del territorio que actualmente ocupa el Ejercito Libertador del Perú», decretado el 12 de febrero de 1821. Aquí se establecen las primeras bases de una nueva división político-administrativa del Perú republicano que, si bien obedeció a las urgencias de la campaña militar y registraría cambios posteriores, mantuvo en muchos casos parte de su estructura. El reglamento dispuso entre sus veinte artículos, medidas como:

1 El territorio que actualmente se halla bajo la protección del Ejército Libertador, se dividirá en cuatro departamentos, comprendidos en estos términos: los partidos del Cercado, de Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco, Pataz y Chachapoyas, formarán el departamento de Trujillo con las doctrinas de su dependencia: los de Tarma, Jauja, Huancayo y Pasco, formarán el departamento de Tarma: los de Huaylas, Cajatambo, Conchucos, Huamalies y Huanuco, formarán el departamento de Huaylas: los de Santa, Chancay y Canta, formarán el departamento denominado de la Costa.

2 Cada sección de estas, habrá un presidente de departamento: la residencia de los dos primeros será en Trujillo, y Tarma; la del tercero en Huaraz, y la del cuarto en Huaura (Oviedo, 1861, I, p. 8).

Si bien el general José de San Martín en los primeros días de su Protectorado tenía preocupaciones más complejas que dedicarse a prefigurar un nuevo mundo urbano, sí acompañó con su firma a quien parecía estar plenamente convencido no solo del poder persuasivo de la imagen y los símbolos en el imaginario popular, sino de lo que la naciente república debía proponer en términos de la configuración de una ciudad republicana: Bernardo Monteagudo (1789-1825), argentino, abogado, periodista, político y militar, hombre de confianza e influyente asesor del Libertador. Tras la declaratoria de la independencia fue designado ministro de Guerra y Marina y luego, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Desde estas funciones, Monteagudo fue quien estuvo detrás de las primeras iniciativas adoptadas por el Protectorado de José de San Martín en materia de reforma urbana, arquitectura y arte urbano.

Monteagudo fue, como ya se advirtió, un auténtico «operador ideológico», que depositó en la propaganda y el poder de los nuevos símbolos de la República la garantía de pervivencia y apoyo de la población. Como sostiene Carmen Mc Evoy, el trabajo de Monteagudo aspiraba a ganar rápidamente el apoyo popular a la causa de la independencia toda vez que se sabía que el triunfo definitivo no era una cuestión exclusivamente militar, sino también de una guerra ideológica y simbólica (2013, pp. 45-46). Para Monteagudo, los nuevos símbolos del republicanismo debían de sustituir con fuerza figurativa a aquellos símbolos de la ciudad y del imaginario colonial dominados por la iglesia y el poder imperial español. No obstante, su apuesta por un régimen monárquico constitucional, su visión de ciudad y propuesta estaba impregnada en parte por los fundamentos del debate sobre la ciudad y el arte urbano correspondientes a una racionalidad ilustrada, emancipadora, laica y anticlerical, todo ello investido de esas nuevas lógicas de severidad, limpieza y orden recreadas por el neoclasicismo (monumental y doméstico) adoptado como el estilo oficial de la apuesta republicana20.

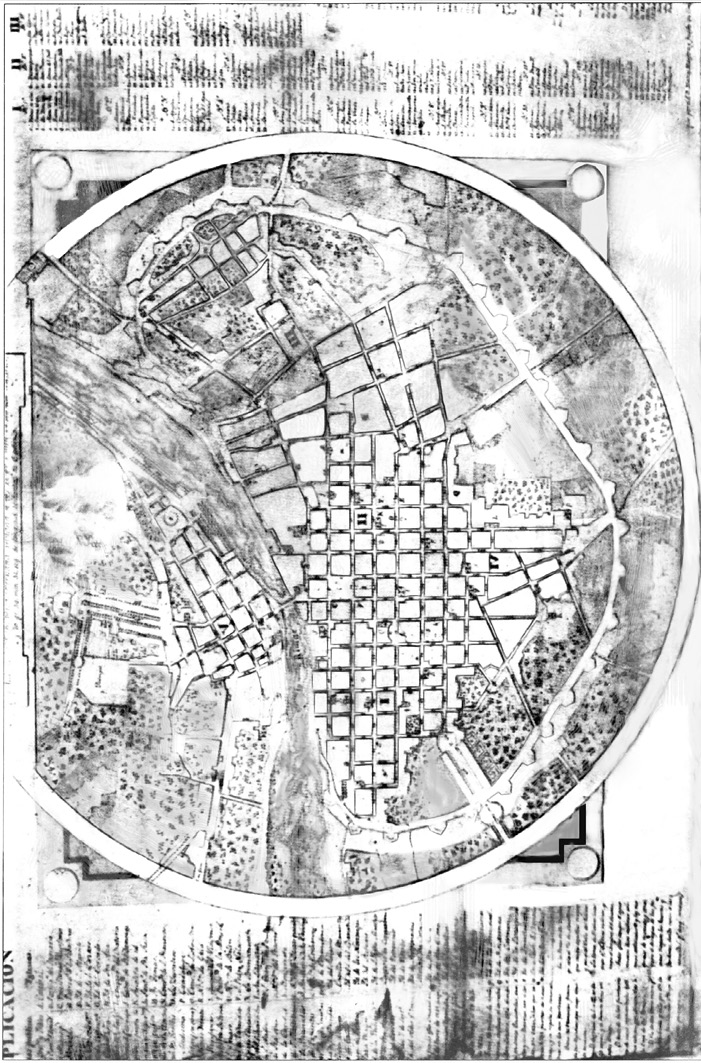

4 | Plano de Lima. Levantado por el S. D. Matías Maestro y Gregorio de la Rosa (ca. 1830)

Se trata del primer plano republicano de Lima en el que se encuentran registradas las huellas de las primeras intervenciones urbanas realizadas por la República temprana. Encontrado en la Biblioteca Nacional del Perú por Leonardo Mattos-Cárdenas (1982). Fuente: Mattos-Cárdenas, 2004, p. 214.

Ante la urgencia de ampliar la base social de apoyo a la causa emancipadora y la imposibilidad práctica de acometer la ejecución de proyectos ambiciosos, San Martín y Monteagudo apostaron, en primera instancia, por su estrategia de reconfiguración simbólica del imaginario popular, a través de la sustitución inmediata de una serie de símbolos, emblemas, alocuciones y denominaciones de espacios emblemáticos de las ciudades del país.

Como parte de esta estrategia de legitimación real y simbólica del nuevo régimen se produjo, por consiguiente, el rebautizo imperativo de todos aquellos edificios identificados con el poder monárquico colonial ocupados o capturados recurriendo a nombres que, como sostiene Pablo Ortemberg, fusionaban el «incaísmo lírico» (2014, p. 233) encarnado en ciertas proclamas de San Martín y Monteagudo con el afán de cambio radical de sentido y significación de lo preexistente. Un ejemplo de renombramiento que galvaniza estas tensiones es el de la fortaleza del Real Felipe, la cual luego de su ocupación pasó a denominarse «Castillo de la Independencia». Los baluartes conocidos como el de la reina y el rey pasaron a ser nombrados como el «Baluarte de la Patria» y el «Baluarte Manco Cápac», respectivamente. El pueblo de Magdalena, lugar de la residencia de campo del virrey Pezuela, pasó a llamarse por decreto «Pueblo de los Libres» luego de que San Martín decidiera convertir esta quinta en su principal residencia en Lima.

El mensaje abierto y el subtexto de cada una de estas intervenciones eran patentes: que los símbolos de la nueva ciudad republicana no serían más aquellas arquitecturas, monumentos, inscripciones públicas o símbolos identificadas con el poder colonial, la implacable liturgia clerical y la catequesis popular. En adelante, una iglesia no sería más el epicentro de una ciudad republicana, sino aquellas edificaciones vinculadas con la soberanía ciudadana o la construcción de una nación secularizada: el teatro, el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional o las nuevas alamedas, obeliscos o «columnas» en honor a la independencia. Al argumentar el cambio de nombre de la Plaza Mayor de Lima por el de Plaza de la Independencia (decreto del 9 de febrero de 1822), Monteagudo sostuvo de modo terminante que «deben desaparecer de todo lugar público las armas, escudos o inscripciones que recuerden la ignominiosa servidumbre de que ha salido el Perú» (decreto del 9 de febrero de 1822, citado en Oviedo, 1861, VI, pp. 182-183)21. Este mismo acento entre jacobino, mesiánico y explosivo vuelve a aparecer en el decreto del 6 de julio de 1822, que ordena rebautizar la Plazuela de la Inquisición por Plaza de la Constitución y reconfigurarla con el proyecto de instalación de un obelisco en honor al liberador José de San Martín:

Aquel sitio será tan memorable en lo sucesivo, como ha sido antes odioso por hallarse en él situado el tribunal del Santo Oficio, donde han gemido tantas víctimas bajo el imperio de la superstición y de la tiranía política [...]. Justo es que se conserve la memoria de las causas y épocas de este cambiamiento y que el paraje á donde tantos se han acercado temblando de horror, ofrezca un monumento cuya magnificencia se aumente en cada año, y sirva de consuelo á los que mediten la opresión en que han vivido las generaciones pasadas. La ejecución de esta idea no debe diferirse, porque la reclama el honor nacional [sic] (Oviedo, 1861, VI, pp. 183-184).

El decreto en mención determina, asimismo, las características que debía tener la columna a erigirse en honor del «Protector del Perú»22.

Este no es el primer decreto suscrito por San Martín y Monteagudo con implicancias urbanas y el levantamiento de columnas, obeliscos o esculturas ecuestres en homenaje a la naciente República y al Libertador. En realidad, el primer proyecto fue uno decretado el 17 de enero de 1822, a través del cual se dispone el «levante de un monumento que inmortalice el día en que se declaró la independencia del Perú» (Oviedo, 1861, VI, p. 182). Para ello se designó una comisión compuesta por el conde de Torre-Velarde, Diego Aliaga y Matías Maestro. El monumento mencionado debía de ser ubicado en las principales ciudades del Perú. Junto a esta iniciativa se sucedieron otras con la propuesta de construir alguna obra pública que perennizara la gesta libertadora23.

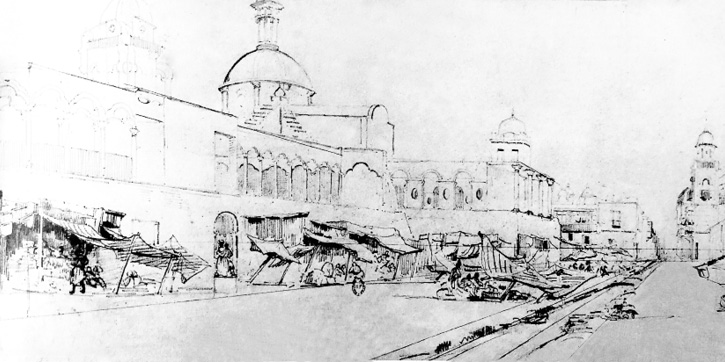

5 | Plazuela del Teatro. Área del proyecto de reforma de la calle del Teatro (1822)

Dibujo de Leonce Angrand (1838). Fuente: Angrand, 1972, p. 41.

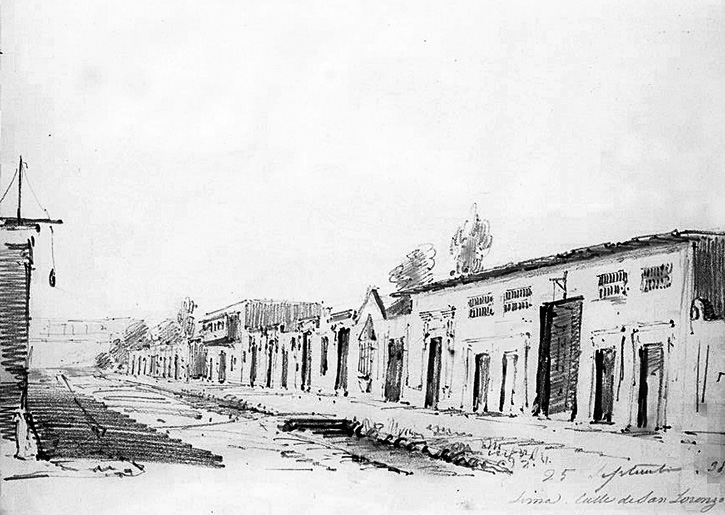

6 | Calle de San Lázaro. Rímac, Lima

Dibujo de Leonce Angrand (25 de setiembre de 1838). Fuente: Angrand, 1972, p. 104.

El recambio de nombres y sustitución de emblemas se extendió en las principales ciudades del país, unos con más aceptación y legitimación que otros. En diversos casos los nuevos nombres nunca consiguieron superar el peso de la tradición y las costumbres, como el de Plaza de la Independencia sobre el de Plaza Mayor. Este hecho, como muchos otros parecidos, tal vez se explique porque en esta estrategia de renombramiento primó más, como sostienen Pablo Ortemberg, «la ideología del reemplazo por sobre la ideología de la supresión» (2014, p. 256). De otra parte, esta política de sustitución y rebautizo tenía, asimismo, sus propios límites establecidos por la ambivalencia sanmartiniana respecto a la tradición cortesana colonial. Un claro ejemplo de esta situación se observa en la actitud adoptada en torno a la puerta del camino al Callao. En este caso, luego de sustituir los símbolos de la monarquía española, se decidió mantener las referencias al virrey don Ambrosio O’Higgins, padre del Libertador Bernardo O’Higgins, amigo de San Martín y Monteagudo.

Uno de los primeros proyectos de impacto a escala urbana emprendido por la naciente República fue indudablemente la propuesta de la reforma de la Calle del Teatro estipulada por el decreto del 26 de marzo de 1822. Si bien la obra no pudo ser ejecutada entonces, aquí se tiene un ejemplo elocuente en el que convergen todos los presupuestos del republicanismo laico y anticlerical hechos urbanismo, como un mensaje puntual de futuro para la capital del Perú y otras ciudades del país.

La obra para efectuarse requería expropiar primero parte de los terrenos del Convento San Agustín con el fin de proponer una nueva arquitectura y fomentar el teatro:

La América no era ántes sino un vasto campo de especulación para la rapacidad española [...]. En Madrid se decretaba lo que convenia á la América, y aquí solo se cumplia lo que estaba en los intereses de la Península y de sus mandatarios, que se hallaban bien satisfechos de que para complacer a su corte y aumentar su fortuna debían ser infractores de las mismas órdenes que recibían. [...] En semejante administración era natural que rara vez se emprendiese ningún proyecto útil al público, si esencialmente no importaba al enriquecimiento particular del que daba el impulso. Los Gobiernos Independientes de América animados de un interés nacional, que no podían tener los Españoles, han hecho á porfia reformas y progresos desde el año 1810, que jamás se habrían visto en el sistema colonial. El Perú está llamado por sus recursos, y por las circunstancias del tiempo á seguir una marcha mas acelerada en la carrera que ha emprendido. La administración actual medita sobre todo lo que interesa, como útil ó como necesario al bien público [sic] (decreto del 26 de marzo de 1822, citado en Oviedo, 1861, VI, pp. 240-241).

El decreto estipula las características morfológicas de la plazuela y los anchos de lo que debía ser una «gran calle». Las prescripciones al respecto son específicas:

Art. 1. Del terreno que ha cedido generosamente para el público el convento de San Agustín, se agregarán 13 varas á la calle del Teatro; demoliendo por cuenta del Estado el edificio que corte la recta, que se tire para dar á la calle la anchura de veinticinco varas. Art. 2. Se formará además una plazuela en frente de la puerta del teatro, cuyo ancho sea de 50 varas y 38 de fondo, desde la puerta del teatro hasta el muro que forme el semicírculo, demoliéndose también la parte del edificio comprendida en esta dimensión. Art. 3. Esta gran calle que se adornará de modo que sirva al mismo tiempo de paseo público, se denominará desde hoy la calle del 7 de Setiembre para que se perpetúe la memoria del dia mas caro á los Limeños [sic] (Oviedo, 1861, VI, pp. 240-241).

Más allá de algunos trabajos preliminares y la delimitación del terreno «cedido» por el convento, la reforma de la calle tuvo que esperar hasta las obras de 1845-1848 para adoptar parte del perfil urbano y arquitectónico inicialmente propuesto. Obras que se produjeron por iniciativa del propio convento en acuerdo con los señores Federico Barreda y Nicolás Rodrigo, quienes construyeron una edificación conocida entonces como el «Portalito de San Agustín», por la galería corrida que le otorgaba una imagen urbana sui generis para la Lima de entonces. La plazuela dedicada a enarbolar los valores republicanos imaginada por San Martín se inauguró recién quince años después como un espacio básicamente comercial con el Hotel del Universo y el café del mismo nombre convertidos en su epicentro24.

Otra iniciativa del periodo del Protectorado de José de San Martín dirigida a mejorar las condiciones de transitabilidad y reconfigurar simbólicamente la ciudad fue el proyecto para mejorar y enaltecer el espacio de ingreso y salida a Lima en dirección al puerto del Callao. El proyecto tenía un indiscutible contenido simbólico al introducir una «alameda interior» que permitía no solo la continuidad de la amplia y arbolada Alameda al Callao (construida en tiempos del virrey Ambrosio Bernardo O’Higgins, 1796-1801), con el núcleo central de la ciudad amurallada, sino que el Óvalo de la Reina podía dotarse de otro significado secularizado por el espíritu republicano. Se trata, sin duda, de otra operación urbanística que en conjunto —con similares objetivos que el de la Calle del Teatro— aspiraba a resignificar el espacio ritualizado del ingreso a la ciudad como una nueva interfaz de libertad y continuidad dilusoria entre el interior y exterior, entre la libertad y el control social colonial.

La nueva vía, en su concepción y dimensiones (espaciadamente ancha y de corto trayecto), apostaba por una monumentalidad y perspectiva urbana cuyo impacto hubiera significado una transformación notoria del paisaje fronterizo de la Lima de entonces. El proyecto tenía la intención, además, de perpetuar un reconocimiento al virrey O’Higgins, padre de Bernardo O’Higgins Riquelme, uno de los organizadores de la expedición libertadora de José de San Martín25.

La obra de esta «alameda interior» que había empezado a ser construida tuvo que ser interrumpida por las dificultades políticas y económicas del momento, además por la decisión del Libertador de alejarse definitivamente del suelo peruano. El viajero inglés Robert Proctor, quien visitó Lima en 1824, al comparar el buen diseño de la Alameda al Callao con los caminos interiores de la ciudad de Lima, describe la obra de la nueva vía que parte desde la Portada del Callao como una calle ancha, pero corta, a medio hacer: «Por la puerta pasamos a una calle corta y ancha, empezada por San Martín, pero nunca concluida; y es de lamentar mucho la ausencia de una calle buena que lleve desde la puerta directamente al corazón de la ciudad» (1920, p. 81). El otro rastro de la alameda interior puede observarse en el plano de Lima realizado por Matías Maestro durante los primeros años de la República como miembro de la Comisión de Monumentos designada por San Martín el 17 de enero de 1822.

En realidad, las iniciativas de reforma urbana de la alameda interior y la Calle del Teatro no fueron estrictamente las únicas formuladas por el Protectorado de José de San Martín. Una de las primeras medidas adoptadas, aun en medio de una campaña militar inconclusa, se produjo casi inmediatamente después de declarada la independencia. En octubre de 1821 en medio de las acciones y estrategias de guerra contra el ejército realista, su gobierno dispuso dos medidas urgentes: por un lado, el traslado de la población del Callao a la zona de Bellavista y, por otro, la demolición de todas las edificaciones privadas del Callao al alcance del fuego enemigo, dejando tan solo las fortalezas aisladas. El Estado proveería de un plan urbano para la zona del traslado26.

Otra expresión de la voluntad de planificar nuevas ciudades o refundar ciudades preexistentes es la referida al caso de la ciudad de Cangallo, que había sido completamente destruida por el ejército realista como represalia por la identificación de sus pobladores con la causa patriótica. La motivación del decreto resume el sentido de un alegato por la patria y la independencia:

[...] la sangre y las cenizas de los que allí han padecido por la Patria á manos de los verdugos españoles, fertilizarán aquella tierra, y la harán producir héroes cuando desaparezcan los que han destruido sus inocentes hogares. Vendrá luego un día en que se reedifique, porque el poder exterminador sucumbirá bien presto al que tiene por objeto levantar sobre las ruinas antiguas, monumentos dignos de un pueblo libre, empleando la actividad y los recursos que el tiempo y la naturaleza proporcionan con abundancia [sic] (Congreso de la República, 1822).

El decreto del 27 de marzo de 1822 del supremo delegado José Bernardo de la Torre Tagle y Portocarrero por «orden de S.E. - B. Monteagudo» estipula:

Art. 1. Luego que las circunstancias lo permitan, se reedificará el pueblo de Cangallo con el título de la Heroica Villa de Cangallo, levantándose un monumento en la Plaza Mayor que se forme según el modelo que se dará: en él se inscribirán los nombres de los mártires de la patria (Congreso de la República, 1822).

Si bien se trata de una expresión genérica de voluntad que nunca pudo concretarse, la decisión de Monteagudo de construir una nueva ciudad sobre las ruinas de la destrucción real y simbólica de la patriótica ciudad de Cangallo por parte del ejército realista, el decreto de Monteagudo de «reedificar» la ciudad como una nueva ciudad, debía haber encarnado alguna idea y voluntad de innovación urbanística al respecto.