Ciudad y arquitectura de la República. Encuadres 1821-2021

- -

- 100%

- +

Esta medida se complementa con otras de resignificar el sentido de la «ciudad» como un premio o reconocimiento al aporte en la guerra emancipadora, como sucedió con la ya mencionada Magdalena rebautizada o el caso de «pueblo» de Huancayo que, por decreto del 19 de marzo de 1822, fue elevado a la categoría de «ciudad», con la designación de «incontrastable» por su aporte a la causa patriótica. En este caso, las políticas de asignación de atributos, de renombramiento o refuncionalización de los principales edificios y espacios públicos seguirían desde motivaciones distintas con la lógica borbónica —como sostiene Ortemberg— de «control del espacio público y desarticulación de la superposición de funciones características de las plazas» (2014, p. 273). Debe recordarse que una de las primeras medidas de San Martín al tomar el control de Lima fue la prohibición del funcionamiento del mercado en la Plaza Mayor.

La admisión del programa neoclásico como estilo de los precursores de la independencia se debió no solo al espíritu de lo épico en términos de la sensibilidad estética dominante en la Europa de inicios del siglo XIX, sino a la comprensible aspiración de la vanguardia emancipadora de generar una reinvención del tiempo y el espacio precedentes. Sin embargo, como acontece en la realidad, la plasmación de este programa tuvo matices.

Entre la influencia casi omnipresente del mundo de lo barroco como estilo y sensibilidad de herencia hispánica colonial y los primeros atisbos de una depuración neoclásica impulsada en la fase tardía de las reformas borbónicas, podría suponerse que el «estilo oficial» de la naciente República debía ser el «neoclásico republicano», enarbolado como bandera ética y estética desde los tiempos de la Revolución francesa y la racionalización cultural de la Ilustración. Pero no fue así estrictamente. Una vez más, la postura ambivalente adoptada por San Martín respecto a la controversia monarquía y república en términos políticos también se reprodujo en el terreno cultural, más allá del tono casi panfletario de Monteagudo y sus alegatos por la rectitud espartana y el canon estético grecolatino. Lo que aconteció en el dominio de los rituales de continuidad del poder y las diversiones públicas también se reprodujo en materia de gestión urbana y arquitectónica, como sostiene Ortemberg: «San Martín y Monteagudo impulsaron un reformismo del tipo ilustrado iniciado por los borbones» (2014, p. 278).

La identificación de San Martín con los códigos del ritual del poder monárquico-cortesano colonial resultaba ciertamente ambigua si se trataba, por otro lado, de liderar el nacimiento de un régimen republicano. Finalmente, esta ambigüedad que no solo fue retórica, sino práctica en el terreno político, se expresaría en su identificación con la idea de una monarquía constitucional para el Perú independiente y una serie de medidas tendientes a la preservación de determinados aspectos del régimen colonial. Cambiar para no cambiar. Al menos en el terreno de las subjetividades, los comportamientos sociales y la cultura simbólica de las relaciones entre autoridad y plebe, el régimen colonial tendría muchos años más para sobrevivir.

Es posible que la adopción de los rituales del poder monárquico-cortesanos de la Colonia por parte de San Martín no se produjeran únicamente debido a un calculado oportunismo político para lograr el apoyo de la elite limeña criolla y los sectores promonárquicos. En el fondo, probablemente, había en escena más que un montaje político: una no disimulada complacencia entre el Libertador y parte de sus huestes con el formato, la majestas y toda la parafernalia del mundo cortesano virreinal.

Simón Bolívar: el territorio como poder y espectáculo

Simón Bolívar, no obstante su identificación con los rituales napoleónicos del poder y la grandilocuencia neoclásica de la arquitectura promovida, sabía que debía buscar en los rituales del poder monárquico español, virreinal y cortesano un factor estratégico de validación social, al igual que José de San Martín, en este caso también con indisimulada identificación y complacencia. Pero Bolívar fue un poco más allá, tanto que con él se retomó el exclusivo ritual del incensamiento al virrey en su condición de autoridad máxima: uno de los actos de mayor carga simbólica y sacralización de la autoridad durante los tiempos del virreinato. Es bueno recordar que San Martín y Monteagudo habían prohibido tal acto.

El diseño de los rituales y la parafernalia que debía acompañar y celebrar la presencia y gestión de Simón Bolívar operó con la misma estrategia de ambigüedad entre el culto a la personalidad y la tradición del ritual de poder monárquico-cortesano colonial con el aval correspondiente de la iglesia para así garantizar la legitimidad de un nuevo poder.

A diferencia de San Martín, quien para algunos podía pasar por ser menos ostentoso y distante de todo culto a la personalidad, Bolívar ansiaba una permanente fiesta pública del poder, promoviendo las corridas de toros con actos de sumisión militar y pública. Todo ello con el objetivo de engrandecer y sacralizar su figura como el auténtico libertador y «padre del Perú». Resultaba evidente que Bolívar y sus operadores políticos contaban desde el inicio con todo un proyecto de ritualización y sacralización de su poder, como sostiene Pablo Ortemberg:

Bolívar consiguió monopolizar la mitopoiesis de los nuevos Estados andinos luego de las victorias de Junín y Ayacucho. Con él regreso la costumbre de incensar a la autoridad suprema. Los caudillos que tomaron las riendas del Estado a continuación, como el mariscal Santa Cruz, no atenuaron los atributos simbólicos heredados de la autoridad vicerregia, atributos que Bolívar había recuperado para su proyecto de republica cesarista (2014, p. 351).

Al día siguiente de su arribo al Perú, el 1° de setiembre de 1823, el Congreso le confirió la condición de «dictador» y jefe militar supremo de todo el territorio. Desde esta ocasión hasta su retiro del Perú, el 4 de setiembre de 1826, Bolívar dispuso de un poder absoluto como el de imponer una «constitución vitalicia» para perpetuarse en el poder. Durante este periodo, Bolívar decretó una serie de medidas destinadas a reconfigurar el territorio, ordenar las ciudades y crear nuevos escenarios para honrarse a sí mismo (canceló el proyecto de Monteagudo de crear la Plaza de La Constitución y el levantamiento de la columna trajana en homenaje a San Martín) y a otros héroes o pasajes de la gesta emancipadora de Junín y Ayacucho.

En referencia a José de San Martín, las medidas adoptadas por Simón Bolívar reflejan un dominio más convincente de los temas referidos al manejo territorial, el urbanismo y la arquitectura. Sus planteamientos al respecto se nutren indudablemente de cierto utopismo ilustrado en la transformación del territorio a través de la creación de nuevas ciudades-capital (como Washington y San Petersburgo), así como de esa estética y orden neoclásico que tanto ponderó el prócer Francisco de Miranda27, uno de sus principales mentores y referentes. No obstante, dichos planteamientos también se encuentran influenciados por esa estética del poder, convertida en persuasivo espectáculo público, arropado por el gusto jacobino por los símbolos de la libertad y ese cierto aire napoleónico que Bolívar gustaba irradiar y plasmar en el manejo de la imagen pública y sus decisiones sobre las relaciones entre territorio, geopolítica y control urbano.

Probablemente, una de las medidas más cuestionadas adoptadas por Bolívar y su geopolítica continental fue el desmembramiento territorial del Perú en el marco de aquello que fue casi su proyecto y obsesión personal: la formación de la Gran Colombia (1819-1830). Ello significó, primero, el desgajamiento de parte del territorio del norte del país y los reclamos del Perú por Guayaquil. Y, segundo, la creación de la «República de Bolívar» en 1826, luego de forzar a los diputados de las Provincias del Alto Perú —un año antes, el 6 de agosto de 1825— a declararse como un territorio independiente del Perú. Dos acciones que significarían no solo una reestructuración de las dinámicas territoriales preexistentes, sino una serie de enfrentamientos militares, como la denominada «Guerra Grancolombo-peruana» (1828-1829) por los territorios de Tumbes, Jaén, Maynas, reclamados por Colombia, y la provincia de Guayaquil, reclamada por el Perú. Y de otro lado, la ocupación peruana de Bolivia que concluyó con el Tratado de Piquiza, el 6 de julio de 182828.

Gran parte de las medidas adoptadas por Bolívar durante su gestión como «Encargado del Poder dictatorial» en el Perú en referencia a los temas del territorio y la ciudad tenían como objetivo impulsar la reactivación de la maltrecha economía nacional a través del restablecimiento o ampliación de la infraestructura de comunicaciones terrestre y marítima (puertos, caminos, puentes), afectada como consecuencia de los años de campaña independentista y la postración económica consiguiente. Diversas iniciativas no fueron nuevas. Se actualizaron —hasta donde lo permitían los escasos fondos públicos— varios de los proyectos de saneamiento urbano, ordenamiento de poblaciones e intercomunicación regional que habían sido promovidos desde los tiempos de la reforma borbónica de la segunda mitad del siglo XVIII. Uno de sus principales gestores fue, sin duda, Hipólito Unanue, entonces ministro de Hacienda, de Gobierno y Relaciones Exteriores (1824-1825) de Bolívar y que, desde las páginas del Mercurio Peruano (1791-1795) y la Sociedad Amantes del País, había sido un impulsor comprometido con un programa de desarrollo de la infraestructura productiva del país y el saneamiento de las ciudades.

Durante su jefatura, Bolívar dispuso la ejecución de obras para mejorar el sistema de abastecimiento de agua en la ciudad de Lima, en particular en el área circundante a la Plaza la Inquisición y la Casa de la Moneda. Asimismo, con la aquiescencia de Hipólito Unanue, se exploró, en 1826, la posibilidad de instalar una línea férrea entre Lima y Callao, obra que recién se llevó a cabo entre 1848 y 1858, gracias al impulso del gobierno de Ramón Castilla.

Para Bolívar, la reactivación económica y el mejor control del territorio dependían de una mayor red de caminos que debían unir las zonas de producción, las ciudades y los puertos de intercambio comercial. Una de sus prioridades consistió en el reemplazo de los «caminos de herradura» por «caminos de ruedas», como el que propuso para unir Cusco, Puno y Arequipa hasta la costa del Pacífico. En este esfuerzo se ubican, asimismo, las obras de interconexión entre la región del Altiplano y las obras propuestas para potenciar el puerto de Arica.

Junto al desmembramiento del territorio nacional, otro de los fenómenos que surgieron con las primeras medidas adoptadas por la naciente República fue la dispersión poblacional o su reconcentración en algunos poblados. Ello debido al confiscamiento o desactivación de conventos-poblados como el de Ocopa (Huancayo) y numerosas haciendas de propiedad de españoles u órdenes religiosas. Otra medida que tuvo efectos en este ámbito fue la «privatización» del territorio de propiedad de las comunidades campesinas, no solo con el objetivo de que cada uno de los miembros de una comunidad se conviertan en «propietarios privados» de un lote, sino que los hacendados latifundistas o grandes capitales foráneos pudieran tener acceso a la posesión de grandes extensiones de terreno a costa de la población indígena. En esta línea, Bolívar dispuso por un decreto del 3 de julio de 1825 la desaparición de los cacicazgos y los espacios comunales para convertirlos en un conjunto de pequeños propietarios. Asimismo, por presión de los grandes terratenientes, restituyó el tributo indígena que había sido derogado por San Martín. Con estas medidas Bolívar no hacía sino ratificar su defensa del liberalismo económico y el mercado libre al servicio de los grandes latifundistas y el capital mercantil foráneo, en medio de una inocultable distancia de las reivindicaciones indígenas.

El impacto de la jefatura de Bolívar en el ámbito urbano quedó más patente en el rubro de los proyectos que de las obras concretas. Como había sucedido durante el Protectorado de José de San Martín, la República debía ratificar su voluntad de secularización de la cultura y la vida de la población a través de la creación y construcción de un nuevo tipo de institucionalidad urbana y nacional, como son el parlamento, las bibliotecas, los museos o escuelas, mercados, cementerios, baños públicos, parques y alamedas, entre otros equipamientos de raigambre republicana. Durante la gestión de Bolívar se fundaron colegios en algunas ciudades del país, así como se promovió esa narrativa ilustrada —impulsada desde los tiempos del Mercurio Peruano— en pro del legado prehispánico del Perú.

El Cementerio General de Lima, proyectado por Matías Maestro (1808) en los extramuros de la ciudad como parte de la nueva política ilustrada de clausurar los entierros en los conventos, prosiguió en los primeros tiempos de la República en otras ciudades. En 1826 se construyó el cementerio Apacheta en Arequipa, al que seguirían luego otros proyectos de similar formato en diversas ciudades del país.

Bolívar puso en práctica todos aquellos mandatos emanados de algo que podría designarse como el «proyecto urbano ilustrado»: registros o padrones de población actualizados, cartografía nueva, racionalización y eficiencia administrativa conectada con el tema del incremento de tributos. En referencia a los nuevos planos de ciudades, junto a esa nueva serie cartográfica levantada desde los primeros días de la campaña de San Martín, la jefatura de Bolívar dispuso, asimismo, la ejecución de nuevos padrones (como el de Lima en 1824) y una nueva cartografía para ciudades como Paita e Ilo, Tarapacá, Cusco, Cerro de Pasco y la capital del Perú, en este último caso el plano fue ejecutado por Matías Maestro. Leonardo Mattos Cárdenas considera este levantamiento como el «primer plano republicano de Lima» (2004, pp. 189-190).

Para quien poseía, como Simón Bolívar, una particular sensibilidad y exigencia por la validación del poder como espectáculo público y celebración patriótica, el ritual de los homenajes a su figura, junto al de las manifestaciones destinadas a resaltar los valores republicanos, se convirtieron prácticamente en un asunto de Estado. La cuestión de las diversiones públicas y los espectáculos cívicos formaron parte de un proyecto social y urbano ilustrado en el que la comedia (el teatro), los desfiles, así como las fiestas de la independencia, la instalación de los árboles de la libertad y otras instalaciones efímeras, debían servir para enarbolar los valores de libertad, justicia, conciencia cívica, entre otros preceptos republicanos. Junto a la parafernalia de los arcos triunfales decorativos, carretas alegóricas, calles alfombradas de flores y las fiestas públicas de recepción del jefe supremo que recogía aquello que Mattos Cárdenas identifica como un gusto jacobino y napoleónico (2004, p. 197).

Junto a esta nueva dinámica urbana y como complemento a ello, Bolívar dispuso algunas medidas para proseguir iniciativas como las del proyecto de la reforma de la Calle del Teatro propuesta por San Martín y el levantamiento de monumentos en diversos espacios públicos. Durante su gestión se tomaron medidas para el arreglo de alamedas, paseos y jardines, así como la construcción de mercados cubiertos, baños públicos (como los baños de Yura, Arequipa) y espacios circunstanciales para los circos ecuestres. La creación de diversas escuelas y colegios, como el Colegio de Ciencias y Artes del Cusco, el Colegio de San Carlos en Puno y Colegio de las Ciencias y las Artes de la Independencia Americana en Arequipa, en edificios preexistentes implicaron indiscutiblemente un pensar la arquitectura educativa desde nuevas perspectivas ideológicas. En 1824, luego del triunfo de la Batalla de Ayacucho que sellaría definitivamente la independencia de España, Bolívar dispuso el levantamiento de una columna conmemorativa en el lugar de esta gesta, la pampa de la Quinua. Y en 1825, el Congreso decretó el reemplazo de la columna trajana de la Plaza de la Inquisición, «diseñada» por Bernardo Monteagudo en homenaje a José de San Martín, por un monumento ecuestre esta vez en homenaje a Simón Bolívar, el cual fue instalado recién en 1859 luego de una serie de controversias.

Caudillismo militar y la Confederación Perú-Boliviana. Territorio, ciudad y arquitectura sin país

Uno de los factores que contribuyó decididamente al debilitamiento de la República temprana fue el llamado militarismo encabezado por una serie de caudillos empoderados por los triunfos de Junín y Ayacucho y que, por tal razón, argüían derecho a todo. Pero esta no fue la única razón para tal situación. En medio de un tejido social desestructurado, la ausencia de un claro liderazgo civil republicano, una elite limeña y provinciana sumida en pugnas faccionales, y un contexto de conflictos limítrofes con Bolivia, Chile y la Gran Colombia, los militares encontraron el caldo de cultivo ideal para concretar sus ambiciones y desmanes. La lista es extensa: José de la Torre Tagle (1779-1824), quien ejerció el gobierno en cuatro oportunidades y murió en la fortaleza del Real Felipe, acusado luego de conspirar con los españoles contra la independencia; José de la Riva Agüero (1883-1858), designado como el «primer presidente» peruano; José de la Mar (1826, 1827-1829); Agustín Gamarra (1785-1841), dos veces presidente del Perú en 1829-1833 y 1838-1841; así como Andrés de Santa Cruz (1792-1865), dos veces presidente, 1826-1827, y luego, entre 1836-1839, Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana29.

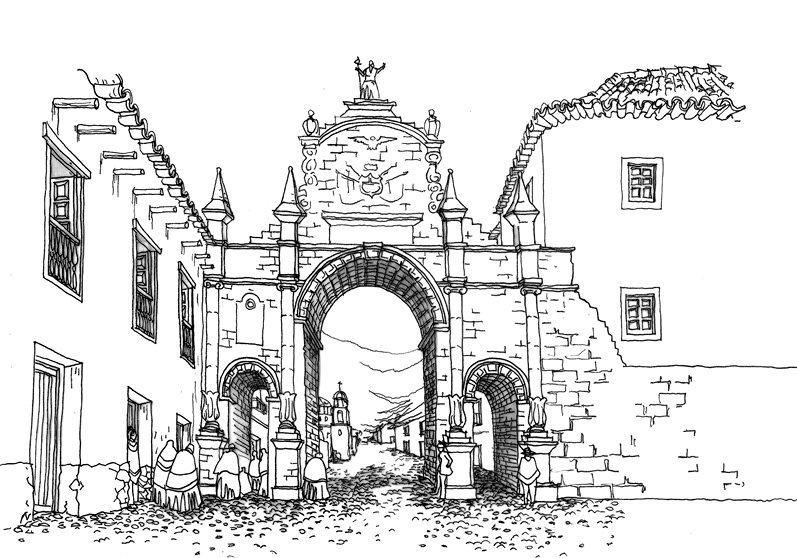

7 | Arco de Santa Clara. Cusco, 1835

Dibujo de Marco Carbajal Martell, 2020.

Más allá de las diferencias en términos de actuación militar y política, todos tenían algo en común: haber participado en la campaña emancipadora. Se autodenominaban los «señores de la República» o los «mariscales de Ayacucho». Cada uno de ellos creía encarnar, por ello, el derecho a representar los intereses de la naciente República y dirigir los destinos del país. Este hecho se cumplió de alguna manera para todos ellos, aunque sea por algunos días, tras convertir sus aspiraciones personales en un gran negocio vía los «impuestos de guerra» o la apropiación de inmensas propiedades de terrenos confiscados a la iglesia o a los españoles terratenientes.

Las pugnas intermitentes entre las diferentes fracciones políticas y los «ejércitos» privados de cada caudillo generaron tal anarquía e inestabilidad político-institucional, que se tradujo, entre otras cosas, en el hecho de que, entre 1821 y 1845, se sucedieran 53 gobiernos, seis constituciones y diez congresos convocados, disueltos o autodisueltos. Este es el resultado histórico del caudillismo autoritario y de esa «anarquía pestilente» a la que se refiere Eugène de Sartiges (1850), que caracterizó en estos términos la política de estas dos primeras décadas. La consecuencia más evidente y perniciosa del militarismo peruano poscolonial fue el obstáculo que representó para la formación del Perú como un Estado-nación libre, soberano y democrático.

Los gobiernos casi siempre provisorios que continuaron al de Bolívar, como el de Hipólito Unanue, José de la Mar, Andrés de Santa Cruz, así como de Agustín Gamarra, Luis José de Orbegoso o Felipe Santiago Salaverry y otros, prosiguieron —dentro de las mínimas posibilidades que existían, debido a la escasez de fondos, las pugnas caudillistas y la anarquía política institucional— con las tareas de rehabilitación de caminos, pueblos y saneamiento urbano. Se trataron siempre de pequeñas obras. Durante la jefatura de Andrés de Santa Cruz (1826-1827) se dispuso la reedificación de los «pueblos patriotas» de Santa Rosa de Saco, Chacapata y San Jerónimo de la Oroya, destruidos por los enemigos a la convocatoria de Santa Cruz. Un decreto del 14 de julio de 1827 aprobó similar medida, y por las mismas razones, para la ciudad de Huanta.

Siempre con el objetivo de mejorar la transitabilidad de los caminos y puentes, así como resolver el siempre grave problema del saneamiento urbano, el Congreso Constituyente de 1828 impulsó, por ejemplo, una serie de obras como la instalación de puentes en Tinta y Combapata, así como las obras de tajamar en el río de Sicuani y la rehabilitación y ampliación de las obras abastecimiento de agua y de saneamiento urbano en Tacna, Moquegua y Arequipa. En esta zona sur del país se impulsaron, asimismo, diversas obras de pequeñas irrigaciones para impulsar la actividad agrícola. Además, el 9 de setiembre de 1829, se dispuso la construcción de cementerios en Pachaguay y Pitay, en Arequipa. Por entonces tal vez los únicos proyectos de impacto nacional fueron el plan de construcción del muelle del Callao, tal como se estipula en sendos decretos del 30 de enero y 7 de mayo de 1830, y el camino a Pasco, por un decreto del 14 de febrero de 1832, con el objetivo de potenciar la explotación minera de la zona.

Las obras de ornato conectadas entonces a la cuestión del saneamiento fueron parte del incipiente programa urbano de los primeros años de vida republicana. Un caso interesante de reforma urbana se produjo en Arequipa y en Moquegua. En este caso el modelo de reforma de la Calle del Teatro fue replicado en 1829 con la propuesta de una nueva calle en Arequipa vía la expropiación de terrenos de propiedad del convento de Santo Domingo. El argumento alude a la:

[...] manifiesta utilidad pública en la apertura de la nueva calle que se trata de verificar en esta ciudad, aprovechándose al efecto de la huerta del convento de Santo Domingo, siendo además útil su enajenación á los Religiosos de dicho convento cuyas comodidades interiores en nada se perjudican con la separación del enunciado terreno [sic] (decreto del 10 de junio de 1829, citado en Oviedo, 1861, VI, p. 242).

Un caso singular representa la propuesta de apertura de nuevas calles en la ciudad de Moquegua, aprobada por la Junta Departamental de Arequipa, por decreto del 1o de setiembre de 1829. Los argumentos revelan la adopción y continuidad de los conceptos y principios tipológicos y estéticos del nuevo proyecto de ciudad republicana que se quiere construir. Las razones no solo aluden a las pésimas condiciones sanitarias de un lugar, sino también a valores como los de la belleza, la comodidad y el bienestar. El considerando II de la resolución confirma precisamente este parecer: «Que la dicha apertura influye en el aseo y dignidad de la población al paso que también consulta la utilidad y desahogo de los habitantes, su salubridad, bienestar y comodidad» (Acuerdo de la Junta Departamental de Arequipa, citado en Oviedo, 1861, VI, p. 242). Sobre la base de este y otros argumentos análogos, la resolución acuerda:

Art. 1. Se permita y apruebe la apertura de la calle que insinua el sindico personero de la benemérita ciudad de Moquegua desde el cerro llamado San Bernabé al denominado Cacollo [...]. Art. 2. Queda á cargo de la muy honorable Junta con intervención del Gobierno delinear dichas calles con las indispensables calidades de que se formen perfectamente rectas con diez varas cuando menos de latitud; que en su medio se ponga una arboleda, para que el oxígeno que despidan las plantas atempere la ardentía del clima y las demás que crea conveniente, y á que no haya la menor irregularidad en los edificios [sic] (Oviedo, 1861, VI, p. 242).

Siempre se pensó que la llamada «calle arbolada» fue introducida en el urbanismo limeño con la reforma neobarroca de corte haussmaniano emprendido a partir de la década de 1870. La conciencia sobre la importancia del verde urbano, en materia de salud y bienestar, asociado a la calle diseñada con geometría clara y precisa, en esta normatividad de 1829 se revela —más allá de la escala de la vía y el uso no recreativo de esta— la aparición temprana de este tipo de calles. Pero el caso de Moquegua no representa la única intervención de este tipo promovido durante este periodo, ya que se produjeron otras iniciativas en diversas ciudades del Perú.

El «proyecto» de la Confederación Perú-Boliviana

Presidente de la «Junta de gobierno» del Perú (1827), presidente de Bolivia (1829-1839) y «Protector de la Confederación Perú-Boliviana» (1836-1839), el mariscal Andrés de San Cruz representa en sus propósitos y veleidades napoleónico-andinos, la situación de un territorio e institucionalidad gubernamental fragmentados y casi en completo descontrol.