Ciudad y arquitectura de la República. Encuadres 1821-2021

- -

- 100%

- +

Puede resultar excesiva —por desconocer la experiencia previa y ponderar en desproporción una gestión determinada— la referencia a los tiempos de la Confederación dirigida por Santa Cruz como el inicio de lo que Ramón Gutiérrez denomina específicamente la historia de la «arquitectura poscolonial peruana» en su Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica (1983, p. 377). Sin embargo, no se puede desconocer que el mariscal boliviano, igualmente imbuido por la estética napoleónica y jacobina de glorificación del poder aprendida de Bolívar, propuso y logró concretar en parte una serie de iniciativas relacionadas con las cuestiones del saneamiento y ornato, el mejoramiento y expansión de caminos y puentes, entre otras obras.

Andrés de Santa Cruz —como en este caso, también trataba de emular al Bolívar de la Carta de Jamaica— tenía una obsesión pannacionalista de reestructuración territorial en escala continental. Más allá del proyecto de la Confederación que unía a Bolivia y al Perú dividido en dos Estados (el Estado Norperuano, el Estado Surperuano), lo que en realidad pudo haber sucedido, si es que la historia y sus actores no hubieran actuado como lo hicieron, es que el Perú experimentara otro capítulo infame de desmembramiento territorial con el anexamiento del territorio del Estado Surperuano a Bolivia y parte del Estado Norperuano al Ecuador. En este contexto de intereses geopolíticos y personales, Andrés de Santa Cruz, durante sus dos jefaturas, promovió medidas tendientes a reorganizar y «modernizar» el aparato de la administración pública y la organización político-administrativa del territorio. Así, reinstaló el sistema de las estadísticas nacionales, y promovió un nuevo censo de población y actividades del conjunto del país. En su afán de disminuir el peso económico del puerto de Valparaíso, declaró el comercio libre en los principales puertos del Perú y dispuso una serie de medidas para la reactivación de la producción minera, agrícola y ganadera, lo que traería consigo procesos contradictorios de desplome o reactivación de una serie de obrajes textileros en la región del Cusco, Puno y Arequipa.

El mariscal Andrés de Santa Cruz no solo era un personaje de su tiempo, sino alguien urgido de todo lo que significa el poder y el culto a la personalidad casi en los mismos códigos de la glorificación del poder de inspiración napoleónica, jacobina y neoclásica con algunos acentos de romanticismo épico. Su predilección por los arcos del triunfo se tradujo, por ejemplo, en el levantamiento de un magnífico e imponente arco triunfal como el Santa Clara en el Cusco (1835), edificado para celebrar la unión del Perú y Bolivia en el proyecto de la Confederación. Se trata de un arco de composición neoclásica, con columnas jónicas sobre pedestales y tres vanos de arcos de medio punto. Otro arco erigido por iniciativa de Santa Cruz es el arco de Zepita, Puno. Como cierre de esta serie de arcos celebratorios antes de la primera mitad del siglo XIX puede mencionarse el caso del Arco de la Independencia, erigido en Puno en 1847 (conocido posteriormente como el Arco Deustua) por el general Alejandro Deustua. Este arco, que incluye dos glorietas, es un ejemplo notable que expresa con convicción la voluntad de instalar un objeto perdurable de resignificación del vínculo de la ciudad y su territorio.

El fin del proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, sellado en la batalla de Yungay (20 de enero 1839) con la derrota de las huestes de Santa Cruz por parte de las tropas comandadas por el mariscal Agustín Gamarra con apoyo del ejército chileno, representa igualmente el fin de lo que posiblemente representa el plan más ambicioso de reestructuración del territorio y la administración nacional durante el periodo de la República temprana.

1.3. La «otra» arquitectura de la República temprana

Arquitectura popular urbana y rural. Modernidad perversa

A lo largo de la historia republicana, en contraste con lo que normalmente pudo haber sugerido aquella historiografía oficial y limeñizada de la arquitectura y el urbanismo peruano, las primeras y otras señales de cambio y modernización en este ámbito no tuvieron lugar por primera vez en la capital, sino fuera de ella. Ello empezó a ocurrir, de modo intermitente, a partir del inicio de la década de 1830, sobre todo en diversas provincias y, específicamente, en el mundo rural de las grandes haciendas, así como en algunos emporios fabriles y centros mineros del Ande. Lo paradójico de este fenómeno es que este es consecuencia del advenimiento de un periodo de relativa prosperidad en el campo en medio del inicio de un incipiente ciclo de industrialización capitalista que terminaría por transformar su propia esencia e incrementar la explotación de la población indígena. Modernidad perversa.

En efecto, una de las expresiones más importantes, pero menos conocidas aún de la arquitectura y urbanismo de las primeras décadas de vida republicana, es aquella correspondiente a la «arquitectura rural» que entre la segunda mitad del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX era posiblemente tan significativa, variada y compleja como la arquitectura urbana. Se trata de una serie edilicia de implicancias urbanísticas identificada con la vida doméstica y productiva desarrollada en el ámbito rural andino o costeño: desde la humilde choza con chacra, hasta la imponente casa hacienda señorial, pasando por la casa rural mediana, los tambos y las rancherías de los campesinos hasta los grandes obrajes y chorrillos textileros.

La independencia se logró por la convergencia de dos intereses contrapuestos: el de la elite criolla urbana de medianos y pequeños comerciantes, además de profesionales liberales que abogaban, desde Lima, por mayor autonomía, por un régimen burgués liberal y el desarrollo capitalista industrial y mercantil; y la elite provinciana de terratenientes que, con dicha autonomía, aspiraban, por el contrario, a restituir un régimen feudal de explotación del campo y la población indígena. Entre ambos sectores sociales de intereses contrapuestos existía un punto en común: excluir a la población indígena de cualquier participación y evitar a toda costa la posibilidad de una «república de indios» y que la población indígena logre empoderamiento alguno. Es esta contradicción de nacimiento de la República resuelto a favor de la elite terrateniente la que marcará, en sus múltiples facetas y tensiones consiguientes, la vida republicana de los siglos XIX y XX, en todos los aspectos de la vida social y material, incluyendo la arquitectura, el urbanismo y la configuración de nuestras ciudades.

Esta elite criolla provinciana y la aristocracia de la tierra también tenían otro punto en común: el racismo y el convencimiento de la superioridad del blanco europeo sobre la población indígena. Otro punto de acuerdo tenía que ver con la noción estamental de la sociedad. Como sostiene Alberto Flores Galindo sobre la aristocracia mercantil: «compartía con algunos grandes mineros y terratenientes y con la iglesia, una concepción estamental de la sociedad, según la cual esta era similar al cuerpo humano, cada órgano solo podía desempeñar una función» (1987a, p. 126); desde luego la cabeza la constituía esta elite. Bajo este criterio, tanto la elite como los hacendados sostenían que los campesinos y esclavos jamás podrían aspirar a formar parte de otro estamento.

En este contexto y entramado social, un fenómeno singular de la estructura económica poscolonial temprana es lo que Alfonso Quiroz denomina como la «rearcalización o ruralización» de la sierra, sobre todo en las zonas agrarias no ligadas a la minería (1987, p. 264). Este es un fenómeno que se produce por efecto de la crisis del empleo urbano y un mejoramiento relativo de la renta del trabajo agrícola. Como consecuencia de ello se registró cierto nivel de despoblamiento de las ciudades en contraste con el incremento de la población rural, debido, entre otros factores, a la disminución de la economía de subsistencia de bajos jornales en la costa y en las ciudades, así como la reducción de la oferta laboral, en contraste con un ligero incremento del empleo agrícola. Ello explicaría, entre otros factores, no solo el crecimiento de la población indígena registrada en la sierra durante los primeros años de la República, sino la «modernización» del campo en términos de infraestructura productiva y edilicia. En este periodo, mientras Lima y las principales ciudades del país se encontraban postradas y en un estado de crisis recurrente, el campo veía florecer chimeneas de progreso y arquitecturas nuevas o renovadas en su formato y lenguaje.

8 | Vista panorámica de Tacna

Dibujo de Leonce Angrand (15 de setiembre de 1849). Fuente: Angrand, 1972, p. 196.

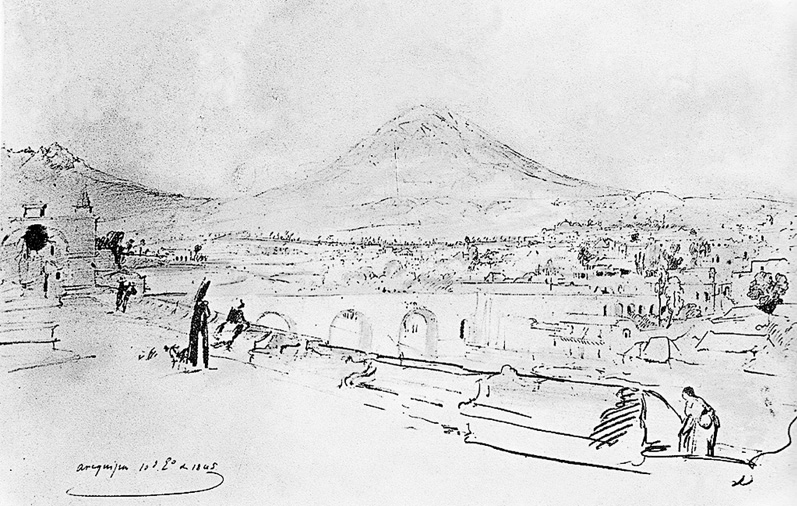

9 | Vista panorámica de Arequipa

Dibujo de Johann Moritz Rugendas (10 enero de 1845). Fuente: Rugendas, 1975, p. 236.

En gran medida las pugnas caudillistas y las demandas regionales se encuentran paradójicamente en la base de este fenómeno de incipiente modernización capitalista que se produce fuera de Lima y en varios sentidos contra Lima o a pesar de la capital del país, como aconteció en extremo con la Confederación Perú-Boliviana. Aquí lo que se encuentra en juego es el afán del control político como consecuencia de la pugna entre los intereses de un capitalismo mercantil premoderno (concentrado en Lima) y los hacendados o terratenientes de raigambre colonial, que se resisten a perder sus privilegios frente a los intereses de un capitalismo industrial comercial moderno (de extranjeros e intermediarios nacionales emplazados en el sur) que aspira a construir una nueva relación entre ciudad y campo en beneficio de la articulación al mercado internacional británico. Este desencuentro de intereses es el trasfondo de pugna entre los «liberales» y «conservadores», entre los republicanos y los monárquicos, entre la democracia y la monarquía.

La postración económica que siguió a la declaración de la independencia, más las pugnas internas del primer militarismo y el abandono de numerosas haciendas por parte de sus propietarios españoles, tuvieron un indudable impacto en la vida rural poscolonial. A ello habría que sumar la importación creciente de los textiles provenientes de Inglaterra, lo que representó un duro golpe a la producción obrajera. En este contexto, la arquitectura doméstica y productiva rural ingresó en una fase de reclusión y deterioro, con excepción de aquellas grandes haciendas u obrajes de Cusco, Huamanga, Puno y Áncash de propiedad de criollos y mestizos que lograron mantener cierta actividad productiva. Aconteció lo mismo con quienes se articularon a las exigencias productivas y económicas de las casas comerciales y de almacenaje, instaladas en Arequipa y Puno, bajo el control de comerciantes e intermediarios ingleses, franceses y alemanes.

La arquitectura de varias de estas grandes haciendas, de propiedad de la elite criolla, mestizos empoderados y uno que otro hidalgo español que optó por quedarse en el Perú, procesaba en su estructura y composición una voluntad proclive a incorporar sin reparos las «novedades» de una impronta neoclásica y una racionalidad tecnológica acorde con las exigencias del paisaje y los nuevos procesos productivos. Resultan interesantes las anotaciones que sobre las casas hacienda efectúa el vizconde francés Eugène de Sartiges durante su viaje por el Perú y Bolivia entre 1833 y 1835. A través de ellas, Sartiges nos devela un mundo de arquitecturas y paisajes impensables, como la modernidad de algunas instalaciones y el nivel de cultura de muchos de los hacendados. En su viaje de Arequipa a Puno le pareció sorprendente que en plena puna existiera una hacienda como la de Tincopalca, propiedad de un inglés dedicado a la producción lanera que había aplicado nuevas técnicas y procesos de trabajo. La misma impresión, pero con más dosis de asombro, le produjo la hacienda Guaripampa en la ruta Puno a Cusco. Sartiges advierte que se trata de una hacienda que:

[...] merece nombrarse. Muestra con orgullo un jardín a la francesa con avenidas rectas y empedradas, con setos de verdor y glorietas tupidas. Esas glorietas no están en su sitio en una parte de América en donde muchas veces el sol brilla solo un día a la semana. Mas el gusto por la hermosa sencillez no existe en parte alguna del Perú (1947 [1850], p. 57).

Otra hacienda que le causó una magnifica impresión fue la hacienda de Pacuta, de propiedad de un hidalgo español desafecto de la monarquía española y los años de independencia, que mantenía su hacienda con los cuidados que el viajero francés no había visto en otras similares. Sartiges comenta que fue acogido por su anfitrión con:

[...] amabilidad perfecta. Sirvientes numerosos y bien enseñados, profusión de agua y de fuentes de plata, lecho con docel de damasco rojo, vajilla de plata recamada con escudos de familia, viejos vinos embotellados: había allí todo ese lujo de buena ley que se encuentra aún en algunos antiguos castillos de Francia, en el fondo de Auvernia o de Perigord (1947, p. 57).

Haciendas como Auquibamba, situada cerca de Abancay, de propiedad de un allegado al mariscal Andrés de Santa Cruz, y otras ubicadas en la ruta Andahuaylas a Huamanga, le sugieren a Sartiges anotaciones similares. Pero en todas ellas el viajero no deja de expresar su profunda impresión de la «brutal superioridad» de los hacendados con la población indígena y cómo esta se halla sometida y embrutecida por el aguardiente y el chacchado de la coca.

Una impresión similar a la de Sartiges respecto a las haciendas como un singular ecosistema social de hacendados refinados, explotación esclavista, modernidad tecnológica y arquitecturas inusuales en medio de un país empobrecido, es el que nos depara Flora Tristán en Las peregrinaciones de una paria, un relato de su estadía en el Perú entre 1833 y 1834. Se trata de la hacienda-ingenio de caña de azúcar del hacendado M. Lavalle, ubicada a dos leguas de Chorrillos con cuatro molinos, un acueducto propio y la refinería correspondiente, donde habitan «cuatrocientos negros, trescientas negras y doscientos negritos» (2003 [1838], p. 508). Entre una mezcla de asombro e indignación describe el complejo como uno de los mejores del Perú:

M. Lavalle ha hecho construir para sí una de las casas más elegantes. No ha economizado nada para su solidez y embellecimiento. Este palacete manufacturero está amueblado con gran riqueza y es del mejor gusto: alfombras inglesas, muebles, relojes y candelabros de Francia; grabados y curiosidades de la China; en fin, se ve allí reunido todo lo que puede contribuir a la comodidad de la existencia. M. Lavalle ha hecho construir también una capilla de buen gusto, sencilla, bastante espaciosa como para contener mil personas y con decoraciones muy apropiadas (2003, p. 514).

Sin los pormenores de una descripción completa de la casa hacienda, Archibald Smith también resalta las características productivas de algunas haciendas cercanas a Huánuco. Entre otras haciendas, le causó una magnífica impresión la hacienda Quicacan:

La bella hacienda o finca de Quicacan, del coronel Lúcar es un modela de industria y método según el estilo del país, y hasta donde sabemos, la muy distinguida familia de Echegoyen tiene en Colpa Grande la mejor hacienda de caña en el interior del Perú la cual se extiende nueve o diez millas a lo largo de las riberas del río, desde la ciudad de Huánuco hasta las cuestas que llevan a la montaña (2019, p. 196).

Muchos de los obrajes y casas hacienda ubicados en la costa y la sierra no distarían de los contrastes entre edificaciones patriarcales dotadas de modernidad inesperada en medio de un paisaje casi inexplorado y las deplorables condiciones de la población indígena. Aun así, se tendría que reconocer que la arquitectura de los obrajes del eje Cusco-Puno, de la zona de Vilcashuamán en Huamanga o de la zona de Conchucos, en Áncash, entre otros tantos repartidos en el territorio, probablemente irradiaban cierta mayor vitalidad respecto a la pesadumbre y el desconcierto poscolonial urbano.

Lo mismo debía acontecer por entonces, y después de la década de 1850, en las haciendas Huayoccari, Paucartica, Chuquicahuana o Quispicanchis en el Cusco. La hacienda Urcón en Áncash es otro ejemplo destacado. Podría señalarse lo mismo de las haciendas de la zona de Abancay, como Patibamba, Illanya o Yaca, que alcanzaron mayor desarrollo después de la mitad del siglo XIX.

La gran hacienda se estructura a partir de un patio o «cancha» abierta por uno de los lados que ordena el emplazamiento de la gran casa patronal (denominada comúnmente «casa hacienda»), dotada a su vez de una antesala exterior de ingreso y su galería omnipresente. Bajo esta lógica los otros componentes como la capilla, el trapiche, los talleres, las rancherías, establos y maestranzas adquieren el sentido de una configuración unitaria en medio de la diversidad de usos e imágenes. La arquitectura de este tipo de complejos que en una mayor escala alcanza a registrar la complejidad morfológica y funcional de una aldea urbana, proviene —en su estructura y lenguaje— de la casa hispánica urbana reconvertida, con dosis de monumentalidad, en una casa para irradiar prestigio y poder en medio de un territorio no civilizado. No obstante, se trata de una arquitectura con una notable voluntad de procesar con discreción lenguajes contrapuestos en armonía con el lugar, el entorno y las características del terreno y el paisaje circundante. Las casas haciendas del periodo poscolonial inmediato introducen en un plano más simbólico que estructural algunos códigos de modernidad neoclásica, tanto como la reestructuración de algunos espacios con el uso de tecnologías y materiales nuevos, como el fierro y el vidrio.

Si existe una condición compartida entre la arquitectura rural y la población indígena de este primer periodo poscolonial inmediato es que los cambios en ambos no fueron significativos respecto al pasado colonial: la población indígena seguía sometida al yanaconaje esclavista del hacendado, el pequeño terrateniente, la iglesia o las instituciones del poder virreinal, situación que no fue alterada esencialmente cuando, en 1854, se decretó la abolición del llamado «tributo indígena», primero abolido por San Martín en 1821 y luego restituido por Bolívar en 1826 debido a la presión de los terratenientes.

En este contexto, la arquitectura de haciendas, pero también otras expresiones de la arquitectura rural como la serie tipológica de rancherías, la choza-corral, los molinos, los tambos, talleres de telares, entre otros, encaran un encuentro complejo de lógicas de producir y consumir, validadas en dinámicas distintas y hasta contrapuestas. Por un lado, expresan no solo una síntesis innovadora en muchos sentidos, sino también una extraordinaria capacidad de condensación en la depuración de tipos contrapuestos: la tradicional «casa hispánica», y una construcción e imagen expresados en códigos de modernidad neoclásica o tecnológica30. Pero, por otro lado, reflejan en mayor o igual medida, una condición de subalternidad o sojuzgamiento de la población indígena, como lo demuestra la persistencia de instituciones casi feudales como la del yanaconaje, el «enganche» esclavista y el «tributo indígena», recién derogado en 1854. Es esta doble condición extrema de progreso y a la vez de albergar condiciones infrahumanas del campesino que caracteriza a la arquitectura rural, andina y costeña de los primeros años de vida republicana. Una expresión de modernidad socialmente perversa.

La arquitectura popular de este primer periodo tampoco experimentó transformaciones profundas debido a las razones ya expuestas relacionadas con la crisis económica, las urgencias sociales y las otras prioridades establecidas por la República temprana. Normalmente este tipo de arquitectura espontánea y autoconstruida reproduce en su raíz tipológica y su expresión simbólica un proceso de depuración de larga duración para evidenciar en el tiempo algún cambio significativo. Basta observar los grabados de Mauricio Rugendas o Léonce Angrand para ver la persistencia invariante en su filiación colonial de esta arquitectura popular urbana en la ciudad y el campo.

Una interesante descripción de la arquitectura doméstica rural vinculada con las diversas condiciones geográfico-climáticas del territorio andino se encuentra en las observaciones recogidas, asimismo, por Archibald Smith. En uno de sus viajes hacia Huánuco encuentra una diversidad de paisajes y edificaciones, por lo que se permite caracterizarlos en su construcción y arquitectura en diversos grupos. El primer grupo descrito alude a las casas de la puna y zonas frías en los que, a modo de antiguas casas prehispánicas, estas se construyen básicamente con piedra, tierra y paja.

En la casa de los gentiles, como los nativos llaman habitualmente a los viejos edificios que queremos describir (y en los recovecos en los que a veces se encuentran tesoros), el techo tiene un acabado de piedras y arcilla o tierra, de modo que resistan las fuertes lluvias que caen por estos lugares en ciertas épocas del año. Este tipo de edificio al no requerir madera, era muy recomendado en la sierra del Perú por la abundante presencia de mesetas frígidas sin bosques y cumbres casi inaccesibles; pero en localidades como Andaguaylla, donde el bosque rodea las viejas casas indias, los gentiles pueden recurrir a esta forma de edificación, debido a que no poseen el arte de la carpintería ni saben emplear correctamente todas las herramientas (2019, pp. 145-146).

Las casas de las zonas medio áridas y cálidas de las quebradas resultan menos cubiertas como algunas casas de Huaramayo cerca a Canta:

Un pequeño punto verde, con algunas pulcras chozas rodeadas de campos de alfalfa, y muchos fragmentos escarpados de las cercanas escalinatas […]. Observamos que una de estas humildes moradas, hechas de barro, caña y mimbre, estaba techada con una especie de liquen viviente; un sencillo estilo de arquitectura que nos dice que aquí el clima todavía es seco y cálido y que el lugar está protegido de los vientos fuertes y tormentas (2019, p. 157).

Mientras que, en las zonas de clima templado como Tarma, las casas poseen otra configuración y son construidas con otros materiales:

[…] las casas están, por lo general, techadas con tejas y las de mejor calidad bien soladas con yeso o estuco. Las más antiguas aún permanecen cubiertas de barro y arcilla roja sostenidas y cimentadas por fuertes vigas troncos y una capa de adobe y cañas o quincha. Los techos más anticuados son construidos con ligerísima inclinación, con salidas como escotillas de un barco en los ángulos más inclinados, para dar salida a la lluvia cuando cae con intensidad. El muro de la casa que describimos posee un pie o dos más alto que el techo, de este modo tiene la apariencia de un plano algo inclinado con un cerco. Además, en este parapeto se pueden apreciar agujeros triangulares como los de un palomar donde, cuando han pasado las lluvias y se ha almacenado la cosecha, los campesinos ponen las alverjas, los frejoles y el maíz hasta que, con la directa exposición a un brillante Sol, estos granos se secan y pueden descascararse sin pérdidas ni dificultades (2019, p. 146).

En general, para Smith la arquitectura de las casas de los pueblos y pequeñas aldeas de la sierra se caracterizan por la profusión de:

[…] paredes de piedra o adobe t los techos de paja […]. Las casas de habitación se emplean para almacenar papas, maíz y todos los comestibles con que los residentes pueden beneficiarse; y cuando la familia se retira a descansar, sus miembros se acuestan donde pueden sobre pieles de ovino en sus desordenados aposentos (2019, p. 161).

Archibald Smith residió un tiempo en Cerro de Pasco como médico contratado por la Anglo Pasco Peruvian Mining Company. Quedó impresionado por las duras condiciones de vida de la población y el hecho de que las viviendas no estuvieran acondicionadas para brindar un mínimo de protección térmica en los periodos de frío extremo. Sus observaciones parten de una crítica a la herencia hispánica en el modo de construir:

En la época de los españoles, la forma en que se construyen las casas servía de poco para mitigar los efectos de la dureza del clima de Cerro de Pasco. Las viviendas estaban cubiertas de paja, y esta era la causa de los frecuentes y destructivos incendios que se producían en la ciudad. Para evitar tales accidentes, hace poco se ha techado con plomo una o dos casas (2019, p. 179).