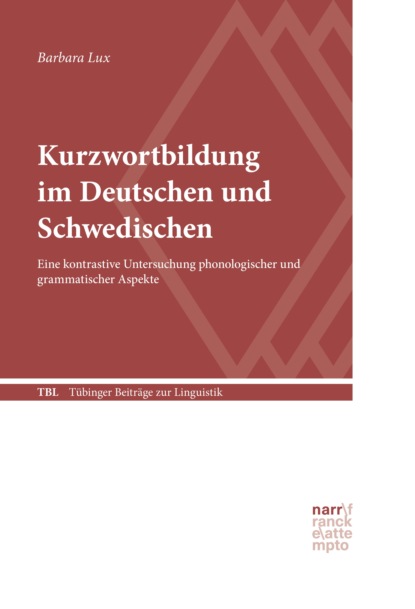

Kurzwortbildung im Deutschen und Schwedischen

- -

- 100%

- +

Lauréns Terminologie ist in Tabelle 14 zusammengefasst. Darin werden auch die in dieser Arbeit verwendeten deutschen Entsprechungen der Begriffe angegeben, wobei diejenigen Termini, die keine Kurzwörter im Sinne dieser Arbeit sind, in der Spalte mit den deutschen Begriffen eingeklammert sind.

BildungsweiseResultatdeutsche EntsprechungellipskortordKurzwortbildung, Kurzwörterinitial reduktionkortordEndwörter, elliptische Kürzungenmedial reduktionkortord, klammerformer, teleskopord, blandord26gebundene Kürzungen, diskontinuierliche Kurzwörter, (Klammerformen), (Kunstwörter), (Wortkreuzungen), Kürzungskompositafinal reduktionkortordKopfwörter, elliptische Kürzungenkombinationer av olika reduktionerkortordSilbeninitialwörter, Rumpfwörter, Mischkurzwörterradikal reduktioninitialord, akronymerBuchstabierwörter, LautinitialwörterTabelle 14: Typologie schwedischer Kurzwörter nach Laurén 1976 mit deutschen Entsprechungen

Mit der Verwendung von nicht zusammenhängenden Termini für Kürzungsvorgang und -produkt folgt Laurén zwar Wessén (1958), der auch von Ellipse als Prozess und Kurzwort als Resultat spricht. Problematisch ist bei diesem Vorgehen jedoch, dass kein erkennbarer Zusammenhang zwischen den Begrifflichkeiten für Vorgang und Resultat existiert. Der Zusammenhang zwischen Ellipse und Kurzwort erschließt sich weit weniger intuitiv als derjenige zwischen Kurzwortbildung und Kurzwort, weshalb in dieser Arbeit Letzteres bevorzugt wird. Außerdem bringt diese Art von doppelter Terminologie eine weitere Aufblähung des terminologischen Apparats mit sich, was angesichts des Strebens nach einer schlanken Terminologie nicht sinnvoll erscheint.

Im Unterschied zu Laurén befasst sich die Veröffentlichung der Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC) „Om teknikens språk“ von 1977 nicht ausschließlich mit Kurzwörtern, sondern generell mit der Fachsprache der Technik. In dem Teil zur Wortbildung werden jedoch Kurzwörter neben anderen Wortbildungsverfahren unter „ellips“ aufgeführt (45–48). Anders als bei Laurén (1976) ist hier Ellipse sowohl der Terminus für den Wortbildungsprozess als für auch das Resultat dieses Prozesses. In einer knappen Darstellung werden vier verschiedene Typen von Ellipsen unterschieden: Unter „typerna el och bil“ werden Beispiele für Kopf- und Endwörter, gebundene Kürzungen und Kürzungskomposita angeführt. Als weitere Typen werden Akronyme, Klammerformen und „teleskopord27“, d.h. Wortkreuzungen genannt, wobei Klammerformen und Wortkreuzungen in der vorliegenden Arbeit nicht zu den Kurzwörtern gerechnet werden. Akronyme oder „initialord“28 werden bei TNC als Synonyme gesehen und folgendermaßen definiert: „Man menar därmed ord som bildas av initialerna eller några av de första bokstäverna i ord eller sammansättningsleder som följer på varandra“29 (Tekniska Nomenklaturcentralen 1977:47). Unter den angeführten Beispielen finden sich jedoch nicht nur Akronyme im Sinne dieser Arbeit, sondern auch Lehnkurzwörter, Kunstwörter und diskontinuierliche Kurzwörter (z.B. milo < militärområde ‚Militärgebiet‘). Tabelle 15 veranschaulicht die Einteilung der Kurzworttypen bei TNC und ihre deutschen Entsprechungen. Auch hier sind diejenigen Begriffe, die keine Kurzwörter im Sinne dieser Arbeit bezeichnen, eingeklammert. Ein Vergleich mit Tabelle 14 zeigt, dass es bis auf die Begriffe „ellips“ für Kurzwörter allgemein und „teleskopord“30 bei der Einteilung und Terminologie keine Gemeinsamkeiten zwischen Laurén und TNC gibt.

Kurzworttypdeutsche Entsprechungtyperna el och bilKopfwörter, Endwörter, Rumpfwörter, diskontinuierliche Kurzwörter, gebundene Kürzungen, Kürzungskompositaklammerformer(Klammerformen)akronymer/initialordBuchstabierwörter, Lautinitialwörter, (Lehnkurzwörter), diskontinuierliche Kurzwörter, Mischkurzwörter, (Kunstwörter)teleskopord(Wortkreuzungen)Tabelle 15: Typologie schwedischer Kurzwörter nach Tekniska Nomenklaturcentralen 1977 mit deutschen Entsprechungen

Noch mehr terminologische Verwirrung stiftet die Arbeit von Stig Eliasson, die bei der Betrachtung eines phonologischen Prozesses – einer Konsonantengemination bei schwedischen Hypokorismen und manchen Kurzwörtern – das Thema Kurzwortbildung am Rande streift. Zum Phänomen der Kurzwortbildung heißt es dort: „stympning (även kallad reduktion, kortning eller ellips; om man mer vill rikta uppmärksamheten på den bevarade sekvensen, skulle man alternativt kunna tala om extrahering)“31 (Eliasson 1979:342). Für die Kürzungsprodukte fallen die Begriffe „ellipsord (stympord, reduktionsord eller kortord)“32 (343). Eliassons Formulierungen zeigen deutlich, dass im Schwedischen zu jenem Zeitpunkt keine etablierte Kurzwortterminologie vorhanden war, woran sich bis heute allerdings kaum etwas geändert hat.

Ein Beispiel für die terminologische Verquickung von Abkürzungen und Kurzwörtern liefert Sigurd (1979). In dem Aufsatz „Förkortningarna och det moderna samhället“ diskutiert Bengt Sigurd unter dem Begriff „förkortning“33 sowohl auf die Schrift beschränkte Abkürzungen als auch Buchstabierwörter und Lautinitialwörter. Dabei zeigt er durchaus ein Bewusstsein dafür, dass zwischen Abkürzungen und Kurzwörtern ein Unterschied besteht, da er „initialförkortningar eller akronymer“34 (5) gesondert erwähnt. Dennoch werden beide Phänomene auch im empirischen Teil, einer Frequenzuntersuchung, unter dem Begriff „förkortningar“ zusammengefasst, was die Empirie für die Kurzwortdiskussion quasi unbrauchbar macht, da nicht nachvollziehbar ist, welcher Anteil an Sigurds Abkürzungen auf Kurzwörter entfällt. Kurzwörter im engeren Sinne, also Kopfwörter, Endwörter und diskontinuierliche Kurzwörter, finden bei Sigurd dagegen keine Erwähnung. Kürzungskomposita wie i-land < industriland ‚Industrieland‘ werden als Kompositum einer Initialkürzung mit einem gewöhnlichen Lexem analysiert (6). Für Sigurd gehören zu den „förkortningar“35 also Abkürzungen und einige Kurzworttypen im Sinne der vorliegenden Arbeit, während andere nicht darunter fallen, was einmal mehr zeigt, dass ein einheitliches Verständnis der Begrifflichkeiten in der schwedischen Kurzwortforschung noch aussteht.

Auch in dem von Ralf Svenblad herausgegebenen „Norstedts förkortningsordbok“, das 1998 in der ersten und 2003 in der zweiten Auflage erschien, wird weder im einleitenden Text noch im Register zwischen Abkürzungen und Kurzwörtern differenziert. Unabhängig von der Aussprache unterscheidet Svenblad zwischen „avbrytningar“36 wie uppl. < upplaga ‚Auflage‘, „sammandragningar“37 wie ngt < något ‚etwas‘ und „initialförkortningar/akronymer“38 wie BVC < barnavårdscentral ‚Kinderfürsorgeamt‘ (Svenblad 2003:XI). Kürzungskomposita werden hier nicht als eigener Kürzungstyp, sondern als Komposita aus einer „initialförkortning“ und einem weiteren Lexem analysiert (XIII).

Einer der wenigen schwedischen Texte, der eine Differenzierung zwischen auf die Schrift begrenzten Abkürzungen und auch mündlich realisierbaren Kurzwörtern enthält, sind die von Språkrådet herausgegebenen „Svenska skrivregler“39. Allerdings unterscheidet sich auch hier die Einteilung von der in der deutschen Kurzwortforschung üblichen. Als Arten von „förkortningar“40 werden wie in „Nordstedts förkortningsordbok“ „avbrytningar“41 und „sammandragningar“42, die nur im schriftlichen Sprachgebrauch vorkommen, sowie „initialförkortningar“43, die schriftlich und mündlich realisiert werden können, unterschieden. Bei den Initialabkürzungen wird weiter zwischen einer Aussprache nach Buchstabennamen und einer phonetisch gebundenen Aussprache differenziert (Språkrådet 2008:142f.). Eine eigene Lautform haben daneben auch „kortord“44 wie temp < temperatur, die aus ursprünglich reinen Schriftkürzungen hervorgegangen sind. „Förkortningen har då blivit ett vanligt ord, ett kortord.“45 (141) Kurzwörter im engeren Sinne werden hier also deutlich von Akronymen abgegrenzt. Obwohl letztere auch eine eigene Aussprache aufweisen und dekliniert werden können, wird ihnen ein geringerer Wortcharakter zugestanden als Kurzwörtern im engeren Sinne, und sie werden mit den Abkürzungen gruppiert. Diese Einteilung wird in Tabelle 16 veranschaulicht.

förkortningkortordavbrytningsammandragninginitialförkortningTabelle 16: Typologie schwedischer Kurzwörter nach Svenska skrivregler 2008

Eine kontrastive Ausrichtung in der schwedischen Kurzwortforschung findet sich erstmals bei Nübling (2001). In Ermangelung einer etablierten schwedischen Terminologie stützt sich Damaris Nüblings Vergleich von deutschen und schwedischen Kurzwörtern auf die deutsche Kurzwortforschung und lehnt sich im Hinblick auf die Kurzworttypologie an Ronneberger-Sibold (1992) an. In Nüblings Artikel werden viele interessante Aspekte der Kurzwortbildung thematisiert; ein besonderer Schwerpunkt liegt neben einer Vorstellung der verschiedenen Kurzworttypen auf phonologischen Eigenschaften deutscher und schwedischer Kurzwörter. Dabei weist Nübling wiederholt darauf hin, dass im Hinblick auf eine eingehendere Untersuchung schwedischer Kurzwörter eine Forschungslücke besteht (z.B. Nübling 2001:196), zu deren Schließung die vorliegende Arbeit beiträgt. Eine Diskussion schwedischer Kurzwörter in einem skandinavistischen Rahmen bieten Nübling/Duke (2007). Janet Duke und Damaris Nübling diskutieren hier Kurzwörter im Schwedischen, Dänischen, Norwegischen und Isländischen, wobei für keine der genannten skandinavischen Sprachen bislang eine systematische Kurzwortforschung existiert. Eine empirisch fundierte Kurzwortanalyse ist also für alle skandinavischen Sprachen ein Forschungsdesiderat.

Schließlich existieren zwei von Nübling (2001) inspirierte Abschlussarbeiten vom Anfang dieses Jahrtausends, die schwedische Kurzwörter ebenfalls aus einem kontrastiven Blinkwinkel diskutieren. Lemey (2002) beschäftigt sich vor allem mit deutschen und niederländischen Kurzwörtern, zieht jedoch immer wieder auch englische und schwedische Kurzwörter heran und kommt zu der Schlussfolgerung, dass niederländische Kurzwörter „im Hinblick auf strukturelle und morphologische Eigenschaften eine Zwischenposition zwischen deutschen und schwedischen Kurzwörtern“ (87) einnehmen. Wahl (2002) untersucht dagegen deutsche und schwedische Kurzwörter, die sie ebenfalls anhand deutscher Typologien klassifiziert und anschließend unter verschiedenen Aspekten diskutiert. Als einer der ersten Schritte beim Vergleich deutscher und schwedischer Kurzwörter ist die Arbeit von Gisela Wahl und die von ihr zusammengetragene Belegsammlung sehr hilfreich, auch wenn für eine intensivere schwedische Kurzwortforschung nach wie vor systematisch erstellte Korpora nötig sind, die einen detaillierteren Vergleich mit dem Deutschen ermöglicht. Dazu will die vorliegende Arbeit beitragen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Menge der Diskussionsbeiträge über schwedische Kurzwörter relativ gering ist und deutlich weniger Arbeiten existieren, die sich explizit mit Kurzwortbildung befassen, als dies für das Deutsche der Fall ist. Hinzu kommt, dass die wenigsten Arbeiten das gesamte Kurzwortphänomen, wie es in dieser Arbeit verstanden wird, im Blick haben. Häufig wird von vornherein nur ein Kurzworttyp betrachtet (z.B. Pseudoableitungen bei Inghult 1968 und Blume 1976 oder elliptische Kürzungen bei Wellander 1921), oder die Darstellung der Kurzwortbildung wird auf wenige Typen verkürzt (z.B. bei Kjellin 2005 auf Akronyme). Auch wenn die Kurzworttypologie im Deutschen nicht einheitlich ist, wie in Kapitel 2.4.1 erläutert wurde, herrscht im Vergleich zum Schwedischen dennoch eine relativ große Einigkeit über gewisse Grundbegriffe. So ist die im Deutschen übliche Abgrenzung von Abkürzungen und Kurzwörtern aufgrund des Kriteriums der eigenen Aussprache im Schwedischen nicht etabliert. Häufig wird „förkortning“46 als Oberbegriff für sowohl Abkürzungen als auch Kurzwörter gebraucht, teils sind mit diesem Begriff aber auch nur Abkürzungen und Akronyme bzw. wenige Kurzworttypen gemeint. Wenn der Begriff „kortord“47 überhaupt verwendet wird, bezeichnet er häufig nur Kurzwörter im engeren Sinne und wird „initialord“48 gegenübergestellt (so z.B. bei Josefsson 2001:64 oder Hultman 2003:34f.).49 Dass „kortord“ das gesamte Spektrum an Kurzworttypen abdeckt wie der deutsche Terminus „Kurzwörter“, kommt kaum vor. Als Besonderheit der schwedischen Diskussion ist weiter zu nennen, dass immer wieder der Begriff „ellips“ für das Phänomen der Kurzwortbildung verwendet wird (z.B. auch bei Malmgren 1994:72f.). Teils wird damit nur der Kürzungsprozess bezeichnet, teils aber auch die Resultate dieser Kürzung. Doch auch wenn die Rede von „ellips“ ist, herrscht bei den verschiedenen Autoren keine Einigkeit darüber, welche Kurzworttypen dazu gezählt werden.

Aus diesem Grund wird bei der vorliegenden Arbeit auf die im Vergleich zum Schwedischen doch recht homogene Terminologie der deutschen Kurzwortforschung zurückgegriffen und diese auch auf die schwedischen Belege angewendet. Abschließend werden in Tabelle 17 die in der schwedischen Literatur am häufigsten verwendeten Termini für Kurzwörter oder einzelne Kurzworttypen samt ihren deutschen Übersetzungen aufgeführt.

schwedischer Terminusdeutsche ÜbersetzungellipsEllipseförkortningAbkürzunginitialord/initialförkortningInitialwort/InitialkürzungakronymAkronymkortordKurzwortavbrytningUnterbrechungteleskopordWortkreuzungklammerformKlammerformTabelle 17: Termini der schwedischen Kurzwortforschung

Dass die konkreten Inhalte der einzelnen Begriffe bei der Verwendung durch unterschiedliche Autoren nicht zwangsläufig deckungsgleich sein müssen, dürfte in diesem Unterkapitel deutlich geworden sein. Auch wenn „Kurzwort“ die Übersetzung des schwedischen „kortord“ ist, können wie oben ausgeführt beträchtliche Unterschiede hinsichtlich des Bedeutungsumfangs bestehen.

3. Vorgehensweise und erste Ergebnisse

Für mehrere Arbeiten zur Kurzwortbildung im Deutschen wurden bereits empirische Kurzwortdaten erhoben (vgl. beispielsweise Kobler-Trill 1994, Ronneberger-Sibold 1992 oder Steinhauer 2000), was unabdingbar ist, wenn der tatsächliche Sprachgebrauch im Hinblick auf dieses Phänomen untersucht werden soll. Leider existieren für das Schwedische hingegen keine größeren Untersuchungen dieser Art, weshalb Damaris Nübling an verschiedenen Stellen ausdrücklich Analysen schwedischer Kurzwörter auf Grundlage einer größeren Datenmenge fordert, beispielsweise in Nübling (2001:196): „Auch hier wären eingehendere Untersuchungen vonnöten, ebenso was die Quantität von Kurzwörtern betrifft.“ Die vorliegende Arbeit liefert nun eine derartige größere Datenbasis, auf deren Grundlage dann vergleichende Aussagen über Kurzwörter im Deutschen und Schwedischen – auch in quantitativer Hinsicht – getroffen werden können.

Daher wurden für das Deutsche und das Schwedische je zwei Korpora erstellt. Dabei handelt es sich jeweils um ein Korpus aus Zeitungsdaten, das das Kernkorpus darstellt, sowie um eine Belegsammlung aus Wörterbuchdaten, die als Kontrollkorpus fungiert. Die Vorgehensweise bei der Erstellung der Korpora sowie erste Ergebnisse in Form der Häufigkeiten unterschiedlicher Kurzworttypen in den Untersuchungssprachen sollen im Folgenden kurz erläutert werden.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.