- -

- 100%

- +

In diesem unterirdischen Raum waren Sprengstoff und Zünder gelagert. Um sie trocken zu halten, wurde er mit Holz ausgekleidet.

Ein Denkmal in Cave del Predil erinnert an die Opfer des Unglücks von 1910.

Gespenstisch einsame Montur in der Kleiderkaue

Wir verlassen die Mine. Die alten Bergmänner führen uns in ihr Vereinslokal, das gleichzeitig ein kleines Museum ist. Es befindet sich in einem ehemaligen Betriebsgebäude. Hier haben sich die Arbeiter früher umgezogen. Raus aus dem Alltag, rein in die wasserabweisende und nie restlos saubere Spezialkleidung. Zum Trocknen kam sie nach jeder Schicht in die sogenannte Kleiderkaue, einen platzsparenden, an der Decke hängenden Riesenschrank. Über unseren Köpfen baumelt gespenstisch eine einsame Montur. Keine teure Kunstinstallation könnte den Niedergang von Cave del Predil treffender und beklemmender symbolisieren.

1968 lebten 2 100 Menschen im Ort. Heute sind es noch knapp 400. Touristen kennen den Lost Place, wenn überhaupt, nur von der Durchreise. Sie zieht es zum idyllischen Raibler See (Lago del Predil) oder auf den Predilpass. Die alten Bergmänner haben sich damit abgefunden. Von ihrer U-Bahn träumen sie schon lange nicht mehr. Ihnen würde ein Reisebus genügen, der vor dem kleinen Schaubergwerk hält.

AM RANDE

Direkt an der Straße über den Predilpass (SS54) befindet sich unmittelbar vor der Grenze auf italienischer Seite ein militärischer Lost Place. Die von der österreichisch-ungarischen Armee Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Batteriestellung ist recht gut erhalten und – mit entsprechend vorsichtigen Schritten – frei zugänglich. Taschenlampe mitnehmen! Das gilt auch für einen Blick in die vergleichsweise nicht ganz so spektakulären Reste des ebenfalls österreichisch-ungarischen Raibler Seeforts. Um zu dieser Befestigungsanlage zu gelangen, muss man direkt am See die Abzweigung nach Sella Nevea nehmen (SP76).

Auf der slowenischen Seite des Predil-Passes können Ruinen einer weiteren Befestigungsanlage aus der Zeit der Donaumonarchie besichtigt werden. Ein monumentales Denkmal erinnert an österreichische Helden, die gegen Napoleon gekämpft haben.

LOST PLACES

➜ Im Zentrum von Cave del Predil gibt es neben dem Schaubergwerk (Parco Internazionale geominerario del Raibl) zwei gut ausgeschilderte Museen: Das Museo storico militare Alpi Giulie erzählt die Geschichte der Kämpfe in der Region von den napoleonischen Kriegen bis zum Zweiten Weltkrieg, während das Mineria Lab ausschließlich dem Bergbau gewidmet ist. Alle drei Einrichtungen sind von Anfang Mai bis Ende September täglich von 9.30 bis 13 und von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Das Schaubergwerk kann nur im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Vor allem Besucher, die nicht fließend Italienisch sprechen, sollten sich ankündigen, indem sie ihre Tickets vorab reservieren. Das ist über die Kontaktdaten auf der gemeinsamen Internetseite der Institutionen möglich: www.polomusealecave.coop

➜ An das Unglück von 1910 erinnert ein Denkmal in der Via delle Miniere in Cave del Predil. Es steht genau dort, wo das Krankenhaus in die Tiefe gerissen wurde.

➜ Auf der heute slowenischen Seite kann man einen Blick in den verschlossenen Kaiser-Franz-Josef-Hilfsstollen werfen. Er befindet sich südlich von Log pod Mangartom und ist „indirekt“ beschildert: Auf der Straße nach Bovec steht nach dem Friedhof rechts eine kleine Kapelle, davor ein Hunt. Wer hier rechts abbiegt, kommt direkt zum Stollen, vor dem eine kleine Open-Air-Ausstellung über die Ereignisse im Ersten Weltkrieg und den Bergbau informiert.

KARAWANKENBAHNTUNNEL

DIE VERGESSENEN SEELEN

Was blieb von der Jahrhundertbaustelle auf der Kärntner Seite des Karawankenbahntunnels? Der Friedhof ist verschwunden, die Kapelle zerschossen und im alten Krankenhaus hat der Teufel Einzug gehalten.

Es heißt, dass man den Teufel nicht an die Wand malen soll. Aber was, wenn doch? Vor uns hängt er an der Wand, in gleich zweifacher Ausfertigung, und spielt gegen sich selbst Karten. „Ist der da schuld?“, frage ich Peter Knes und zeige auf das Bild. Der Hausbesitzer schüttelt belustigt den Kopf: „Die Bude ist einfach alt.“ So kann man es natürlich auch sagen. Aber schöner klingt: Das Gebäude hat eine bewegte Geschichte.

Das verlassene Haus ist Überbleibsel einer Großbaustelle der Donaumonarchie. Es wurde als Krankenhaus für die Männer errichtet, die wenige Hundert Meter entfernt zwischen 1901 und 1906 den Karawankenbahntunnel bauten. Sie hatten einen gefährlichen Job. Immer wieder gab es Steinschläge oder Wassereinbrüche, manchmal mit tödlichen Folgen, obwohl das Spital gleich ums Eck war. Die Verunglückten wurden auf einem eigens angelegten Friedhof beerdigt, er befand sich auf der Anhöhe hinter dem Krankenhaus. 1903 errichtete man dort eine Kapelle.

Allein auf Kärntner Seite arbeiteten mehr als 2 000 Menschen auf der Jahrhundertbaustelle. Sie kamen aus ganz Europa und wurden, vorsichtig formuliert, von der einheimischen Bevölkerung nicht immer willkommen geheißen. Außerdem berichten Chroniken aus der Zeit, dass die Fremden, vom Volksmund „Baraber“ genannt, durch ihre „Wesensart“ das bisher ruhige Dorfleben „beeinflussten“. Mit schlimmen Folgen: „Die Moral der Einheimischen sank, was man verdiente, verbrauchte man wieder, viele verfielen der Trunksucht.“

Das Gasthaus ist längst geschlossen, aber vor dem Glücksspiel wird weiterhin gewarnt.

Nach der Eröffnung 1906 wurde es – wahrscheinlich auch zur Freude mehrerer Chronisten – vorübergehend ruhig um den 7,9 Kilometer langen Karawankenbahntunnel, wenn man von den Zügen absieht, die zwischen Rosenbach und Aßling (heute: Jesenice) immer öfter durchrauschten. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs war das eine innerösterreichische Verbindung, danach standen sich hier plötzlich zwei Staaten mit überschneidenden Gebietsansprüchen gegenüber. Am 25. November 1918 drangen 400 Soldaten des späteren Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS-Staat) durch den Tunnel nach Kärnten ein und besetzten das obere Rosental bis zum Südufer der Drau.

Kärnten startete mit freiwilligen Verbänden eine Gegenoffensive: den sogenannten Abwehrkampf. Zu heftigen Gefechten kam es vor allem um Arnoldstein, Ferlach und den Karawankenbahntunnel, der am 4. Mai 1919 wieder von den Kärntnern eingenommen werden konnte. Vorher rangen die Gegner um jeden Meter. Sie kämpften auch auf dem Areal des Friedhofs für die verstorbenen Tunnelarbeiter oberhalb des inzwischen aufgelösten Krankenhauses. Die Kapelle wurde dabei schwer beschädigt und danach nie mehr wieder aufgebaut.

Allein auf der Kärntner Seite des Tunnels waren mehr als 2 000 Arbeiter im Einsatz.

Das Kranken- und spätere Gasthaus in einer alten Ansicht

Das Gebäude heute: unbewohnt und „schwer vermittelbar“

Es sollte fast 100 Jahre dauern, bis dieser Lost Place wieder ins öffentliche Interesse rückte. 2016 wurden die Mauern der Ruine konserviert, um sie vor einem weiteren Verfall zu bewahren. Vom Friedhof fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur – die Natur hat die Gräber zurückerobert. Weil es nur schlichte und mittlerweile längst verrottete Holzkreuze gab, lässt sich die Lage der Gräber nicht mehr feststellen. „Wir wissen, dass der Friedhof zweigeteilt war: in einen Bereich für die Katholiken und einen für die Toten anderer Konfessionen“, erklärt uns Grundbesitzer Peter Janežič. Von ihm und seinem Vater Franz Janežič, der 2014 in unmittelbarer Nähe der Kapelle bei Forstarbeiten tödlich verunglückte, ist die Initiative zur Konservierung derselben ausgegangen.

1918 und 1919 tobten um den Karawankenbahntunnel heftige Kämpfe zwischen SHS-Truppen und Kärntnern.

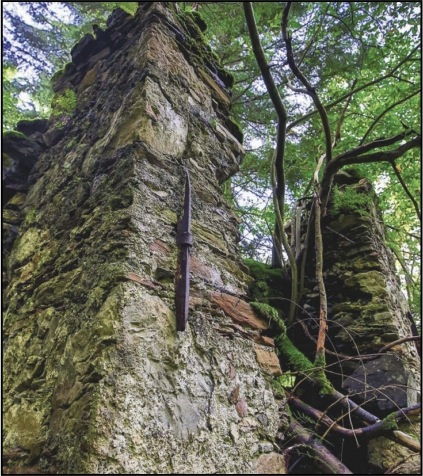

Unterstützt wurden sie vor allem vom Bundesdenkmalamt, das besonderen Wert darauf gelegt hat, den „Ruinencharakter“ zu erhalten. Die Mauern sollen auch ein Denkmal für den Frieden sein. Das ist gelungen, wie wir an Details feststellen: In einigen Einschusslöchern, die aus den 1919 geführten Kämpfen stammen, stecken tatsächlich noch die Projektile. Im Inneren der Kapelle hat man eine Gedenktafel angebracht. Sie erinnert zweisprachig an die 22 hier beerdigten Menschen, bei denen es sich nicht nur um Tunnelarbeiter gehandelt hat, sondern auch um verstorbene Angehörige. Unter ihnen befanden sich vier Totgeborene und drei Opfer von Gewalttaten wie Messerstechereien.

Womit wir wieder beim Teufel sind, der unten im alten Krankenhaus hängt. Er gehört zur Dekoration der seit Jahren geschlossenen Jausenstation, die das Gebäude zuletzt beherbergt hat. Zuvor waren in der „Bude“ mehrere Wohneinheiten untergebracht, auch Hausbesitzer Knes ist hier aufgewachsen. Er zeigt uns, wo er sich als Kind mit bunt bemalten Händen auf der Außenmauer verewigt hat. Um das leer stehende Haus kümmert er sich, so gut er kann. Käufer war und ist keiner in Sicht. Es liegt nicht nur am Alter des Gebäudes, meint Knes und fasst dann die Geschichte von Tunnel, Krankenhaus und Friedhof mit einem Satz zusammen: „Mir persönlich ist es da zu kalt.“

LOST PLACE

➜ Die Kapellenruine ist frei zugänglich. Man erreicht sie, wenn man von der Rosenbacher Straße (L56) beim Schloss unterhalb des Bahnhofs Richtung Bahntunnel abbiegt. Nach etwas mehr als einem Kilometer zweigt auf Höhe des Hauses Rosenbach 73 ein Forstweg links von der Straße ab. Wenn man ihm zu Fuß folgt (Fahrverbot) und sich bei der Weggabelung rechts hält, ist man in zirka 15 Minuten bei der Kapelle. Wer das Tunnelportal sehen will, fährt auf der Straße einfach bis zum Ende weiter.

ALTE LOIBLSTRASSE

FILMREIFER ABGANG

Stille statt Stau, Atemholen statt Autokolonne: Die alte Loiblstraße darf seit 1964 nur mehr von Wanderern und Mountainbikern genutzt werden.

Ausgerechnet der wahrscheinlich schönste Kärntner Grenzübergang ist gleichzeitig einer der einsamsten, weil er nur mehr zu Fuß oder mit dem Mountainbike passiert werden kann. Autos um- und unterfahren den alten Loiblpass seit 1964 durch den Tunnel. Vom aktiven Dienst verabschiedet hat sich die historische Straße medienwirksam: mit einem großen Auftritt im britischen Kinofilm „Der gelbe Rolls-Royce“.

In dem Episodenfilm geht es – wenig überraschend – um einen gelben Rolls-Royce und die Menschen, die ihn gerade fahren. Auf der alten Loiblstraße ist das Weltstar Ingrid Bergman. Die schwedische Oscar-Preisträgerin verkörpert eine reiche amerikanische Witwe, die einen jugoslawischen Partisanen, der von Omar Sharif gespielt wird, im Kofferraum des Autos in dessen Heimatland schmuggelt. Bei der Grenzkontrolle droht alles aufzufliegen, schließlich geht die Aktion doch noch gut aus. Die weitere Handlung des Films (und da zitieren wir jetzt Klaus Pertl, den Leiter des Klagenfurter Kinomuseums): schwere Kost.

Zu Kulissen-Ehren kam die alte Loiblstraße 1964 wegen des beeindruckenden Bergpanoramas und der Obelisken. Die monumentalen Grenzsteine auf der Passhöhe wurden 1728 von den Krainer Landständen als Erinnerung an die Durchreise von Kaiser Karl VI. errichtet. Von ihm wird erzählt, dass er sich in der Gegend damals mit den Einheimischen unterhalten wollte. Sie sprachen jedoch nur Windisch, ihren slowenischen Dialekt. Man schickte den Kaiser und sein Gefolge deshalb zum damals kleinen Gasthof Katruschnig auf der Kärntner Seite des Loibls, dessen Wirt Peter Tschauggo als Einziger fließend Deutsch sprach. Karl VI. unterhielt sich erfreut mit ihm, nannte Tschauggo am Ende „Deutscher Peter“ und erlaubte ihm, diesen Beinamen an seine Nachfahren weiterzugeben. Seither heißt das Gasthaus „Deutscher Peter“.

Ein Bunker auf der slowenischen Seite der alten Loiblstraße

Auch die „Leitschienen“ sind in die Jahre gekommen.

Hüttenwirte mit Humor: Ljubelj - Loibl.

Nicht nur Sprachbarrieren wollen die Betreiber der Hütte überwinden, die sich im alten Zollhaus auf der slowenischen Seite der Passhöhe in 1369 Meter Seehöhe befindet. Sie nennen sie deshalb „Haus der Begegnung“. Wir haben leider einen Ruhetag erwischt, stellen aber fest, dass die Wirtsleute Humor haben dürften. Ihr Auto (das einzige, das herauffahren darf) hat ein Fantasiekennzeichen: „LJ“ für Ljubljana, danach die Buchstabenkombination „UBELJ“, was zusammen Ljubelj ergibt, das slowenische Wort für Loibl. Dass sie regelmäßig mit dem Wagen heraufkurven müssen, dürfte übrigens der Grund sein, warum die alte Straße auf slowenischer Seite in einem so viel besseren Zustand als auf der österreichischen ist.

„Da hat sich seit den Römern nicht viel getan“, knurrt der Fotograf und übertreibt damit natürlich. Was den ungefähren Streckenverlauf betrifft, hat er allerdings recht: Die Römer haben sich, wie archäologische Funde belegen, tatsächlich in diesem Bereich über die Karawanken geschleppt. Mit dem Untergang ihres Reichs verlor die Strecke an Bedeutung, wurde aber auf alten Saumpfaden weiter genutzt. Einen ersten Ausbau gab es ab 1560 durch die Kärntner Landstände, die wirtschaftlich großes Interesse an einer günstigen Verbindung zum Hafen in Triest hatten.

Die Loibl-Szenen in „Der gelbe Rolls-Royce“. Der Film mit Ingrid Bergman und Omar Sharif wurde 1964 gedreht.

Seit dem 18. Jahrhundert ist das Hospiz Alt St. Leonhard dem Verfall preisgegeben.

Zurück geht’s für uns auf der Kärntner Seite, wo der Weg an einer ebenso schönen wie beeindruckenden Ruine vorbeiführt: Alt St. Leonhard. Unmittelbar neben der Straße befand sich hier schon um 1200 eine Kirche. Sie wurde vom Zisterzienserstift Viktring um ein Hospiz erweitert, in dem Reisende Schutz suchen konnten. Von der Anlage sind noch einige Grundmauern und sogar ein eingestürztes Gewölbe zu sehen. Das Hospiz bestand bis ins 18. Jahrhundert, das später durch die Kirche Neu St. Leonhard im Tal ersetzte alte Gotteshaus bis Mitte des 19. Jahrhunderts.

Dass „Reisende“ in dieser Gegend mittlerweile Selbstversorger sind, beweisen einige leere Bierdosen. Dem Verrostungsgrad nach könnten sie Ingrid Bergman und Omar Sharif 1964 aus dem gelben Rolls-Royce geworfen haben. Aber das schließen wir aus, denn die hatten noch Stil.

LOST PLACE

➜ Die alte Loiblstraße kann man sowohl von Kärnten als auch von Slowenien hinaufmarschieren, auf slowenischer Seite gibt es direkt an der neuen Straße aber mehr Parkplätze (gleich nach dem Tunnel links). Die Wanderung auf die Passhöhe und zurück dauert in beiden Fällen zirka 3 Stunden. Im Winter wird die alte Straße auf slowenischer Seite als Rodelbahn genutzt. Die Hütte „Haus der Begegnung“ ist ganzjährig von Mittwoch bis Sonntag und auch an Feiertagen geöffnet. www.stari-loibl.eu

Die Abzweigung zu den Ruinen von Alt St. Leonhard befindet sich im unteren Drittel der alten Loiblstraße auf Kärntner Seite und ist beschildert.

AM RANDE

Szenenfotos aus „Der gelbe Rolls-Royce“ und zahlreichen anderen in Kärnten gedrehten Streifen sind im Klagenfurter Kinomuseum zu sehen. Es hat im Juli und August samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kinomuseum Klagenfurt, Wilsonstraße 37, 9020 Klagenfurt, www.kinogeschichte.at

Der Loibltunnel wurde im Zweiten Weltkrieg von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen gebaut. 40 Menschen starben unmittelbar an den Folgen der harten Arbeit oder durch Steinschläge. An die Opfer der NS-Zeit erinnern auf österreichischer Seite zwei Steintafeln am Tunnelportal. In Slowenien steht ein Denkmal. Es befindet sich zirka einen Kilometer hinter der Staatsgrenze neben der Straße.

Dem Verkehr anno dazumal ist das Technikmuseum Historama am Fuß des Loiblpasses in Ferlach gewidmet. Auf 2 200 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind historische Fahrzeuge aller Größen zu bewundern – bis hin zu Straßenbahngarnituren und Graf Khevenhüllers ausschließlich mit Muskelkraft betriebener Flugmaschine aus dem Jahr 1913. Geöffnet hat das Museum nur in den Sommerferien (Anf. Juli – Anf. September): Di – Fr 13–17 Uhr, Sa und So 11–17.15 Uhr.

EINZIEDLARCA, TURŠKA JAMA, TÜRKENSCHANZE

TÖDLICHES VERSTECKSPIEL

Dies- und jenseits der heutigen Grenze zu Slowenien zogen im 15. Jahrhundert plündernde türkische Reiterhorden von Dorf zu Dorf. Die Bevölkerung versteckte sich vor ihnen – nicht immer erfolgreich – in zugemauerten Höhlen.

Von den unzähligen grausigen Geschichten, die sich um die sogenannten Türkeneinfälle Ende des 15. Jahrhunderts ranken, ist jene über die Entstehung des Kufenstechens im Kärntner Gailtal wohl eine der blutrünstigsten. Der Sage zufolge soll es beherzten Einheimischen gelungen sein, einen Anführer der plündernden Osmanen gefangen zu nehmen. Sie brachten ihn nach Feistritz, wo sie den Fremden auf dem Dorfplatz an einen Pfahl banden. Dann ritten die Bauern einer nach dem anderen auf ihren Pferden im wilden Galopp auf den Mann zu, jeder mit einer Keule in der Hand. So erschlugen sie ihn am Ende gemeinsam und die Türken, die davon hörten, verließen fluchtartig die Gegend, um nicht ein ähnliches Schicksal zu erleiden.

Mittlerweile weiß man, dass das Kufenstechen einen ganz anderen Ursprung hat. Der Brauch im unteren Gailtal, bei dem bis heute Männer aus dem Ort an einem Pfahl vorbeireiten und mit Eisenkeulen auf ein verkehrt aufgehängtes Holzfass eindreschen, geht laut Forschungen des Historikers Peter Wiesflecker auf mittelalterliche Ritterspiele zurück. Die über Jahrhunderte weitererzählte und wahrscheinlich zusätzlich dramatisierte Geschichte vom erschlagenen Gefangenen hat dennoch einen kleinen wahren Kern. Sie ist ein Beispiel dafür, wie groß die Angst vor den Türken war. Um das Trauma zu bekämpfen, musste eine Heldensage her.

„Schutzraum“ zur Zeit der Türkeneinfälle: die Turška jama bei Jesenice

Solche Märchen finden sich auch in der offiziellen Geschichtsschreibung des ausgehenden Mittelalters. Meist wurden sie von Adeligen in Auftrag gegeben, um die Biografie des eigenen Stammbaums zu „pimpen“. Erst im 20. Jahrhundert haben Historiker durch mühsame Faktenchecks herausgefiltert, was tatsächlich passiert ist. Übrig bleiben – bei der Bedrohung wurde ebenfalls gerne übertrieben – immerhin noch fünf Türkeneinfälle in Kärnten und in der heute slowenischen Region Krain zwischen 1473 und 1483. Es handelte sich dabei um keine Eroberungsfeldzüge im klassischen Sinn, sondern um Überfälle mit einem, wie man es im 21. Jahrhundert nennen würde, terroristischen Hintergrund. Das Osmanische Reich hatte sich damals gerade Teile des Balkans einverleibt und verbreitete, um seine Position langfristig zu festigen, mit kleineren Raubzügen über die Grenzen hinaus bewusst Furcht und Schrecken.

Die Taktik ging auf. Ihr brutales Vorgehen und ihre Geländegängigkeit brachten den türkischen Reiterscharen rasch den Beinamen „Renner und Brenner“ ein. Was ihnen an Vorräten oder Wertgegenständen in die Hände „fiel“, wurde geplündert. Wer sich ihnen in den Weg stellte, wurde niedergemetzelt oder versklavt. Die Mehrheit der Bevölkerung war den Osmanen – und da lügen die Sagen nicht – hilflos ausgeliefert. Der Adel hatte sich hinter den Mauern seiner mächtigen Burgen verschanzt, die von den mit Speeren, Säbeln und Bogen bewaffneten Räubern nicht angegriffen wurden. Befestigte Gotteshäuser, sogenannte Wehrkirchen, boten nur zum Teil Schutz. Manchmal gingen sie ebenfalls in Flammen auf.