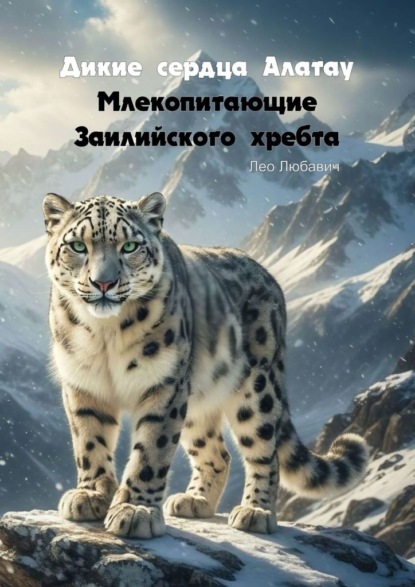

Дикие сердца Алатау. Млекопитающие Заилийского хребта

- -

- 100%

- +

© Лео Любавич, 2025

ISBN 978-5-0068-4567-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Если вы думаете, что горы – это лишь молчаливые гиганты из камня и льда, вы ошибаетесь. Горы дышат. Горы живут. И хребет Заилийского Алатау – это не просто гряда вершин, это живой ковчег, плывущий сквозь века, и на его палубах разыгрывается вечная драма жизни.

Здесь, под сенью тянь-шаньских елей и на альпийских лугах, нашла свой дом целая республика зверей – пятьдесят восемь народов, говорящих на языках шорохов, рыка и беззвучного полета. Это целый мир, живущий по своим строгим и мудрым законам.

Самые многочисленные его обитатели – это вечно спешащие, суетливые племена грызунов. Семнадцать их кланов – от серого сурка, встречающего рассвет оглушительным свистом, до крошечной тянь-шаньской мышовки, что шмыгает в траве, словно живой комочек мха, – составляют основу этой горной жизни. Они – пульс Алатау, его нервная, трепещущая система.

За ними по пятам следует тень. Пятнадцать ликов хищников, от могучего медведя до юркой каменной куницы, воплощают закон равновесия. Они – стражи и судьи этого мира. Они не знают жестокости, лишь инстинкт, отточенный тысячелетиями.

А когда на землю спускается бархатная ночь, воздух наполняется иным движением. Двенадцать видов рукокрылых, бесшумных духов ночи, вылетают на охоту. Их крылья – словно ожившие лоскуты тьмы, их мир – это мир эха и невидимых троп.

Большинство обитателей этого каменного царства не знают покоя. Две трети его населения ведут свою жизнь круглый год, не кланяясь ни зною, ни стуже. Стада копытных переходят с пастбища на пастбище, хищники следуют за ними, а крошечные бурозубки прокладывают свои тоннели под снегом.

Но когда приходит зима, великий белый художник, и накрывает склоны своим саваном, часть этого мира засыпает. Словно по тайному сигналу, природа говорит: «Замри». И они замирают. Медведь, бурый владыка ущелий, уходит в свою берлогу, чтобы видеть сны о меде и малине. Барсук, основательный и хозяйственный, сворачивается клубком в своей глубокой норе. Даже ежи, ушастый и обыкновенный, прячут свои иголки под покровом листвы и грезят до первой весенней капели. Все летучие мыши, эти дети сумерек, складывают свои кожистые крылья, словно старинные веера, и погружаются в долгое, холодное оцепенение.

Самая же величественная пьеса, которую разыгрывают горы, – это Великая Вертикальная Кочевка. Это не просто миграция, это ритм дыхания самого Алатау.

С первым глубоким снегом высокогорье замирает. Травы, еще вчера бывшие сочным пиром, теперь лежат под непробиваемым панцирем. И тогда копытные – гордые архары, изящные косули, могучие маралы – начинают свой путь вниз. Они спускаются в пояс хвойного леса, где еще можно найти корм и укрытие от ледяного ветра. А за ними, словно призраки, скользят те, чья жизнь зависит от их жизни. Снежный барс – серая тень на фоне серых скал, волк – неутомимый бегун, и рысь, чьи глаза горят зеленым огнем в сумерках. Они не преследуют, они следуют древнему закону: где жизнь, там и охота.

А весной начинается обратный путь. Едва первые проталины обнажат молодую, изумрудную зелень, звери устремляются вверх, к солнцу, к свежему ветру, к альпийским лугам, которые вот-вот взорвутся миллионами цветов.

Но есть в этой книге жизни и страницы, вырванные навсегда. Есть голоса, которые замолчали. Еще в прошлом веке по этим ущельям бродил туранский тигр – огненный призрак, чей рев заставлял трепетать камни. И огненной рекой неслись по склонам стаи красных волков, умных и безжалостных охотников. Теперь их нет. Их следы замело время, а их рык и вой превратились в легенду, в тихий шепот ветра.

Туранский тигр

Он уходил не так, как уходят другие звери – прячась, уступая место более сильным, растворяясь в эволюции. Нет. Он уходил, как уходит божество, в которое перестали верить. Его уход был не исчезновением, а испарением, превращением из живой плоти в легенду, из рыка – в шепот ветра в тугаях. Имя ему было туранский тигр.

Он был душой речных долин, владыкой тростниковых джунглей, огненным призраком, скользящим сквозь заросли Прибалхашья и в лабиринтах дельты Амударьи. Его шкура цвета закатного солнца, испещренная узкими, словно нарисованными тушью, полосами, была идеальным камуфляжем в этом мире золотистого камыша и выжженной земли. Он был не просто хищником. Он был воплощением самой дикой, неукротимой силы этой земли.

Но пришли иные времена. Человек, вооружившись огнем и сталью, решил, что в его новом мире нет места для такого божества. И началась охота не на зверя – на саму душу дикой природы.

Летопись его ухода – это хроника последних вздохов, разбросанных по карте, словно капли крови.

К 1948 году в казахских степях его песнь замолчала навсегда. Балхашские тугаи, еще помнившие его тяжелую поступь, осиротели. Король ушел, оставив трон пустым.

Годом ранее, в сорок седьмом, на протоке Казахдарьи, в местечке Караул-Кум, раздался выстрел, ставший эпитафией. Охотник по фамилии Мякишев, возможно, и не осознавал в тот миг всей значимости своего деяния. Для него это был лишь трофей, крупный зверь. Но его пуля поставила точку в многовековой летописи. Она оборвала последнюю нить, связывавшую тигра с дельтой великой реки.

Но призрак так просто не умирает. Он еще долго бродил по границам человеческой памяти. Биологи, пограничники, старые жители Термеза клялись, что видели его и в сорок восьмом. Был ли это последний из рода, из последних сил цеплявшийся за жизнь? Или это уже была лишь тень, мираж, отчаянное желание видеть то, чего уже нет? Мы никогда не узнаем. Его последние следы были похожи на строчки тающего письма – вот они есть, а вот их уже смыла вода времени.

Официальный же реквием прозвучал позже, в 1958 году, и не там, где он был рожден, а в последнем своем убежище – таджикском заповеднике «Тигровая балка». Само название этого места теперь звучит как насмешка, как памятник на могиле, где никто не похоронен. Там была зарегистрирована последняя встреча. Не выстрел, не рев, а просто встреча. Взгляд человека и взгляд последнего в мире туранского тигра. Что было в этих глазах? Вековое достоинство? Обреченность? Или немое прощение нам, его палачам?

После этого – тишина.

Туранский тигр не вымер. Его истребили. Мы вырвали эту огненную страницу из книги бытия, оставив после себя лишь пустые тугаи и названия на картах, которые теперь звучат как эхо из другого мира.

Иногда, когда ветер гуляет в высоких тростниках по берегам Амударьи, кажется, что можно услышать его беззвучную поступь. Это не зверь. Это бродит его память, его неупокоенный дух. Дух мира, который мы потеряли навсегда.

Красный волк

Природа, в своей бесконечной мудрости, порой создает шедевры из противоречий. Она берет силу и дерзость волка, смешивает их с хитростью и изяществом лисицы, добавляет толику осторожности шакала и выковывает в своем горниле существо, подобного которому нет. Имя ему – красный волк.

Он – сплав огня и тени, живое пламя, бегущее по горным склонам. Взгляните на него: он меньше серого волка, но в его жилах течет та же древняя сила. Его тело, чуть больше метра в длину, кажется коротким и сбитым, но оно создано для неутомимой погони. Шерсть его – густая, длинная, цвета осеннего леса и заката – могла бы принадлежать лисице, как и роскошный, пушистый хвост, что следует за ним рыжим шлейфом. Но его голова – это голова волка. Лобастая, мощная, с большими, чуткими ушами, улавливающими малейший шорох, и узкой, почти лисьей мордой, в которой горит умный и дикий взгляд.

За ним тянется репутация жестокого убийцы, но это лишь грубый набросок, сделанный страхом. Истина, как всегда, сложнее и прекраснее. Красный волк – это прежде всего семья.

Их стая – не свора, а клан, насчитывающий от пяти до дюжины душ. Это не случайное сборище, а разросшаяся семья, где правит не право сильного, а закон верности. Пара здесь создается однажды и на всю жизнь – союз, скрепленный не только инстинктом, но и преданностью. Внутри клана царит удивительная гармония. Здесь нет драк за кусок мяса, нет агрессии. Забота о потомстве – священный долг всей стаи. Когда в логове появляются на свет восемь, а то и больше слепых щенков, их кормят не только родители. Любой взрослый волк готов отрыгнуть для них полупереваренное мясо – самый ценный дар.

И есть в их повадках одна деталь, которая стирает образ безжалостного хищника и рисует портрет мудрого родителя. Взрослые волки приносят в логово не только мясо. Они приносят детям ревень – его сочные, терпкие стебли, богатые витаминами. В этом простом жесте – вся глубина их заботы, древнее знание о том, что нужно для жизни не только сила, но и здоровье.

Когда щенки подрастают и впервые покидают логово, стая становится их щитом и школой. Им позволяют есть первыми, их игры охраняют чуткие взрослые. В пять месяцев они уже почти не отстают от стаи в весе, а в восемь – юные охотники впервые принимают участие в великом таинстве погони.

А охота красного волка – это поэма движения и стратегии. Они охотятся днем, заливая склоны своим рыжим сиянием. На мелкую дичь волк выходит в одиночку. Но когда цель – марал, косуля или дикий кабан, в дело вступает весь клан. Это не слепая ярость, а холодный расчет, симфония инстинкта. Они не быстрее своей жертвы, но их выносливость безгранична. Они будут гнать зверя час, два, пока тот не выбьется из сил. Их тактика безупречна. Растянувшись дугой, они отрезают жертве пути к отступлению, флангами поджимая ее, выгоняя на открытое место или, что еще коварнее, на гладкий лед замерзшей реки, где копыта становятся беспомощны. Их сплоченность такова, что стая из двадцати зверей способна бросить вызов буйволу и дать отпор даже тигру, защищая свои угодья.

Когда-то и горы Заилийского Алатау знали его огненный след. До середины прошлого века он был редким, но полноправным жителем этих вершин, единственным представителем своего гордого рода на огромных просторах.

А потом… тишина.

Пламя погасло. Вот уже более сорока лет ни один достоверный свидетель не видел его на земле Казахстана. Он не ушел, не откочевал. Он растворился, стал призраком, легендой. Ученые теперь говорят лишь о «возможности заходов» из-за пределов страны. Он перестал быть нашим. Он стал гостем из прошлого, тенью на границе.

Что мы потеряли вместе с ним? Не просто зверя. Мы потеряли частицу дикого, огненного сердца этой земли. Мы потеряли целую вселенную, построенную на верности, семейных узах и безупречной охотничьей стратегии. И теперь о нем напоминает лишь ветер, поющий в пустых ущельях свою рыжую песнь. Песнь о волке, который был похож на лисицу, но был самим собой – неповторимым шедевром природы, который мы не сумели сберечь.

Когда стоишь на перевале, глядя на эту вечную красоту, понимаешь: Заилийский Алатау – это не просто горы. Это живая душа. И наша задача – не просто быть наблюдателями, но стать ее хранителями. Чтобы будущие поколения тоже могли услышать ее дыхание и прочесть ее великую книгу жизни.

Насекомоядные

Ушастый ёж

Есть в предгорьях Заилийского Алатау создание, которое, кажется, было придумано не суровой эволюцией, а добрым сказочником. Если обыкновенный ёж – это угрюмый лесной отшельник, вечно насупленный и готовый свернуться от всего мира, то его степной собрат – полная ему противоположность. Позвольте представить вам ушастого ежа – степного эльфа с душой воина.

Его главное сокровище, его знамя и его локаторы – это уши. Не просто уши, а два бархатных паруса, почти пятисантиметровой длины, которые улавливают малейший шорох в ночной тишине. Они торчат над его аккуратным панцирем, придавая зверьку вид вечно удивленного и бесконечно любопытного существа. В этих ушах – вся его суть: они слушают не только приближение жука или песчанки, но и само дыхание сухой земли, которой он принадлежит.

В нем все изящнее, чем в его лесном родиче. Иголки короче и уложены так ровно, будто над ними поработал искусный мастер. Панцирь не скрывает его всего, оставляя на виду мягкое, светлое брюшко, проворные лапки и почти всю голову с большими, как смородины, глазами. Он не прячется от жизни за крепостной стеной из колючек. Он смотрит на мир прямо.

И мир отвечает ему суровыми испытаниями. Но наш эльф – не из робкого десятка. Когда надвигается опасность, он редко прибегает к пассивной обороне, сворачиваясь в шар. О нет, его тактика иная. Он подгибает голову, выставляет вперед свои иглы, словно пики, и издает грозное шипение. Это поза не жертвы, а дуэлянта. Он готов дать бой, уколоть, проучить обидчика.

В его крови течет древняя магия степей. Он – живой философ-стоик, способный неделями обходиться без воды и пищи, черпая силы из скрытых резервов своего маленького, но выносливого тела. Он почти невосприимчив к перегреву, словно носит в себе частичку прохладной ночи даже под палящим солнцем. И самое поразительное – в его жилах течет противоядие. Яды гадюки, пчел и ос для него – лишь досадная неприятность. Там, где пало бы животное в сорок пять раз крупнее, этот кроха лишь фыркнет и пойдет дальше по своим делам.

Его царство – это сухие долины рек, пологие нагорья, поросшие полынью и эфемерами. Он избегает влажных лесов и тенистых оврагов, его душа принадлежит открытым, продуваемым ветрами пространствам. Здесь он – король. В сумерках близ поселка Чилик можно за час встретить пять, а то и семь этих деловито снующих созданий.

Каждый из них – одиночка, хозяин своей небольшой вселенной. Днем он спит в норе – простом, честном жилище без излишеств: ход длиной в метр и небольшая спальня на глубине вытянутой руки. Иногда, ближе к холодам, они могут образовать нечто вроде коммунальной квартиры: вход один, но у каждого своя «комната». Так они готовятся к Великому Сну, который длится с октября по апрель, пока горы не стряхнут с себя ледяное оцепенение.

А ночью начинается охота. И это не бесшумное преследование, а целый спектакль! Ушастый ёж – охотник шумный. Он сопит, фырчит, шуршит травой так, что его слышно за десятки метров. Он полагается не на хитрость, а на свое феноменальное обоняние. Если же у крупной добычи сойдутся несколько ежей, они не станут драться молча. Окрестности огласятся пронзительными, жалобными воплями и яростной бранью – каждый будет доказывать свое право на кусок, пытаясь перекричать соседа.

Весной сухие степи наполняются не только ароматом трав, но и зовом любви. После долгой спячки самка приносит в мир от трех до шести крошечных, слепых комочков весом не больше десяти граммов. Они рождаются голыми, но уже через несколько часов их спинки покрываются первыми, мягкими, как пух, иголочками. Всю заботу берет на себя мать. Она – их мир, их тепло, их защита. Уже через неделю крохи, чувствуя чужое прикосновение, смешно фыркают и пытаются свернуться, подражая взрослым. К двум месяцам они становятся самостоятельными, но не спешат покидать мать, часто оставаясь с ней до следующей весны, постигая мудрость выживания в этом прекрасном и суровом мире.

Таков он, ушастый ёж. Маленький эльф с ушами-локаторами и сердцем воина. Он – живое доказательство того, что истинная сила заключается не в размере и не в броне, а в удивительной способности быть частью своей земли, дышать с ней в унисон и принимать ее законы с отвагой и достоинством.

Обыкновенный еж

Когда последние лучи солнца тонут в кронах деревьев и лес погружается в бархатную синеву сумерек, из-под старого корня, из гущи папоротника, выходит он. Не герой эпоса, не властитель лесных троп, а тихий страж времени, крохотный осколок древности, сгусток ночной жизни размером не больше человеческой ступни. Его имя – ёж обыкновенный, но в этом «обыкновенном» сокрыта тайна тридцати миллионов лет эволюции.

Он – живая цитадель. Его спину и голову венчает корона из шести тысяч полых, острых как иглы, копий. У юнца их вдвое меньше, но и этого достаточно, чтобы мир понял: к нему не стоит прикасаться без уважения. Эти иглы – не вечная броня; раз в три года, без спешки и суеты, он меняет свой доспех, как рыцарь, готовящийся к новому походу. Между ними, словно подлесок в сосновом бору, растет редкий, тонкий волос, а под этой неприступной крепостью скрывается теплое, уязвимое тельце и крохотный, почти незаметный трехсантиметровый хвост – последнее напоминание о том, что даже самый защищенный в мире зверь имеет свою ахиллесову пяту.

Ночь – его стихия. Одинокий философ и неутомимый бродяга, он выходит на свой промысел. Мир для него – не картина, а мозаика запахов и звуков. Его глаза видят лишь тени и силуэты, но влажный, вечно подрагивающий нос читает запахи земли, как открытую книгу. Он слышит хруст хитина жука под слоем листвы, писк зазевавшейся мыши, скольжение дождевого червя в рыхлой почве. За ночь его маленькие лапки, каждая с пятью проворными пальцами, отмеряют до трех километров лесных троп. Его ужин прост и честен: насекомые, гусеницы, слизни, иногда – лягушка или горсть спелых ягод.

Забудьте сказки, что рисуют его с яблоком на спине. Ёж – не садовник и не запасливый кладовщик. Единственное, что он может унести на своих иглах, – это сухой лист, случайно зацепившийся во время обустройства гнезда. Его мудрость не в запасах, а в умении находить пропитание здесь и сейчас.

В его крови течет древняя алхимия, неподвластная другим. Там, где мышьяк, опиум или синильная кислота несут мгновенную смерть, его организм лишь пожмет плечами. Эта стойкость позволяет ему вступать в поединок даже с гадюкой, чей яд для него опасен, но не смертелен. Он – маленький стоик, принимающий вызов природы с невозмутимым хладнокровием.

Его язык – это фырканье, недовольное ворчание, сердитое клацанье зубами, когда что-то идет не по его плану. Но для сородичей, с которыми он изредка пересекается в ночи, у него припасен особый сигнал – тонкий, едва уловимый свист, пароль ночных странников.

Но даже у такой крепости есть брешь. Коварная лиса знает его тайну. Не в силах пробить игольчатую броню, она катит свернувшийся клубок к воде. Там, пред лицом другой стихии, ежу приходится развернуться, и в этот миг он становится беззащитен.

Когда температура воздуха опускается до шести градусов тепла, в его теле срабатывает древний, не зависящий от его воли механизм. Это не его выбор, а приказ самой природы. Сердце, летом бившееся с яростной скоростью 180 ударов в минуту, замедляет свой бег до едва слышного, ледяного шепота в 20—50 ударов. Чтобы пережить эту малую смерть, ему нужно накопить не менее полукилограмма веса – его билет в следующую весну. Он не роет нор, а находит приют в пустотах под корнями, в покинутых лабиринтах грызунов, и засыпает, доверяя свою жизнь великому круговороту.

Весной жизнь возвращается. Самка в одиночку воспитывает потомство. Ежата рождаются слепыми, розовыми, с мягкими, спрятанными под кожей иголками. Но уже через час их броня начинает свой путь наружу – сперва нежная и гибкая, она быстро твердеет, готовя малышей к встрече с большим и не всегда дружелюбным миром.

Иногда, раз на тысячу случаев, природа создает чудо – ежа-альбиноса, белого призрака в ночном лесу. Он живет недолго, в среднем четыре года, хотя мог бы прожить и восемь. Слишком много опасностей таит в себе мир.

И глядя на этого маленького, фыркающего обитателя наших садов и лесов, трудно поверить, что когда-то в Древнем Риме его разводили ради мяса. Теперь мы выставляем ему блюдечко с молоком, не зная, что этот добрый жест приносит ему лишь страдания – взрослый ёж не способен его переварить.

Так он и живет – древний, как холмы, мудрый, как сама природа, и уязвимый, как все живое. Он – не просто животное. Он – напоминание о том, что самая надежная броня не всегда спасает от хитрости, а великая сила может скрываться в самом малом.

Малая бурозубка

Там, где склоны Заилийского Алатау облачаются в изумрудные мантии трав и кустарников, где воздух на высоте двух с половиной тысяч метров звенит от чистоты, живет тайна. Она не кричит о себе с вершин, не оставляет глубоких следов на тропах. Она – лишь дрожь в траве, бархатная молния, промелькнувшая под сенью талгарской ели. Имя ей – малая бурозубка.

Взгляните на нее, если успеете. Крошечный сгусток неукротимой энергии, облаченный в бурый мех. Остренькая, вечно движущаяся мордочка, словно пытающаяся вдохнуть все запахи мира сразу. Глазки-бусинки, в которых отражается не страх, а вечная, неутомимая забота. Она кажется идеальной добычей, мимолетной закуской для тех, кто правит этим миром силой и размером. Лиса, бесшумно ступающая по лесной опушке, хорек, скользящий меж корней, даже мудрая сова, парящая в ночи, – все они видят ее. И все они предпочитают отвернуться.

В этом крохотном тельце сокрыта великая алхимия выживания, невидимая броня, сотканная не из стали, а из запахов и вкусов. Представьте лису, что в азарте охоты все же хватает проворный комочек. Мгновение – и хищница брезгливо отряхивается, выплевывая добычу. На ее языке остался горький урок. Бурозубка носит на себе свой главный секрет – едкий мускусный росчерк, который ее кожные железы оставляют в воздухе. Для нашего, человеческого носа, это лишь намек, едва уловимая нота. Но для острого обоняния хищника – это оглушительный крик: «Не тронь! Я – яд!».

Ее тело – живой сосуд с токсинами, делающими ее плоть не просто невкусной, но и опасной. Но и это не все. Некоторые из этих крох хранят еще более грозное оружие – каплю алхимического яда в своей слюне. Этой каплей они парализуют шустрых насекомых и червей, превращая охоту в точный и выверенный ритуал. Но для того, кто решится съесть саму бурозубку, этот яд становится последним предупреждением, сигналом об отравлении, который инстинктивно считывает любой хищник.

И даже если бы не было этого химического щита, вступает в силу холодный расчет природы. Бурозубка – это уравнение выживания, которое не сходится в пользу охотника. Потратить драгоценную энергию, чтобы изловить эту юркую, непредсказуемую искорку жизни, а взамен получить лишь жалкий грамм мяса с привкусом горечи? Нет, мудрость хищника заключается в том, чтобы не вступать в заведомо проигрышную битву. Лучше найти мышь – простую, понятную, сытную.

Ее жизнь – вспышка. Год, может, два. За это короткое время ей нужно успеть все: найти пищу, вывести потомство, прожить свою маленькую, но яростную жизнь. У нее нет времени на страх. Поэтому природа не дала ей ни мощных когтей, ни острых клыков. Она даровала ей нечто более совершенное – саму свою суть как оружие.

Вы найдете ее не везде. Она избегает чистых, залитых светом лугов и разреженных степей. Ее мир – это густые заросли, уютные поляны на краю леса, осыпи камней, где можно спрятаться. Она – дитя полутени и тайных троп.

Так и живет она, неприкасаемая. Сердце-колибри в крошечной груди, вечный двигатель в мире гигантов. Она не царица зверей, не гроза лесов. Она – тихий, бархатный призрак, живой парадокс, который доказывает, что в великой книге природы самые важные строки порой написаны самым мелким шрифтом. И что истинная сила не ревет, а шепчет.

Тяньшанская бурозубка

В сердце Азии, там, где каменные хребты Заилийского Алатау подпирают само небо, живет существо, которое и есть душа этого сурового края. Его не найти в просторных долинах или на залитых солнцем лугах. Его царство – выше, там, где воздух резок и чист, на высоте от полутора до трех тысяч метров. Это мир вековых ельников, чьи лапы хранят вечную тень, мир пахучих арчовников, цепляющихся за скалы, и хаотичных россыпей камней, где каждый валун – свидетель тысячелетий. Здесь, в этом вертикальном мире, правит тяньшанская бурозубка.

Она – не более чем невесомый комочек жизни, пять, может быть, десять граммов живого тепла. Но в этой миниатюрности заключена вся стойкость гор. Ее облик – это палитра самого ландшафта. Летом, когда склоны покрыты бурыми травами и серой пылью камней, ее спинка повторяет эти оттенки. Зимой же, когда тени становятся длиннее, а мир готовится к снежному безмолвию, ее мех темнеет, сливаясь с промерзшей землей и темной хвоей. Лишь брюшко остается серовато-белым, как далекие, нетронутые ледники на вершинах, а хвост – темный сверху и светлый снизу – словно пограничная линия между землей и небом.