- -

- 100%

- +

MUNDO MEZQUINO

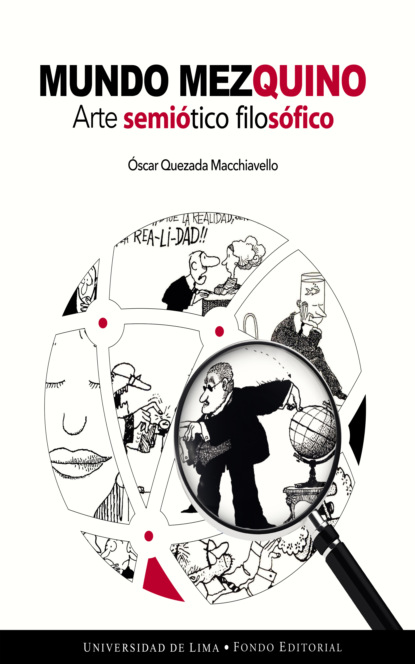

La situación es semejante. Un viejo sentado en una «butaca» (banca como de parque), pequeñas gafas, terno, bastón, es estimulado por personajes que «pasan» e involuntariamente lo llevan a sumirse en la nostalgia: de inmediato se pone a imaginar, por semejanza, escenas pasadas de su vida. Sin duda, acepta la irreversibilidad del tiempo como operador trascendente. El personaje de la historieta anterior no quería aceptar la aparición de la muerte, quería excluirla de la «película» de su vida. En este caso, la complacencia en lo que ha sido no se ve amenazada, al menos en la superficie, por la pérdida de sentido; aunque se trata de un personaje que no se mueve de su posición y que, más allá de sus intenciones inmediatas, como cualquier hombre viejo, está en espera de la muerte.

Pero el relato no enfatiza la espera, sino la nostalgia. Las tres primeras viñetas establecen una relación entre el protagonista y un niño: en la primera, este viene a lo lejos, desde el horizonte. En la segunda, se acerca al centro de campo: el abundante pelo le tapa la frente, delante del protagonista juega con un robot tipo oruga dirigiéndolo con un control remoto que lleva en las manos. En la tercera escena, el viejo «se abre como cavidad»: presenta una huella diegética de su «pasado» cuando la enunciación recurre textualmente al globo humo. Ese enunciado icónico-temático es un marcaje que el cuerpo-envoltura del niño deja en el cuerpo-cavidad del viejo: representa al recuerdo mimético de lo que fue su propio cuerpo-envoltura «cuando niño». Se imagina a sí mismo jugando con un aro al que controla con una varilla; por supuesto, vestido a la usanza de su tiempo, boina, camiseta de cuello grande, corbatín, botas grandes. Para el niño, «el aro y el globo son casi mágicos. […] cuenta el gesto, el acto, el “hacer” el círculo. No hay más periodo que el de la primera infancia para sentir lo circular, lo que hace la vuelta, que comprende la salida y el regreso» (Michaux, 2006, p. 59).

Aquí hay una primera escansión rítmica que cierra esa primera secuencia y abre una segunda, compuesta también de tres escenas: cuarta viñeta, a lo lejos alguien viene desde el horizonte; quinta, ya llegó al centro, en cuanto espectadores lo reconocemos como un joven vestido a la usanza militar; y sexta, el cuerpo-envoltura del joven ha dejado su impronta en el cuerpo-cavidad de nuestro protagonista, observador asistente, quien se imagina a sí mismo, tal como en el recurso mimético anterior, envuelto con un gran quepí y un uniforme militar, espada, botas grandes. Segunda escansión rítmica: cierre de la segunda secuencia, apertura de la tercera. Sétima viñeta, una mujer viene desde el horizonte. Octava, ya llegó al centro, es una joven hermosa, de pelo claro, largo, lacio, extendido al viento, rostro gracioso, con un vestido corto, muy apretado, que deja ver sus formas curvilíneas, cartera, zapatos de taco. Novena, el protagonista no imagina nada, como temblando y sacando la lengua lleva la mano derecha al bolsillo de su saco. La huella motriz de esa acción queda marcada en las líneas cinéticas de temblor que nimban su brazo, las cuales, conjugadas con la lengua afuera en la comisura de los labios, dan cuenta de la representación iconográfica de un haz sensorio-motor. Décima: ojos bien abiertos, manos cruzadas, bastón inclinado entre las piernas y…un gran chupón en la boca.

Relato(talidad): «Riesgo y alegría de la salida. Necesidad de regresar enseguida. La ida y la venida, el círculo, forma a la vez de impulso y de refugio (el niño no está todavía libre de la aprehensión de estar perdido un día, fuera del medio familiar que no podrá reencontrar)» (Michaux, 2006, p. 59). Forma a la vez de desembrague y de embrague. La ambivalencia semántica de la hermosa joven es tal que desencadena un impulso sexual de adulto y, a la vez, lo neutraliza. Pesa más el miedo a perderse en la impotencia y la respectiva demanda de refugio; cuyo objeto-emblema, por condensación, es el chupón-teta.

El ejercicio del viejo consiste en poner el pasado en perspectiva y en reapropiárselo desde el interior en cuanto experiencia. Ese ejercicio, operado mediante la diégesis de la imaginación, merced a un evento, sufre en la última escena un cortocircuito, un cambio casi catastrófico que lo lleva a remontarse al no-tiempo primordial en el que era un «bebé de teta». De la reconfiguración de su existencia, que hace de ella experiencia pasada y presente, pasa a una rotunda desfiguración (o «desiconización»): la intensidad sexual de esa presencia femenina lo ha captado al extremo de ya no solo no poder imaginar nada del pasado, sino de adoptar una conducta sorprendentemente regresiva que lo ha convertido en un simulacro de actante lactante (esto es, en puro mí-carne, no sujeto que ha olvidado totalmente su sí mismo sumido en la moción íntima del chuponeo).

Su presente se hunde en un pasado pulsional que ni siquiera puede reconocer figurativamente como pasado (acto a cargo del espectador). No es necesario abundar en el chupón como sustituto del seno materno3. El viejo chupa, como si fuese bebé, su chupón-teta, adminículo que, además, lleva «a la mano»4. Esa súbita compulsión de chupar suspende por completo el tiempo de la existencia y, a la vez, minimiza el tiempo de la experiencia, haciéndolo repetitivo y sin horizonte. Queda, no obstante, un residuo animal del orden del viviente, pero que no sigue ningún curso, ningún proceso. Esa repentina remisión a la actividad instintiva de chupar conlleva una tranquilizadora operación pasional que clausura el futuro y enlaza la muerte con el útero. Se puede interpretar como apelación a un refugio eterno, «fuera-del-tiempo», situado en una edad de oro individual: espacio liminal entre muerte y vida.

Estímulo-recuerdo, estímulo-recuerdo, estímulo-trastorno: a la tercera, un mecanismo se desajusta, algo «se cae», y eso causa risa. En las dos primeras secuencias, el protagonista navega por el tiempo que transforma, da continuidad al estímulo con el recuerdo. En la tercera el estímulo lo trastorna. Lo hace «salir del tiempo». Esas «salidas del tiempo» y el abandono al tiempo que pasa dejan que exista un curso de vida, pero que no tiene ningún sentido, por lo menos en una perspectiva social (Fontanille, 2015, p. 188)5. En efecto, basta con que imaginemos qué pasaría si caminando por un parque nos encontramos con un viejo sentado en una banca, manos cruzadas, bastón entre las piernas y… un gran chupón en la boca. Solo nos quedaría comprenderlo y, de ser necesario, compadecerlo.

La imagen final, en la que los extremos se tocan: el bebé y el viejo, el nieto y el abuelo, no solo predica acerca de la indigencia y dependencia de quienes padecen esos extremos de la vida, también produce un efecto de circularidad en el relato, reforzado por el juguete del viejo cuando era niño, por la forma del humo-recuerdo y, sobre todo, por las formas curvas de la atractiva joven, cuyo cuerpo vestido, envoltura de simulación, es más pequeño que lo mostrado como cuerpo-carne, que hace del viejo pura carne.

Con la fortuna (ajena): del cielo al suelo

MUNDO MEZQUINO

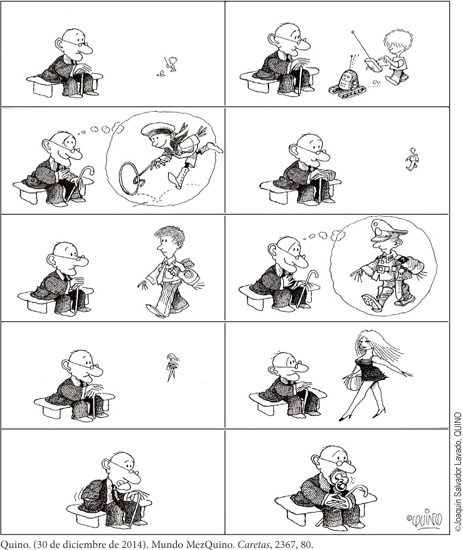

La semiosfera es la condición de la praxis enunciativa en cualquier lenguaje. En ella, como en una memoria, vibran las trazas de potenciales interdiscursos que se relacionan con los discursos que dicha praxis actualiza y realiza. De algún modo, esas trazas son integradas a la competencia discursiva de los actantes de la enunciación. Entre esos interdiscursos hay uno que proviene de la primera educación física, de las normas de higiene y de disciplina corporal; se refiere a la correcta postura del cuerpo (Pc): columna recta, pecho erguido, cuello estirado y mirada al frente, levemente hacia arriba. Esté uno sentado o de pie, el destinador ideológico prescribe su estricta observación. Por conmutación paradigmática, inferimos la incorrecta postura del cuerpo (Pi): columna encorvada hacia delante, pecho hundido, cuello contraído, mirada al suelo.

La (Pc), tónica, está asociada a valores semánticos tales como el coraje, la valentía, la alegría, la buena salud.

La (Pi), átona, está asociada a valores semánticos tales como la cobardía, el temor, la tristeza, la mala salud.

La (Pc) deviene plano de la expresión somática cuyo contenido remite a la asunción de una estrategia ganadora, optimista, ante los contraprogramas o desajustes de la vida.

En los mismos términos, la (Pi) representa la asunción de una estrategia derrotista, pesimista, ante los contraprogramas o desajustes de la vida.

En conjunto, un curso de existencia que persiste y persevera de modo sistemático en la (Pc) «pone en forma» un sintagma «vital» (plano de la expresión) y lo asocia con un conjunto de selecciones congruentes operadas sobre configuraciones (plano del contenido):

axiológicas: euforia : Pc :: disforia : Pi

temáticas: humanidad : Pc :: animalidad : Pi

existenciales: vida : Pc :: muerte : Pi

modales: deber hacer : Pc :: deber no hacer : Pi

y pasionales: alegría : Pc :: tristeza : Pi

coraje : Pc :: cobardía : Pi

A «mano izquierda» el lector tiene lo selecto; a «mano derecha», lo desechado. Por lo demás, en una perspectiva ontogenética la (Pc) se asocia a la plenitud de la /vida/ del individuo y a la conciencia atenta, mientras que la (Pi) remite a la degradación de la /vida/ y a la inconsciencia desatenta, características de la decrépita vejez terminal cercana a la /muerte/. Incluso, en términos filogenéticos, el Homo erectus, con su complejo mano con pulgar oponible-rostro, crea las condiciones de posibilidad del Homo sapiens como animal simbólico. Por lo tanto, en términos netamente evolutivos, la postura «encorvada» está más próxima a la /animalidad/, mientras que la «erecta» lo está a la /humanidad/.

Leroi-Gourhan ha consagrado a este tema una demostración particularmente cautivante. Muestra que la adquisición de la posición eréctil, en la medida en que libera los miembros anteriores de la función de locomoción, permite que toda la parte anterior del cuerpo, comprendidos los miembros superiores, se haga cargo del contacto con el mundo, y particularmente del contacto exploratorio: el conjunto de ese nuevo complejo fue destinado a «tocar». […] Ese proceso desemboca en la constitución de dos grandes conjuntos funcionales que interactúan: (i) el conjunto mano-herramienta, por un lado, y (ii) el conjunto cara-lenguaje, por otro. De la colaboración entre esos dos conjuntos nacen la mayor parte de las actividades semióticas elementales: la gestualidad, la mimogestualidad, la fonación, el grafismo y la escritura. […] En efecto, la función simbólica no emerge de la colaboración entre los cinco sentidos ya individualizados, sino, por el contrario, de la colaboración entre dos «bloques» sensorio-motores, que a su vez se coluden en el momento de la semiosis. (Fontanille, 2008, p. 122)

Líneas abajo, Fontanille (2008), dejando de lado esa manida división en cinco (o seis) sentidos, infiere que, en una perspectiva filogenética, el devenir del sincretismo polisensorial tiene prioridad, pues asegura la autonomía de la dimensión figurativa. Ese devenir, a raíz de la interacción de los mencionados «bloques», puede ser considerado intencional y significativo (p. 122).

Cabe notar en la presente historieta un juego de cohesión textual: el eje horizontal representa los vectores del encuentro social [→←]; a su vez, el eje vertical remite a los vectores que oponen el sintagma «vital» [↑] al sintagma «mortal» [↓].

Pues bien, el espectador está ante un drama escandido en tres secuencias que, temáticamente, denominamos: persuasión somática (5 viñetas)→apropiación envidiada (4 viñetas)→cólera contra chivo expiatorio (4 viñetas).

La primera secuencia sintoniza con la ponderación axiológica interdiscursiva que hemos expuesto6. El protagonista x, terno, gran nariz, rostro entre triste y preocupado, camina siguiendo la dirección (→) y adoptando la (Pi), cual tudro, cuando se cruza con el señor y, quien fisonómicamente se parece a él, pero camina altivo siguiendo la dirección (←) y adoptando la (Pc), mismo guerrero. Los estiramientos de su nariz y de su boca en direcciones contrarias y la exagerada apertura lateral de esta, que lleva la comisura de los labios casi hasta las orejas, son inscripciones que mueven a risa por lo hiperbólicas. X se detiene a verlo pasar hacia el horizonte izquierdo del espectador. Luego, queda detenido, ahora piensa mirando hacia la posición del espectador, pero sin fijar la vista en él. Está como cavilando, reflexionando. Por último, persuadido del ejemplo de y, cambia: camina altivo siguiendo la dirección (→) y adoptando la (Pc). Ha pasado, sin duda, por una transformación pasional y pragmática. La postura de y lo ha marcado, ha dejado una huella eufórica inscrita en su memoria figurativa.

En la segunda secuencia, interviene de modo «azaroso», contingente, el objeto de valor positivo por antonomasia: el dinero en billetes, símbolo casi universal de la riqueza material y del poder económico. Esa inesperada intervención, entendida como una jugada del «destino», se opone al «proyecto» anímico recién adoptado por x. El enunciador incorpora esta figura-signo con vistas a subvertir las selecciones congruentes operadas por el interdiscurso y ratificadas en la primera secuencia. En efecto, el discurso ha comenzado actualizando el interdiscurso: los valores dominantes han sido afirmados. En términos de interacción, la actitud de y ha impactado en la competencia modal del actante x, transformándola de modo tal que lo ha manipulado exitosamente, lo ha inducido a asumir una deformación y lo ha hecho hacer de otro modo. Pero ahora, en la segunda secuencia, hemos pasado al régimen del azar o del accidente, en el que ya no prima tanto la interacción como la coincidencia. El destinador de los billetes que aparecen en el suelo, entendidos como objetos de poder, es totalmente incógnito, anónimo. Un ayudante desconocido. Por generación de coherencia creemos que «alguien» ha pasado por ahí y se le han caído al suelo; en suma, los ha extraviado7. Como x, siguiendo su acostumbrada dirección (→), va mirando a lo alto, de acuerdo con la pauta de la (Pc), se dispone a pasar por encima de los billetes que están en el suelo, frente a él, sin siquiera reparar en su existencia. Luego de que x ha sobrepasado los billetes, que quedan a la izquierda del espectador, en sentido contrario (←), viene z, un sujeto «derrotado», «agarrotado», tudro, sumido en la (Pi), le cuelga la corbata, parece algo más joven. Las condiciones están dadas para que, en la viñeta siguiente, z cambie catastróficamente su estado de ánimo: encuentra los billetes en el suelo (parece que, como buen «cuadrúpedo» los hubiera olido, más que visto). No ha terminado de recogerlos cuando ya su transformación es total; su alegre excitación es tan intensa que deviene «bicéfalo»: una mirada hacia abajo, los ojos bien abiertos, la sonrisa amplia, toma un billete con la mano derecha; otra mirada extática hacia arriba con el puño izquierdo levantado, casi carcajeándose, feliz. No puede aún y ya debe creerlo. A x no le queda sino frenar sorprendido y observar como asistente muy próximo la escena de intensa alegría de z. El suertudo, levantando los billetes en alto, se pierde entusiasta por el horizonte, gratificado por su buena fortuna. X siente esa alegría ajena como burla del destino encarnado en z. Frustrado, desde su descontento, envidia el contento de z.

En el contexto de la sustentación de la pertinencia semiótica para el estudio del actante-cuerpo, Fontanille (2008) señala que no se trata tanto de enfocar los canales sensoriales como los campos sensibles. Aborda, entonces, el campo sensible del dinero y hace referencia a Ferenczi, psicoanalista que estudia las relaciones entre el olor y el dinero, articuladas en torno a la transformación del erotismo anal en amor al dinero (como se citó en Fontanille, 2008, p. 126). Resumamos.

El joven, ante sus malolientes heces, hace un recorrido de sublimación: desplaza su interés hacia objetos inodoros tales como, por ejemplo, las piedras; luego a las monedas, y finalmente al dinero. Merced a la sublimación, se conserva la sintaxis figural propia del olor. Dos casos explicados por Fontanille (2008) son relevantes. En ambos, el desplazamiento del olor desagradable al dinero indica que este puede ser «olfateado» sobre la persona que lo manipula. En nuestro caso, parece que puede ser «olfateado» sobre el suelo; en efecto, z se percata de su presencia por la vista, pero su postura jorobada al caminar, en la sétima viñeta, es casi la de un cuadrúpedo. Podemos imaginar, pues, una sintaxis figural que proporciona a los billetes la forma reconocible de un campo olfativo. Desde la perspectiva de la espacialización producida por el dibujo, en cuanto cuerpos orgánicos figurados, los «billetes», dotados de una envoltura difusa e intangible, de un aura, son la fuente de una emanación que es inhalada por el cuerpo-blanco de z; desde la perspectiva de la temporalización, la traza remanente del dinero como cuerpo orgánico sobre el cuerpo incógnito de quien lo portaba es reactualizada por el encuentro presente con el cuerpo de z, ya en la octava viñeta. Aunque para z es absolutamente irrelevante el olor del propietario preterido, sí cabe plantear, al menos metafóricamente, que ha sublimado «el desagradable olor de la pobreza».

En la tercera secuencia, x, súbitamente, sufre una transformación pasional negativa expresada en su rostro colérico y en la rígida posición de sus brazos hacia abajo con los puños cerrados. Va caminando en una postura intermedia que ya no es ni la (Pc) ni la (Pi). Mirando hacia el frente lleno de rabia: sabe amargamente que, si no le hacía caso a y, su destino hubiese sido el que «torpemente» le cedió a z (quien, después de todo, era de su «clan» de deprimidos). El mencionado espectáculo de la felicidad ajena, reservada para él si persistía en su (Pi), aumenta su frustración y su descontento convirtiéndolo en un personaje contenido por una agresividad que lo satura y sobrepasa. Va rabioso y amargo en la dirección (→), con tal complexión «muscular» que sentimos como si fuera a mayor velocidad, cuando de repente, en sentido contrario (←), un anciano, a pesar de la decrepitud corporal típica de su edad, va caminando con la mirada altiva, sonriente, apoyándose vigorosamente en su bastón (lleva sombrero, chaleco, gafas y terno); adopta, pues, en la medida de sus posibilidades, la (Pc). X se abalanza como una bestia sobre el anciano cogiéndolo del chaleco y remeciéndolo brutalmente: el espectador observa la vibración de su cabeza, el sombrero que sale disparado hacia atrás y el bastón fuera de foco. Al final, habiendo hundido sus huellas motrices en la carne del viejo, x, raudo, se pierde por el horizonte. El anciano –su sombrero y su bastón en el piso–, aún asustado, sorprendido, desconcertado, mira al espectador como compartiendo con él su inexplicable estado, todavía conmocionado por el evento del que acaba de ser víctima.

Sintagmáticamente es una historieta «clásica», de tres actos. El primero, de valor funcional, afirma los valores hegemónicos. El segundo introduce un factor desestabilizador merced al cual los valores afirmados son invertidos: a la isotopía de la «buena postura» se opone y superpone la de la «buena fortuna». De la /educación física/ como programación (con toda su deriva /moral/ y hasta /espiritual/) al/ juego del azar/ como accidente al que x no puede dar su asentimiento. En el tercer acto, esa impotencia deviene prepotencia contra alguien que le recuerda el «motivo» de su infortunio. La aparición del dinero en el camino de z provoca una sanción desde la perspectiva de esta isotopía fuente tomando como objeto aquella otra blanco. En efecto, el dinero es la palanca que permuta las selecciones congruentes elaboradas desde la semiosfera respecto a la postura corporal. Invierte de tal modo la ponderación que termina premiando la (Pi) y, con ella, la configuración pasional de la cobardía, el temor y la tristeza. Además, castiga la (Pc) y, con ella, la configuración pasional del coraje, la valentía y la alegría. En la pertinencia modal, convierte la prohibición (deber no hacer Pi) en permisión (no deber no hacer Pi); convierte la prescripción (deber hacer Pc) en débil autorización (no deber hacer Pc) y abre la puerta de una hermenéutica que relativiza los valores y su gramática: lo que es «malo» tímicamente puede resultar «muy bueno» pragmáticamente.

La irrupción del dinero, dejado ahí por un actante desconocido, es como el guiño de una modernidad materialista, hedonista, que quita piso no solo a una tradición espiritual de guerreros, sino a todas aquellas máximas de la educación física dominante.

No obstante, hay una paradoja adicional: no bien z encuentra el dinero, se va feliz por el horizonte con el cuerpo totalmente erguido mirando a lo alto los billetes que aprisiona en las manos. Entonces, ya no solo el actor que, queriendo o no, dejó ahí el dinero ha sido sujeto operador modal, en cuanto ha creado las condiciones para que z pueda hacerse con los billetes. También el dinero, en cuanto tal, deviene manipulador somático: hace que z cambie radicalmente su postura corporal. En consecuencia, la irrupción del dinero, en cuanto objeto, invierte los valores de la isotopía postural: desde la isotopía de la fortuna recompensa a la (Pi) y castiga a la (Pc); pero, una vez ocurrido eso, la figura del dinero, en cuanto sujeto, manipula a z no de un modo «doctrinal», sino «mágico», haciendo que adopte la postura «castigada». No se conforma con subvertir los valores de una doxa, también la sustituye, desde la perspectiva de su eficacia, por un automatismo emocional.

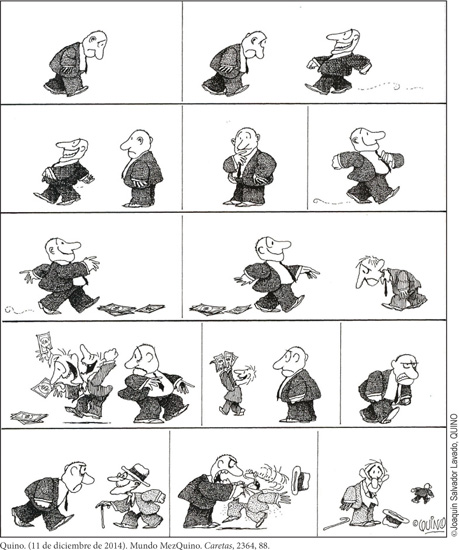

Con el futuro: fe que fue

La práctica del humor gráfico suele producir textos breves en los que se concentra intensidad afectiva, correlativa a un preciso despliegue cognitivo. En este caso, la eficacia tragicómica reside, en mucha medida, en la presentación de un potente semisimbolismo espacio-temporal articulado retóricamente mediante una alegoría que incorpora oposiciones figurativas, temáticas y, en especial, pasionales. Ese semisimbolismo, ya en términos narrativos, se sustenta en una secuencia tripartita, al modo de una pieza clásica, pero invertida. Todas aquellas relaciones y operaciones dan forma a una parodia de la desesperanza: en la fase central, emerge en el protagonista una intempestiva impronta de fe, de tono alegre; escoltada (o estrujada), antes, por su dramática desorientación y, después, por la cruda decepción causada por tristes andantes. Sin duda, una metáfora existencial de la fallida donación de sentido que angustia al hombre de nuestro tiempo al contemplar la explotación y la robotización de sus semejantes (en la que, seguro, él se presiente a sí mismo).

MUNDO MEZQUINO

Ese presente central, fugitivo y fugaz, aprisionado entre pasado y futuro, que los místicos cristianos llaman nunc fluens, hace de todo ser viviente un pasajero o, en nuestra metáfora, un caminante. De ahí el sentido del letrero como inscripción y demarcación que escinde el presente intemporal (nunc stans) en pasado y futuro. La alegoría del humorista gráfico, hegemónica en Occidente, hace del tiempo un movimiento que, por mediación del «presente fugitivo», va desde el pasado «al futuro». Nuestra semiosfera demarca un territorio eterno y nos excluye de él. El pasado parece algo que está detrás del personaje observador y que este puede mirar retrospectivamente. Y, como leemos de izquierda a derecha, también está a su izquierda. Imaginamos que la memoria pone su mira en un pasado como si este estuviera detrás de nuestro presente. El pasado limita el presente, se opone a él desde atrás, desde la izquierda, desde fuera. Y al otro lado del presente caminante, pasajero, aparece el futuro como una locación segura a la que el personaje mira prospectivamente. Límite delantero del presente, al frente, a la derecha8. Se configura, pues, una alegoría.