- -

- 100%

- +

1

¿QUÉ ES UNA ECONOMÍA?

A finales de los años cincuenta, Clarence Ayres, uno de los adalides de la escuela institucionalista en ese entonces e irreverente como él solo, en su primera clase puso en claro a sus estudiantes —yo entre ellos— la simple y sencilla noción de que la “Economía estudia la economía”. Puntualizó, además, que sin el beneficio de un sesudo inventario mal podía equipararse el primer concepto con la ortodoxia de la teoría neoclásica ni el segundo con la economía de los Estados Unidos, como rutinariamente lo venían haciendo los textos de uso común en aquellos años.1 Estas admoniciones, a pesar del tiempo transcurrido, continúan vigentes en los textos y en la enseñanza de la disciplina se utilizan hoy en día en la generalidad de las universidades del país. En este primer capítulo se deja en claro lo que para propósitos de este libro se entiende como una economía con minúscula, mientras que en el capítulo siguiente se hará igual cosa con la Economía con mayúscula.

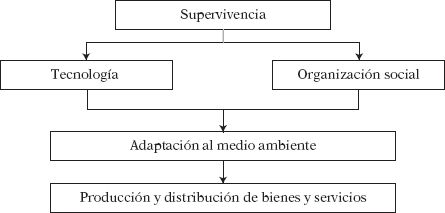

El argumento se desarrolla en cuatro secciones. En la primera se propone una versión de cómo los grupos humanos han generado sus economías. Para ello se parte del axioma que todo ser viviente debe atender, antes que nada, el imperativo de su supervivencia en términos biológicos y sociales. Se postula, para este efecto, lo que los humanos han hecho desde tiempos inmemoriales: empezar por adaptarse a un hábitat y, valiéndose de su capacidad de generar artefactos tecnológicos y de organizarse socialmente, transformar la materia bruta del universo en cosas útiles para su diario vivir, y para su prevalencia a través del tiempo. En otras palabras, no es difícil reconocer que la descripción de este empeño no es diferente a lo que se conoce en los textos contemporáneos de Economía como el problema económico de todos los tiempos. Este consiste en producir y distribuir los bienes y servicios requeridos por su población para satisfacer sus necesidades a corto, mediano y largo plazo. Se concluye, entonces, que para atender este problema de siempre, los grupos humanos han construido arquitecturas socioculturales y tecnológicas, con sus respectivas funcionalidades, identificadas aquí como sus economías. Se ilustra esta idea con un prototipo simplificado de una economía moderna.

En consonancia con esta manera de concebir el génesis de una economía, la segunda sección enfatiza en comprender que los hechos económicos nunca se dan en un vacío. Se insiste en que estos ocurren siempre dentro de contextos ecológicos y socioculturales, en procesos en los cuales la tecnología y los acontecimientos históricos han jugado papeles preponderantes. En la tercera sección, por ejemplo, se resumen las diferentes modalidades a las que la humanidad ha recurrido a lo largo de la historia para enfrentar el problema económico de siempre, y que se sintetizan como la tradición, el mandato de una autoridad central, el sistema de mercado, las economías mixtas y las estructuras dualistas.

Cuando se trae a estas cinco modalidades a espacios contemporáneos, se evidencia, según señala la cuarta sección, que todas participan en diversas proporciones de presencias y de ausencias, en tal variedad de arquitecturas socioeconómicas que queda totalmente por fuera la noción de que en este planeta puedan existir economías de talla única. Al ser esto así, de inmediato surge la necesidad, no de desechar, pero sí de ampliar la definición tradicional de la disciplina. El capítulo concluye con el enunciado con el que se trabaja en este libro:

La Economía estudia la manera como los grupos humanos se organizan para producir y distribuir los bienes y servicios requeridos para atender las necesidades de su gente, dentro de contextos conformados por sus realidades ecológicas, tecnológicas, sociales e históricas.

1.1. GÉNESIS DE UNA ECONOMÍA

SUPERVIVENCIA

En el principio fue la supervivencia; siempre ha sido la supervivencia y sigue siendo la supervivencia. El Génesis lo puso en términos inapelables: “Maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu alimento por todos los días de tu vida [...] Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra”.2

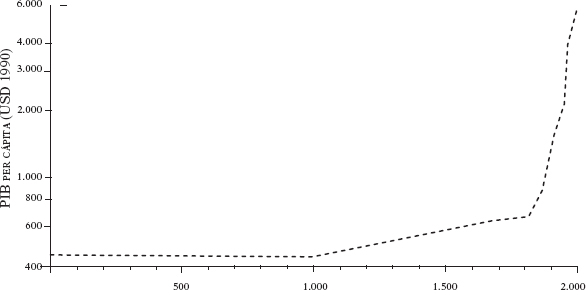

El gráfico 1.1 ilustra cómo hombres y mujeres, niños y ancianos han vivido con esta sentencia. Se observa que durante el primer milenio d. C., el PIB per cápita, en dólares de 1990, es decir, sin inflación, permaneció inalterado a un nivel de algo más de unos 400 dólares, valor que refleja el peso del pronunciamiento bíblico. Además, el Renacimiento (1500), con todos sus grandes avances en las artes y en las ciencias, trajo solo un aumento de alrededor del 20 % en ese ingreso, a partir de 1820, cuando se empiezan a sentir las fuerzas puestas en marcha por la Revolución Industrial, el PIB real per cápita pasa de unos 800 dólares, en esa fecha, a unos 6.000 dólares en el año 2000, 6,5 veces más.3

Adicionalmente, se sabe que entre los años 1950 y 1999, el PIB per cápita en todo el mundo (en dólares, de 1990) se triplicó, y la esperanza de vida promedio en los países desarrollados subió de 78 a 88 años, mientras que en los países en vías de desarrollo el aumento fue de 44 a 64 años.4 De igual manera, pese a que entre los años de 1990 y 2015 la población humana subió de 5.330 a 7.300 millones, la pobreza económica en las regiones de países en desarrollo disminuyó en más de dos terceras partes; el número de personas en situación de pobreza extrema en todo el mundo se redujo de 1.900 a 836 millones. La tasa de mortalidad infantil disminuyó a la mitad, y la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años cayó de 12,7 a 6 millones. Aun así, la escueta acción de sobrevivir sigue siendo el problema central de millones de personas que en este mundo todavía padecen de hambre crónica.5

GRÁFICO 1.1. PIB per cápita mundial, 0 a 2000 años d. C.

FUENTE: William J. Berstein, The Birth of Plenty (Nueva York: Mc Graw Hill, 2004), 18.

Cuando se considera la expresión “no solo de pan vive el hombre”,6 es decir, cuando se incorpora al concepto de supervivencia el alcance sociocultural de este, es claro que para muchos faltan varios elementos esenciales para alcanzar un “buen vivir”. La longitud de la distancia que falta por recorrer en algo se puede percibir, si, como aspiración de lo que se quisiera alcanzar, se pone en los términos con los que Mahbubul Haq, Amartya Sen y sus colaboradores definen el “desarrollo humano”:

El desarrollo humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Las personas son los beneficiarios e impulsadores del desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo.7

EL PROBLEMA ECONÓMICO DE TODOS LOS TIEMPOS

Se conoce que durante la prehistoria nuestros antepasados dedicaban prácticamente todo su tiempo hábil a la búsqueda, consecución y consumo del proverbial “pan nuestro de cada día”. Varios siglos les tomó aprender los procesos de crecimiento de las plantas y de los animales y cuando lo lograron, hace unos once mil años, encontraron que era tal el acervo de aprendizajes que habían acumulado mientras inventaban la agricultura y la ganadería que, aprovechando las ventajas de la vida sedentaria que los excedentes de alimentos hicieron posible, construyeron las grandes civilizaciones de la antigüedad.

De todos estos aprendizajes, se destacan bagajes como los siguientes. La revolución del neolítico ligó el destino de hombres, mujeres, niños y ancianos a las realidades de su medio ambiente. Desde entonces, los humanos han tenido inexorablemente que situarse en un hábitat; adaptarse de la mejor manera a sus abundancias, carencias y vicisitudes; usar esos recursos en formas muchas veces no muy inteligentes y, con demasiada frecuencia, defenderlos de los ataques depredadores de terceros.

Afortunadamente, y haciendo un uso insigne de su calidad de sapiens, comprendieron desde un principio que para atender mejor ese cúmulo de tareas, más las que fueron apareciendo en el camino, era mejor enfrentarlas no en forma individual sino colectiva, por medio de prácticas ingeniosas como la “división del trabajo”, que desde sus comienzos les trajo efectos multiplicadores sorprendentes. Rápidamente se percataron de que su “sapiencia” daba para mucho más. Así, sus experiencias y de las recompensas que la casualidad trae a las mentes preparadas, fueron generando conocimientos que, convertidos en herramientas cada vez más productivas, les permitieron transformar la materia bruta del universo en cosas útiles que no solo les aseguraran su supervivencia física, sino también una vida cada vez más llevadera.

En resumen, es evidente que lo primero que tiene que hacer cualquier ser viviente para funcionar como tal es mantenerse vivo. Y, desde que el ser humano bajó de los árboles, es igualmente cierto que ha cumplido con este destino. Mediante las organizaciones socioculturales y la tecnología que los grupos humanos hemos construido a lo largo del tiempo, nos hemos adaptado a toda clase de hábitats. Además, valiéndonos de sus recursos, ya sean abundantes o no, hemos resuelto el problema económico central que a la humanidad le ha tocado confrontar a lo largo del tiempo y del espacio: producir y distribuir los bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades y deseos de nuestra gente a corto, mediano y largo plazo.

El gráfico 1.2 permite visualizar el tránsito descrito desde la noción de supervivencia hasta la identificación del problema económico de siempre. Más adelante servirá para dilucidar los alcances de uno de los planteamientos fundamentales de este libro: que los hechos económicos siempre se dan dentro de un contexto social y, que este, a su vez, no puede tener existencia sino dentro de un contexto ecológico. No obstante, antes de llegar a estas precisiones, conviene poner en forma explícita lo que aquí se entiende como una economía.

GRÁFICO 1.2. De la supervivencia al problema económico de todos los tiempos

PROTOTIPO SIMPLIFICADO DE UNA ECONOMÍA MODERNA

Una economía es el conjunto de estructuras y funcionalidades, es decir, anatomías con sus correspondientes fisiologías, que los grupos humanos han construido en sus respectivos tiempos y espacios para resolver el problema económico de siempre dentro de contextos conformados por sus realidades ecológicas, tecnológicas, socioculturales e históricas. A manera de ilustración, se presenta un prototipo simplificado de una economía contemporánea.

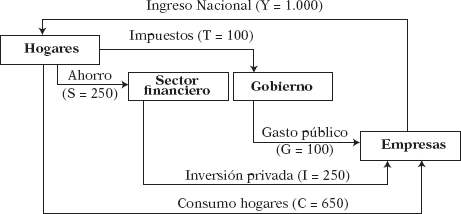

Para este efecto se apela a un dispositivo muy utilizado en los cursos de Macroeconomía: el modelo de la corriente circular, en el que participan los cuatro sectores claves de cualquier economía moderna. Estos sectores son los hogares, las empresas, el gobierno y el comercio internacional.

En el gráfico 1.3, se esquematiza la presencia e interrelación de estos sectores. Para construirlos se suponen los siguientes comportamientos de cada uno de ellos:

•Los hogares proporcionan los factores de producción que emplean las empresas para producir los bienes y servicios. Estos, a su vez, son adquiridos por los mismos hogares gracias al ingreso que reciben por pago de sus contribuciones productivas y con el cual, además, pagan impuestos y ahorran.

•Las empresas generan empleo y con correspondientes remuneraciones producen los bienes y servicios para vender a los consumidores domésticos y foráneos. Utilizan los ahorros de los hogares para invertir en el mantenimiento y en el crecimiento de sus facilidades productivas, y se encargan de realizar las exportaciones e importaciones propias de una economía abierta.

•El gobierno obtiene sus recursos a través del cobro de impuestos y los utiliza para financiar sus gastos de consumo y de inversión; esto es para pagar a sus funcionarios y proporcionar los servicios públicos y de infraestructura física y social requeridos por los ciudadanos.

GRÁFICO 1.3. Prototipo simplificado de una economía mixta y abierta (valores hipotéticos en millones de dólares)

Síntesis: Y = C + I + G + X – M S + T + M = I + G + X

Al funcionamiento de esta economía se lo puede delinear de la siguiente forma:

•Lunes por la mañana, todos quienes tienen empleo van a sus trabajos y realizan sus aportes productivos en la fabricación y prestación de los bienes y servicios que se ponen a disposición de los consumidores. A la suma total de los pagos que se hacen a la fuerza productiva empleada se le denomina ingreso nacional. Su monto, en este ejemplo, es de USD 1.000 millones y su destino inmediato son los hogares. Con este monto, los hogares pagan sus impuestos (T = USD 100 millones cobrados como retención en la fuente) y con el ingreso disponible que les queda hacen dos cosas: una parte la dedican al consumo (C = USD 650 millones) y lo que no va a este fin se convierte, por definición, en ahorro (S = USD 250 millones). Nótese que, de los USD 1.000 millones que las empresas pagaron a los hogares, USD 100 millones han ido a parar a las manos del gobierno y USD 250 millones han buscado refugio en el mercado de capitales. Esto quiere decir que tan solo USD 650 millones han regresado directamente a manos de las empresas.

•A estas alturas, la pregunta es saber qué va a pasar con esos USD 350 millones que se han filtrado de la corriente circular. Si se reincorporan a esta circulación, las empresas recuperarán todos los pagos que hicieron a sus factores productivos, se habrá vendido todo lo que se produjo y el nivel de empleo permanecerá sin cambios. Sin embargo, si esos millones no regresan, las empresas no recobrarán todo lo que pagaron a sus empleados, se acumularán inventarios de productos, la producción programada tendrá que ser reducida, el nivel de empleo bajará, lo cual a su vez afectará el ingreso de los hogares, su consumo, su ahorro, la cancelación de sus impuestos y así sucesivamente. Aparece lo que en teoría macroeconómica se conoce como efectos multiplicadores negativos. Existen, claro está, efectos multiplicadores positivos como los que se pueden dar —y se han dado en Ecuador con las remesas de los emigrantes—, pero este es un ejercicio que por el momento se deja a cargo de la iniciativa de los lectores.

•De los USD 350 millones en cuestión, no hay mayor dificultad con los USD 100 millones que fueron a manos del gobierno, por cuanto lo usual es que estos regresen a la corriente circular sin mayor dilación como gastos gubernamentales. Con los USD 250 millones que se fueron al ahorro, sin embargo, las cosas no son así de sencillas. Como estos tienen que reincorporarse por vía de la inversión privada, no hay nada que nos asegure que esto se dé en forma automática. Por lo tanto, esta reinserción dependerá de las expectativas de los inversionistas: si estas son favorables, los fondos ahorrados se demandarán para financiar inversiones y retornarán así a la circulación; de no ser así, parte o todo lo ahorrado seguirá por fuera de la actividad productiva y tendremos la secuela de efectos negativos esquematizados en el párrafo anterior.

•Con el fin de no complicar el funcionamiento de esta “economía”, se supone que en el comercio exterior que está a cargo de las empresas, las exportaciones son iguales a las importaciones (X = M = 200 millones). Cuando esto sucede decimos que la balanza comercial está en equilibrio.

En síntesis, cuando todo lo que se produce se vende y cuando la suma de las filtraciones del sistema (ahorros, impuestos e importaciones) es igual a la suma de sus gastos compensatorios respectivos (inversión, gasto público y exportaciones), decimos que la economía está en equilibrio, no hay una tendencia neta a que esa situación cambie. Estamos en reposo. Las dos ecuaciones que aparecen a continuación compactan lo dicho en este párrafo:

Y = C + I + G + X – M 1.000 = 650 + 250 + 100 + 200 – 200

S + T + M = I + G + X 250 + 100 + 200 = 250 + 100 + 200

A partir de este punto se pueden analizar, por medio de los multiplicadores, procesos de expansión y contracción de la actividad económica.

1.2. LOS CONTEXTOS ECOLÓGICOS, SOCIOCULTURALES Y LA TECNOLOGÍA

Por mucho tiempo, el funcionamiento de una ´economía´, como la que se acaba de esbozar, se presentó, estudió y cuantificó solo con un mínimo de referencias a las interfaces con su contexto sociocultural y sin referencia alguna a sus interrelaciones con el medio ambiente, en las cuales la tecnología juega un papel preponderante. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ambos faltantes se han atendido en forma cada vez más explícita y esmerada. A continuación, y tomando como referencia a la figura que aparece en el gráfico 1.2, se explica cómo entender el significado y el alcance de estas interconexiones.

EL CONTEXTO ECOLÓGICO8

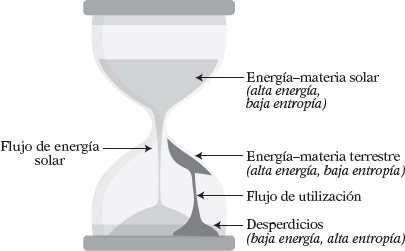

El contexto ecológico es aquella porción del planeta Tierra, es decir, del ecosistema, dentro del cual un grupo humano vive y sobrevive. Goergescu-Roegen, pionero de la economía ambiental, diseñó el gráfico 1.4 que, de forma muy didáctica, ayuda a entender la estructura y el funcionamiento de esta parte del universo. Para empezar, se destacan dos características determinantes. Primero, en ese reloj no entra ni sale arena, o sea el sistema es cerrado, aislado, sin posibilidad de crecimiento, y dentro de este se cumple la primera ley de la termodinámica, que dice que en todo lo relacionado con la materia, “nada se crea, nada se destruye, solo se transforma”. Segundo, a diferencia de lo que se puede hacer con un reloj de arena común y corriente, a este no hay cómo darle vuelta, pues los procesos que se ejemplifican dentro de este son, la mayoría de las veces, irreversibles, los reciclajes tienen posibilidades limitadas.

La arena en el hemisferio superior representa la cantidad de materia con alta energía y baja entropía proveniente del Sol y que, por medio del estrangulamiento del reloj, fluye hacia la Tierra, que recibe esos recursos en el hemisferio inferior. El estrangulamiento, al actuar como regulador del flujo de energía solar que llega hasta nosotros, representa la protección que proporciona la atmósfera al evitar que estemos directamente expuestos a los rayos solares. En el hemisferio inferior, la parte clara corresponde al flujo continuo de energía solar que llega a nuestro planeta filtrada por la atmósfera. La parte oscura superior representa a los recursos naturales acumulados en él a lo largo de las eras geológicas y la parte oscura inferior corresponde a desechos de baja energía y de alta entropía. Estos, en consonancia con la segunda ley de la termodinámica, se acumulan conforme se utilizan recursos que ingresan a los procesos productivos con alta energía y baja entropía.

GRÁFICO 1.4. El ecosistema como reloj de arena

FUENTE: Daly, Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, 29

Nótese que la energía que viene del Sol es abundante en existencias, pero limitada en su flujo hacia la Tierra, en tanto que los recursos terrenales son limitados en existencias, pero de flujos cada vez más crecientes conforme aumenta la explotación de estos. En otras palabras, mientras las sociedades campesinas han vivido de la energía solar desde tiempos inmemoriales, las sociedades industriales contemporáneas han llegado a depender, en forma amenazante, de la utilización acelerada de las limitadas existencias de los recursos naturales. Desafortunadamente, como lo plantea Georgescu Roegen, revertir esta situación va a ser prácticamente imposible, pues la energía que consumen nuestros órganos endosomáticos (corazón, pulmones, músculos, etc.) proviene, fundamentalmente, de la luz solar, mientras que la que consumen nuestros órganos exosomáticos (carros, aviones, maquinaria, etc.) procede del capital terrestre, que no es susceptible de producción, sino tan solo de extracción. Como están las cosas —dice acertadamente— la desigual distribución de la propiedad de los “órganos exosomáticos” y de los recursos terrenales con los cuales se los produce, acompañada por la equitativa distribución de la propiedad del capital “endosomático”, tiene mucho que ver con los conflictos sociales que afectan hoy en día a las sociedades industriales. Los datos que se presentan a continuación respaldan ampliamente esta conclusión.

El aporte de energía de la alimentación usualmente se mide en kilocalorías (kcal), y desde hace un siglo y medio se sabe que la ingesta diaria de un adulto equivale a dos mil o tres mil kcal, dependiendo del tamaño de la persona y del esfuerzo que realice cuando trabaja o cuando se mueve. En términos del consumo endosomático de energía, que está determinado por requerimientos biológicos, se estima que entre unas 400 y 600 kcal como máximo se convierten en trabajo humano, mientras que el resto se gasta en mantener la temperatura del cuerpo y su metabolismo. Un suministro diario de energía endosomática en las cuantías correspondientes a los promedios ya señalados es razonablemente suficiente tanto para ricos como para pobres. Por el lado del consumo exosomático, las cosas son muy distintas. El uso exosomático de energía, directamente en los hogares y el transporte e indirectamente a través de la energía utilizada en los procesos productivos, oscila entre menos de 5.000 kcal diarias para los pobres que viven en climas cálidos y más de 100.000 kcal diarias para los ricos del mundo. La abismal diferencia no tiene nada que ver con requerimientos de la biología humana, pero sí está en función de las diferencias sociales en sus dimensiones culturales, económicas y políticas.9

LA TECNOLOGÍA

La tecnología es saber, hacer y saber hacer. Como lo plantea el Diccionario esencial de la lengua española, tecnología es el “conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. Lo que había que agregar es que antes de que apareciera la ciencia, los humanos también generaron cantidad de conocimientos por medio de la observación, la experiencia, la casualidad y, la mayoría de las veces, a través de episodios de ensayo y error. Por otra parte, la bipedestación, al liberar las manos del hombre primitivo, le permitió fabricar utensilios de piedra que contribuyeron, entre una variedad de cosas, a que hace unos 2.5 millones de años, la humanidad incluyera carne a su dieta, lo cual tuvo trascendentales consecuencias en el desarrollo del cerebro.10 La capacidad de generar tecnología ha estado con nosotros desde épocas milenarias.

Tanto ayer como hoy, se aprovecha a la tecnología para descubrir los usos a los cuales se podrían dedicar los recursos naturales de nuestros respectivos ecosistemas. Por los años cincuenta del siglo XX, Erich Zimmerman, en su obra clásica World Resources and Industries: A Functional Appraisal of the Availability of Agricultural and Industrial Materials (1951), desarrolló y sustentó el argumento de que los recursos físicos presentes en el universo solo se convertían en recursos económicos cuando los humanos aprendían a obtener de ellos los materiales e insumos con los cuales podían producir bienes y servicios de utilidad práctica. Denominó a esta manera de entender el aprovechamiento de las riquezas naturales como “la teoría funcional de los recursos” y, dentro de ella, situó a la tecnología como la fuerza determinante.11 Las evidencias al respecto están por donde uno mire. El petróleo, para quienes lo conocieron en su forma primigenia, no fue sino ungüento dermatológico hasta que apareció la petroquímica; el silicio de la arena, por siglos desapercibido, el rato menos pensado pasó a ser componente fundamental de los chips que prácticamente regulan nuestras vidas; el comportamiento de las corrientes de aire, con el advenimiento de la aeronáutica, se convirtió en la razón de ser del vuelo de los aviones; la conversión de bosques milenarios en tablas, tablones y desiertos empezó con la aparición de una aparente e intrascendente sierra.