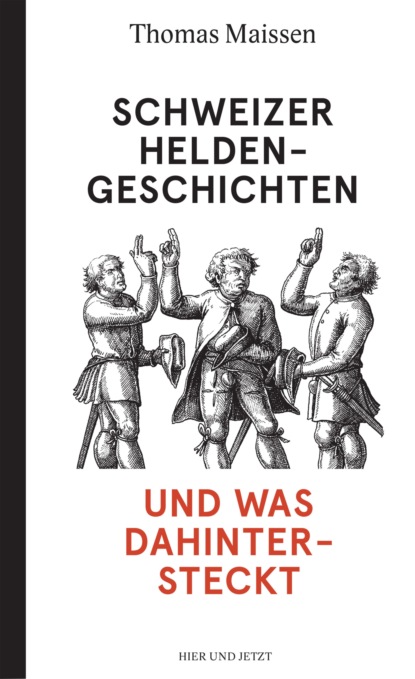

Schweizer Heldengeschichten - und was dahintersteckt

- -

- 100%

- +

Ebenfalls erst im 15. Jahrhundert sind Autoren von amtlichen Stadtgeschichten namentlich fassbar, zumeist der Stadtschreiber, der über seine Chronik den Aufstieg in die Führungsgruppen suchte – zumal wenn er von auswärts kam. Der wohl aus Rottweil stammende Conrad Justinger machte den Anfang, nachdem Bern ihm 1420 den Auftrag erteilt hatte, die Geschichte der Stadt von ihrer Gründung bis in die Gegenwart aufzuzeichnen. Justinger konzentrierte sich vorwiegend auf Berner Ereignisse, für die er neben städtischen Urkunden Geschichtswerke wie die Cronica de Berno auswertete. Umso mehr fällt auf, dass er die Schlacht bei Morgarten beschrieb und damit historiografisch einen Bogen von der Reichsstadt zu den Innerschweizern schlug, die zu diesem Zeitpunkt selbst noch gar nichts zu diesem Thema verfasst hatten. Auch die bereits bestehende Zürcher Chronistik fand Verwendung. Justinger und Bern ging es darum, eine rechtlich umstrittene Tat zu legitimieren, die in seiner Chronik viel Platz einnimmt: die Eroberung des Aargaus, den die Berner mit den Zürchern und den Innerschweizer Verbündeten 1415 den Habsburgern abgenommen hatten. Indem Justinger die Alliierten von Bern vorstellte und über ihre lang anhaltenden Differenzen mit den Habsburgern berichtete, rechtfertigte er die Aggression historisch, die den erst 1412 geschlossenen, fünfzigjährigen Frieden mit Habsburg brach. König Sigismunds Aufforderung, den Aargau zu besetzen, lieferte die rechtliche Legitimation dazu. Auch wenn Justinger diese «guten Fründe» als «Eidgenossen» bezeichnet, bedeutet das noch nicht viel, denn derselbe Titel findet sich auch für andere Alliierte wie Strassburg und weitere Reichsstädte.15

Man kann also festhalten, dass in der Mitte des 15. Jahrhunderts der Zusammenhalt der künftigen Eidgenossen noch locker war. Auf der einen Seite gab es die gemeinsamen Interessen durch die Gemeine Herrschaft und damit gegen die Habsburger, die ihre aargauischen Stammlande zurückerlangen wollten; auf der anderen Seite blieben dieselben Habsburger auch mögliche Partner, denn die Bundesbriefe des 14. Jahrhunderts gewährten den eidgenössischen Orten Bündnisfreiheit. Davon machte die Reichsstadt Zürich 1442 Gebrauch, als sie sich im Alten Zürichkrieg «ze ewiger zit» mit dem habsburgischen König Friedrich III. verband. Ihnen gegenüber stand Schwyz, dem sich die anderen eidgenössischen Orte anschlossen, sodass Zürich 1450 in einen Frieden einwilligen musste. Die alten Bundesbriefe, so derjenige von 1351 zwischen den Waldstätten und Zürich, wurden daraufhin leicht redigiert und neu ausgestellt, um den Eindruck zu erwecken, die Allianzen seien schon im 14. Jahrhundert gegen Habsburg gerichtet gewesen.

Die Mitte des 15. Jahrhunderts wurde auch für die Geschichtsschreibung über die Schweiz insofern eine folgenreiche Zäsur, als sich die Schwyzer Sicht auf den Alten Zürichkrieg durchsetzte, wie sie deren Landschreiber Hans Fründ in einer genauen, mit Dokumenten versehenen Schilderung des Kriegs festhielt. Für ihn war die Eidgenossenschaft aus einem antihabsburgischen Bündnis der Waldstätte erwachsen. Wie die anderen Orte auch, habe sich das bedrohte Zürich den Eidgenossen angeschlossen, um sich dann durch das Bündnis von 1442 mit dem Habsburger König vorübergehend bündniswidrig wieder zu entziehen. Dass dies eine rechtmässige Option war, hatten Zürcher wie Felix Hemmerli für den Alten Zürichkrieg durchaus festgehalten. Wie Bern sich aber politisch hinter Schwyz gestellt hatte, so ging Fründs antihabsburgische und antizürcherische Geschichtsdeutung auch in die Historiografie der Aarestadt ein. Dort setzten die Bilderchroniken eines Benedikt Tschachtlan oder Diebold Schilling des Älteren, mit seiner amtlichen Chronik der Stadt Bern von 1483, Justingers Werk und Tradition fort.16 Diese Modelle wirkten ihrerseits wiederum formal wie inhaltlich auf Chronisten in Luzern (Melchior Russ, 1482; Diebold Schilling der Jüngere, 1513), Freiburg, Bremgarten und sogar Zürich (Gerold Edlibach, 1485/86, bis 1527 fortgesetzt), wo sie die entstehenden gesamteidgenössischen Grundelemente um lokale Fakten erweiterten. Insbesondere schlossen sich Aegidius Tschudi im 16. Jahrhundert und Johannes von Müller im 18. Jahrhundert dieser Version an, die bis in unsere Gegenwart weiterwirkt. Fründ verdrängte mit Hemmerli auch dessen Polemik, welche die vornehme Reichsstadt Zürich klar von den schwyzerischen Bauern schied. Insofern überrascht es nicht, dass der Name «Schwyzer» und dann «Schweizer» auf alle Angehörigen dieses Bündnisses Ausdehnung fand, das sich nach 1450 zusehends als alternativlos verstand; und damit stempelten die Gegner der Eidgenossen bald auch die urbanen Zürcher und Berner als «Bauern» ab.17

Gegen solche Verunglimpfungen richteten sich die Propaganda der eidgenössischen Orte und die damaligen Geschichtserzählungen mit verschiedenen Strategien. Gewisse Autoren beanspruchten für die Innerschweizer eine weit zurückreichende, vornehme Herkunft, wie sie herkömmliche Adlige oder allenfalls Städte ebenfalls reklamierten. So führte das Herkommen der Schwyzer und Oberhasler, vor 1490 von einem Anonymus verfasst, diese Alpenbewohner auf ausgewanderte Schweden zurück. Diese hätten sich um Kaiser und Papst verdient gemacht und deshalb das Privileg der Reichsfreiheit erhalten, seien also dem Kaiser schon seit spätantiken Zeiten unmittelbar unterstellt gewesen.18 Andere akzeptierten die fremde Unterstellung, dass die Eidgenossen Bauern und damit in der Ständegesellschaft nachrangig seien. Sie wendeten das Stigma aber um und sahen in ihren Schlachtensiegen ein Gottesurteil, das den Widerstand der «frumen, edlen Puren» gegen den pflichtvergessenen Adel legitimierte. Diesen Rückhalt verdienten sie sich angeblich, weil sie in Notwehr gehandelt hatten, nachdem die Habsburger sich an ihnen und ihren Freiheitsrechten vergangen hatten.19

Dieses Narrativ lag der Befreiungslegende zugrunde, der folgenreichsten Erfindung dieser Jahre. In sie bettete der Obwaldner Landschreiber Hans Schriber um 1474 eine Abschriftensammlung von kantonalen Urkunden im sogenannten Weissen Buch von Sarnen ein.20 Das erste der dort überlieferten Dokumente war der erwähnte Bund von 1315 in Brunnen. Dieser Vereinigung der «eidgnossen» hätten sich, stets um der habsburgischen Bedrohung zu entgehen, die übrigen eidgenössischen Orte angeschlossen, deren Bundesbriefe sich in diesem Kanzleibuch befanden: Luzern, Zürich, Zug, Glarus, Bern. Die Vorstellung ihres «Beitritts» zu einem mit klaren, antihabsburgischen Zielen gegründeten Bund der Waldstätte ersetzte damit den historischen Prozess einer allmählichen und nicht geradlinigen Verdichtung von verschiedenen Allianznetzwerken. Noch wirkmächtiger als diese Entwicklungsgeschichte um einen Innerschweizer Kern war ihre Legitimation. Denn der Bund von 1315 reagierte angeblich auf das, was im Weissen Buch erstmals überhaupt greifbar war und woraus die Vor- und Rahmengeschichte der dort überlieferten Akten bestand: die Untaten des Landvogts «Gijssler», Rütlischwur, Tellenschuss und Burgenbruch.

Hans Schriber zeichnete hier nicht alte, volkstümliche Überlieferungen auf, sondern komponierte die Befreiungslegende. Damit wehrte er sich als entschiedener Gegner der Habsburger gegen die Versöhnung der Eidgenossen mit diesen ihren Erbfeinden in der «Ewigen Richtung» von 1474. Gelehrte Überlieferungen inspirierten den juristisch beschlagenen Schriber, nicht nur Saxo Grammaticus (um 1210) für die Tellensage, sondern auch Justinger, dessen Chronik er zweimal erwähnte, und das schwedische Herkommen. Damit war klar, dass der legitime Herrscher in der Innerschweiz der Kaiser war – und nicht die Habsburger und ihre Vögte, deren herrschaftliches Auftreten als Usurpation von kaiserlichen Rechten erscheinen sollte. Tyrannen waren die Habsburger also nicht nur, weil sie angeblich brutale Untaten begangen hatten, sondern weil ihre Machtansprüche der Berechtigung entbehrten. Diese Argumentation beruhte auf der Gegenüberstellung von Habsburgern einerseits und dem Königtum als oberstes Amt im Reich andererseits. Sie stand auf wackligen Beinen, seitdem die Habsburger ab 1438 ununterbrochen den König stellten, der zumeist und seit Karl V. (1519/20) automatisch durch seine Wahl auch Kaiser wurde. Aber die Eidgenossen kamen mit dieser Unterscheidung zwischen dem Kaiser als traditioneller und privilegierender Institution einerseits und dem Kaiser als konkreter (habsburgischer) Person andererseits klar, zumal sie den Gegensatz zu Österreich durch die «Erbeinungen» von 1477 und 1511 vertraglich weitgehend beigelegt hatten. So führten sie den Schwabenkrieg 1499 nicht gegen Maximilian I. als den König im Reich, sondern als den Erzherzog von Österreich und Grafen von Tirol.

Obwohl das Weisse Buch im Archiv von Sarnen unzugänglich blieb und erst 1854 wiederentdeckt wurde, fand die Befreiungslegende dank den Luzerner Chronisten Melchior Russ und Petermann Etterlin Eingang in die eidgenössische Frühgeschichte. Entscheidend war, dass Etterlins Kronica von der loblichen Eydtgnoschaft, Jr harkommen und sust seltzam strittenn und geschichten 1507 in Basel gedruckt wurde – als erste gesamteidgenössische Geschichte überhaupt.21 Sie schlug gleichsam einen historiografischen Bogen von den Waldstätten über Luzern nach Bern, da sich Etterlin auch stark auf Justinger stützte. Wirkmächtig war auch die Bildtradition zur Tellensage, welche die für Etterlins Chronik entworfenen Holzschnitte begründeten. Diese Motive fehlten noch in den stärker auf die einzelnen Städte bezogenen grossen Bilderchroniken des 15. Jahrhunderts, die in ihrer prächtigen Ausführung eine schweizerische Besonderheit darstellen. Sie blieben ebenfalls in den städtischen oder familiären Archiven eingeschlossenes, amtliches Geheimwissen der jeweiligen Ratseliten. Mit dem Buchdruck und mit Petermann Etterlin wurde dagegen die Geschichte der Schweiz ein Thema, das breiteren lesefähigen Kreisen zugänglich war, also insbesondere einem städtischen Laienpublikum.

Der historische Stoff wurde aber damit zugleich Gegenstand von Kritik und Polemik, da auch auswärtige Historiker auf gedruckte Werke zugreifen, sie mit anderen Überlieferungen vergleichen und mit ihrem eigenen Sachverstand hinterfragen konnten. Das war eine Lieblingsbeschäftigung der Humanisten, die sich damit ihren politischen Herrschern als Experten für den publizistischen Kampf anboten, den sie als Wettbewerb zwischen den entstehenden Nationen führten. Das hatte bereits der ebenfalls in Luzern wirkende Niklaus Schradin erleben müssen, der 1500 das erste gedruckte Buch veröffentlichte, das einem schweizergeschichtlichen Ereignis gewidmet war: eine illustrierte Reimchronik des Schwabenkriegs von 1499. Schradin beschrieb ihn als Aggression des Schwäbischen Bundes und Österreichs gegen die Eidgenossen, «die keins herren eigen sind».22 Der habsburgisch gesinnte Elsässer Humanist Jakob Wimpfeling zerfetzte mit seinem Spott die Ursprungssage, wie sie Schradin nach dem Herkommen der Schwyzer und Oberhasler eingebaut hatte: Wie heisst der Papst, der die Schwyzer angeblich privilegiert hat, und wo ist die Bulle? Schradin betreibe nicht Geschichtsschreibung, sondern träume sein Ammenmärchen.23 Ähnliches musste sich Etterlin vom schwäbischen Humanisten Heinrich Bebel anhören: Seine Dichtung sei lügnerisch, widersprüchlich und anachronistisch.24

Die Jahrzehnte um 1500 waren entscheidend für die Ausbildung eines gesamteidgenössischen, schweizerischen Geschichtsbilds. Es musste sich in einer internationalen humanistischen Gelehrtenwelt bewähren und zugleich mit einer Populärkultur verbunden bleiben, die über die Kantonsgrenzen hinausgriff und ebenfalls historische Dimensionen aufwies. Das zeigte sich bei den regelmässigen Neubeschwörungen der Bundesbriefe oder in den Jahrzeitfeiern zum Gedenken an die gemeinsam erkämpften Schlachtensiege, an deren Stätten Kapellen errichtet wurden. Bildliche Darstellungen und Theaterstücke erinnerten nicht nur an Tell, sondern stellten zugleich den tugendhaften alten Eidgenossen dem dekadenten jungen Eidgenossen gegenüber, wie er im Zeitalter der Burgunder- und Italienkriege zum Topos wurde. Das einfache Geld des Soldwesens verführe Letzteren zu adelsähnlichem Hochmut, zu Luxus und unsittlichem Lebenswandel, wo die Vorfahren bescheiden und fromm ihren bäuerlichen Alltagsgeschäften nachgegangen seien.25

Diese populären Formen der gemeinsamen Erinnerung lebten nicht zuletzt von ihrer kollektiven Inszenierung an Feiern und Vorführungen der Verbündeten. Zugleich erfasste eine zusehends professioneller betriebene Geschichtsschreibung die Eidgenossenschaft allmählich nicht mehr als Bündnisgeflecht von Reichsständen, sondern als Volk mit einem zusammenhängenden Territorium. Man kann von einer Ethnisierung und Territorialisierung des Geschichtsbilds reden, wobei auch die entstehende Kartografie eine wichtige Rolle spielte. Der Frühhumanist Albert von Bonstetten erfasste 1479 die «Obertütscheit Eydgnosschaft», da linksrheinisch, in Gallien und mit ihren acht Orten um die Rigi herum gruppiert, die den Mittelpunkt Europas darstelle. Derselbe Bonstetten sprach 1492 vom «lande der Helveczen, das iecz die Aydtnosschaft genemmet [genennet] wirt».26 Damit formulierte er als einer der Ersten eine Kontinuität zu den antiken Helvetiern, die Julius Caesar in De bello gallico, einem zentralen Referenztext der Humanisten, mit Respekt erwähnt hatte. Ein Land «Helvetia» dagegen war weder bei ihm noch sonst in der Antike vorgekommen. Es war eine Erfindung der Humanisten, die erneut darüber stritten, wo diese Gegend mit den ruhmvollen Helvetiern gelegen habe: Wimpfeling sah sie im Elsass, doch die Identifikation mit der Eidgenossenschaft setzte sich durch, auch dank italienischen Gelehrten.

Der Glarner Humanist Glarean veröffentlichte 1514 eine Descriptio Helvetiae, eine lateinische Beschreibung der nunmehr dreizehn Orte. Der Zürcher Heinrich Brennwald verfasste gleichzeitig die erste schweizerische Chronik, die mit dem Bericht Caesars einsetzte und so über viele Jahrhunderte hinweg eine Kontinuität im «land Helveciorum (die Eidgenosschaft genempt)» postulierte. Diesen Gedanken entfaltete namentlich ein Schüler Glareans, der führende Glarner Politiker und Offizier Aegidius Tschudi. Er sammelte während seiner Karriere an verschiedenen Orten im In- und Ausland Urkunden, Chroniken, Inschriften, Münzen und andere Quellen, die er in verschiedenen Redaktionsschritten seines Chronicon Helveticum zu einer Gesamtschau der schweizerischen Geschichte vom Jahr 1001 bis 1470 zusammenfügte. Lücken in der Überlieferung füllte er oft kreativ, indem er zum Beispiel genaue Datierungen erfand, was bei den Lesern den Eindruck von detailliertem Wissen verstärkte. Das tat er auch beim Rütlischwur, den er am 8. November 1307 stattfinden liess: «davon die eidtgnoschafft entsprungen und das land Helvetia (jetz Switzerland genant) wider in sin uralten stand und frijheit gebracht worden».27 Der Nutzen dieser historischen Erfindung lag darin, dass die Vorfahren der Eidgenossen nicht nur in der bewunderten Antike lebten, sondern die Helvetier damals als freies Volk existierten – eine ursprüngliche Freiheit, die von einer Autorität wie Caesar überliefert wurde und nicht von den Privilegien der Kaiser im Heiligen Römischen Reich abhing. Anders als beim Schwedenmythos des Herkommens, den die fremden Humanisten verspotteten, handelte es sich zudem nicht um eine Genealogie mit Wurzeln im Ausland, sondern um den Rückbezug auf ein autochthones, seit jeher in der Schweiz siedelndes Volk.

Zu diesem Volk passte das Territorium, das Tschudi 1538 mit der ersten gedruckten Karte der Schweiz erfasste. Davon ist kein Exemplar erhalten geblieben, und nur eines der zweiten Auflage von 1560. Tschudis Hauptwerke wurden gar erst im 18. Jahrhundert gedruckt. Seinen Ruhm schon zu Lebzeiten und seine Nachwirkung verdankte Tschudi der Zusammenarbeit mit anderen Geschichtskennern, namentlich in Zürich: Johannes Stumpf, Heinrich Bullinger und Josias Simler; dazu Vadian in St. Gallen. Tschudis Überlegungen und sein Material gingen vor allem in Stumpfs Werk ein. Der Zürcher kopierte Tschudis Karte für seine Landtaflen (1548), den ersten Atlas der Schweiz. Erstmalig überhaupt in der Geschichte der Kartografie markierte er die Landesgrenzen mit der noch heute vertrauten gepunkteten Linie. Damit war die Territorialisierung des mittelalterlichen Bündnisnetzwerks bildlich umgesetzt. Das geschah in einem umfassenden Sinn, da die Linie auch die Zugewandten Orte einschloss und selbst die Exklaven (so Rottweil) wie mit einem Lasso an die Schweiz band. Ebenso deutlich wird auf dieser wie auf anderen Karten allerdings, dass es sich nicht um die Vorstellung eines Nationalstaats im Sinn des 19. Jahrhunderts handelte. «Helvetia» fügte sich neu in die Reihe der historischen Regionen wie Burgund, Bayern oder Schwaben, dessen südliche Hälfte seine Kerngebiete ausmachte. Auf dieser unteren Ebene befand es sich nicht in einem Gegensatz zu Frankreich (Gallia) oder Deutschland (Germania), sondern bildete einen Bestandteil des Heiligen Römischen Reichs.

In den zwei Folianten Gemeiner loblicher Eydgnoschaft Stetten, Landen und Völckeren chronickwirdiger thaaten beschreybung, gedruckt in Zürich 1548, erweiterte Stumpf Tschudis Helvetierthese insofern, als er das Kollektiv, das seit jeher seine «althärgebrachten Freyheiten» verteidigte, als ein «Alpenvolck» im «Alpenland» bezeichnete.28 Durch diese Rückbindung an die Landestopografie war die Ethnisierung eines Bündnisses vollzogen, das vor allem Reichsstädte prägten, die mit den Alpen wenig zu tun hatten. Es entsprach aber der Wertschätzung der heimischen Alpen als Ort der göttlichen Offenbarung und seiner Majestät bei den Zürcher Reformatoren Ulrich Zwingli, einem gebürtigen Toggenburger, bei dessen Nachfolger Heinrich Bullinger, zugleich Verfasser einer ungedruckten Eidgenössischen Chronik (1568), oder bei dessen Schwiegersohn Josias Simler, der 1574 ein Werk De Alpibus vorlegte.

Es ist ebenso auffällig wie bezeichnend, dass Bullinger, Simler und Vadian, der Reformator von St. Gallen, in historiografischen Fragen eng mit Aegidius Tschudi zusammenarbeiteten, dem Anführer der Glarner Katholiken und um 1560 Namensgeber des «Tschudikriegs», der seinem Heimatkanton beinahe einen konfessionellen Bürgerkrieg bescherte. Diese erste Generation von humanistisch geprägten Reformatoren und Gegenreformatoren arbeitete ebenso wie die Chronisten um 1500 noch zusammen, um eine solide säkulare Geschichte als verbindende Klammer für die Eidgenossen zu formulieren, wenn schon deren transzendentale Verbindung im gemeinsamen religiösen Eid und Bekenntnis verloren war. Auch deshalb konnten sich die sagenhaften Elemente der Befreiungsgeschichte um Tell als zentrale Bestandteile der schweizerischen Geschichte halten. Denn trotz gelegentlichen Zweifeln waren selbst die Reformierten nicht bereit, solche glorreichen Bezüge zu den eidgenössischen Anfängen preiszugeben. Sogar Bruder Klaus, der 1649 selig gesprochen wurde, blieb im konfessionellen Zeitalter eine vorbildliche Figur, auf die sich beide Glaubensparteien bezogen. Ein weiteres Anliegen verband die Historiker über die Konfessionsgrenzen hinweg. Sie stellten die Kämpfe gegen die Habsburger nicht als illegitime Revolte gegen den Adel dar, sondern als gebotenen Widerstand der ordnungsliebenden Eidgenossen gegen die habsburgischen Usurpatoren. Besonders Tschudi und Simler, dessen Regiment der lobl. Eÿdgenossschaft (1576) oft aufgelegt und übersetzt wurde, betonten, dass die Eidgenossen nicht anarchische Bauern waren, sondern viele Vornehme und auch Adlige zu sich zählten. Das war besonders wichtig in einer Zeit, in welcher Habsburger wie Kaiser Karl V. oder Philipp II., der König von Spanien und Herrscher in Mailand, der Eidgenossenschaft wieder gefährlich werden konnten.

So blieb der kriegerische Gegensatz zu den habsburgischen Tyrannen, wie er nach dem Alten Zürichkrieg formuliert und zuletzt von Tschudi übernommen worden war, ein Grundmotiv des schweizerischen Geschichtsverständnisses. Veränderungen fehlten auch deshalb, weil die Geschichtsschreibung über die Eidgenossenschaft nach den umfassenden und soliden Veröffentlichungen von Stumpf und Simler weitgehend ruhte. Nur zeitlich über sie hinaus führten der Basler Andreas Ryff (Cirkell der Eidtgnoschaft, 1597, ungedruckt) oder der Zürcher Johann Heinrich Rahn (Eidtgnössische Geschicht-Beschreibung, 1690). Sogar die Illustrationen übernahm der Wettinger Abt Christoph Silberysen für seine Schweizerchronik von 1576 aus Stumpfs Werk. Die amtliche Geschichtsschreibung dagegen widmete sich wieder vorwiegend der Geschichte der eigenen Stadt, in der die alles dominierende religiöse Wahrheitsfrage gelöst und nicht, wie in der eidgenössischen Geschichtsschreibung, konfliktträchtig war. Über die lokale Perspektive hinaus blickte man namentlich in Bern, wo Valerius Anshelm mit seiner ungedruckten Chronik (verfasst 1529–1547) und sein Fortsetzer Michael Stettler (Schweitzer Chronic, 1627) in Justingers Fussstapfen traten und eine klare protestantische Position vertraten. Ein habsburgfreundlicher Autor wie der Freiburger François Guillimann wanderte frustriert nach Freiburg i. Br. aus, nachdem sein Werk De rebus Helvetiorum sive Antiquitatum libri V (1598) sich nicht einmal unter Katholiken als Gegenstimme zu den Zürcher Historikern etablieren konnte.

Erst die um 1700 einsetzende Frühaufklärung brachte ein neues Interesse an der gesamteidgenössischen Vergangenheit hervor, das über konfessionelle Differenzen hinwegzuschauen bereit war. Der Zürcher Johann Jacob Scheuchzer erforschte in seiner Beschreibung der Natur-Geschichten des Schweizerlandes (1706) nicht nur die Topografie der Alpen, sondern formulierte die These eines «Homo alpinus Helveticus»: Der schweizerische Alpenhirt sei dank seiner einfachen Lebensweise nicht nur gesund, kräftig und tapfer, sondern auch tugendhaft und fromm – und politisch frei, was die Schweizer unabhängig von der Religionsfrage grundsätzlich verband.29 Von Albrecht von Haller über Salomon Gessner und Jean-Jacques Rousseau bis zu Friedrich Schiller trugen Dichter zu dieser helvetischen Version des edlen Wilden bei, wie ihn die Aufklärung dem dekadenten Höfling als Gegenbild gegenüberstellte. Da insbesondere Frankreich und seine höfische Kultur diese Figur hervorbrachten, richteten sich der Patriotismus und der Helvetismus des Berners Beat Ludwig von Muralt, des Zürchers Johann Jacob Bodmer, des Luzerners Franz Urs Balthasar und vieler anderer Aufklärer gegen das Fremde, «Unschweizerische». Wenn es, wie beim Solddienst, bei korrupten Amtsleuten oder unduldsamen Klerikern, in der Schweiz selbst zu greifen war, geschah dies umso strenger. In Abgrenzung dazu formulierten die Aufklärer das Ideal sittenreiner republikanischer Selbstbestimmung, die nicht nur die Barrieren der Konfession überwinden sollte, sondern auch diejenigen der Sprache. So zählte die 1762 gegründete Helvetische Gesellschaft, die erste «nationale» Sozietät, neben Reformierten auch einige städtische Katholiken sowie den Waadtländer Pfarrer Philippe-Sirice Bridel zu ihren Mitgliedern. Der frühere «grosse pund obertütscher landen» wurde so allmählich als zweisprachig wahrgenommen in dem Sinn, dass die romanischen Sprachen nicht mehr zwingend ein Zeichen von Untertänigkeit waren.

Dass Bridel zu den Gründern der Geschichtsforschenden Gesellschaft der Westschweiz zählte, war kein Zufall. Die Erforschung der vaterländischen Geschichte war ein Hauptanliegen der Aufklärer, mit dem Ziel, ein neues Nationalgefühl historisch zu begründen. Johann Jacob Bodmer, der auch historische Dramen über Schweizer Helden verfasste und den Volkscharakter in der Alpenlandschaft begründet sah, wirkte mit Lehrbüchern bis hinein in die Realschule. Er gab ab 1735 die erste historische Zeitschrift der Schweiz heraus, die Helvetische Bibliothek, und weitere Sammlungen, die Quellen und ältere Geschichtswerke «zur Historie der Eidgenossen» vereinten. Damit standen Bodmer und sein Mitstreiter Johann Jacob Breitinger nicht allein. Sie gaben postum die Helvetische Geschichte des Berners Jacob Lauffer heraus, eine Kompilation aus ihm zugänglichen Vorgängerwerken. Weitere Werke wie die Historie der Eydgenossen (1758) des Vincenz Bernhard von Tscharner erschienen ebenfalls aus Berner Federn. Viel wichtiger war allerdings Gottlieb Emanuel von Hallers systematische Bibliothek der Schweizer-Geschichte (1788), das erste umfassende Verzeichnis der einschlägigen handschriftlichen und gedruckten Darstellungen und Quellen. Sie beruhte unter anderem auf Bodmers reichhaltigen Notizen und fügte sich ein in eine reiche Editionstätigkeit der Aufklärer. Etterlins Kronika wurde gleich zweimal (1752 und 1764) nachgedruckt. Vor allem aber gab der Basler Johann Rudolf Iselin 1734/36 erstmals Tschudis Hauptwerk als Chronicon Helveticum in den Druck; dessen Vorgeschichte der Schweiz erschien als Gallia comata ebenfalls erstmals gedruckt 1758 in der Edition von Johann Jacob Gallati. Der künftige Zürcher Bürgermeister Johann Jacob Leu gab nicht nur Josias Simlers Regiment der Lobl. Eÿdgenoschaft 1722 und 1734 aktualisiert und kommentiert heraus, sondern stellte auch ein Allgemeines Helvetisches Eydgenössisches … Lexikon (1747–1765) in zwanzig Quartbänden zusammen. Dafür erbat er Informationen aus allen Kantonen, erhielt sie aber nicht aus allen – oft galt historisches Wissen noch als Geheimwissen, zumal bei Leu und anderen Autoren nun zunehmend Gewicht auf der Verfassungsentwicklung lag. Wie im 16. Jahrhundert erfolgte diese gemeineidgenössische Suche nach den historischen Wurzeln konfessionsübergreifend, sodass der Luzerner Joseph Anton Felix Balthasar oder der Zuger Beat Fidel Anton von Zurlauben (Tableaux topographiques, 1780–1788) als wichtige Korrespondenten von Hallers involviert waren. Erstmals beteiligt waren auch Vertreter der französischsprachigen Schweiz wie Abraham Ruchat, dessen Landeskunde Les délices de la Suisse (1714) im Ausland wirkungsmächtiger war als die zahlreichen Veröffentlichungen von Deutschschweizern.