- -

- 100%

- +

En la penumbra de sus aposentos, Moctezuma se concentró en los objetos que le traía su embajador Teuhtlilli, gobernador de la provincia más cercana a la costa.

Hacía ya un rato que daba vuelta entre sus largos dedos a unas cuentas azules de poco valor, pero exóticas y atractivas para quien nunca las hubiera visto.

También manoseó unas bolas de cristal con forma de margarita envueltas en algodones untados con almizcle y luego se fijó en el gorro de terciopelo carmesí y en la medalla de oro de san Jorge a caballo y el dragón.

El caballo era lo que más le intrigaba. Durante la estancia de sus embajadores en el campamento de Malinche —así llamaban los caciques mayas y totonacas al jefe de los barbudos— este había mandado, según explicaba Teuhtlilli, que varios soldados a caballo se aparejasen para que los enviados de Moctezuma los viesen correr, con pretales de cascabeles, por la playa.

—Dice Malinche que el tocado te lo puedes poner, tlatoani, a modo de penacho, cuando venga a visitarte…

Moctezuma se colocó el bonete encima de su largo cabello negro y una esclava le trajo una piedra pulida a modo de espejo. El tlatoani vio su rostro de hombre maduro, de color bronceado y expresión adusta, y frunció el ceño.

—Póntelo tú.

Teuhtlilli, el primero de sus caciques que había osado acercarse al campamento de Malinche, obedeció.

Moctezuma meneó la cabeza, poco convencido, antes de detenerse en la silla con entalladuras de taracea no tan diferente a las que hacían sus artesanos, aunque rara…

Tocando las entalladuras le dio vueltas. Se sentó en ella y mandó a los sirvientes que le volviesen a acercar los dibujos en papel amate hechos al natural por los tlacuilos que habían acompañado a sus embajadores.

Moctezuma observó el retrato de cuerpo entero de Malinche, y luego los de otros barbudos, cubiertos con las mismas amenazadoras pieles metálicas.

—¿Esto que los cubre es piel de algún animal?

—No… Es una piel muy dura que llevan por encima.

—¿Pero por dentro son hombres?

—Sí, porque sabemos que se emparejan con las mujeres que les regalan como esclavas. Entre ellas hay una nahua a la que los totonacas llaman la Malinche, por ir siempre con Malinche…

El embajador apuntó a una mujer en primer término. Llevaba un sencillo huipil blanco.

—Es la única que habla nuestra lengua. Nos ayudó a comunicar.

¡Una esclava! Moctezuma no le prestó atención y se concentró en las corazas metálicas de aquellos teules, como llamaba su pueblo a los hombres de Malinche.

¿Sería posible que fueran realmente dioses? Algo en su interior le decía que no.

—Por debajo de ese pelaje, si les clavan una flecha, sangran y mueren por la ponzoña como cualquiera de nosotros —aclaró Teuhtlilli.

Moctezuma no contestó, aunque resultaba evidente por dónde discurría su pensamiento.

Si los extranjeros morían, no eran teules.

Y si no eran teules, podían ser vencidos.

Todo era cuestión de conocerlos bien y de entender cómo funcionaban sus armas.

2

Moctezuma no apartaba la vista del retrato de Malinche. Un hombre de poco más de treinta años, cuerpo trabajado por las armas, barba corta y cerrada, frente alta y ojos extremadamente abiertos que sorprendían, decía Teuhtlilli, por su vivacidad. El dibujante había hecho un buen trabajo y Moctezuma tuvo la sensación de que se parecía a uno de sus caciques.

—Parece que son humanos cuando duermen —prosiguió Teuhtlilli—. Pero durante el día, con la piel reluciente y montados sobre sus demonios, con esos palos que escupen fuego, son capaces de matar a un hombre a mucha distancia… Y el palo escupe fuego con estruendo, y el hombre cae abatido. Así matan.

—Los lobos nunca se muerden. Los hombres, siempre —dijo Moctezuma. Era un dicho ancestral mexica.

En un rincón del dibujo, el tlacuilo había esbozado un montón de pelotas como las que los castellanos metían en las lombardas. Durante la estancia de Teuhtlilli y su mano derecha, Cuitlalpitoc, en el campamento, Malinche los había recibido vestido con sus mejores atavíos y sentado en una silla que, a modo de improvisado trono, le habían aderezado en la parte más alta de su casa de madera, que fue donde después alojó a los embajadores.

Al día siguiente los invitó a ver correr a los caballos por la playa y, de paso, disparó aquellos troncos de fuego que habían provocado el desmayo de uno de los sirvientes, a quien los teules reanimaron con esa bebida que llamaban vino. El artista representaba el estallido con un rayo saliendo del cañón. El propio Teuhtlilli quedó grandemente impresionado.

—Estas bolas las meten en lo que llaman tiros o cañones, con un polvo mágico… Y con ellas hacen ruido de trueno.

Para más inri, después de disparar una lombarda desde la nave capitana, uno de los barbudos descargó un arcabuz sobre un perro enfermo. Moctezuma volvía a mirar los retratos que habían hecho sus tlacuilos del pequeño ejército de teules. Algunos en detalle, otros apenas esbozados. No llegaban al medio millar. Dos de sus mujeres ahora le acariciaban la espalda, canturreando suavemente.

—¿Todos estos teules vienen de las islas?

—De ellas llegan, tlatoani… De Cuba y Ayti.

Ya hacía unos años que los naturales de las islas huían a causa de los extranjeros. Se contaban todo tipo de horrores sobre los demonios de piel blanca que se estaban adueñando de Cuba.

No obstante, hasta el momento nadie pensó nunca que se atreverían a cruzar el mar.

—¿Y aceptaron los presentes que les envié?

—Los aceptaron, dieron estos para Moctezuma, y preguntaron mucho sobre el país… Esa esclava maya habla nuestro idioma: preguntó sobre el gran Moctezuma y sobre la ciudad donde vive… Malinche quería saber qué distancia hay entre ellos y Tenochtitlán, y si hay mar o grandes montañas a este lado de la tierra.

—No parecen saber mucho, para ser teules.

—Y nuestros colgantes y adornos hicieron brillar sus ojos con codicia.

Eso era importante saberlo.

Moctezuma dejó que su vista cayera sobre la estatuilla de oro de Huitzilopochtli, en un rincón de la estancia. Si se les podía comprar con oro, se podía negociar…

Casi involuntariamente, buscó, en el dibujo, las grandes casas flotantes de los teules representadas al fondo.

No era la primera vez que aparecían. Pero en otras ocasiones los barbudos llegaban, estaban unos días, y al final desplegaban velas y desaparecían mar adentro.

—Si, como dices, insisten en venir a verme, que vengan. Por mucha piel metálica que tengan, contamos con buenos guerreros. Y si pueden morir, morirán… Esto no es una isla, ni somos un pueblo bárbaro. Somos mexicas, y haremos frente a cualquier amenaza.

Teuhtlilli, con una reverencia, salió de la estancia sin darle la espalda, la vista clavada en el suelo, y Moctezuma hizo seña a un esclavo de que indicara al siguiente embajador que pasara.

No muy lejos, el tambor, desde lo alto del Templo Mayor, anunciaba la hora del sacrificio.

El sol estaba a punto de ponerse sobre Tenochtitlán y entraba, como un ladrón, por los ventanucos velados del aposento.

3

El tiempo empezaba a correr rápido y apenas un par de meses después, a muchas millas de Tenochtitlán, el capitán Hernán Cortés, después de haber obtenido la amistad de los totonacas, con quienes selló su primera gran alianza, se relajaba en un aposento del palacio principal de Zempoala. Allí llevaba unos días instalado. A los totonacas se los había ganado desde su llegada a Veracruz con gestos tan atrevidos como ordenar la expulsión de los recaudadores de impuestos de Moctezuma.

Aquello había gustado mucho al Cacique Gordo, el señor totonaca de Zempoala, ciudad vecina de Veracruz. Este, tras comprobar cuán bravamente luchaban los barbudos con sus palos de fuego y sus caballos, había preferido, en señal de paz, entregarles mujeres y obsequios…, y desde entonces, entre veras y burlas, orientaba a Cortés en la complicada política local.

Además de hacerle saber que había muchas naciones descontentas con el yugo mexica, puso especial énfasis en señalar que, de entre ellas, la más importante era la de Tlaxcala…

Quien facilitaba la comunicación era aquella esclava que los acompañaba desde su primera victoria en tierra firme, en territorio maya. La habían bautizado como doña Marina.

En un principio Cortés se la entregó a uno de sus capitanes, Alonso Hernández Portocarrero. Pero cambió de idea nada más constatarse, con la llegada de los embajadores de Moctezuma, que Jerónimo, lengua de la expedición, no hablaba náhuatl y Marina sí.

La cuestión la resolvió enviando a Portocarrero a España como procurador ante la corte.

Y Marina había pasado a compartir oficialmente su lecho.

De Cortés se sabía que antes de llegar a Indias salió de España por problemas con un par de maridos indignados con quienes cruzó estocadas. Esa fama de mujeriego lo acompañaba.

—Ven aquí…

—¿Por qué?

—He dicho que vengas…

Era la primera vez que se deshacía de la coraza: para celebrar la alianza con los totonacas estaba dispuesto a aprovechar la intimidad de las puertas cerradas. Al otro lado se oían las voces de sus guardias.

Sin ganas de repetirlo, agarró por la mano a Marina y la tumbó junto a él en el lecho. La atrajo hacia sí. Marina era una muchacha inteligente, que aprendía con rapidez los rudimentos del castellano: ya apenas necesitaba a Jerónimo y cada vez con mayor frecuencia le acompañaba sola en sus encuentros con los caciques… Eso facilitaba bastantes momentos de intimidad.

Cortés le levantó su huipil: sus delgadas y morenas piernas quedaron al descubierto.

—¿Siempre quieres lo que no puedes tener? —preguntó Marina.

Sintiendo su aliento y la caricia de su barba en el rostro, ya se desvestía en el borde del lecho.

—Siempre… —respondió Cortés.

Y era cierto que siempre había sentido ese anhelo furioso hacia lo imposible…, y también hacia las mujeres prohibidas.

4

Por una cuestión de faldas había llegado su primer desencuentro con Diego Velázquez. Ocurría que el granadino Juan Juárez desembarcaba en Cuba con tres hermanas suyas casaderas y muy bonitas.

Cortés cortejó a la más joven, Catalina, haciéndole vagas promesas de matrimonio.

Como Juárez era hombre de Velázquez, el asunto llegó a oídos del gobernador, coincidiendo además con una serie de rumores que ponían, como secretario suyo, a Cortés a la cabeza de una supuesta conspiración. Lo uno con lo otro decidió al gobernador a prenderlo y quedó en la fortaleza bajo vigilancia.

Por suerte, Cortés consiguió huir y se refugió en el recinto de una iglesia. Pero la situación se complicó cuando Velázquez envió a la enamorada a las proximidades de su refugio.

Como esperaba el gobernador, Cortés no resistió la tentación: salió de la iglesia y cayó en la trampa.

Esa vez se le encerró en la bodega de un barco fondeado en la bahía de donde el prisionero logró escapar a nado, aprovechando la noche.

Solo que, consciente de que la situación se le iba de las manos, por la mañana se presentó en casa de Juárez, para proponerle la única salida razonable al embrollo. Teniendo decidido ejecutarle, el Gordo Velázquez cambió de idea cuando Cortés se manifestó dispuesto a casarse, y finalmente le perdonó y apadrinó la boda.

—Pero tú estás casado, Malinche —dijo Marina, sin dejar de sentirse halagada. Ya estaba desnuda y, empujándolo suavemente, se puso a horcajadas sobre él. Era la postura que prefería.

La mano de ella manipulaba su sexo cada vez más erecto.

—Eso es en el Viejo Mundo. Esto es el Nuevo Mundo…

—¿Las reglas cambian de tu mundo a este?

A Cortés se le escapó una risita burlona.

—Nuevo mundo, nuevas reglas… y viejos vicios.

—¿Y cuándo pensáis decírselo al capitán Alonso? —preguntó Marina, moviéndose con un balanceo suave y procurando no hacer ruido…

A orillas del río Tabasco, tras ganar su primera batalla, Cortés se la había entregado, recién bautizada, a Hernández Portocarrero. Fue un visto y no visto. El español llevaba tiempo sin catar hembra y, nada más quedarse solos la primera noche en su tienda, pudo notar Marina los ojos con que la miraba.

Aunque no entendiese el castellano, no le fue difícil comprender su gesto cuando palmeó el lecho.

No era mal hombre, pero Marina no había lamentado que partiese como uno de los dos procuradores que Cortés enviaba a Castilla en el único navío que no había destruido, el mismo en el que había recibido a los embajadores de Moctezuma, para que lo defendieran de las acusaciones de Diego Velázquez.

—¿Por qué había de decírselo? —dijo Cortés—. Ojos que no ven, corazón que no siente… Es un refrán de mi tierra.

—Hay otro en la mía que dice: si eres verdad, selo del todo. El amor se ahoga en el pozo de la mentira —dijo Marina, ya totalmente desnuda salvo por sus collares de obsidiana, brillantes entre sus pechos—. Bien sé yo que engañáis a todos con las palabras, Malinche… Pero no importa. No os quiero por vuestras palabras. No me importa sino que estéis aquí conmigo.

Y se besaron largamente.

El lecho estaba duro, pero no todo podía ser perfecto en el Nuevo Mundo.

V. HABLA EL FISCAL DE LA CORONA

Valladolid, enero de 1524 (cuarto pleito colombino)

«(…) Después de lo dicho por don Hernando Colón, me veo obligado a explicitar por enésima vez los términos exactos de este litigio que se disputa desde hace quince años ante los magistrados de Castilla. Una vez más constato, como fiscal de la Corona, que no se entienden las motivaciones de don Carlos, señor legítimo de aquellos reinos, y que se tergiversa el sentido de este pleito. Nadie puso nunca en duda la conquista de Cuba se realizase a instancias del almirante Diego Colón. Todos sabemos que Cuba es hoy uno de los dominios más preciadas bajo el yugo de su majestad gracias a la iniciativa de don Diego, que fue hasta ayer mismo gobernador de La Española por designación real. Pero no es eso lo que se cuestiona. Nadie niega que llevase a cabo de forma exitosa la población de Cuba. Lo que cuestiona la Corona es el estatus legal del segundo almirante de Indias. Y ese estatus siempre estuvo, desde el momento en que don Diego juró su cargo como gobernador de La Española, claramente sometido a la autoridad de don Fernando el Católico, que por eso mismo permitió su regresó a Indias. Quiere decirse que si don Diego Colón pudo asumir el cargo de gobernador, que no debemos confundir con el título de almirante, que ostenta por herencia paterna y nunca le ha sido retirado, fue por haberlo aceptado así. Una resolución del Consejo Real del cinco de mayo del año once definió las atribuciones respectivas, quedando estas perfectamente limitadas en espera de que los tribunales dieran fallo a estos pleitos. Y es por abusos en esas atribuciones y un exceso de liberalidades, especialmente a raíz de su oposición a que la primera Audiencia real de Indias en Santo Domingo empezase a actuar como tribunal legítimo, que se le ha retirado su gobernanza. De ahí que se reavivase el conflicto de derecho entre su familia y la Corona que mantiene incluso hoy divididos a los hombres indianos. Por todo ello conviene recordar que fue precisamente en nombre de su majestad y no en el del gobernador de Cuba, como se realizó la exploración y conquista del Yucatán, península de la actual Nueva España. Esa exploración la llevó a cabo en el año diecisiete un grupo de ciento diez hombres que carecían de tierras en Cuba y que partieron en tres navíos, uno aportado por el gobernador de Cuba, con órdenes de limitarse a explorar los archipiélagos cercanos, orden que desobedeció la expedición por no mandarlo el rey. Ya entonces Diego Velázquez, como gobernador, no osó oponerse. Y partió, exclusivamente bajo autoridad real, la expedición que llegó a la península de Yucatán, recalco el hecho, sin que hubiera incentivo ninguno de los partidarios del almirante Colón, sino más bien lo contrario. Tras el primer contacto con la Nueva España, en el año dieciocho partió una nueva expedición, esta vez bajo autoridad de Diego Velázquez. Y no fue sino en octubre de ese mismo año, cuando, en una tercera expedición, se nombra a Hernán Cortés jefe de la misma, según capitulaciones extendidas bajo la regencia del cardenal Cisneros. Y no viene tampoco mal recordar que según esas capitulaciones la esfera de actuación originaria de la expedición se limitaba a la búsqueda de náufragos, rescate de cautivos, recogida de información y comercio para costear gastos. Esa licencia se extendió a Hernán Cortés, como capitán general de la expedición y en cuanto armador conjuntamente con Velázquez como únicos socios de la compañía. Recuerdo asimismo que de diez naves siete le pertenecían a Cortes, y que poblar y conquistar no figuraban entre las instrucciones que llevaba, y que don Hernán se desvinculó de don Diego Velázquez al fundar contra sus órdenes la ciudad de Veracruz. Eso es así. Como también lo es que lo hizo según las leyes de nuestro reino y que en tanto municipio castellano creó ese mismo cabildo que, respetando escrupulosamente nuestras tradiciones, por el hecho de su constitución se desvinculó de la autoridad de Diego Velázquez y nombró a Cortés capitán general de la expedición, según términos que luego trasladó con su suplicatoria al emperador don Carlos y que don Carlos dio por buenos. Es decir que, si fina era la vinculación de Hernán Cortés con don Diego Colón, inexistente se puede considerar a partir de la fundación de Veracruz, incidente por el cual la justicia imperial juzgará a Cortés cuando lo estime pertinente. Por todo ello considero necesario separar definitivamente y de una vez por todas, igual que se hizo en su día con el Darién, la Nueva España de cualquier reclamación territorial que pudieren hacer de aquí en adelante los hijos de don Cristóbal Colón, que en paz descanse (…)».

VI. CARTA DE ÁLVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA A BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, OBISPO DE CHIAPAS

Madrid, a 9 de diciembre de 1546

Muy reverendo monseñor:

¡Cómo me alegra saber de vos al cabo de los años! ¡Cuánto celebro que os halléis bien de salud, y feliz con vuestro flamante obispado! Las noticias de vuestras andanzas por el Nuevo Mundo, imponiendo las Nuevas Leyes a los encomenderos, no dejan de llegar a Madrid. Yo aquí sigo, con mis achaques. Los años no pasan en balde y los míos, bien lo sabéis, se han visto sometidos a grandes sufrimientos.

Pedís información sobre las Indias, pero ¿qué os puedo contar que vos no sepáis o no hayáis leído en mi crónica «Naufragios»? Para la gente de mi edad, el Nuevo Mundo fue un sueño. Los jerezanos y sanluqueños de mi generación crecimos oyendo relatar los viajes de don Cristóbal, que para nosotros fue lo que para los jóvenes Hernán Cortés. No os descubro nada si os digo que Cortés, al que tan poco estimáis, se ha convertido en el gran héroe de nuestro tiempo. La juventud de hoy, sencillamente, lo idolatra.

Pero hay otro personaje que a mí me marcó más que ninguno: el portugués Magallanes. Si mi memoria no me falla, creo haber oído alguna vez que vuestra reverencia coincidió con él en el año diecisiete, en Valladolid, en la corte del rey don Carlos.

Dijisteis que era hombre menudo, más bien insignificante, y bien pudiera ser que diera en sociedad esa impresión.

Para mí fue un gigante, por lo que logró.

En esos tiempos yo era aún un mocoso, sirviendo, en Sanlúcar, a los de Medina Sidonia. Fue mientras su flota se abastecía, antes de partir en busca de las Molucas por una nueva ruta que solo él conocía. Desde San Juan de Aznalfarache hasta Gelves, Coria del Río, La Puebla, todos saludaron el paso de la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago, cuando los cinco barcos desplegaron velas, banderas y gallardetes al viento y se deslizaron por el Guadalquivir hasta los muelles de Bonanza.

Todavía recuerdo cómo los pajes y criados subían a las almenas del castillo y otros escapaban de palacio y bajaban al puerto para ver de cerca las naves. A mí me gustaba oír a los marineros en las tabernas —ahí había portugueses, andaluces, gallegos, vascos, italianos, flamencos e ingleses—, mientras apuraban vaso tras vaso de fino.

El veinte de septiembre, tras varias descargas de la artillería, los barcos soltaron amarras y comenzaron a alejarse.

Era antes de la aciaga revuelta de las Comunidades y el recuerdo pesó mucho en mi juventud.

Dos años más tarde, siendo yo todavía mozo, en septiembre del veintidós, me conmocionó ver aparecer una nave que desde el oeste ponía proa hacia el puerto de Bonanza.

Llegaba desaparejada, sin mástil de trinquete y con navegar lento, no se sabía si por falta de velamen o porque la línea de flotación apenas se divisaba de lo hundida.

Cuando atracó en el puerto, mientras los marineros bombeaban agua de las entrañas del barco, unos pocos harapientos asomaron por la borda. Pronto, con ojos brillantes llenos de lágrimas, bajaron cinco esclavos, y después los demás supervivientes de la armada que tan gallardamente partió en su día.

En medio de un silencio sepulcral se arrodillaron y besaron la tierra. Se abrazaron unos a otros. Y juntos fueron a rezar en la iglesia de Nuestra Señora de la O.

Los mandaba el vizcaíno Sebastián El Cano, que sustituía como capitán a Magallanes, muerto en la travesía.

Cuando supe que aquellos harapientos habían completado la vuelta al mundo, mi admiración ya no tuvo límites. A pesar de su aspecto, yo solo pensaba en las tierras maravillosas que habrían conocido. Y a partir de ese día supe que no podría morirme sin haber visto lo que había allende el mar…

Un Nuevo Mundo me esperaba con los brazos abiertos.

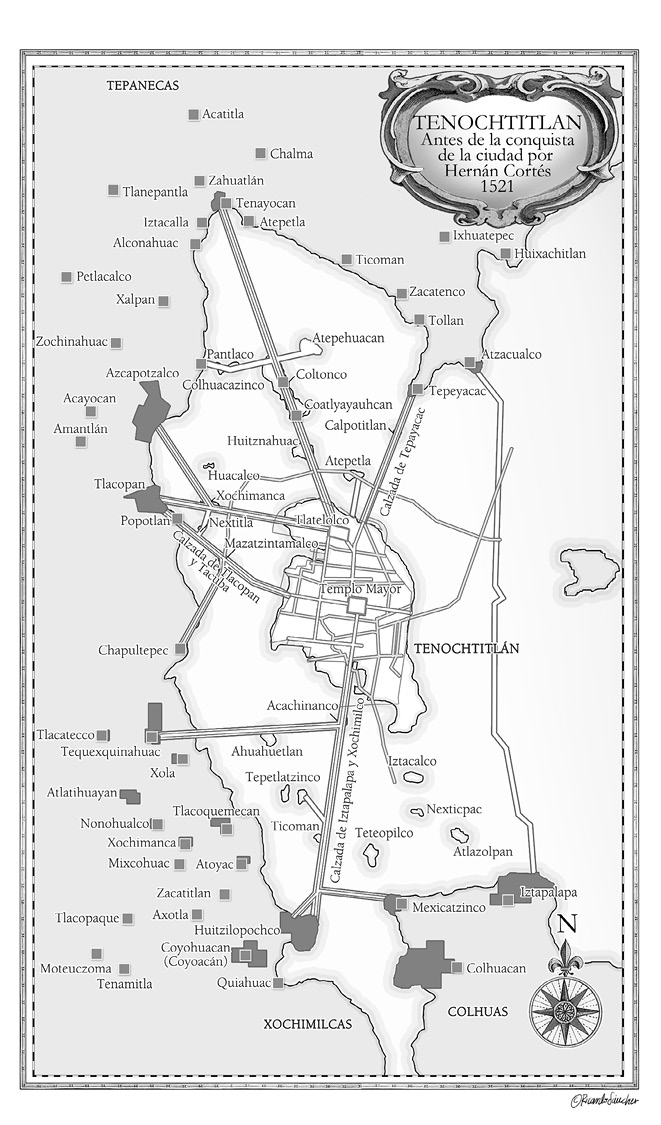

2 Tenochtitlán

Quinientos españoles y varios miles de tlaxcaltecas y totonacas se dirigen hacia la capital de Moctezuma, morada de entre cien y doscientos millares de mexicas.

«… desque vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblazones, y aquella calzada tan derecha y por nivel, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas del encantamiento que cuentan en el libro del Amadís, por las grandes torres y cués y edificios que tenían dentro en el agua y todos calicanto…».

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España,

Bernal Díaz del Castillo

I. EL ABRAZO ENTRE DOS MUNDOS

Sierra Nevada (a treinta kilómetros de Tenochtitlán),

noviembre de 1519

1

—Por última vez, capitán, os rogamos que no nos llevéis a Tenochtitlán. Todos los caciques amigos advierten que Moctezuma tiene a su servicio cientos de miles de guerreros. Será muy fácil entrar y muy difícil salir. Nos matarán a todos y no quedaremos ninguno con vida. ¿No queréis entenderlo?

—Ya entendí perfectamente lo que dijo el Cacique Gordo de Zempoala: «De ir, id al menos con diez mil guerreros que te entregaremos». Pero entonces repuse que no sería propio, que bastaría con mil para cargar con los falconetes y los fardos de mis españoles. Si anuncié al propio embajador de Moctezuma que llegaría, ¿qué pensaría si al final no aparezco?

»¿Qué pensarían nuestros aliados si, después de propagar a los cuatro vientos que nos presentaríamos en Tenochtitlán, lo rehuimos como hombres vulgares? ¿No os dais cuenta de que, en cuanto volviéramos las espaldas, todos nos traicionarían y lo conseguido hasta hoy se vendría abajo?

Pedro de Alvarado y el resto de los capitanes reunidos a caballo, al frente de la comitiva detenida, enmudecieron ante semejantes razones. El sol estaba alto en el cielo. Este era frío y desnudo como frías y desnudas eran las tierras de México. Aquello fue lo primero que les sorprendió, viniendo de las islas tropicales, y por la similitud con el clima de la meseta castellana bautizaron al lugar Nueva España.