- -

- 100%

- +

Man kann die Gebote allerdings auch als eine Sammlung von Werten und Tugenden sehen, an die man sich hält, wenn man den darin involvierten Gott verehrt. Sie sind dann keine Befehle Gottes, sondern die Verhaltensweisen der Gläubigen, die zur Gottesvorstellung passen. Wer einen monotheistischen Gott verehrt oder an ihn glaubt, hat selbstverständlich keine weiteren Götter, das ergäbe keinen Sinn. Die äußere Form der Gebote lautet dann nicht „du sollst folgendes“, sondern „wenn du an diesen Gott glaubst, dann tust oder unterläßt du folgendes“. Es geht also mehr um Ethik als um Justiz; dazu passen auch die fehlenden Strafmaße im Dekalog [Sch95].

Selbstverständlich halten auch die Anhänger anderer Religionen als der abrahamitischen ihre eigenen religiösen Ansichten für wahr, sie lehnen die anderer Religionen aber nicht unbedingt kategorisch ab. Ein gutes Beispiel dafür sind die oben schon erwähnten Japaner, die zwei nach westlichen Maßstäben widersprüchliche Religionen haben.

Viele religiöse Ansichten, insbesondere ethische und solche, die sich auf die Lebensführung beziehen, basieren auf der persönlichen Lebenseinstellung. Die Lebenseinstellung entwickelt sich aufgrund des gesellschaftlichen Umfeldes, der elterlichen Erziehung, persönlichen Erfahrungen und ebenso persönlichen Entscheidungen. Ich denke, es ist offensichtlich, daß eine solche Lebenseinstellung wegen der vielen involvierten Umweltfaktoren sich nicht allgemein naturwissenschaftlich herleiten läßt und ihr somit eine objektive Gültigkeit für alle Menschen abgeht. Eine solche Objektivität muß man aber annehmen beziehungsweise fordern, wenn man eine bestimmte Religion als die allein richtige für alle Menschen hält und propagiert.

Als Beispiel für eine religiöse Ansicht, die stark mit der Lebenseinstellung korreliert, möchte ich den Umgang mit dem Schicksal nennen. Stoiker z. B. glauben an eine beinahe ultimative Schicksalsabhängigkeit, der man laut Seneca eigentlich nur durch den Freitod entgehen kann [Kla96]. Auch bei vielen Christen, Juden und Moslems kann man einen fortgeschrittenen Fatalismus erkennen, weil sie das Schicksal als Ergebnis der Handlungen und Wünsche eines allmächtigen und allwissenden Gottes halten, an dem man als Mensch keinen Anteil hat. Den Freitod als Alternative akzeptieren diese natürlich nicht.

Eine gegensätzliche Position besteht darin, ein sich negativ anbahnendes Schicksal zu bekämpfen. Dies ist im germanischen Heidentum oft anzutreffen, weil hier die Götter genauso wie die Menschen im Schicksalsnetz gefangen sind und ebenfalls gegen ein sich schlecht entwickelndes Schicksal ankämpfen, selbst wenn der Kampf aussichtslos sein sollte. Ein gutes Beispiel dafür ist der Ragnarök-Mythos [Jor01]. Obwohl Odin weiß, daß er weder den drohenden Weltuntergang noch seinen Tod abwenden kann, rüstet er gegen dieses Schicksal und versucht, es zu verhindern. Dies kann man als Lehre nehmen, ein sich anbahnendes negatives Schicksal nicht hinzunehmen, sondern dagegen vorzugehen. Nur wenn man es bekämpft, hat man eine Chance, es abzuwenden. Auch im griechischen Heidentum, in dem die Götter im Gegensatz zum germanischen oft Schicksal für die Menschen spielen, sind sie nicht immer vor dem Schicksal selbst gefeit. Der Tod des Sarpedon, eines Sohnes des Zeus, im 16. Gesang der Ilias [Hom09] wird gerne so gedeutet.

Ein weiterer Fehler, den viele Religiöse, insbesondere Monotheisten, machen, und der ebenso mit einer vorgeblichen Objektivität der eigenen religiösen Texte zusammenhängt, ist zu glauben, die eigene Religion würde erklären, wie die Welt im naturwissenschaftlichen Sinne funktioniert. Sei es nun, seine Schöpfungsgeschichte oder diverse Mythen für historische Tatsachenberichte oder die Evolution aus obskuren Glaubensdogmen heraus für falsch zu halten. Da gibt es Christen, die für die Welt ein Alter von 6000 Jahren annehmen, was zwar angesichts der geologischen, astronomischen und kosmologischen Kenntnisse unsinnig ist, sich so aber mittels des Alten Testamentes ausrechnen läßt, wie es der anglikanische Bischof Ussher getan hat [Uss50].

Ich sage dagegen: Wer wissen will, wie der Kosmos funktioniert, soll Physik-, Chemie- oder Biologiebücher lesen. Wer eine bildhafte und poetische Beschreibung haben möchte, wie man in der Welt leben sollte, der lese einen Mythos. Und wer mit Leidenschaft spüren will, wie sich die im Mythos geschilderte Welt verhält, der feiere ein religiöses Ritual. Die Religion kann einem sagen, wie er in der Welt leben soll. Das ist etwas, was die Wissenschaft, speziell die Naturwissenschaft, nicht leisten kann. Das hat nichts mit fehlender Wahrheit zu tun, sondern mit Wahrheiten in Bereichen, die der Naturwissenschaft nicht so einfach oder auch gar nicht zugänglich sind, wie zum Beispiel Ethik oder Lebenseinstellungen.

Ein weiteres gutes und bekanntes Beispiel dafür, welchen Schaden naturwissenschaftlich interpretierte Mythen anrichten können, ist die Ablehnung des heliozentrischen Weltbildes durch die römisch-katholische Kirche. Erst vor kurzem wurde Galileo Galilei diesbezüglich rehabilitiert. Dabei wurde das heliozentrische Weltbild schon im 3. Jhd. v. Chr. von Aristarchos von Samos aufgestellt [Sag82], der vermutlich auch die Möglichkeit des empirischen Nachweises durch stellare Parallaxe2 vorgeschlagen hat, welche allerdings zu klein ist, als daß man sie ohne Ferngläser und nur mit bloßen Auge feststellen könnte. Leider ist von Aristarchos nichts Schriftliches direkt erhalten, man kennt sein Werk nur durch Sekundärliteratur. Vermutungen über seine wissenschaftlichen Experimente, ob vorgeschlagen, geplant oder durchgeführt, sind daher sehr vage. Aristarchos mag auch sehr weit bis unendlich weit entfernte Sterne angenommen haben, was der fehlenden Möglichkeit des Nachweises der Parallaxe mit bloßem Auge entspricht.

Das Schlimme hierbei ist, daß dieses Weltbild nicht aufgrund des fehlenden empirischen Nachweises bis in die Neuzeit abgelehnt wurde, sondern wegen des Inhalts religiöser Mythen, die in eine andere Richtung deuteten, und der Dogmatisierung philosophischer und astronomischer Aussagen wie des ptolemäischen geozentrischen Weltbildes. Erfolgt dann der naturwissenschaftliche Nachweis, entsteht automatisch der Eindruck, daß die damit verbundenen religiösen Mythen falsch seien, egal welche sonstigen Lehren sie noch für die Lebensführung oder anderes enthalten mögen. Eine solche naturwissenschaftliche Aushebelung derartig interpretierter Mythen fördert natürlich den Atheismus als Ablehnung jedweder Religion. Mythen sollten daher anders interpretiert werden als naturwissenschaftlich, wie wir genauer im Kapitel Was ist ein Mythos? sehen werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Begriffsbestimmung von Religion ist ihre Kategorisierung nach bestimmten Typen oder Formen. Gewöhnlich wird zwischen Monotheismus und Polytheismus unterschieden, allerdings bereiten diese Kategorien einige Schwierigkeiten. Allein dem Namen nach unterscheiden sie Religionen, die entweder genau einen Gott oder mehrere Götter haben. Der wesentliche Unterschied zwischen abrahamitischen Monotheismen und europäischen Polytheismen liegt aber weniger in der Anzahl der Götter sondern in der Art und Weise, wie sie angesehen werden.

Desweiteren paßt der Hinduismus nur schwerlich in diese Kategorisierung. Mit seinen 330 Millionen Göttern würde man ihn sofort dem Polytheismus zurechnen, allerdings sind alle diese Götter letztlich Inkarnationen eines einzigen höheren Geistes, was zum Typus des Monotheismus passen würde [Cot08]. Da dieser Geist aber weit weniger personale Elemente enthält und oft als kosmologisches Prinzip dargestellt wird, ist eine gemeinsame Kategorie mit Christentum, Judentum und Islam als weiteren Monotheismen nicht gerade statthaft.

Jan Assmann kritisiert die Verwendung dieser Kategorien, weil die Begriffe erst in „kontroverstheologischen Debatten des 17. und 18. Jahrhunderts“ entstanden und „für die Beschreibung antiker Religionen vollkommen ungeeignet“ seien [Ass03]. Wie viele Götter man habe, wäre nicht von Interesse gewesen, und er zählt auch nicht-göttliche, aber dennoch höhere Wesen wie Engel, Dämonen oder im Heidentum Wesen der niederen Mythologie zur Religion dazu, so daß der Begriff Monotheismus auch bei nur einem Gott unzureichend ist.

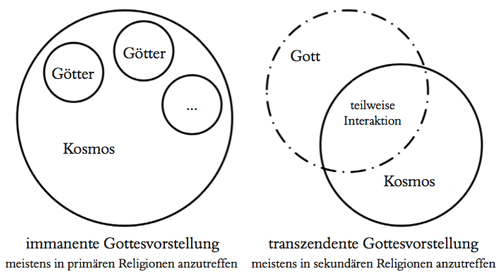

Stattdessen kategorisiert Assmann in primäre und sekundäre Religionen, die auf der Unterscheidung von primärer und sekundärer Religionserfahrung nach dem Theologen Theo Sundermeier aufbauen [Mue87]. Primäre Religionen sind prähistorisch entstanden, man kennt hier weder den Zeitpunkt der Entstehung, vermutlich weil sie eine stetige Weiterentwicklung von weit in der Vergangenheit liegenden religiösen Ansichten sind, noch einen oder mehrere Stifter. Bei sekundären Religionen sind diese beiden Punkte definitiv der Fall, man kennt den groben Zeitrahmen der Entstehung und mindestens einen Stifter. Europäische heidnische Religionen und der Hinduismus sind nach diesem Muster primär, Christentum, Islam und Buddhismus sekundär. Beim monotheistischen Judentum kennt man zwar keinen Stifter namentlich, aber der Zeitrahmen und die stiftenden Priester als Gruppe sind gut eingrenzbar, so daß man auch das Judentum als sekundär bezeichnen kann. Assmann bemerkt an derselben Stelle noch, daß jede sekundäre Religion eine Buchreligion sei, so daß eine Unterscheidung zwischen Buch- und Nicht-Buchreligionen in etwa seiner Kategorisierung entspricht. Eine Ansammlung schriftlich fixierter Mythen und Geschichten ohne dogmatische oder glaubensbekennende Aussagen zählt nicht als Buchreligion. Dieser Typus trifft daher nicht auf griechisches, römisches oder germanisches Heidentum zu.

Abbildung 1: Häufige Gottesvorstellungen in primären und sekundären Religionen

Eine besonders im modernen Heidentum verbreitete Kategorisierung ist die Unterscheidung zwischen Offenbarungs- und Erfahrungsreligionen. Diese bezieht sich allerdings mehr auf den persönlichen Umgang mit der eigenen Religion als auf deren äußere Form. Eine Offenbarungsreligion fußt zum größten Teil oder gar komplett auf einer oder mehreren Offenbarungen, die einem oder mehreren Stiftern zuteil geworden ist, was stark mit Buch- und sekundären Religionen korreliert. In einer Erfahrungsreligion ist dagegen die persönliche Erfahrung mit den Göttern wichtig, sei es im Ritus, im Gebet, in der Meditation, in der Reflexion von Mythen oder auf anderen Wegen wie der Rekonstruktion älterer Formen der eigenen Religion. So sinnig diese Unterscheidung auch ist, in der Praxis kann sie durchaus zu Problemen führen. Das Christentum beispielsweise ist natürlich im wesentlichen eine Offenbarungsreligion, deren Offenbarung in der Bibel aufgeschrieben ist; viele Christen sehen es aber als Erfahrungsreligion, was bezüglich des Auf- oder Ausbaus einer persönlichen Beziehung zu Jesus ja durchaus korrekt ist.

Animistische Vorstellungen – das heißt, daß so ziemlich alles in der Welt beseelt sei – sind auch im Heidentum sowie in den meisten anderen Religionen anzutreffen. Dies rührt vermutlich daher, daß der Animismus als Archetyp einer Naturreligion eine der ersten Religionsformen überhaupt darstellt und sich in zeitlich darauffolgenden Religionen vererbt hat. Ebenso ursprünglich sind wohl Bestattungsriten und damit verbundene Jenseitsvorstellungen und Ahnenkulte [Rie93].

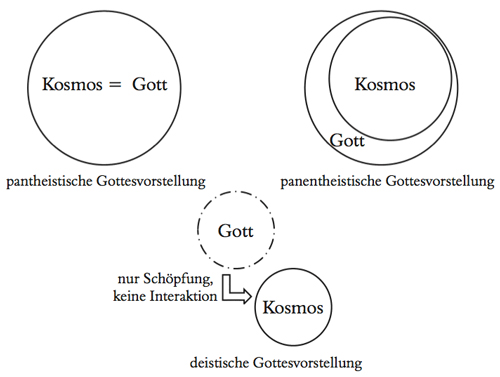

Abbildung 2: Gottesvorstellungen weiterer Religionsformen

Es gibt noch weitere Religionsformen, die mit den bisher genannten Kategorien kaum beschreibbar sind. Sie haben zwar keinen oder nur geringen Bezug zum Heidentum und dessen Abgrenzung zum Christentum beziehungsweise den anderen abrahamitischen Monotheismen, sollen aber der Vollständigkeit halber hier erwähnt werden.

Pantheismus: Die Vorstellung, daß das Universum und Gott identisch seien oder daß dem Universum ein göttlicher Geist oder ein göttliches Prinzip innewohne.

Panentheismus: Ähnlich dem Pantheismus, nur daß hier das Universum lediglich einen Teilbereich eines umfassenderen göttlichen Wesens darstellt.

Deismus: Die Annahme eines Schöpfergottes, der nach der Schöpfung des Universums allerdings nicht mehr in dasselbe eingreift.

Pandeismus: Eine Mischung aus Deismus und Pantheismus, d. h. der Schöpfergott geht nach der Schöpfung vollständig im Universum auf.

Was ist Glaube?

Allgemein wird Glaube als der Grundbestandteil einer Religion gesehen. Das liegt daran, daß er ein zentrales Element im Christentum darstellt und dies im schulischen Religionsunterricht und kirchlichen Unterweisungen wie z. B. dem Konfirmandenunterricht so vermittelt wird. Glaube ist Bestandteil der drei christlichen Tugenden Glaube (fides), Liebe (caritas) und Hoffnung (spes) (1. Kor 13,13).

Glaube bedeutet im religiösen Zusammenhang nicht einfach, etwas für wahr zu halten, sondern bezieht sich meistens auf Dinge, deren Vorhandensein sich nicht empirisch nachweisen oder objektiv herleiten läßt, und beinhaltet auf jeden Fall, das Geglaubte zu begehren, zu lieben oder gutzuheißen, wenn man Glauben etymologisch vom indogermanischen leubh ableitet, das „begehren“, „gutheißen“, „loben“ oder „lieb haben“ bedeutet [Gri12].

Nun ist es nicht so, daß im europäischen Heidentum oder anderen primären Religionen Glaube keine Rolle spielte, er hat dort aber einen deutlich anderen Stellenwert und Bezug als im Christentum oder anderen sekundären Religionen. Man heißt dort zwar auch Werte, ethische Grundsätze und in Mythen formulierte Weisheiten gut, ein dogmatisch festgelegter Glaube an eine bestimmte Gottes- oder Göttervorstellung gibt es aber eher nicht. Wie wir später im Kapitel Was ist ein Gott? detailliert sehen werden, gibt es besonders im modernen Heidentum diverse, zum Teil widersprüchliche Gottesvorstellungen. Die religiöse Grundlage bilden hier mythologisch festgelegte, anthropomorphe Gottesbilder, so daß man gemeinsam dieselben Götter verehren kann, selbst wenn man von ihnen unterschiedliche philosophische, theologische oder sogar wissenschaftliche Vorstellungen hat.

Ich unterscheide hier strikt zwischen „Gottesbild“ und „Gottesvorstellung“, was in der Literatur so nicht vorkommen dürfte. Ein Gottesbild ist das, was die jeweiligen Mythen als bildlich vorstellbare Gestalt darbieten. Der Religiöse weiß in der Regel, daß es ein Bild von etwas anderem ist. Falsch dagegen ist die weitverbreitete Ansicht, daß Menschen, in deren Religion Statuen und ähnliches verwendet werden, diese Bildnisse statt der dahinterstehenden Götter anbeten.

Die Gottesvorstellung beschreibt nun das, was man für die Grundlage des menschengemachten und menschenähnlichen Bildes hält. Diese Unterscheidung ist gerade im Heidentum wichtig, in dem es recht eindeutige Bilder, aber eine ganze Reihe von verschiedenen Vorstellungen gibt, eben weil letztere keineswegs dogmatisch zu glauben sind. Die religiöse Praxis und Rede stützt sich auf die Bilder, die persönliche Beziehung oder das, was ein Monotheist Glaube nennen würde, auf die Vorstellung.

Im heutigen wie im früheren Heidentum ist die Gottesverehrung in der rituellen Praxis das Wichtige, Gottesglaube dagegen eher zweitrangig. Dies kann man schon den Schriften Ciceros entnehmen [Cic95] und ist ebenso in modernen Publikationen nachzulesen. So schreibt Fritz Steinbock [Ste04]:

Wir fragen nicht: „Was glaubst du? Was weißt du? Was kannst du?“

Wir fragen: „Welchen Göttern opferst du?“

Es gibt auch Gottesvorstellungen, die keinen Glauben benötigen, wie meine persönlichen zum Beispiel. Außenstehende oder Atheisten mögen diese Vorstellungen für unsinnig oder überflüssig halten, die Existenz der Götter läßt sich mit diesen Vorstellungen allerdings kaum bestreiten, so daß hier religiöser Glaube einer vernunftgeleiteten Definition weicht (siehe Seiten 51 ff).

Mit dieser Einstellung erntet man oft Unverständnis. Warum man einem Gott opfern oder ihn verehren sollte, ohne im herkömmlichen Sinne gläubig zu sein, ist vielen nicht einsichtig. Das Problem ist wieder, daß die meisten Menschen hierzulande an die Grundsätze des Christentums gebunden sind, beziehungsweise nur diese kennen, und man den Stellenwert und die tiefere Bedeutung eines Begriffs innerhalb eines religiösen Systems nicht einfach auf ein anderes anwenden kann. Ich persönlich vermeide daher in Gesprächen möglichst den Begriff „Glaube“, weil er meistens falsche Assoziationen hervorruft. Man muß nicht die anthropomorphe Existenz eines Gottes, wie im Mythos beschrieben, für physikalische Realität halten, wenn man weiß oder auch nur vermutet, daß das, was dieses Bild symbolisiert und was man sich darunter vorstellt, tatsächlich existiert.

Bei den abrahamitischen Monotheismen stellt sich dabei noch das Problem, daß Gottesbilder generell verboten sind oder daß zumindest, in moderateren Kreisen, davon abgeraten wird, sie zu benutzen oder als Grundlage des Glaubens zu nehmen. Dies bezog sich im frühen Judentum zwar nur auf die Herstellung von Gottesstatuen und ähnlichem (2. Mose 20, 4)1, wurde aber im Laufe der Zeit auch auf gedankliche Gottesbilder ausgedehnt. Deren Gottesglaube muß sich also auf die theologische und meistens dogmatisierte Gottesvorstellung beziehen, so daß Abweichungen davon schnell zu neuen Konfessionen führen, weil die Gläubigen mit den unterschiedlichen Vorstellungen nur schwerlich zusammen einen Ritus begehen beziehungsweise eine Gemeinschaft bilden können. Ein gutes Beispiel dafür liefert das Christentum, in dem es diverse Gottesvorstellungen insbesondere bezüglich der Verbindung von Gottvater und Jesus gegeben hat, die zu enormen Streitigkeiten geführt haben, und wo sich erst mit dem 1. Konzil von Nicäa im Jahre 325 die trinitarische Vorstellung, also die Dreieinigkeit, gegenüber dem Arianismus durchgesetzt hat. Daneben gab und gibt es noch Nestorianer und Miaphysiten und wissen die Götter, was sonst noch.

Interessanterweise hat die Trinität Vorbilder im gesamten indogermanischen Kulturraum, wo es diverse Götter-Triaden, also Götter-Dreiheiten gibt, auch wenn die nichtchristlichen sich auf mehrere Götter statt nur einen beziehen. Im Hinduismus bilden Brahma, Vishnu und Shiva das Trimurti (

Der Theologe Rudolf Bultmann schrieb, daß für das Christentum „nicht Erkenntnis (γνῶσις), sondern Glaube (πίστις)“ charakteristisch sei [Bul98]. Diese Abgrenzung macht einen entscheidenden Unterschied zwischen primären und sekundären Religionen aus. Hat man eine Offenbarungs- oder eine Buchreligion, dann soll beziehungsweise muß man glauben, was in der besagten Offenbarung oder dem Buch beschrieben wird. Heutzutage beschränken sich die meisten Gläubigen auf Kernaussagen und ignorieren Dinge, die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen. Es gibt aber auch zahlreiche Gläubige, die ihre schriftlichen Grundlagen insgesamt für wortwörtlich nehmen und jede Abweichung vom Niedergeschriebenen konsequent ablehnen.

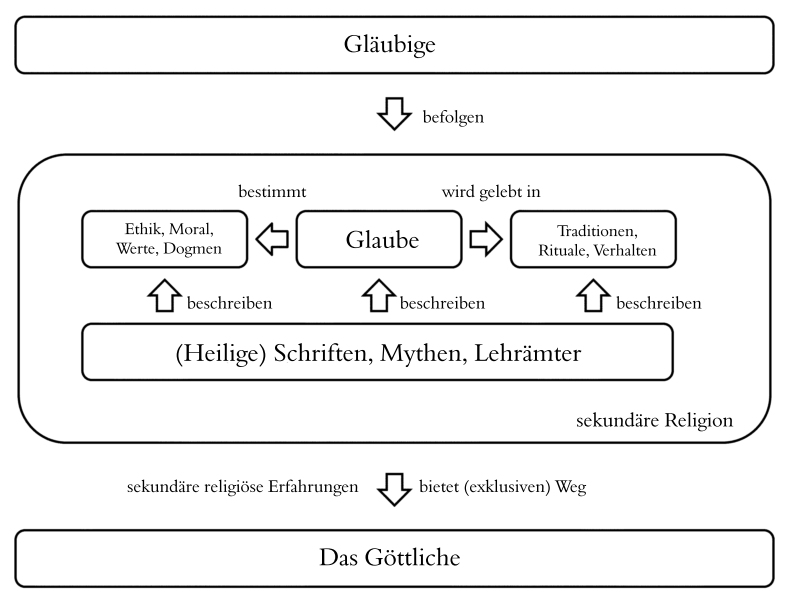

Abbildung 3: Aufbau einer sekundären Religion

Bei Erfahrungsreligionen und auch der Begriffsbestimmung, die Religion als Beachtung der zugehörigen Rituale, Wertvorstellungen und Traditionen statt über den Glauben definiert, liegt der Fall anders. Hier trifft man selten Leute, die den Inhalt der Mythen für wortwörtlich nehmen oder sie für historische Tatsachenberichte halten. Spirituelle Erfahrungen und Erkenntnisse gewinnt man hier durch die Praxis, sei es aufgrund von Riten, Meditation oder anderem, nicht allein durch das Gelesene, auch wenn das Lesen und Reflektieren über die Mythen eine große Rolle spielen.

Dieser Unterschied macht sich auch am Glaubensbekenntnis bemerkbar, das im Christentum und Islam einen hohen Stellenwert besitzt, meistens auswendig gelernt und mindestens einmal ausgesprochen werden muß. Nach www.hagalil.com gibt es auch ein jüdisches Glaubensbekenntnis [Hag12], dessen Relevanz und Verbreitung sich allerdings meiner Kenntnis entzieht.

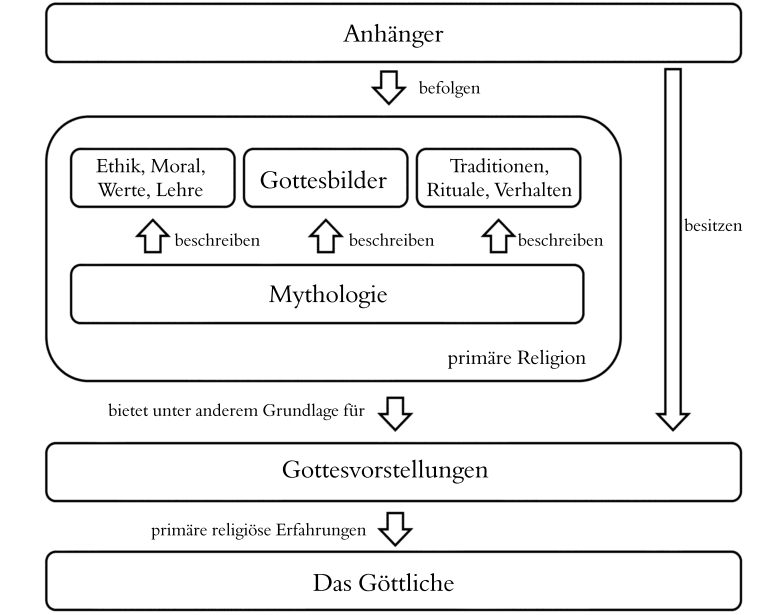

Abbildung 4: Aufbau einer primären Religion

Im Heidentum sieht das deutlich anders aus. Es mag zwar noch mehr geben, aber ich persönlich kenne nur eine einzige heidnische Religionsgemeinschaft, die ein offizielles Glaubensbekenntnis besitzt, nämlich die dänische Forn Siðr = „die alte Sitte“. Sie selbst bezeichnen das sogenannte trosbekendelse als „poetische Definition des Glaubens und der Weltanschauung“ [For12], und soweit ich informiert bin, ist es nur deshalb entstanden, weil es in Dänemark für die staatliche Anerkennung einer Religionsgemeinschaft notwendig ist. Da spielen vermutlich die Ansichten der evangelisch-lutherischen Staatskirche mit.

Es gibt also definitiv Religionen, bei denen kein Glaubensbekenntnis, also auch kein vor- oder niedergeschriebener Glauben, existiert, und der Glaube als solcher nicht die Wichtigkeit besitzt, wie das von den meisten Menschen in der westlichen Welt für alle Religionen angenommen wird. Leider ist es unglaublich schwer, diesen Menschen zu erklären, wie man Götter verehren kann, ohne an sie im herkömmlichen, also hierzulande christlichen Sinne zu glauben. Für sie ist Glaube Voraussetzung für Verehrung, letztere ginge angeblich nicht ohne ersteren.

Ein fest vorgegebenes Bekenntnis über den eigenen Glauben hängt meines Erachtens auch mit der möglichen Anzahl gleichzeitig ausgeübter Religionen zusammen, etwas, das im vorhergehenden Kapitel schon angesprochen wurde. Ein fest umrissener und genau definierter Glaube, dem zudem noch ein absoluter Wahrheitsgehalt zugesprochen wird, führt beinahe automatisch dazu, daß man neben seiner eigenen über diesen Glauben definierten Religion keine andere mehr akzeptieren kann.

Fehlt eine solche Verbindung von absoluter Wahrheit und dogmatischen Glaubensaussagen, ist es kein Problem, mehreren und sogar vorgeblich widersprüchlichen Religionen wie Buddhismus und Shintoismus anzugehören und sie zu befolgen.

Damit eng zusammen hängt die heutzutage oft geäußerte Ansicht, die Römer hätten die Christen aufgrund ihres „falschen“ Glaubens verfolgt. Wenn man den Glauben an eine Gottesvorstellung für den Kernpunkt der Wahrheit hält, meint man schnell, daß seine Gegner gerade deswegen gegen einen eingestellt sind. Wie man aber an der bisher aufgezeigten antiken Religionsdefinition, dem Nichtvorhandensein von Glaubensbekenntnissen im Heidentum und dem Praktizieren vieler nichtrömischer Religionen im alten Rom sehen kann, kann der Glaube kaum der Grund für die Verfolgung gewesen sein.

Das heidnische römische Reich pflegte angesichts der vielen praktizierten Religionen also im Gegensatz zu dem späteren christlichen, in dem tatsächlich jede andere Religion mit Ausnahme des Christentums – und mit Einschränkungen noch des Judentums – aufgrund angeblich falschen oder fehlenden Glaubens verboten wurde, eine gewisse Religionsfreiheit, die allerdings nicht so freizügig wie unsere heutige war. Verbots- oder Verfolgungsgründe waren entweder politisch motiviert oder entstammten dem Mißtrauen gegenüber im Geheimen vollzogenen Kulten. Der Dionysos- und der Isis-Kult sind mehrfach vom Senat verboten worden [Klo06], ersterer wurde sogar im Jahre 186 v. Chr. nach dem sogenannten „Bacchanten-Skandal“ äußerst brutal mit schätzungsweise 7.000 Todesopfern verfolgt.

Ein politischer Grund für die Verfolgung einer Religion war die Ablehnung des Staatskultes und später des Kaiserkultes, da die Ausübung dieser beiden Kulte als staatstreue Handlung galt, die die politische Verbundenheit mit dem römischen Reich ausdrückte. Christen lehnten beides aus Glaubensgründen ab, was sie in Rom politisch verdächtig machte. Inwieweit noch Gerüchte über seltsame, womöglich im Geheimen ausgeführte Riten da mitspielten, ist schwer zu sagen, ich halte es aber für möglich und wahrscheinlich, daß so mancher Römer Berichte über die christliche Eucharistiefeier, bei der das Fleisch eines Meisters gegessen und sein Blut getrunken wird, falsch und daher als ethisch anstößig aufgenommen hat, was zu vielen Verdächtigungen geführt haben mag.