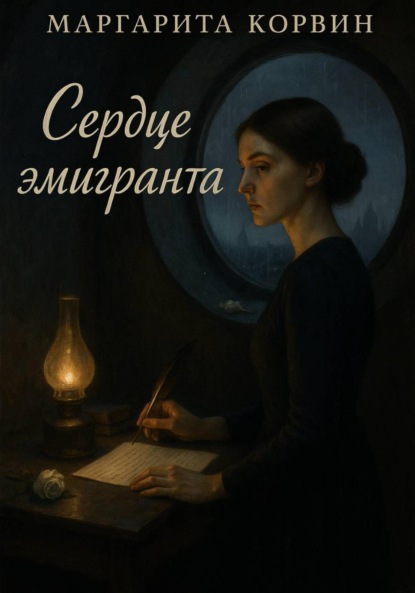

Сердце эмигранта

- -

- 100%

- +

Чернила на шелке

Сырой парижский ноябрь сочился сквозь неплотно прикрытую раму, принося с собой запах мокрого камня и гниющих листьев из сада Тюильри. Этот запах, въедливый и меланхоличный, стал для Елены запахом ее новой жизни – жизни, выкроенной из чужих лоскутов, сшитой наспех грубыми стежками необходимости. В гостиной особняка де Валуа на рю де Риволи пахло иначе: вощеной древесиной, увядающими в японской вазе хризантемами и едва уловимой нотой дорогих сигар мсье Этьена. Здесь воздух был густым и неподвижным, как вода в заросшем пруду, и дышать им Елене всегда было трудно.

«А теперь, Софи, покажи мне на карте реку, которую называют сердцем Франции», – произнесла она ровным, бесцветным голосом, тем самым голосом, который она выработала для этого дома. Голосом гувернантки. Мадемуазель Элен.

Восьмилетняя Софи, живое, порывистое создание с глазами цвета фиалок, ткнула тонким пальчиком в синюю извилистую линию, пересекавшую глянцевую поверхность карты. «Сена! C'est la Seine, Mademoiselle!»

«Верно, – кивнула Елена, и ее отражение в полированном дереве стола кивнуло в ответ: строгая фигура в темно-сером платье с белым воротничком, гладко зачесанные темные волосы, собранные в тугой узел на затылке. Лицо-маска, безупречное и непроницаемое. – А теперь найди город, где Сена впадает в море».

Ее собственный город лежал далеко отсюда, за тысячами верст лживых границ и пролитой крови. Он стоял на другой реке, скованной льдом по полгода, и его гранитные набережные помнили стук копыт и шелест бальных платьев. Иногда по ночам, когда тишина в мансарде становилась особенно оглушительной, она слышала плеск невской воды, темной и тяжелой, как расплавленный свинец. Воспоминания приходили без спроса, острые, как осколки разбитого зеркала, и каждое ранило по-своему.

Софи что-то лепетала про Гавр, про большие корабли, уходящие в Америку, но Елена уже не слушала. Ее взгляд скользил по золотому тиснению на корешках книг в застекленном шкафу. Мольер, Расин, Корнель. Французская классика, незыблемая, как своды Нотр-Дама. В ее прошлой жизни, в отцовской библиотеке, тоже стояли эти тома, только рядом с ними соседствовали Пушкин и Лермонтов, Достоевский и Толстой. Там книги пахли кожей, пылью и ее детством. Здесь они не пахли ничем. Они были частью интерьера, как и она сама.

Дверь гостиной бесшумно отворилась, и на пороге возник мсье Этьен де Валуа. Высокий, сухой, с лицом, будто высеченным из желтоватого мрамора. Он не вошел – он занял пространство, и воздух в комнате тотчас уплотнился, стал еще более разреженным.

«Софи, твоя мать ждет тебя. Урок окончен», – его голос был подобен звуку закрывающегося сейфа.

Девочка встрепенулась, бросила на Елену быстрый, извиняющийся взгляд и выскользнула из комнаты. Мсье де Валуа задержался на мгновение, его холодные глаза, цвета старого серебра, впились в Елену.

«Мадемуазель, – начал он, и в его тоне не было вопроса, лишь констатация факта, – я надеюсь, вы помните, что жалованье прислуги не предполагает использования каминного отопления в ваших комнатах. Ноябрь в этом году выдался теплый».

Он не ждал ответа. Он просто вынес приговор, обозначил ее место. Бесправная тень, согреваемая лишь милостью хозяев. Елена склонила голову в безмолвном согласии. Слова застревали в горле, колючие, как еловые иглы. Слова о том, что ночами в ее каморке под самой крышей ледяные сквозняки гуляют так, что зуб на зуб не попадает, а вода в кувшине под утро покрывается тонкой пленкой льда. Но такие слова здесь были неуместны. Они принадлежали другому миру, миру, где холод был не просто погодой, а состоянием души.

Когда его шаги затихли в коридоре, она медленно подошла к окну. Париж тонул в лиловых сумерках. Внизу зажигались огни – тысячи золотых искр, рассыпанных по бархату вечера. Город огней, джаза и потерянного поколения. Для нее он был городом теней, городом, где ее собственная тень становилась все длиннее и прозрачнее с каждым днем. Она смотрела на проезжающие автомобили, на спешащих под зонтами прохожих, и чувствовала себя запертой в аквариуме, отделенной от этой кипучей, чужой жизни невидимым стеклом.

Ужин в доме де Валуа был ритуалом, отточенным до мелочей. Серебро тускло поблескивало на накрахмаленной скатерти, в хрустальных бокалах дрожали рубиновые отсветы вина. Мадам Колетт де Валуа, хрупкая, как севрская статуэтка, говорила о новой выставке в галерее «Бернэм-Жён», мсье Этьен отвечал односложно, не отрываясь от своего супа-консоме. Софи, сидевшая рядом с Еленой, ерзала на стуле. Елена ела медленно, механически, не чувствуя вкуса. Она была здесь лишь для того, чтобы следить за манерами девочки, быть частью безмолвного антуража. Ее присутствие было таким же естественным и незаметным, как присутствие фарфоровой супницы на столе. Она слушала их французскую речь, плавную и отточенную, и думала о том, как коверкают этот язык русские таксисты на стоянках у оперá, как они вставляют в него русские слова, создавая странный, уродливый гибрид, язык изгнания.

Наконец, пытка закончилась. Уложив Софи спать и пожелав ей спокойной ночи, Елена поднялась по узкой винтовой лестнице для прислуги в свою мансарду. С каждой ступенькой она сбрасывала с себя оцепенение дня. Здесь, под самой крышей, среди гулких сквозняков и запаха пыли, она переставала быть мадемуазель Элен. Она снова становилась Еленой Волковой. И кем-то еще.

Ее комната была крошечной, со скошенным потолком, в который почти упиралась железная кровать. Единственное окно выходило на лабиринт мокрых парижских крыш. Она зажгла огарок свечи, и по стенам заплясали уродливые тени. Первым делом она распустила волосы. Тяжелая темная волна упала ей на плечи, и это было похоже на освобождение. Она сняла серое платье-униформу и надела старую, заштопанную фланелевую кофту.

Под кроватью, в пожелтевшем картонном чемодане, хранилось ее единственное достояние. Не фамильные драгоценности, проданные за бесценок еще в Константинополе, не уцелевшие фотографии, от которых слишком больно щемило сердце. Там лежала толстая стопка исписанных листов.

Она достала их с благоговением, как священник достает дароносицу. Села за шаткий столик, пододвинула свечу. На верхнем листе твердым, угловатым почерком, совсем не похожим на ее собственный бисерный, было выведено имя: Игорь Воронов.

Игорь. Ее щит. Ее свобода. Ее проклятие.

Он родился из боли и одиночества той первой страшной зимой в Париже, когда голод был не метафорой, а ледяными тисками, скручивавшими желудок. Когда она, бывшая княжна Волкова, читавшая в подлиннике Вергилия, мыла полы в грязном бистро за тарелку лукового супа. Тогда слова начали приходить сами, как бред, как лихорадка. Жесткие, горькие, мужские слова. О потерянной чести, о снегах, пропитанных кровью, о небе Родины, которое видишь, лишь закрыв глаза. Елена, воспитанная в Смольном, не могла писать так. А Игорь Воронов – мог. Бывший офицер, прошедший ад Гражданской войны, разочарованный, надломленный, но не сломленный. Он был квинтэссенцией всего того, что она видела в глазах русских мужчин на улицах Парижа. Он был их общим голосом.

Она взяла перо, обмакнула его в дешевые фиолетовые чернила. Холод пробирал до костей, пальцы коченели, но она не замечала этого. Свеча бросала на бумагу дрожащий свет. И началось таинство. Строки ложились на бумагу, одна за другой, ровные, чеканные. Это был не ее голос, тихий и подавленный. Это был голос Игоря – хриплый, сильный, не боящийся ни боли, ни правды.

…И город сей, чужой гранитный рай,

Мне шепчет: «Сдайся, прошлое забудь».

Но каждый камень здесь кричит: «Вставай!» —

И в сердце бьет заснеженную муть…

Она писала, забыв о времени, о холоде, о завтрашнем дне, который снова принесет уроки, равнодушные взгляды и унизительную зависимость. Здесь, в этом крохотном мирке, освещенном пламенем свечи, она была всемогуща. Она творила миры, она воскрешала мертвых, она говорила с Богом и с дьяволом от имени целого поколения, выброшенного на обочину истории.

Когда последняя строчка легла на бумагу, она откинулась на спинку стула, совершенно опустошенная. Пламя свечи заколебалось от ее дыхания. На столе лежала готовая рукопись. «Пепел и снег». Она перебирала листы, и ей казалось, что она держит в руках свое собственное сердце, еще теплое, вырванное из груди. В этих стихах была вся она: ее тоска, ее гордость, ее невыплаканные слезы.

И тут ее взгляд упал на обрывок вчерашней газеты «Le Figaro», в который была завернута купленная на рынке луковица. Маленькое объявление в разделе культурной хроники. «Молодое издательство «Éditions Moreau», возглавляемое Жаном-Люком Моро, ищет новые имена, способные отразить дух нашего времени. Мы открыты для смелых и бескомпромиссных голосов».

Сердце пропустило удар, а затем забилось часто-часто, как пойманная птица. «Éditions Moreau». Она слышала это имя. Говорили, что этот Моро – чудак, идеалист, ищущий не выгоду, а гениев. Говорили, что он готов рисковать.

Безумная, отчаянная мысль, до сих пор таившаяся в самых темных глубинах ее сознания, вдруг вырвалась на поверхность. Отправить. Отправить рукопись. Не для славы, нет. А просто чтобы узнать – имеет ли ее боль, переплавленная в слова, хоть какую-то ценность в этом мире? Существует ли она на самом деле, или все это лишь бред замерзающей женщины в холодной мансарде?

Страх ледяной волной прокатился по телу. Кто она такая? Гувернантка. Русская эмигрантка с нансеновским паспортом, документом, который был скорее клеймом, чем удостоверением личности. А если раскроется обман? Если они узнают, что Игорь Воронов – это она? Позор, скандал, потеря места… Потеря всего того ничтожного, что у нее еще оставалось.

Но потом она посмотрела на рукопись. На эти листы, пропитанные ее жизнью. И поняла, что страх потерять это – сильнее. Оставить их здесь, в картонном чемодане, где они истлеют вместе с ней, – это было бы настоящим предательством. Предательством Игоря, который дал ей силы выжить.

Решение пришло внезапно, как вспышка молнии. Она не дала себе времени на раздумья, на сомнения. Движения ее стали быстрыми и точными. Она выбрала лучшие, самые чистые листы, аккуратно сложила их. Написала сопроводительное письмо. Короткое, сухое, от лица Игоря Воронова. «Милостивый государь. Предлагаю вашему вниманию рукопись моих стихов. С уважением, И. Воронов». Ни адреса, ни просьб. Лишь гордое и отчаянное предложение.

Она нашла большой конверт из плотной бумаги, вложила туда рукопись. Написала адрес издательства, который запомнила из газеты. Теперь нужно было его отправить. Не завтра, не послезавтра. Сейчас. Пока не вернулся страх.

Тихо, как мышь, она выскользнула из своей комнаты. Лестница для прислуги скрипела под каждым ее шагом, и звуки эти казались ей оглушительными в ночной тишине дома. Она затаила дыхание, миновала кухню, где пахло остывшим ужином и мышами. Засов на задней двери поддался с тяжелым стоном.

Ночь встретила ее влажным холодом. Улицы были пустынны, лишь редкие фонари выхватывали из темноты мокрую брусчатку, блестевшую, как чешуя гигантской рыбы. Она шла быстро, почти бежала, прижимая к груди драгоценный конверт, словно боялась, что его вырвут у нее из рук ночные призраки. Она чувствовала себя заговорщицей, преступницей, идущей на самое дерзкое дело в своей жизни.

Почтовый ящик нашелся на углу улицы. Синий, металлический, он казался в свете фонаря каким-то зловещим истуканом, требующим жертвы. Елена на мгновение замерла. Это была последняя граница. За ней – неизвестность. Она могла еще повернуть назад, вернуться в свою каморку, спрятать рукопись и жить дальше своей тихой, беспросветной жизнью.

Но она посмотрела на свои руки, державшие конверт. Тонкие, с обломанными ногтями, испачканные чернилами. Руки аристократки, научившиеся работать. И руки поэта. Она вспомнила холодное лицо мсье де Валуа, его слова о камине. И поняла, что больше так не может. Эта рукопись была не просто стихами. Это был ее бунт. Ее единственный выстрел в равнодушное лицо судьбы.

С резким выдохом она опустила конверт в щель. Он провалился внутрь с глухим, окончательным стуком. Все. Пути назад не было.

Она стояла еще несколько минут, вслушиваясь в тишину. Ничего не изменилось. Париж спал. Мир не перевернулся. Но она знала, что для нее этой ночью изменилось все.

Возвращаясь обратно, она уже не бежала. Она шла медленно, вглядываясь в темные окна домов. Она совершила поступок. Впервые за долгие годы она не просто выживала – она действовала. Что будет дальше, она не знала. Может быть, ничего. Может быть, ее рукопись выбросят, не дочитав. А может быть…

В своей комнате она подошла к окну. Вдали, над крышами, занимался бледный, болезненный рассвет. Город медленно проступал из ночного мрака. Она поднесла пальцы к губам. Они все еще пахли сургучом и дешевыми чернилами. Чернилами на шелке ее истерзанной души. И в этом запахе была горечь, страх и крошечная, почти безумная надежда.

Золотая клетка на рю де риволи

Утро после ее ночной вылазки ничем не отличалось от сотен других. Тот же опалесцентный свет, просачивающийся сквозь муслиновые занавеси, тот же отдаленный гул просыпающегося города, тот же условный стук горничной в дверь. Мир не заметил ее преступления. Но когда Елена спускалась по парадной лестнице, касаясь кончиками пальцев холодной, отполированной до блеска меди перил, она чувствовала, как изменилась сама. Словно внутри нее теперь был натянут невидимый нерв, тонкая струна, вибрирующая от каждого звука, каждого взгляда. Ее тайный поступок не оставил следов на мокрой брусчатке, но выжег клеймо на ее душе.

Завтрак в доме де Валуа проходил в малом обеденном зале, выходившем окнами в сад. Тишина здесь была не умиротворяющей, а звенящей, наполненной невысказанными упреками и застарелым раздражением. Мсье Этьен читал финансовую газету, и шелест переворачиваемых страниц звучал громче, чем звон серебряных ложечек о тонкий лиможский фарфор. Мадам Колетт, бледная и отстраненная, крошила круассан на мелкие кусочки, но почти не ела, ее взгляд блуждал где-то поверх идеально подстриженных тисовых изгородей. Софи, сидевшая рядом с Еленой, сосредоточенно выкладывала изюминки из своей булочки в геометрический узор.

Елена чувствовала себя призраком за этим столом. Ей полагался кофе и простой хлеб с маслом – диета, подобающая ее положению. Роскошь этого дома была для нее декорацией, в которой она исполняла свою роль. Запах свежесваренного кофе, аромат апельсинового джема, блеск фамильного серебра – все это было частью мира, к которому она не имела доступа. Это был тщательно выстроенный спектакль о благополучии, и ее задача была проста: не нарушать мизансцену. Она пила свой кофе мелкими, размеренными глотками, ощущая на себе тяжелый, оценивающий взгляд мсье де Валуа. Он не смотрел на нее прямо, но она чувствовала его внимание, как физическое давление, как холодный сквозняк у затылка. Он был хозяином этой золотой клетки, и каждый прутик в ней был выкован из его воли.

«Софи, – произнес он, не опуская газеты, и его голос разрезал тишину, как скальпель, – я надеюсь, мадемуазель объяснила тебе разницу между Меровингами и Каролингами. В твоем возрасте уже пора понимать основы истории собственной страны».

«Да, папа, – пискнула Софи, роняя изюминку. – Хлодвиг крестился, а Карл Великий стал императором».

«Превосходно, – сухо обронил мсье де ВалуА. – Значит, уроки мадемуазель не проходят впустую».

В его словах не было похвалы, лишь едва прикрытое сомнение, тонкий яд, рассчитанный на то, чтобы напомнить Елене о ее подотчетности, о том, что ее пребывание здесь – не право, а милость, которую в любой момент могут отнять. Елена ничего не ответила, лишь слегка сжала под столом свои холодные пальцы. Она знала эту игру. Каждое утро он находил способ уколоть ее, утвердить свою власть, провести невидимую черту между своей семьей и наемной прислугой. И каждый раз она проглатывала унижение, сохраняя на лице маску бесстрастного спокойствия. Эта маска была ее единственной броней.

После завтрака они с Софи поднялись в классную комнату. Это было самое светлое помещение в доме, с высоким окном и белой мебелью, но для Елены оно было таким же узилищем, как и весь особняк. Здесь она должна была вкладывать в голову французской девочки знания, которые в ее собственной жизни оказались бесполезным балластом.

Сегодня по расписанию была география. Они разложили на столе большую карту Европы. Границы на ней были новыми, перекроенными Версальским договором, рубцами, оставшимися после великой войны.

«Вот это Франция, видишь? – вела Елена указкой по знакомым очертаниям. – Наша страна. А это – Англия, отделенная проливом. А это – Германия…»

Ее голос был ровным, но внутри все сжималось. Она смотрела на огромное пятно на востоке, залитое блекло-розовой краской и подписанное четырьмя буквами: U.R.S.S. Союз Советских Социалистических Республик. Чужое, уродливое, казенное название, похожее на тюремный номер. Там, под этой лживой аббревиатурой, была похоронена ее страна, ее Россия. Там остались заснеженные поля под Псковом, где стояло их имение, остались гранитные набережные Петербурга, могилы ее отца и брата. Для Софи это была просто часть карты, абстрактное пространство. Для Елены – незаживающая рана, фантомная боль ампутированной души.

«А почему Россия такая большая? – спросила Софи, обводя пальчиком громадную территорию. – Там живет много людей?»

Елена на мгновение замолчала, подбирая слова. Как объяснить этому безмятежному ребенку, что такое Россия? Что это не просто земля, а целая вселенная, стихия, где метель может завывать неделями, где лето пьянит ароматом луговых трав, где люди умеют любить и ненавидеть с одинаковой, испепеляющей силой.

«Да, Софи. Очень много. И земля там… другая. Не такая, как здесь. Там огромные леса, где можно заблудиться, и реки, такие широкие, что не видно другого берега. И снег зимой лежит так глубоко, что дома утопают в нем по самые крыши».

Она говорила, и перед ее внутренним взором вставали картины прошлого. Зимний вечер в Волкове. Огромный, гудящий пламенем камин. Отец читает вслух Диккенса, его низкий голос смешивается с воем вьюги за окном. Мать вышивает на пяльцах, и серебряная игла порхает в ее тонких пальцах, как мотылек. Старший брат, Алексей, чистит охотничье ружье, и в комнате пахнет порохом и оружейным маслом. Мир, казавшийся вечным, незыблемым, как гранитные устои Троицкого моста. Мир, который рассыпался в прах за несколько страшных дней.

«Мадемуазель? Вы плачете?» – тихий голос Софи вернул ее в действительность.

Елена коснулась щеки. Она была влажной. Она даже не заметила, как по лицу скатилась одинокая слеза.

«Нет, милая, – она торопливо смахнула ее. – Просто что-то попало в глаз. Давай вернемся к нашему уроку. Столица Франции – Париж. А столица…» – она запнулась, язык не поворачивался произнести новое, чужое имя. «…столица России – Москва».

Она заставила себя продолжить урок, но слова казались ей пустыми, выхолощенными. Она говорила о реках и горах, а думала о том, что ее собственная жизнь превратилась в пустыню, где редкие оазисы воспоминаний лишь подчеркивали бескрайность окружающего ее песка. Роскошь дома де Валуа была миражом в этой пустыне. Бархат портьер, прохлада шелковых простыней, изысканность подаваемых блюд – все это было ненастоящим, чужим. Ее истинным достоянием была нищета ее внутреннего мира, выжженного потерей, и богатство памяти, которое никто не мог у нее отнять.

После обеда у Софи был урок музыки с приходящей учительницей, и у Елены выдался свободный час. Она поднялась в библиотеку, чтобы взять для девочки книгу. Библиотека в доме де Валуа была гордостью хозяина. Идеальные ряды корешков в кожаных переплетах с золотым тиснением стояли за стеклянными дверцами, как солдаты на параде. Это была не живая коллекция, собиравшаяся поколениями, а тщательно подобранное вложение капитала. Здесь не было потрепанных томиков, зачитанных до дыр, не было случайных книг, купленных по велению сердца. Только выверенная классика, только имена, прошедшие проверку временем.

Елена отперла один из шкафов и принялась искать что-нибудь из Жюля Верна. Ее пальцы скользили по гладким, холодным корешкам. Расин, Корнель, Вольтер, Руссо. И вдруг она замерла. Среди безупречного строя французских классиков она увидела знакомое имя, вытисненное кириллицей. Лермонтов. «Герой нашего времени». Книга была на русском, в старом дореволюционном издании.

Как она сюда попала? Может быть, подарок кого-то из русских клиентов мсье де Валуа? Елена с трепетом, словно боясь обжечься, достала том. Она открыла его наугад и вдохнула едва уловимый, почти исчезнувший запах русской типографской краски.

«…Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть».

Строки ударили ее, как пощечина. Она стояла посреди этой чужой, холодной роскоши и держала в руках осколок своего мира, голос своей Родины. Она так жадно впилась глазами в знакомые буквы, что не услышала, как дверь библиотеки бесшумно отворилась.

«Находите что-то интересное, мадемуазель?»

Голос Этьена де Валуа заставил ее вздрогнуть. Она обернулась. Он стоял на пороге, заложив руки за спину, и смотрел на нее своим непроницаемым взглядом. В его глазах не было ни удивления, ни гнева – лишь холодное, препарирующее любопытство.

Елена почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. Она была застигнута врасплох, с поличным. Не в краже серебряной ложки, нет, в чем-то гораздо худшем в глазах этого человека – в проявлении своей сущности, своей русскости, которую она так тщательно скрывала под маской безупречной французской гувернантки.

«Простите, мсье, – пролепетала она, торопливо ставя книгу на место. – Я искала книгу для Софи и случайно…»

«Случайно наткнулись на варварскую литературу в моем доме?» – он медленно подошел ближе. Он не повышал голоса, но его тихие слова звенели угрозой. Он взял с полки тот самый том Лермонтова, повертел его в руках, словно какую-то диковинную, но потенциально опасную вещь. «Я смотрю, вы читаете по-русски. Впрочем, это неудивительно».

Он открыл книгу, брезгливо перелистал несколько страниц, словно боясь испачкаться. «Ах, эта знаменитая славянская меланхолия. Вечные страдания, поиски смысла, вселенская тоска. Очень утомительно. Мы, французы, предпочитаем ясность и логику. Разум превыше чувств. Это то, что создало нашу цивилизацию».

Он говорил не ей, а скорее самому себе, вынося приговор целому миру, о котором не имел ни малейшего понятия. Для него ее прошлое, ее культура, ее боль были лишь экзотическим курьезом, не более.

«Я держу эту книгу как пример, – продолжал он, ставя том на место с отчетливым стуком, – пример того, к чему приводит избыток души и недостаток дисциплины. К хаосу и разрушению. К революциям». Он повернулся к ней, и его глаза, цвета замерзшего пруда, впились в нее. «Ваше прошлое, мадемуазель, – это ваше личное дело. Но в стенах этого дома я требую от вас одного – полного соответствия французским стандартам поведения и мышления. Софи должна вырасти настоящей француженкой, свободной от… чужеродных влияний. Вы меня понимаете?»

Это был не вопрос. Это был приказ. Ультиматум. Он требовал, чтобы она отказалась от себя, чтобы ампутировала свою память, свою душу, и стала безупречным механизмом для воспитания его дочери.

«Да, мсье, – прошептала Елена, опустив глаза. – Я понимаю».

«Вот и хорошо, – он кивнул, удовлетворенный. – Возьмите для Софи «Вокруг света за восемьдесят дней». Это полезное чтение. Оно учит предприимчивости и точности, а не бессмысленному самокопанию».

С этими словами он вышел, оставив за собой шлейф холодного одеколона и звенящей тишины. Елена еще долго стояла не в силах пошевелиться. Унижение было таким острым, таким концентрированным, что у нее перехватило дыхание. Он не просто указал ей на ее место. Он вторгся в ее святая святых, в ее внутренний мир, и растоптал там все своими лакированными ботинками. Он показал ей, что даже ее мысли, ее чувства, ее память ему не принадлежат, пока она живет в его доме. Она была вещью, частью обстановки, и если эта вещь проявляла признаки самостоятельной жизни, ее немедленно ставили на место. Золотая клетка захлопнулась с оглушительным лязгом.

Она механически взяла с полки Жюля Верна и вышла из библиотеки. Ей нужно было на воздух. Она спустилась в сад. Сад был безупречен, как и все в этом доме. Ровные дорожки, посыпанные гравием, геометрически правильные клумбы, фонтан в центре, где пухлый амур тщетно пытался поймать каменную рыбу. Ни одного лишнего листка, ни одной дикой травинки. Природа, укрощенная, подчиненная человеческой воле. Здесь даже воздух казался дистиллированным.