- -

- 100%

- +

Эпиграф

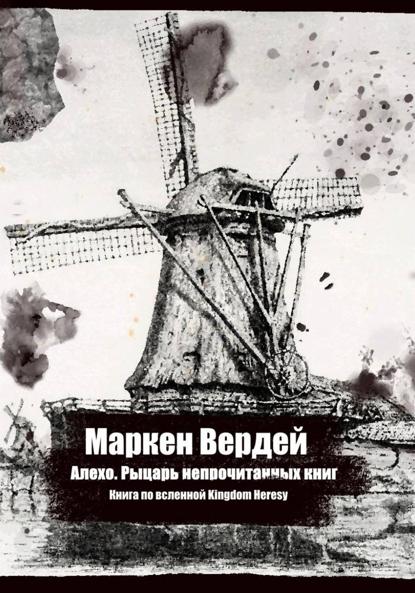

Эта книга – не продолжение. Это – свидетельство.Свидетельство того, что каждый, кто когда-либо видел дракона в ветряной мельнице, был прав.

Маркен ВердейПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Эту книгу я должен был написать. Или она должна была быть написана мной – разница невелика. Всё началось давно, в юности, с толстого тома в потрёпанном переплёте, пахнущего библиотечной пылью и тайной. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Он поразил меня не приключениями. Он поразил меня методом.

Передо мной был человек, который получил мир – грубый, жестокой, плоский – и отказался его принять. Вместо этого он взял этот мир как сырьё, как необработанный мрамор, и высек из него другую реальность. Реальность с драконами, великанами и дамой сердца. Его обвиняли в безумии. Но я, даже будучи мальчишкой, видел в этом не безумие, а акт предельного творчества. Он не видел ветряные мельницы – он решил видеть в них великанов. Он не ошибался. Он выбирал. Его выбор был еретическим, поэтическим и оттого – невероятно человеческим.

Именно это и стало семенем. Я мечтал не о пародии и не о «перезапуске». Я мечтал о духовном наследнике. О мире, выращенном из той же идеи, но пошедшем своим путём. Если Дон Кихот был читателем, который принял книгу за правду, то я хотел создать не-читателя, который из отсутствия букв создаст свой алфавит. Если тот боролся с материей мира, я хотел, чтобы мой герой боролся с его смыслом.

Так родился Алехо де лас Руинас. Его замок – не дом, а руина. Его библиотека – не собрание текстов, а коллекция намёков. Его дислексия – не болезнь, а инструмент. Он пропускает буквы, чтобы увидеть связи. Он не читает книги – он читает мир, и читает его иначе. Он – картограф несуществующих земель, которые, однако, для него реальнее камней под ногами.

«Алехо. Рыцарь Непрочитанных Книг» – первая книга цикла «Kingdom Heresy». «Королевская Ересь».

Это не просто серия романов. Это – заявка на метод. На особый способ существования в мире, который навязывает нам одну-единственную, официальную карту реальности. Ересь – это не бунт ради бунта. Это – акт веры в то, что твоя, частная, субъективная, кривобокая карта имеет право на существование. Что твои личные великаны и драконы – не иллюзия, а язык, на котором с тобой говорит твоя собственная жизнь. И что построить своё королевство можно даже на самом зыбком грунте, если объявить этот грунт священной землёй.

Эта книга – мой долг тому сумасшедшему идальго из Ла-Манчи. Она – не подражание, а продолжение разговора, начатого четыреста лет назад. Разговора о праве человека на собственный миф. О силе упрямства. О том, что единственный способ не сгинуть в чистом поле без троп – это нарисовать свою карту. Даже если все остальные будут утверждать, что на ней изображена ересь.

Добро пожаловать в ересь. Добро пожаловать в Королевство.

Глава первая

ржавый клинок утра

Аркония просыпалась нехотя. Свет не бил с небес – он сочился сквозь густой туман, будто сквозь грязную шерсть. Ночь не сдавалась, а впитывалась в камни, в глину, в самые кости, оставляя за собой сырость, что въедалась под кожу и в душу. Край света был не обрывом, а угасанием. Дороги, что помнили шаг легионов, сужались до троп, тропы терялись среди корней и суеверий, а дальше лежала Пустошь, где правили дрокале да ветер.

На одном из таких забытых холмов стояли Руины. Не замок, а тень замка. Одна стена, упрямая, как старая кость, торчала из груды камней, сросшихся с землёй. Это было не жилище. Это была память о жилище.

Из чёрного провала, что когда-то был порталом, вышел он.

Дон Алехо де лас Руинас не был ни высок, ни строен. Плащ его, некогда зелёный, выцвел до цвета болотной тины и висел на нём, как на вешалке. Лицо, обрамлённое тёмной, седой бородой, не стремилось ни к благородству, ни к красоте. В нём жили только глаза. Глаза цвета старого вина, мутные, смотревшие не на мир, а сквозь него.

Он не потянулся к небу и не вздохнул. Он совершил утренний обряд: приложил ладонь к мшистому камню у входа – камню-основателю. Камень был ледяным и шершавым. Под его пальцами оживала не фактура, а история. Вот здесь – Мыс Упрямства, вот глубокая трещина – Бухта Стенаний, а эта выщерблина – Залив Последней Надежды. Он знал каждый камень. Это было его королевство.

Он повернулся спиной к своей каменной твердыне и взглянул на дорогу внизу, тонущую в молоке тумана. Это был не взгляд путника. Это был взгляд первооткрывателя на белую пустоту.

«Ныне, – молвил он тихо, и голос его был хриплым, как скрип несмазанных ворот. – Ныне предстоит пересечь Чащу Забвения. И проверить, не таится ли у брода через Реку Усталости тот самый Змей-Похититель Дневных Забот».

Кругом не было ни души. Лишь камни, парящий туман да крик одинокой птицы, резавший утро, как ржавый клинок.

А в двадцати шагах, за валуном, отколовшимся от башни ещё при его прадеде, сидел, съёжившись от утреннего холода, Эстебан.

Его прозвали Тихим не за нрав, а за умение наблюдать – недвижно, почти не дыша. Он был худ и костляв; лицо – острое, с большим носом и глазами, вечно прищуренными. На коленях лежал потрёпанный кожанный блокнот. В посиневших от холода пальцах – короткий карандаш.

Он видел, как Алехо гладил камень. Слышал его бормотание. Эстебан не записывал. Он впитывал, как сухая земля впитывает первый дождь – жадно, безмолвно, уже превращая влагу в нечто иное внутри себя. Этот идальго был для него диковинкой – живым воплощением сбоя. За таким стоило понаблюдать, пока мир не поставил его на место.

Алехо меж тем начал спускаться с холма. Он не шёл – он прокладывал путь. Его взгляд скользил по кустам, выискивая не ягоды, а знаки. Сломанная ветка – «метка Разбойника Времени». Кучка заячьего помёта – «депеша от Степных Котов-Скитальцев». Лицо его было серьёзно и сосредоточенно, как у монаха, читающего древний манускрипт.

Эстебан крался за ним, как тень, бесшумно ступая по мху и жухлой траве. Он наблюдал за каждым жестом, за каждым поворотом головы Алехо, стараясь уловить логику этого безумия.

Алехо вышел на дорогу. Туман начинал рваться, открывая грязную ленту пути, уходящую в чащу. Чащу Забвения. Он выпрямился, и в его глазах вспыхнул тот самый огонь, которого тщетно искал Эстебан в монастырских свечах. Огонь не от мира сего.

На дороге уже была жизнь. Торговец с поклажей на ослике ковылял в сторону деревни, ворча на погоду. Двое подмастерьев, отправленных за дровами, лениво перебрасывались грубыми шутками. Мир был прост, тяжел и лишён всякой тайны.

Алехо остановился перед ними, преградив путь. Не грозно – но с некой внутренней убеждённостью, которая заставила торговца придержать осла.

«Добрые люди, – воззвал Алехо, и голос его прозвучал странно торжественно среди утренней серости. – Не встречали ли вы на пути Пилигрима Унижения? Странника в лохмотьях, чьё лицо – карта всех голодных дорог?»

Подмастерья переглянулись. Торговец фыркнул.

«Пилигрима? Лохмотья? Да вон он, у края рва, сидит, – ткнул он толстым пальцем куда-то в сторону. – Старый Хуан, нищий. От него воняет за версту».

Алехо не смутился. Он повернулся туда, куда указал торговец, и взгляд его смягчился.

«Так и есть. Пилигрим. Он ждёт испытания».

И он направился к краю дороги, где у старого дренажного рва сидел, съёжившись, старик в грязных отрепьях.

Эстебан замер, притаившись за толстым стволом вяза. Его пальцы сами собой сжали карандаш, но он не доставал блокнот. Он просто смотрел. Смотрел, как этот безумец подходит к вонючему нищему, как опускается перед ним на одно колено, не обращая внимания на грязь, и говорит что-то тихое, чего не слышно. Смотрел, как нищий, сперва испуганно косившийся, постепенно перестаёт дрожать. Как Алехо вынимает из своего тощего кошеля последнюю медную монету и вкладывает её в грязную ладонь, не как милостыню, а как некий знак – торжественно и важно.

И Эстебан почувствовал что-то странное. Не смех. Не презрение. А щемящее, неудобное чувство, похожее на стыд. Ибо он видел: для всех вокруг – это был просто нищий. Для Алехо – это был Пилигрим Унижения. И в этой мгновенной, безумной перекладке одного в другое было что-то, от чего сжималось сердце. Что-то прекрасное и совершенно бесполезное.

Что-то, ради чего, возможно, стоило забыть о блокноте и просто смотреть.

колодец и немое небо

День поднялся, тяжёлый и влажный. Туман сменился не солнцем, а жарким, липким маревом. Дорога вела к деревне у подножия холма – безымянному скоплению глинобитных хижин с соломенными крышами, чёрным от копоти горном кузницы и церквушкой-крохой с покосившимся крестом. Это место звали просто – Низина. Здесь жили те, кто смирился с тем, что жить можно только внизу.

Алехо вступил под сень первых покосившихся плетней. Его появление не вызвало переполоха. Его знали. На него не обращали внимания, как не обращают внимания на призрак, который иногда бродит у старой башни и никому не мешает. Дети не бросали камней – их родители научили: дураков не трогают, они от сглаза.

Цель Алехо была не в деревне, а на её краю, где у каменного колодца с журавлём стояла женщина.

Альдонса работала. Её руки, тёмные от загара и земли, ловко орудовали верёвкой, погружая дубовое ведро в тёмную глазницу колодца. Пот стекал по её вискам, проложив чистые дорожки на запёкшейся пыли щёк. Она была некрасива и прекрасна в этой некрасивости, как корень старого дуба или речной валун. Её сила была тихой, тягучей, как смола. Она не поднимала взгляд, пока не почувствовала тень, упавшую рядом.

Алехо стоял, сняв свой потрёпанный берет. Жара и долгая дорога высушили ему гортань. Он не просил. Он наблюдал. Он смотрел, как мышцы её предплечья играют под кожей, как наливается тяжестью ведро, как брызги чистой, ледяной воды падают на нагретый камень устья.

«Вода, – произнёс он наконец, и голос его был похож на скрип колодезного журавля. – Кровь земли, что течёт в самых тёмных её жилах».

Альдонса вздрогнула от неожиданности, но не испугалась. Она узнала его. «Башенный». Она метнула на него быстрый, оценивающий взгляд – не на сумасшедшего, а на помеху. Помеху, которая говорит странные вещи и отвлекает от работы.

«Вода – это вода, – отрезала она глуховатым, низким голосом, вытягивая ведро. – И пить её можно. Хочешь – черпай. Только отойди, мешаешься».

Но Алехо не черпал. Он смотрел на её руки, обхватывающие ручку ведра. Шрамы от ножа, трещины, забитая земля под короткими ногтями.

«Вы… – начал он, и в его мутных глазах вспыхнула та самая искра, что видела только стена его башни. – Вы не черпаете воду. Вы возвращаете её. Из тёмного чрева обратно, в мир света. Каждый день. Вы – Хранительница Источника. Тот, кто стоит на границе между сухим и мокрым, между жаждой и утолением».

Альдонса замерла, ведро в её руках закачалось, расплёскивая драгоценную влагу. Она смотрела на него не с насмешкой, а с нарастающим, тупым раздражением. Ей было жарко. Её ждала больная мать в душной хижине и куча недоделанной работы. А этот… этот призрак из руин лезет со своими глупостями.

«Я – Альдонса, дочь умершего угольщика, – сказала она плоским, лишённым всяких оттенков тоном. – И я таскаю воду, потому что её некому больше таскать. Никакая я не хранительница. А ты – либо напейся, либо уйди. Солнце печёт».

Она решительно поставила полное ведро на край колодца, давая понять, что разговор окончен. Её спина, напряжённая и негнущаяся, была отвернута от него – самый красноречивый жест в мире Низины.

Алехо не оскорбился. Он кивнул, как будто получил не отказ, а важное разъяснение. «Альдонса… – повторил он, как будто пробуя на вкус редкое слово. – Имя, рождённое в тени и тишине. Оно подходит».

Он наклонился, зачерпнул пригоршню воды из ведра (Альдонса брезгливо поморщилась) и испил. Потом вытер рот тыльной стороной ладони и отступил на шаг.

«Благодарю, Хранительница. Ваш Источник сегодня был щедр».

И, не дожидаясь ответа, он развернулся и пошёл прочь, в сторону деревни, оставив Альдонсу одну с бурлящим внутри раздражением и этим полным, тяжёлым, ненужным ведром у её ног.

Из дневника Эстебана Тихого

(Строки, нацарапанные позднее, при свете чадящей сальной свечи в углу деревенского хлева)

…Встретил их сегодня у колодца. Его и ту женщину – Альдонсу, кажется. Сначала подумал – ну вот, сейчас облает его, как все. Обольёт водой, чтобы отвязался. А вышло иначе.

Он подошёл и заговорил с ней не как с бабой у колодца. А как… как рыцарь на турнире, представляющийся даме. Только дама эта ведро тащила, а турнирным полем была пыль да жара. Сказал ей, что она – «Хранительница». Что она воду «возвращает». Я слушал и ждал, когда в её глазах вспыхнет смех или злость. Но там было лишь утомление. Глухое, как земля в засуху. Она не стала его бить. Она его просто не поняла. Её мир – ведро, больная мать, грязь. Его мир – источники, долг, какая-то неведомая щедрость. И эти миры даже не столкнулись. Они просто… не увидели друг друга.

Я её зарисовал. Спину её. Такую крепкую, согнутую под невидимой тяжестью. Он стоит перед ней, а она отвернулась – будто он просто ещё одна тяжесть, от которой можно отвернуться. Но в руке у неё ведро полное. И в этом ведре, мне кажется, вся наша беда. Мы все носим такие вёдра, и от этого смотрим в землю, а не друг на друга. А он… он смотрит. Даже если видит не то, что есть.

Интересно, что она подумала, когда он ушёл? Обозвала ли в душе дураком? Или, может, на миг почувствовала себя… не Альдонсой, дочерью угольщика, а Хранительницей? Хоть на миг. Хоть на вздох.

Сам не знаю, зачем пишу это. Наверное, оттого, что сегодня впервые за долгое время увидел не глупость. А… одиночество. Два разных одиночества у одного колодца. И от этого стало как-то тихо и горько внутри.

Завтра пойду за ним снова. Любопытно.

камни за пазухой

Слухи в Низине расползались не быстрее тумана, но куда вернее. Им не нужны были слова – хватало взгляда, кивка, усмешки в сторону покосившегося забора за хижиной Альдонсы. К полудню уже вся деревня знала: Башенный являлся к колодцу. Говорил всякое. А она воду ему дала. И не прогнала.

Для Низины этого было достаточно.

Первой пришла соседка, тётушка Марга, с кувшином подмышкой и жаждой под языком.

«Слышала, милая, у тебя тут знатные гости записные появились, – начала она, ставя кувшин на край колодца с таким видом, будто водружала знамя. – Рыцарь, слышь, самоличный. Ишь ты, «Хранительница»… Небось, и замок тебе в приданое пообещал? Из тех камней, что у него на холме?»

Альдонса, мывшая в тазу потрёпанную рубаху матери, даже не взглянула на неё. Тёрла ткань о рифлёный камень, и скрип этот был её ответом.

Но тётушка Марга не из тех, кого останавливает молчание.

«Ты, девка, смотри… – понизила она голос до конспиративного шёпота, от которого пахло луком и старой завистью. – Люди говорят. Говорят, раз уж он тебя в такие дамы произвёл, ты теперь, видно, и вести себя должна соответственно. Не к лицу «хранительнице источников» с нами, простыми, по воду ходить. Тебе бы теперь из серебряного штофа пить, в башне той самой…»

Удар был точным и грязным. Альдонса замерла, пальцы её побелели, вцепившись в мокрую ткань. Горячая волна стыда и злости подкатила к горлу. Она подняла голову, и её взгляд, обычно тусклый от усталости, на миг вспыхнул холодным, твёрдым огнём.

«У меня, тётя Марга, мать больная лежит. И вода ей нужна простая, из этого колодца. А не из вашего языка. Он длинный, да мокрый от сплетен только. Напейтесь с него, коли жажда замучила».

Она выплеснула воду из таза прямо к ногам соседки, заставив ту отпрыгнуть с визгом, схватила свой кувшин и чан, и тяжело заковыляла к хижине. Спина её горела от десятков невидимых взглядов, которые, она знала, следили за ней из-за каждой щели.

Внутри было темно, жарко и пахло болезнью. Мать, худая, как тень, под одеялом, зашевелилась.

«Опять… он?» – прошептала она, и в шёпоте этом был страх. Страх не перед безумием сына руин, а перед тем, что это безумие теперь коснулось её дочери. В мире, где и без того едва выживали, лишнее внимание было хуже чумы.

«Ничего, мама, – глухо ответила Альдонса, ставя воду рядом с лежанкой. – Ничего. Просто дурак. Пройдёт».

Но она сама не верила своим словам. Потому что «просто дурак» не смотрел на её руки так, будто видел в них что-то большее, чем шрамы. «Просто дурак» не называл её Хранительницей, заставляя на миг почувствовать тяжесть этого слова, как тяжесть полного ведра. И от этого чувства теперь было не избавиться, как не избавиться от въевшейся в кожу грязи.

А в деревне тем временем зрело «дело». Не то чтобы зрело – бродило, как плохое пиво в бочонке. Сын мельника, здоровый детина с пустыми глазами, решил, что теперь охота пошутить.

«Эй, Хранительница! – крикнул он, завидев Альдонсу, выходящую за хворостом. – Не подскажешь, где тут у вас источник для моих сапог? Запылились в дороге, хоть бы принцесса какая напоила!»

Хохот. Грубый, прилипчивый. К нему присоединились ещё двое. Альдонса стиснула зубы и пошла быстрее, в глазах потемнело. Но тут из-за угла кузницы вышел он. Не Алехо. Эстебан.

Он стоял, прислонившись к глинобитной стене, и смотрел на компанию не враждебно, а с холодным, изучающим любопытством, словно наблюдал за вознёй щенков. В руке его был блокнот, карандаш замер.

«Смешно?» – спросил Эстебан тихо, но так, что его было слышно.

Сын мельника обернулся, на мгновение сбитый с толку этой тишиной.

«А тебе-то что? Странник? Писалку свою не вырони, пока смеёмся».

«Смех – признак, – продолжил Эстебан тем же ровным, бесстрастным тоном, – либо большой радости, либо большого страха. Вы чего боитесь? Того, что у кого-то есть призвание, а у вас – только сапоги? Или того, что ваша «принцесса» сильнее вас? Она хоть воду носить может, а вы только язык».

Хохот смолк. Словно холодной водой окатил. Сын мельника нахмурился, пытаясь сообразить, оскорбили его или нет, и как на это ответить. Но Эстебан уже оттолкнулся от стены и пошёл прочь, не оглядываясь, будто просто констатировал погоду.

Альдонса, уже почти добежавшая до леса, обернулась на мгновение и встретилась с ним взглядом. Он кивнул ей, чуть заметно. Не с одобрением. С констатацией. Вот видишь. Так это работает.

И в этот момент где-то на краю деревни, у покосившегося забора старого Бернардо-птицевода, чьи куры таинственно исчезали по ночам, стоял Алехо. Он не слышал сплетен, не видел насмешек. Он сосредоточенно изучал землю, присев на корточки.

«Да, – пробормотал он, разглядывая странные, широкие следы, больше похожие на борозды, чем на лапы. – Здесь прошёл Ночной Змей-Похититель. Он оставляет за собой не просто пустоту, а пустоту, отягощённую страхом. Бедный Бернардо… его курятник стал полем битвы, о котором он даже не подозревает».

Он выпрямился, и в глазах его зажёгся решительный огонь. Он нашёл своего дракона. И теперь у него была цель, куда более реальная, чем все сплетни Низины: выследить Змея и вернуть… если не кур, то хотя бы спокойную ночь.

Два мира снова существовали параллельно. В одном – дракон был метафорой для вора. В другом – сплетни и насмешки были реальными стрелами, ранящими живую плоть. И только тонкая, невидимая нить – странный летописец с блокнотом да молчаливая злость женщины у колодца – связывала эти миры, готовясь к неизбежному столкновению.

Огонь в чаще

Ночь в Арконии наступала стремительно, словно чёрная ткань, наброшенная на мир. Холод, острый и влажный, приходил на смену дневной духоте. Алехо не вернулся в свою башню. Он выслеживал Змея-Похитителя, а следы привели его в старую, заброшенную лесную сторожку на краю Чащи Забвения.

Эстебан, преследуя свой интерес, последовал за ним. Он видел, как Алехо, не обращая внимания на холод и темноту, наклонившись, с неподдельным азартом обследовал землю, бормоча: «Вот, гляди-ка, чешуя! Нет, камень… Но след! След несомненный!» Циник в нём ехидничал, но что-то другое, незнакомое, заставляло оставаться.

Он развёл небольшой костёр у развалившейся стены. Алехо, закончив осмотр, подошёл к огню, потирая озябшие руки. Лицо его в оранжевых отсветах казалось ожившим – глаза горели не внутренним мистическим светом, а самым обычным, мальчишеским возбуждением от поиска.

«Великолепно! – воскликнул он, садясь на поваленное бревно. – Совершенно ясная картина. Ночной Змей – хитёр, но не безрассуден. Он использует тень от старой ивы для подхода… И, должно быть, обладает внушительными размерами!» Он вытянул руки, изображая нечто большое, и Эстебану на мгновение почудилось, что в темноте за его спиной и вправду шевелится что-то чешуйчатое.

Затем Алехо уставился на пламя, и возбуждение в его глазах сменилось тёплой, задумчивой серьёзностью.

«Знаешь, странник, – начал он, и в голосе его зазвучали те самые высокопарные, книжные интонации, что смешили деревню. Но здесь, у ночного костра, они звучали иначе – не глупо, а как старая, добрая песня, которую он один ещё помнит. – Часто, глядя на закат над моими… над нашими руинами, я размышляю о природе подвига».

Он повернулся к Эстебану, и его лицо озарилось искренним, почти восторженным жаром.

«Люди полагают, что подвиг – это непременно громкая битва, поверженный дракон, спасённое королевство. Чушь! Подвиг – он в намерении! В чистоте помысла! Вот сегодня, к примеру…» Он оживился, как будто рассказывал о только что одержанной победе. «Я вступился за Пилигрима Унижения! Пусть это был всего лишь старик Хуан. Но разве его унижение менее реально? Разве бросить ему монету – не тот же самый удар копьём по брюху дракона Равнодушия? Это был подвиг, странник! Малый, но от того не менее значимый!»

Он говорил быстро, с горящими глазами, жестикулируя. Казалось, он вот-вот вскочит и начнёт размахивать воображаемым мечом.

«А рыцарь… О, странник! Рыцарь – это не титул и не доспехи! Это… это внутренний компас! Стрелка, что всегда указывает на север Чести, даже если весь мир кричит, что севера не существует! Это умение видеть приключение там, где другие видят скуку, и долг – там, где другие видят лишь досадную помеху!»

Он умолк, запыхавшись, и снова погрузился в созерцание огня, но на его губах играла счастливая, немного смущённая улыбка, будто он только что признался в чём-то очень личном.

«Мой дед… он читал мне эти истории. Я буквы-то толком и не разбирал, они прыгали, как блохи… но он показывал картинки. И говорил голосом, от которого дрожала земля под ногами: «Вот он, Алехо, рыцарь. Он клянётся защищать слабых. Он держит слово. Он не отступает». И я… я просто понял. Это же так прекрасно! Так ясно! Как солнечный день! Зачем жить иначе? Зачем видеть в колодце просто яму с водой, если можно видеть… Источник, который хранит целый мир?»

Он взглянул на Эстебана не как проповедник на неверующего, а как товарищ, жаждущий разделить восторг.

«Понимаешь? Мир полон чудес! Полон драконов, которые жаждут быть побеждёнными, и принцесс, которые жаждут быть… ну, не спасёнными даже. Увиденными. Понятыми в их истинном свете. И кто, как не мы, должен этим заняться?»

Тишина после его слов была не гнетущей, а тёплой, наполненной треском смолистых веток. Эстебан смотрел на этого взрослого мужчину с сединой в бороде, который с пылом юноши говорил о драконах и чести, и не находил в себе насмешки. Видел лишь человека, который нашёл внутри себя солнце, и теперь несёт его по миру, не взирая на то, что мир предпочёл бы остаться в тени.

А в хижине Альдонсы ей снова не спалось. В ушах стоял не насмешливый гул, а один-единственный голос, говоривший высокопарно, но так искренне о «Хранительнице». Она лежала и думала не о тяжести ведра, а о том, как он сегодня, должно быть, искал своего «Змея». С энтузиазмом, с полной самоотдачей. Как ребёнок в большой, опасной игре.

Она представила его у костра. Говорящим именно так – с этим огнём в глазах, с этими широкими жестами. И она, к своему удивлению, не хотела, чтобы он замолчал. Ей хотелось… слушать. Слушать эту безумную, красивую сказку, в которой она почему-то оказалась важным персонажем. Её большие, усталые глаза (цвета мокрого сланца, а не неба) в темноте были широко открыты. Пыльные, густые ресницы медленно хлопали, будто стараясь прояснить этот неясный образ в голове – образ человека, который сражается с ветряными мельницами и ворами как с драконами, и делает это не из глупости, а из какой-то странной, упрямой, почти детской веры в то, что так и должно быть.

А у костра Эстебан наконец выдохнул.

«А если… если ваши драконы не захотят играть по вашим правилам, сеньор? – спросил он тихо. – Если они просто украдут кур и растворятся во тьме, не дав себя назвать?»