- -

- 100%

- +

Damit ist gemeint, dass eine einzige ursprüngliche Kraft oder absolute Realität als existent angesehen wird, die aber in vielen unterschiedlichen Aspekten wahrgenommen und nur in Metaphern mitgeteilt werden kann. Jede konkrete Vorstellung von der Gesamtheit des Göttlichen und jede Bezeichnung dafür kann nur unzulänglich sein; das Absolute ist nur in Facetten und Symbolen für das menschliche Bewusstsein erfassbar. Deshalb spricht auch das Alte Testament davon, dass man sich von Gott kein Bild machen soll und sein Name unaussprechlich ist.

Bei der Beschreibung des Absoluten und dessen Verhältnis zum Relativen bedient sich der Mensch allgemein gültiger Archetypen, die keine historischen Gestalten oder Begebenheiten darstellen, sondern zeitlos immer und überall wahr sind. Adam ist in diesem Sinn also nicht als der erste Mensch am Beginn eines chronologischen historischen Ablaufs gemeint. Er steht archetypisch als Metapher für den Menschen an und für sich. Seine „Erbsünde“ ist daher ein generelles Merkmal des Menschen und nicht als persönliche Schuld zu verstehen, die sich von Generation zu Generation vererbt.

Mythologien verwenden das Zeitliche, um das Zeitlose zu beschreiben. Sie nutzen die Sprache des Relativen, um das Absolute zu erklären. Das Verstehen des transportierten Inhalts verlangt aber ein Überschreiten dieser Grenzen des Relativen und Zeitlichen.

C. G. Jung hat den Begriff des kollektiven Unbewussten geprägt und die Bedeutung der Archetypen für die Tiefenpsychologie erschlossen. Er sieht in diesen Archetypen eine über Zeiten und Zonen hinweg allgemein gültige Ausdrucksweise der menschlichen Psyche. Er sagt von ihnen, sie seien vorbewusst vorhanden und Strukturdominanten der Psyche überhaupt. Er sieht im Archetypus ein bewusstseinstranszendentes Kernphänomen, dessen ewige Präsenz unanschaulich ist. Archetypische Begriffe gelten für die ganze Menschheit, sie haben überall auf der Welt und für jedes Volk dieselbe Bedeutung. Vater, Mutter, Baum, Weg, Schlange, Sonne sind einige Beispiele dafür.

Neumann beschreibt den symbolbildenden Prozess des Unbewussten als Ursprungsort menschlichen Geistes. Ausgehend von der ursprünglichen unbewussten Einheit entwickeln sich im menschlichen Bewusstsein erste Inhalte. Diese Inhalte sind allegorische Bilder, die auf die vor-bewusste Einheit Bezug nehmen. Das entstehende Bewusstsein bedient sich einer Symbolsprache.

C.G. Jung sagt dazu: „Was ein archetypischer Inhalt immer aussagt, ist zunächst sprachliches Gleichnis. Spricht er von Sonne und identifiziert mit ihr den Löwen, den König, den vom Drachen bewachten Goldschatz und die Lebens- oder Gesundheitskraft des Menschen, so ist es weder das Eine noch das Andere, sondern das unbekannte Dritte, das sich mehr oder weniger treffend durch alle diese Gleichnisse ausdrücken lässt, das aber – was für den Intellekt stets ein Ärgernis bleiben wird – unbekannt und unformulierbar bleibt.“

Jung hat entdeckt, dass die Archetypen des kollektiven Unbewussten in den mythologischen Motiven aller Völker erscheinen. Mythologeme sind einzelne Elemente oder Motive innerhalb eines Mythos; C. G. Jung sieht sie als konstante Bestandteile der Welt im Unbewussten, als Strukturelemente der menschlichen Psyche und sagt von ihnen: „Das Mythologem ist die ureigentliche Sprache dieser psychischen Vorgänge, und keine intellektuelle Formulierung kann auch nur annähernd die Fülle und Ausdruckskraft des mythischen Bildes erreichen. Es handelt sich um Urbilder, die darum auch am besten und treffendsten durch eine bildhafte Sprache wiedergegeben werden. Diese bildhafte Sprache ist die Sprache des Symbols, die ursprüngliche Sprache des Unbewussten und der Menschheit.“

Neumann ist der Ansicht, dass sich im Symbolbild des Archetyps etwas als Sinnzusammenhang mitteilt, das erst von einem entwickelten Bewusstsein mit großer Mühe erfasst werden kann.

Die Urbilder der Mythen tragen in sich eine gemeinsame, jedem menschlichen Sein zugrunde liegende Symbolik. Das Symbol verbirgt die angedeutete Wirklichkeit geheimnisvoll in sich, transportiert sie und regt das Bewusstsein an, sich damit unter Einbeziehung all seiner Bewusstseinsfunktionen zu beschäftigen. Neumann ist überzeugt: „Das Symbol weist hin, deutet an und erregt. Auf diese Weise setzt es das Bewusstsein in Bewegung und bringt es dazu, alle Bewusstseinsfunktionen zur Verarbeitung zu verwenden. Denn eine nur begriffliche Verarbeitung des Symbols erweist sich als völlig unzureichend. Gefühl, Intuition und Empfindung werden ebenfalls mehr oder weniger stark vom Symbol ergriffen.“

Mythos und Archetyp sind Ausdruck einer Weisheit im Verborgenen. Beide erfüllen die gleiche Funktion und stellen einen lebendigen, bildhaften Bezug her zu einem zeit- und grenzenlosen Ursprünglichen. Für das bewusste Denken ist diese Weisheit vorerst verschüttet, im Unbewussten existiert sie. Das Unbewusste ist mit dem Bewusstsein durch eine mehr oder weniger durchlässige Schnittstelle verbunden und äußert sich ganz willkürlich in Träumen, plötzlichen Eingebungen, instinktiven Reaktionen oder überraschenden Einfällen. Die Weisheit im Verborgenen ist auf diese Weise erfahrbar als eine Instanz, die das Leben aus der Tiefe des individuellen Ich heraus lenkt, indem sie Impulse setzt.

Die Psychologie ordnet diese Schnittstelle zwischen Bewusstem und Unbewusstem dem Bereich der Seele zu. Im religiösen Sinn ist mit dem Begriff Seele der jenseitige Aspekt des Menschen gemeint, der ihn mit Gott verbindet. Beide Disziplinen betrachten im Grunde dasselbe, auch wenn sie Seele unterschiedlich definieren. Ist hier der Blick auf das praktische Leben ausgerichtet, fällt er dort auf das dahinter liegende Jenseitige. Um eine Vermischung dieser beiden Auffassungen zu vermeiden, kennt das Alte Wissen im Hebräischen 2 unterschiedliche Begriffe für Seele, einmal für den Bereich der Psyche und einmal in Bezug zum Absoluten.

Grundsätzlich ist die menschliche Existenz darauf ausgerichtet, das Unbewusste ins Bewusstsein zu holen und es im Licht der Erkenntnis zu betrachten. Neumann macht den Stellenwert der Bewusstseinsentwicklung deutlich: „Die Entwicklung des Bewusstseins, die vom fast völlig Enthalten-sein im Unbewussten beim Urmenschen bis zur abendländischen Form des Bewusstseins reicht, ist als das eigentliche Anliegen der gesamten Menschheit sichtbar geworden.“ Im selben Zusammenhang erwähnt er: „Die Richtung zum Licht, die C. G. Jung einmal den menschlichen Heliotropismus (= die „triebhafte“ Tendenz der Pflanze, sich zur Sonne zu drehen) genannt hat, hat sich auf die Dauer als stärker erwiesen als alle Verdunkelungskräfte, welche das Bewusstsein auszulöschen versucht haben.“

Auf dem Weg zum klaren Erkennen im vollen Licht des Bewusstseins stellt die zitierte abendländische Form wohl eine fortgeschrittene Etappe dar.

In „Erinnerungen, Träume, Gedanken“ sagt C. G. Jung: „Nur hier, im irdischen Leben, wo die Gegensätze zusammenstoßen, kann das allgemeine Bewusstsein erhöht werden. Das scheint die metaphysische Aufgabe des Menschen zu sein, die er aber ohne „mythologein“ nur teilweise erfüllen kann. Der Mythos ist die unvermeidliche und unerlässliche Zwischenstufe zwischen dem Unbewussten und der bewussten Erkenntnis.“

Die Erzählungen diverser Schöpfungsmythen sind symbolische Aussagen. Ihre Wahrheiten gelten zeitlos, jetzt und immer, auch wenn das für ein lineares Zeitverständnis kaum zu begreifen ist. Wenn es nicht gelingt, die Mitteilung eines Mythos in ihrem Kern zu erfassen, so liegt der Fehler meist im Versuch, ihn als geschichtlichen Bericht zu lesen. Die Mythen benutzen zwar historische Ereignisse zur Darstellung, sind aber selbst nicht historisch gemeint.

Als die Menschheit vor Tausenden von Jahren die Schrift entwickelte, war sie in der Lage, dieses ursprüngliche, mythologische Gedankengut erstmals aufzuzeichnen und damit festzuhalten. Das Alte Testament der Bibel und die Schriften des Judentums sind aus solchen Überlieferungen hervorgegangen. Die schriftliche Basis dieser Religionen ist also eine Sammlung von Wissen aus noch viel älterer Zeit. Der Mensch hat in diesen Überlieferungen mit Bildern seines Alltags, seines eigenen Erlebens auszudrücken versucht, was er an grundlegender, uralter Weisheit in sich trug. Und es war ihm gegeben, dies auch in einer Sprache zu tun, die darauf ausgelegt war, diese Weisheit unverfälscht zu transportieren.

Äußerlich wird in symbolischen Geschichten vermittelt, was an Wesentlichem erhalten bleiben sollte. Eigentlich aber zeichnen in diesen Erzählungen die Zahlenwerte der hebräischen Buchstaben und Wörter ein klareres Bild vom Kern ihrer Aussagen.

Das Alte Testament und die darüber hinausgehenden jüdischen Texte wurden seit jeher als Heilige Schriften verstanden. Wie auch das überlieferte Wissen anderer Religionen berichten sie nicht über gewöhnliche Ereignisse, sondern von einem Unfassbaren und Jenseitigen. Die in diesen Büchern bzw. Schriftrollen angegebenen Zahlen beschreiben daher auch keine Zeitabläufe oder Mengenangaben im gewohnten, alltäglichen Sinn. Biblische Zeit drückt eine Zeitqualität aus und nicht eine Zeitfolge, und konkret genannte Zahlen sind nicht quantitativ, sondern qualitativ in ihrer Aussage.

Der Mathematiker Friedrich Weinreb beschäftigte sich um die Mitte des 20. Jahrhunderts neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit eingehend mit alten Quellen der jüdischen Überlieferung. Er entdeckte darin auf Ebene der Zahlenwerte außergewöhnliche Zusammenhänge und hinterließ dazu ein umfassendes Werk. Für ihn bestätigte sich durch persönliche Einblicke, was dieses Alte Wissen von sich sagt, nämlich dass es immer da war und zum Menschen gehört wie die ihn umgebende Schöpfung.

Die jüdische Überlieferung weist wiederholt darauf hin, ihre Texte nicht historisch zu sehen, sondern als gegenwärtigen Bestandteil jeder menschlichen Existenz. Die Bibel beschreibt nicht, was einmal war, sondern was zeitlos ist, und Weinreb betont immer wieder, dass diese symbolischen Bilder in jedem Menschen leben, als seine eigene verborgene Wirklichkeit.

Wenn in den folgenden Ausführungen auf Altes Wissen Bezug genommen wird, dann ist dieser Begriff im Sinne von Friedrich Weinreb gemeint. Diesem Alten Wissen, wie es Weinreb für die moderne Welt erschlossen hat, entstammen auch die grundlegenden Informationen im folgenden 2. Kapitel, vor allem Weinrebs Buch „Zahl, Zeichen, Wort“ kommt dabei besondere Bedeutung zu.

Die nächsten Kapitel bauen in gedanklicher Konsequenz auf diesen Grundlagen auf und werden ergänzt durch neue Perspektiven. Dabei zeigen sich auch unabhängig von alten Überlieferungen Querverbindungen und Zusammenhänge, die Zahlen mit ihrer qualitativen Aussage zum Ausdruck bringen. Diese Zusammenhänge treten zwar unabhängig vom Alten Wissen in Erscheinung, zeigen aber einen Bezug dazu und klare Übereinstimmungen.

Insgesamt geht das Gedankengebäude dieses Buches weit über das hinaus, was Friedrich Weinreb hinterlassen hat.

Die Vertiefung des qualitativen Aspektes der Zahlen, der Bezug zu den Primzahlen sowie zu den aktuellen Zeitqualitäten, die Betrachtung der Dimensionen, die Querverbindungen zu Mathematik, Physik, Weltreligionen und griechischer Mythologie, das alles ist neu.

Der an Zahlen orientierte Blick auf biblische Begriffe und vor allem auf den Menschen durchbricht eine Denkbarriere, indem er konsequent und kompromisslos anwendet und zu Ende führt, was Friedrich Weinreb für die moderne Welt an Einsichten erschlossen hat. Er war und ist in der Betrachtung biblischer Texte und religiöser Symbole revolutionär. Sein Leben und Werk war darauf ausgerichtet, menschlichem Bewusstsein der Neuzeit Zugang zu grundlegender, uralter Wahrheit zu eröffnen.

Es ist im Sinne von Friedrich Weinreb, das von ihm Hinterlassene nicht zu der Weisheit letztem Schluss erstarren zu lassen.

Er motiviert dazu, individuell und eigenständig weitere Schritte zu setzen, wenn er sagt: „Ich war und bin nicht der Mensch, der Schüler sucht, eine Schule errichtet; ich nehme immer an, dass nur ein freier Mensch zu Gott finden kann. Ich ertrage keine Anhänger, Nachläufer, Schwärmer oder nur Schüler. Als freier Mensch komme man und als freier Mensch finde man Gott.“

Friedrich Weinreb bezog sich in seinen Büchern und Vorträgen gerne auf die Elberfelder Bibel als wortgetreueste Übersetzung aus dem Hebräischen. Ihr entstammen auch die Bibel-Zitate in den folgenden Kapiteln.

2. Kapitel: Hebräisch als Sprache des Alten Wissens

„Hebräisch“ bedeutet in dieser Sprache „von der anderen Seite“. Das Hebräische versteht sich selbst als von der anderen Seite kommend und als Ursprache. Die griechischen Buchstaben Alpha und Beta, aus denen sich das Wort Alphabet zusammensetzt, entstammen den hebräischen Zeichen Aleph und Beth. Der antike griechische Geschichtsschreiber Herodot, der vor fast 2.500 Jahren lebte, bestätigte diesen Zusammenhang. Er erwähnte eine mythologische Gestalt namens Kadmos als Übermittler phönizischer Buchstaben nach Griechenland. „Kadmos“ leitet sich ab vom hebräischen „kedem“ und ist zu übersetzen mit „früher, Ursprung“. Das Phönizische zeigt eine weitgehende Übereinstimmung mit dem Alt-Hebräischen, hat darin also seinen Ursprung und stellt den Übergang dar zum Griechischen.

Das Hebräische ist sowohl Buchstabe als auch Zahl. Diese Eigenheit ist ein sehr tiefgründiger Hinweis und verdeutlicht die Tatsache, dass in der erlebbaren Welt alles 2 Seiten hat. Das irdische Leben ist geprägt von Widersprüchlichem und Gegensätzlichem. Jede Anschauung findet ihr Gegenteil, jeder Pol hat seinen Gegenpol. Nach jüdischer Überlieferung lebt in allem etwas Weibliches im Sinne von äußerlich Erscheinendem und etwas Männliches als hintergründiges Geistiges. Das Hebräische versteht sich als Sprache, die beides in sich trägt und zum Ausdruck bringt. Jedes Schriftzeichen als Kombination von Buchstabe und Zahl bildet diesen Doppelcharakter ab, ist weiblich und männlich zugleich.

Diese gleichzeitige Existenz von Erscheinendem und Geistigem gilt für jedes hebräische Wort. Jede Buchstabenfolge ist auch Zahlenkombination und daher sowohl irdisch als auch nicht-irdisch. Die hebräische Sprache, die „von der anderen Seite“ kommt, bildet eine Synthese von Dies- und Jenseits. Sie erfüllt von Anfang an eine Brückenfunktion zwischen beiden Seiten, was die Bibel mit der Aussage bestätigt: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“

Das „Wort“ überbrückt eine Grenze und überwindet die scheinbare Unvereinbarkeit zwischen Dies- und Jenseits, zwischen Gott und der Welt. Über das „Wort“ kommt zum Ausdruck, was generell für jede Existenz gilt, nämlich dass eine Verbindung existiert zwischen dem Offensichtlichen und einem Hintergründigen. Die Seite des Hintergründigen wird vermittelt in Zahlen, die Seite des Offensichtlichen in Buchstaben. Das „Wort“, von dem die Bibel spricht und aus dem sie besteht, umfasst also beide Seiten, die bekannte und die „andere“.

Das hebräische Alphabet besteht aus Konsonanten, die nicht Buchstaben, sondern Zeichen genannt werden. Diese Zeichen zeigen etwas in dieser Welt, das aus einer anderen Wirklichkeit kommt und bilden die Schnittstelle zwischen beiden Bereichen. Für Vokale existieren keine Schriftzeichen, sie werden der Welt des Geistigen zugeordnet und haben daher keine festen Formen.

Die Überlieferung geht davon aus, dass eine Ursprache und ein Verständnis dafür in jedem Menschen angelegt sind. Sprache ist Teil des Menschseins, sie dient der Verständigung untereinander und bildet gleichzeitig eine Verbindung zum Ursprung. Eine verborgene Weisheit lebt in allen Sprachen, die sich erschließt, wenn man Aufmerksamkeit dafür entwickelt. Der Zusammenhang von zählen und er-zählen zeigt das. Ebenso besteht eine Verwandtschaft zwischen stehen und ver-stehen oder greifen und be-greifen. Es gibt dafür noch viele weitere Beispiele, besonders auch im Deutschen.

Im Hebräischen ist die Reihenfolge der Buchstaben identisch mit der Zahlenfolge; Buchstaben sind Zahlen, Zahlen sind Buchstaben und sich gegenseitig eindeutig zugeordnet. Zahlen sind dabei der primäre Faktor und geben die Reihenfolge vor, in ihnen ist der Sinn unverfälschter enthalten als in geäußerten Lauten. Konsonanten als Äußerungen der erscheinenden Welt sind ihnen untergeordnet. Manche Wörter können daher durch die Verwendung verschiedener Vokale ganz unterschiedlich klingen; wenn dieselben Zahlengruppen darin vorkommen oder andere Übereinstimmungen in ihren Zahlenwerten herrschen, dann ist eine grundlegende Sinn-Verwandtschaft gegeben. Buchstaben drücken eine Mitteilung aus für die diesseitige Wahrnehmung. Zahlen beziehen sich auf das dahinter liegende Ursächliche und sind aus diesem Grund auch das Primäre. Jedes hebräische Wort besteht aus diesen beiden Seiten, die sich gegenseitig ergänzen und gemeinsam etwas manifestieren. Rätselhafte Formulierungen in den Überlieferungen erklären sich oft über die Zahlenfolgen, die in ihrer Kombination eine Information transportieren.

Grundsätzlich sind die Texte des Alten Testaments keine Berichte über vergangenes Geschehen. Sie beschreiben etwas grundsätzlich Zeitloses, das in Form von Erzählungen in Raum und Zeit für das menschliche Bewusstsein erfassbar wird.

Es existiert in diesen Erzählungen nichts Zufälliges in dem Sinn, dass es ohne Bedeutung wäre. Jedes Zeichen ist im Zusammenhang präzise gesetzt und hat eine konkrete, präzise Aussage. Diese Texte lassen genauso wie die gesamte materielle Welt eine Struktur und Ordnung erkennen, die für das große Gesamte genauso gilt wie für das Kleinste.

Die hebräischen Schriftzeichen haben in diesen alten Dokumenten eine vergleichbare Funktion wie die chemischen Elemente der Materie, beide fügen Grundbausteine zu komplexen Konstrukten zusammen.

Die Heilige Schrift besteht aus Zeichen, von denen jedes einen Namen hat. Jedes trägt eine Bedeutung in sich und wird mit einem Bild beschrieben, das seine Aussagekraft symbolisiert. In Kombination miteinander bringen Zeichen etwas Neues hervor und etwas Gemeinsames zum Ausdruck. Sie tun das auf ähnliche Weise, wie sich etwa die chemischen Elemente Wasserstoff, H, und Sauerstoff, O, zu Wasser, H2O, verbinden.

Die Bibel zu ergründen ist also ähnlich komplex wie die Materie zu erforschen. Zum Verständnis beider Welten ist erforderlich, sich mit ihren Grundlagen vertraut zu machen.

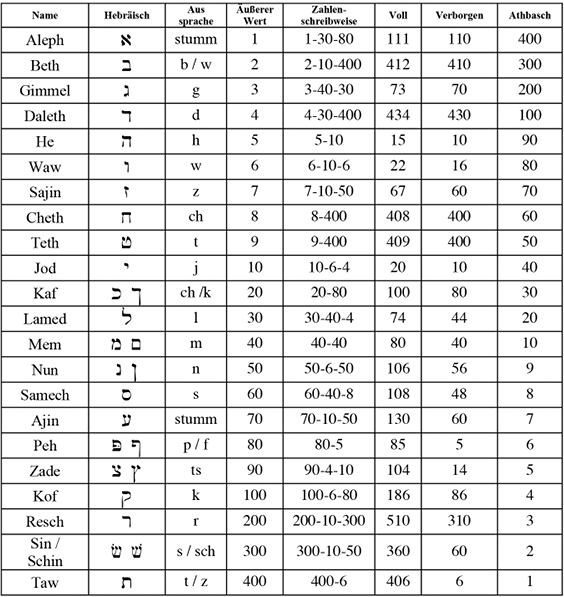

Die Welt der Bibel basiert auf 22 „festen“ Elementen = 22 Konsonanten. Die Grundstruktur dieser 22 hebräischen Schriftzeichen bilden die Zahlen von 1 bis 10. Darauf aufbauend folgen 20, 30, 40 usw. bis 100. Dann wiederholt sich die Reihenfolge auf der Ebene der Hunderter, dort aber nur bis 400. 400 ist das letzte der 22 Zeichen.

Tabelle Hebräischer Schriftzeichen

(https://miunske.org/wp-content/uploads/2019/01/Tabelle_Hebraeische_Schriftzeichen.pdf)

Diese Tabelle gibt eine Übersicht über die hebräischen Zeichen, deren Schreibweise, Aussprache und über die Zuordnung der Buchstaben zu den jeweiligen Zahlen. Außerdem sind darin die Zahlenwerte der einzelnen Zeichen aufgelistet, die für das Verständnis der Aussagekraft wesentlich sind. Sie gliedern sich in Äußerer Wert, Voller Wert, Verborgener Wert und Atbasch-Wert. Was damit zum Ausdruck kommen soll, zeigt sich am besten anhand eines Beispiels. Dafür bietet sich das Wort „Adam“ an, der hebräische Ausdruck für „Mensch“.

Adam wird A D M geschrieben, die Aleph am Beginn wird berücksichtigt, das zweite A als Vokal nicht: A = 1, D = 4, M = 40, das ergibt in Zahlen ausgedrückt 1–4–40.

Der Äußere Wert von 1–4–40 ist die Summe dieser Zahlen, also 1 + 4 + 40 = 45. Dieser Wert steht für das Erscheinende, das Offensichtliche in der diesseitigen, physisch wahrnehmbaren Welt, in der Welt von Zeit und Raum. Diese Welt entspricht der linken Seite. Das ist im Schriftbild des Hebräischen die Schreibrichtung, es wird von rechts nach links geschrieben.

Der Volle Wert umfasst alle Zahlen der einzelnen Zeichen eines Wortes:

A – Voller Wert von „Aleph“ als Summe von 1–30–80 = 111

D – Voller Wert von „Daleth“ als Summe von 4–30–400 = 434

M – Voller Wert von „Mem“ als Summe von 40–40 = 80

625 ist die Summe daraus und damit der Volle Wert für Adam. Dieser Wert bildet das Absolute, Hintergründige, den Ursprung ab, die rechte Seite, aus dieser Richtung kommen die Zeichen.

Der Verborgene Wert drückt aus, wie der Mensch = Adam von der linken zur rechten Seite gelangt, wie er ausgehend vom Physischen das Immaterielle erreichen kann. Dieser Weg von links nach rechts ist in diesem Sinn ein sehr wesentlicher Faktor und wird beschrieben durch die Differenz zwischen Vollem und Äußerem Wert: 625–45 = 580. Der Verborgene Wert für Adam ist 580.

Der Atbasch-Wert bringt zum Ausdruck, dass die erscheinende Welt nur eine Hälfte ist und der andere Teil im Absoluten liegt. Der Atbasch-Wert weist auf einen Spiegeleffekt zwischen beiden Hälften hin, denn er ist der Wert des genau gegenüber liegenden Zeichens, ausgehend von einer gedachten Mitte im hebräischen Alphabet nach 11 Konsonanten. Aleph spiegelt sich in der Taw, Beth in der Schin, Gimmel in der Resch usw. und hat deren Äußeren Wert als eigenen Atbasch-Wert. Aus dieser Gegenüberstellung A–T, B–Sch leitet sich die Bezeichnung Atbasch ab und stellt dar, dass Gegensätzliches sich zu einem Gesamten ergänzt.

Der Atbasch für Adam 1–4–40 ist also 400–100–10, in Summe 510. Gemeinsam mit dem Äußeren Wert 45 ergibt das die Zahl 555. Diese Summe steht für das zusammengefügte Ganze.

Das Alte Wissen sieht in den 22 hebräischen Konsonanten Urbilder, die als Erinnerung in jedem Menschen leben. Der Mensch ist davon in seinem Innersten geprägt, ohne es zu wissen. Er hat sie vorübergehend vergessen, um sich wieder daran er-innern zu können.

Im Schriftbild hängen diese Zeichen an einer unsichtbaren Linie, die sie leicht durchstoßen. Damit ist symbolisiert, dass sie etwas sind, das aus einer Sphäre des Unsichtbaren und Leichten in die Schwere des Materiellen herunterkommt. Sie bewegen sich aus der Einheit in die Zweiheit und zeigen auch in ihren Aussagen etwas Doppeltes. Jedes dieser 22 Zeichen trägt eine Information als Buchstabe und gleichzeitig als Zahl in sich, und die alten Überlieferungen geben Auskunft über ihre Bedeutung:

1 oder Aleph weist schon vom Zahlenwert her auf eine Einheit hin, die alles umfasst. 1 ist die Zahl des Absoluten. Dieses Absolute liegt allem zugrunde und enthält als 1 noch ungeteilt, in Ruhe und Harmonie, was später daraus hervorgeht. Was jemals er-zählt und ge-zählt werden kann, ist in der Gesamtheit seiner Varianten in dieser 1 schon da. In ihr gibt es kein Außerhalb, sie umfasst alles Sein, alle Möglichkeiten und alles Vorstellbare in einem Eins-Sein. Aleph bedeutet „Haupt“, sie ist die Haupt-sache.

Dass in diesem Ungeteilten aber bereits die Zweiheit angelegt ist, zeigt das Schriftbild der 1, die Aleph.

Es besteht aus zwei Jod, die sich gegenseitig über einer schrägen Linie spiegeln. Jod ist 10, eine Kombination von 1 mit 0. Die Aleph sagt damit aus, dass die 1 sich als gespiegelte 10 wahrnehmbar macht. Das Schriftbild der Aleph komprimiert in sich die Aussage, dass die 1 als etwas Doppeltes über die 10 in Erscheinung tritt und in ihrem Doppelcharakter Dies- und Jenseits umfasst, Abstraktes und Erscheinendes. Die Kombination von Geist und Materie kommt zum Ausdruck in der Aussprache dieses Zeichens, denn es ist praktisch Vokal und Konsonant zugleich. Aleph ist als Konsonant lautlos und kann in der Aussprache alle Vokale annehmen. Das in der Aleph vorbereitete Doppelte äußert sich im nächsten Zeichen.

2 oder Beth setzt diese Zweiheit im Sichtbaren um, macht die Einheit zur Dualität. Mit der Beth ist die Teilung abgeschlossen, die in der Aleph ansetzt. Das runde und alles umschließende Eine im Bild des Uroboros stülpt sich um in ein Außerhalb. Ein Spannungsfeld von Extremen bildet den Gegensatz zur Einheit, die sich zurückzieht und nicht mehr wahrgenommen werden kann. Aber das Prinzip der Einheit erlischt damit nicht, es existiert unerkannt weiter als Ursprung und Hintergrund der 2 und der ihr folgenden Vielheit.

Mit der 2, der Beth, tritt wie in einem „Urknall“ die sichtbare Welt in Erscheinung, die durch Polarität gekennzeichnet ist. „Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde“ sind die ersten Worte im Alten Testament und sie beginnen mit einer Beth als erstem Zeichen überhaupt in der Bibel. Es ist damit der Anfang für eine Gegensätzlichkeit gemacht, die die ganze erfahrbare Welt umfasst. Im hebräischen Wort für Vater, „aw“, 1–2, kommt dieser Ursprung der Schöpfung zum Ausdruck.