Двенадцать дней темноты. Когда любовь не исчезает, а превращается в память. А память – в судьбу

000

ОтложитьЧитал

© Роман Маталасов, 2025

ISBN 978-5-0067-3106-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Я начал эту историю тогда, когда говорить вслух было слишком тяжело. Слов не хватало – оставались только наброски на бумаге. Я пытался понять, что делать с болью, которая не уходит, даже когда перестаёшь говорить о ней. Слишком многое тогда случилось сразу, слишком быстро. Любовь, потеря, одиночество. Я начал писать потому что не знал, как ещё выжить.

Сначала это были обрывки. Отдельные сцены, воспоминания, диалоги, которые я не мог забыть. То, что не отпускало. Я не думал, что из этого получится что-то цельное. Это были письма самому себе. Или той, которая больше не откликалась. Или тем, кто исчез слишком рано. И, наверное, тем, кто однажды мог бы меня понять.

Писать – это не было для меня искусством. Это было способом не разрушиться. Каждый абзац – как опора. Со временем текст стал собираться в структуру. Возникло что-то, похожее на роман, но я всё равно не решался его показывать. Прошло больше десяти лет. Жизнь шла. Я учился, работал, любил, терял, взрослел. Иногда забывал, что этот текст вообще существует. А потом снова возвращался к нему. Он не отпускал. Он был, как старое письмо, которое не отправили, но которое нельзя выбросить. Потому что там – ты.

Сегодня, когда я пишу эти строки, я уже не тот подросток, у которого в голове крутятся строчки о потерянной любви. Я – муж. Отец троих детей. У меня есть семья, дом, утро, в котором пахнет кофе и детским смехом. И всё равно, в какой-то тихий вечер, когда шум утихает, возвращается та самая тишина. Та, в которой живут воспоминания. И в ней – всё ещё жив я. Тогдашний.

Может быть, ты, читатель, тоже когда-то проходил через нечто подобное. Может быть, ты хранил письма, которые никто не читал. Или писал стихи, которые никому не показывал. Может быть, ты тоже не знал, с кем поделиться тем, что болит. Я не знаю, узнаешь ли ты в этой истории что-то своё. Но если вдруг – хоть один абзац, одна мысль, одна сцена – отзовутся внутри тебя, значит, это было не зря.

В этой книге нет простых ответов. В ней есть растерянность, злость, предательство, обиды, желание вернуться назад и невозможность сделать это. Есть воспоминания, которые нельзя стереть. И слова, которые не были сказаны вовремя.

Эта история – не будет учить, как жить правильно. Она просто расскажет, как было. Как чувствовалось. Как выживалось.

Я не герой. Я просто человек, который когда-то не знал, как дальше. И нашёл ответ – в словах.

Спасибо, что открыл эту книгу. Спасибо, что дал этим словам место в своей тишине.

С уважением и теплом,

Роман Маталасов

Молдова, 2025

Пролог

Весна 2008

«Данил был поглощен своими обязанностями за барной стойкой, когда вдруг его сердце застучало особенным ритмом. Телефон вибрировал в его кармане, и на дисплее мигнуло имя его любимой. В тот миг, когда он открыл сообщение и прочитал его, вся вселенная изменилась. Он почувствовал, как любовь и счастье наполнили его сердце до краев, окутывая его в объятиях нежности и тепла. Он ощущал её присутствие напротив себя, будто они были вместе, но не мог в это поверить, так как всего два дня назад, она была у себя, в Москве, и даже намеков о том, что собирается приехать не было. Последний раз они видели друг друга год назад, и этого раза было достаточно что бы понять, что она принадлежит ему, а он ей.»

Глава 1

Радость, смех и приключение

Осень 1998

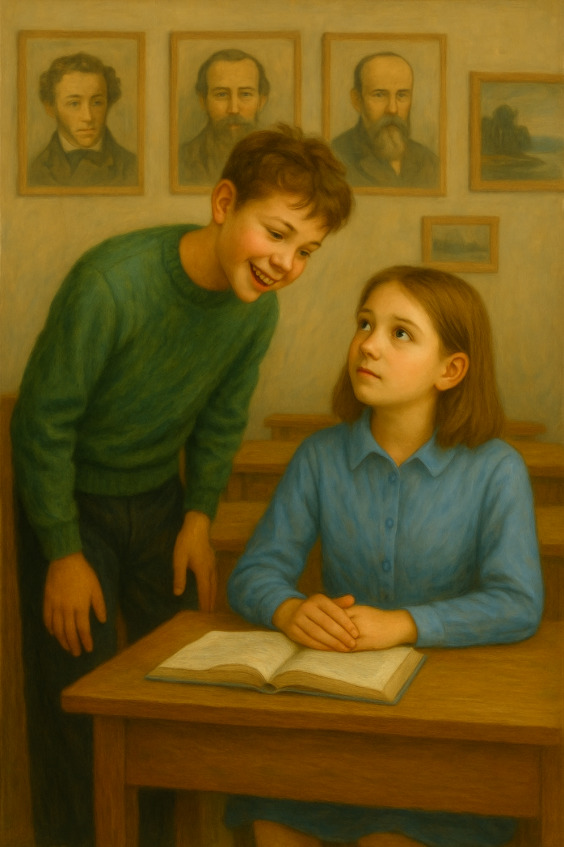

Прозвенел первый звонок. Я зашёл в свой новый класс, испытывая волнение и лёгкую тревожность – всё было чужим, незнакомым, не таким, как раньше. Мой прошлый класс, 2-ой «А», расформировали – в нём осталось слишком мало учеников. Было немного грустно оставлять те стены, знакомые парты, голос доброй учительницы, которая знала нас всех по именам с первого дня. Она всегда пахла яблочным вареньем и меловой пылью. Теперь всё по-другому.

Я осторожно шагнул в класс, оглядываясь по сторонам. Новые лица, незнакомые голоса, шорох листов, тихие смешки – всё это создавало лёгкое напряжение, словно ты попал на сцену и не знаешь своей роли. Сестра держалась рядом, её ладонь сжимала мою чуть крепче, чем обычно. Даже она, всегда спокойная и сдержанная, чувствовала, что мы в новом мире.

Класс был просторным, с высокими потолками и большими окнами, через которые лился мягкий, осенний свет. Он ложился на парты, отражаясь в стёклах шкафов, где аккуратно стояли глобусы и макеты. На стенах висели яркие плакаты с буквами, цифрами и нарисованными героями сказок. Несколько ребят уже сидели за партами – кто-то смеялся над рисунком в тетради, кто-то сосредоточенно перелистывал учебник, а кто-то просто зевал, подперев щёку рукой.

Учительница, высокая женщина с тёплой улыбкой и тонкими очками на носу, посмотрела на нас поверх оправы и жестом пригласила пройти вперёд.

– Дети, у нас сегодня новенькие! – сказала она с мягкой интонацией. – Познакомьтесь: Данил и…

– Алёна, – тихо добавила сестра, почти шёпотом.

– Данил и Алёна, – повторила учительница. – Давайте будем дружными и поможем им освоиться.

В классе послышался лёгкий шорох. Кто-то хихикнул, кто-то с интересом посмотрел в нашу сторону, а кто-то сразу отвёл взгляд, словно мы были временным явлением.

– Можете сесть вот сюда, – указала учительница на две свободные парты у окна.

Я двинулся вперёд, чувствуя, как взгляд каждого, даже мельком, обжигает спину. Сердце стучало чуть громче обычного. Я постарался идти уверенно, не показывая, как внутри всё сжимается – от страха, неловкости и чего-то похожего на предвкушение.

Я занял место у окна, стараясь сосредоточиться на учебниках, но всё внутри меня было слишком напряжено. Казалось, что я слышу даже, как стучит сердце. И вдруг взгляд сам собой упал на первую парту…

…и в этот момент всё вокруг будто замерло.

В первом ряду, у самой доски, сидела она. Девочка в светло-голубой юбке и белой блузке. Её волосы – короткие, с лёгким завитком, блестели в лучах утреннего солнца, словно от них отражалось само небо. Она аккуратно перелистывала страницы учебника, будто разговаривала с книгой на языке, доступном только ей одной. Её движения были мягкими, но точными – как у пианистки, уверенной в каждом прикосновении к клавишам. В её глазах светилось любопытство, а в лёгкой улыбке – спокойная уверенность. Она не озиралась по сторонам, не пыталась кого-то удивить – она просто была собой. И этим притягивала. Её звали Лера. Я услышал это имя чуть позже, когда учительница обратилась к ней с вопросом, и она, не задумываясь, чётко и уверенно ответила.

– Очень хорошо, Лера. – сказала учительница. – Кто ещё может объяснить, почему осень называют «золотой»?

Я не слушал ответы. Я смотрел на неё. И вдруг поймал себя на мысли, что впервые мне не всё равно, кто и как отвечает на уроке.

Она была умной и воспитанной. Не той, кто дразнит или спорит. В её голосе было что-то взрослое, и в то же время – детское, почти сказочное. Она не просто знала – она чувствовала, как работает всё, о чём говорили на уроке. Иногда задавала такие вопросы, что учительница делала паузу, прежде чем ответить. Лера жила знаниями. И делала это так легко, как будто родилась в школьном классе.

Я невольно начал за ней наблюдать. Словно что-то в ней отзывалось внутри меня. Как она поправляла волосы за ухо, поджимала губу, когда задумывалась, обводила пальцем строчки в книге. Всё это казалось важным. Я запоминал, хотя сам не понимал зачем. Иногда наши взгляды встречались. Я поспешно отводил глаза, а она… просто улыбалась. Неспешно, спокойно, как будто видела меня настоящего. После урока я ещё долго прокручивал в голове её ответ. Было в нём что-то не столько умное, сколько настоящее. Она не просто знала – она жила этим. Я смотрел на неё – и понимал, что хочу, чтобы и на меня так посмотрели. Не с любопытством. С уважением.

С каждым днём я всё больше ловил себя на том, что ищу её глазами. На переменах, в столовой, на школьном дворе – где бы я ни был, мой взгляд будто сам собой тянулся к ней. Мне нравилось, как она смеётся над чем-то, сказанным подруге, как сдвигает брови, если не согласна с учителем, как отстаивает свою точку зрения – спокойно, но твёрдо. В ней не было показного – она просто была уверенной. Настоящей. Я начал стараться. Не ради оценок – ради неё. Хотел, чтобы заметила. Отвечал на уроках громче, точнее. Записывал домашку аккуратнее. На физкультуре бежал быстрее остальных, пусть даже в груди потом кололо от дыхания. Иногда мне казалось, что она видит. Иногда – что нет.

Один раз учительница задала вопрос, а я поторопился с ответом – и ошибся. В классе раздался смех. Я сел, опустив голову, щёки горели. И вдруг – лёгкий поворот головы со стороны первой парты. Она взглянула на меня, немного прищурилась… и улыбнулась. Не злорадно, не насмешливо. Утешающе. Как будто говорила: «Ничего страшного».

Тогда я впервые ощутил, что даже ошибка может быть шагом – если на неё смотрят с пониманием.

С того дня я стал ждать её взгляда. Иногда он был, иногда – нет. Но этого было достаточно, чтобы я не сдавался. А потом, в один из обыкновенных школьных дней, я подошёл. Сам. Не по заданию, не по нужде. Просто…

захотел услышать её голос не издалека, а рядом. Я долго решался.

На переменах проходил мимо её парты, будто случайно. Придумывал в голове, что сказать – но в нужный момент слова исчезали. Всё казалось глупым, неуместным, не таким. А потом, в один из дней, собрался. Просто подошёл и заговорил. Голос дрожал, но я не отступил.

– Лера… а почему ты всегда сидишь впереди? – спросил я, стараясь не смотреть ей прямо в глаза.

Она подняла голову и чуть склонила её набок, как будто это был действительно интересный вопрос.

– Потому что тут удобнее. Видно доску, слышно учителя. – Она сделала короткую паузу, а потом добавила, чуть тише: – Ну и… меньше шансов отвлекаться.

– Отвлекаться на что? – спросил я, не понимая, к чему она клонит.

Лера чуть прищурилась, в её глазах вспыхнула искорка.

– На разговоры с тобой, например.

Я замер. В груди будто что-то щёлкнуло – и стало теплее. Ни один комплимент в жизни не звучал для меня громче. Ни один мяч, заброшенный в кольцо, ни одна десятка – ничто не давало такого чувства, как эти простые слова. В её голосе не было ни иронии, ни шутки. Было что-то другое. Тёплое. Настоящее.

После этого мы не разговаривали долго. Но я не мог перестать думать об этом обмене фразами. Словно между

нами появился невидимый мост. Не из слов, а из молчания, взглядов и чего-то, что не нуждалось в объяснениях. Мне хватило одной этой фразы, чтобы мир внутри чуть сместился. Я начал слышать её шаги в коридоре до того, как она появлялась. Узнавать смех даже сквозь гул перемены. Я больше не просто замечал Леру – я начал жить с ощущением, что она рядом.

Мы вместе учились. Иногда – рядом, чаще – порознь. У нас не было общего стола или традиции делить бутерброды на перемене. Мы просто существовали в одном пространстве. Но для меня это значило гораздо больше, чем мог понять кто-то другой. Я запоминал всё. Как она держит ручку. Как сердится, если кто-то шумит во время чтения. Как поправляет воротничок перед началом урока. Я начинал день с мыслями о ней. И заканчивал – теми же мыслями. Сначала мне казалось, что это просто симпатия. Интерес. Восхищение. Но со временем я понял – это больше.

Первые недели в новом классе давались нелегко. Всё казалось чужим, и я искал, за что можно зацепиться – хоть какую-то опору. Именно тогда я и увидел то объявление, чёрно-белое, слегка помятое, приклеенное скотчем к двери спортивного зала. Я стоял перед дверью и никак не мог оторвать глаз от картинки – два тхэквондиста в кимоно: один завис в воздухе, нога вытянута в прыжке, другой сидел на шпагате, широко раскинув руки. Наверху было крупно написано: «ТХЭКВОНДО. Открыта запись. Первая тренировка БЕСПЛАТНО!» Я застыл. Что-то в этом объявлении меня зацепило. Может, сама идея удара в прыжке. Может, шпагат. А может, то, что оно хоть как-то обещало движение, а не это вязкое прозябание, в котором я тонул с начала сентября. Дома я рассказал бабушке. Она с первого взгляда не одобрила.

– Тхэквондо? – переспросила, морща лоб. – Это ж мордобой. Нам ещё только этого не хватало. Денег и так нет.

– Первое занятие бесплатное, – буркнул я, глядя в пол. – Просто посмотреть…

Бабушка вздохнула. Я знал, что она сдается – не потому что верила, а потому что понимала: мне нужно хоть что-то.

Тренировки проходили в спортзале школы. Широкий, просторный зал, сырые стены, запах мячей, старых матов и немного – пота. Вдоль одной стены – зеркала, вдоль другой – лавки. Под потолком болтались канаты и гимнастические кольца. Свет от старых люстр падал мягко, создавая золотистый ореол над головой тренера. Там было живо. На первое занятие пришло с десяток ребят, и столько же – просто зевак. Кто-то уже в кимоно, кто-то – в трениках, кто-то – в школьной форме, будто зашёл «на минутку». На скамейках сидели родители, шумно переговариваясь. Один мужчина с усами пытался убедить кого-то, что всё это больше на балет похоже, чем на боевое искусство.

– Прыжки, растяжки… это что, борьба? – говорил он, криво усмехаясь. – Ребёнку, может, и весело, но что он тут научится?

Тренер стоял чуть поодаль – худощавый, с сухим лицом, глаза – как две заострённые иглы. Он молчал, но в его молчании чувствовалась уверенность. Когда он подошёл к группе родителей, всё как-то само собой стихло.

– Тхэквондо – это не про драку. – сказал он спокойно. – Это про дисциплину. Про контроль. Ребёнок учится быть сильным, чтобы не драться. Чтобы уметь остановиться.

Мужчина с усами хмыкнул, но больше ничего не сказал.

Нас построили в линию. Младших – отдельно. Я оказался где-то посередине. Сердце колотилось, ладони вспотели. Но, как только тренер начал говорить, мне стало легче. Его голос был твёрдым, но спокойным, без нажима. Он рассказал про историю тхэквондо, про уважение, дисциплину, про то, что «удар – это последнее, а не первое».

– Тхэквондо – это путь. – сказал он. – Не драка на улице. Не понты. Не «сильнее всех». Это про то, как держать спину ровно. Как уважать того, кто рядом. Как не бояться трудностей. А удар – это просто одно из средств. Не цель.

Началась разминка. Сначала – бег по кругу. Потом – приседания, отжимания, прыжки, потом – наклоны, махи ногами. Кто-то сразу начал жаловаться, кто-то старался. Я – старался. До упора. Мне казалось, что если выложусь сейчас, то стану ближе к тому образу, что был на листовке. После разминки начались отработки. Ноги вверх, удары в воздух, шаги в стойках. Мы, новички, делали это медленно, криво, но тренер подходил и поправлял. Не кричал. Просто ставил ноги, разворачивал плечи, смотрел в глаза.

– Правильно. Но не спеши. Ритм придёт потом. Главное – чувство. – Он кивнул и перешёл к следующему.

Когда прозвучал финальный хлопок ладонью – знак окончания – я был вымотан, но счастлив. Мышцы дрожали, майка прилипла к спине, но внутри горел огонь. Настоящий, горячий, как после праздника. Я стоял, тяжело дыша, и смотрел на тренера. Он прошёл мимо, кивнул. Без слов. Но это «кивнул» будто придавало мне вес – как будто я стал чем-то… кем-то. Бабушка ждала у двери. Посмотрела на меня внимательно. Не с упрёком – с чем-то вроде удивления. Я знал, что она всё ещё сомневается, но и знал – она видела, как горели мои глаза.

– Ну что. – сказала она, будто в воздух. – Если не бросишь через месяц, купим тебе кимоно.

Я только молча кивнул. И почувствовал, как в груди, там, где было пусто, теперь появился маленький остров. С тех пор началась новая глава моей жизни. Тренировки были трижды в неделю. Зал стал почти родным. Я полюбил этот запах, хлопки кимоно, выкрики «ки-я!» и тяжёлое дыхание после десяти раундов отработки. Постепенно пришли синяки, лёгкая боль в мышцах – но и первые успехи. На первой же неделе я научился держать равновесие на одной ноге. Через две – делать поворот и бить по воздуху, не теряя центра. Я начал чувствовать своё тело по-другому. Не как раньше – неуклюжее и непослушное, а точное, гибкое, почти летающее. Самое главное – я начал чувствовать уважение к себе. Не через оценки в школе. Не через одобрение взрослых. А через вот этот вечерний свет в зале, через хлопок удара по подушке, через «молодец, Данил», брошенное тренером почти шёпотом – но такое важное. И бабушка привыкла. По вечерам она ждала меня на кухне с чашкой чая и куском пирога. Я влетал в дом, разгорячённый, возбуждённый, с сияющими глазами, и начинал рассказывать: про стойки, про прыжки, про то, как «я почти достал до мешка!». Она кивала, слушала, иногда подшучивала. Но я знал – она гордится. А я? Я стал немного другим. Не просто учеником. Не просто внуком. Я стал учеником тхэквондо. И это было началом чего-то большого. А в школе между тем начиналась настоящая путаница – с тетрадями, заданиями, и особенно – с языком. Если тренировки давали мне хоть какое-то ощущение контроля, то школа – наоборот. Там всё валилось из рук. Особенно язык.

До этого года мы с Алёной учились в русскоязычном классе. Учителя, учебники, даже перемены – всё было на том, что мы знали с пелёнок. И пусть молдавский язык где-то рядом всегда присутствовал – на рынке, в очередях, в автобусах – это был язык жизни, но не учебников. Бытовой, тёплый, но чужой в формулировках. А тут – как снег по осени. Где-то в высоких кабинетах, в мягких креслах, решили: раз учеников в русских классах мало, то пусть идут в молдавские. Вот и всё. Один росчерк пера – и целый класс исчез. Тех, кто мог, перевели в другие школы. У кого были деньги, – даже в другой район. А у нас не было ни того, ни другого. В моей семье молдавский знали только на разговорном уровне. Что-то вроде «я тебя поняла», «ты где?», «ты много хочешь». Но когда дело дошло до письма, грамматики – всё, мы утонули.

Каждый вечер после школы у нас был свой ритуал: на кухонный стол выкладывались тетради, русско-молдавский словарь и разговорник. Мы с Алёной переводили задания на русский, решали, а потом обратно – на молдавский. Слово за словом, строчка за строчкой. Это была не учёба, это был перевал через гору, каждый вечер. И конца не было видно. Качество такого обучения можно было только представить. И вот тут появилась Лера. Нет, она была рядом и до этого. Но с тех пор, как мы с Алёной начали приходить к ней после уроков, она стала не просто подругой. Она стала спасением.

У Леры был свой, особенный дом. В нём пахло пирогами и деревом. У них всегда горела лампа в коридоре, даже днём. Мы снимали обувь, заходили на носочках, и мама Леры, добрая, стройная женщина, всегда улыбалась:

– Опять вы? Очень хорошо. Проходите!

И мы садились за стол. Лера объясняла нам правила, переводила задания, терпеливо повторяла слова, которые мы никак не могли выучить. А потом мы вместе читали. Читали медленно, вслух, по очереди. Смеялись, когда кто-то ошибался. Иногда смотрели фильмы на видеокассетах, если оставалось время. Свет в нашем городе часто отключали. То ли бедность, то ли глупость, то ли привычка чиновников экономить на всём, кроме себя. Мы делали уроки при свече или при фонарике. Но даже в полутьме, среди теней и шорохов, голос Леры звучал спокойно:

– Это не сложно.

И мне становилось легче.

С её помощью мы начали понимать. Не просто переводить – а вникать. Мы начали отвечать на уроках. Пускай не всегда правильно, пускай с акцентом. Но уже не молчали. И это было важно. Это было начало.

Когда учёба перестала быть просто строками в тетради и стала похожа на бесконечную борьбу, Лера оказалась тем самым светом, что пробивается в конце не школьного коридора, а того, что внутри. Она была как открытое окно в день, когда мир скрыт в тумане – неожиданное дыхание ясности. Мы начали проводить всё свободное время вместе. Когда заканчивались тетради, начинались прогулки. Осень была нашим другом – не холодная и не злая, а рыжеватая, шуршащая, с каштанами в карманах и следами на пыльных ботинках. После школы мы с Лерой брали велосипеды и гоняли по дворам, делая круги вокруг качелей и лавочек. Я всегда ехал чуть впереди, делая вид, что знаю куда. Она догоняла, слегка дразня, а я отвечал ей ехидным:

– Эй, держись правее, чемпионка.

– Это ты держись! – смеялась она. – А то не заметишь, как врежешься в забор, и никакой тхэквондо не спасёт!

Иногда мы катались до самой библиотеки. Там, среди высоких полок, пахнущих пылью и старым клеем, она выбирала нам книги. Я стоял рядом, как охранник, готовый нести всё, что она укажет. Книги были сложные – на двух языках, с закладками и странными названиями. Но с ней мне было всё равно. Даже если бы пришлось читать вслух про молдавский виноградник на 30 страницах – я бы читал. Главное – с ней.

А потом пришла зима. Велосипеды спрятались на балконе, а мы достали санки. Во дворе были горки, и пусть они были не самыми крутыми – нам хватало. Я тащил её наверх, мы садились вдвоём, и неслись вниз, задыхаясь от смеха. Иногда она визжала, вцепившись мне в куртку, иногда – толкала меня в сугроб и убегала смеясь. Я догонял. Всегда. Но были и те, кому не нравилось, что мы всё время вместе.

Некоторые одноклассники посмеивались – дразнили. Особенно ребята, которые сами не могли подойти к девочкам ближе, чем на два метра.

– Смотри, каратист идёт! – крикнул однажды один, когда я стоял у раздевалки.

– Тхэквондист, – поправил я, сжав зубы.

– А, точно! Танцор! – подхватил другой. – Это ж у них почти балет!

Я уже знал, что нужно отвечать. Я не был драчуном. Но и не отступал. Слова резали сильнее ударов, и я всегда давал им понять, что в словесной драке я не слабее. Один раз, правда, пришлось показать и руками – не сильно, но достаточно, чтобы больше никто не подходил с глупыми прозвищами. Лера узнала об этом не сразу. Но когда узнала – обиделась.

– Ты думаешь, что это мужественно? – спросила она. – Побить их? Это ничего не докажет.

– Я не хотел. Они сами начали.

– А ты мог бы закончить. Без ударов.

– Ты за них?

– Я за тебя. За настоящего. А не за того, кто машет кулаками вместо того, чтобы говорить.

Тогда я впервые понял, что её слова для меня важнее чужих взглядов. А потом… был тот день. Самый тёплый. Самый хрупкий.

Весной, когда солнце уже по-настоящему грело, а ледяные сугробы исчезли с тротуаров, мы с Лерой пошли гулять в парк. Там, где аллеи пахли сиренью, а старый киоск с мороженым открылся раньше других. Мы сидели на лавочке. Она ела пломбир, а я держал в руке тающее мороженое и не знал, как начать. Сердце стучало как тогда, в первый день в новом классе. Только теперь было страшнее – потому что всё зависело от одного шага.

– Лера… – сказал я, но не знал, что дальше.

– Что?

– Ты… тебе нравится, когда мы вместе?

– А ты как думаешь?

Она смотрела в сторону, но в уголках её губ была улыбка. Я наклонился ближе. Неуверенно. Осторожно. И она не отпрянула. Наш первый поцелуй был липкий от мороженого и робкий, как дыхание на стекле. Но в нём было всё – доверие, весна, всё детство, которое уходило в прошлое. И, конечно, не обошлось без ссор. Была одна – самая обидная. У неё дома. Мы снова готовили домашку. Я что-то не понял. Она объясняла. Я спорил. Сказал, что она умничает. Она вспыхнула. Я тоже.

– Да иди ты домой, если всё знаешь! – сказала она и хлопнула тетрадью.

– Я и уйду! – бросил я и вышел, глядя на её полки с кассетами, которые мы так любили смотреть вместе.

На следующий день я не подошёл к ней. И она ко мне. Но было чувство – будто выдернули нить из ткани, и всё начало расползаться. Вечером я не выдержал. Пришёл.

– Прости, – сказал я в коридоре. – Я был дурак.

– Не ты один, – ответила она. – Я тоже.

– Может, снова мороженое?

– Если ты не станешь снова спорить, что карамель лучше шоколада.

– Я готов притвориться.

И мы пошли. В тот же парк. На ту же лавочку. Мороженое снова было липким. Но поцелуй – уже увереннее. И вкуснее.

Это была не громкая влюблённость, не киношная страсть. Это было тихо. Нежно. Внутри. Как тёплый свет из окна на последнем уроке, когда день уже начинает остывать. Как запах школьного мелка на ладонях и звонкий смех, который остаётся в голове до вечера. Если бы тогда кто-то спросил:

– Ты влюблён?

Я бы не ответил. Просто пожал бы плечами. Но внутри – я уже знал. Я влюбился.

Мы были детьми. Но внутри уже что-то росло, зрело, крепло. Не просто симпатия – ожидание. Не просто чувства – обещание самому себе. Я не знал, сколько продлится это волшебство. Я не думал о будущем – я жил в каждом её взгляде. И, может быть, именно поэтому я не заметил, как начали собираться тучи. Всё изменилось летом двухтысячного…