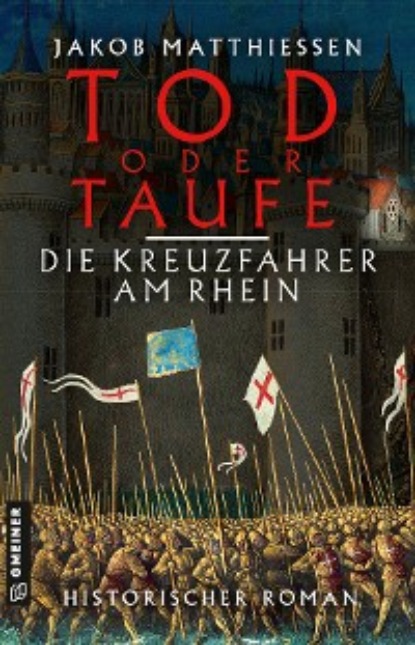

Tod oder Taufe - Die Kreuzfahrer am Rhein

- -

- 100%

- +

Aber auch christliche Stadtbewohner könnten Anstoß nehmen an einem Mönch auf dem Weg in das Viertel, in dem vorwiegend Juden wohnten, und dies umso mehr, nachdem man ihn im letzten Jahr zum Domdekan bestimmt hatte. Daher schlüpfte Raimund in das grau-grüne Wams, das auf der Pritsche bereitlag, obwohl es nur ein kurzer Fußweg von der Bischofspfalz neben dem Sankt-Martins-Dom zur Synagoge war. Und trotz der seit Wochen andauernden Hitze entschied er sich, auch die Gugel auf dem Kopf zu tragen.

Raimund hängte die Mönchskutte an den Haken zu der Kordel, öffnete die schwere Holztür und schritt an den geschlossenen Zellentüren seiner Mitbrüder vorbei. Das Klappern seiner Sandalen gab den Takt zum Zirpen einer Meise, blühende Rhododendren im menschenleeren Innenhof verbreiteten einen bleiern-süßen Duft. Wenn es so warm war, bevorzugten die Mönche ihre kühlen Zellen zur Mittagsruhe.

Er schritt an dem Kaiserhaus vorbei, in dem der Herrscher über das Frankenreich und seine Fürsten weilten, wenn sie sich zu einem Hoftag in der Mainzer Bischofspfalz versammelten. Heute vermied es Raimund, die Pfalz durch die große Pforte zum Marktplatz zu verlassen. Daher wählte er nicht den direkten Weg über den Michaelishof mit den Ställen und Verwaltungshäusern, sondern wandte sich zum Bischofspalast zu seiner Linken, der einen direkten Zugang zum Dom bot. Er schritt durch die Pforte mit den zwei Säulen und trat in eine große Halle ein.

Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit, ließen die schmalen Fenster hoch oben in dem Mauerwerk doch nur wenig Licht hinein. Ein Bildnis Heinrichs IV. auf der gegenüberliegenden Seite nahm zögerlich Gestalt an. Eine weite marmorne Treppe teilte sich nach links und rechts und ließ so Raum für das mannshohe Wandbild des Kaisers. Der stand dort jedoch etwas verloren zwischen all den gerahmten Gesichtern der Geistlichkeit: Seit einigen Jahren prangten Bischof Ruthards zweiundsiebzig Vorgänger an den Wänden hoch über dem Bildnis des Kaisers.

Raimund entschied sich für die rechte Treppe. Oben angekommen blickte er durch ein kleines Fenster in Richtung Michaelishof, wo er die Spitze des alten Wohnturms durch die enge Öffnung erspähen konnte. Obwohl der mächtige Turm von außen sehr robust wirkte, wusste Raimund, dass dessen Inneres in einem erbärmlichen Zustand war. Feuchte hatte sich in alle Winkel eingeschlichen, das Holz war modrig geworden und verbreitete einen muffigen Geruch. Er hatte den Turm als sicheren Lagerplatz für bedeutende Dokumente im Auge, war jedoch mit Bischof Ruthard bisher nicht bezüglich der vorher notwendigen Renovierung übereingekommen. Raimund seufzte kurz, wandte sich nach rechts und passierte den Empfangsraum des Bischofs, vor dem wie immer eine Wache stand. Der lange Gang war ausgefüllt mit goldenen und silbernen Monstranzen, die sorgsam auf Tischen aufgereiht waren. Dazwischen beäugten hölzerne Heilige die Vorbeigehenden, als wären sie vom Himmel abgestellt worden, die kostbaren Reliquien zu bewachen.

Über eine Holzbrücke ging es von dem Bischofspalast hinüber in den Dom.

All die Pracht der Pfalz konnte leicht vergessen machen, dass man sich in einer Festung befand. Neben dem gut gesicherten Tor zum Marktplatz war dieser Übergang die einzige Verbindung nach draußen. Erst letztes Jahr hatte Bischof Ruthard die weitaus prachtvollere Steinbrücke abreißen und durch diese schlichte einziehbare Holzkonstruktion ersetzen lassen. So konnte nun ein Ansturm vom Dom her vereitelt werden. Bei Gefahr verschluckte die Pfalz die Schubbrücke und die Angreifer stünden machtlos vor einem gähnenden Abgrund.

Eine kleine Tür führte in den Altarraum des Domes, durch die er mit seinen Mitbrüdern soeben erst vom Gebet zur Sext gekommen war. Das Mittagslicht zeichnete Streifen in den majestätischen Raum. Christus, ans Kreuz genagelt, blickte stumm auf die wenigen Betenden hinunter. Ein Kranz von Sonnenstrahlen umgab den Körper des Herrn, der, von der Marter seltsam unberührt, hoch über den Menschen schwebte.

Trotz all seiner Bewunderung für die hohe Baukunst empfand Raimund eine merkwürdige Beklemmung angesichts dieses Wahrzeichens erzbischöflicher Macht. Deutlich wohler war ihm in der viel bescheideneren Johanniskirche, die wenige Schritte westlich des Domes innerhalb der Pfalz lag. Dort, vor dem unscheinbaren Bild des Sämanns, der Gottes Botschaft vertrauensvoll über das weite Feld verstreute, betete er am liebsten.

War es, weil auch seine Eltern Bauern waren? Wie so oft tauchten Erinnerungen an seine Mutter ganz unverhofft in seinem Bewusstsein auf. In ihrem erdfarbenen Kleid sah er sie beim Melken der Kühe auf einem Schemel. Sie hielt ihm die noch warme Milch in einem grob geschnitzten Holzbecher an den Mund, aus dem er gierig trank. Der vertraute mütterliche Geruch und der süßliche Geschmack der frischen Milch, die seine Kehle hinunterlief, waren die sinnlichsten Momente eines Kindesglücks, welches einmal da gewesen sein musste. Das war, bevor er als Sechsjähriger in das Kloster auf dem Jakobsberg jenseits der Stadtmauer gebracht worden war. Seitdem hatte er seine Mutter nicht mehr gesehen.

Vermutlich lebte sie nicht mehr, die Bauern hier wurden nicht alt.

Am Ausgang des Doms zog er die Gugel tief ins Gesicht. Schnell schritt er an dem mächtigen Tor zur Bischofspfalz vorbei, hinein in die Straße zum Flachsmarkt, die in Mainz nur die »Lange Gasse« genannt wurde. Aus den zweistöckigen Häusern links und rechts drangen Stimmen, Kinderschreien und -lachen, deftiges Fluchen und das ein oder andere Tischgebet. Nur vor einigen der vielen Läden waren Waren ausgestellt. Er kam zügig voran auf dem sonst so geschäftigen, jedoch in der heißen Mittagszeit fast menschenleeren Weg.

Vor dem Flachsmarkt bog Raimund nach links ab in die Lorscher Gasse und ging auf einen weiten Torbogen zu. Der Durchgang zum Synagogenplatz führte durch eines der wenigen Steingebäude in Mainz, in denen keine Gottesdienste gefeiert wurden, sondern die ausschließlich als Wohnstätten dienten. Auf der rechten Seite des Durchgangs stand Frau Hendlein zwischen den Auslagen ihres Geschäftes. Die Gattin des wohl tüchtigsten Kaufmanns von ganz Mainz grüßte Raimund, indem sie die Hände auf die Brust legte und sich verbeugte. Sie trug ein Kleid aus einem der leuchtenden orientalischen Stoffe, die bei den Städterinnen heiß begehrt waren.

Raimund antwortete mit einem kurzen Nicken und warf einen Blick auf die Auslagen. Neben einem Tischchen mit feinen Lederhandschuhen stand eine marmorne Madonna aus Italien. Marderfelle hingen an einem Haken in der Tür, und in einer Vielzahl von Schalen waren bunte, herrlich duftende Gewürze aus fernen Ländern ausgestellt, die im Rheintal nicht gedeihen wollten. Sogar eine vergoldete Amphore stand neben einem kupfernen Kessel, der aus Afrika zu kommen schien.

Raimund schritt unter dem Torbogen hindurch und blickte auf das Haus aus hellbraunem Sandstein mit dem hohen Giebeldach in der Mitte des Platzes. Die rundliche Ausbuchtung in der Mitte der Hauswand zeigte die Stelle an, an der sich im Inneren der Torahschrein befand. Darüber thronte das runde Rosenfenster aus rötlich schimmerndem Glas. Ein Fuhrmann lud mit einem Kran die letzte Kiste seiner Ladung ab.

Er hatte sich mit Chaim in dem kleinen Holzanbau zur Linken der Synagoge verabredet.

Auf einem Acker nahe Gerstendorf

Ruhig und stetig zog das braune Kaltblut voran, dem trockenen Boden unter ihm zum Trotz. Lenes dunkler Schweif baumelte gemächlich über ihrem breiten Hinterteil. Der Pflug riss eine neue Furche, drei Handbreit neben der, die sie zuvor gezogen hatten. Lene wusste von selbst, wie sie sich bewegen musste, locker lag die Leine über Peters Schulter.

Wegen der Härte des Bodens musste er den Pflug fester halten, als es sonst notwendig war. Immer wieder wollte das Schar ausbrechen, manchmal nach links, in das unbearbeitete Feld, manchmal nach rechts, in eine der Furchen, die sie bereits gezogen hatten. Und Peter musste auch darauf achtgeben, dass er nicht hängen blieb an den großen Steinen, die sich auf dem Feld wie Sterne am Himmel verteilten, denn sonst könnte der eiserne Meißel beschädigt werden.

Er wischte sich den Schweiß aus der Stirn. Seit dem frühen Morgen hatten sie bereits geschuftet und erst ein paar Dutzend Furchen waren gezogen. Der Acker auf dem Rücken des Hügels schaute ihn mitleidlos an.

Wenn er schon pflügen sollte, dann nur mit ihrer Stute Lene, hatte er heute Morgen am Tisch in der Stube gefordert. Vater war einverstanden gewesen. »Nimm sie nur, ich habe heute im Stall zu tun. Pass aber auf, dass das Kumt richtig um ihren Hals liegt, damit sie genug Luft bekommt.« Diese Bemerkung seines Vaters hatte ihn geärgert. Als ob er das nicht selbst wüsste.

Am Ende des Feldes angekommen, lockerte Peter seine verkrampften Schultern. Weil er stetig auf den schwarzbraunen Boden hatte schauen müssen, tat es ihm gut, den Blick schweifen zu lassen, entlang des grünlich schimmernden Flusses und über die Hügel jenseits des Ufers. In weiten Bögen wand sich der Rhein durch die Landschaft. Ruhig floss er daher, von Speyer über Worms und schließlich bis nach Mainz, so wusste es Peter aus den Erzählungen seiner Eltern. Doch die drei großen Städte lagen verborgen hinter Hügeln.

Ach, wie gerne würde er Mainz einmal sehen. Der Turm der großen Kirche sei so hoch, dass er die Wolken kitzle. Das hatte ihm einmal ein altes Weib aus Gerstendorf erzählt, wohin sie jeden Sonntag zur Messe gingen.

Die Konturen des Rheintals verloren sich in der Ferne, verschluckt vom Dunst am Horizont. Aus den Wäldern auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses streckte sich der Turm der Burg Oppenheim wie der Kopf eines Rehs hervor. Etwas unterhalb der Burg mühte sich ein Bauer hinter einem Ochsen über ein Feld. Immer wieder ließ er den großen Stock auf das Tier niederfahren. Gut, dass er die folgsame Lene hatte, dachte Peter.

Ein Fährboot lag auf der anderen Rheinseite halb auf dem Ufersand, der Ferge ruhte in seinem Schatten.

Nur ganz selten war Peter mit dieser Fähre zum großen Markt in Oppenheim über den Rhein gefahren. Meist zusammen mit der Mutter und mit Gänsen und Hühnern, Zwiebelsäcken und ein paar Kisten Kohl. Zu zweit zogen sie dann frühmorgens den schweren Holzwagen den Berg hinauf in die Stadt. Angekommen am Tor zum Markt legte sie ihm gewöhnlich die Hände auf die Schultern und lobte ihn seiner gewachsenen Kräfte wegen.

Heute warteten lange Stunden der Plackerei auf ihn, und trotzdem würden sie erst in ein paar Tagen mit dem Acker fertig werden. Peter seufzte. Lenes große, freundliche Augen blickten ihn fragend an. Zärtlich streichelte er über ihren struppigen Hals und flüsterte ihr zu: »Komm, Lene, wir gehen zur Wasserstelle und ruhen uns im Schatten der Bäume etwas aus.«

Lene nickte mit ihrem zotteligen Kopf. Peter spannte den Pflug ab, und so trotteten sie gemeinsam zu dem kleinen Wäldchen am Feldrand. Nochmals richtete Peter seinen Blick in die Ferne in Richtung Worms. Eine außergewöhnlich große Staubwolke fiel ihm auf. Sie kroch zum Himmel empor, dort, wo der Rhein sich hinter dem lang gestreckten Hügel versteckte. Es ist doch kaum ein Wind zu spüren, wunderte sich Peter.

An der Baumgruppe angekommen, zog es Lene sofort zu dem kleinen Bach. Bald scharrten ihre Hufe durch den steinigen Grund, während sie das frische Wasser gierig einsaugte. Auch Peter genoss das kühle Nass, das er aus seinen Händen schlürfte.

Nachdem sein erster Durst gestillt war, nahm er den großen Ledersack aus Ziegenfell von Lenes Rücken, zog den Korken aus dem hölzernen Mundstück, lehrte den Schlauch aus und ließ das frische Wasser des Baches hineinlaufen. Er lehnte sich an eine große Linde und nahm eine der getrockneten Pflaumen, die ihm seine Mutter am Morgen mitgegeben hatte, aus dem Beutel, den er am Gürtel trug. Saftig und süß, so mochte er es. Bald würde auch sein kleiner Bruder mit dem Essen kommen.

Peter liebte diesen Platz, den er in den Pausen aufsuchte, wann immer er in der Nähe arbeiten musste. Von hier aus konnte er in aller Ruhe das Geschehen auf dem Treidelweg auf der anderen Seite des Flusses beobachten. Heute zogen zwei kleine Händlergruppen am Fluss entlang. Ein schwarzer Ochse war vor den ersten Wagen gespannt, ein massiger Ardenner zog den anderen. Ein Reiter auf einem stolzen Hengst forderte mit ausholenden Armbewegungen, dass man ihm Platz machte.

Flussabwärts trieben zwei Schiffe in Richtung Mainz. In Gegenrichtung mühten sich ein Mann und ein Mädchen, eine kleine Barke an langen Leinen zurück nach Worms zu treideln. Ach, auf einem Schiff zu arbeiten, das wäre schön. Dann könnte man sich ausruhen, wenn es den Fluss hinunterging.

Ein leises Rauschen meinte Peter zu vernehmen, ein Rumpeln und Poltern in der Ferne, aus der Richtung dieser seltsamen Wolke, die näher gekommen war. Unvermittelt stand der Ferge auf und schaute flussaufwärts. Hastig schob er sein Boot in das Wasser, steuerte mit kräftigen Schlägen in den Fluss und ruderte herüber auf die hiesige Seite.

Mainz – im Anbau der Synagoge

Beim Eintritt in den Anbau der Synagoge schlug Raimund der Duft von frisch gebackenem Brot entgegen. Jehudith, die Frau des Rabbis, winkte ihm mit einer mehligen Hand zu. Auch ihre Schürze und Arme waren ganz bestäubt von dem hellen Puder. »Mein Mann erwartet dich bereits. Er brütet in der Synagoge über dem Text, den ihr heute übersetzen wollt.«

Raimund zog sich die Gugel von seinem Kopf und verbeugte sich vor der Frau seines Freundes. Auf einem Tisch neben dem Ofen lag ein großer heller Teigklumpen, in den sie mit der Faust ihrer rechten Hand ein Loch drückte. Aus einem Tonschälchen goss sie eine gräuliche Masse in das Loch hinein und schlug den Teig darüber zusammen. Flink kneteten Jehudiths Hände die zähe Masse, mit kräftigen Bewegungen walkten ihre Handballen wieder und wieder in den Teig hinein. Dann streute sie Mehl auf den Tisch und drückte den Klumpen flach, um den Fladen nochmals zusammenzuschlagen und in rhythmischen Bewegungen weiter durchzukneten.

Fasziniert beobachtete Raimund das geschickte Spiel von Jehudiths Händen. Nach einer Weile der Stille blickte sie ihn fragend an. »Warum schaust du so interessiert, wenn ein Weib seine Arbeit verrichtet?«

»Entschuldige bitte, Jehudith«, erwiderte Raimund. »Aber kennst du das Gleichnis vom Sauerteig? Daran musste ich denken.«

»Nein, das kenne ich nicht.«

Da ertönte eine warme Stimme aus der Tür, die zur Synagoge führte. »Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den ein Weib nahm und unter drei Scheffel Mehl vermengte, bis es ganz durchsäuert ward.«

Chaim kam mit ausgebreiteten Armen auf Raimund zu. Seine großen wachen Augen über dem buschigen Bart schauten ihn freundlich an. »Raimund. Wie schön, dich zu sehen.«

»Dein Wissen über unseren Herrn beeindruckt mich immer wieder.« Raimund streckte seine Hand aus, die Chaim, das Angebot der Umarmung dezent zurückstellend, herzlich ergriff.

»Danke. Gerade gestern habe ich in den Berichten eurer Evangelisten gelesen. Ich mag es sehr, wie euer Herr seine kleinen Geschichten erzählt wie die vom Sauerteig. Ganz schlicht und doch verwirrend schön. Dann denke ich, da spricht ein Jude zu mir, rätselhaft und geheimnisvoll«, schwärmte Chaim und fügte dann ernst hinzu: »Aber du weißt, ich kann nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Gott will nicht, dass man ihn teilt.«

Auch wenn Raimund das sehr wohl wusste, versetzte es ihm doch einen kleinen Stich ins Herz. Er hatte seinem Freund eine Funktion als Berater der Kurie zu Fragen des Alten Testaments vermittelt. Dies war sowohl für ihn selbst als auch für Chaim von Vorteil, konnten sie doch so ihre religiösen Gespräche unter einem Mantel der Legalität verbergen. Und natürlich hatte er gehofft, seinem Freund ein wenig Verständnis für die Göttlichkeit Jesu abzugewinnen, die seit dem Konzil von Nicäa vor mehr als siebenhundert Jahren ein kirchliches Dogma war. Aber in diesem Punkt gab Chaim keine Haaresbreite nach. So schaute Raimund nun ein wenig enttäuscht auf Jehudiths Hände, die in emsiger Beharrlichkeit den Teig weiterbearbeitete.

»Mein Freund, da ist ganz viel Gutes in dem, den ihr euren Heiland nennt«, fügte Chaim in versöhnlichem Ton hinzu. Er schloss die Augen und sprach langsam, als wolle er sich jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen: »Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den ein Weib nahm und unter drei Scheffel Mehl vermengte, bis es ganz durchsäuert ward. Wahrlich, dieses schöne Gleichnis hätte einen Platz auch in unserem Talmud verdient.«

Jehudith kicherte. »Ganz gewiss arbeite ich für das Reich Gottes, denn ich bereite das Essen für die Hochzeit meiner Schwester Sarah vor. Fast die ganze Gemeinde wird am Sonntag hier erscheinen. Geht ihr nur euren geistigen Beschäftigungen nach, während ich mich um das Leibliche kümmere.«

»Höre ich da etwa eine Andeutung von Spott, mein Liebes?« Der Rabbi steckte seine Hände in die Seitentaschen seiner braunen Weste, die er über einem mit Stickereien verzierten Wams trug, zog die Augenbrauen hoch und blickte Jehudith an. Dabei musste Chaim sein Haupt nach oben richten. Seine Frau war einen halben Kopf größer als er.

»Ich will es so ausdrücken.« Jehudith legte von dem Teig ein daumengroßes Stück für das Opfer beiseite. »Wenn du mein Brot isst, dann ist es nur recht und billig, wenn du mir danach auch von den Früchten eurer Arbeit erzählst.«

An Raimund gewandt sagte Chaim schmunzelnd: »Du musst wissen, Jehudith mag die Psalmen sehr. Deshalb gefällt ihr deine Idee, sie zu übersetzen. Dann kann sie die Lieder Davids unseren Kindern nicht nur auf Hebräisch, sondern auch in unserer Alltagssprache vorsingen.«

»Du bist zu beneiden, ein solch kluges Weib deine Frau nennen zu dürfen«, antwortete Raimund.

»Nun aber genug der Schmeicheleien. Verschwindet aus meiner Küche und lasst eine einfache Frau ihre Arbeit verrichten. Sonst wird’s ein trauriges Hochzeitsfest am Sonntag werden!«, rief Jehudith lachend.

Freundlich, aber bestimmt schob Chaim seinen christlichen Freund zur Tür, die in die Synagoge führte.

Auf einem Acker nahe Gerstendorf

Da! Reiter auf schwarzen Pferden erschienen hinter dem Hügel auf dem Treidelpfad. Neben ihnen liefen einfache Soldaten. Peter sprang auf. Der Vorhut folgte ein Trupp Berittener mit weißen Fahnen. Er beschirmte seine Augen mit der Hand. Die großen weißen Banner mit dem roten Kreuz. Das mussten die heiligen Ritter sein!

Jetzt tauchte eine Kolonne Wagen auf. Peter kniff die Augen zusammen. Sie schienen mit allerlei Alltagsgerät beladen zu sein. Den Schluss der Karawane bildete Fußvolk. Aber bald kamen schon wieder neue Reiter. Ein wahrer Strom von Menschen, Pferden und Fahrzeugen quoll hinter der Biegung des Rheins hervor.

Seit letztem Jahr schwärmte der Pfarrer von den Gotteskämpfern! Und ganz verrückt vor Aufregung waren die Kinder im Dorf. Befreit Jerusalem, Gott will es, hatte der Papst gefordert. »Jerusalem, Jerusalem, wir befreien Jerusalem!«, riefen die Jungen und Mädchen seit Neuestem, während sie mit Stöcken um den Teich liefen. Und die Alten beklatschten das Treiben ihrer Kinder.

Sogar von Zeichen wurde seit einiger Zeit im Dorf gemunkelt. Ein Komet mit einem Schweif wie ein Schwert hätte sich am Himmel gezeigt. Auch zwei himmlische Reiter wurden geschaut. Einer mit einem großen Holzkreuz, der andere mit einem krummen Säbel. Und, so hatte es der Pfarrer berichtet, der Säbelträger wurde von dem Kreuz zermalmt, blutrote Wolken seien daraufhin am Himmel erschienen.

Peter schnalzte ungeduldig und Lene kam folgsam aus dem Bach getrottet. Er musste unbedingt ein Stück weiter das Feld hinauf, vielleicht konnte er von dort aus noch besser sehen.

Viele Menschen, viel mehr, als Peter je gesehen hatte, marschierten nun über den Handelsweg auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Immer näher kamen die Reiter an der Spitze des Zuges, viele in leuchtenden Kleidern und mit Schwertern. Echte Ritter! Daneben Knappen, die die Lanzen trugen. Vergessen war die Pflugschar. Peter ließ Lene am Feldrand grasen.

Eine Vielzahl von Karren, bunt durcheinandergewürfelt, von Ochsen und Pferden gezogen. Auf den meisten Wagen sah Peter lange Stangen. Zeltstangen! Das mussten Zeltstangen sein. Wie es wohl sein würde, mit Zelten zu lagern? Wild pochte Peters Herz. Je näher der Zug kam, desto deutlicher sah er, wie viele Pilger es waren. Dass es so viele Menschen auf der Welt überhaupt gab! Sapperlot! Und sie zogen an seinem Acker vorbei.

Mainz – in der Synagoge

Eine rote Rose vibrierte auf dem hell gekachelten Steinboden der Synagoge. Geheimnisvoll warf die Sonne ihr Licht durch das runde Giebelfenster mit dem rubinroten Glas. Die hohen weiß verputzten Wände ließen den Raum trotz der wenigen und schmalen Fenster licht und einladend erscheinen. Chaim geleitete Raimund an der achteckigen Bimah vorbei, auf der während des Gottesdienstes der Aufgerufene die heiligen Texte vortrug. Raimund bewunderte die fein ziselierten Bögen, von denen dieser erhöhte Bereich umgeben war. Doch wies ihn Chaim in einen Nebenraum, der sonst dem Talmudunterricht diente.

Wie so oft in den letzten Monaten standen sie gemeinsam an dem Lehrerpult. Raimund griff in sein Wams, entnahm ihm eine schlichte hölzerne Mappe und legte sie neben das in Leder eingebundene Buch, welches aufgeschlagen bereitlag. Ein kunterbunter Papagei umspielte mit seiner Laute die hebräischen Buchstaben, die mit höchster Präzision auf das kostbare Pergament geschrieben waren.

»Lass uns mit dem hundertvierten Psalm weitermachen, der Hymne der Schöpfung«, sagte Chaim. »Wir haben letzten Montag mit dem neunten Vers abgeschlossen.«

Raimund öffnete die Holzmappe, deren Innenseiten von einer honigfarbenen Wachsschicht überzogen waren. Links hatte er den Psalm aus der Übersetzung des großen Gelehrten Hieronymus eingeritzt. »Im zehnten Vers heißt es: Qui emittis fontes in convallibus inter medium montium pertransibunt aquae potabunt omnes bestiae agri expectabunt onagri in siti sua.«

»Dann lass uns auch im Sefer Tehillim nachschauen.« Chaim beugte sich über das Buch der Lieder und deutete auf eine der Zeilen. »Sieh, hier ist die Stelle.«

Chaims Finger fuhren von rechts nach links über eine Zeile mit den hebräischen Buchstaben, ohne das Pergament zu berühren. »Dort heißt es: Há-meschaléach ma’ajaním ba-nechalím, bejn harím jehalechún.«

»Leider sagen mir diese Zeichen nichts«, sagte Raimund mit Bedauern in der Stimme. »Aber im Hebräischen klingt es viel weicher als im Lateinischen. Es ist mehr ein Singen, selbst wenn du es sprichst.«

»Es sind ja auch die Lieder Davids«, antwortete Chaim schmunzelnd. »Nun sag schon, wie hast du es übersetzt?«

Raimund schaute auf die rechte Seite der Wachstafel.

»Auf Gottes Befehl hin füllen sich Auen aus den Quellen,

sie fließen zwischen Bergen,

die Tiere des Feldes trinken,

wilde Esel löschen ihren Durst.«

»Gut getroffen.« Chaim beugte sich nochmals über die Passage im Sefer Tehillim. »Im hebräischen Text steht in etwa: ›Der, der die Quellen sich ergießen lässt in Auen.‹ Den Ausdruck Gottes Befehl, den sollte man vielleicht besser weglassen. Der Satz wird auch zu lang, und der Rhythmus geht verloren.«

Einen Moment lang schloss Chaim die Augen. Er kämmte mit seinen kräftigen Fingern durch seinen Bart und sagte schließlich: »Was hältst du von Du füllst Auen aus den Quellen.«

»Mmmmh, das gefällt mir gut.« Und nach einem Moment des Nachdenkens fügte Raimund hinzu: »So belassen wir es.«

»Der Rest stimmt ganz gut mit dem hebräischen Text überein, wobei man es vielleicht noch flüssiger ausdrücken kann.«

»Hast du einen Vorschlag?«

Chaim schloss erneut die Augen und sagte in einem leichten Singsang:

»Du füllst Auen aus den Quellen,

sie fließen zwischen saftig grünen Berghängen dahin.

Die Tiere des Feldes trinken,

wilde Esel löschen ihren Durst.«

»Saftig grün, ist das deine Erfindung?« Raimund sah auf den Text auf der Wachstafel. »Das steht jedenfalls nicht in der Vulgata. Kommt das im hebräischen Text vor?«

Abrupt öffnete Chaim die Augen und blickte auf das Buch vor sich auf dem Pult. »Nein, das steht nicht dort. Aber ich finde, es klingt so schön und man kann sich die Tiere des Feldes und die wilden Esel auf den grünen Hängen besser vorstellen.«