Kompetenzentwicklung und Mehrsprachigkeit

- -

- 100%

- +

Auffallend ist, dass auch in den Ergänzungen zum GER der Bereich des Savoir s’engager nicht berücksichtigt wird. Das kulturkritische Bewusstsein und die Fähigkeit, Kulturen durch ein spezifisch kulturwissenschaftliches Vorgehen kritisch zu evaluieren und zu hinterfragen, ist zwar ansatzweise in allen anderen Savoirs enthalten, wird aber auch hier nicht systematisch aufgezeigt. Es ist kein Zufall, dass man besonders im Bereich Literarisches Lernen und kritische Reflexion über literarische und kreative Texte auf Aspekte stößt, die auch dem Savoir s’engager zugeordnet werden könnten (ibid. 116-117). Trotzdem wird sowohl dem Literarischen Lernen als auch dem Savoir s’engager in dieser Überarbeitung nur ein geringer Platz eingeräumt, der bei weitem nicht die Komplexität der Phänomene erfasst, die ein kritisches Verständnis von Mehrsprachigkeit und Transkulturalität besonders im Bereich Literarisches Lernen fordert. Die vorliegende Modellierung stellt u.a. den Versuch dar, einen ersten Vorstoß in dieses noch unerforschte Gebiet zu wagen.

2.3 Der FREPA/CARAP oder A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to languages and Cultures – Competences and Ressources

Von maßgeblicher Bedeutung für die in der vorliegenden Studie anvisierte Modellierung der MKK sind Struktur und Inhalte des FREPA. Er versteht sich als ein Instrument zur Implementierung curricularer Mehrsprachigkeit. Daher diente er in großem Maße auch als Vorbild für das MSCS (Mehrsprachencurriculum Südtirol), auf das im Folgenden noch eingegangen wird. Der FREPA wurde 2012 vom ECML (Europäisches Centrum für Mehrsprachigkeit) ausgearbeitet und stellt einen ersten Versuch dar, mehrsprachige Kompetenzen strukturiert zu erfassen und darzustellen. Unter Bezugnahme auf Byrams Definition von mehrsprachiger Kompetenz versteht es sich als ein Instrument zur Entwicklung eben dieser:

Managing the repertoire [which corresponds to plurilingual competence] means that the varieties of which it is composed are not dealt with in isolation; instead, although distinct from each other, they are treated as a single competence available to the social agent concerned. (Candelier et al. 2012: 8 zitiert Byram 1997: 73)

In dieser Definition wird mehrsprachige Kompetenz mit Repertoire gleichgestellt und festgehalten, dass die Varietäten, aus denen sich das Repertoire zusammensetzt, obwohl sie unabhängig sind, nicht klar voneinander trennbar sind (zur Begriffsdefinition von Kompetenz cf. 4.1.). Sie sind als einzige umfassende Kompetenz für den Nutzer abrufbar. Aufbauend auf diese Definition werden vier dem Byramschen Modell für interkulturelle kommunikative Kompetenzen entnommene Kompetenzbereiche identifiziert, welche diese mehrsprachige Kompetenz ausmachen. Kompetenz ist demzufolge im FREPA die Fähigkeit „individuelle Ressourcen (Kenntnisse, Fertigkeiten und Lernerpersönlichkeit) sowie externe Ressourcen zu mobilisieren, um miteinander verwandte, komplexe Anforderungen meistern zu können“ (Beckers 2002: 57; zitiert nach Candelier et al. 2007: 16).

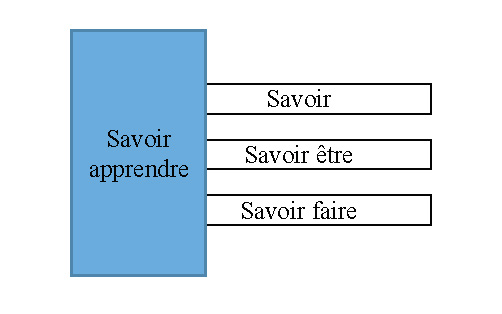

Im Gegensatz zu Kompetenzen, die komplex und situationsgebunden sind, lassen sich laut Martinez & Schröder-Sura Ressourcen eher definieren und konkret im Unterricht durch geeignetes Unterrichtsmaterial und Aufgaben fördern (Martinez & Schröder-Sura 2011: 71). Daher bedient sich der FREPA der Deskriptoren von Ressourcen. Es gibt vier Deskriptorenlisten: Savoir, Savoir faire, Savior apprendre und Savoir être (zur detaillierten Erläuterung des Aufbaus des FREPA vgl. Martinez & Schröder-Sura 2011: 72ff.). Dabei ist für diese Studie aufgrund der Ergebnisse der Datenauswertung relevant, dass das Savoir apprendre als transversale Kompetenz verstanden wird, es bezieht sich somit auf alle anderen genannten Bereiche (cf. 9.1):

Abb. 2.1. Martinez & Schröder Sura 2011, S. 72

Damit wird veranschaulicht, dass Savoir apprendre, die mehrsprachige Lernkompetenz „eine deklarative (a), prozedurale (b) und personenbezogene Komponente (c) umfasst, welche in einer Wechselwirkung zueinander stehen“ (ibid.: 73). Dabei berücksichtigt der deklarative Aspekt von Savoir apprendre den Wissenstransfer von einem Bereich in den anderen, die prozedurale Komponente die Lernautonomie, das soziale Lernen sowie Lernstrategien und das Nutzen von kulturellem Vorwissen für den Lernprozess. Die persönlichkeitsbezogene Komponente beschreibt hingegen die Lerneinstellung. Die transversale Valenz des Savoir apprendre schlägt sich auch in der Modellierung der MKK nieder, da sie veranschaulicht, dass das mehrsprachige Lernen ein Prozess ist, der alle Aspekte der Persönlichkeit des Lernenden miteinbezieht und ihm Möglichkeiten und Wege offenbart, wie er in Beziehung zum eigenen mehrsprachigen Ich treten kann und zum mehrsprachigen und mehrkulturellen Umfeld.

Die Savoirs können sich laut FREPA nur in einem Klassenzimmer entwickeln, in dem mehrere Sprachen und Kulturen gemeinsam einen Platz finden. Es muss die Möglichkeit zur Begegnung geboten werden. Sprachen und Kulturen sollen nicht mehr als etwas Getrenntes erfahren werden, sondern in Verbindung zueinander gebracht und vernetzt werden. Damit Unterricht mehrsprachige Ressourcen mobilisieren kann, muss er umgedacht werden, denn traditioneller einsprachiger Unterricht kann das nicht. Daher wird ein pluralistischer Ansatz gefordert, denn nur auf Mehrsprachigkeit aufbauend kann interkulturelles/intrakulturelles Lernen auch wirklich gelingen.1

Diese Annahme wird im vorliegenden Forschungsansatz übernommen, wobei ein transkultureller einem interkulturellen Ansatz vorgezogen wird. Laut Kramsch entwickeln sich Kulturen sprachspezifisch und umgekehrt Sprachen kulturspezifisch. Beim Sprechen beziehen sich die Menschen auf gemeinsame Erfahrung und geteiltes Weltwissen, das auch ihre Haltungen und Glauben und Meinungen beinhaltet (Kramsch 1998: 3). Dadurch wird Sprache zum Ausdruck kultureller Realität. Umgekehrt, meint Kramsch weiter, entstehen durch Sprache auch gemeinsame Erfahrungen. Folglich formt Sprache die kulturelle Realität und stellt sie durch ihre Zeichen symbolhaft dar (vgl. auch Byram 2000: 33). Wenn also eine Sprache Ausdruck einer bestimmten Kultur ist, dann kann die Erfahrung über diese Kultur ausschließlich über deren Sprache erfolgen (vgl. hierzu auch Bredella & Christ 2007, 1995; Bredella et al. 2000; Bredella 2000, 2004, 2010,).

Geht man jedoch von der transkulturellen Auffassung von Welsch aus (Welsch 2009: 60), so bedeutet dies, dass über die Sprache(n) Erfahrungen über mehrere Kulturen gleichzeitig gemacht werden können, da Sprachen keinem Reinheitsgebot folgen, sondern hybride Formen sind. Die Dichotomie eigenkulturell vs. fremdkulturell wird somit aufgehoben zugunsten eines sprach- und kulturübergreifenden Denkens, das den Lernprozess umgestaltet. Der transkulturelle Vergleich vollzieht sich vor allem und zuerst auf sprachlicher Ebene durch Sprachvergleich und in der Mehrsprachigkeit. Wenn also Lernende ein Gespür für ihre eigene Transkulturalität entwickeln sollen, dann kann das notwendigerweise nur im mehrsprachigen Kontext geschehen und nicht in einer monolingualen Lernumgebung.

2.3.1 Pluralistische didaktische Ansätze

Bereits in den einleitenden Worten des FREPA wird festgestellt, dass pluralistische Ansätze in der Didaktik nicht immer die Anerkennung haben, die sie verdienen, weil ihr Potenzial nicht erkannt wird (Candelier et al. 2012: 8f.). Es wird ihnen im Unterricht lediglich die Funktion der Sensibilisierung für Mehrsprachigkeit zugesprochen, sicherlich ein wichtiger Aspekt, aber angesichts der Vielzahl an Lernprozessen, die durch den mehrsprachigen Unterricht initiiert werden, bei weitem nicht ausreichend. Ein Grund dafür ist laut Candelier darin zu finden, dass die Verbindung zwischen pluralistischen, aus der kommunikativen Tradition stammenden und kompetenzorientierten Ansätzen bislang gefehlt hat. Die in Europa entwickelte sog. pluralistischen Ansätze sind: das Tertiärsprachenlernen, die Interkomprehension und das integrierte Sprachenlernen (Aronin & Singleton 2012: 128). Sie entwickelten sich aus dem interkulturellen Ansatz nach Hawkins ( Hawkins 1985; Oomen-Welke 2016), beschränken sich jedoch auf Momente des Vergleichs auf grammatischer, lexikalischer und syntaktischer Ebene und sind daher nur begrenzt im Unterricht einsetzbar.

Der Referenzrahmen stützt sich bei der Ausformulierung der Deskriptoren ausschließlich auf die oben angeführten Ansätze, also auf das, was bereits vorhanden und im Unterricht erprobt worden ist. Es wird nicht, wie es hingegen in dieser Studie der Fall ist, der Versuch unternommen, andere Aspekte – insbesondere den psycholinguistischen, soziolinguistischen und emotionalen – miteinzubeziehen. Erklärt wird diese Entscheidung mit der Tatsache, dass es zu wenige wissenschaftlich fundierte Forschungsprojekte auf diesem Gebiet gibt (ibid.: 15). Der FREPA als ein Instrument zur Verbreitung und Implementierung bereits vorhandener kommunikativer Ansätze stützt sich bei der Ausformulierung der Indikatoren ausschließlich auf Erfahrungswerte. Es liegt ihm daher im Gegensatz zu dieser Studie keine empirisch fundierte Studie zugrunde. Die Deskriptoren sind zwei Bereichen zugeordnet: einem epistemologischen und einem praxeologischen. Folglich gibt es einen erkenntnistheoretischen Aspekt, der eine möglichst vielschichtige Erfassung des Phänomens anstrebt, und einen praxisbezogenen, der als ein konkretes Instrument für die Umsetzung im Unterricht gedacht ist (ibid.: 16) .

Bereits nach einer ersten Lektüre wird klar ersichtlich, dass es sich um eine sehr umfangreiche und komplexe Kompetenzbeschreibung handelt. Bei näherem Hinsehen bemerkt man außerdem, dass ein Großteil der Indikatoren (an die 1900) den epistemologischen Aspekt betrifft und für den Unterricht zum Zweck der Unterrichtsevaluation oder Lernstanderhebung nicht nutzbar ist. Außerdem wurde auch keine klar erkennbare Unterscheidung zwischen epistemologischen und praxeologischen Beschreibungen vorgenommen (ibid.: 19). Daher bleibt es den Schulen und Lehrkräften überlassen, sich auf die Suche nach den für Lernstanderhebungen oder Curricula verwendbaren Indikatoren zu machen, wobei die objektive Erfassbarkeit eine ausschlaggebende Rolle spielt. Es war nötig, den Lehrkräften, Schulen und bildungspolitischen Einrichtungen Orientierungshilfen im Umgang mit dem FREPA an die Seite zu stellen, die allerdings bezüglich des Umgangs mit den Deskriptoren keine Erleichterung bringen.

Daher verstehen sich die in den letzten Jahren ausgearbeiteten Zielvorgaben für schulischen Unterricht sowie die Leitfäden für die Ausarbeitung mehrsprachiger Schulcurricula (Beacco et al. 2015a/b/c; Bono & Melo-Pfeifer 2011b; Breidbach 2003; Council of Europe 2014a/b, 2016; Daryai-Hansen et al. 2014) als Ergänzung und Erläuterung zu den Vorgaben und Deskriptoren der Rahmenrichtlinien für Mehrsprachigkeit FREPA (Candelier et al. 2012).

Es stellt sich auch hier die Frage, wie die Bedingungen im Unterricht geschaffen werden können, um den Erwerb mehrsprachiger Kompetenzen zu fördern. Martinez plädiert als erste, und ganz im Sinne dieser Studie, für ein aufgaben- und kompetenzorientiertes Sprachenlernen, da Lernautonomie gefordert und im Verlauf der Problemlösungsprozesse autonomes Lernen unterstützt wird. „Kompetenzorientiertes Lernen leiten die Lernenden an, Ressourcen zu mobilisieren. (Martinez & Schröder-Sura 2011: 75). Dabei sollten die Lernenden im Sinne der Task awareness in der Lage sein, die Aufgabe bewusst zu bewältigen und die Ziele und Ressourcen klar vor Augen haben.

2.3.2 Savoir s’engager – ein unberücksichtigter Kompetenzbereich

Die Mobilisierung mehrsprachiger Ressourcen entlang eben dieses kompetenzorientierten Lernens ist die große Herausforderung der Mehrsprachigkeitsdidaktik heute. Genaue Vorstellungen darüber, wie ein solcher Unterricht geplant und gestaltet werden soll, gibt es bislang jedoch nicht. Hier soll die vorliegende Studie Abhilfe schaffen: Anhand eines konkreten Unterrichtsverfahrens wurde mehrsprachiger kompetenzorientierter Unterricht im Klassenzimmer durchgeführt und evaluiert. Durch ein empirisch angelegtes Forschungsdesign wurde erforscht, welche MKK sich im Verlauf des Projektes entfalten und inwiefern sie im Unterricht erhoben werden können. In einem Abstraktionsprozess werden Deskriptoren ausformuliert, die sich nicht ausschließlich auf Best-practice-Beispiele und Erfahrungswerte stützen, sondern empirisch erforscht und in Form eines Modells übersichtlich dargestellt werden. Sie können daher alle der Kategorie der praxeologischen Deskriptoren zugeschrieben werden, jenen Deskriptoren also, die unmittelbar für den Unterricht nutzbar gemacht werden können. Anhand der fünf Savoirs werden durch die Datenanalyse Kompetenzbereiche identifiziert und die gewonnenen Deskriptoren zugeordnet.

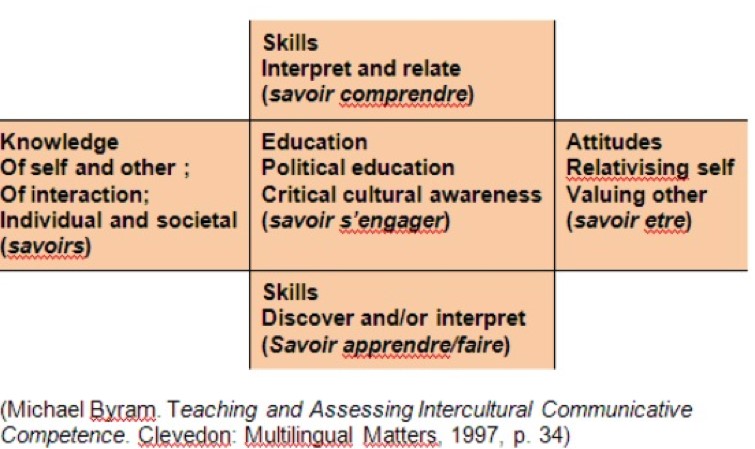

Es ist explizites Ziel, in diese Modellierung, im Gegensatz zum FREPA, auch das Savoir s’engager miteinzubeziehen. In Byrams Modell von 1997 ist das Savoir s’engager von zentraler Wichtigkeit. Es steht im Zentrum des Modells und wird von den anderen Savoirs umgeben. Es ist daher nur schwer verständlich, weshalb dieses Savoir vom FREPA und folglich auch vom MSCS ausgeklammert bleibt:

Abb. 2.2.

Dieses Savoir integriert die politische Erziehung in den Unterricht, weil jeglicher Erziehung eine politische Dimension innewohnt. Kulturkritische Bewusstheit wird deklariertes Bildungsziel des Fremdsprachenunterrichts. Byram selbst bezeichnet diese Fähigkeit als “an ability to evaluate critically on the basis of explicit criteria perspectives, practices and products in one’s own and other cultures and countries“ (Byram 1997: 53) und unterscheidet drei Teilbereiche:

1 Die Fähigkeit, implizite und explizite Wertehaltungen der eigenen und fremder Kulturen in Texten und Aussagen zu identifizieren.

2 Die Fähigkeit, eine evaluative Analyse von Dokumenten und Gegebenheiten aufgrund präziser Perspektiven und Kriterien vorzunehmen.

3 Die Fähigkeit der Interaktion und Mediation im interkulturellen Austausch anhand spezifischer Kriterien sowie die Befähigung zur Aushandlung und Akzeptanz aufgrund des erworbenen Wissens, Fähigkeiten und Haltungen. (ibid. 53)

Da im Alltag das Savoir s’engager die Umsetzung aller anderen Savoirs impliziert und somit auch den Weg vom schulischen Handeln in das lebensweltliche Handeln bahnt, soll es nicht vom schulischen Alltag ausgeklammert bleiben. Das Savoir s’engager kann als Kernkompetenzbereich nicht einfach aufgebrochen und, in einige wenige Teilbereiche beschränkt, auf die anderen Savoirs, insbesondere das Savoir être, eingegliedert werden, wie dies im FREPA vielfach geschieht. Es muss in seiner Wichtigkeit anerkannt werden und ebenso wie das Savoir apprendre als eine transversale Valenz angesehen werden. Es ist, wie aus der obenstehenden Graphik hervorgeht, propädeutisch für alle Formen des mehrsprachigen und transkulturellen Lernens, denn erst durch das Savoir s’engager wird das Desiderat eingelöst, dass schulische Bildung dem Anspruch gerecht werden muss, den Heranwachsenden zur Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Diskurs zu befähigen, sie also zu demokratiefähigen und selbstbestimmten BürgerInnen zu erziehen (vgl. Hallet: 2016: 19), also „in der Teilhabe an Politik, Gesellschaft und Kultur und in der Gestaltung der eigenen Lebenswelt diesem Anspruch gemäß zu leben und als mündige BürgerInnen selbstbestimmend zu handeln“ (Klieme et. al.: 2003: 63).

2.4 Mehrsprachigkeit als Priorität schulischen Handelns

Im schulischen Alltag ist Mehrsprachigkeit zum Regelfall geworden. Es gibt kaum noch Lernende, die in einem rein einsprachigen Umfeld aufgewachsen sind. Dies ist auf die zunehmende Migration und Transmigration zurückzuführen, aber auch darauf, dass sich verschiedenste Formen der Mehrsprachigkeit im Alltag allein durch die Nutzung der neuen Medien ergeben. Die Schülerpopulation ist mehr denn je heterogen, multikulturell und daher auch mehrsprachig. Es lassen sich zwei Ebenen der Mehrsprachigkeit herauskristallisieren: Eine durch die Globalisierung und Migration bedingte Mehrsprachigkeit der gesamten Gesellschaft. Hier kann Schule sich den veränderten Umständen anpassen, indem streng einsprachige Gewohnheiten aufgegeben werden. Die gesamte Schulgemeinschaft kann mehrsprachig gestaltet werden, indem alle vorhandenen Sprachen als Bereicherung in den Schulalltag eingebracht werden. Wichtige Anregungen, wie die Schule als Haus des mehrsprachigen Lernens umgestaltet werden kann, geben Schader und Baur/Hufeisen (Schader 2000; Baur & Hufeisen 2011).

Von der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit zu unterscheiden ist die individuelle Mehrsprachigkeit. Redevielfalt oder Heteroglossie sind Begrifflichkeiten, die seit Bachtin (Bachtin 1997; Busch 2013, 2011; vgl. hierzu auch Wandruszka 1979) kennzeichnend geworden sind. Die Prinzipien der Multidiskursivität, die unterschiedliche soziokulturelle Welten in den Diskurs einbringt, der Vielstimmigkeit des sprachlichen Ausdrucks, die eine Perspektivenvielfalt ermöglicht und schließlich der Sprachenvielfalt, im Sinne einer soziokulturellen Differenzierung, zählen zu den entscheidenden Faktoren sprachlichen Handelns (vgl. Busch 2013: 10). Dadurch entstehen vielfältige Möglichkeiten der sprachlichen Gestaltung und der Wahrnehmung der mehrsprachigen Lebenswelt (Bachtin, 1986: 163).

Für die Schule bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass von der Problematisierung der Mehrsprachigkeit übergegangen werden muss zu einem Denken, das die gesellschaftliche und individuelle Sprachenvielfalt als Potential und Bereicherung anerkennt. Lernende, die armuts- oder kriegsbedingt aus ihren Herkunftsländern geflüchtet sind, beherrschen neben der Schulsprache Deutsch und L2 Englisch bzw. Italienisch weitere Sprachen zumindest funktionell, da sie zuhause gesprochen werden. Diese Sprachen finden an den Schulen aufgrund ihres geringen sozialen Prestiges kaum Anerkennung und drängen ihre Sprecher an den Rand. Die unterschwellige Anerkennung der prestigereichsten Sprachvarietät als einzige legitime Sprache, so Bourdieu, führt zum Identifikationsdrang mit der kulturell und wirtschaftlich führenden Schicht (Bourdieu 1991: 40 und 50). Randgruppen verstummen dabei, finden weder Ausdruck noch Wertschätzung für ihre Sprache und Kultur und verlieren dadurch auch ihren Anspruch auf Bildungsgerechtigkeit. Ein mehrsprachiger Unterricht hat die Aufgabe, hier entgegenzuwirken und durch die Anerkennung und Wertschätzung von Diversität neue Voraussetzungen für das schulische Handeln und Lernen zu schaffen.

Wenn von mehrsprachigkeitsdidaktischen Ansätzen die Rede ist, wird nicht zuletzt wegen der brennenden bildungspolitischen Aktualität meistens auf durch Migration bedingte Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer und den damit einhergehenden Problematiken des DaF- und DaZ-Unterrichts sowie des sprachsensiblen Fachunterrichtes Bezug genommen (vgl. Busch 2011; Bausch et al. 2005; Vetter 2015; López-Gopar et al. 2013; Krifka et al. 2014; Krumm 2004; Schader 2000; Shohamy 2006). Der Versuch, Integration über einen potenzierten DaF/DaZ-Unterricht zu bewerkstelligen, berücksichtigt einen sicherlich sehr wichtigen soziokulturellen Aspekt, indem die Voraussetzung für Integration über die Vermittlung sprachlicher Fertigkeiten ermöglicht wird. Es werden aber viele andere Aspekte transkultureller Vermittlung und transkulturellen Verständnisses nötig sein, um Mehrsprachigkeit und Transkulturalität in einer Schule der Inklusion zu verwirklichen.

Shohamy (2006) stellt sich in diesem Sinne eine Schule vor, in der Lernende ihre mehrsprachigen Kompetenzen konstruktiv in den Schulalltag einbringen können und auch das Recht haben, diese weiter zu entwickeln, um ein höheres Kompetenzniveau zu erreichen. Andererseits muss den Ansprüchen einsprachig aufgewachsener Lernenden Rechnung getragen werden, nicht nur mehrere Sprachen, sondern auch mehrsprachige Kompetenzen im Schulalltag erwerben zu können. Denn werden diese mehrsprachigen Kompetenzen nicht nachdrücklich gefördert, gehen sie da, wo bereits vorhanden, durch Sprachreibung verloren oder werden einfach verdrängt und unterdrückt. (Shohamy 2006: 174). Dies führt, wie bereits erwähnt, zu einem Gefühl der Marginalisierung bei mehrsprachig aufgewachsenen Schülerinnen, wie auch aus den Untersuchungen der vorliegenden Studie hervorgeht, wo sich Schülerinnen aus ladinischen Gebieten mit ihrer Herkunftskultur und Sprache nicht in den Unterricht und den schulischen Alltag einbringen können und folglich in Teilen ihrer Persönlichkeit starke Einschränkungen und ein Gefühl des Nicht-Wahrgenommen-Werdens erfahren.

Daher ist es eines der übergeordneten Ziele des mehrsprachigen Unterrichts, die klare Grenzziehung zwischen den Sprachen, so wie sie für den traditionellen Fremdsprachenunterricht eine Selbstverständlichkeit ist, aufzuheben. Das Konstrukt des Native Speaker als im Fremdsprachenunterricht anzustrebendes und doch nie zu erreichendes Ideal wird dadurch hinfällig und es öffnen sich neue Räume, in denen Sprachen(n) in Kontakt zueinander treten können und dürfen. In diesen Räumen ist auch Platz für Verschmelzungen und hybride Formen, für Sprachvermischung und all jene Formen des mehrsprachigen Diskurses, die sich je nach Kommunikationszweck und -situation strategisch einsetzen lassen bzw. unbewusst das Gespräch steuern und die eine Bereicherung der Kommunikation darstellen. Dies bringt einen realistischeren Umgang mit Sprache mit sich, der die alten Ideale der Sprachreinheit und Sprachkorrektheit hinter sich lässt und auf den Alltagsgebrauch schaut, in dem diese nur bedingt einen Platz finden (ibid.: 173).

Die Verwendung mehrerer Codes innerhalb einer Sprache, aber auch zwischen verschiedenen Sprachen führt hin zu einer multimodalen Didaktik, die auch die Mehrsprachigkeit in sich eingliedern muss, aus dem einfachen Grund, dass die Auseinandersetzung mit realen lebensweltlichen Problemstellungen nur mehrsprachig sein kann. Will man kritische Texterschließungskompetenzen im Unterricht fördern und es den Schülern ermöglichen, zwischen den Zeilen des gesellschaftlichen Diskurses zu lesen, dann kann man nicht umhin, mit Texten aus verschiedenen Sprachen zu arbeiten, denn der gesellschaftliche Diskurs ist nicht nur multimodal, sondern auch mehrsprachig. Daher kann die Förderung einer rein einsprachigen Texterschließungskompetenz im Unterricht genauso als eine Abstraktion von der Realität angesehen werden wie die Abgrenzung der Sprachen voneinander. Der mehrsprachigkeitsdidaktische Ansatz, wie er in dieser Studie präsentiert wird, gibt eine operationalisierbare Antwort auf dieses Desiderat, denn es werden der mehrsprachige mündliche und schriftliche Diskurs als lebensweltlich real anerkannt, in den Unterricht aufgenommen und in seinem didaktischen Potential umrissen.

Es geht hier auch darum, den Begriff der Multiliteracies, wie ihn die New London Group (Cazden: 2000) definiert hat, in den Unterricht aufzunehmen, wodurch in diesem Zusammenhang als logische Schlussfolgerung der mehrsprachige Diskurs in den Mittelpunkt gerückt wird (vgl. dazu House 2007: 92). Hier hinken jedoch die schulischen Institutionen den realen Anforderungen der Gesellschaft hinterher, sie bereiten die Lernenden nur unzulänglich auf die Anforderungen einer mehrsprachigen, globalisierten und transkulturellen Gesellschaft vor. Mehrsprachige Sprachhandlungskompetenzen sind die Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs geworden. Das Erkennen kultur- und sprachspezifischer Merkmale von Textsorten sowohl auf formaler als auch auf inhaltlicher Ebene ist Voraussetzung für ein vertieftes Verständnis und somit ein erster, wichtiger Schritt in Richtung transkultureller Verständigung und Toleranz (vgl. Hufeisen 2007).

Die bislang unternommenen Versuche, Mehrsprachigkeit in den Unterricht miteinzubringen, wie zum Beispiel mittels Interkomprehension, auf die noch im folgenden Kapitel genauer eingegangen wird, scheitern daran, dass Mehrsprachigkeit ausschließlich auf der lexikalischen und manchmal grammatischer Ebene behandelt wird. Es wird versäumt, den notwendigen Folgeschritt zu unternehmen, nämlich von der lexiko-grammatischen Ebene auf die Ebene der Genres zu wechseln und die Mehrsprachigkeit in der Klasse in Zusammenhang zu bringen mit der intra- und transkulturellen lebensweltlichen Mehrsprachigkeit, die dem Individuum, der die Ebene der ausschließlich grammatischen oder lexikalischen Korrektheit überwindet und neue Bedeutungs- und Lebensräume eröffnet.