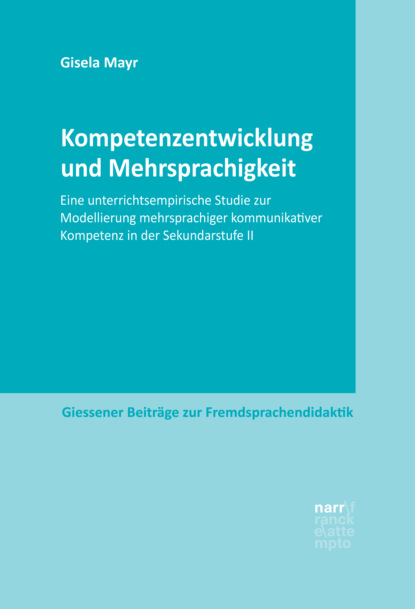

Kompetenzentwicklung und Mehrsprachigkeit

- -

- 100%

- +

Diese Studie versteht sich daher nicht primär als Versuch, das Problem der migrationsbedingten Sprachenvielfalt auf pädagogisch-didaktischer Ebene durch die verstärkte Vermittlung von Sprachkompetenzen in der Bildungssprache zu lösen. Es handelt sich vielmehr um einen neuen Ansatz mit dem Ziel, die bislang ausgearbeiteten Formen der Mehrsprachigkeitsdidaktik durch ein Konzept des holistischen Sprachenlernens zu ergänzen und zu erweitern, das durch seine Ausrichtung neue, bislang nicht berücksichtigte Ressourcen des mehrsprachigen Lernens mobilisiert und dadurch u.a. auch neue Formen des Lernens (Savoir apprendre) im Unterricht ermöglicht. Die Modellierung einer MKK (Mehrsprachige Kommunikative Kompetenz) wird dabei zentrales Anliegen sein, da durch sie alle am Bildungsprozess Beteiligten teilhaben am Integrations- und Inklusionsprozess – jeder mit seiner ganz persönlichen (Sprach)-Biographie und seinen individuellen Voraussetzungen.

2.4.1 Inklusion und Sprachenvielfalt

Das Prinzip der Inklusion ist ein übergreifender Begriff, der alle Aspekte schulischen Lebens und des gesamten Bildungssystems umfasst. Daher steht es auch hier im Fokus; es soll aufgezeigt werden, wie plurilinguale Unterrichtspraktiken auf unterschiedlichen Ebenen Formen der Inklusion zulassen, indem Lernende durch ein mehrsprachiges Unterrichtsdesign einen besseren Umgang mit Sprachen und Mehrsprachigkeit erwerben und sich dadurch sprachlicher Hierarchien und deren Wirkung im Diskurs bewusst werden. Das führt zu einer veränderten Wahrnehmung des eigenen Sprachenrepertoires und zu einer gesteigerten Wachsamkeit gegenüber den kommunikativen Bedürfnissen der anderen.

Inklusion als Prinzip schulischen Handelns stellt die individuelle Förderung des Einzelnen in den Mittelpunkt und erteilt dem Leistungsprinzip als oberstes Gebot schulischen Handelns eine klare Absage. Laut Böttinger ist die Anerkennung jeglicher kultur-, sprach- und genderspezifischen Diversität sowie der gezielte und individualisierte Umgang mit geistiger und körperlicher Behinderung ein Mehrwert, der zu einem gerechteren, solidarischen und weniger selektionsorientierten Verständnis von Schule führen soll (; Hallet 2011: 7, 61; Böttinger 2016: 18). Jede Klasse setzt sich aus lauter Individuen zusammen, auf die Unterricht ausgerichtet sein sollte mit dem Ziel schulischer Teilhabe und sozialer Partizipation für alle.

In der systemtheoretischen Sozialforschung steht Inklusion dem Prinzip der Exklusion gegenüber (vgl. Luhmann 1995; Stichweh 2016). Das Prinzip der Inklusion greift, wenn Individuen in soziale Systeme und Subsysteme, wie z.B. die Schule, eingegliedert werden, indem sie aktive Teilhabe daran haben. Diese Teilhabe äußert sich im Klassenzimmer laut Stichweh ausschließlich durch kommunikative Interaktion (Stichweh 2016: 10). Bereits durch Beachtung, Nichtbeachtung oder Anrede des einzelnen Individuums treten Haltungen zutage, an denen Inklusion gelingen bzw. scheitern kann (ibid.).

In einem sprachlich heterogenen Klassenzimmer werden solche Haltungen durch die Miteinbeziehung oder Marginalisierung aller im Klassenzimmer vorhandenen Sprachen umso klarer. Soll im Unterricht Inklusion gelingen, bedarf es der aktiven Teilhabe aller Individuen und ihres gesamten sprachlichen Repertoires. Damit sind auch Dialekte und Soziolekte, Minderheiten- und Randsprachen sowie Herkunftssprachen gemeint. Um dem Individuum die Möglichkeit zu geben, seiner gesamten Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen, bedarf es der Akzeptanz und Wertschätzung seines sprachlichen Reichtums. Heterogenität und insbesondere sprachliche Heterogenität dürfen nicht als Problem verstanden werden, sondern als Glücksfall und Bereicherung, welche die sprachliche und kulturelle Partizipation aller am Bildungssystem Beteiligten ermöglicht.

2.4.2 Curriculare Verankerung von Mehrsprachigkeit

Es sollen in der Folge zwei Ansätze zur mehrsprachigen curricularen schulischen Planung vorgestellt werden, die aufgrund ihrer Anlage für die vorliegende Studie von großer Relevanz sind, da auch diese einen Versuch darstellt, Mehrsprachigkeit curricular zu verankern. Zunächst wird auf Krumm/Reich eingegangen, der Spracherwerb und Mehrsprachigkeit als persönlichkeitsstiftend betrachtet und daher erstmals sprachbiographische Aspekte in ihrer Relevanz für den Unterricht anerkennt (Reich & Krumm 2013: 92). Anschließend wird auf Hufeisens „Gesamtsprachenkurrikulum“ eingegangen, ein Instrument für systematische mehrsprachige Schulplanung. Beide Ansätze beinhalten Kernaspekte der curricularen Verankerung von Mehrsprachigkeit wie er dieser Studie zugrunde liegt und bedürfen daher einer eingehenden Erläuterung.

Die curriculare Verankerung von Mehrsprachigkeit verfolgt zunächst das Ziel, sprachliche Bildung im Sinne von Mehrsprachigkeit zu erweitern. Das von Krumm/Reich ausgearbeitete Curriculum Mehrsprachigkeit ist ein erstes Instrument, mit dem Mehrsprachigkeit konkret im schulischen Alltag umgesetzt werden kann (Reich & Krumm 2013). Dabei steht hier die Erweiterung des traditionellen Sprachenunterrichts im Fokus. Dieser soll laut Krumm/Reich durch eine Reihe von Bereichen erweitert werden, die ein umfangreicheres Verständnis von Sprachenlernen implizieren (ibid.: 16f.). Dazu gehören die Berücksichtigung und Weiterentwicklung persönlicher Sprachenprofile, die Vermittlung eines facettenreicheren Bildes der Wirklichkeit und, damit einhergehend, Vielseitigkeit und globale Gültigkeit des Gelernten All dies ist eingebettet in ein Verständnis von Sprachenlernen, das die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt und den Lernprozess in der Persönlichkeit des Einzelnen verortet (ibid.: 18f.). Daher ist es wichtig, einen Bogen zwischen der Sprachbiographie jedes einzelnen und dem Unterrichtsvorhaben zu spannen und beides konstruktiv in den Unterricht einzubauen. Es handelt sich bei diesem Dokument um Rahmenvorgaben für die Vernetzung und Erweiterung des Sprachenunterrichtes im Sinne einer mehrsprachigkeitsdidaktischen Ausrichtung (Reich & Krumm 2013: 2ff.), die sich am Prinzip eines inklusiven schulischen Handelns orientiert.

Das Gesamtsprachencurriculum von Hufeisen geht einen Schritt weiter, es versteht sich als konzeptionelle Grundlage zur curricularen Umsetzung von Mehrsprachigkeit im Unterricht (Hufeisen 2011a/b, 2015, 2016). Das Modell/der Prototyp gibt genaue Anweisungen zur Fächer- und Stundenverteilung, zum „planvolle[n], systematische[n] und strukturierte[n] Einbezug von mehr Sprachen, mehr Sprache in allen Fächern und über alle Fächer hinweg“ (Allgäuer-Hackl et al. 2015: 9). Merkmale dieses Prototyps sind laut Hufeisen (Hufeisen 2011a: 10):

1 Unterricht in der Umgebungssprache als L1 2 Unterricht in modernen oder klassischen Fremdsprachen, aber auch Herkunfts- und Minderheitensprachen. 3 Intensive DaZ-Förderung für SchülerInnen, für die Deutsch L2 ist 4 Herkunftssprachenunterricht 5 CLIL für den Sachfachunterricht 6 Jahrgangsübergreifender Unterricht von Fächern und Sprachen 7 ProjektunterrichtTab. 2.3.

Ziel ist dabei die Vernetzung von Sprach- und Sachfächern, um die Lernzeit für beides durch sprachübergreifendes Lernen effizienter zu gestalten (Hufeisen 2016: 170). Selbst Hufeisen gesteht ein, dass eine derart radikale Veränderung des schulischen Systems nur auf der Mikroebene der einzelnen Entscheidungsträger vollzogen und nicht von oben herab anbefohlen werden kann. Hufeisen räumt ein, dass Initiativen, im Bereich der Schulentwicklung ein Gesamtsprachencurriculum zu entwerfen bzw. curriculare Mehrsprachigkeit einzubauen, Zeit brauchen. Es muss mit „beträchtlichem Beharrungsvermögen von Etabliertem, Traditionellem und immer schon Dagewesenem gerechnet werden, so dass man beim Versuch, Schule gesamtcurricular zu entwickeln, einen langen Atem haben muss“ (ibid.: 172).

Sowohl das Curriculum Mehrsprachigkeit als auch das Gesamtsprachencurriculum sind Ansätze, die die systematische Implementierung von Mehrsprachigkeit und den Umgang mit Sprachenvielfalt an Schulen vorantreiben. Ersteres übernimmt stützende Funktion, indem sprachübergreifende und sprachsensibilisierende Maßnahmen in den Sprachunterricht aufgenommen werden. Letzteres sieht die Umstrukturierung des gesamten Sachfach- und Sprachunterrichtes vor, indem stufenübergreifend mehrsprachiger Unterricht vorgesehen ist. Dies ist ein klarer Bruch mit der traditionellen Strukturierung schulischen Unterrichts, der aufgebrochen werden müsste, um für den Alternativvorschlag Platz zu machen. Eine derart radikale Umstrukturierung findet, wie von Hufeisen eingestanden, nicht leicht ihren Weg von der Theorie in den schulischen Alltag, weshalb auch bis jetzt keine systematischen Umsetzungsversuche in diese Richtung bekannt sind.

Das vorliegende Projekt versteht sich auch als ein Vorschlag, durch modulare Anlegung mehrsprachigen Unterricht curricular zu verankern. Es lässt sich zwischen den beiden vorhergehenden Ansätzen verorten. Die modulare Gestaltung des Projektes macht sich Freiräume im curricularen Unterricht zunutze, um mehrsprachigkeitsdidaktisch arbeiten zu können, hat aber keine so einschneidende Auswirkungen wie das Gesamtsprachencurriculum und stellt daher eine Möglichkeit dar, wie dieses schrittweise in den schulischen Alltag integriert werden kann. Gleichzeitig geht es einen Schritt weiter als Krumms Curriculum Mehrsprachigkeit, indem es nicht von theoretischen Prämissen ausgeht, die in den Unterricht eingebaut werden sollten, sondern es werden modular gestaltete Unterrichtseinheiten in den Regelunterricht eingebaut und die Lernprozesse erhoben. Es handelt sich also nicht um eine einmalige Durchführung mehrsprachiger Module nach der Komplexen Kompetenzaufgabe mit dem ausschließlichen Ziel, Daten zur Entwicklung mehrsprachiger kommunikativer Kompetenzen zu erheben, sondern um ein Schulprojekt, das die Implementierung und curriculare Verankerung dieser Form des modularen mehrsprachigen Unterrichts im Sinne des MSCS (Mehrsprachencurriculum Südtirol) vorsieht (cf. 5.2.). Durch die modulare Gestaltung können diese Einheiten ergänzend zum traditionellen Unterricht eingebaut werden, um Lernprozesse zu initiieren, die sich ausschließlich in einem mehrsprachigen Setting entfalten können. Dieser Kompetenzzuwachs und die damit einhergehenden Lernprozesse können auf den Regelunterricht übertragen werden und so nicht nur lernfördernd und -beschleunigend wirken, sondern auch zur Persönlichkeitsentfaltung der Lernenden beitragen. Daher werden diese Lernprozesse in der vorliegenden Studie untersucht und eine erste modellhafte Zusammenschau entworfen. Dadurch stellt es eine mögliche Umsetzung des MSCS dar.

2.4.3 Aktuelle Projekte zur Mehrsprachigkeitsdidaktik

Im Folgenden werden einige Projekte im Bereich Mehrsprachigkeit kurz umrissen, damit soll das Innovationspotential mehrsprachigen Unterrichts aufgezeigt werden. Sie sind ein Indiz dafür, dass die veränderten lebensweltlichen Umstände Einfluss nehmen auf die schulische Praxis und dafür, wie Institutionen und Forschungszentren auf diese Herausforderung mit innovativen Ansätzen reagieren. Sie tragen der Tatsache Rechenschaft, dass Unterricht nicht in den gewohnten Bahnen weitergeführt werden kann, sondern neue Mittel und Wege angedacht werden müssen. Diese Darstellung versteht sich als ein Überblick und hat keinen Vollständigkeitsanspruch:

MEZ: „Mehrsprachigkeitsentwicklung im Zeitverlauf“ (MEZ). Diese im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter der Leitung von Prof. Ingrid Gogolin an der Universität Hamburg durchgeführte höchst interessante Longitudinalstudie erforscht die Entwicklung lebensweltlicher Mehrsprachigkeit und ihre Auswirkungen auf den schulischen Erfolg. Dabei werden auch Schulleistungsvergleichsuntersuchungen durchgeführt.

MALEDIVE: „Sprachliche und kulturelle Vielfalt im Mehrsprachenunterricht“ (MALEDIVE) wird am ECML (Europäisches Centrum für Mehrsprachigkeit) durchgeführt, mit dem Ziel, mehrsprachige Lernumgebungen für den Lernprozess nutzbar zu machen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf Persönlichkeitsentwicklung und Identität der Lernenden gelegt. Ein weiterer Brennpunkt ist die curriculare Verankerung mehrsprachigen Unterrichts.

voXmi: „Sprachen miteinander und voneinander lernen“ (voXmi). Hierbei handelt es sich und ein vom BIMM (Österreichischen Bundesministerium für Interkulturalität, Migration und Mehrsprachigkeit) unterstütztes Schulnetzwerk mit dem Zweck, neue Wege für den Sprachunterricht unter besonderem Einsatz digitaler Medien und authentischer Kommunikation zu finden. Dieses Netzwerk ist von höchster Praxisrelevanz und ist auch im Bereich der Professionalisierung von Lehrpersonen tätig. Es sind viele Bundesländer und Pädagogische Hochschulen daran beteiligt.

Plure>E: Plurilingual Whole School Curricula (Plur>E), ein von der EU finanziertes Erasmus+Projekt und Fortführung des 2015 abgeschlossenen PlurCur Projektes, an dem die TU Darmstadt, TU Tralee und Universität Turku gemeinsam mit einem Netzwerk von europäischen Schulen beteiligt sind. Ziel dieses Projekt ist es, Vorschläge für ein Gesamtsprachencurriculum auszuarbeiten und Beispiele für Best Practice für andere Schulen und Institutionen zugänglich zu machen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, das Schulmanagement und die Bildungspolitische Ebene miteinzubeziehen, indem konkrete Vorschläge und Informationen ausgearbeitet und weitergeleitet werden.

3. Mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze und neue Perspektiven

Die Mehrsprachigkeitsdidaktik kann auf eine nunmehr über 20-jährige Tradition zurückblicken. Es haben sich im deutschen Sprachraum im Laufe der Zeit drei verschiedene Ansätze herauskristallisiert: die Mehrsprachigkeitsdidaktik nach Meißner, die Interkomprehension, das Tertiärsprachenlernen und CLIL. Allen ist der Versuch gemeinsam, simultanes Sprachenlernen in der Praxis umzusetzen, indem Synergien zwischen den Sprachen auf den verschiedensten Ebenen genutzt werden. In diese Tradition lässt sich auch der in diesem Projekt entwickelte mehrsprachige kompetenzorientierte Ansatz einreihen. Daher werden im Folgenden die unterschiedlichen Ansätze in ihrer Relevanz für die gegenwärtige Studie erläutert und zu dieser in Beziehung gesetzt, um ein vollständiges Bild der gesamten Entwicklung der möglichen Lernprozesse und der für die Studie daraus gewonnenen Erkenntnisse zu ermöglichen. Im Anschluss werden noch offene Desiderate vorgestellt, deren Erfüllung zumindest ansatzweise im gewählten Unterrichtsformat anvisiert wird.

3.1. Mehrsprachigkeitsdidaktik nach Meißner

Dieser Ansatz legt erstmals das umfassende Transferpotential offen, das in einem mehrsprachigen Unterricht aktiviert wird. Da Transfer in all seinen Formen auch ein wichtiger Aspekt der Kompetenzerweiterung in der mehrsprachigen komplexen Kompetenzaufgabe ist, sollen die dahinterliegenden Mechanismen hier kurz umrissen werden. Die von Meißner und später Reinfeld entwickelte Mehrsprachigkeitsdidaktik entsteht im Rahmen einer Diskussion um und als Alternative zum Englischunterricht und zur Förderung der LOTE (Languages Other Than English)-Sprachen. Sie ist aufgrund ihrer eingehenden Untersuchung des interlingualen Transfers und seiner unterschiedlichen Formen insbesondere innerhalb der gleichen Sprachfamilie und ihrer Nutzung für den schulischen Spracherwerb für diese Studie relevant. Es wird hier veranschaulicht, wie vielfältig und unterschiedlich Transfer sein kann, wie er zustande kommt und welchen Reichtum an Ressourcen er für das Sprachenlernen nutzbar macht.

Das LOTE-Konzept entspringt der romanistischen Sprachendidaktik und sieht bereits ab den ersten Schuljahren einen fächerübergreifenden Spracherwerb vor. Eine erste Theoretisierung erfolgt in einem Artikel aus dem Jahre 1995 (Meißner 1995), in welchem der interlinguale Transfer als Grundlage für jegliche Fremdsprachendidaktik erstmals postuliert und erste Didaktisierungsmöglichkeiten angedacht werden. Meißner postuliert für den Erwerb von nicht nur sprachübergreifenden, sondern auch von zwischensprachlichen kommunikativen Kompetenzen und Lernstrategien einen didaktischen Mehrsprachen-Monitor bzw. ein Mehrsprachenverarbeitungsmodell – ein Modell, das einen Erklärungsrahmen schafft für den Aufbau einer Spontangrammatik während multilingualer Rezeptionsvorgänge. Die dank der Spontangrammatik entstandenen Hypothesen über die Zielsprache(n) durchlaufen mehrere Stufen bis hin zur Bildung einer lernerspezifischen Interimsprache (Meißner 2003a: 13). Diese Interimsprache ermöglicht eine Vernetzung, die zu einem pro- und retroaktiven Transfer auf der Basis von Transferbasen führt (vgl. Hufeisen & Neuner 2004a; De Angelis 2005; Singleton 2006; Pavlenko & Jarvis 2002; Cheung et al. 2011). Sprachen können sich demzufolge gegenseitig beeinflussen und es lassen sich, meist über eine Brückensprache, aufgrund von Ähnlichkeiten Hypothesen über die Zielsprache aufstellen. Der Verwandtschaftsgrad der Sprachen spielt hier laut Meißner (Meißner 1995, 2003b) eine wichtige Rolle, da bei Sprachen der gleichen Sprachgruppe eine größere Anzahl von Transferbasen zur Verfügung steht. Der Transfer kann in erster Linie auf grammatischer, lexikalischer und morpho-syntaktischer Ebene erfolgen. Jedoch gibt es laut Meißner auch einen Transfer über die Sprachenoberfläche hinaus (Meißner & Reinfried 1998: 48f.). Dieser betrifft Aspekte des Weltwissens und der Kultur und Interkulturalität. Folglich wird Mehrsprachigkeitsdidaktik auch Mehrkulturalitätsdidaktik (Meißner & Reinfried 1998: 5), da das Verständnis anderer Sprach- und Kulturbereiche gefördert wird und gleichzeitig eine Infragestellung der eigenen kulturellen Maßstäbe erfolgt.

Der damit einhergehende Bewusstwerdungsprozess und die Anwendung eben dieser Transfermöglichkeiten kann, unterstützt durch eine korrekte Steuerung im Unterricht, eine Beschleunigung des Spracherwerbsprozesses und des interkulturellen Lernens bewirken. Meißner unterscheidet weitere Typen von Transfer: Reidentifikations- und Produktionstransfer, didaktischer Transfer und lingual-materialer Transfer (Meißner 2010: 383). Entlang dieser Diskussionsebene ließen sich aber außerdem Transfertypen identifizieren wie: Transfer von Lernerfahrungen, Lernstrategien, Transfer von Inhalten und Wissen (z.B. über Kultur und Genres) und Transfer von Gefühlen und Haltungen.

Ein mehrsprachiges, textzentriertes Arbeiten, eingebettet in einen kompetenzorientierten Unterricht, wie es in den Modulen des Forschungsprojektes der Fall ist, bietet hier ideale Voraussetzungen, damit sich dieses breitgefächerte Transferpotenzial durch die Arbeit an und mit plurilingualen Unterlagen in seinem gesamten Umfang entfalten kann. Insbesondere wird hier auch das Transferpotential nicht verwandter Sprachen aufgezeigt. Denn der Transfer erfolgt nicht immer innerhalb der gleichen Sprachfamilie, sondern die Wahl der Brückensprache entspricht besonderen Bedürfnissen, die sich im Moment des Sprechens ergeben.

3.2 Die Interkomprehension und ihre Didaktik

In engem Zusammenhang mit der Mehrsprachigkeitsdidaktik steht die Interkomprehensionsdidaktik, die in den Folgejahren von Meißner, Hufeisen und Neuner ausgearbeitet wurde (Hufeisen & Neuner 2003b, 2004a; Hufeisen 2010a; Byram 2010). Sie nutzt laut Meißner (Meißner 2010: 381) die Fähigkeit des Individuums, unbekannte Sprachen ohne formalen Lernprozess zu verstehen. Das bedeutet, dass durch bereits vorhandene sprachliche Archetypen fremdsprachliche Aspekte in allen Bereichen identifiziert, abgeglichen, angepasst und in eine noch unbekannte Zielsprache transferiert werden, um diese zu verstehen. Bei dieser Methode wird nicht die aktive Sprachproduktion in der Fremdsprache gefördert, sondern es werden hauptsächlich rezeptive Fähigkeiten angelegt, die es vor allem im europäischen Sprachraum ermöglichen sollen, fremdsprachliche Texte innerhalb derselben Sprachfamilie zu erschließen. So können z.B. vom Deutschen ausgehend anhand gezielter Texterschließungsstrategien, das Norwegische und Schwedische erschlossen werden. Solche rezeptive Fähigkeiten werden besonders durch den Sprachvergleich gefördert. Mit Blick auf diese Eigenschaft interkomprehensiven Lernens kann in Bezug auf das hier vorgestellte Unterrichtsprojekt gesagt werden, dass Formen interkomprehensiven Lernens sich insbesondere für Französisch herauskristallisiert haben, wobei auch in diesem Fall die kritische mehrsprachige Texterschließung und die damit einhergehende ständige Mediation zwischen Sprachen und ihren Strukturen einen grundlegenden Beitrag leisten. Die Lernenden konnten zudem Vorgelerntes in anderen Sprachen auf das Französische übertragen und dadurch den Verständnisprozess erleichtern und beschleunigen.

3.2.1 Metakognition und Language Monitoring

Die Interkomprehension löst das Desiderat im Bereich der Didaktik ein, das „verfügbare, mehrsprachliche und potenziell lernrelevante ‚träge Wissen’ in aktives, den Erwerbsprozess förderndes Wissen umzuwandeln“ (Meißner 2010: 383; Doyé 2006: 16). Dazu werden laut Meißner Strategien aus dem kognitiven und metakognitiven Bereich herangezogen, die auch zur Bewusstwerdung der Lernsteuerung beitragen. Es werden in der Interkomprehension also keine Sprachstrukturen vermittelt, als vielmehr Strategien entwickelt, mittels welcher Neues auf Bekanntes zurückgeführt werden kann. Die daraus resultierende erhöhte Sprachlern- und Rezeptionskompetenz führen in der Folge zu einer erweiterten Lernautonomie, wie Doyé sie beschreibt (Doyé 2010b: 133), da die ständige Hypothesenbildung und Verifizierung bzw. Falsifizierung, welche im Zuge der interkomprehensiven Texterschließung entsteht, einen sehr hohen kognitiven Anforderungsgrad für die Lernenden mit sich bringt. Dadurch bildet sich eine entdeckende und überprüfende Haltung heraus, die sich fördernd auf die Lernautonomie auswirkt. Eben dieser Wechsel von einer geleiteten in eine selbstgesteuerte, lernautonome Unterrichtsform führt auch in der mehrsprachigen komplexen Kompetenzaufgabe dazu, dass die Lernenden neue Lernkanäle und Lernformen entdecken, die für sie besser nutzbar sind und eigene Strategien entwickeln, um komplexe mehrsprachige Situationen zu meistern. Dabei nehmen die Lernenden eine forschende und verifizierende Haltung beim Sprachenlernen ein, die es ihnen ermöglicht, sprachübergreifend Hypothesen aufzustellen und diese gemeinsam zu überprüfen (ibid.: 135f.).

In diesem Zusammenhang wird der Begriff Language Monitoring, so wie ihn Jessner bereits 2004 postuliert (Jessner 2004: 113), für die vorliegende Studie relevant, wird aber in dieser Form in der Theoretisierung der Interkomprehension nicht erwähnt. Bär (Bär 2009: 72) spricht ausschließlich vom Monitorisieren des Sprachlernprozesses, nicht aber von dem der Sprachen selbst. Das metalinguistische Bewusstsein (Language Monitoring) ist laut Jessner die Fähigkeit zwei- bzw. mehrsprachiger Menschen, ihre Sprachen und ihre Sprachproduktion ständig zu überwachen, zu vergleichen, zu kontrollieren und im Idealfall durch Autokorrektur zu verbessern. Daraus resultieren ein sehr hohes Sprachbewusstsein und Flexibilität im Umgang mit Sprachen. Meißner spricht in diesem Zusammenhang von Metakognition und metasprachlicher Kompetenz in Bezug auf Interkomprehension (Meißner & Morkötter 2009: 53) und der Relation zwischen metasprachlichem und metakognitivem Wissen. Laut Meißner ist metakognitives Wissen nicht sprachspezifisch, es wird in Relation zum metasprachlichen Wissen gebracht, indem es von den Lernenden bei der Aufgabenanalyse herangezogen wird. Es bestehen also laut Meißner und im Gegensatz zu Jessner zwei Ebenen der Metakognition, eine sprachunabhängige und eine sprachabhängige, die bei der konkreten Aufgaben- und Problemlösung eingesetzt wird. Die Existenz einer sprachunabhängigen Metakognition scheint jedoch nicht sehr plausibel, weshalb für die vorliegende Studie Jessners Modell herangezogen wird.