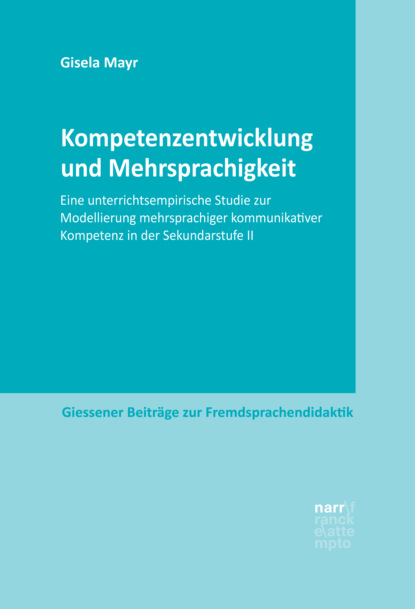

Kompetenzentwicklung und Mehrsprachigkeit

- -

- 100%

- +

CS im Klassenzimmer legt die Koexistenz verschiedener Kommunikationsrahmen offen. Edmondson bezeichnet diese Koexistenz als World-switching (Edmondson 1985, 2004). Diskursanalytisch betrachtet stellen diese Rahmungen das Nebeneinander von sehr unterschiedlichen kommunikativen Welten und sozialer Rollen dar. Besonders klar wird dieser Unterschied beim CS der Lehrperson im Klassenzimmer. CS kann den Wechsel von der Lehrerrolle in die institutionelle Rolle bezeichnen und legt somit die Koexistenz dieser beiden im Klassenzimmer verborgenen Welten offen (Edmondson 2004: 162). Die Verwendung der Fremdsprache in der Lehrerrolle wird allgemein für den Lernprozess als wichtig erachtet. Bei Mitteilungen institutioneller Natur hingegen hat das Verständnis höchste Priorität, weshalb es als zulässig gilt, auf L1 zurückzugreifen. Genauso können Lernende sog. multifunktionelle Äußerungen dazu nutzen, z.B. MitschülerInnen halblaut die Antwort auf von der Lehrperson gestellte Fragen zu geben und gleichzeitig die Lehrperson darüber zu informieren, dass sie die Antwort wissen. In diesem Falle überlagern sich zwei kommunikative Absichten, es überlagern sich demnach zwei Realitäten, Edmondson spricht von Superimposed Discourse Worlds (ibid.: 163). CS legt diese parallelen Diskurswelten offen, die unabhängig vom Diskurs des tatsächlichen Unterrichts existieren und unterschiedliche soziale Funktionen übernehmen.

Der Begriff Translanguaging (TL) wurde vom walisischen Pädagogen Cen Williams bereits 1996 geprägt und dann von der Mehrsprachigkeitsforschung übernommen und erweitert (Garcìa & Kleyn 2016a/b; Garcìa 2014; Cenoz & Gorter 2015). Translanguaging setzt voraus, dass die Sprachen mehrsprachiger Sprecher keine getrennten Systeme sind. Mehrsprachige Sprecher wählen hoch flexibel Aspekte der einen oder anderen Sprache aus, um angemessen und effektiv zu kommunizieren (Velasco & Garcìa 2014). Es gibt demzufolge einen graduellen Unterschied zwischen CS und TL. Bei CS wird angenommen, dass die Sprachsysteme zwar vernetzt sind, aber sich nicht vollständig überlappen. TS setzt hingegen ein einziges mehrsprachiges Sprachensystem voraus (Álvarez et al. 2015: 65). TL gehört zum sprachlichen Repertoire zwei- bzw. mehrsprachiger Menschen und kann je nach Umfeld und Intention eingesetzt werden.

4.5.3 Translanguaging

Translanguaging1 wird von Busch als die Fähigkeit definiert, vorgelernte kommunikative Kompetenzen zu nutzen und miteinander zu vernetzen, um (neue) Bedeutung zu schaffen. Dabei ist die Bedeutungsgebung abhängig vom kommunikativen Kontext und von der Intention der Sprecher. Es werden dadurch Räume geschaffen für Kreativität und persönlichen Umgang mit Sprachstrukturen und Bedeutung. Gleichzeitig setzt diese Form der Sprachpraxis kritisches Hinterfragen des vorgelernten Welt- und Sprachwissen voraus. Denn will man mit Normen und Regeln frei umgehen, vielleicht sogar sich darüber hinwegsetzen, so müssen diese Normen, Regeln und Bedeutungen erst einmal erkannt, kritisch beleuchtet und hinterfragt werden (Busch 2013: 58; Li Wei 2011).

Für Aronin & Singleton und Hornberger & Link (Aronin & Singleton 2012: 154; Hornberger & Link 2012: 265) bedeutet TL, sich zwischen Sprachstrukturen und Bedeutungen zu bewegen, aber auch jenseits derselben. Durch TL werden soziale Räume geschaffen, in denen Mehrsprachigkeit ihre verschiedenen Dimensionen, Erfahrungen und Haltung in einer abgestimmten und in sich schlüssigen und sinnvollen Ausführung ausdrücken kann. Es handelt sich daher also keineswegs um Sprachvermischung oder fehlende Sprachdifferenzierung (Aronin & Singledon 2012: 154), sondern um eine Ressource, eine Kompetenz, durch die mehrsprachige Sprechende fähig sind, in einem Prozess der ständigen Entscheidungsfindung mehrsprachige Mittel einzusetzen, um spezifische kommunikative Wirkungen zu erreichen. Folglich setzt TL ein hohes Maß an Sprachsensibilität voraus, einhergehend mit einem höchst differenzierten Wissen um Sprachstrukturen und deren Anwendung (Garcia & Wei 2014: 89).

Im Translanguaging werden z.T. völlig heterogene sprachliche Elemente zusammengebracht, in ihrer Funktion entfremdet und einem neuen Bedeutungsfeld zugeordnet. In der aktiven Sprachproduktion kann das vom einfachen Zitat bin hin zur ironischen bzw. parodierenden Distanzierung gegenüber geläufigen sozialen oder ethnischen Annahmen führen. Stereotypen und Kategorisierungen aller Art werden translingual leichter aufgeworfen und thematisiert und auch auf sprachlicher und diskursiver Ebene hinterfragt. Dadurch kann das Subjekt sich laut Bausch selbst positionieren in einem mehrsprachigem sozial markierten Umfeld. Durch TL nutzt es die vielfältigen sprachlichen Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen, um Identität zu konstruieren (Busch 2013: 59).

Das Fluktuieren zwischen den Sprachen kann durch ein gezieltes Unterrichtsdesign gefördert werden, um das metasprachliche Bewusstsein zu steigern. Es entspricht dem natürlichen Sprachverhalten im Alltag und ermöglicht es den Lernenden, eine Verbindung zwischen der sozio-kulturellen Gemeinschaft und sprachlichen Domänen herzustellen. Mit anderen Worten: Es werden Haltungen verändert und Lernende können sich so auch im Klassenzimmer durch natürlichere Umgangsformen im Umgang mit einer polyglotten und transkulturellen Realität üben. Guerra spricht in diesem Zusammenhang von Transcultural Repositioning, der Fähigkeit also, sich zwischen Sprachen, Dialekten, unterschiedlichen sozialen Diskursen und auch künstlerischen Ausdrucksformen ohne Anstrengung bewegen zu können. Dieses Transcultural Repositioning kann in der heutigen Gesellschaft, die Guerra als „fluid and hybridized“ bezeichnet (Guerra 2004: 15), als Grundvoraussetzung für erfolgreiche Kommunikation und des sich Positionierens des Individuums in seiner Einzigartigkeit in einer Welt der Perspektivenvielfalt, in der die Grenzen unterschiedlicher Denkweisen aufgebrochen werden, angesehen werden (ibid.: 8). Diese wichtige strategische Fähigkeit kann zu MMK gezählt werden, sie setzt eine rhetorische Geschicklichkeit voraus, die im Unterricht zu vermitteln dringend vonnöten ist.

Damit CS und TL im Unterricht einen zentralen Platz einnehmen können, bedarf es laut Dewaele (Dewaele 2010: 222) interaktionaler Unterrichtssettings, die Gelegenheiten für weitgehend unkontrollierte Sprachproduktion bieten. Laut Dewaele steigt die Häufigkeit von CS und TL in solchen Situationen erheblich und bietet den Lernenden die Möglichkeit, Versuche zu unternehmen, sich über ihr aktuelles Sprachkompetenzniveau hinaus zu wagen und neue Wege zu beschreiten, da hier die Korrektheit zugunsten von kommunikativen Anforderungen zurücktritt. Als besonders geeignet angesehen werden Aushandlungsprozesse, in denen Lernende zusammenarbeiten und Bedeutung aushandeln. Bedeutungskonstruktion kann so mehrsprachig und sprachübergreifend erfolgen (Bono 2011a: 32; Bono & Melo-Pfeifer 2011b: 293). Dabei spielen kontextuelle Faktoren wie Sprachkompetenz, empfundene Emotionalität des Gespräches, Intention der Sprechenden und Autorität und Prestige der einzelnen Sprachen eine nicht minder wichtige Rolle (vgl. Pavlenko 2005: 147).

4.5.4 Code-mixing

Unter Code-mixing versteht man, wie bereits erwähnt, den intrasententiellen Sprachwechsel nach L1. Dabei werden einzelne Wörter übersetzt, die gerade in L2/Lx nicht abrufbar sind. Es kommt in sprachlich heterogenen Gruppen vor, die eine gemeinsame sprachliche Herkunft haben. Es kommt immer dann zum Einsatz, wenn im Prozess des Erlernens einer Sprache im mündlichen Ausdruck grammatikalische Wendungen oder einzelne Wörter aus L1 herangezogen werden, um eine vorübergehende Ausdrucksunfähigkeit in L2/Lx zu überbrücken. Aus diesem Grund kann CM als wichtige Strategie im Fremdsprachenerwerb betrachtet werden. Denn dadurch ist es den Lernenden möglich, ohne Unterbrechungen und komplizierte Umschreibungen den fremdsprachigen Diskurs fortzuführen. Außerdem übernimmt CM häufig eine Scaffolding-Funktion, da es vielfach die Lernenden erst zu einem komplexen fremdsprachigen Diskurs befähigt. Die Häufigkeit von CM hängt vom Kompetenzniveau der Lernenden ab. Das bedeutet, dass mit steigendem Kompetenzniveau sich das CM von selbst reduziert (Muysken 2000).

4.6 MKK und Emotion

Laut Pavlenko (Pavlenko 2005: 81) werden Emotionen als durch Erfahrung erworbene und innerhalb einer bestimmten Sprache und Kultur kodifizierte Momente bezeichnet, die als autobiographische Erinnerung festgehalten werden und – mit bestimmten somatischen Zuständen verbunden – im limbischen System und insbesondere in der Amygdala und in der vorderen Cyngulate Gyrus gespeichert werden. Daraus ergeben sich Handlungsmuster/ Scripts, die im prozeduralen Gedächtnis verankert bleiben (vgl. Damasio 1994, 2003).

Die enge Verbindung zwischen Emotion und Sprache wurde zuerst von Weinreich untersucht, der feststellt, dass zweisprachige Menschen unterschiedliche Gefühlsbindungen zu den verschiedenen Sprachen ihrer Repertoires haben. Im Falle von Migration ist die emotionale Komponente von Sprachproduktion besonders relevant. Die Sprache des Gastlandes ist mit anderen Gefühlen als die Erstsprache behaftet, was zu Konfliktsituationen und zur Unterdrückung einer der beiden Sprachen führen kann, meistens ist es die Herkunftssprache wegen ihres geringen sozialen Stellenwertes (Weinreich 1953; vgl. auch Middleton 1989). Der Begriff der Sprachloyalität kommt in diesem Zusammenhang laut Pavlenko (Pavlenko 2005: 36) zum Tragen, da es loyalitätsbedingt zu Resistenzen im Transfer kommen, welche sich wiederum hemmend auf jeden weiteren Spracherwerb auswirken können.

4.6.1 Sprachen erfassen Emotionen unterschiedlich

Sprachen erfassen Emotionen unterschiedlich und es gibt große Differenzen in der Bandbreite der Beschreibungen emotionaler Zuständen. Gemeinhin wird nicht davon ausgegangen, dass kulturbedingt durch Emotionen hervorgerufene körperliche Reaktionen einfach ausfallen, sondern dass diese in sehr unterschiedliche Auffassungen von inneren Zuständen und deren Bedeutung übersetzt werden (Pavlenko 2005: 88). Angesichts dieser zwischensprachlichen Unterschiede liegt die Annahme nahe, dass zwei- bzw. mehrsprachige Menschen eine Vielfalt von Emotionsdefinitionen in ihrem mentalen Lexikon zur Verfügung haben, die sich auf ihr emotionales Leben auswirken (ibid.: 92). Außerdem stehen ihnen in der Konstruktion des Diskurses inner- und zwischensprachliche Ausdrucksmittel zur Verfügung, die in der Aushandlung sozialer und emotionaler Gegebenheiten und von Machverhältnissen eine wesentliche Rolle spielen (ibid.: 114). Laut Pavlenko bilden sich aufgrund der unterschiedlichen affektiven sprachlichen Repertoires sog. Affective Personae in den verschiedenen Sprachen heraus. Das heißt, die SprecherInnen übernehmen sprachspezifische emotionale Rollen, die sehr unterschiedlich ausfallen können (ibid.: 118), da Emotionen unterschiedlich wahrgenommen und vermittelt werden. Diese Affective Personae können je nach individueller Sozialisationsgeschichte und Sprachlernerfahrung miteinander vernetzt sein oder auch nicht.

Ein gleicher oder ähnlicher kultureller Hintergrund bedeutet demzufolge eine ähnliche Kodierung von Emotionen und eine daraus resultierende Überlappung der Gesprächserfahrungen, dies wiederum wirkt sich synchronisierend auf die Kommunikation aus. So sind etwa Intonation oder die Dauer von Sprechpausen aufeinander abgestimmt: Das Gespräch ist synchronisiert, denn es werden dieselben Annahmen über die Gesprächsstrategien geteilt. Findet die Kommunikation hingegen unter Voraussetzung verschiedener kultureller und kommunikationsstrategischer Hintergründe statt, können die Wahrnehmungen über ein korrektes und angemessenes Verhalten sehr unterschiedlich sein und es kommt folglich zu Missstimmungen im Gespräch. Nur ein sprachlicher Transfer auch auf pragmatischer und kommunikationsstrategischer Ebene kann, vor allem bei der Mitteilung emotionaler Inhalte, Missverständnisse aus den Weg räumen, indem die sprachliche und kulturelle Vorgeschichte des anderen wahrgenommen und anerkannt wird (Gumperz 1982: 123). Ausdruck von Emotionen ist demzufolge kulturspezifisch und folgt einem genau kodierten Angemessenheitsprinzip. Diese affektiven Repertoires beeinflussen sich jedoch, so Pavlenko (Pavlenko 2012: 410f.) durch CLIN gegenseitig, wodurch neue Konzepte und mentale Skripts entstehen. Die sprachliche Rahmung kann sich bei längerem Gebrauch auch zugunsten der neuen dominanten Sprache ändern (vgl. auch Òzańska-Ponikwia 2013; Panayioutou 2004a/b).

Dieses kooperative Prinzip in der Kommunikation (vgl. Grice 1975) kann aber auch bewusst außer Kraft gesetzt werden. In diesem Fall wird CS nicht eingesetzt, um ein Argument verständlich für alle zu entwickeln, sondern um Emotionen freien Lauf zu lassen. Das Prinzip der Verständigung wird in diesem Falle zugunsten des unmittelbaren Ausdrucks emotionaler Befindlichkeiten hintan gestellt. CS erfolgt hier fast ausschließlich nach L1, da sich für die meisten zwei- bzw. mehrsprachigen Menschen das Mitteilen der eigenen Emotionen und Gefühle in einer L2 bzw. Lx nicht authentisch anfühlt. Dahinter liegt die Annahme, dass das Übertragen von Emotionen von einer Sprache auf die andere mit einem Sozialisationsprozess in der L2/Lx verbunden ist und nicht unmittelbar erfolgen kann. Erst durch das Sich-Herausbilden einer neuen Sprachrolle kann sich das emotionale Repertoire erweitern und als solches agieren, ohne dass im Sprecher das Gefühl der Künstlichkeit entsteht (Pavlenko 2005: 134). Es muss also auch zu einem affektiven Sprachtransfer kommen, damit Emotionen in L2/Lx ausgedrückt werden können.

4.6.2 Die gefühlsbedingte Sprachentlehnung

Das Phänomen des Affective Borrowing gefühlsbedingter Entlehnungen (Pavlenko 2005: 36) beschreibt hingegen die Entlehnung einzelner Wörter aus einer Fremdsprache mit dem Ziel, emotionalen Zuständen Ausdruck zu verleihen. Im Gegensatz zum CS handelt es sich hier um einzelne L2-Lx Wörter, die oft wiederholt in einen L1-Diskurs eingebaut werden. Dabei wird ein besonderer kommunikativer Effekt der Entfremdung erzielt. Diese Entfremdung ermöglicht es, vom Gesagten Abstand zu gewinnen und es kritisch zu hinterfragen, da der automatisierte Sprachgebrauch von L1 unterbrochen wird und es zu einer Störung im reibungslosen Gesprächsablauf kommt. Diese Störung zwingt zum Innehalten und Reflektieren über die Gesprächssituation und die Bedeutung der verwendeten Wörter bzw. Fremdwörter. Durch diesen Moment der Reflexion und des Vergleichs werden Bedeutungsebenen und Färbungen freigelegt, die anderenfalls ohne Berücksichtigung blieben. Andererseits werden durch die gezielte Verwendung von Fremdwörtern Bedeutungsnuancen einzelner Wörter genutzt und dadurch ein Effekt der Bedeutungserweiterung des Diskurses erzielt (vgl. Schülerauswertung). Pavlenko beschreibt dieses sprachliche Phänomen mit „disembodied cognition“1 (Pavlenko 2012: 424). Das heißt, dass die Kognition sich durch das Phänomen des Affective Borrowing vom Körperlichen trennt und somit auch vom unmittelbar Emotionalen und Gefühlsbedingten, das später gelernte Sprachen nicht so stark emotional codiert wie L1. Es kommt durch den Sprachwechsel zu einer vorübergehenden Trennung zwischen Kognition und Emotion, wodurch Raum geschaffen wird für den bewussteren Umgang mit beidem und, im Idealfall für ein kritisches Hinterfragen derselben. Aus den Schülerauswertungen geht hervor, dass in diesem durch sprachliche Entfremdung entstandenen Freiraum nicht nur die kritische Reflexion über die eigenen Emotionen und Denkprozesse angeregt wird, sondern auch Platz für den kreativen Umgang mit Sprache gegeben ist und dass ein Prozess der Bedeutungserweiterung stattfinden kann.

Emotionale Ausdrücke können also mehrfach kommunikativ genutzt werden. Einerseits wird das Repertoire an emotionalen Ausdrücken und der Wahrnehmung von Gefühlen in einer Sprache durch das Hinzukommen von Emotionsausdrücken in anderen Sprachen ergänzt, wie z.B. das englische Wort excited in der deutschen Sprache nicht kodiert ist (Pavlenko 2005: 139f.). Umgekehrt kann es zu einem Entfremdungseffekt kommen, durch den die Sprechenden die Intensität der Emotionen abschwächen können, z.B. bei der Verwendung von Schimpfwörtern. Mehrsprachige SprecherInnen kombinieren Sprachen und Gefühlsausdrücke kreativ und es kann ein emotionaler Sprachtransfer erfolgen. Es werden Sprachgrenzen aufgebrochen und kreative neue Vernetzungen hergestellt. Zwei- und mehrsprachige SprecherInnen bedienen sich eines mehrsprachigen affektiven Repertoires, das strategisch eingesetzt wird. Dabei spielt nicht immer die Kommunikationsabsicht eine zentrale Rolle. Es wird von ProbandInnen immer wieder darauf hingewiesen, dass die persönliche Genugtuung und Bedürfnisse hier eine große Rolle spielen. Mehrsprachige Sprecher greifen aus verschiedensten Gründen auf unterschiedliche Sprachen zurück, dazu gehören: Ausübung von Autorität, Prestige der Sprache, sich absichtlich unverständlich machen, Selbstkontrolle, Sprachübung, wahrgenommene Emotionalität der Sprache(n) (ibid.: 140). Unausgesprochene Angemessenheitsregeln in den verschiedenen Sprachen können dabei respektiert, aber auch gebrochen werden.

4.6.3 Die affektive Sozialisation

Durch unterschiedliche Sozialisationsfaktoren ist die Sprache der Emotionen bei mehrsprachigen Menschen in den verschiedenen Sprachen unterschiedlich ausgebildet, da sich die Form der Sozialisation auf das emotionale Repertoire auswirkt. Koven (2004) erläutert diesen Umstand anhand Linda, die Portugiesisch/Französisch aufgewachsenen ist. Beim Erzählen der gleichen persönlichen Geschichte ist die Darstellung ihrer Emotionen in den beiden Sprachen so unterschiedlich, dass man als Zuhörer eine andere Person dahinter vermuten könnte. Daraus folgert Koven, dass die Sprecherin durch ihre Mehrsprachigkeit nicht nur Zugang zu unterschiedlichen sprachlichen Strukturelementen hat, sondern auch zu unterschiedlichen Rollen, zu unterschiedlichen Aspekten ihrer Persönlichkeit. Zusätzlich zum sprachlichen Repertoire steht ihr also auch ein Rollenrepertoire zu Verfügung (Koven 2004: 84).

Beim Erzählen spielen Emotionsausdrücke eine nicht unbedeutende Rolle. Erst durch diese entsteht im Zuhörer eine komplexes und anregendes Bild dessen, was erzählt wird (Bruner 1968: 26). Dies setzt Ambiguität voraus und lässt den Zuhörer Dinge erahnen und Hypothesen aufstellen. Besonders in der Bildsprache sind Gefühlsausdrücke und das Spiel mit Emotionen ein konstituierendes Element der Diskurskonstruktion. Sie sind Teil des Paradigmas der Imagination oder Intuition. In der Narrativik Bruners sind diese Voraussetzung für „good stories, gripping drama, believable (though not necessarily „true“) historical accounts“ (ibid.: 13). Das Vorhandensein sprachlicher Instrumente für den Ausdruck von Emotionen ist meistens in der L1 am besten ausgebildet, hängt aber auch vom Sozialisations- und Lernkontext ab. Bekanntlich wird diesem Aspekt des Spracherwerbs im herkömmlichen Sprachunterricht kein Platz eingeräumt, daher stehen L2- und Lx-Lernenden weder die pragmatischen noch die sprachlichen Mittel zur Verfügung, um einen emotionalen Diskurs zu führen und Techniken des Erzählens zu meistern. Das hat zur Folge, dass L2/Lx-Geschichten für den Zuhörer weder interessant noch verlockend sind, da kein mentales Bild von den Gegebenheiten geformt werden kann und es zu keiner emotionalen Resonanz kommt. Folglich wird die Aufmerksamkeit des Hörers/Lesers nicht gefesselt, sondern auf anderes gelenkt (Pavlenko 2005: 144; Dewaele 2010: 6f.).

Durch mehrsprachige Aushandlungsprozesse wird der mehrsprachige Diskurs initiiert und geschult. So kann Sensibilität für Angemessenheit emotionaler Äußerungen in verschiedenen Sprachen gefördert werden, und umgekehrt wird durch den mehrsprachigen Austausch auch die Sensibilität für die emotionale Befindlichkeit des anderen geschult, indem die Modulierung mehrsprachigen Sprachverhaltens beobachtet und interpretiert wird. Dewaele spricht von einer Affective Socialisation und betont, dass im Fremdsprachenunterricht Affekt und Emotion eine dominantere Rolle einnehmen sollten, damit die Lernenden lernen, in unterschiedlichen transkulturellen Kontexten damit umzugehen, indem sie sich ein mehrsprachiges Repertoire der Emotionen und Gefühle anlegen und auch noch so scheinbar geringe Unterschiede, die in ihrer Wichtigkeit keinesfalls unterschätzt werden dürfen, differenziert erkennen und gegebenenfalls ausagieren (Dewaele 2010: 144).

Es soll hier keineswegs unterschätzt werden, dass Lernende, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Sozialisation in einzelnen Sprachen nicht gleich leistungsstark sind bzw. nur funktionale Kenntnisse einer oder mehrerer Sprachen haben, in einem mehrsprachigen Aushandlungsprozess vor große Herausforderungen gestellt werden. Zwei- und mehrsprachige Lernende brauchen sich nur in geringem Maße um Aspekte der Wortwahl und Korrektheit zu kümmern, der Sprachproduktionsprozess ist weitgehend automatisiert und verläuft unbewusst, Inhalte können so in den Vordergrund gestellt und der Aushandlung und Argumentation mehr Gewicht gegeben werden. Vorwiegend einsprachig sozialisierte Lernende sind noch mehr mit Aspekten der Struktur und Korrektheit beschäftigt, mit der Suche nach dem richtigen Wort. Außerdem fällt ihnen bildliches Sprechen nicht immer leicht, was häufig zu Unterbrechungen führt und das Gespräch in seinem Verlauf oft holprig erscheinen lässt. Besondere Schwierigkeiten bereiten die Darstellung von Emotionen, da oft die begriffliche Vorstellung nicht vollständig ist. Metaphern spielen laut Gibbs (vgl. Gibbs 2002a: 103; Gibbs et al. 2002b: 127) bei der Vermittlung emotionaler Inhalte und Bedeutungsfeinheiten eine wichtige Rolle und werden von L1-Sprechern und mehrsprachigen Sprechern zur Nuancierung eingesetzt. Dieser facettenreiche Bereich des symbolischen Sprachgebrauchs und der Metapher in mehreren Sprachen bleibt einem einsprachig sozialisierten Lernenden weitgehend verschlossen. Es hat sich aber gezeigt, dass durch die Bildung heterogener Arbeitsgruppen, in denen mehrsprachige mit einsprachigen Lernenden während der Aushandlungsprozesse zusammenarbeiten, ein Lernprozess eingeleitet wird, in dem das Bewusstsein für das Potential mehrsprachiger Bedeutungsfindung und mehrsprachiger emotionaler (Selbst)darstellung geweckt wird und ansatzweise neue Räume des sprachlichen Ausdrucks erschlossen werden. Es wird ihnen die Möglichkeit gegeben, neuen Ausdrucksmöglichkeiten für Gefühle und Emotionen zu finden, die es so in ihrer L1 nicht gibt.

So können sich auch Haltungen und Einstellungen, die aufgrund persönlicher Erfahrungen oder durch familiäre bzw. soziale Umstände übernommen wurden, im Laufe dieses Lernprozesses verändern. Ringbom beweist, dass Lernhaltungen der einzelnen Lernenden durch geschichtliche, politische und sprachliche Umstände geformt werden und keineswegs als statisch betrachtet werden sollen. Bei der Wahl der zu lernenden Sprachen spielen unbewusst und bewusst soziale, politische, genderspezifische Faktoren eine Rolle, aber auch die Vorstellung, die die Lernenden von der eigenen Zukunft haben (Ringbom 2001: 63; Pavlenko 2005: 234; Dewaele 2010: 141).

Das enge Zusammenspiel zwischen Sprache und Emotion wurde bislang selbst in der Fremdsprachendidaktik kaum berücksichtigt, im Vordergrund standen und stehen stets kognitive Aspekte. Es wird aber aus der vorhergehenden Darstellung von Emotion und Mehrsprachigkeit ersichtlich, wie eng Sprache und Emotion besonders in einem mehrsprachigen Unterricht ineinander verwoben sind. Dank der Mehrsprachigkeit finden Emotionen und ihre sprachliche Verankerung verstärkt Ausdruck und es wird ein Bewusstsein dafür geschaffen, wie unterschiedlich Emotionen in den verschiedenen Sprachen kodifiziert sind. Dank Mehrsprachigkeit sind alle emotionalen Aspekte von Sprachen gleichzeitig im kommunikativen Akt gegenwärtig und ein Reichtum an Wahrnehmungen und an Perspektiven tut sich auf. Das Bewusstsein darüber und das Entwickeln einer besonderen Sensibilität im Umgang mit dieser Vielfältigkeit ist ein erstes Ziel der MKK. Bei der Modellierung von MKK muss auch berücksichtigt werden, dass darüber hinaus emotionale Ebenen und Formen des Gefühlsausdrucks miteinander vernetzt werden können, wodurch sich für die Sprechenden neue Ausdrucks- und Wahrnehmungsräume eröffnen. Die Modellierung einer MKK ist folglich ohne der Miteinbeziehung emotionaler Aspekte der Kommunikation nicht denkbar und es liegt im Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit zu untersuchen, inwieweit mehrsprachiger aufgabenorientierter Unterricht es vermag, die Vermittlung emotionaler mehrsprachiger kommunikativer Kompetenz zu vermitteln.