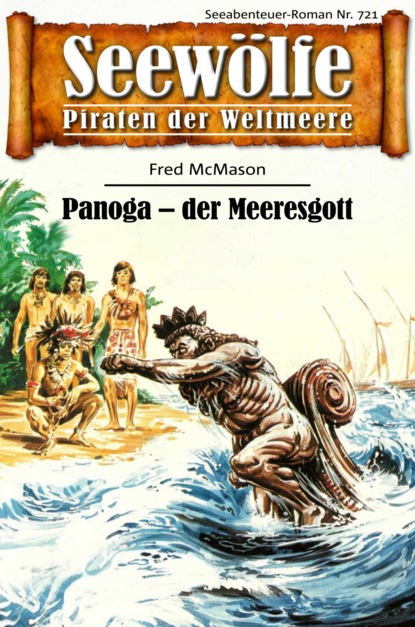

Seewölfe - Piraten der Weltmeere 721

- -

- 100%

- +

Impressum

© 1976/2021 Pabel-Moewig Verlag KG,

Pabel ebook, Rastatt.

eISBN: 978-3-96688-143-2

Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de

Fred McMason

Eine Galionsfigur schwemmt an Land, die neue Gottheit ist da

Gegen Mittag war die Wolkenwand noch hell, die tief im Westen an der Kimm stand.

Am Nachmittag des 18. Februar 1600 nahm die Bank an Mächtigkeit zu und färbte sich von einem schmutzigen Violett ins Schwarze.

Die beiden holländischen Fleuten „Wilhelm van Oranien“ und „Harlingen“ standen zu diesem Zeitpunkt etwa fünfzig Meilen nördlich von der Insel Java.

Als Vorläufer der Niederländisch-Ostindischen Kompanie befanden sich die beiden Fleuten von den Gewürzinseln der Molukken schwerbeladen auf dem Weg nach Amsterdam.

Sie hatten noch die Javasee vor sich, den Indischen Ozean und den Atlantik – ein Törn, der bis zum Zielhafen noch ein paar Monate dauern würde.

Beide Fleuten hatten Nelkenpfeffer, Zimt, Ingwer, Vanille und Muskatnüsse geladen. Die Ladung versprach, ein lohnendes Geschäft zu werden.

Doch die beiden Fleuten erreichten nie ihren Zielhafen …

Die Hauptpersonen des Romans:

Groenteboer – sein Schiff, die Fleute „Harlingen“, wird auf einem Riff vom Sturm zerschlagen.

Mapuki – der Stammesälteste der Insulaner auf Jombang findet am Strand eine große Holzfigur und erkennt in ihr voller Ehrfurcht Panoga, den Meeresgott.

Tefara – sein Töchterchen entspricht dem Schönheitsideal des Stammes: Sie ist mächtig dick und wabbelig.

Edwin Carberry – der Profos gerät in heilige Not, weil ihn Mapuki mit Tefara vermählen will.

Der Kutscher – ist nicht nur ein guter Koch und Feldscher, sondern auch ein sehr listiger Mensch.

Philip Hasard Killigrew – hat zwar die lobenswerte Absicht, jedem Ärger aus dem Weg zu gehen, aber gegen Sturheit kämpft er vergebens.

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

1.

Mit dem bisherigen Verlauf konnte Kapitän Groenteboer ganz zufrieden sein.

Die Verhandlungen auf den Molukkeninseln waren so gut gelaufen, daß der offiziellen Gründung einer Gesellschaft und der damit angeschlossenen Faktoreien nichts mehr im Wege stand.

In spätestens zwei Jahren würde es diese Kompanie geben. Sie würde damit ein Handelsmonopol erwerben, wie es nur die Portugiesen oder Spanier hatten.

Das bedeutete wirtschaftlichen Aufschwung und unglaubliche Profite, Handelsspannen, von denen Groenteboer nie zu träumen gewagt hätte.

Kehrten er und der Kapitän der „Wilhelm van Oranien“ zurück, würden sie persönlich von Moritz von Nassau ausgezeichnet und geehrt werden.

Im Geiste sah Groenteboer diese Ehrung immer wieder vor sich, und er hatte auch schon oft mit Jens van Aacheren, dem Kapitän der anderen Fleute, darüber gesprochen.

Natürlich würde auch die Mannschaft nicht leer ausgehen, denn sie hatte einen beträchtlichen Teil zum Gelingen beigetragen.

Groenteboer war ein massiger, hellblonder und bärtiger Mann mit hellen grauen Augen und einem gesunden Verstand. Ein hervorragender Kaufmann und Taktiker war er ebenfalls. Das hatte die beschwerliche Reise zu den Gewürzinseln bewiesen.

Die große Freude und Zufriedenheit war allerdings durch etwas ein wenig betrübt. Und dieses Etwas stand wie hingenagelt an der westlichen Kimm und rührte sich nicht.

Es war eine Wolkenbank, und beim bloßen Anblick dieser Erscheinung wußte der erfahrene Kapitän, daß sie ihnen noch eine Menge Kummer bereiten würde.

Vorsichtshalber Land anlaufen?

No, Mijnheer, das war nicht drin, nicht wegen eines bevorstehenden Sturmes. Die beiden Fleuten waren von guten Baumeistern auf Kiel gelegt worden, von Männern, die ihr Handwerk verstanden. Sie knüppelten selbst bei dickem Wind nur so durch die See, daß es eine Freude war, auf ihnen zu segeln. Außerdem hatte man vor einer Mütze voll Wind keine Angst.

Land war auch nicht zu sehen. Groenteboer schätzte, daß sie etwa auf halber Höhe von Java waren, der Insel der Feuerberge, vermutlich mindestens fünfzig Meilen nördlich, wenn die Karten stimmten.

Er stand mit untergeschlagenen Armen auf dem Achterdeck und sah das seitlich versetzte Kielwasser der „Wilhelm van Oranien“. Vom Achterdeck winkte ihm Jens van Aacheren öfter mal gutgelaunt zu.

Groenteboer winkte zurück, aber er wurde das unruhige Gefühl nicht los, das ihn seit kurzem erfaßt hatte. Er hatte schon so viele Stürme abgeritten, daß er sie nicht mehr zählen konnte, und doch war diesmal alles ganz anders, obwohl bisher lediglich eine Wolkenbank am Himmel zu sehen war.

Scherzhaft, in Wirklichkeit aber, um seine Unsicherheit zu verbergen, deutete er mit der Hand zu den Wolken und blies dabei die Wangen auf.

Zeigte van Aacheren sich ebenfalls besorgt?

Natürlich nicht.

Der kleine und drahtige Kerl mit der tiefen Stimme winkte mit beiden Händen verächtlich ab. Wahrscheinlich sah er die Wolkenbank als eine einzige Herausforderung an, in die sie mitten hineinsegelten.

Da lachte auch Groenteboer, allerdings etwas gekünstelt.

„Ich unternehme einen Rundgang“, sagte er zu dem Ersten Offizier Cornelis Hertog.

Hertog, ebenfalls ein bulliger Mann mit verkniffenem und fast düsterem Gesicht, nickte bedächtig.

Er kannte das. Immer wenn Groenteboer seine Rundgänge unternahm, inspizierte er das Schiff aus dem einzigen Grund, weil er wußte, daß ihnen bald etwas bevorstand. Lange genug hatte der Kapitän die Wolkenbank auf ihrem Kurs gemustert. Jetzt wollte er sich vergewissern, ob das Schiff in tadellosem Zustand war.

Groenteboer winkte Rochus van Traa, dem vollbärtigen und drahtigen Schiffszimmermann, der ihn begleiten sollte.

„Was gibt es, Cap?“ fragte der bärtige Mann. Sie nannten ihn immer Cap, vom Moses bis zum Ersten Offizier.

Groenteboer deutete zu der Wolkenbank, die fast unmerklich immer schwärzer wurde und bereits einen beträchtlichen Teil der westlichen Kimm ausfüllte. Man sah sie nicht wachsen – sie dehnte sich von innen heraus immer weiter aus, und wenn man nach einer Weile wieder hinsah, war sie größer und mächtiger geworden.

„Alle Verschalkungen überprüft, Rochus?“

„Alles dicht, Cap.“

„Dann frage ich dich, warum es hier nach Pfeffer und Vanille riecht. Die Gewürze befinden sich in wasserdichten Fässern, über das Deck bläst ein leichter Wind, trotzdem kann man meilenweit riechen, was wir geladen haben.“

„Das Holz, Cap“, sagte Rochus van Traa bedächtig. „Der starke Geruch der Gewürze dringt allmählich durch das Holz und wird immer intensiver. Der Geruch wird noch stärker werden. Wenn wir in Amsterdam in den Hafen einlaufen, werden alle sieben Provinzen nach den Gewürzen duften.“

„Ja, wenn!“ entfuhr es dem Kapitän unwillkürlich.

Er spürte, daß seine Nackenmuskeln verkrampft waren und ihm ein kühler Schauer über den breiten Rücken lief. Für einen winzigen Augenblick hatte er eine fürchterliche Vision wie in einem Alptraum. Er sah, wie der Bug der „Harlingen“ steil aus dem Wasser stieß. Das Schiff schüttelte sich und flog in einem wilden Trümmerregen auseinander wie ein Spielzeug.

„Wenn?“ fragte Rochus. „Es wird noch ein paar Monate dauern. Was hast du, Cap, ist dir nicht gut?“

„Godverdomme“, murmelte Groenteboer.

Zusammen mit dem Schiffszimmermann sah er die Verschalkungen nach und überprüfte alles genau, obwohl er wußte, daß auf den kleinen, drahtigen Mann absoluter Verlaß war.

„Wir werden in ein Unwetter geraten“, sagte er, als sie das Vorschiff erreichten.

Den Schiffszimmermann ließ das kalt.

„Na und, Cap? Seit sich die spanische Armada in alle Winde zerstreut hat, sind wir Holländer die Lehrmeister im Schiffbau geworden. Unsere Fleuten sind die stabilsten Schiffe, die es gibt. Die reiten selbst vollbeladen jeden Sturm ab.“

„Das weiß ich“, knurrte Groenteboer. „Deshalb muß ich mich auch vergewissern, daß alles seine Ordnung hat.“

Vom Bug aus blickte der Holländer in die See.

Unter dem Bugspriet befand sich die Galionsfigur, die sich mit breiter Brust der anrollenden Dünung entgegenwarf.

Diese Galionsfigur stellte einen riesigen Kerl dar, einen muskelbepackten Mann mit Narben und einem ziemlich wüsten Gesicht. Der Kerl blickte grimmig in die See, und er hatte ein stark ausgeprägtes Kinn wie ein Amboß.

Die Figur symbolisierte Kraft, Ausdauer und Stärke. Die ewig anrollende See hatte tiefe Narben in das Gesicht geschnitten und gekerbt, doch sie war nicht kleinzukriegen. Der Künstler, von dem sie geschaffen worden war, hatte es verstanden, diesem Gesicht Leben einzuhauchen, und eben jene Narben, die den Zahn der Zeit und der Verwitterung darstellen sollten. Die Figur klammerte sich mit der linken Hand am Schiff fest und reckte die Rechte, zur Faust geballt, drohend in die See, als wolle sie alle zerschmettern.

Schon von weitem entstand der Eindruck eines Berserkers, der sich erbarmungslos vorankämpft und nichts fürchtet, selbst wenn das Meer ihn zu ertränken droht.

Groenteboer sah lange und nachdenklich auf die Figur hinunter.

Der Bug hob sich, tauchte wieder ein und die riesige Pranke der Figur donnerte in die Welle, um sie zu zerteilen und ihr die Kraft zu nehmen.

Triefendnaß tauchte die Faust wieder aus dem Wasser auf und hämmerte auf die nächste Woge ein.

Und so ging das ewig weiter. Der Kerl schien zu leben und über eine ungebrochene Kraft zu verfügen. Je höher die See ging, desto entschlossener und wilder schien sein kantiges Gesicht mit dem riesigen Kinn zu werden.

Die Wand füllte jetzt beinahe den gesamten Horizont aus. Sie war noch schwärzer geworden. In ihrem Zentrum aber war ein dunstiges und rotglühendes Auge zu erkennen – das Auge eines lauernden Dämonen, das nichts Gutes verhieß.

Am späten Nachmittag ging die See hoch.

Groenteboer hatte Blinde und Oberblinde wegnehmen lassen. An den drei anderen Masten standen noch alle Segel.

Beide Fleuten segelten über Backbordbug liegend mit Steuerbordhalsen bei nordöstlich einfallendem Wind.

Sie segelten Westkurs, um über Batavia die Sundastraße zu erreichen. Von dort aus, wenn sie die Westecke Javas passiert hatten, sollte es in den Indischen Ozean gehen.

Dort gedachten die beiden Kapitäne, auf Mauritius Trinkwasser und Proviant zu ergänzen, dann die Südspitze Afrikas zu runden und den langen Törn über den Atlantik zu segeln.

Die Sonne war hinter feinen Gespinsten verschwunden wie eine Spinne in ihrem Netz. Sie hatte kaum noch Leuchtkraft und schien sich vor der Wolkenfront zu verstecken.

Zur Zeit herrschte ein eigenartiges Zwielicht. Die westliche Kimm verschmolz mit Wasser und Luft zu einer kompakten Masse, die keinen Unterschied mehr zeigte. Dort zeigte jetzt auch das Meer diese eigentümliche Farbe, die nicht grau und nicht schwarz war.

Achteraus herrschte gespenstisch aufgehellte Dämmerung. Der Himmel hatte keine klar definierbare Farbe, und das Meer schloß sich diesem seltsamen Gemisch an und schien nach oben zu fließen.

Vor der „Harlingen“ bewegte sich in ewigem Auf und Ab ein zerfließender Schatten mit Segeln, die ins Diffuse verzerrt waren. Selbst die Gestalten auf dem Achterdeck waren in ihren Konturen unscharf und nur schlecht zu unterscheiden.

Die Dünung war höher geworden. Bei jedem Eintauchen des Bugs stoben Wasserschleier an Deck und wehten bis nach achtern. Rudergänger, Offiziere und der Kapitän hatten feuchte Gesichter. Aus dem Bart des Schiffszimmermanns troff das Salzwasser.

Mann- und Strecktaue wurden über Deck gespannt.

Der Wind blies härter. In den oberen Luftschichten war ein Heulen und Jaulen zu hören.

„Wo stehen wir jetzt?“ fragte Groenteboer.

Die Frage war an einen hageren blonden Mann gerichtet, der die hellblauen Augen zusammenkniff und in die Wasserschleier blickte, die nun pausenlos über Deck brachen.

Der Blonde, langaufgeschossen und mit schmaler Nase, war Hendrik, der Zweite Offizier, der sich als hervorragender Navigator auf vielen Reisen bewährt hatte.

Die Seekarten hatte er unten in der Kapitänskammer ausgebreitet, wo sie nicht naß wurden und eine Laterne brannte. Er war nur für einen kurzen Sprung an Deck erschienen.

„Knapp hundert Meilen nördlich von Java und etwa dreißig Meilen vor der Inselgruppe, den Karimundjawa, wenn meine Berechnungen stimmen.“

„Hundert Meilen?“ fragte Groenteboer ungläubig. „Ich denke, wir sind nur etwa fünfzig Meilen vom Land entfernt.“

„Nee Cap“, erwiderte Hendrik im breiten, knarzenden Dialekt der Overijssel-Provinz. „Wir stehen hundert Meilen querab. Vielleicht zehn Meilen weniger, mehr nicht.“

„Verdomme!“

Groenteboer wußte, daß die Insel Java hier eine nördliche, weit ins Meer springende Ausbuchtung hatte und sich die Entfernung zur Insel schon in ein paar Stunden beträchtlich vergrößern würde, denn da ging die Landnase tief nach Süden zurück.

Die Insel anzulaufen, war also unsinnig, denn der Sturm würde sie in jedem Fall überraschen.

Der Weg nach Norden war ihnen ebenfalls verbaut. Bis zur Südküste der Insel Borneo waren es gleich ein paar hundert Meilen.

Die einzige Hoffnung, doch noch Schutz zu suchen, boten die Karimundjawas, vorausgesetzt, man segelte nicht an ihnen vorbei. Es war eine kleine Inselgruppe, die besonders bei Nacht, Sturm und Abdrift leicht zu verfehlen war.

Dreißig Meilen noch, überlegte er. Mindestens sechs Stunden würde sie das kosten, doch bis dahin war es längst Nacht und alles stockfinster.

In dem diffusen Licht blitzte es vor ihnen auf. Zuerst war es ein heftig flackerndes Licht, dann wurde es ruhiger.

Auf der „Wilhelm van Oranien“ war die Hecklaterne entzündet worden, deren milchiger Schein alles nur noch gespenstischer erscheinen ließ. Fast gleichzeitig wurde auch noch im Fockmast eine Laterne entzündet und ins Want gehängt.

Jens van Aacheren beleuchtete sein Schiff, um der „Harlingen“ bei Finsternis den Weg zu weisen.

„Setzt ebenfalls die Lichter“, befahl Groenteboer. „In jedes Leewant eine Laterne, damit wir uns nicht aus den Augen verlieren.“

Bald darauf erstrahlte auch die „Harlingen“ in milchig-trübem Schein und zog den Lichtschleier wie Dunst hinter sich her, wenn wieder Brecher über das Deck stäubten.

Groenteboer sah nach den Segeln. Sie standen voll und unter solch starkem Druck, daß sich die Masten durchbogen und die Rahen überlaut knarrten.

Er wollte alles Tuch bis auf zwei Sturmsegel wegnehmen lassen, doch zuerst blickte er zu der anderen Fleute, um zu sehen, was van Aacheren tat oder tun würde.

Der tat jedoch gar nichts, vielleicht aus dem Grund, weil er Groenteboer imponieren wollte. Der Kerl riskierte mitunter Kopf und Kragen, während Groenteboer bedächtiger und überlegter war. Was nutzte ihm ein Imponiergehabe, wenn dabei Schiff und Mannschaft zum Teufel gingen!

Nahm er jetzt die Segel weg, würde er sich später – wenn alles gutgegangen war – ein paar ironische Bemerkungen anhören müssen, und das im Tonfall eines Mannes, der meist alles besser wußte und dessen Fleute ein klein wenig schneller war als die „Harlingen“.

Van Aacheren hätte auf der Reise sicherlich eine ganze Woche Vorsprung mit seinem schnelleren Schiff herausgeschunden, allerdings auch mit dem Risiko, daß ihm die Segel um die Ohren flogen oder die Rahen und Spieren an Deck krachten.

Sie hatten jedoch vereinbart, daß sie zusammenbleiben wollten, und daran hielt sich selbst van Aacheren, der manchmal ein Schlitzohr war. Die Wolkenwand war jetzt überall, nur im Westen war sie besonders pechschwarz, während im Osten noch schwefliges Gelb zu sehen war.

Etwas später zuckte ein gewaltiger Blitz aus der Bank, eine dicke Linie, die im Zickzackkurs über den Himmel lief und ihn wie ein glühendes Schwert spaltete.

Der erwartete Donner blieb aus, oder er war im Tosen der immer höher gehenden Dünung nicht zu hören.

Hohe Brecher überrollten jetzt das Deck. Wer von achtern nach vorn mußte oder umgekehrt, konnte sich nur noch zwischen den Mann- und Strecktauen bewegen und mußte sich wie ein Affe anklammern, um nicht über Bord gespült zu werden.

Und immer noch hatte van Aacheren alles Zeug stehen. Lediglich die beiden Blindesegel hatte er seit einer Weile wegnehmen lassen.

Das Tosen und Jaulen wurde lauter. Ein zweiter Blitz, noch gewaltiger und wilder, zerriß den Himmel und bahnte sich irgendwo in der Finsternis einen Weg nach unten ins Meer.

„Godverdomme, ist der denn verrückt?“ fluchte Groenteboer. „Er muß doch endlich das Tuch bergen!“

Cornelis Hertog grinste verkniffen.

„De Duivel möge deze vervloekte Idioot halen!“ rief er aufgebracht. Das war bester Groninger Slang, und er hörte sich so an, als würden alte Windmühlen knarren. „Er wartet darauf, bis wir das Tuch wegnehmen, Cap. Der Kerl will sehen, wer die besseren Nerven hat.“

„Er!“ brüllte der Kapitän. „Er natürlich hat die besseren Nerven! Idioten haben immer gute Nerven. Holt das Zeug runter, verdammt, und laßt nur die kleine Fock und das Großmarssegel stehen. Keiner sagt euch, daß ihr euch beeilen müßt!“

Die Kerle flitzten nur so auf ihre Positionen, um das Tuch aufzupacken, denn es sah ganz danach aus, als ginge es ihnen in den nächsten Minuten ernsthaft an den Kragen, wenn die Segel stehenblieben. Mit dem Hinweis, daß es gar nicht eilig sei, meinte Groenteboer genau das Gegenteil.

Es wurmte ihn mächtig, daß van Aacheren immer noch so tat, als sei das eine Spazierfahrt, und es wurmte ihn noch mehr, als seine Segel endlich geborgen waren.

Denn genau jetzt schickte van Aacheren sich an, ebenfalls seine Segel aufzutuchen. Der Kerl hatte wahrhaftig die besseren Nerven, und er hatte es ihm wieder mal gezeigt.

Natürlich würde er später schnoddrig behaupten, er habe nur aufgetucht, damit Groenteboer nicht, hoffnungslos zurückfiel oder sich in dem Sturm verirrte.

Cornelis Hertog schien seine Wut zu teilen, denn er hob drohend die Faust und zerbiß einen Fluch zwischen den Zähnen.

Der Wind beutelte sie jetzt mit wilder Kraft.

Dunkle Seen türmten sich auf, mit wildschäumenden Kämmen, die sich brachen und das Deck überrollten. Längst waren sie alle naß bis auf die Knochen.

Auch die Verständigung ließ zu wünschen übrig. Der brüllende Wind fetzte ihnen die Worte von den Lippen, kaum daß sie gesprochen waren. Sie mußten schon laut schreien, um in dem Tosen und Lärmen überhaupt etwas zu verstehen.

Rasmus stieg jetzt voll ein.

Als der Wind drehte und mehr von achtern einfiel, entstanden die gefährlichen Kreuzseen, die die Fleute hart durchschüttelten.

Vor ihnen tanzte die andere Fleute wie ein großer Korken auf dem Wasser. Ihr Lichtschein verschwand in einem tiefen Wellental und war für etliche Augenblicke nicht mehr zu sehen.

Erst wenn sie glaubten, die Fleute würde nie mehr auftauchen, erschien der glosende Schimmer in der Schwärze, erhob sich in riesige Höhen und wurde wieder in die Tiefe gerissen.

Die Sturmsegel, unter denen sie jetzt liefen, knattern wild im unbarmherzig tobenden Wind. Das Schiff ächzte, knarrte und knackte in allen Verbänden.

Immer wieder lauschte Groenteboer nach verdächtigen Geräuschen tief im Bauch des Schiffes. Aber die Fässer waren gut verzurrt und rissen sich nicht los.

Am wilden Knattern der Segel aber merkte er, daß der Sturm sie bald zerfetzen würde. Dann blieb ihnen nichts weiter übrig, als vor Topp und Takel zu lenzen und sich dahin treiben zu lassen, wohin es dem Meeresgott gefiel.

Sie trieben jetzt schon in einer Schwärze, die keinen Anfang und kein Ende hatte.

Eine schwere Nacht stand ihnen bevor, und die mußten sie auf See abreiten, denn nirgendwo war Land in Sicht.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.