Die verschollenen Traditionen des Okinawa-Karate

- -

- 100%

- +

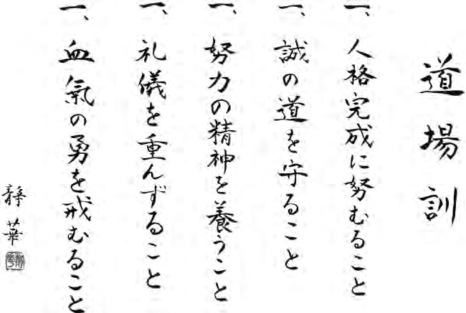

Abb. 4: Die fünf Regeln des Dōjōkun.

Budō versucht, das Beste im Menschen zu kultivieren. Daher ist es wichtig, dass ein guter Meister stets die Tugenden des Budō vermittelt und diese vorlebt. In Japan sagt man: »Karate no kunoshi no bugei«– Menschen, die Karate betreiben, sind besondere Menschen, weil sie eigene Prinzipien haben und zu ihnen stehen.

Die dritte Regel des Dōjōkun: Es ist wichtig, sich stets zu bemühen.

Eine der besten Möglichkeiten eines Kampfkunstlehrers, die Tugenden des Budō zu vermitteln, besteht darin, sie vorzuleben. Sehen die Schüler, dass der Lehrer anders handelt, als er es lehrt, dann werden sie seine Lehren instinktiv nicht allzu ernst nehmen. Leider gibt es immer wieder Lehrer, die die Werte des Budō in ihrem eigenen Leben nicht umsetzen, so dass Theorie und Praxis zwei verschiedene Dinge bleiben. Es geht hier keineswegs darum, in jeder Situation perfekt zu handeln. Jeder Mensch macht Fehler. Dies ist menschlich und vollkommen normal. Worauf es in der Kampfkunst ankommt, ist, sich seiner Schwachpunkte bewusst zu werden und an sich zu arbeiten. Dieses stete Bemühen ist ein Eckpfeiler des Budō, und es durchzieht alle fünf Grundsätze des Dōjōkun.

Das rechte Bemühen drückt sich auch in der Bereitschaft aus, etwas von anderen zu lernen. Ich habe Folgendes erlebt: Als der Sensei einmal nicht zum Training kommen konnte, leitete einer seiner Schüler das Training. Einige der anderen Schüler sind einfach gegangen, als sie erfahren hatten, dass der Sensei nicht kommen würde. Das ist nicht das rechte Bemühen. Man kann von jedem etwas lernen.

Oft geschieht es im Training, dass bestimmte Techniken nicht auf Anhieb funktionieren, oder der Lehrer korrigiert einen immer und immer wieder. Man sollte dann nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen. Manche Wege sind länger als andere, aber wenn wir ankommen wollen, dann dürfen wir nicht aufhören, vorwärts zu gehen. Will man eine Technik erlernen, nutzt es wenig, sie nur ein- oder zweimal zu üben. Nur durch konsequentes Bemühen und stete Übung bekommt man das, was die Okinawaner Chinkuchi nennen. Chinkuchi lässt sich nicht direkt übersetzen, steht aber sinngemäß für den Zustand, in dem man die Technik verinnerlicht hat. Nur wenn man sich bemüht und sich durch Rückschläge nicht entmutigen lässt, wird sich der Erfolg einstellen. Dies gilt nicht nur im Karate, sondern im Leben allgemein – in der Schule, im Beruf oder auch in Beziehungen. Das Dōjō ist ein Ort, an dem man nie aufhört, an sich selbst zu arbeiten.

Die vierte Regel des Dōjōkun: Es ist wichtig, stets höflich und respektvoll zu sein.

Respekt wird einem dann entgegengebracht, wenn man selbst die anderen Menschen respektiert. Das alte deutsche Sprichwort »Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus«, bewahrheitet sich auch in dieser Hinsicht immer wieder. Ein Budōka sollte stets bereit sein, als erster seinem Gegenüber Respekt zu erweisen. Nur so wird sich wahrer, aktiver Respekt entwickeln. Zollt man Respekt nur als Reaktion auf das respektvolle Verhalten anderer, so offenbart dies eine gewisse Oberflächlichkeit. Mir ist es schon des Öfteren passiert, dass Menschen, die mir gegenüber nicht viel Respekt zeigten, mich auf einmal höflicher behandelten, als sie merkten, dass ich sie respektierte und höflich behandelte. Ein einfaches Beispiel ist das Grüßen im Alltag. Immer, wenn jemand in mein Fitnessstudio kommt und ich im Foyer sitze, begrüße ich ihn mit einem freundlichen »Grüß Gott«. Bei weitem nicht alle grüßen zurück. Ich denke mir dann, wenn ich nicht den Anfang mache, wird man sich irgendwann überhaupt nicht mehr grüßen.

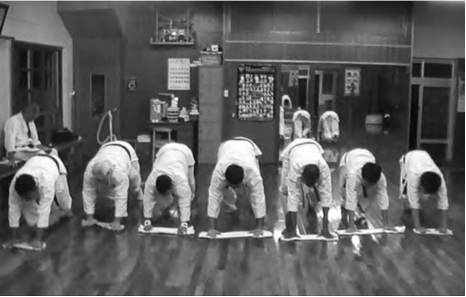

Abb. 5: Putzen im Dōjō auf Okinawa.

Das System der Graduierung, wie es heutzutage in vielen Kampfkünsten verwendet wird, bietet ebenfalls eine gute Möglichkeit, Bescheidenheit und Respekt zu üben. So ist es z. B. sehr schlecht, wenn man Mitschüler niedriger Graduierung ignoriert. Es ist wichtig, Schüler jeglicher Graduierung respektvoll zu behandeln. Wenn man zu seinem Sensei höflich ist, so sollte man allen anderen die gleiche Höflichkeit entgegenbringen. Dieses höfliche und respektvolle Verhalten sollte auch außerhalb des Dōjō gelebt werden. Es gibt in dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen dem Dōjō und dem Leben außerhalb des Dōjō.

Nicht nur im Umgang mit Menschen, sondern auch mit Dingen zeigt ein Budōka Respekt. In Asien ist es z. B. selbstverständlich, dass alle das Dōjō nach dem Training saubermachen. Dies gehört zum grundlegenden Anstand und wird noch heute so praktiziert. In den westlichen Ländern trifft man leider oft auf die Einstellung: »Warum sollte ich die Schmutzarbeit machen? Schließlich habe ich doch für mein Training bezahlt!« Wenn ich auf Okinawa bin, putze auch ich das Dōjō. Selbst mein Lehrer beteiligt sich an diesen Arbeiten. Die Reinigung des Dōjō nach dem Training sollte vom Schüler so gesehen werden: »Ich wische meinen Schweiß selbst weg, niemand anders soll das für mich tun. Ich mache diese Arbeit, um mein Ego zu überwinden.« Mit dem Wischen des Bodens soll der sprichwörtliche Affe auf der Schulter vertrieben werden. Dieser Affe steht für das eigene Ego, das dort sitzt und einem zuflüstert, man sei etwas Besonderes und habe derartige Arbeiten nicht nötig.

Abb. 6: Putzen im Dōjō von Kelheim.

Das eigene Ego ist der größte Feind, gegen den wir jemals antreten. Es drängt einen dazu, immer im Vordergrund stehen zu wollen. Die Bedürfnisse der anderen Menschen werden da leicht vergessen. Um das Ego im Zaum zu halten, wird im Training großer Wert auf die Entwicklung von Respekt und Bescheidenheit gelegt. Die Verhaltensregeln im Dōjō tragen hierzu maßgeblich bei. So wird sich z. B. zu Beginn des Trainings sowie am Anfang einer Partnerübung mit dem Wort »Onegaishimasu« verbeugt. »Onegaishimasu« ist eine höfliche Bitte um Unterricht oder um ein gutes Partnertraining. Auch wenn die Verbeugung in Europa nicht zum Alltag gehört, so versteht man sie intuitiv als ein Zeichen von Wertschätzung. Man sollte deshalb der Verbeugung die nötige Zeit geben und seinem Partner davor und danach in die Augen blicken. Nach dem Training oder der Übung bedankt man sich mit den Worten »Arigatō gozaimashita«–»herzlichen Dank«. Diese Worte und ihre Bedeutung sollte man verinnerlichen und sie nicht nur als leere Phrasen wiederholen, vor allem dann, wenn man der japanischen Sprache nicht mächtig ist.

Die fünfte Regel des Dōjōkun: Es ist wichtig, den ungestümen Kampfesmut zu zügeln.

Den Kampfgeist zu zügeln, fällt besonders in jungen Jahren schwer. Meist will man gleich mit dem Kopf durch die Wand, um sich zu beweisen. Ich habe dies in meiner Jugend selbst erlebt und stelle in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar. Die folgende Begebenheit zeigt das recht deutlich:

Im Jahr 1972 wurde ich auserwählt, meine Heimat Malaysia bei der 2. Karateweltmeisterschaft in Paris zu vertreten. Mein Bruder war über meine Teilnahme so glücklich, dass er, als ich wieder zu Hause war, gleich mit mir ins Kino gehen wollte. Um dorthin zu gelangen, mussten wir den Bus nehmen. Auf dem Heimweg, als ich gerade in den Bus gestiegen war, mein Bruder allerdings noch nicht, riefen vier Jugendliche dem Busfahrer zu, er solle losfahren, da alle an Bord seien, woraufhin dieser unverzüglich losfuhr. Ich klopfte heftig und gab dem Busfahrer zu verstehen, er solle noch einmal anhalten, da mein Bruder noch draußen war. Der Busfahrer folgte meiner Bitte und ließ meinen Bruder einsteigen. Als dieser den Bus betrat, beschimpfte er die Jugendlichen als Schweine. Diese Beleidigung brachte sie dermaßen auf, dass sie meinen Bruder an jeder Haltestelle aufforderten auszusteigen, damit er mit ihnen kämpfen möge. Es sei erwähnt, dass mein Bruder keine Kampfkunst trainierte und kein Kämpfer war. Ich saß daneben und versuchte, sie zu beschwichtigen, um den Kampf zu vermeiden. Sie fuhren aber solange im Bus mit, bis wir aussteigen mussten. Sie folgten uns und forderten uns heraus. Einer griff nach mir und riss mir dabei einen Knopf von meinem Hemd ab. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein – damals – Möglichstes getan, um den Kampf zu verhindern. Zu jener Zeit war ich erst 22 Jahre alt.

Als der Kampf unausweichlich schien, habe ich mich und meinen Bruder verteidigt. Ich sagte meinem Bruder, er solle nichts tun, und ich kämpfte allein gegen die vier. Einer von ihnen griff sogar mit einem Messer an. Ich bin noch heute sehr froh, dass diese Sache für uns gut ausgegangen ist. Wenn mich heute jemand zu einem Kampf herausfordert, sage ich »OK, du bist der Sieger«, oder »Es tut mir leid, aber ich bin zu alt, ich kann nicht kämpfen.« Manches bedarf einfach einer gewisse Reife und eines gewisses Alters, um es verstehen zu können. In meinen jungen Jahren war ich im Kampf sehr aggressiv. Erst im Alter wurde ich ruhiger. Jeder muss hier seine eigenen Erfahrungen sammeln. Man kann einem Kind zwar sagen, »Fass nicht auf die heiße Herdplatte«, aber erst, wenn es dies gemacht hat, wird es verstehen, warum.

Ich glaube, Geduld habe ich erst durch das Budō gelernt. Vor allem Draeger Sensei3 hat mich in dieser Hinsicht sehr geprägt. Auch er stand von Zeit zu Zeit Menschen gegenüber, die den Kampf gesucht haben: Einmal besuchte ich gemeinsam mit ihm einen Meister im Silat Harimau (Tiger-Silat), der in meinem Heimatland in einem kleinen Dorf lebte. Nach einer Vorführung des Silat-Meisters wollte dieser nun wissen, wie gut Draeger Sensei im realen Kampf war, und forderte ihn heraus. Draeger Sensei lehnte immer wieder ab. Er sagte, es sei zu gefährlich, und dass es nur unnötige Verletzungen geben würde. Der Silat-Meister bestand aber auf seinem Ansinnen und gab sein Wort, ihn nicht ernsthaft zu verletzten. Er versprach auch, dass ihm die Dorfbewohner im Falle seines Sieges nichts tun würden. Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, sprang er Draeger Sensei an und zielte mit einem Schlag auf dessen Kehlkopf. Ich bin mir nicht mehr sicher, was Draeger Sensei damals gemacht hat. Nach einer kurzen und schnellen Bewegung von ihm lag der Silat-Meister jedoch vor Schmerzen schreiend am Boden. Die Dorfbewohner kamen sofort angerannt und wollten Vergeltung, doch der verletzte Meister hielt sein Wort und stoppte sie. Daraufhin verband Draeger Sensei den gebrochenen oder ausgekugelten Arm des Meisters mit dessen Kopftuch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Bis zum Schluss hatte Draeger Sensei nicht kämpfen wollen. Er pflegte stets zu sagen: »Budō heißt, nicht zu kämpfen.«

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.