- -

- 100%

- +

Le pregunté entonces si me permitiría tomarles fotos y hablar con algunos de estos prisioneros.

—En estos momentos no tenemos ninguno—, dijo sonriendo, y en su sonrisa inocente se podía percibir un ligero gesto involuntario que le traicionaba y agregó: —Cuando uno va de visita por primera vez a casa de un amigo, no se puede pretender que el primer día le conduzca a uno a la cocina, ¿verdad?

Por su extremada timidez y parquedad consideré que poco más sacaría y me limité a seguir el curso de los acontecimientos en tanto esperaba.

—¿Están entrenados para trepar montañas?—, preguntó en nuestro primer encuentro y yo probablemente sin entender demasiado contesté con impaciencia que sí.

—El riesgo es sólo suyo y es grande, debo prevenirles que pueden morir o caer prisioneros, y mi obligación es disuadirlos de este intento—. Así se expresaba el embajador español en Islamabad, cuando le hicimos partícipe de nuestros planes y sobre todo al darle unas posibles fechas de retorno, intentando con ello, medianamente, cubrirnos las espaldas. El comentario no carecía de fundamento, por entonces Afganistán se había convertido en un lugar prohibido.

Uno por uno fuimos superando los pequeños obstáculos. Cambiamos nuestras indumentarias occidentales por la típica vestimenta afgana y logramos vencer la oposición de los muyahidines respecto a la integrante femenina del equipo, para que ésta no corriera los riesgos destinados sólo a los hombres, más por seguridad que por discriminación, según ellos.

Veinticuatro horas antes del día D, nos visitó Abdul Haq para verificar si todo estaba en orden y nos informó que al amanecer vendrían a buscarnos para intentar el paso de la frontera. Le confié que por un lamentable descuido había perdido una de mis cámaras. Me dijo que no me preocupara, que él me proporcionaría la suya. A la mañana siguiente, nos recogió un jeep que tomó rumbo a su cuartel y allí nos presentó al grupo que nos acompañaría y al comandante Kare Momen, responsable de la operación y de nuestra propia seguridad.

—Comandante, recuerde que me llevo su cámara y si me matan no podré devolvérsela—, le dije a Abdul Haq en tono de broma mientras nos despedíamos.

Camuflados convenientemente dentro del vehículo, dejamos atrás innumerables puestos de la policía pakistaní; hasta llegar al paso Khyber todo transcurría en orden hasta que se nos ocurrió protegernos de los fortísimos rayos del sol con gafas oscuras; como no resultaba habitual, las autoridades pakistaníes observaron, desconfiaron y detuvieron el vehículo para interrogarnos y luego detenernos. Sin embargo, los muyahidines reaccionaron rápidamente, nos rescataron y regresamos al cuartel de Abdul Haq.

—Los pakistaníes son nuestros hermanos, pero a veces nos ponen en verdaderos apuros con esta situación—, decía Abdul Haq, mientras reía por lo ocurrido.

Abdul Haq con el autor.

Residencia-cuartel de Abdul Haq.

II

En el segundo intento Abdul Haq tomó mayores precauciones. Falsificó algunos documentos e incluso aprendí algunas palabras en farsi, lengua que la mayor parte de los policías desconoce. Mi acompañante femenina, «privilegiada» con el rostro cubierto por un burka, se protegía tras las milenarias tradiciones. La policía no tiene autorización para hablar con ninguna mujer. Acomodados en un destartalado camión que el comandante llenó de hombres, mujeres y niños, emprendimos nuevamente el viaje. En cada puesto de la policía, los ocupantes del camión hablaban al unísono y apresuradamente con los oficiales para desviar la atención. Cuando abandonamos el vehículo, comenzó verdaderamente la odisea.

En un pico montañoso observamos un destacamento del ejército afgano-soviético y era necesario eludirlo.

Al coronar la cima de una empinada montaña, la provincia de Nangarhar se extendía a nuestros pies; ya estábamos en Afganistán.

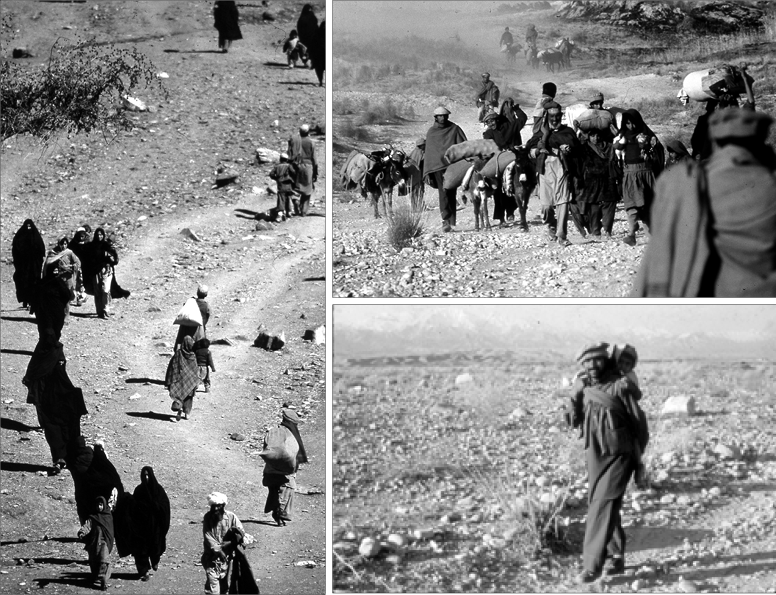

El impresionante paisaje iba transformándose, y el encuentro con las primeras filas de refugiados en condiciones lamentables, huyendo del horror de la guerra nos producía honda tristeza y sensación de impotencia al mismo tiempo: heridos que escalaban montañas esquivando los bombardeos y las minas. Un éxodo bíblico en las últimas décadas del siglo.

III

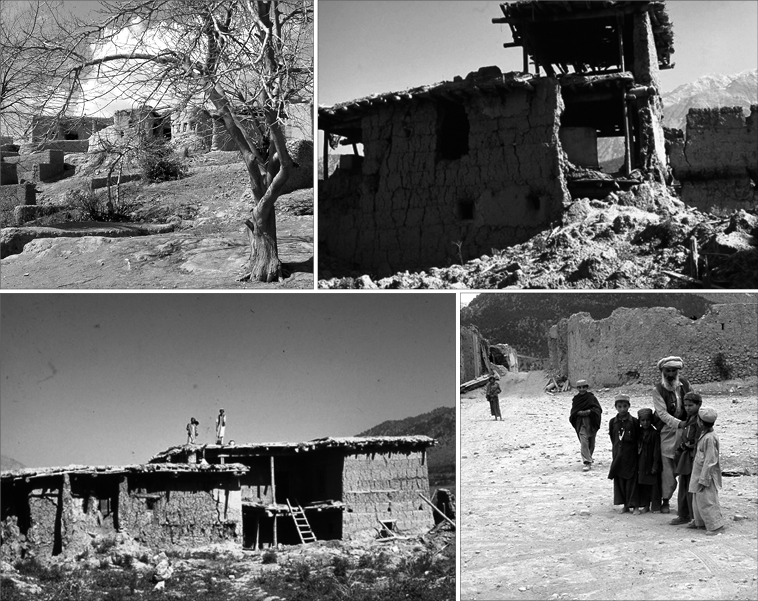

Como si una extraña maldición hubiera caído sobre ellos, decenas de pueblos dejaban ver sus infraestructuras semiderruidas, escombros y agujeros producidos por las bombas que arrojaban los aviones soviéticos. El paisaje, visto desde la colina, siempre daba la impresión de ser un espejismo y penetrar en él era caer en las entrañas mismas de la desolación; los sobrevivientes intentaban llegar a Pakistán, pero muchos de ellos perecían en el intento.

Refugiados huyendo.

Pueblos bombardeados.

Transporte de herido.

La marcha continuó durante horas por terrenos montañosos y a veces desérticos, acompañados de un enemigo natural: el sol. Desde una colina observamos un cuartel soviético y algunos tanques a su alrededor. Nos dividimos en grupos de tres para atravesar el espacio que se dominaba desde el cuartel, con el temor de que en cualquier momento algunos de los tanques salieran en nuestra persecución. Si ello ocurría, nuestras posibilidades de salvación serían nulas, porque no había un rincón dónde esconderse y los fusiles poco o nada podían contra los tanques. Aun así, los muyahidines insistían en proporcionarnos armas que, lógicamente, rechazamos. Después de la penosa caminata y al final de una calurosa tarde, llegamos a la primera aldea habitada y todos nos dedicamos a la prioritaria tarea de beber.

En sucesivas visitas a otras tantas aldeas, comprobaría que los campesinos lograban autoabastecerse. El maíz constituía la base de todos los cultivos y era utilizado de forma constante principalmente para la fabricación del dowday (una tortilla de harina de maíz que, amasada con agua, hace las veces de pan). En las zonas con abundancia de agua se veían plantaciones de arroz. El azúcar era algo muy preciado y en algunas aldeas el siempre apetecible té se acompañaba de algunos caramelos. El cultivo de los campos era rudimentario, con aperos fabricados por los propios campesinos.

Las comidas, debido a la escasez ocasionada por la guerra, no era muy variadas y se acompañaban de yogur, huevos, dowday, en algunas ocasiones carne de oveja, abundantes y fuertes salsas de cebollas picantes y excepcionalmente tomates; esto en el mejor de los casos. En las regiones destruidas por los bombardeos, la alimentación era algo casi imposible y apenas la constancia y el gran apego por la tierra impedían que sus escasos moradores abandonaran la zona. En ciertas aldeas, una pequeña tienda proveía con muchas dificultades de pilas, jabón o aceite, entre otras cosas. Los campesinos vendían o intercambiaban cabras y escasas vacas en otras aldeas, pero nunca acudían a las grandes ciudades, sobre todo los más jóvenes, por temor a ser detenidos y alistados en el ejército. Todas las aldeas eran consideradas «rebeldes» y convertidas en blanco de la aviación soviética.

El agua era aprovechada de forma inteligente para consumo y regadío, los afganos desde siempre se han caracterizado por su habilidad para lograr una buena conducción del agua. Los habitantes de las aldeas fueron empujados a vivir en la más absoluta ignorancia y se habituaron a su pobreza, aunque sin resignarse.

Ninguna aldea tenía electricidad y los niños paseaban sus cabras con los pies descalzos. La medicina y la escolaridad eran impartidas en su totalidad por los propios muyahidines y por los mulás (religiosos).

El índice de mortalidad producida por enfermedades no destacaba si se comparaba con los cientos de miles de personas que perecían como consecuencia directa o indirecta de los bombardeos, aunque debido a la pobreza, los brotes de malaria, tuberculosis o disentería eran difíciles de combatir y en la mayoría de los casos con resultados fatales. A pesar del enorme esfuerzo de los muyahidines, innumerables aldeas fueron abandonadas porque sus pobladores no lograban resistir ni sobrevivir a los bombardeos ni al incendio de sus cosechas; utensilios o juguetes repletos de explosivos eran trampas mortales diseminadas por las montañas y los campos. Los objetos eran arrojados desde los helicópteros y sólo explosionaban al contacto de algo vital, cálido. Las toy mine —«minas juguetes» o «bombas mariposa»— denominadas así por su aspecto, atraían a los necesitados y curiosos pequeños pastores, cumplían así su objetivo: amedrentar y aterrorizar a la población civil para que abandonara sus tierras y de esa manera cortar los suministros a la guerrilla.

Mina mariposa.

Nuestra llegada a cualquier aldea era motivo de regocijo para sus habitantes y por supuesto para nosotros. Los bombardeos y los sacrificios de sobrellevar una época tan difícil no les privaba de su tradicional y exquisita hospitalidad, aunque los temidos helicópteros MI 24 les obligaran diariamente a esconderse en las montañas, en los refugios que ellos mismos habían construido. En muchas ocasiones y durante las incursiones de los tanques, estos refugios fueron descubiertos y atacados con bombas que contenían productos químicos; unos minutos después, los soldados, equipados con máscaras antigases entraban y sacaban los cadáveres, en su mayoría de mujeres, ancianos y niños que, buscando en un agujero la seguridad de un futuro, encontraban con crueldad una muerte indescriptible.

Cuevas para refugiarse durante los bombardeos.

Máscara utilizada por las fuerzas soviéticas tras arrojar productos químicos.

Los disparos de morteros o el aterrador ruido producido por las bombas de fragmentación se convertían en algo rutinario. El penetrante zumbido de los aviones indicaba necesariamente el instante de huir hacia los refugios, a veces con intervalos de media hora; el final de la tarde marcaba el regreso e indefectiblemente también el necesario recuento de víctimas, en su gran mayoría civiles.

Al beber el agua de los charcos y de los ríos frecuentados por animales produjo el temido efecto: la disentería comenzó a castigarme y los desplazamientos los realizaba con mayores dificultades. El comandante Kare Momen, jefe de nuestra expedición y también del área donde nos encontrábamos, fue reuniendo a algunos de sus hombres instalados en las diferentes bases de las montañas y anunció que el momento de entrar en acción estaba cerca. Nos enseñó orgulloso las armas pesadas que durante las noches fueron sacando de sus escondites y trasladándolas a lugares cercanos a los objetivos a atacar.

Sin embargo, algo inesperado hizo cambiar los planes. Los soviéticos detectaron la presencia de periodistas. La falta de tiempo para huir a zonas más seguras, y mi precaria condición física, no parecían los elementos más idóneos para escapar al cerco. Después de que un «médico» muyahidín me inyectara una fortísima medicina para intentar detener la fiebre y la diarrea, descansamos alrededor de tres horas en una pequeña aldea.

Cerca de las cuatro de la mañana, el comandante me despertó de una forma discreta y me preguntó si estaba en condiciones de montar a caballo. Retumbaba el característico e infernal ruido de los tanques y nos indicaba que estaban muy cerca. Niños, ancianos y mujeres con sus hijos en brazos iniciaban una dramática huida que con las primeras luces del día pintaba unas imágenes difíciles de olvidar.

El comandante, con veinticinco de sus hombres, comenzó los preparativos de una emboscada con la que intentar retrasar el movimiento de los tanques. Envalentonado por mi momentánea mejoría, intenté convencer al comandante para quedarme y fotografiar la emboscada, aprovechando las primeras luces del día.

«Veinticinco hombres no son suficientes para detener a una columna de tanques y es probable que nos maten a todos. Tengo órdenes estrictas de que salgan vivos de Afganistán», dijo el comandante mientras me ayudaba a montar el caballo disponible en el que emprendimos la huida.

Antes de que amaneciera totalmente debíamos estar lejos del alcance de los tanques y, sobre todo, haber encontrado un refugio en las montañas previo a la inminente llegada de los helicópteros. Si esto no pasaba, podíamos encontrarnos entre dos fuegos: el de los tanques que nos impedirían regresar y los helicópteros que nos cortarían la huida. Por fortuna, logramos llegar a las montañas, y los ocupantes de los tanques se conformaron con la destrucción de la aldea en la que dos mujeres rezagadas murieron como consecuencia del bombardeo.

Recibimos un mensaje del comandante en el que nos informaba que todo había pasado, regresamos a la aldea y nos alegramos de encontrarle con vida. Después de un merecido descanso, nos hizo partícipe de sus planes para atacar el cuartel soviético instalado en torno a la aldea de Hisar Shai.

Tras una caminata ininterrumpida de trece horas y próximos al cuartel, el comandante dividió a sus hombres en dos columnas, rodeó sigilosamente el acuartelamiento y él mismo realizó el primer disparo de bazuca, violando así la norma de atacar sólo por las noches para evitar los helicópteros y con el único fin de que pudiéramos fotografiar el ataque, lo que constituía una de nuestras metas. Pasadas dos horas del feroz combate y bajo una lluvia de proyectiles que aún lanzaban los defensores del cuartel, el comandante me informó de que gran parte del mismo había sido destruido y que con toda seguridad un importante número de sus trescientos ocupantes ya habrían perecido y en consecuencia nos invitaba formalmente a presenciar la entrada en el sitio. Como había oscurecido y ya no podría fotografiar más, y barajando los riesgos pues aún llegaban desde el otro lado gran cantidad de bombas y proyectiles, consideré que el sacrificio no tenía sentido, desistí y el comandante organizó la retirada, dejando la toma del objetivo para otros grupos que, como venía ocurriendo desde el comienzo de la guerra, la noche siguiente intentarían otro ataque sobre ése y sobre la mayoría de los cuarteles de la zona.

Durante la larga marcha iniciada para alejarnos del área, pensaba en que los defensores del cuartel nunca sabrían que la presencia de unos periodistas les habría dado una extraña oportunidad de salvar la vida.

Un promedio de veinte kilómetros a pie por terrenos llanos y otros montañosos nos llevaba a muy diversos puntos de la geografía de Nangahar, por entonces repleta de guarniciones soviéticas y bajo la permanente observación de los aviones Antonov, una especie de pájaro con hélice que fotografiaba incansablemente la región y, sobre todo, detectaba los movimientos humanos. El Antonov recogía los datos y los enviaba de forma inmediata por lo que tan sólo unos minutos después aparecían los Mig 21 y «peinaban» la zona con bombas de fragmentación y napalm. La presencia de occidentales en los pequeños pueblos despertaba la curiosidad de los habitantes del entorno. Por ignorancia y por algunas otras razones que aún hoy desconozco, indefectiblemente nos tomaban por médicos y siempre terminábamos repartiendo algunas medicinas.

El regreso hacia la frontera, tan penoso como la venida, tendría un final más digno de la ficción que de la realidad. Después de 24 días volvimos a recorrer el mismo camino bajo el continuo bombardeo de los aviones. Nos mezclados con los refugiados que huían y compartimos con ellos lo incompartible: desde una miserable galleta hasta unas raquíticas uvas, pero ante todo el esfuerzo de poder escalar juntos las abruptas montañas y pasar al otro lado en busca de un sitio seguro.

Una vez coronado el pico de la última gran montaña que separa a los dos países, y medianamente protegidos, pudimos observar la llegada de los helicópteros MI 24 cuyos pilotos, no conformes con la destrucción de las aldeas, ametrallaron las filas de refugiados, lanzando sobre ellos la ira, los intereses y la crueldad salvaje e innecesaria. Cientos de cadáveres quedaron a escasos metros de la deseada libertad; un ejército de mujeres, niños, ancianos y heridos había sido derrotado una vez más y pasaban a engrosar las estadísticas y los números que por rutinarios ya a nadie interesaban.

Hasta la salida del área de peligro y antes de afrontar la odisea de atravesar la frontera, utilizando para ello todo tipo de triquiñuelas, incluso acostándonos en una cama en compañía de un herido (tenía perforada la cabeza de un disparo), no nos dimos cuenta de la buena suerte que nos había acompañado. Primero, por haber tenido la posibilidad de vivir una gran experiencia y segundo, poder relatarla.

Una vez cruzada la frontera recibimos el jubiloso abrazo de quienes nos habían facilitado su apoyo para realizar nuestro trabajo.

—Algún día vendréis a Kabul os gustará —dijo el comandante mientras nos despedíamos.

Acomodamos nuestros tesoros en forma de apuntes y de películas y nos relajamos pensando en la remota posibilidad de realizar algún día un viaje por Afganistán sin el peligro de tropezar con una mina o de recibir una bomba en nuestras cabezas, pero sobre todo sin la macabra visión de niños mutilados.

Herido con un tiro en la cabeza.

IV

Afganistán, según un censo estimativo anterior a la invasión soviética, poblado por algo más de 16 millones de habitantes, se convirtió con la invasión en un país completamente diferente. Tuvieron lugar grandes disturbios sociales; el continuo desplazamiento de la población creó enormes desequilibrios y como resultado de los mismos surgió una nueva sociedad sufrida, empobrecida y temerosa, rodeada de grandes incertidumbres.

Con una economía basada primordialmente en la agricultura y cuyo desarrollo depende de los principios del islam, chocó frontalmente con los decretos y leyes promulgados por el régimen comunista, y si bien es cierto que los intentos de reforma no pasaron de las periferias de las grandes ciudades, éstos repercutieron en la economía y en la vida cotidiana de todo el país.

Un afgano de cualquier capa social es muy respetuoso de sus costumbres y tradiciones, y completamente opuesto a cualquier fórmula de innovación. El honor puede considerarse su mayor tesoro y los códigos de conducta son muy acentuados: pashtunwali, que engloba y señala las tres reglas a seguir: malawastia, nanawatey y badal, preceptos que garantizan el respeto al honor haciendo especial hincapié en la hospitalidad, asilo y la protección de la familia y de todos aquellos que se cobijan bajo su techo; la venganza y la justicia no son ajenas a dichas reglas. El régimen, que desde sus comienzos no contó con el apoyo del campesinado porque omitía los códigos de conducta, sin embargo se vio protegido en las grandes ciudades; en las grandes urbes era fácil llevar a cabo controles y ejercer la represión sobre los ciudadanos. Pero al no contar con la principal riqueza del país, la agricultura, la economía se fue resquebrajando hasta depender exclusivamente de los protectores soviéticos. La URSS, para lograr mantener su influencia en la zona y sostener al régimen en el poder, invirtió anualmente 3 mil millones de dólares.

El gobierno, por su parte, trató de extender e imponer a sangre y fuego su política en las áreas rurales y reducir por la fuerza a todos aquellos que pretendieron oponerse a ella. La siniestra prisión de Pul-e-Charqhi se llenó de sospechosos; de ellos, algunos entraron pero nunca lograron salir.

Para la guerra tanto como para la represión se contó con el generoso aporte militar de la URSS que, dependiendo de la época, osciló entre 120.000 y 150.000 hombres, alrededor de 1.000 aviones y 4.000 tanques diseminados por las diferentes bases instaladas en el territorio, en una confrontación que, según muchos observadores, históricamente estaba perdida.

En 1984, la muerte de Yuri Andrópov y la llegada al Kremlin de Konstantin Chernenko originó grandes cambios en la estrategia de las fuerzas soviéticas respecto a Afganistán. En esa época comienzan las mayores ofensivas comunistas sobre la guerrilla y la población civil. El ejército soviético incrementó considerablemente sus miembros en la región y se abandonaron secretamente los planes de Andrópov de asesinar a los líderes y comandantes de la guerrilla, centrando el esfuerzo en lo puramente bélico y reforzando al mismo tiempo las acciones del KHAD, servicio secreto afgano y homónimo del KGB, cuyo puesto máximo lo desempeñaba quien en el futuro ocuparía la presidencia de Afganistán, Mohammad Najibulá, el último de la era comunista.

«Que vienen los rusos», probablemente fue la frase más temida y odiada en todo el tiempo que duró la invasión y, por consiguiente, la guerra, por lo menos esa guerra. Cuando la frase se convertía en realidad, los bombardeos masivos y las vertiginosas huidas corroboraban con creces los temores.

La propia base de las creencias de la población afgana llevó muchas veces a catalogar el conflicto como una guerra santa.

La religión ocupa un aspecto fundamental en la vida de los afganos. El intento de cambiar sus costumbres culturales y religiosas fue una de las razones esgrimidas para combatir a sus invasores.

La religión y el odio visceral hacia los enemigos desempeñaron el principal protagonismo a la hora de valorar las aptitudes y actitudes desarrolladas en el transcurso de la guerra. La religión les dio el coraje y el odio el argumento necesario. La moral, que intentaban elevar, les condujo a los combates convencidos de su éxito y sin el mínimo temor a la muerte, sólo pensando en el golpe que asestarían al enemigo.

Hasta el más esmirriado de los campesinos aseguraba que lucharía, y sus hijos y los hijos de sus hijos, por generaciones enteras si fuera necesario pero que no permitirían que ningún invasor se perpetuara en el territorio. Y como si sus convicciones no fueran suficientes, se apoyaban en el islam, en sus doctrinas y en la necesidad de vivir libres. Sólo su gran misticismo pudo suplir las armas que no poseían y otorgarles una sorprendente fortaleza. «El Corán contra los tanques», solían repetir convencidos.

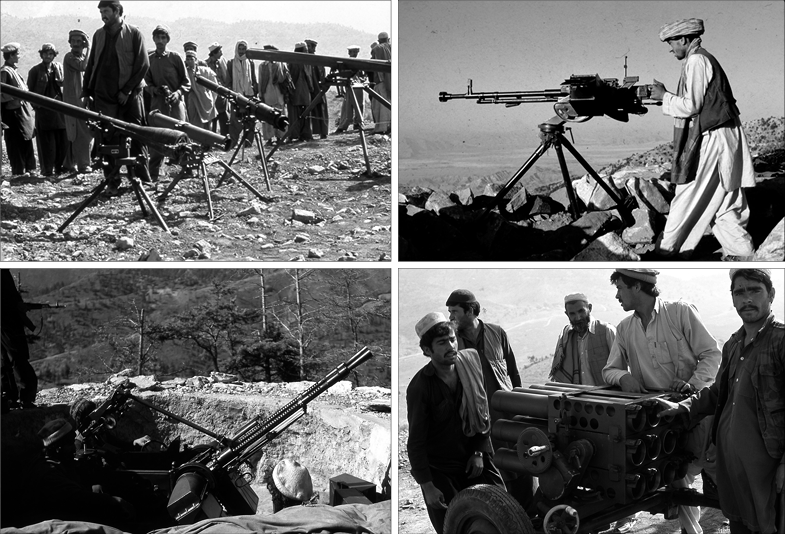

Armamentos.

V

«Nosotros creemos en el progreso, no nos ata el pasado, pero no es nuestra guía y en ese aspecto lo que ocurra a nuestro alrededor no tiene importancia. Esto no será jamás una dictadura religiosa, ya estamos soportando una dictadura, aunque de otro signo, pero suponemos que todas serán iguales. Ya hemos escuchado más de una vez la comparación que intentan hacer entre un pashdaran iraní (guardián de la revolución) y los muyahidines pero son dos cosas diferentes. Nosotros combatimos a un invasor y a un régimen impuesto por ellos. Fundamentalmente es eso. La quema de nuestros libros sagrados y la destrucción de nuestras mezquitas no han hecho más que acentuar nuestro resentimiento hacia el enemigo y aunque ahora Najibulá aparezca en televisión con un Corán en las manos, creemos que ya es demasiado tarde». Estas palabras de un religioso moderado aclaraban en parte la postura de la resistencia e intentaban asegurar el futuro de lo que podría llegar a ser la República Islámica de Afganistán y que de alguna forma chocaban con el fundamentalismo y radicalidad de otros grupos, que ya por convicción religiosa propia o bien por propias venganzas a las afrentas y humillaciones sufridas por la doctrina comunista, preconizaban un férreo y tenaz retroceso que, llegado el caso, cerraría las puertas a cualquier forma de apertura. Años después, con la llegada de los talibanes se confirmaría lo que aparentemente nadie deseaba.