El infierno está vacío

- -

- 100%

- +

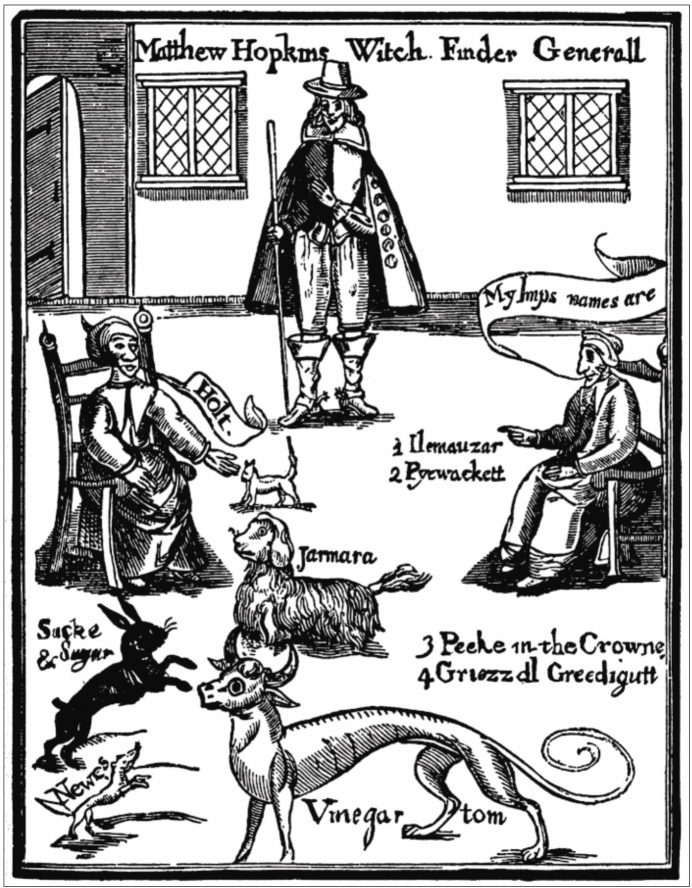

Matthew Hopkins durante los interrogatorios de dos brujas visitadas por sus familiares. Extraído de un panfleto editado c. 1650.

El concepto de espíritu familiar no pasó desapercibido para los demonólogos del periodo. Para 1616, aquellos seres idiosincrásicos del discurso demonológico inglés llevaban más de medio siglo de presencia en la literatura popular sobre brujería. Incluso, durante la segunda década del siglo XVII, adquirieron un mayor protagonismo en aquellas narrativas, lo que aumentó el interés que se le otorgaba a su cercanía física con las brujas. Frente a este panorama, los autores de tratados ensayaron una respuesta basada en la integración, mostrando una flexibilidad ante el concepto mucho mayor que la de sus predecesores que, aunque no lo habían omitido de sus páginas, le habían dado una importancia menor por hallarlo excesivamente problemático, tal como hemos visto. La incorporación de los familiares en la tratadística, sin embargo, también fue paulatina. En cuanto a la legitimación de lo publicado en los libelos, el caso paradigmático es el de Bernard. Demostrando el cambio de época en relación con la aproximación a aquellos documentos, el reconocido teólogo consideró válida la posibilidad de que las brujas se relacionaran con numerosos familiares.228 Posición opuesta por completo a la de Gifford en su segundo tratado, quien con el anónimo libelo A true and just record en mente había mostrado reticencia y desconfianza ante esa posibilidad. En 1647, Matthew Hopkins fue un paso más lejos. Mientras interrogaba a las sospechosas de brujería Elizabeth Clark y Rebecca West durante marzo de 1645 en Manningtree (Essex), aseguró haber visto –junto a otros nueve testigos– la aparición de cinco familiares: Holt (un gato blanco), Jarmara (un perro sin extremidades), Vinegar Tom (una criatura con cuerpo canino y cabeza de buey), Sack and suggar (un conejo negro) y Newes (una especie de zorrillo). El impresionante relato impacta aún más porque el witchfinder aseguró que durante su visita a las acusadas Vinegar Tom «inmediatamente se transformó en un niño de cuatro años de edad sin cabeza, dio media docena de vueltas en la casa y se desvaneció en la puerta».229 Fue luego de estas afirmaciones que el autor oportunamente aclaró que los demonios fabricaban cuerpos de aire rarificado, lo que permitía explicar tanto el repentino cambio de forma atestiguado como la capacidad de todos los familiares de aparecer o desaparecer inmediatamente. La explicación erudita fue el recurso al que apeló para aclarar el fenómeno que había presenciado, típico de los relatos populares, pero que hasta el momento nunca había sido atestiguado en primera persona por el responsable de un tratado, y tan solo veinte años antes había sido aceptado como posible a la manera de los panfletos por un teólogo.230

Los familiares, según se los describía en los tratados del periodo, ya no eran las entidades moralmente ambiguas de los panfletos, no se subordinaban a las brujas, no descansaban en jarrones, ni podían ser considerados simples tricksters. Su incorporación a los textos teológicos implicó su completa asociación con la porción oscura del orden preternatural, seres que no podían hacer otra cosa que el mal. Los animales familiares eran, pues, el diablo adoptando apariencia zoológica. El concepto popular solo había sido aceptado en el discurso demonológico dominante mediante su transformación en algo diferente a lo que originalmente era.231

La integración progresiva de elementos populares en el discurso de la alta cultura teologal, no obstante, puede comprobarse más acabadamente teniendo en cuenta cómo los tratados del periodo 1616-1648 abordaron las relaciones somáticas entre los espíritus y las brujas, específicamente las marcas que los primeros dejaban en los cuerpos de las segundas. En los panfletos, aquellos estigmas demoníacos eran el resultado de la succión de sangre por parte de los familiares. La hinchazón, coloración e insensibilidad dérmica se producían luego de que los cuerpos humanos hubiesen sido mordidos y pequeñas dosis de sangre hubiesen sido extraídas por medio de aspiraciones desde orificios hechos ad hoc. Esta forma folclórica de interpretar las marcas no gozó de popularidad inmediata en los tratados demonológicos. En efecto, las marcas en sí no fueron mencionadas hasta el de William Perkins, donde fueron consideradas como evidencia no de la succión por parte de familiares animales, sino como prueba de que se había establecido un pacto con un demonio. Tal como señaló James Sharpe, existía una fractura entre la idea docta del pacto infernal y la popular de la succión animal.232 Esa grieta entre ambos sustratos culturales en torno a las huellas físicas se mantendría en las dos obras sobre brujería publicadas con posterioridad a la del teólogo de Cambridge. Alexander Roberts señaló que tal como los pueblos antiguos imprimían señales en las anatomías de sus esclavos y sirvientes, el demonio hacía lo propio con quienes le juraran lealtad y se dedicaran a practicar la brujería, motivo por el cual algunos magistrados ordenaban afeitar totalmente los cuerpos de quienes eran enjuiciados para buscar minuciosamente evidencias de su delito.233 Este punto fue aludido por John Cotta, quien se mostró reticente a aceptar las marcas como prueba condenatoria debido a que las que tenían un origen natural eran idénticas a las producidas por seres preternaturales, por lo que era sencillo confundir a una con la otra.234 Pese a la cautela que proponía en su uso legal, el médico no negaba que existieran. Siempre y cuando fuese confesado voluntariamente por las brujas, las huellas físicas podían ser consideradas como efecto de la alianza establecida con el Adversario, una suerte de sacramento diabólico a partir del cual la parte humana abandonaba el rebaño divino.235 Apenas un año después de la aparición del texto de Roberts y de la primera edición del de Cotta, Thomas Cooper comenzó a asimilar ideas de la literatura popular para explicar los vestigios físicos mencionados. Al haber estado familiarizado con el caso de las brujas de Lancashire, podría sugerirse que las declaraciones registradas en el texto de Potts habrían influido en el autor de The Mystery of witch-craft.236 En ese panfleto las marcas que dejaban los familiares se emplazaban en lugares del cuerpo imposibles de ser vistos en caso de usar ropa: mientras que Dembdike las había sufrido en la región de las costillas, su nieta Alizon Device las tenía en sus pechos. Cooper, sin dar especificaciones, señaló que se ubicaban en lugares privados: «para demostrar que le pertenece a Satán, la bruja es mar cada en alguna parte privada desde donde el espíritu succiona sangre».237 En lo referente a la temática que nos encontramos abordando, el texto del teólogo presentaría un carácter transicional, puesto que la incorporación de elementos folklóricos fue parcial. Si bien las huellas somáticas continuaban siendo evidencia del pacto con el Enemigo (to set his seale upon them, thereby to appropriate them unto him), este se consagraba mediante el acto específico de la succión, una novedad respecto de las demonologías previas en las que quien aspiraba el líquido vital del cuerpo humano no era un animal familiar, sino el propio Satán.

La tarea de síntesis iniciada por Cooper fue perfeccionada por Bernard, el encargado de integrar la totalidad del contenido de los panfletos en un espacio teológicamente controlado. En primer lugar, citando las narrativas sobre los procesos judiciales de Lancashire, Northamptonshire y Bedfordshire, aceptaba la posibilidad de que los demonios pudieran presentarse en forma animal: «adoptan no una sino una variedad de formas (...) un perro marrón y blanco, un potro, una zorra manchada, un conejo, un topo, un gato, una rata, un pollo, una lechuza, una rana o un cangrejo».238 Esos eran los familiares que párrafos más arriba demostramos que el teólogo consideraba que las brujas podían tener en cantidades considerables.239 Pocas páginas después de la enumeración de las apariencias zoomórficas que los espíritus podían asumir, señaló que estos sellaban su pacto sorbiendo sangre de la contraparte, acción a todas luces identificable con un sacrificio.240 Al momento de indicar los posibles lugares donde la succión dejaba su marca, Bernard vuelve a apoyarse en los testimonios de los panfletos, destacando la paulatina erotización de su ubicación: los pechos de Alizon Device, los muslos de Mother y Mary Sutton, los genitales externos (secret parts) de Margaret Flower y las nalgas (seat) de Alice Samuel.241 De esta manera, la búsqueda de la marca del pacto demoníaco se transformó en la del lugar donde el familiar se alimentaba de la bruja, una y otra noción eran ahora inseparables.242 Esto puede ser considerado como ejemplo del elevado nivel de circulación que existía entre las ideas populares y académicas, así como las transformaciones que a lo largo del tiempo existieron en el modo en que ambas se influenciaron mutuamente. Tras un periodo donde los teólogos optaron por ignorar o desacreditar las interpretaciones folclóricas, en 1627 la tratadística demonológica inglesa había desarrollado respuestas más sofisticadas ante la vitalidad de aquellas.243 A través de mecanismos discursivos, se apropió de ideas populares como los familiares y la succión adaptándolas a su teología, sobre todo a la noción de pacto demoníaco, probablemente el concepto central en torno al cual todos los demonólogos ingleses de la modernidad temprana construyeron sus argumentos. Las ideas acumuladas con anterioridad a la publicación de Bernard y allí sintetizadas fueron el sustento teórico de la praxis punitiva llevada a cabo entre 1645-1647. Matthew Hopkins, uno de sus grandes catalizadores, resumió las ideas señalando que los familiares no se alimentaban de la sangre de las brujas porque tuvieran necesidades nutricionales (algo imposible para una criatura espiritual), sino para «agravar la condena de las brujas y separar su mente del pacto con Dios».244 En A confirmation de su colega Stearne, los encuentros cada vez más sensuales entre demonios y hechiceras devinieron en relaciones sexuales consumadas, donde también se marcaban los cuerpos y se establecían pactos que se sellaban con sangre.245

ENTRE LA COMPLEJIZACIÓN Y LA HIBRIDACIÓN

A comienzos del presente capítulo se utilizó la definición de folclore ensayada por el filósofo italiano Antonio Gramsci, quien lo entendía esencialmente como la concepción del mundo desarrollada por diversos estratos de la sociedad y que se diferenciaba de la que ocupaba una posición hegemónica. Después del análisis desarrollado a lo largo de las páginas precedentes, en gran parte basado en el contraste de las ideas demonológicas de los panfletos sobre los juicios por brujería y los tratados demonológicos académicos, puede justificarse la utilización de esa interpretación del concepto para referir a las primeras. No obstante, tras estudiar la evolución del contenido de los tratados entre 1584 y 1648, puede señalarse que se cometería un error si se trazara un hiato infranqueable entre la visión popular y la docta; también si se creyera que la segunda se impuso a la primera de forma inmediata o irremediable.246 Hasta aquí se ha podido observar que la frontera entre ambos sustratos culturales en relación con la demonología y la brujería se caracterizó por su porosidad, permeabilidad y constante movimiento. Antes que una imposición unilateral, lo que existió entre ambos acervos culturales fue un intenso intercambio de ideas a partir de las cuales se influenciaron mutuamente.247 En El queso y los gusanos, Carlo Ginzburg afirmó que en la Europa moderna ese proceso de circulación fue especialmente intenso durante la segunda mitad del siglo XVI. En el caso inglés, al menos en lo que se refiere a los temas aquí tratados, también lo fue a lo largo de la centuria siguiente.248

En efecto, las ideas populares sobre brujería influyeron en los tratados demonológicos desde el nacimiento de ese género literario en Inglaterra; lo que cambió a través del tiempo fueron los términos a partir de los cuales esa relación se planteó.249 La primera estrategia ensayada por los demonólogos se basó en la crítica y la intransigencia; intentaron obliterar la interpretación folclórica e imponer por la fuerza una basada en los axiomas de la teología reformada. La mirada que tenían sobre la brujería y su universo asociado se basaba exclusivamente en la traducción a términos prácticos del calvinismo isabelino enseñado en Cambridge.250 Su programa de reforma religiosa, consideraban, implicaba la completa exclusión de cosmovisiones rivales. Antes que un diálogo con las creencias de los miembros de las comunidades en las cuales ejercían sus tareas pastorales, Gifford, Holland y Perkins pretendieron establecer una comunicación unilateralmente orientada. El contenido de los panfletos publicados entre 1612 y 1621, donde las concepciones populares lejos de debilitarse mostraban una gran vitalidad, demostraron las limitaciones de esa estrategia, una evidencia más en contra de las viejas interpretaciones que destacaban la pasividad y heteronomía de las culturas subalternas respecto de las dominantes, visiones fuertemente criticadas, entre otros, por Mijaíl Bajtín y Carlo Ginzburg en la segunda mitad del siglo XX.

La generación posterior de escritores de tratados demonológicos ensayó una respuesta considerablemente diferente. Estos miembros de la elite cultural inglesa pertenecían al mismo espectro confesional y tenían los mismos fines que sus antecesores: difundir los postulados fundamentales de la Reforma y lograr que penetraran capilarmente en toda la sociedad, a cuyos miembros estaban lejos de considerar como protestantes modelo. No obstante, aquellos autores demostraron ser capaces de cooptar elementos de la cultura popular y acomodarlos a sus programas. Los proselitistas protestantes estaban, como señaló Darren Oldridge, siempre preparados para explotar imágenes tradicionales del demonio para llegar a una audiencia mayor.251 Lo que se produjo entre 1616 y 1648 en el discurso demonológico fue una domesticación de los elementos típicos de los panfletos (los espíritus familiares, la succión de sangre y la fisicalidad demoníaca, por caso) en función del marco teórico basado en ideas providencialistas, de interiorización de la tentación demoníaca y negación de la capacidad de las brujas para realizar actos de magia nociva, compartido por todos los autores entre Gifford y Stearne. En relación con esto, Roger Chartier plantea la necesidad de tener en cuenta que las ideas y los artefactos culturales son entendidos, interpretados y apropiados por diversos individuos y grupos sociales. En el caso de la religión y nociones asociadas a instancias trascendentes, conceptos compartidos pueden ser utilizados de modo muy diverso.252 El significado que se le otorga es diferente dependiendo de quién o quiénes se lo apropien y actualicen sus posibilidades de sentido.253 Con el correr de las décadas, los demonólogos demostraron ser lo que Burke denominó «anfibios» y «biculturales», aunque con la intención de traducir los significados según su interés particular.254 El análisis de las ideas demonológicas y sus transformaciones en los tratados puede vincularse con la idea de Michel Foucault sobre que la producción de discursos en cada sociedad está seleccionada, organizada y redistribuida por medio de diversos procedimientos cuyo rol es evitar peligros y adquirir control sobre eventos fortuitos. 255

Así, usufructuando un concepto de García Canclini, lo que tuvo lugar desde 1616 en adelante fue un proceso de síntesis intercultural.256 No es nuestra intención plantear que durante esa etapa los demonólogos ingleses se mostraran más sensibles a las creencias folclóricas o pretendieran defenderlas, lo que parecieron descubrir fue que no podían continuar ignorándolas o rechazándolas sin contemplaciones sin correr el riesgo de profundizar lo que ellos mismos consideraban equívocos y malinterpretaciones. Comprendieron, además, que ambos conjuntos de ideas no necesariamente eran excluyentes: las mezclas también podían dar a luz a saberes homogéneos y unificados.257 El doble tono de las concepciones populares podía ser estabilizado por el estilo oficial de tono único.258 Por ello, procedieron a incorporarlas a sus tratados de manera controlada mediante un proceso de esterilización teológica, es decir, la resignificación de sus elementos característicos integrándolos a los principios fundamentales de la cosmología que consideraban ortodoxa.

Así como Serge Gruzinski señaló que el cristianismo supo amoldarse en sus orígenes a los recuerdos del paganismo romano y durante la Conquista de América al de los cultos indígenas locales sirviéndose de aquellos como depósitos de alegorías y metáforas para su difusión y triunfo, podrían hallarse reminiscencias de ello en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII en relación con las creencias populares vernáculas sobre los demonios.259 Ciertamente, el proceso no favoreció este sustrato de ideas, puesto que estas fueron desnaturalizadas al cortarse los lazos que los unían a una determinada concepción global y ser puestas al servicio de otra con pretensiones absolutas.260 La visión teológica, pues, usufructuó la popular en beneficio propio. Sin embargo, fue precisamente la fuerza y la difusión de las distintas concepciones folclóricas las que llevaron a los demonólogos a cambiar su método de aproximación a estas. Por ello, comprenderíamos solo parcialmente procesos ideológicos y discursivos de este tipo si los entendiéramos únicamente a partir de movimientos verticales o de confrontación y dejáramos sin atender los compromisos, las negociaciones y las adaptaciones.261 Lo que existió fue una auténtica polinización cruzada en la que los juicios y los panfletos que los relataban afectaron a los tratados, y en la que estos y la difusión oral de sus ideas principales desde los púlpitos influyó en las creencias populares.262 Los universos culturales, por lo tanto, cohabitaban y se penetraban mutuamente. En este sentido, creemos que el discurso demonológico inglés entre 1560-1648 se caracterizó por su paulatina hibridación, término acuñado originalmente por Gruzinski para el análisis de la América colonial. Sin embargo, a pesar de las diferencias existentes entre aquel contexto cultural y el del interior de Europa durante la modernidad temprana, puede resultar enriquecedor para nuestro análisis. Para el historiador francés, la hibridación se refiere a las mezclas que se desarrollan entre diferentes imaginarios y conjuntos de ideas que conviven en el seno de una misma civilización, algo que puede observarse en el teológico de los demonólogos y el folclórico de acusadores, acusados y testigos en juicios por brujería relatado en los libelos.263

En este marco, la hibridación, que enriqueció y complejizó notablemente a los tratados, se desarrolló según una acumulación progresiva y no lineal de elementos constitutivos; cada nuevo texto construía sus argumentos a partir de los de los anteriores, lo que tendió a otorgarle uniformidad a sus contenidos.264 Por ello, a pesar de las diferencias que describimos entre las obras académicas publicadas entre 1584 y 1608 y aquellas que vieron la luz entre 1616-1648, no creemos que existieran dos tipos de demonologías inglesas, sino dos etapas en la evolución de un mismo discurso: una inicial y otra de maduración. Mientras que la primera sentó los axiomas centrales, la segunda no solo no los modificó, sino que se estructuró a partir de aquellos. Las nociones folclóricas que se incorporaron a partir de 1616 no fueron integradas con la intención de desacreditar los postulados de los textos precedentes, sino de fortalecerlos. Después de todo, en lo esencial, la relación entre lo divino, lo diabólico y lo humano, así como las capacidades intrínsecas de los miembros de cada uno de esos órdenes no sufrió modificaciones entre comienzos y finales de nuestro recorte temporal. Existieron, sí, diferencias de forma, precisamente aquellas que permitieron complejizar una concepción demonológica que en sus orígenes tuvo una impronta que privilegiaba la dimensión espiritual, aportando un mayor nivel de detalles, por ejemplo, en las acciones de los demonios en el mundo material y sus vínculos físicos con los seres humanos, cuestiones que antes no habían sido negadas, pero sí desplazadas a un segundo plano y tratadas superficialmente. Lo que distinguió una fase de la otra fue que sus representantes prestaron atención a otros aspectos.

En su segunda etapa, la tratadística demonológica en Inglaterra atravesó, entonces, un proceso de maduración teórica a partir de una particular combinación de elementos populares y doctos que permitió satisfacer en lugar de subvertir las inquietudes teológicas que habían dado origen a aquel género. La segunda etapa fue la consumación, no la negación de la primera. La maduración teórica que planteamos finalizó en el bienio 1647-1648, cuando Hopkins y Stearne –tras haber transformado en acto la teoría desarrollada en las seis décadas previas merced a su colaboración en la ejecución de más de cien individuos hallados culpables del crimen de brujería– escribieron sus tratados, marcando un punto de inflexión en la historia de la demonología inglesa.265 Muchas de las ideas presentadas en The discovery of witches y A Confirmation and Discovery of Witchcraft estaban presentes en la cultura popular (por lo que no fueron impuestas a las víctimas mediante tormentos en los interrogatorios) y en la erudita (por lo que su accionar y creencias no serían una aberración, sino el resultado de la evolución interna del discurso demonológico inglés durante el siglo anterior y la desarticulación del sistema judicial local debido a la coyuntura político-religiosa de la guerra civil). Si Bajtín señaló que a finales de la Edad Media el infierno se convirtió para los europeos en el tema crucial en el que se cruzaban la cultura popular y la oficial, durante la temprana modernidad, y específicamente en el ethos cultural inglés, la brujería como objeto de discusión habría cumplido el mismo rol.266 La sección que aquí está por concluir intentó, pues, realizar un modesto aporte al pedido de Peter Burke en su ya clásico estudio respecto a la necesidad de responder preguntas sobre las relaciones entre las culturas populares y de élite entre aquellos que tenían menos y más poder.267

Finalmente, en función de las fuentes escogidas, podría pensarse que las transformaciones internas de las nociones desarrolladas en la literatura sobre brujería en Inglaterra permitirían cuestionar el carácter moderado que parte de la historiografía especializada le ha asignado. Así como la hibridación fue el camino hacia la complejización, podría interpretarse que una y otra colaboraron en la radicalización del contenido de los tratados demonológicos, lo que permitiría discutir la extendida idea de que este género teológico en Inglaterra se caracterizó por haber sido una versión «incompleta» o «más racional» de aquella desarrollada por los teóricos continentales. Con esta idea en mente, los siguientes cuatro capítulos estarán dedicados a comparar los tratados demonológicos ingleses y los del ámbito cultural de influencia francesa, frecuentemente ponderados como la variante más radicalizada de aquella rama de la teología cristiana dentro de Europa continental durante la era de la caza de brujas, con el objetivo de contrastar cómo a uno y otro lado del Canal de la Mancha sus autores describieron el rol, la capacidad y la relación existente entre la divinidad, los demonios y las brujas.

1 K. Thomas: Religion and the Decline of Magic. Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and Seventeenth Century England, Londres, Penguin Books, 1971, p. 537. En relación con los lectores y audiencia al que los panfletos apuntaban, C. R. Millar: Witchcraft, the Devil, and Emotions in Early Modern England, Londres / Nueva York, Routledge, 2017, pp. 12 y 152. C. Suhr: Publishing for the Masses. Early Modern English Witchcraft Pamphlets, Helsinki, Société Néophilologique, 2011, pp. 15-124. Sobre la difusión de textos escritos pensados para el consumo popular durante el periodo, véanse A. Fox: Oral and Literate Culture in England 1500-1700, Oxford, Clarendon Press, 2001, pp. 1-50; T. Watt: Cheap Print and Popular Piety, 1550-1640, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 257-315; I. Green: Print and Protestantism in Early Modern England, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 445-502.