El infierno está vacío

- -

- 100%

- +

63 R. Mandrou: Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle. Une analyse de psychologie historique, París, Plon, 1968, p. 133; S. Clark, 1997, p. 182; W. De Blécourt: «Sabbath Stories», en B. Levack (ed.): 2013, p. 90; B. Easlea: Witch Hunting, Magic and the New Philosophy: An Introduction to the Debates of the Scientific Revolution, 1450-1750, Brighton, Harvester Press, 1980, p. 15; J. Pearl: The Crime of Crimes. Demonology and Politics in France 1560-1620, Ontario, Wilfrid Laurier University Press, 1999, p. 141; Krause, 2015, p. 6.

64 R. Kleits: Servants of Satan: The Age of the Witch Hunts, Bloomington, Indiana University Press, 1985.

65 R. Muchembled: Historia del Diablo. Siglos XII-XX, México, FCE, 2002 (2000); C. Larner: Enemies of God: The Witch-hunt in Scotland, Oxford, Basil Blackwell, 1983; J. Sharpe: «State Formation and Witch-Hunting in Early Modern England», en D. Bauer, J. Dillinger, J. Schmidt (eds.): Hexenprozess und Staatbildung, Bielefeld, 2000, pp. 59-77.

66 Levack, 2006, pp. 114-115.

67 Elmer, 2016.

68 L. Álvarez Recio: Rameras de Babilonia. Historia cultural del anticatolicismo en la Inglaterra Tudor, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2006.

69 A. G. Dickens: The English Reformation, Nueva York, Shocken Books, 1964. G. R. Elton: Reform and Reformation. England: 1509-1558, Londres, Arnold, 1977; K. Thomas, 1971.

70 E. Duffy: The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England c.1400-c.1580, New Heaven, Yale University Press, 1992, p. 573.

71 Duffy, 1992, p. 593.

72 C. Haigh: English Reformations. Religion, Politics and Society under the Tudors, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 15.

73 Haigh, 1993, p. 290.

74 D. MacCulloch: The Later Reformation in England, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2001.

75 J. Bossy: The English Catholic Community, 1570-1850, Oxford / Darton, Longman & Todd Ltd, 1976, pp. 107-114.

76 Haigh, 1993, pp. 261-264.

77 A. Walsham: Church Papists: Catholicism, Conformity and Confessional Polemic in Early Modern England, Londres, Boydell & Brewer, 1999, pp. 73-99.

78 A. Walsham: «Miracles and the Counter-Reformation Mission to England», The Historical Journal, 46(4), 2003, p. 801.

79 P. Collinson: «Antipuritanism», en J. Coffey et al. (eds.): The Cambridge Companion to Puritanism, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 24. Consúltese también P. Collinson: The Religion of the Protestants. The Church in English Society, Oxford, Clarendon Press, 1982.

80 P. Collinson: From Cranmer to Sancroft, Londres, Hambledon Continuum, 2006, p. 91; P. Lake: Moderate Puritans and the Elizabethan Church, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, p. 8.

81 P. Lake: «Anti-Puritanism. The Structure of a Prejudice», en K. Fincham y P. Lake (eds.): Religious Politics in Post-Reformation England, Woodbridge, The Boydell Press, 2006, p. 85.

82 V. Krause: Witchcraft, Demonology, and Confession in Early Modern France, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 9.

83 S. Collini: «The identity of Intellectual History», en R. Whatmore y B. Young (eds.): A Companion to Intellectual History, Oxford, Wiley Blackwell, 2016, pp. 10-11.

84 J. Pocock: Political Thought and History: Essays on Theory and Method, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 107-108.

85 J. W. Burrow: The Crisis of Reason. European Thought, 1848-1914, New Haven / Londres, Yale University Press, 2000, p. 67; B. Young: «Introduction», en R. Whatmore y B. Young (eds.), 2016, p. 3. P. Maniglier: «The Order of Things», en C. Falzon, T. O’Leary y J. Sawiki (eds.): A Companion to Foucault, Oxford, Wiley-Blackwell, 2013, p. 4.

86 Collini, 2016, p. 12.

87 M. Bloch: «Pour une histoire comparée des sociétés européennes», Revue de synthèse historique, 46, 1928, pp. 17.

88 F. Gilbert: «Intellectual History: Its Aims and Methods», Daedalus, 100(1), 1971, pp. 93-94.

89 M. Bajtin: La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rebelais, Madrid, Alianza Editorial, 1999; C. Ginzburg: El queso y los gusanos, Barcelona, Ediciones Península, 2011; J. E. Burucúa: Corderos y Elefantes, Buenos Aires, Madrid, Miño y Dávila, 2001, pp. 29-37.

90 N. García Canclini: Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Modernity, Mineápolis, University of Minnesota Press, 1995; S. Gruzinski: El pensamiento mestizo. Cultura amerindia y civilización del Renacimiento, Barcelona, Paidós, 2007.

91 R. Chartier: A história cultural entre prácticas e representaçoes, Lisboa, Difel, 2002, pp. 16-17.

92 C. Ginzburg: Mitos, Emblemas, Indicios. Morfología e Historia, Barcelona, Gedisa, 1994 (1989), p. 163.

93 C. Geertz: La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, p. 24.

94 A. Gramsci: Cuadernos de la cárcel, t. 1, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1999, pp. 151-152.

95 M. Weber: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Nueva York / Londres, Routledge, 2001 (1930), p. 121; M. Weber: ornia Press, 1978 (1968), pp. 212-301; J. Turner: The Institutional Order: Economy, Kinship, Religion, Polity, Law, and Education in Evolutionary and Comparative Perspective, Nueva York, Longman, 1997.

96 R. Williams: Culture and Society, 1780-1950, Nueva York, Anchor Books, 1960 (1958), pp. 283-303.

97 M. Foucault. El orden del discurso, Buenos Aires, Tusquets, 1992, pp. 22-24; M. Foucault: The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language, Nueva York, Pantheon Books, 1972, p. 95-96.

98 S. Greenblatt: Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare, Chicago, The Chicago University Press, 1980.

99 P. Burke y J. Carazo: «La nueva historia socio-cultural», Historia Social, 17, 1993, 111; F. A. Campagne: Homo Catholicus. Homo Superstitiosus: el discurso antisupersticioso en la España de los siglos XV a XVIII, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2002, pp. 21-23.

100 R. Koselleck y H. G. Gadamer: Historia y hermenéutica, Barcelona, Paidós, 1997, p. 91.

101 Campagne, 2002, pp. 24-31.

INTRODUCCIÓN

ENTRE EL FOLCLORE Y LA TEOLOGÍA: LA EVOLUCIÓN INTERNA DEL DISCURSO DEMONOLÓGICO INGLÉS

Las siguientes páginas fueron pensadas como una introducción al objeto de estudio central del presente libro: la demonología inglesa durante la modernidad temprana. Esta sección, sin embargo, no pretende agotarse en tareas descriptivas, sino que a lo largo de su extensión se plantearán interrogantes y ensayarán respuestas a partir de las cuales se construirán los argumentos de los capítulos subsiguientes, en los cuales, a su vez, aquellas se completarán definitivamente. El problema que da origen al presente capítulo es el de la evolución interna del discurso demonológico en Inglaterra. Como ocurrió en otras regiones de Europa entre los siglos XV y XVIII, aquel estuvo estrechamente ligado a las teorizaciones sobre (y en no pocas ocasiones la represión de) la brujería. En efecto, el marco cronológico general escogido (c. 1560-1648) lo refleja cabalmente: la fecha que da origen al continuum temporal está relacionada con la aparición de los panfletos que relataban los nacientes procesos judiciales por brujería en suelo inglés, mientras que la que lo clausura se vincula con la publicación de los tratados escritos para describir y justificar las persecuciones más severas de aquel crimen entre las ocurridas en ese reino, es decir, las que tuvieron lugar entre 1645-1647 en los condados de East Anglia. Ese siglo corto no solo contiene el inicio y el cenit del castigo de la brujería en Inglaterra, sino también, se planteará, el origen y la maduración teórica de sus fundamentos intelectuales. Es este punto el que interesa particularmente. Se intentará demostrar que durante ese periodo la demonología vernácula atravesó transformaciones considerables, caracterizadas por un desarrollo procesual de tipo acumulativo, en el que diferentes ideas, conceptos y componentes internos se fueron incorporando progresivamente, mientras que otros perdieron terreno de la misma manera. Este proceso, a su vez, habría redundado en una tendencia a la radicalización de sus postulados internos.

Esta sección, como el resto del libro, utilizará como fuentes principales diferentes tratados demonológicos académicos escritos por teólogos, clérigos, médicos o cazadores de brujos, de considerable densidad conceptual, y pensados para ser consumidos eminentemente por los sectores letrados de la sociedad. Son las transformaciones de las premisas y nociones en este este tipo de textos las que atenderemos. Sin embargo, en Inglaterra, esta rama de la literatura teológica, orientada a analizar la brujería encuadrada en las consideraciones sobre la relación de lo humano, lo divino y lo diabólico, no surgió ni se desarrolló en un vacío. Cuando aparecieron los primeros volúmenes en la década de 1580, la literatura popular sobre brujería –los mencionados panfletos judiciales, textos con una carga teórica poco pretenciosa, menos dependientes de los férreos contornos del dogma y orientados a un público más amplio que los tratados– llevaba veinte años de difusión y éxito entre la población inglesa letrada e iletrada. La relación entre las nociones demonológicas académicas y las folclóricas es crucial para los intereses del presente capítulo. Una de nuestras hipótesis señala que las primeras fueron escritas en un diálogo más o menos tenso con las ideas plasmadas y diseminadas en los libelos. El discurso demonológico inglés y su evolución interna durante el periodo señalado habría sido el resultado de la negociación entre las nociones teológicas de los tratados y las folclóricas de los panfletos. Las obras más tempranas (aquellas publicadas entre 1584 y 1608) rechazaron buena parte de la forma en que la literatura popular entendía la brujería, lo divino y lo diabólico. Mientras las narrativas pensadas para el público masivo se centraban en las capacidades del demonio para actuar en el mundo material, el carácter físico de su existencia e interacción con los seres humanos, y las capacidades mágicas de las brujas, las primeras obras doctas se caracterizaban por acentuar más el providencialismo, la absoluta dependencia del demonio respecto del permiso divino para actuar, la mente como su campo predilecto de acción, y la imposibilidad de las brujas de producir cualquier tipo de portento por encima del orden natural. Sin embargo, la tratadística posterior (los textos confeccionados entre 1616 y 1648), aun cuando mantuvo continuidades con las demonologías tempranas, se habría mostrado más permeable a incorporar ideas y elementos de los panfletos, aunque depurándolos y adaptándolos a un marco teológico ortodoxo y aceptable para la alta cultura teologal. De esta manera, en 1648, el discurso demonológico inglés habría completado su maduración y alcanzado su versión más radicalizada, resultado de más de medio siglo de circulación e influencia entre sustratos de ideas doctas y folclóricas.

DEMONOLOGÍA FOLCLÓRICA

Características de los panfletos

Entre la aprobación de la Witchcraft Act de 1563 –primera ley contra la brujería efectivamente aplicada por las autoridades judiciales– a comienzos del reinado de Isabel y la publicación de la primera demonología inglesa –The Discoverie of Witchcraft (1584) de Reginald Scot–, los habitantes de Inglaterra solo podían acceder a información y relatos sobre la brujería y sus vínculos con los demonios a través de los sermones predicados por los ministros en sus parroquias, la asistencia a los juicios contra brujos o los reportes sobre aquellos publicados en forma de panfletos o periódicos. Los dos primeros medios mencionados presentaban el inconveniente de la necesaria presencia física: quien no acudía a la iglesia no oía la prédica; quien no iba al litigio en la corte o a la ejecución de las sentencias no conocía las acciones de los supuestos hechiceros, ni las consecuencias de embarcarse en las acciones que solían practicar. Los panfletos, en cambio, registraban lo ocurrido en un juicio o una serie de juicios contra brujos; estaban diseñados para ser leídos o absorbidos por una audiencia popular, lo que los hacía accesibles a todos aquellos que no hubiesen sido testigos presenciales de este.1 Aquellos textos no fueron exclusivos de Inglaterra, constituyeron un tipo de publicación extendido a lo largo de territorios europeos durante la modernidad temprana, como Escocia, Alemania y Suecia, e incluso se tradujeron a diferentes lenguas para ser editados allende el territorio donde se imprimieron originalmente.2

Centrándonos específicamente en el caso inglés, estas impresiones, aunque con hiatos y ritmos irregulares de publicación, existieron durante toda la modernidad. Los ejemplares más antiguos que se conocen y conservan datan de 1566 (The examination and confession of certaine Wytches y The Examination of John Walsh), época en que el acuerdo religioso isabelino luchaba por hacerse efectivo, mientras que los más tardíos relataban los últimos juicios contra brujos a comienzos del decenio de 1710, momento en que la brujería agotaba sus capacidades para interpretar y explicar la realidad, así como para satisfacer las demandas de legitimación por parte de las nuevas prácticas políticas, decididamente divorciadas de concepciones sacrosantas del poder auspiciadas por entidades trascendentes.3 Durante ese siglo y medio, los panfletos tuvieron una considerable demanda en todo el reino. Llegaban a los compradores a partir de puestos de venta fijos en Londres, lugar en el que se imprimían, o por medio de vendedores ambulantes que recorrían la geografía inglesa llevando baladas, literatura ligera y noticias sobre sucesos extraños y sorprendentes a los rincones más retirados del reino.4 Su formato –generalmente octavos– y extensión –frecuentemente entre ocho y doce páginas– facilitaban su transporte.5 Además, su escaso coste –el precio oscilaba entre un penique y unos pocos chelines– garantizaba su accesibilidad a todos excepto a los más pobres.6 A su vez, a pesar de que David Cressy calculó que para el inicio del reinado de Isabel Tudor (1558) apenas el veinte por ciento de los hombres y el diez de las mujeres de los sectores rurales no eran analfabetos, la práctica frecuente de la lectura pública de textos –entre ellos los panfletos– como forma de esparcimiento e información garantizaba que su contenido no alcanzase únicamente a quienes podían pagarlos o a las minorías educadas, sino que también fuesen absorbidos por las mayorías que carecían de capacidades básicas para la comprensión de textos escritos.7

Entre mediados de la década de 1560 y comienzos de la de 1620 se concentra la mayor cantidad de panfletos sobre brujería –veinte en total–conservados de forma completa.8 Durante esos sesenta años, este tipo de publicaciones conoció un auge entre 1566 y 1595, periodo en el que tuvieron lugar más de la mitad de los procesos judiciales por hechicería registrados en el Home Circuit entre mediados del siglo XVI y los albores del XVIII.9 El apogeo estuvo seguido de una caída del registro de panfletos en los libros de la Company of Stationers en Londres hasta 1609, dos décadas caracterizadas por la caída sostenida en el número de juicios.10 Finalmente, entre 1612 y 1621, la impresión de narrativas de los casos judiciales de brujería atravesó una limitada primavera, seguida de un crudo invierno de más de veinte años sin publicaciones sobre esa temática orientadas al consumo popular.11 Durante la guerra civil, las acusaciones de magia nociva (maleficium) y demonismo fueron frecuentes entre ambos bandos; la brujería había vuelto a ser una herramienta eficaz para representar y resolver conflictos políticos y religiosos, lo que iniciaba un nuevo periodo de prosperidad para el género.12

A lo largo de las décadas que conforman el marco cronológico de la presente monografía, el modo de reportar los casos de brujería atravesó cambios; la organización interna, el tipo de información que contenían o las formas de narrar no se mantuvieron estáticas. Hasta 1590, los panfletos fueron fundamentalmente una reproducción de documentos legales, tanto los producidos en la etapa previa al juicio como aquellos confeccionados durante su duración.13 Cuando una comunidad sospechaba que uno de sus miembros practicaba brujería, la(s) victima(s) acudía(n) al magistrado local (justice of the peace), quien la(s) interrogaba acerca de lo sucedido. Ese intercambio era registrado por un secretario (clerk) en un documento conocido como information. Una vez finalizada esta instancia, las autoridades citaban a la(s) persona(s) acusada(s) y la(s) interrogaba(n) con referencia a los testimonios recientemente vertidos en su contra. Esta interpelación legal era anotada por el propio secretario, dando origen a otro escrito conocido como examination.14 Según la información obtenida por el magistrado durante su intercambio con la(s) sospechosa(s), esta(s) era(n) recluida(s) en prisión hasta que los jueces de las Assize Courts llegaran al condado desde Londres para impartir justicia.15 Si el caso era considerado valido por el jurado, la acusación formal producida durante el juicio (indictment) era construida por otro notario a partir de los dos documentos anteriores al juicio recién mencionados. Lo que allí fuera incluido constituía los cargos sobre los cuales se procedería a juzgar a los reos.16 Los panfletos estaban confeccionados a partir de versiones más o menos editadas y abreviadas de todos los documentos legales mencionados hasta aquí. Era frecuente, también, que el autor del libelo hubiese presenciado el juicio o utilizase como fuente de lo ocurrido allí a testigos presenciales. Estas percepciones, propias o ajenas, también eran incorporadas en los textos.17

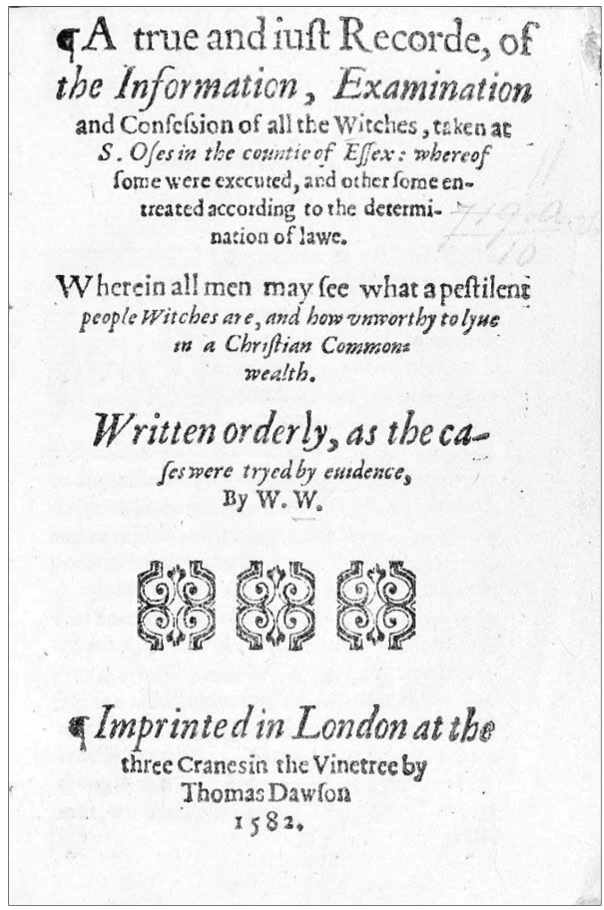

En los panfletos del periodo era predominante, pues, la reproducción de textos legales con la intención de lograr un acercamiento a los hechos a partir de pruebas documentales, algo que la portada de A true and just Recorde (1582), sobre el célebre juicio a las brujas de Saint Osyth, reconocía abiertamente: «un reporte justo y verdadero sobre la información, examinación y confesión de todas las brujas, tomado en Saint Osyth, condado de Essex, donde algunas fueron ejecutadas y otras tratadas de acuerdo a lo que dicta la ley».18 Aquello que se informaba refería permanentemente a lo declarado por testigos, víctimas y acusados en diferentes instancias del proceso judicial. Era fundamental reflejar el carácter objetivo, expeditivo, certero y legítimo de aquel. El veredicto, se pretendía demostrar, era el resultado del perfecto funcionamiento de una maquinaria judicial infalible.19

Portada del panfleto A true and just Recorde (1582).

Por otra parte, hasta 1590, los panfletos se centraban en la figura de la bruja y solían basarse en la idea de que el maleficium era una venganza que ocurría como respuesta a una ofensa recibida, lo que acababa por depositar parte de la responsabilidad de lo ocurrido en el comportamiento inicial de la víctima. Existían distintos tipos de agravios sufridos por las brujas. El más frecuente era la caridad negada, reflejada, por ejemplo, en la confesión de Elizabeth Francis en A detection of damnable driftes (1579): «ella le dijo que la esposa de Poole se negó a darle levadura y que debido a eso deseaba que ese espíritu la atormentara».20 También podía ser una defraudación moral, como la sufrida por la misma mujer años antes y registrada en The Examination of certaine Wytches (1566): «cuando Andrew se aprovechó de ella y luego se negó a casarse, la mujer ordenó a Sathan que destruyera sus bienes (...) y sin estar aún satisfecha, le solicitó que tocara su cuerpo (...) tras lo cual murió».21 Finalmente, podía ser la respuesta a un perjuicio económico, como el que el padrastro de Elleine Smith quiso provocarle al reclamarle el dinero de una herencia sobre el cual no tenía derecho, lo que acabó en su muerte tras una dolorosa agonía.22

Luego de 1590, el género cambió varias de las características que había tenido durante las tres décadas previas. Los libelos abandonaron la orientación documental en beneficio de una narración desarrollada en tercera persona que relataba hechos ocurridos fuera de las salas de interrogatorios y los tribunales. Se pasó de reproducir juicios a narrar episodios de brujería. A su vez, el foco no eran ya las brujas, sino sus víctimas y la experiencia de sufrimiento que atravesaron a partir de la perversidad sin límite de las primeras. Los maleficia eran ahora la muestra de la injustificada maldad de quien lo cometió, no una respuesta a una ofensa. Relacionado con esto, después de 1590, en la mayoría de los casos descritos en la literatura de consumo popular, los damnificados eran miembros de la gentry o la nobleza, mientras que anteriormente la acusada y el acusador pertenecían más o menos al mismo estrato social.23 The Most Strange and Admirable Discoverie of the Three Witches of Warboys (1593), libelo en el que las hijas del gentleman John Throckmorton sufrieron años de posesiones diabólicas a causa de los hechizos de Alice Samuel, su esposo John y su hija Agnes, todos miembros de una familia de labradores empobrecidos y dependientes de los Throckmorton, es un adecuado exponente de todos los cambios mencionados.24

LOS PANFLETOS COMO FUENTES HISTÓRICAS Y FOLCLÓRICAS

A partir de la descripción de las características de los documentos escogidos, resulta imperioso evaluar sus limitaciones a la hora de ser utilizados por los historiadores. Ello será abordado a partir de dos cuestiones: su pertinencia para conocer cómo tuvieron lugar los crímenes que allí se relatan y su eficacia como medio para acceder a las concepciones demonológicas populares/folclóricas.

Marion Gibson es la investigadora que abordó con mayor profundidad el primer problema. En sus dos libros dedicados a analizar los panfletos, la historiadora estadounidense destacó que al leer narrativas sobre brujería es necesario no confundir la representación con la realidad. Este tipo de fuentes es una interpretación de los eventos: no solo los transmitían, sino que los representaban.25 Esta afirmación está íntimamente ligada con la forma en que el contenido de los panfletos era «construido». En el caso de aquellos organizados como reproducción de documentos legales, el problema radica en el modo en que estos fueron confeccionados. Las informations y las examinations no eran registros verbatim de lo declarado por víctimas y acusados, sino la edición que sobre ello realizaban los notarios que colaboraban con los magistrados locales. Por otra parte, aquello que los denunciantes exponían era parcialmente provocado por las preguntas del juez. Las informations no eran un registro fidedigno del problema que había llevado a una persona a denunciarse como víctima de brujería, sino el resultado de un interrogatorio diseñado por quien lo llevaba a cabo con el objetivo de provocar respuestas que pudiesen ser utilizadas como pruebas durante el juicio.26 De hecho, las preguntas no eran anotadas, lo único que se registraban eran las devoluciones de los interrogados con el fin de generar la impresión de un relato monocorde y monolítico. Un proceso similar ocurría con las declaraciones de los sospechados de brujería. Sus confesiones eran extraídas bajo presión –aunque no bajo tortura, ilegal en Inglaterra para este tipo de crímenes– por magistrados ansiosos por modelar las exposiciones para hacer de ellas instrumentos jurídicos apropiados para producir una condena. A su vez, los sospechosos podían declarar a partir de sus propias ideas sobre la brujería, lo que creían que el juez quería oír, lo que sus conocidos les recomendaron que dijeran o lo que ellos mismos sabían por medio de los libelos que otros habían dicho en una situación similar.27 Lo que las examinations buscaban reflejar era, nuevamente, una narración sin fisuras, confesiones «transparentes» de individuos que abiertamente reconocían su falta, y donde los «hechos» se imponían por su propio peso sin necesidad de utilizar adjetivos o calificar lo acontecido. Sin embargo, lo que allí puede leerse es el resultado de tensiones y conflictos, un diálogo a veces directo y en ocasiones indirecto entre el juez, la bruja y la víctima, redactado finalmente por un notario. Estos documentos, editados y adaptados a determinados intereses de principio a fin, a su vez, eran recortados por los panfleteros (que con frecuencia agregaban al recuento lo que ellos o personas de su confianza observaron como testigos presenciales durante el juicio) a quienes solo podríamos considerar los autores exclusivos de los textos si no tuviéramos en cuenta todo el proceso recién mencionado. Una última operación de edición correspondía al editor y al imprentero: el primero por darle una revisión final al texto acercado por el autor y el segundo por adaptar el manuscrito a las necesidades espaciales del formato impreso.28 Las diferentes capas de voces que se iban superponiendo en el proceso de construcción de los libelos implican una alerta para los historiadores que –aceptando la propuesta de jueces, notarios y panfleteros– pretendan considerarlos reportes objetivos de acontecimientos fácticos.29