- -

- 100%

- +

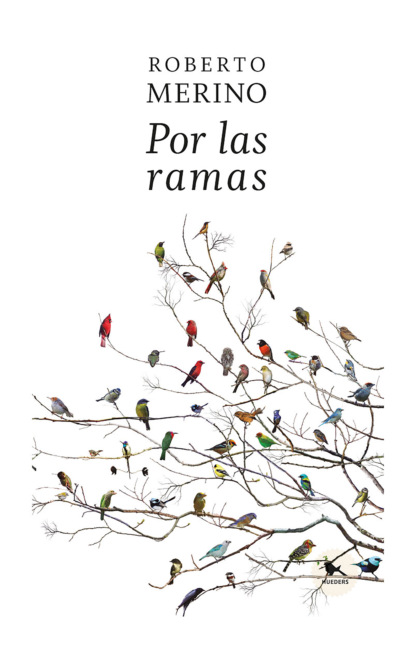

Por las ramas

Roberto Merino

© Editorial Hueders

© Roberto Merino

Primera edición: agosto de 2018

ISBN edición impresa 978-956-365-087-7

ISBN edición digital 978-956-365-178-2

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida

sin la autorización de los editores.

Diseño: Catalina Porzio

Imagen de portada y fotografías: Carlos Bogni

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

www.hueders.cl | contacto@hueders.cl

SANTIAGO DE CHILE

PRÓLOGO

De los profesores que me tocaron en la universidad a fines de los años 70, recuerdo con afecto intelectual a aquellos que eran criticados por irse por las ramas. Esto significaba que para ellos era fácil desviarse del tema planteado y luego irse perdiendo en sus ilimitadas conexiones. De esta manera podían, por ejemplo, empezar hablando de Ibsen y terminar con Bernardo O’Higgins.

A mí esa modalidad me mantenía despierto, probablemente porque me producía la sensación de asistir a un proceso de pensamiento, a un ensayo oral. Me daba cuenta de que los elementos que articulan una digresión siempre son impredecibles y a la vez pertinentes.

No estamos hablando de una simple metáfora que opera por analogía. En el caso del pensamiento –y su espejismo, la escritura– la ramificación parece ser una figura estructurante. Hay otras, por cierto, como la visión de túnel o la superposición en la experiencia de categorías distantes en la realidad, pero tengo la impresión de que el impulso literario se articula por extensión como si finalmente todos nuestros esfuerzos estuvieran orientados a develar mapas inminentes.

Entonces, irse por las ramas tiene que ver, en primera instancia, con la digresión, ese modelo que está en el origen del ensayo y de su derivado, la crónica. Pero al margen de estas consideraciones, las ramas mismas, las reales, son también una especie de refugio ideal, un lugar de ocultamiento y observación particularmente propiciado por los niños (justo en esa franja de edad anterior a que el conocimiento del amor les acelere el pulso y el paso por el mundo). Uno no es nadie cuando gasta las horas sumergido en las abovedadas alturas de los árboles. Juega simplemente a estar ahí, como un maestro zen de patio santiaguino. Su propio nombre, su misma cara no son aún motivos de cuestionamiento. Uno es casi un animal a quien a cierta hora llaman a comer o a ducharse.

Ramas prendidas de flores, ramas oxidadas, ramas petrificadas, ramas de plomo en la semiopacidad de unos vitrales, ramas espesas que tamizan la luz del poniente en el Parque Forestal, ramas desmañadas de palmeras frente a mi ventana, ramas del ilang-ilang en la tumba de Rodrigo Lira que es tributario de los ilang-ilang de Cristián Huneeus, ramas de ombúes, de paulonias, de olivos de bohemia, de ceibas, ramas del acer japonicum del viejo Pedagógico, hacia el cual la profesora Olga Lolas nos instaba a avanzar mentalmente para vivir un “encuentro interior”.

Uno de los inventos benéficos del ecoturismo han sido esas pasarelas que –destinadas a la observación de pájaros– se internan en las copas de los árboles y permiten pasear a una altura desacostumbrada. Las hay en Huilo-Huilo y en Dinamarca. En todos los casos restituyen la atávica condición del observador emboscado. Se trata de un tipo de experiencia que une la fantasía infantil a la seriedad epistemológica.

Las crónicas reunidas en este libro son sobre el paisaje tal como puede considerarlo el habitante de las ciudades: como una dimensión de la memoria, de lo segmentado, de lo fronterizo, de lo distante. Muchas veces no hay ni siquiera proximidad real con los paisajes o los animales de los que se habla sino que se los ha tomado de documentales de la televisión. Si a alguien está dedicada esta compilación es al puma Santiago, que perdido en la ciudad hace unos años, tras una cadena de infortunios pudo huir de sus captores y regresar a la cordillera por la ribera del río Mapocho, en dirección opuesta a la de la corriente.

Roberto Merino

NOTA DE EDICIÓN

Roberto Merino contó una vez que había visto subir a un perro, cual humano, en un paradero en la Alameda. Un perro decidido en todos los aspectos, como una persona consciente de los horarios para ir trabajar y cumplir con su rutina semanal. Se bajó en el paradero de la Biblioteca Nacional, con más seguridad aún. Ese acontecimiento se transformó en una crónica y forma parte de esta antología. En fin, si pudiésemos resumir: animales y paisajes son la línea temática de esta particular antología. No solo paisajes y urbanidad (que es lo que ha armado y observado Merino desde hace muchos años y ha creado una obra inmensa de los recovecos de Santiago). Aquí hay una naturaleza primitiva, animales y sus descripciones y comportamientos particulares. El autor y sus fijaciones con el mar, los árboles, lo brutal de la inmensidad de una montaña, del silencio y de lo bestial. Roberto Merino sigue demostrando su contemplación en estos textos reunidos con mucha minuciosidad. El “yo” autor predomina, pero mucho más las imágenes y el paisaje.

¿Por qué este libro? Porque es notoriamente diferente a las antologías ya existentes. Nuestra cercanía con la literatura e interés en la naturaleza, manifestada tanto como paisaje y animalidad, fueron la razón para comenzar esta recopilación de crónicas, que en su mayoría provienen de las publicaciones hechas en el diario Las Últimas Noticias (llamadas Pistas Resbaladizas) y en El Mercurio. Este libro es un oleaje que va tomando esos temas y los integra como si la antología pudiese leerse como una gran crónica.

El título, Por las ramas, es lo que el autor hace siempre en su obra o en una conversación informal, es también lo que el autor admiró en el ámbito pedagógico y en los diferentes tipos de discursos. Se va por las ramas y oscila como lo hacen elementos de la naturaleza: el mar y su oleaje, los árboles y la dirección de sus movimientos provocados por el viento, y porque los árboles se ramifican hacia lados inesperados.

María Cecilia Gajardo

Luz María Astudillo

Abril, 2018.

Por las ramas

EL DERECHO A ALETEO

A través de los siglos, los pájaros han sido compañeros inevitables de nuestros pasos terrenales. Generalmente han sido asociados a la imagen del alma, cuando no se les han adjudicado capacidades agoreras. Como la corneja medieval, el tuetué de los mapuches anuncia mala o buena fortuna según largue el canto a la derecha o la izquierda del interesado.

Hay veces en que las criaturas del cielo son recibidas como emisarios del infierno. En el campo, la aparición de cierto pájaro nocturno se entiende como una visita del mismísimo diablo. Para conjurar su abominable proximidad hay que decirle: “Vuelve mañana por un queso”. Cuando Hitchcok filmó Los pájaros le dio forma a un miedo inoculado en la retina humana desde la noche de los tiempos: miedo a las “fuerzas en disolución, pululantes, inquietas, indeterminadas, rotas”, como los avechuchos de la leyenda de Hércules. De ahí la desapacible eficacia de la película.

Hay individuos que se asustan mucho con las palomas, sobre todo cuando se presentan en grupos numerosos. Creen que estos pájaros ocultan pésimas intenciones. Hace poco aparecieron legiones de palomas envenenadas en un sector del Río Mapocho. El Racumin mezclado con pan remojado ha hermanado muchas veces el destino de palomas y de ratones, con quienes se las identifica a menudo (por algo las llaman “ratones con alas”). Sin embargo, hay quienes las recomiendan al horno.

Las pobres palomas –sus patas casi siempre están hechas unas lástimas– no hacen más que tratar de subsistir a su manera, como todo el mundo. Duermen en los fríos intersticios de iglesias y de edificios viejos, y le dan un poco de alegría al mediodía del jubilado en la plaza de Armas. Son rutinarias, puntuales: Clotario Blest recibía –por la mañana y por la tarde– la visita de una bandada en el primer patio de su casa, y Enrique Lihn alimentaba diariamente a una familia de palomas en la ventana de su departamento. Había descubierto una de deplorable conducta: no comía, ocupada en no dejar comer a las demás. Lihn trataba de alejarla a cachetadas.

Aunque se han detectado en la isla Robinson Crusoe y en Chañaral –en estado silvestre– las palomas comunes son sobre todo allegadas de las ciudades, y deambulan con la mayor confianza entre zapatos y automóviles en marcha. Tanto o más urbanos son los gorriones –passer domesticus–, prodigios de adaptación al medio. Es más: los hay específicamente centreros. Con saltos rústicos y veloces se desplazan sobre los adocretos del Paseo Ahumada para disputarse al vuelo las migajas de los barquillos que se desprenden de la boca de la gente. A las parsimoniosas palomas les ganan invariablemente en la competencia cuerpo a cuerpo por una miga de pan duro o un envoltorio de helados. Nadie quiere mucho a los gorriones, pues recuerdan a personas pechadoras y desagradables. Parece que antes de 1904 no existían en Santiago: en esa fecha los trajo Alberto Cousiño, para compensar sus nostalgias parisinas.

A veces los gorriones pagan sus culpas en vida: deporte predilecto de niños malos es amarrarlos de una pata a un hilo largo y encumbrarlos como si fueran volantines. Las palomas también son con frecuencia sacrificadas al ídolo de la crueldad infantil. En una escena de la película El largo viaje –de Patricio Kaulen– se ve a una de estas aves sujeta a una estaca mientras un grupo de pelusones la despaturra a hondazos.

Zorzales, queltehues y tiuques conviven también en el espacio aéreo santiaguino, pero jilgueros, chincoles y picaflores han raleado mucho en el último tiempo. Estos últimos –que los indígenas llamaron pínguedas– son capaces de maravillar a cualquier espíritu bien dispuesto (un poeta británico habló de “the glory of the hurnmingbird”). Aún se dejan ver de vez en cuando en jardines de Ñuñoa o de Las Condes. En ocasiones ejecutan naderías que son verdaderas proezas, como perseguir una gota de agua en su caída, succionándola. En Chile los hubo desde siempre. Alonso de Ovalle –que en sus clasificaciones de pájaros incluía a las mariposas– dice que el cuerpecito del picaflor “será poco más de una almendra”, y que su pico “cuando está cerrado no se diferencia de una aguja de coser”. El padre Rosales, en tanto –que consideraba pájaros a los murciélagos– nos ha dejado inestimables observaciones de las costumbres del picaflor. Escribe en su Historia general, a fines del siglo XVII: “Marchitas ya del todo las flores y en sintiendo las primeras asperezas del invierno, cosa singular: se retira a las concavidades de los árboles y en ellas se sepulta y adormece con tan gran suspensión de los sentidos, que parece muerto”.

El tiuque es una de las pocas aves de rapiña que se aventuran por los borrosos cielos santiaguinos. Su graznido anuncia lluvia, y en los días tormentosos se lo ve dando vueltas en círculo a gran altura, para gran conmoción de las palomas. Antiguamente, se sospechaba que su carne iba a parar a los “sánguches de ave” que se expendían a los viajeros que viajaban a Melipilla. De cualquier modo, se trata de un pajarraco hermoso, de plumas café rojizas y amarillentas y de cola jaspeada. Hace soberanía en casi todo el territorio nacional, y en los campos sigue el desplazamiento de los arados, probablemente a la espera de lombrices o bichos damnificados por la remoción de la tierra. No hay que confundirlo con el traro, especie de halcón no habido en las ciudades, a pesar de que la capitalina calle Santa Elena se llamó alguna vez Callejón del Traro, sepa Dios por qué.

El chuncho o búho es suficientemente conocido por su triste papel en el infortunio humano. Está en todas partes, con enloquecidos ojos insomnes, presto a lanzar su gemido avisador. Uno de los incendios de la Iglesia de la Compañía –anterior al definitivo– se produjo cuando unos colegiales del Instituto Nacional soltaron un chuncho en llamas, que fue a posarse al campanario del templo.

Los benéficos queltehues, por su parte, insisten en establecer sus colonias de nidos en segmentos urbanos, donde quiera encuentren un espacio abierto y ojalá húmedo. Los hay en el costado del Estadio Nacional, en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, en Manquehue con Kennedy y –hasta hace un par de años– en pleno centro, en un eriazo que hubo en Santo Domingo y Teatinos. Criatura eminentemente alharaca, eleva el vuelo y grita hasta desgañitarse cada vez que un extraño se aproxima a sus dominios. Tanto es así que en muchos fundos son aún utilizados como una suerte de timbres vivientes. También atacan a los intrusos con sus espolones, en vuelo rasante. Y otra cosa: en tiempos lluviosos su canto se interpreta como señal de que parará de llover.

Habitantes relativamente recientes de la ciudad son las gaviotas. Llegan remontando el Maipo y luego el Mapocho a merced de las corrientes de aire, en busca de comida y calor. Ahí se las ve, en las cercanías de los inmundos desagües, en la Estación Mapocho y en Pedro de Valdivia Norte, al acecho de cuanta porquería les ofrezcan las aguas mapochinas.

Los chincoles son aves de inclinaciones canoras. Así como en el silbido de la diuca los privilegiados de oído creen escuchar la expresión “tres chauchas y un diez”, en el del chincol descifran “¿ha visto a mi tío Agustín?”. Nobles, pero tímidos, los chincoles han sido corridos por los desafinados gorriones, verdaderos “gurkas” del universo ornitológico.

Con su penachete ornamental, amenizaban mucho las mañanas dominicales de los santiaguinos de antes. Lo mismo los jilgueros: aves domesticables –pueden compartir jaula con los canarios–, de plumaje verdoso y gorjeos melódicos. La inglesa María Graham escuchó cerca de Santiago –por 1822– esta melancólica tonada: Llora el ave su orfandad / mirando a su dueño ausente. / El jilguerillo inocente/llora su cautividad.

Gabriel Lafond de Lurcy, viajero francés que nos visitó algunos años antes que la Graham, asistió a una peculiar cacería a tres leguas de Santiago. De su relato inferimos que por entonces no solo había gran abundancia de torcazas y tórtolas, sino que también de tordos, papagayos verdes y loros. “Estos loros –escribe De Lurcy– tienen la vida muy dura y, cuando se dispara, aquellos que están heridos forman una algarabía de gritos espantosa”. Llama la atención, finalmente, el comportamiento de uno de los cazadores de la partida –un dentista de apellido Carré–: se pasó todo el tiempo recitando epigramas y gastó sus municiones no en disparar, sino en cambiárselas por pájaros a unos huasos de las inmediaciones.

[1997]

TRES CAMIONADAS DE PALOMAS

Cualquier observador atento habrá notado que en la esquina de Merced con Estado subsiste una extraña edificación de hierro y de vidrio, abarrotada de conjeturas arquitectónicas.

Inicialmente (1892) el edificio se llamó Comercial Edwards y perteneció a una señora Jaraquemada. Corresponde a un tipo de construcción prefabricada que tuvo su auge en la segunda mitad del pasado siglo. Por un motivo u otro se ha salvado de la acaballada picota santiaguina. La farmacia Benljerodt estuvo ahí durante décadas, proveyendo a nuestros abuelos de Cafrenales, Pilules Orientales, Específicos Benguria, Vitalmín Vitaminado y otras extravagancias. De un día para otro, la socorrida botica se diluyó en la noche de los tiempos. Una sucursal de la cadena Santos –“el santito de su economía”– se estableció fugazmente en su lugar, antes de la quiebra, con su llamativa pirámide de tarros de Leche Nido.

Al margen de la digresión farmacéutica, interesa el arquitecto: su nombre es Eugenio Joannon. El destino quiso que abandonara su Francia natal antes de cumplir los treinta años para embarcarse a Chile. El presidente Balmaceda –avalado por la fortaleza del peso– trajo por esos días a “una pléyade” de jóvenes arquitectos europeos para que se hicieran cargo de la modernización de la ciudad. Neut y Doyere vinieron en la hornada.

Joannon llegó por tres años y se quedó hasta su muerte, a los setenta y cuatro. Esto, a pesar de que su contrato fue caducado el mismo día en que Balmaceda se descargaba un balazo en la sede de la legación argentina. En Chile se casó dos veces. Primero con Clarisa Krell, joven alemana que conoció en el viaje de venida, y de la cual enviudó al poco tiempo; y luego con Rebeca Infante Gana, con quien dejó una larga familia de arquitectos.

Las palomas –tradicional o majaderamente vinculadas a la paz– tienen peculiaridades perturbadoras. Por de pronto, su cabeza y su cuerpo no funcionan con la coordinación del resto de los mortales. Obsérveselas cuando caminan con su habitual parsimonia: la cabeza se les adelanta o se les atrasa y deben hacer constantemente movimientos de ajuste. Hay personas que tienen con ellas fijaciones psicoanalíticas. Dicen que suelen anidar gusanos en la corteza cerebral.

Al revisar hace poco los pisos superiores del edificio de la farmacia Bentjerodt para su remodelación, los obreros encontraron un cementerio de palomas. Sea como fueren los ritos fúnebres de estas aves urbanas, durante una veintena de años habían usado el edificio de Joannon para morir. El poeta Cristóbal Joannon, bisnieto de don Eugenio, anduvo investigando el caso. Solo pudo averiguar la medida exacta de palomas muertas que hubo que extraer del entretecho: tres camionadas.

Muy de su época, Joannon fue un arquitecto-ingeniero ecléctico. Sus obras tienen elementos barrocos, neogóticos, renacentistas. Defendió por escrito la utilización del hormigón armado en Chile a pesar del derrumbe de la Casa Prá, en 1904, en plena construcción. Escribió también un texto extraño (Nociones de biología y psicología), dedicado en parte “a mis hijos, cuando hayan alcanzado la edad varonil”.

De las numerosas edificaciones proyectadas por Eugenio Joannon, muchas quedan aún en pie. Destacan la iglesia de Santa Filomena, en el Barrio Bellavista; la parroquia de Ñu-ñoa, frente a la plaza homónima; la impresionante comunidad de las Hermanitas de los Pobres, en la calle Carmen; y la casa de la familia Ochagavía, en San Ignacio y Alameda.

[1997]

CANCHAS Y GALLOS

He estado pensando en canchas de fútbol. Yo solía ocupar la del Pedagógico en los dos años en que estudié en ese lugar. Fines de los setenta comienzos de los ochenta. La gente que me interesaba se congregaba o dispersaba en esa cancha, junto a una cerca de madera o por los deslindes del fondo donde el pasto seco crecía lo bastante como para que uno, al tirarse de guata al suelo, desapareciera de la vista de los profesores de cuyas clases nos ausentábamos. Cosas áridas de lingüística, de gramática sincrónica. Parafraseando a Borges, alguien, mientras aspiraba una cola, decía “lo supieron los arduos alumnos de Rabanales”, que éramos nosotros, los porros.

Rabanales era una eminencia, un tipo precedido por la autoría de muchos papers, apostillas, distinciones, publicaciones que para el común de la gente no aportaban más que una carga adicional de palabras. Yo tenía diecisiete años y las revistas académicas me fascinaban cuando las hojeaba con libertad y las detestaba cuando debía estudiarlas y tomarlas en serio. Recuerdo a Rodrigo Lira a la salida del casino alegando indignado por el tipo de investigaciones que aparecían en ellas, según él consagradas a temas como “el censo de las pulgas en el caballo de Pedro de Valdivia”. Otro compañero, J.L. Marré, reclamaba haber entrado a estudiar Literatura y haberse encontrado con Lógica I, Lógica II y Lógica III. El volumen de su voz y el volumen de sus globos oculares crecían proporcionalmente a esta enumeración.

Pero me desvío del tema: las canchas, que introducen en los recintos o en el paisaje la idea de libertad y a la vez las misteriosas huellas de un rito geométrico: esas líneas de cal que parecen trazar la perfección de una idea y que regulan una dinámica totalmente azarosa, la de la pichanga misma, los pases en profundidad, los desbordes por la línea, los contragolpes, los off-side, las “toletoles”.

Una de las alegrías nunca totalmente procesadas de mi vida se dio la tarde en que mi papá me llevó a la cancha del Estadio Nacional vacío. Fue esa clase de alegrías que de tan grandes dejan a los niños tristes, sin aliento. No sé cómo mi papá consiguió que nos dejaran entrar, el hecho es que en un primer momento quedé paralizado, luego corrí hacia el arco norte y me di tres vueltas de carnero. Quedé con manchas verdes de pasto en los bluyines. Y sentado cerca del semicírculo del área grande trataba de dimensionar un gol que fue muy famoso, el de Elson Beiruth contra Unión Española en 1970, un taponazo feroz desde mucha distancia, que la revista Estadio –si no estoy ficcionando la memoria–publicó en una secuencia gráfica.

En fin. No sé por qué me puse a hablar de todo esto. Creo que son las ganas de subirme a un bus interurbano en una tarde nublada y mandarme a cambiar a Viña –el único lugar que se me ocurre para huir de mi entorno– e ir mirando desde la ventana cómo la ciudad se va disgregando en bloques de edificios, campos vacíos, arboledas lejanas y esas canchas de fútbol que aparecen de vez en cuando, donde se alcanza a divisar un partido con árbitro y público, y –dada la velocidad de nuestro desplazamiento– apenas una o dos jugadas, un foul, un tiro libre o un cabezazo intrascendente.

[6 de junio de 2016]

SUEÑOS Y PÁJAROS

Los japoneses han sido sabios al construir en medio de la ciudad esas cámaras para el sueño transitorio de los transeúntes. Es cierto, en todo caso, que esos huecos, por tecnológicos que sean, se parecen demasiado a los nichos de los cementerios, donde el sueño de los usuarios es a perpetuidad.

Se ha dicho que se trata de un síntoma de una vida deshumanizada. Es posible, pero es una solución a un problema específico, en medio de un mundo donde abundan las denuncias y las soluciones escasean.

Por angas o por mangas, en las grandes ciudades no es fácil cumplir con las expectativas del cuerpo y del alma en relación a las horas de sueño. Siempre hay algo: preocupaciones de última hora, camiones de la basura con sus motores en suspensión, sirenas de incendio, el grito de un imbécil, portazos secos en los pasillos acústicos de los edificios. Y está también la vida social: las invitaciones a comidas extensas, en barrios apartados, con tragos y tópicos del estribo excesivamente prolongados.

La siesta, esa institución española que cortaba el día en dos tandas, ha sido severamente erradicada entre nosotros, pero como los ríos que al desbordarse toman sus viejos cauces, su necesidad atávica nos presiona todos los días a esa hora imprecisa y vaciada que se denomina “después de almuerzo”. En la Colonia, según Vicuña Mackenna, a la hora de la siesta solo se veían por las calles de Santiago a los perros “y a los locos ingleses”.

Uno de los pocos enemigos que he vencido en mi vida ha sido el insomnio, después de meses de batallas perdidas. Ahora ni siquiera alcanzo a retener las palabras de Matías del Río en el noticiario de la medianoche: a los dos minutos la realidad televisiva se me transforma en una majamama de sentidos cruzados, sobre cuya superficie empiezan a aflorar como borbotones las imágenes de la memoria remota, y eso es ya, de por sí, el benéfico, anhelado y profundo sueño.

Se sabe igualmente que los japoneses ponen en los árboles de los parques grabaciones de cantos de pájaros, los pájaros que la vida multitudinaria y ruidosa ha correteado. Sin duda es también una solución a un problema específico: una movida que une el pragmatismo a la melancolía.