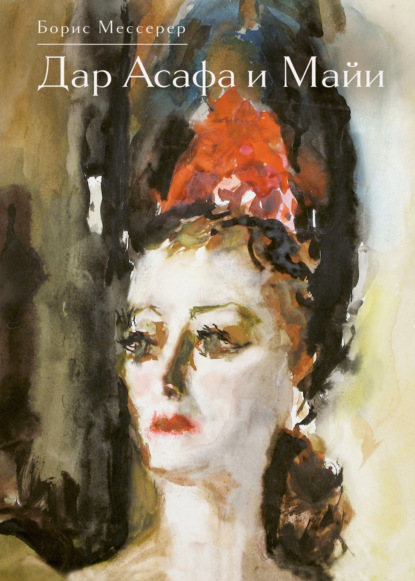

Дар Асафа и Майи

- -

- 100%

- +

© Мессерер Б. А., текст, фотографии, иллюстрации, 2025

© Барметова И. Н., состав, 2025

© Логвинов М. М, фотографии, 2025

© ООО «Издательство АЗБУКА», 2025

КоЛибри®

Майя Плисецкая, Асаф Мессерер. Класс Асафа Мессерера. Середина 1970-х

Вступление

Дар Асафа и Майи – это путь двух выдающихся деятелей балета Майи Плисецкой и Асафа Мессерера в поисках и обретении своего языка пластики, языка танца, которым потом они щедро, без остатка, одарили искусство балета.

Дар Майи полностью раскрылся в синтезе танца, музыки и великой литературы. Дар Плисецкой и в ее непреклонном характере: не растерять в мелочах свой талант, свершиться до конца, несмотря на ожесточенное сопротивление внешних сил, обстоятельств жизни, прессинга власти, интриг, предательств… Неистовое упорство – всё или ничего. В этом суть неповторимой судьбы Майи.

Мне было ниспослано свыше прочувствовать ее характер, манеру утверждаться и бороться при любых обстоятельствах. Майя Плисецкая обладала великой несхожестью с традиционным – эфемерным, бестелесным образом балерины. Своей неординарной красотой, непримиримым характером она разрушала шаблоны и трафареты в балете, жизни, – везде!

В своих вспышках воспоминаний я лишь пытался передать то магическое, духовное соприкосновение, соединение, которое всегда присутствовало между балериной и художником – между мной и Майей. Она обладала еще и даром увидеть в другом что-то потаенное, то, из чего может произрасти творческое начало. Такое случилось и со мной: Майя легкой рукой балерины в начале юношеского становления подтолкнула меня на путь художника. А потом этот художник стал свидетелем и участником создания великого балета «Кармен-сюита». Балета, с которого начался уникальный «театр» Плисецкой и Щедрина.

Дар Асафа воплотился в виртуозной самобытной манере танца, в работе балетмейстера и блистательного мастера-педагога, на класс к которому ходили и Галина Уланова, и Майя Плисецкая, многие-многие годы уже будучи примами Большого театра. Дар Асафа ярко проявился в становлении русского балета, почти сто лет назад он стал вопреки всему преобразовывать балет не только своим виртуозным владением техникой танца, но и даром вкладывать в танец драматургический смысл; соединять движение тела-эмоции-мысли в единое целое. В балете он был созвучен исканиям Мейерхольда в театре, его знаменитой биомеханике.

Но одно из главных действ, свершенных Асафом Мессерером, – «прорыв неизвестного» между СССР и Западом – открытие советского балета парижскому зрителю и легендам императорского русского балета – Матильде Кшесинской, Ольге Преображенской, Любови Егоровой. Первые гастроли в Париж в 1933 году, и впервые европейский зритель, пресса и балетная элита заговорили о чуде рождения новой русской культуры балета.

Обо всем этом «по праву любви» – и в силу своих возможностей я осмелился поделиться с взыскательным читателем.

Когда-то в книге по изобразительному искусству я прочел о потрясении от картин одного английского художника, которое испытал один русский зритель. Художника звали Уильям Тернер. А зрителем был ученый, специалист по физиологии растений Климент Аркадьевич Тимирязев. Будучи в Англии, он попал на вернисаж великого художника. Тимирязев на всю жизнь остался завороженным морскими пейзажами Тернера, предшественника импрессионистов. В ту эпоху Тернер был совершенно неизвестен русскому зрителю. Ученый посчитал нужным, просто необходимым, поделиться своими, пусть не профессиональными, но мощными по эмоциональному накалу впечатлениями от живописи мастера с русской художественной общественностью. Так появился первый отклик на живопись Тернера, написанный на русском языке естествоиспытателем Тимирязевым, – не по праву искусствоведа, а, как он точно заметил, по праву любви к искусству.

Конечно, я не провожу никакой аналогии, не сравниваю эту свою скромную работу с просветительской деятельностью великого ученого, но его идея – высказываться не по праву профессии, а по праву любви – мне близка.

В книге мне приходится касаться той сферы деятельности, в которой я ни в коей мере не являюсь специалистом. Написанное не есть профессиональный анализ танца и искусства балета как такового. Это всего лишь мои наблюдения и впечатления от увиденного. В случае необходимости прибегаю к мнению специалистов или «предоставляю слово» самим Асафу или Майе (имею в виду их прижизненные записи).

Но сам я и ценю именно такие впечатления дилетанта за непосредственность и временами наивность.

Асаф Мессерер. Танец с лентой из балета «Красный мак»

Часть первая

Асаф Мессерер

Каким мне запомнился отец в детстве?

Каким мне запомнился отец? Нет и не может быть исчерпывающего ответа. Мои воспоминания состоят из ряда отдельных картинок или случаев, зачастую не связанных временем между собой. Но эти вспышки воспоминаний и попытка записать их дают надежду восстановить единый образ Асафа Мессерера.

Так случилось, что по предопределенному «свыше» сюжету я родился в артистической семье. Моя жизнь, в частности юные годы, проходила под знаком театральных впечатлений, необычайно ярких, которые оставили значительный след в моей памяти и судьбе.

На всю нашу жизнь наложила тяжелый отпечаток война. Маленьким мальчиком она застала меня в Поленове и затем в Тарусе. Лето мы с бабушкой (по материнской линии) Жозефиной Владиславовной Косско-Судакевич, полькой по происхождению, проводили в этих местах, которые я воспринимаю как единое прекрасное целое. После известия о начале войны наступила растерянность, никто не знал, что делать; ехать ли сразу домой или ждать дополнительного распоряжения от отца, который тогда был в Москве. Эти дни растерянности и напряженного ожидания запомнились мне детской игрой. До этого мы, дети, все время играли в войну, и вдруг война стала реальностью. Если прежде мы договаривались, что воюем вместе с Германией против Англии и Франции, то теперь жизнь резко вторглась и заставила менять «неприятеля». Детскому сознанию было нелегко разобраться. Эта ломка была ощутима и помнится до сих пор. Ее серьезность я осознал, уже будучи взрослым.

Асаф Мессерер в классе

Асаф Мессерер с маленьким Борей. Вторая половина 1930-х

Хорошо помню наш отъезд на колесном пароходе «Алексин» в Серпухов. Помню, как на вокзальной площади я впервые услышал звук воздушной тревоги, как нас заставили укрыться в каком-то полуподвале, и я видел оттуда стоящий на ярком солнце воз со льдом, укрытый соломой, лед таял и капал на мостовую, а всем было не до него. Потом тревога кончилась, и мы с бабушкой на поезде добирались до Москвы.

Во время войны отец ночами дежурил на крыше нашего дома, находившегося в центре Москвы. Он защищал дом от немецких «зажигалок» (зажигательные бомбы), которые сбрасывались с вражеских самолетов. Такую бомбу надо было ловко подцепить лопатой и тут же обезвредить – бросить в специальный ящик с песком. После отец спускался в бомбоубежище (в этот момент я особенно отчетливо вижу его), брал меня, восьмилетнего, за руку, и мы поднимались в нашу квартиру. Из окна мы видели картину ночного неба, окрашенного линиями трассирующих снарядов и немецкими самолетами, временами попадавшими в перекрестные лучи прожекторов. Отец старался угадать пострадавший район города, который светился заревом пожара…

Уже осенью 1941 года Большой театр эвакуировали в Куйбышев (Самара), семья последовала за отцом, который там стал художественным руководителем балетной труппы. Нас поселили не в самом городе, а в ближайшем предместье, большом селе Кинель-Черкассы. Там я и поступил в школу. Определили меня сразу во второй класс. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что это соответствовало уровню моего развития, и мне было бы скучно учиться с первоклассниками. Плохо оттого, что я не обладал навыками школьной жизни. Мне пришлось быстро овладевать ими прямо у классной доски. Например, я не знал слово, написанное на оберточной бумаге, в которую была завернута книга:

(это было написано именно таким образом!)

Первый приезд Бориса в Поленово! Анель Судакевич в центре с Борей на руках. 1933 год

Асаф Мессерер с сыном Борисом. 1930-е

Каким запомнился отец на сцене?

Принцем на балу, одетым в короткий, не закрывающий ноги, колет, летящим, зависшим в воздухе, не подчиняющимся земному притяжению. И я маленький, затерянный в ложе Большого театра, но гордый сознанием своей причастности к тому, что происходит на сцене. Я много раз смотрел балетные спектакли с участием моего отца. В первую очередь это три балета Чайковского – «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро». Отец исполнял роль принца, которая чрезвычайно подходила ему, соответствуя всей его стати и внутреннему благородству. Во всяком случае, так мне казалось.

Сейчас, со временем, мне трудно (да и надо ли?) детализировать роли. Они сливаются в моем воображении в единый образ возвышенного героя. Я помню только, как замирал зал, когда Асаф Мессерер с недосягаемо-прекрасным силуэтом принца, неспешной походкой, полной достоинства, проходил из-за кулисы до начала диагонали сцены, вставал в позицию, чтобы оттуда начать покорять пространство своими воздушными прыжками и вращениями. Все это он проделывал в благородной манере невозмутимого мастера танца, уверенного в своих силах. И шквал аплодисментов, в который вливались и мои, – отчаянно-восторженные, тонущие в общем неистовстве зала. Так повторялось из раза в раз, что утверждало меня в вере в абсолютное торжество отца как артиста.

Балет «Дон Кихот». 1940 год.

Базиль – Асаф Мессерер

Китри – Ольга Лепешинская

Всё это, конечно, производило на меня глубокое впечатление. Чтобы подтвердить мои чувства к отцу и одновременно чуть снизить пафос, напишу об одной забавной детали, которую для себя однажды с улыбкой обнаружил. Я никогда не учился в балетной школе и никогда не смог бы применить все, мной увиденное в балете, на практике. Но глядя на старое фото, сделанное по случаю окончания школы, я вдруг отметил, что запечатлен под вывеской общеобразовательной школы стоящим как на авансцене и в позе балетного принца! Я так же, как принц, торжествующе поднял руку вверх, утверждая, что это моя победа, а другой уперся в бок в знак гордости за нее.

Борис Мессерер – в позе принца из «Лебединого озера» – у школы № 170, где он учился

Контрастом принцу может служить другой сценический образ отца – острохарактерная роль военачальника Нурали в балете Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Этот балет поставил (премьера состоялась в 1934 году) довольно скучно и вяло Ростислав Захаров. Балетмейстер оказался более драматургической направленности, чем хореографической. В четвертом акте плавный и убаюкивающий ритм неожиданно сменяется взрывным, исступленным, искрометным и будоражащим «вставным» номером – пляской военных соратников или, может быть, ханских приближенных. А во главе – военачальник Нурали, одетый в классические восточные шальвары, с обнаженным торсом, в короткой блестящей курточке с меховой оторочкой. И с саблей в руке. Это мой отец. Теперь бешеный темп действа вовлекает зрителя в бурю переживаний, порожденных сумасбродным танцем. Таким он и запомнился, исполняющий немыслимые прыжки, весь во власти страстного танца.

Дело в том, что номер был поставлен Касьяном Ярославичем Голейзовским. Гений постановщика Голейзовского совпал с исполнительской виртуозностью Асафа Мессерера. Этот блистательный танец менял весь ход балета, придавая ему исключительно напряженный характер.

Стиль танца Асафа Мессерера и манера держаться отличались удивительным пластическим изяществом. Все, что он делал на сцене в спектаклях классического репертуара, было исполнено хорошего тона. Он никогда не форсировал то или иное движение. Сам жест его рук, осанка, гордая постановка головы уже создавали образ принца. Он танцевал в аристократической манере, доводя каждое движение до логического конца задуманной композиции. Легкое вступление в танец, отточенная форма туров в воздухе, удивительная полетность прыжков и мягкое приземление при все усложняющемся каскаде движений всегда вызывали восторг публики и бешеные аплодисменты.

Я, сидя в зале, а иногда стоя в ложе за спинами зрителей, вытянув шею, следил за исполнением и ужасно переживал все перипетии танца. Я болел за отца, как за футбольную команду. И очень гордился его успехом. Так я провел в Большом театре многие часы своего детства и юности. Позже я вновь стал частым посетителем священных стен Большого – теперь уже на выступлениях моей двоюродной сестры Майи Плисецкой.

Об Асафе Мессерере мне труднее писать, чем о Майе Плисецкой. И не только потому, что мы объединены с ним прямой связью: отец-сын. Конечно, это мешает сохранять некоторую необходимую литературную объективность. Но сложность скорее заключается в том, что молодые свершения отца как артиста (для балетных артистов особенно важен возраст!) мне было не суждено увидеть. Они пришлись на мое детство или вообще случились до моего рождения. А молодые свершения как раз и есть самое ценное подтверждение артистического таланта. Даже перечислить эти выступления в хронологическом порядке для меня затруднительно. Поэтому я вынужден довольствоваться оценками, ощущениями непосредственных свидетелей. Тем не менее по мере взросления я все же видел многое из того, что Асаф создал на сцене!

Асаф Мессерер в роли Нурали в балете «Бахчисарайский фонтан». 1936 год

Асаф Мессерер в концертном номере «Футболист». 1940-е

Асаф Мессерер в балете «Петрушка». 1930-е

Вижу его балетные партии отраженными на сохранившихся фотографиях, и это, по сути, единственное достоверное подтверждение того, что они были! Да еще немногие воспоминания других людей, как, в частности, строки, написанные рукой Суламифи Мессерер – младшей сестры Асафа и его партнера в гастрольных поездках. Например, она описывает игру брата в роли «Продавца воздушных шаров» в балете «Три толстяка» на музыку Виктора Оранского в постановке Игоря Моисеева на сцене Большого театра в 1935 году:

«Асаф в спектакле («Трех толстяках») исполнял потрясающий номер – он танцевал Продавца воздушных шаров. Помните это место в бессмертном романе-сказке Олеши:

“…Он летел над городом, повиснув на веревочке, к которой были привязаны шары. Высоко в сверкающем синем небе они походили на волшебную летающую гроздь разноцветного винограда.

– Караул! – кричал продавец, ни на что не надеясь и дрыгая ногами”.

Именно эту сказочную картинку точно воссоздавал Асаф. Шарики влекли его в небо, он взлетал и опускался, боролся с неукротимой подъемной силой, пока не плюхался вниз, прямо в торт к Толстякам. Незабываемо!

Сам Чарли Чаплин мог бы позавидовать Асафу».

Среди других характерных партий в репертуаре отца критики особенно выделяли танец Китайского божка. Оригинальный танец в дальнейшем стал самостоятельным номером, как и танец с лентой из балета «Красный мак» Р. М. Глиэра.

Асаф сам так описывает свое выступление: «Во втором акте я танцевал Китайского божка. То я прыгал, вытянув вперед руки и ноги. То, наоборот, делал в воздухе кольцо – тело вытянуто, как лук, так что пятками я почти доставал затылок. То прыжки строились так: одна нога вытянута параллельно полу, другая согнута. И нужно было в восемь прыжков «взять сцену» – сначала в одну, потом в другую сторону. Танец был необычайно труден. Он длился минут пять, но при всей своей выносливости я выдыхался на нем».

Балет «Красный мак». 1927 год

Асаф Мессерер – Китайский божок

Балет «Золушка». Асаф Мессерер – принц, Раиса Стручкова – Золушка

Казалось бы, эпизодические роли, но они давали отцу возможность создавать новации в хореографии. Сколько юмора и одновременно печали он, с природным артистизмом, вкладывал в своего Петрушку в одноименном балете на музыку Стравинского. Так было и в партии Колена в балете «Тщетная предосторожность» Ж. Доберваля, и в партии Франца в балете «Коппелия». В балетной постановке Игоря Моисеева «Саламбо» на музыку А. Арендса Асаф Мессерер танцевал маленькую, но очень эффектную роль Фанатика.

«…Мой Фанатик танцевал шесть минут до исступления, до изнеможения, пока не падал замертво», – вспоминал отец, а моя мама сохранила самое яркое впечатление от выступления отца на премьерном спектакле 1932 года на всю жизнь:

«Он выходил, изможденный, под зловещий заглушенный ритм барабанов. Напряженно ударял себя сжатыми кулаками в грудь, устремив безумный взгляд как бы внутрь себя, прощаясь с жизнью, потом начинался неистовый танец, заполнявший полетами всю сцену Большого театра. Апогеем и финалом танца было самосожжение героя на костре».

Каким запомнился отец в жизни?

Щемяще трогательно вспоминаю о той скромности, с которой отец всегда говорил о себе. И о той фантастической работоспособности и целеустремленности, которые я наблюдал и старался перенять.

Когда я захотел написать об отце в обычной жизни, то решил рассказать то, чего не знают другие, то есть что-то очень личное, порой трудно поддающееся огласке. Например, о его страсти к рыбалке. Тем более что воспоминание окрашено моим особенным чувством к местам моего детства, да и всей жизни – Поленову и Тарусе. И, конечно, Оке. Вся наша жизнь протекала между правым и левым берегом реки. На правом берегу – Поленово, где находился Дом отдыха Большого театра. На левом – Таруса, где продолжалось бытование отдыхающих.

Как и у большинства людей, мои наивные детские воспоминания таят в себе достоверные детали, которые невозможно вспоминать специально, но они самопроизвольно вспыхивают, когда начинаешь говорить о близких. И, быть может, первым таким переживанием было ощущение молчания или, лучше сказать, немногословия, сопровождавшее священнодейство – рыбную ловлю.

Борис Мессерер и Асаф Мессерер. Конец 1940-х

Колесный пароход «Алексин» у дебаркадера на Оке. 1930-е

Прекрасно помню четкие, выверенные движения Асафа, когда на Оке с лодки он забрасывает спиннинг с крутящимся барабаном, намотанной на него леской и плюхающейся на водную гладь блесной с грузилом. А потом жадно наматывает леску в надежде вытащить рыбу, и за ожиданием удачи – разочарование. Иногда леска спиннинга натягивалась струной, и тогда отец старался подвести рыбу к борту лодки, а она, упираясь, противилась. Асаф быстро доставал со дна лодки подсачек и, управляя им в воде, старался загнать в него рыбу. Когда это удавалось, он с торжествующим видом поднимал подсачек в воздух и наслаждался видом серебряной удачи. Отец ловко освобождал губу рыбины от крючка, чем доставлял мне немалые переживания, так как я чувствовал, что рыбе больно, но ничем не мог помочь.

В Тарусе установили административный режим движения по реке лодок, катеров и пароходов. Это диктовалось расписанием, когда на тарусской каменоломне взрывали породу – известняк, необходимый для строительства. И если мы задерживались, то вынуждены были на берегу вместе с лодкой пережидать.

Отец часто был молчаливым и сосредоточенным, но особенно – когда «мы» занимались рыбной ловлей. Наш молчаливый ритуал в лодке соблюдался еще и потому, что нельзя было спугнуть рыбу. Я не очень верил в такую предосторожность, но свято чтил законы рыбной ловли, которым следовал отец. Поэтому наше общение сводилось к минимуму, и многое из того, что необходимо было делать, помогая отцу, делалось интуитивно, я старался ему помочь, молча угадывая его желания. Это молчание царило между нами и объединяло, делало заговорщиками. Но потом, на берегу, мы с удовольствием и неким азартом начинали говорить

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.