- -

- 100%

- +

Mit der Neugier von Kindern sahen sie sich alles ganz genau an. Yehuda Bacon: »Wir gingen in die Entkleidungskammer, und dort waren Haken mit Nummern.« – Der Junge fragte: »Was geschieht in dieser Kammer?« – Die vom »Sonderkommando« erklärten: »›Da müssen sich die Leute entkleiden.‹ Und einer der SS-Männer sagt zu den für die Vergasung bestimmten Menschen: ›Schneller, die Suppe wird kalt. Die wartet schon auf euch.‹« – Yehuda Bacon: »Die Menschen waren doch sehr hungrig nach der oft tagelangen Fahrt.« – »Dann«, so die vom »Sonderkommando«, »fährt der SS-Mann fort: ›Merkt euch genau die Nummer und bindet schön die Schuhe zusammen, dass ihr nach der Dusche eure Sachen wiederfindet.‹« – Und »als sie entkleidet waren«, so Yehuda Bacon, »wurden sie weitergejagt in die Gaskammern«. – Später gingen sie noch auf das Dach des Krematoriums und »sahen dort einen Deckel«. – »Den hebt der SS-Mann an«, erklärten die Häftlinge des »Sonderkommandos« den Kindern und Jugendlichen, »und der SS-Mann schüttete rein das Giftgas Zyklon-B«. – Mit dem Rollwagen-Kommando« war Yehuda öfters im Krematorium Nummer III. »Wir mussten auch die Asche der Ermordeten und Verbrannten aufladen und mitnehmen. Die haben wir damals auf die vereisten Wege im Frauenlager gestreut.«

Auschwitz-Birkenau Ende Januar 1945. Aus dem Lager konnten lediglich 521 Kinder, die 14 Jahre und jünger waren, befreit werden. Darunter waren auch Neugeborene und kleine Kinder.

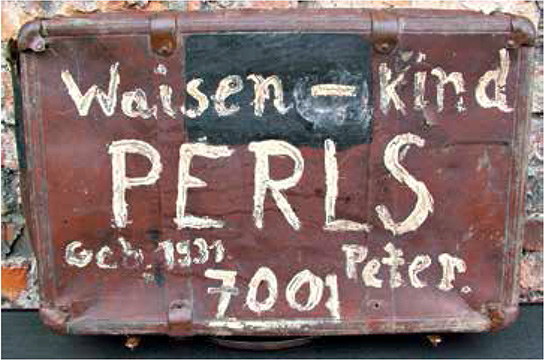

An der Rampe mussten sowohl die ins Lager eingelieferten als auch die zur Ermordung vorgesehenen Menschen ihre Koffer zurücklassen. In großen Magazinen, die sich insbesondere in einem Barackenkomplex in der Nähe des »Stammlagers« befanden, sowie in dreißig Baracken in Auschwitz-Birkenau, ließ die SS das geraubte Hab und Gut sortieren und aufbewahren. Von den Entrechteten wurden diese Magazine »Kanada« genannt, weil sie die gewaltige Masse der geraubten Güter als »Symbol des Reichtums« mit dem Land Kanada verbanden. Die SS bezeichnete diese Magazine als »Effektenkammern« oder »Effektenlager«. In der Regel hatten mehrere hundert Häftlinge diese Sklavenarbeit zu verrichten. Während die Anzahl der Transporte, vor allem mit Kindern, Frauen und Männern aus Ungarn, in den Monaten Mai bis Juni 1944 zunahm, bestand das »Kanada-Kommando« aus bis zu 2.000 Frauen und Männern.31

Der Besitz der Ermordeten wurde an verschiedene Dienststellen der SS, der Wehrmacht wie auch an die deutsche Bevölkerung verteilt. Wertgegenstände, dazu zählten auch die den Ermordeten ausgebrochenen Goldzähne, wurden an die Deutsche Reichsbank weitergeleitet. Die abgeschnittenen Haare aus elf anderen Konzentrationslagern verkaufte die SS zum Preis von fünfzig Reichspfennigen pro Kilo zum Beispiel an eine Filzfabrik; aus ihnen wurden unter anderem Garn oder Haarfilzstrümpfe hergestellt. Bis Februar 1943 waren aus den Vernichtungslagern Auschwitz und Majdanek schon 824 Eisenbahnwaggons mit geraubten Textilien und Ledererzeugnissen verschickt worden.32 Und im Zeitraum vom 1. Dezember 1944 bis zum 15. Januar 1945 wurden 99.922 Stücke Kinder-, 192.652 Frauen- und 222.269 Männerbekleidung nach Nazi-Deutschland versandt.33

Die in Auschwitz-Birkenau vorläufig am Leben gelassenen Menschen wurden von der Rampe überstellt in eine der sogenannten Saunas, die sich in mehreren Lagerabschnitten befanden, oder in die »Zentrale Sauna«, die im Nazijargon »Entwesungs- und Desinfektionsanlage« hieß. Diese befand sich in unmittelbarer Nähe der Massenvernichtungsanlagen im Bunker II sowie der Krematorien IV und V.34 – In den »Saunas« wurden die Menschen gezwungen, sich auszuziehen. Falls bei größeren Transporten der Platz nicht ausreichte, mussten sie sich draußen ihrer Kleidung entledigen, auch bei tiefen Minusgraden. Noch möglicherweise am Körper getragene Wertsachen und Geld wurden ihnen abgenommen. Alle Haare, auch die Schamhaare, wurden entfernt, oft mit stumpfen Scheren, was zu sehr schmerzhaften Verletzungen führte. Danach wurden sie mit zu kaltem oder zu heißem Wasser geduscht. Anschließend bekamen sie neue Bekleidung zugeteilt, die oft verschmutzt, verlaust, zu groß oder zu klein war. Schließlich bekamen die Verschleppten eine Nummer, meist in den linken Unterarm, eintätowiert.35 Diese Nummer ersetzte fortan den Namen. Für die »Herrenmenschen« waren sie keine Menschen mehr. Wurden sie von einem SS-Mann gerufen, mussten sie antreten, sechs Schritte vor ihm strammstehen und sich zum Beispiel wie folgt melden: »Häftling 20034 meldet sich gehorsam zur Stelle.«36

Die »Entwesung« und »Desinfektion« der vorläufig am Leben gelassenen geschah in großer Eile. Befehle und Kanonaden von Beschimpfungen auf Deutsch prasselten auf die Häftlinge ein, die oft nichts verstehen konnten. Dabei wurden sie von der SS und den sogenannten Funktionshäftlingen geschlagen.37 Manchmal wurden in den »Saunas« erneute Selektionen durchgeführt und auch Schwangere, die bisher unentdeckt geblieben waren, in die Gaskammern geschickt.38

Für Heinz Kounio, Vater Salvator, Mutter Hella und Schwester Erika schlossen sich am 12. März 1943 die Waggontüren in Thessaloniki. »Nach vielen rauen Tagen erreichten wir Auschwitz-Birkenau am 20. März.«

Kinder aus vielen Ländern

Ab 1940 wurden Kinder und Jugendliche aus vielen Ländern nach Auschwitz deportiert. Das geht aus Originaldokumenten der NS-Lagerbehörden hervor, illegal von Entrechteten angefertigten Abschriften von Meldungen und Listen, Vermerken und anderen Schreiben sowie zahlreichen Aussagen ehemaliger Häftlinge. Schon in einem ersten großen Transport aus dem polnischen Tarnów von Mitte Juni 1940 befand sich eine größere Anzahl von Oberschülern. Diese Jungen waren wahrscheinlich 15 Jahre oder älter. Die unvollständig erhalten gebliebenen Namenslisten enthalten nämlich nicht das genaue oder gar kein Geburtsdatum. In diesem Transport befanden sich auch Mitglieder einer Jugendgruppe, die illegal Flugblätter gegen die deutschen Besatzer verteilt und Nachrichten der alliierten Rundfunkstationen weitergegeben hatten.1

Am 15. August 1942 trafen mit einem Transport aus dem in der Nähe von Kattowitz gelegenen Sosnowiec ungefähr 2.000 jüdische Kinder, Frauen und Männer in Auschwitz ein. Nach der Selektion bekamen 75 Frauen die Nummern 17147 bis 17221, und 27 Männer die Ziffern 59018 bis 59044 eintätowiert. Die anderen etwa 1.898 Menschen wurden in den Gaskammern getötet.2

Am 28. Oktober 1942 kamen mit dem ersten Transport aus dem Lagerghetto Theresienstadt 1.866 Juden – Kinder, Frauen und Männer – im Lager an. Theresienstadt war, wie sich herausstellen sollte, für die meisten der dort inhaftierten rund 150.000 Menschen die Vorstufe zu ihrer Ermordung.3 Nach der Selektion wurden 215 Männer und 32 Frauen als Häftlinge in das Lager eingewiesen und mit den Nummern 71060 bis 71274 (Männer) beziehungsweise 23275 bis 23306 (Frauen) registriert. Die übrigen 1.619 Menschen wurden in den Gaskammern ermordet.4

Ende November 1942 begann die deutsche Besatzungsmacht mit der Aussiedlung der polnischen Bevölkerung im Raum Zamość, im heutigen Südosten Polens. Etwa 110.000 Menschen, darunter rund 30.000 Kinder, mussten »deutschen Kolonialisten« weichen.5 – Mit zwei Transporten, am 13. und 16. Dezember 1942, trafen 718 Kinder, Frauen und Männer aus Zamość in Auschwitz ein. Am 5. Februar 1943 kam ein weiterer »Transport mit Polen und Juden, die aus der Region Zamość ausgesiedelt worden sind« ins Lager, heißt es im »Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau«: »Der Transport umfasst 1.000 Menschen. Nach der Selektion werden 282 Männer, die die Nummern 100096 bis 100337 erhalten, sowie 301 Frauen, die die Nummern 34289 bis 34589 erhalten, als Häftlinge in das Lager eingewiesen. Die übrigen 417 Menschen werden in den Gaskammern getötet.«6 Weitere Kinder aus den drei Transporten wurden am 21. Januar und 23. Februar 1943 »abgespritzt«. Die 41 Jungen waren acht, neun, 13 und bis zu 17 Jahre alt.7

532 jüdische Kinder, Frauen und Männer aus Norwegen erreichten am 1. Dezember 1942 das Lager. Nach der Selektion wurden 186 Männer, die die Nummern 79064 bis 79249 erhielten, als Häftlinge in das Lager eingewiesen. Die anderen 346 Menschen wurden vergast.8 – Eine der Ermordeten war KATHE LASNIK, 15 Jahre jung. Fünf Tage zuvor war sie in Oslo verhaftet worden. Zusammen mit ihren Eltern Elias und Dora Lasnik und ihrer Schwester Anna hatte man sie im Hafen von Oslo auf das deutsche Truppentransportschiff »Donau« getrieben. Das brachte die Familie und die anderen Deportierten nach Stettin. Von dort ging es mit dem Zug nach Auschwitz.9

In diesem Transport befand sich auch der bald 21-jährige Kai Feinberg mit seiner Mutter, seinem Vater, seiner Schwester, seinem Stiefbruder und vielen Verwandten.10 Er hat Auschwitz überlebt. Im Januar 1946 berichtete er, dass »ohne Ausnahme alle Frauen und Kinder unseres Transportes auf direktem Weg, cirka zwanzig Minuten nach ihrer Ankunft in Birkenau, in der Gaskammer verschwanden.«11 Die zurückbleibenden Männer wurden von »einem SS-Arzt flüchtig abgemustert, und die älteren Männer und die schwächlicheren wurden wiederum von den kräftigeren abgesondert.« Die als vorläufig »arbeitsunfähig betrachteten Männer erlitten dasselbe Schicksal« wie die Frauen und Kinder. »Unter diesen war auch mein fünfzehnjähriger Stiefbruder.«12 – Espen Søby hat die Lebensgeschichte von Kathe Lasnik in seinem Buch »Kathe – Deportiert aus Norwegen« rekonstruiert. Darin wird auch der Abschiedsbrief des Mädchens, den sie ihrer Klasse noch hatte schreiben können, wie folgt zitiert: »Danke für alles: Nun werden wir uns nicht mehr sehen. Heute Nacht wurden wir verhaftet.«13

Nach der Befreiung wurde im ehemaligen Lager unter anderem der leere Koffer von Peter Perls aus Hamburg gefunden. Im Oktober 1944 war er nach Auschwitz deportiert und im Alter von 13 Jahren ermordet worden.

Im März 1943 wurde die Sinto-Familie Adler aus dem »Zigeunerlager« Kruppstraße in Frankfurt am Main, in das sie im Herbst 1942 eingewiesen worden war, mit Viehwaggons abtransportiert. HERBERT ADLER war 14 Jahre jung. »Sechzig bis achtzig Personen wurden in einen Wagen gestopft.« Sie bekamen etwa zwei Tage lang weder zu essen noch zu trinken. »Dann wurde unterwegs mal angehalten. Wir bekamen etwas Brot und Wasser. Aber es gab keine Möglichkeit auszutreten. Jeder muss aber mal. Das haben wir dann im Waggon gemacht. Das ging nicht anders.« In Auschwitz-Birkenau kamen sie geschlossen in einen Lagerabschnitt, ohne Selektion, was ungewöhnlich war. Herbert bekam die Nummer Z-2784 auf den linken Unterarm tätowiert.

Am 20. März 1943 erreichten 2.800 jüdische Kinder, Frauen und Männer in Viehwaggons aus Thessaloniki (Griechenland) unfreiwillig Auschwitz.14

Unter ihnen befand sich HEINZ SALVATOR KOUNIO. Er war 15 Jahre alt. Der Junge hatte gerade begonnen, sich ein zukünftiges Leben vorzustellen. »Meine Seele war noch unbeschädigt. Das sollte brutal zerstört werden.« – Noch in der ersten Nacht wurde Heinz von seiner Mutter und Schwester getrennt, sein Vater blieb bei ihm. Im Wesentlichen mussten sie von ein wenig Brot und einer kargen Suppe ihr Dasein fristen. Oft legten sie sich hungrig schlafen, besser gesagt, sie versuchten es unter den extrem menschenfeindlichen Umständen.

Heinz Salvator dankte Gott jeden Tag, dass er und sein Vater den neuen Tag erleben durften. Auf der anderen Seite war der Junge verzweifelt. Denn er und seine Mithäftlinge hörten oder sahen täglich widerliche Dinge. Und immer wenn der Appell länger als gewöhnlich dauerte, war sein Herz wie erstarrt. In solchen Momenten fragte er sich: »Wird es wieder eine Selektion geben? Werde ich aussortiert? Mein Vater? Oder werden wir beide gleichzeitig für die Gaskammer bestimmt?« Um Platz für »unverbrauchte, frische« Menschen zu schaffen, verging nämlich kein Tag ohne neue Selektionen. Heinz überlebte insgesamt sieben Selektionen. Bei der letzten war er aufgrund der Hungerrationen und Lebensumstände völlig ausgezehrt und schwach. »Voller unbeschreiblicher Angst.«

Am 7. Oktober 1943 wurden 1.196 jüdische Kinder und 53 Betreuer aus Theresienstadt »überstellt« und noch am selben Tag in Auschwitz-Birkenau vergast. Diese Kinder kamen am 24. August 1943 aus dem Ghetto in Białystok (Polen) nach Theresienstadt. Zu diesem Zeitpunkt umfasste die Gruppe noch etwa 1.200 Kinder. IZIO TROFIMOWSKI, das jüngste Kind, war kaum vier Jahre alt. Auf dem Weg nach Theresienstadt wurden zwanzig erwachsene Begleiter und drei Frauen mit ihren Kindern nach Auschwitz umgeleitet und dort vergast. Die nach Theresienstadt gelangten Kinder wurden, streng getrennt von den anderen Insassen des Lagers, in speziellen Baracken außerhalb des Ghettogeländes untergebracht. Die SS teilte 53 Betreuerinnen und Betreuer, die sich bereits in Theresienstadt befanden, den Kindern zu.15

H.G. Adler, der im Februar 1942 in das Lagerghetto Theresienstadt und im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert worden war, erinnerte sich – als Chronist für die Ereignisse in Theresienstadt – nach seiner Befreiung: »Bald nach ihrer Ankunft wurden die Kinder, die in ihrer Heimat Białystok bereits das ganze Judenleid im Osten erfahren hatten, gruppenweise ins Desinfektionsbad geführt, wo sich beängstigende Szenen abspielten. Die Kinder wussten von Gaskammern und wollten die Baderäume nicht betreten, sie schrien verzweifelt: ›Nicht, nicht! Gas!‹«16 In Białystok hatten die Kinder gehört, es gäbe Gaskammern, die als Duschräume getarnt seien. Häftlinge, die aus dem Todeslager Treblinka geflohen waren, hatten diese Nachricht im Ghetto von Białystok bekanntgemacht.17

In Theresienstadt verbreitete sich trotz aller Geheimhaltung das Gerücht, die Kinder aus Białystok seien für eine »Austauschaktion« vorgesehen. Ihr Ziel sei Palästina oder die Schweiz. Dafür sprach, dass die Kinder doppelte Mahlzeiten, neue Schuhe und Anziehsachen bekamen. Und die Tatsache, dass die 53 Betreuerinnen und Betreuer sich schriftlich verpflichten mussten, »keine Gräuelgeschichten zu verbreiten«. Die Kinder erholten sich sichtlich. Nach sechs Wochen stand für sie und ihre Betreuerinnen und Betreuer die Zwangsabreise bevor. Aber anstatt ins Ausland, ging ihr Transport am 5. Oktober 1943 direkt in die Gaskammern von Auschwitz-Birkenau. Offenbar hatte zu keinem Zeitpunkt vonseiten Nazi-Deutschlands die Absicht bestanden, die jüdischen Kinder am Leben zu lassen.18

21. April 1944: Mit einem Transport aus Hamburg trifft das achtjährige Sinti-Mädchen ELSE SCHMIDT in Auschwitz-Birkenau ein.19 Ihr Hamburger Pflegevater Emil Matulat hatte ein Jahr zuvor die Deportation des Mädchens noch erfolgreich verhindern können. Jetzt ist Else ganz allein. Die Türen des Viehwaggons werden in Auschwitz aufgerissen. »Empfangen« werden das Mädchen und die anderen Deportierten mit ohrenbetäubendem Gebrüll: »Schnell, schnell, schnell!« Der Viehwaggon ist sehr hoch. Runterzuspringen traut sich Else nicht. Wäre sie ohne Koffer gewesen, hätte sie sich auf die äußerste Kante des Waggons setzen und runterspringen können. »Das ging aber wegen des Koffers nicht. Ich hatte Angst, der Koffer würde, wenn ich ihn herunterwarf, hart auf den Boden aufkommen, dabei aufplatzen: und meine säuberlich darin von meiner Pflegemutter liebevoll eingepackte beste Kleidung würde auf den dreckigen Boden fliegen.« Das Mädchen »war voller Angst«, was erwartete sie hier? Niemand half ihr. Schließlich sprach eine Sintizza sie an und sagte zu ihr: »Lass den Koffer stehen.« All die schönen Sachen blieben da, auch die so sehr von ihr geliebten weißen Skistiefel. Später sah sie, wie ein anderes Mädchen diese trug. – Was folgte, waren »Sauna«, Desinfektion und Tätowierung. »Zum ersten Mal sah ich nackte Erwachsene, schämte mich sehr.« Auch Else musste sich splitternackt ausziehen, ihre Kleider auf einen Haufen mit den Kleidern der anderen Entrechteten legen. Nach der Desinfektion suchte sie in dem Kleiderhaufen lange nach den eigenen Sachen, fand sie aber nicht. Nichts bekam sie wieder. Es blieben ihr nur ein durchlöcherter Schlüpfer und ein dünnes Sommerkleid.

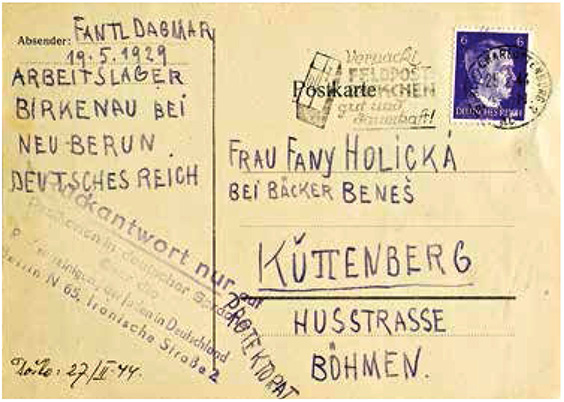

ROBERT JOSCHUA BÜCHLER berichtete über seine Ankunft in Auschwitz-Birkenau im Herbst 1944: »Männer in gestreifter Häftlingskleidung stiegen in den Waggon. Mein Vater stand neben mir bewegungslos in der Mitte des Waggons. Plötzlich flüsterte mein Vater einem der Burschen zu: ›Junge, sag mal, wo sind wir eigentlich?‹ Der Bursche musterte meinen Vater und dann flüsterte er ihm zu: ›Im Konzentrationslager.‹ Mein Vater hielt ihn am Ärmel fest: ›Wie heißt das Lager?‹ Der Bursche schwieg. Er zögerte, doch dann hörte ich ihn in das Ohr meines Vaters flüstern: ›Hast du je von Auschwitz-Birkenau gehört?‹ Seine Hand, die mich hielt, fing an zu zittern. So kannte ich meinen Vater gar nicht.« – Jetzt erinnerte sich Robert: Kurz bevor sie abgeholt wurden, waren Postkarten von zwei jüngeren Brüdern seines Vaters aus dem »Arbeitslager Birkenau« bei ihnen zu Hause angekommen. Während es Juden in Auschwitz sonst verboten war zu schreiben, mussten sie es zu bestimmten Zeiten auf Befehl der SS sogar. Sie mussten sinngemäß schreiben: »Mir geht es gut!« Als Absenderangabe war vorgeschrieben: »Arbeitslager Birkenau bei Neu-Berun.« Der Name Auschwitz sollte nicht vorkommen, auch nicht im Poststempel. Die Karten wurden in Berlin abgestempelt.20 Zur Täuschung der in den Heimatorten noch zurückgebliebenen letzten Juden. Auch sie sollten später nahezu noch alle deportiert werden.

Die 14-jährige DAGMAR FANTLOVÁ traf mit einem Zwangstransport, in dem sich auch ihre jüngere Schwester und ihre Eltern befanden, am 16. Dezember 1943 in Auschwitz ein. Zu Fuß mussten sie vom Güterbahnhof in Auschwitz nach Birkenau gehen. Es war dunkel. Sie kamen in eine der für Birkenau typischen Holzbaracken, die ursprünglich für 52 Pferde21 konzipiert worden waren, in denen bis zu 1.000 Häftlinge hausen mussten. Dagmar kam in das sogenannte »Theresienstädter Familienlager«. Das Gepäck musste zurückbleiben. »Verschiedene Leute aus dem vorherigen Transport kamen zu uns. Eine Frau wollte, dass ich ihr meinen Pullover gebe. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Bekannte meiner Mutter war, aber wir gaben ihr verschiedene Sachen.« Sie mussten in einen anderen Block zum Tätowieren gehen. Als sie dort in einer langen Schlange warteten, kam eine Bekannte zu Dagmars Mutter und sagte: »Wissen Sie schon, dass Frau Reitmanová Witwe ist?« Irena Fantlová erschrak. Es war von ihrem Bruder die Rede. »Aber das hatte die Frau nicht gewusst.« Er war bereits im September 1943 mit einem Transport von Theresienstadt nach Birkenau verschleppt worden.

Dagmar bekam die Nummer 70788 eintätowiert. Als sie aus der Baracke traten, sagte jemand zu ihnen: »Wer schon eine Nummer hat, der bleibt im Lager.« Sie wussten nicht, was das bedeutet. Danach mussten alle in die »Sauna«. Eine Frau sagte: »Hoffentlich kommt ihr wieder zurück.« Das war unverständlich für die Neuankömmlinge. In der »Sauna« dauerte es lange. Dagmar hatte Durst. »Ich trank aus einem Wasserhahn. Und dann sah ich die Aufschrift: ›Trinken verboten – Seuchengefahr‹.« Sie mussten alles ausziehen. Stattdessen bekamen sie Kleidung, die eher Lumpen glich. Dagmars Mutter »meldete« sich bald nach ihrer Einlieferung ins »Familienlager« zum Austragen der Toiletten-Kübel. Wer das machte, bekam etwas mehr Suppe. »Ich habe ihr mehrmals am Tag geholfen. Das war sehr unangenehm. Aber ich habe es getan.«

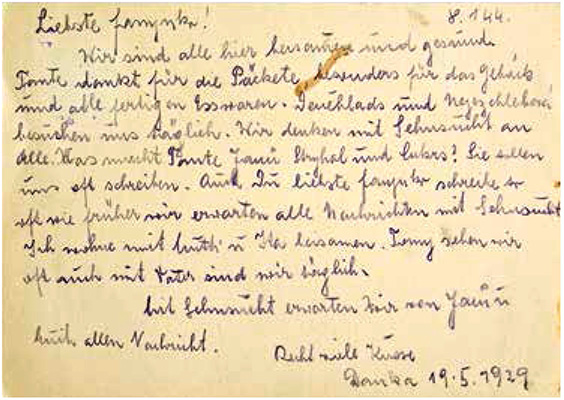

Während es Juden in Auschwitz sonst verboten war zu schreiben, mussten sie es zu bestimmten Zeiten auf Befehl der SS sogar, insbesondere im »Theresienstädter Familienlager«. Sie mussten sinngemäß schreiben: »Mir geht es gut!«, so haben es unter anderem Dagmar Lieblová (geborene Fantlová) und Yehuda Bacon berichtet. Damit versuchten die Nazis die Legende von »der Umsiedlung der Juden« aufrechtzuerhalten. Dagmar schrieb an Fany Holická, das ehemalige Dienstmädchen ihrer Großeltern. Sie unterzeichnete mit »Danka«, ihrem Kosenamen. Die Postkarte blieb erhalten.

Auch Dagmar musste Postkarten mit unverfänglichem, positivem Inhalt schreiben. Die Schriftstücke wurden von der SS zensiert und im Zweifelsfall nicht versandt. – Die Karte, die Dagmar am 8. Januar 1944 an Fany Holická, das ehemalige Dienstmädchen ihrer Großeltern, schrieb, erreichte die Adressatin und blieb bis heute erhalten: »Wir denken mit Sehnsucht an alle. Was macht Tante Janu Stryhal und Cukrs? Sie sollen oft schreiben, auch Du, liebste Fanynka. Wir erwarten alle Nachrichten mit Sehnsucht. Ich wohne mit Mutti und Ita [Kosename ihrer Schwester] beisammen […]. Auch mit Vater sind wir täglich [zusammen]. Mit Sehnsucht erwarten wir von Janu und Euch allen Nachricht. Recht viele Küsse.«

LYDIA HOLZNEROVÁ war gerade 14 Jahre alt geworden, als Deutsche sie gemeinsam mit ihrer sieben Jahre älteren Schwester Vera, Mutter Růžena und Vater Emil Ende 1943 nach Auschwitz verschleppte. Freunde hatten ihrem Vater, er war Direktor der Schule von Hronov, einer kleinen Stadt im tschechischen Ostböhmen, vor dem befürchteten Einmarsch deutscher Truppen am 15. März 1939 geraten: »Gehen Sie weg! Bleiben Sie nicht hier!« Darauf hatte Emil Holzer immer wieder gesagt: »Ich kenne die Deutschen. Das ist ein Kulturvolk. Die werden sich schon nicht so schlimm benehmen.«

In Auschwitz-Birkenau wurde die Familie Holzner auch ins »The-resienstädter Familienlager« getrieben. Lydia klagte ihrer Mutter eines Tages ihr Leid: »Ich habe Hunger.« – »Was soll ich tun? Du weißt, dass ich dir nicht helfen kann. Geh und trink etwas Wasser.« Gegen Abend kam eine Frau auf Lydia zu und schimpfte mit ihr: »Komm nie wieder mit einer solchen Bitte zu deiner Mutter. Sie hat Sorgen genug. Das ist zu viel.« Einmal erzählte die 14-Jährige ihrer Mutter, dass sie gesehen hatte, wie ein verzweifelter Mann »in den elektrischen Zaun ging«. – »Das ist kein Held«, antwortete die Mutter. »Heldentum ist, zu leben und zu überleben.«

Essnapf aus Auschwitz-Birkenau. Auch für die Kinder gab es ausschließlich Hungerrationen.

Ihre Mutter, Růžena Holznerová, musste in Birkenau verschiedene Arbeiten verrichten, zu denen ihr sechzigjähriger Ehemann nicht mehr in der Lage war. »Er hat die Verhältnisse in Birkenau kaum ertragen können. Zuerst baute er geistig, dann körperlich ab. Binnen einer sehr kurzen Zeit alterte er zum Greis.« Er wurde im Juli 1944 in Auschwitz vergast.

Ein Name, der in den Schilderungen der wenigen überlebenden Kinder immer wieder auftaucht, ist FREDY HIRSCH. Er hatte sich schon als Häftling im Lagerghetto Theresienstadt als Leiter der »Jugendfürsorge« für die Kinder eingesetzt. Auch in Auschwitz-Birkenau unternahm er alles, was in seiner Macht stand, um die Haftbedingungen der Kinder zu verbessern. Auf seine Initiative war vor allem zurückzuführen, so haben es unter anderem Dagmar Lieblová und Lydia Holznerová geschildert, dass Kleinkinder unter Aufsicht einiger Frauen im Block 29 und Acht- bis Sechzehnjährige im Block 31 des »Theresienstädter Familienlagers« tagsüber untergebracht werden durften. Von einem »Madrich«, einem Erzieher, waren sie in Gruppen zusammengefasst. Er erzählte ihnen unter anderem Geschichten, brachte ihnen Mathematik bei und sang Lieder mit ihnen. Fredy Hirsch war es irgendwie gelungen, für den Block 31 eine kleine »Bibliothek« einzurichten, obwohl es in Auschwitz verboten war, Bücher zu besitzen. Die Auswahl war sehr klein. Die Kinder lasen die Bände mehrmals: H. G. Wells’ »Die Weltgeschichte«, ein Buch über Einführung in die Psychoanalyse, »Die Traumdeutung« von Sigmund Freud und ein paar Kinderbücher. Tagsüber durften jetzt auch Dagmar und Lydia in einen der »Kinderblocks« gehen. Eine ihrer Betreuerinnen war Lydias Schwester Věra.

Else Schmidt (Mitte) mit ihrer Adoptivmutter Auguste Matulat und deren Töchtern in Hamburg. Das achtjährige Mädchen wurde der Familie weggenommen und nach Auschwitz-Birkenau verschleppt.