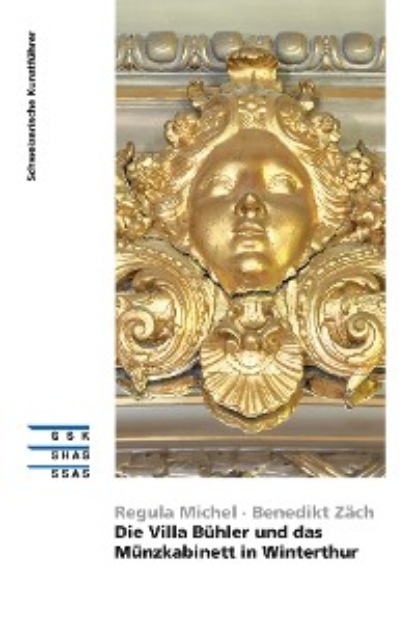

Die Villa Bühler und das Münzkabinett in Winterthur

- -

- 100%

- +

Regula Michel · Benedikt Zäch

Die Villa Bühler und das Münzkabinett in Winterthur

Kanton Zürich

Einleitung

Winterthur in den 1860er Jahren

Die Familie Bühler-Egg

Vater Eduard Bühler-Egg

Mutter Fanny Bühler-Egg

Sohn Edy Bühler-Koller und Söhne

Tochter Fanny Sulzer-Bühler

Bau- und Besitzergeschichte

Der Kauf des Baulandes

Die Wahl des Architekten

In welchem Style sollen wir bauen?

Bauzeit und Umgestaltungen

Leben in Villa und Park

Das Äussere der Villa

Das Innere der Villa

Park und Nebengebäude

Würdigung

Neue Eleganz – das Zürcher Bauwesen im Umbruch

Conrad Löwe und die Gartenkunst in Winterthur

Münzkabinett und Antikensammlung der Stadt Winterthur

Von der Bürgerbibliothek zum Münzkabinett

Friedrich Imhoof-Blumer und das Städtische Münzkabinett

Betreuung im Nebenamt

Sammlungsarbeit

Neuausrichtung in der Villa Bühler

Das Münzkabinett heute

Anhang

An der Kreuzung von Lind- und St.-Georgen-Strasse öffnet sich, flankiert von hochaufragenden Pappeln, das barockisierende dreiteilige Haupttor. Dahinter führte eine Buchenallee zur etwas erhöht stehenden Villa empor. Foto um 1875. Die meisten der Fotografien aus der Zeit wurden von Johann Linck (1831–1900) oder seinem Sohn Hermann (1866–1938) gemacht. Die Lincks waren während dreier Generationen die Salonfotografen des Winterthurer und Zürcher Bürgertums.

Die Villa Bühler-Egg an der Lindstrasse gehört zu den schönsten Villen Winterthurs und steht in einem stimmungsvollen, mit dem Haus in Einklang stehenden Park. In den beiden am besten erhaltenen Innenräumen sind die Wechselausstellungen des Münzkabinetts, einer der bedeutendsten Sammlungen von Münzen, Medaillen und Geldscheinen der Schweiz, zu besichtigen. Im Obergeschoss der Villa sind das Statthalteramt und der Bezirksrat, die Vertretung des Regierungsrats im Bezirk Winterthur, untergebracht. Diese Räume sind nicht öffentlich zugänglich.

Gebäude und Park entstanden 1867–1869, in einer Zeit des enormen Um- und Aufbruchs, als wichtige Weichen für die Umwandlung der verträumten Provinzstadt zum bedeutenden Industrieort gestellt wurden. Bewohnt wurde das Ensemble durch die Familie Bühler-Egg, bestehend aus Vater Eduard, Mutter Fanny, den beiden Kindern Edy und Fanny und dem Hauspersonal. Die Eltern wuchsen beide in Fabrikantenfamilien auf, die Mutter in Winterthur, der Vater in Kollbrunn im Tösstal ZH. Entwerfender Architekt der Villa war der damals in Mulhouse tätige Berner Friedrich Ludwig von Rütte. Die Bauleitung hatte der noch junge Ernst Georg Jung inne, der für diese Arbeit nach Winterthur kam und in der Folge als erster akademisch gebildeter Architekt das bauliche Gesicht der Stadt wesentlich mitprägte. Für die Parkgestaltung engagierte Bühler-Egg den bedeutenden Landschaftsarchitekten Conrad Löwe.

Während das Äussere der Villa und der Park samt Ökonomiegebäude und Orangerie gut erhalten sind, wurden die einst z. T. sehr prunkvollen Innenräume leider grösstenteils verändert und purifiziert. Doch die erhaltenen schriftlichen und bildlichen Quellen – z. B. ausführliche Bauabrechnungen und die Lebenserinnerungen von Tochter Fanny – lassen ein lebendiges Bild des Winterthurer Bauwesens jener Zeit und des Familienlebens in der Villa entstehen.

Winterthur in den 1860er Jahren

Winterthur war, wie viele andere Schweizer Städte, bis ins beginnende 19. Jahrhundert hinein stark mittelalterlich geprägt. Die mit einem Befestigungsring umgürtete Stadt mit 2000–3000 Einwohnern lag in einer grünen, nur spärlich bebauten Umgebung, und noch bis um 1830 wurden die vier Stadttore jede Nacht verriegelt. Kleine Gärten dienten der Selbstversorgung, Trinkwasser lieferten die öffentlichen Brunnen, Brauchwasser der durch die Gassen plätschernde Stadtbach, und die Toten wurden noch bis 1826 mitten im Stadtzentrum bestattet. Jahrhunderte lang hatte der Rat der Stadt Zürich Winterthur mit Verboten und Gesetzen kleingehalten, so dass sich keine florierende Wirtschaft entwickeln konnte und nur ein paar initiative Familien im Fernhandel, in der Herstellung neuer Produkte wie z. B. von Watte und chemischen Substanzen oder in ausländischen Beteiligungen eine Entwicklungsmöglichkeit gefunden hatten. Erst der Einmarsch der napoleonischen Truppen 1798 beendete die Stadtzürcher Herrschaft. Erstes sichtbares Zeichen für den Anbruch einer neuen Zeit war die Auffüllung des Stadtgrabens auf der Nordseite der Altstadt im Jahr 1800 mit Anlage einer baumbestandenen Promenade; die eigentliche Öffnung zum Umland hin erfolgte in den 1830er Jahren, als alle Befestigungsanlagen fielen. Ungefähr gleichzeitig, zwischen 1800 und 1860, wurden die ersten, später weltbekannten Industrie- und Handelshäuser gegründet, deren Namen wie Rieter, Sulzer und Volkart noch heute ein Begriff sind. Einen weiteren industriellen und merkantilen Aufschwung verursachte der Bau der ersten Bahnlinien (1855–1857), die Winterthur mit dem Bodensee, St. Gallen, Zürich und Schaffhausen verbanden. Von 1800 bis 1850 verdoppelte sich die Einwohnerzahl der baulich immer noch vorwiegend mittelalterlich geprägten Stadt.

Blick vom Brüelberg auf die noch geschlossene Stadtanlage inmitten von Wiesen und Feldern. Darstellung von Georg Adam (1784–1823), um 1820.

Einschneidende Veränderungen brachte die Wahl von Johann Jakob Sulzer-Ott (1821–1897), einem der engagiertesten Liberalen und (später) Demokraten, zum Stadtpräsidenten. In den fünfzehn Jahren seiner Amtszeit (1858–1873) leitete er durch seine Verkehrspolitik, bauliche Massnahmen, Erneuerung der Infrastruktur und Unterstützung von Handel und Industrie eine durchgreifende Modernisierung Winterthurs ein. Neu schuf er die Stelle eines Stadtbaumeisters, die an den aus Tübingen berufenen Wilhelm Bareiss (1819–1885) vergeben wurde. Auf Sulzer geht auch die Anlage neuer Quartiere und die Erstellung einer zentralen Wasserversorgung, des ersten Gaswerks, der Kaserne, des Altstadt-Schulhauses, des Casinos, des Postgebäudes, eines Einwohnerspitals und eines modernen Friedhofs Im Lee zurück – sowie, als Krönung, der Bau des vom berühmten Architekten Gottfried Semper (1803–1879) entworfenen Stadthauses. Zudem beteiligte er sich höchst persönlich an der Gründung der Gasgesellschaft, der Bank in Winterthur, der Hypothekarbank Winterthur, der Tösstal- sowie der Winterthur-Singen-Kreuzlingen-Bahn, und wirkte als Mitglied der entsprechenden Verwaltungsräte mit. So wandelte sich die Stadt vom Provinznest zum durchdachten Organismus, der die Basis zu einer neuen, von der Familie Bühler-Egg beispielhaft gepflegten Lebensweise legte.

Das imposante Sempersche Stadthaus Winterthur an der Kreuzung von Lind- und Stadthausstrasse. Postkarte von 1908.

Blick vom Rychenberg auf die sich ausdehnende Stadt: vorne der Friedhof Im Lee, rechts davon, im Bahnbogen, das neu entstandene, locker bebaute Quartier Äusseres Lind. Darstellung von Jörgen Hendrik Müller (1822–1884), 1870.

Gemütliche Momente am Fuss der Verandatreppe: Fanny beim Kinderwagen stehend, rechts von ihr Bruder Edy. Foto um 1900.

Die Familie Bühler-Egg

Vater Eduard Bühler-Egg (1833–1909)

Eduards Grossvater, Zimmermann Johann Jakob Bühler (1776–1834) von Freudwil bei Uster, hatte in der Frühzeit der Industrialisierung die Bühler-Spinnereien gegründet und mit seinen beiden Söhnen, Heinrich Bühler-Guyer (1802–1856) und Johann Heinrich Bühler-Guyer (1804–1866), zur Blüte gebracht. Der ältere, Eduards Vater, zog mit seiner Familie 1839 nach Kollbrunn, wo zwei Fabriken der Firma standen. Nach Absolvierung der Industrieschule in Winterthur folgte ein mehrjähriger Auslandaufenthalt in Le Havre, in den Zentren der britischen Baumwollindustrie sowie in zwei Baumwoll-Produktionsländern, Nordamerika und Kuba, um den jungen Mann auf den Eintritt in den Familienbetrieb vorzubereiten. Doch schon im Alter von 23 Jahren verlor Eduard seinen Vater, und der umfangreiche Familienbesitz wurde in einem drei Jahre lang dauernden Verfahren zwischen seinem Onkel Johann Heinrich und ihm aufgeteilt. Im Wesentlichen ging an Johann die obere, an Eduard die untere Spinnerei in Kollbrunn, wobei Eduard verpflichtet war, aus dem Gewinn der Produktion seinen beiden Schwestern und seiner Mutter ihr Erbe auszubezahlen. Schon vor vollendeter Erbteilung, 1857, kaufte er in Winterthur das Haus «zum Grundstein» an der Marktgasse 50, wo er im Erdgeschoss sein Büro, im Hinterhaus ein Garn- und Tuchlager einrichtete, während er selbst das zweite und seine Mutter das dritte Obergeschoss bewohnte. Gleichzeitig erwarb er, einer äusserst innovativen und klugen Idee folgend, Land in Weinfelden, auf dem er 1859 eine Weberei erstellen liess, um der nun ihm gehörenden Spinnerei in Kollbrunn einen gleichmässigen Absatz ihrer Produkte zu gewährleisten. Mit dem Ausbruch des Sezessionskriegs in Nordamerika brachen schwierige Zeiten an, weil die Südstaaten keine Baumwolle mehr nach Europa lieferten, um England und Frankreich dazu zu zwingen, sie im Krieg gegen den Norden zu unterstützen, und der begehrte Rohstoff nun neu in Ägypten oder Indien zu beschaffen war. Trotzdem heiratete Bühler 1861 Fanny Egg, und schon 1862 kam noch im Grundstein an der Marktgasse Sohn Edy, 1865 Tochter Fanny zur Welt.

Vater Eduard Bühler-Egg. Ölgemälde des Luganeser Künstlers Antonio Barzaghi-Cattaneo (1834–1922). Die Porträts des Ehepaars hingen an der Südwand des grossen Salons (siehe S. 23).

Bühler-Egg scheint ein ausgezeichneter Geschäftsmann gewesen zu sein, denn trotz aller Krisen, unter denen die für Winterthur so wichtige Baumwollindustrie immer wieder litt, erwarb er 1886 oder 1887 von seinem Schwager, Theodor Ziegler-Bühler, das imposante Haus Warteck an der Stadthausstrasse 39, um hier seinen Firmensitz einzurichten.

Das vom Zürcher Architekten Leonhard Zeugheer erstellte Geschäftshaus Warteck am Eingang zum Graben, der durch die Anlage der Lindstrasse Teil einer Hauptverkehrsachse wurde. Links die Baubaracke des im Bau befindlichen Stadthauses. Foto von 1867.

Gut fünfzig Jahre lang wirkte Bühler erfolgreich in der Baumwollindustrie, die damals ein für Winterthur wichtiger Wirtschaftszweig war. Nur einmal liess er sich dazu bewegen, in einer anderen Firma mitzuwirken, als sein Freund Charles Brown (1827–1905) ihn dazu bewog, mit ihm zusammen die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM zu gründen. Doch kurz bevor sich Brown aus der Firma zurückzog, trat Bühler aus dem Verwaltungsrat aus, weil er mit der Geschäftsführung nicht einverstanden war.

Obwohl «nur» Zuzüger, etablierte er sich bestens in der Winterthurer Gesellschaft und war allgemein als solider und innovativer Geschäftsmann mit Weitblick und von grosser Geistesschärfe bekannt, den man gern um Rat fragte. Er scheint sehr belesen und kunstsinnig gewesen zu sein und hatte eine Vorliebe für Pferde. Trotz seines für die damaligen Winterthurer Verhältnisse grosszügigen Lebensstils, wird er in allen Nekrologen als bescheidener Mann dargestellt.

Mutter Fanny Bühler-Egg (1839–1919)

Mutter Fanny wuchs als Tochter von Johann Ulrich Egg (1801–1878) und Stephanie Greuter (1811–1894) im 1937 abgebrochenen Egg’schen Gut an der Ecke von Technikum- und Zeughausstrasse auf. Der vornehme Wohnbau war 1841–1843 durch einen der damals bedeutendsten Zürcher Architekten, Leonhard Zeugheer (1812–1866), erstellt worden und wies, wie die Villa Bühler-Egg, auf der Gartenseite eine über die ganze Fassadenbreite verlaufende Veranda mit verglastem Wintergarten auf.

Mutter Fanny Bühler-Egg. Wie ihr Ehemann wurde sie von Antonio Barzaghi-Cattaneo porträtiert.

Die Eggs und die Greuters waren – wie die Bühlers – in der Baumwollindustrie tätig und stellten im Thurgau die sogenannten Blaudruck-Tücher her, wie sie Landleute in den Kantonen Zürich und Thurgau zur täglichen Arbeit trugen. Auf dem Gebiet des Überseehandels scheiterten sie in Konkurrenz zur äusserst erfolgreichen Winterthurer Firma Volkart. Die Familie Egg scheint sich für etwas Besseres gehalten zu haben, denn Enkelin Fanny berichtet vom «Eggen-Chrattel», der jedoch nicht auf ihre Mutter zutraf. Offenbar empfand man doch einen gewissen sozialen oder gesellschaftlichen Unterschied zum «zugezogenen» Schwiegersohn Eduard, der ihrer Ehe aus Fannys Sicht aber nicht geschadet zu haben scheint: «Mama bildete zu Papa die richtige Ergänzung. Sie war noch aus der alten Schule und sah in ihrem Eheherrn den Gebieter. Im grossen Ganzen fiel ihr das Gehorchen nicht schwer, denn Papa war grosszügig und gewährte ihr z. B. in allen Dingen der Haushaltung und gegenüber der Dienerschaft freie Hand. Auch in Etikettensachen bei gesellschaftlichen Anlässen folgte er absolut ihren Anordnungen. Er war viel zu gescheit, um nicht einzusehen, dass er auf dem Lande dafür das Nötige nicht gelernt hatte und ein Fräulein Egg besser Bescheid wusste.»

Das Egg’sche Gut, dessen Inneres mit elsässischen Grisaille-Tapeten ausgestattet war, musste einem Erweiterungsbau des Technikums weichen. Foto um 1910.

Sohn Edy Bühler-Koller (1862–1932) und Söhne

Edy, getauft auf den Namen Heinrich Eduard, verbrachte die Winter seiner ersten Lebensjahre noch im «Grundstein» an der Marktgasse, die Sommer in Kollbrunn. Seine Kindheit scheint unbeschwert gewesen zu sein, und in materiellen Belangen war er vielleicht fast ein wenig verwöhnt. Die Bühlers hatten nicht nur erstaunlich viele z. T. recht exotische Haustiere, sondern liessen das Spielzeug für Fanny und ihren Bruder mindestens teilweise aus Paris kommen. Beide Kinder durften reiten, und Edy war offenbar der Erste, der «auf einem hölzernen Veloziped» die Strassen Winterthurs unsicher machte.

Nach der Matura studierte er drei Semester an der Technischen Hochschule Dresden, um die neuesten Konstruktionen von Spinn- und Webmaschinen kennen zu lernen, während er in Le Havre einem damals bedeutenden Baumwollhandelsplatz, kaufmännische Kenntnisse erwarb. Aufenthalte in Liverpool und Manchester vertieften seine Kenntnisse des Baumwollgeschäfts, und nach einer langen Reise durch die USA bis nach Mexiko trat er 1887 ins Geschäft seines Vaters ein. 1892 heiratete er Anna Koller, und 1896 liess er, wie es sich damals in der besseren Winterthurer Gesellschaft schon fast gehörte, von Architekt Jung die Villa Trollegg an der Trollstrasse 33 erstellen und vom renommierten Gartenarchitekten Evariste Mertens (1846–1907) den dazugehörenden Garten anlegen.

Als sein Vater 1909 starb, übernahm er die Geschäftsleitung, und nach dem Tod der Mutter 1919 zog er in die Villa an der Lindstrasse, wo er Halle und Herrenzimmer modernisieren liess. Nach seinem Tod wurde das Familiengrab auf dem Friedhof Rosenberg angelegt, auf dem ein wunderschöner weiblicher Akt von Bildhauer Hermann Haller (1880–1950) steht (Grab-Nr. 205.828). Edys älterer Sohn, Hans Eduard Bühler-Volkart (1893–1967), trat 1917 ins väterliche Geschäft ein, wohnte jedoch im Schloss Berg am Irchel. Nach 1932 leitete er die Firma zusammen mit seinem jüngeren Bruder, Robert Eduard Bühler-Züst (1902–1971), der ab da die Villa an der Lindstrasse bewohnte.

Tochter Fanny Sulzer-Bühler (1865–1948)

Die Tochter hätte auf den Namen Nelly getauft werden sollen, doch der Pfarrer weigerte sich, diesen Namen ins Kirchenregister einzutragen, weshalb sie den ebenfalls umstrittenen Namen Cornelia erhielt. «Auf Wunsch von Grosspapa Egg, der offenbar des Pfarrers Ansicht teilte, wurde ich am Taufessen in ‹Fanny› umgetauft.» Wegen einer Gelbsucht war sie «quittengelb» auf die Welt gekommen, was Onkel Theodor Ziegler zur Aussage veranlasst habe, «er hätte noch nie ein so wüstes Kind gesehen.» Bei der genussvollen Lektüre ihrer Erinnerungen entsteht das Bild einer sehr intelligenten, gebildeten, humorvollen und geistig unkonventionellen Frau. Sie litt darunter, ein braves Mädchen sein zu müssen, während die Buben viele Freiheiten genossen, und eigentlich unterhielt sie sich viel lieber mit Männern, weil ihr Frauen meistens zu langweilig waren. Wie Vater und Bruder war sie eine leidenschaftliche Reiterin, doch durfte sie nur in Begleitung ausreiten. 1887 heiratete sie August Sulzer (1859–1904), mit dem sie im prächtigen Adlergarten wohnte. Nach seinem frühen Tod führte Fanny das grosse Haus mit dem schönen Park allein. 1947, ein Jahr vor ihrem Tod, verkaufte sie das Gut an die Stadt Winterthur, in der Hoffnung, dass es so als Einheit erhalten bleiben könne.

Das Ehepaar Bühler-Egg mit weiss gekleideter Tochter Fanny auf dem Spaziergang. Foto um 1880.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.